Онтологические вопросы в кастомизированном архитектурном онлайн проектировании персонализированных жилых домов

Автор: Капустин П.В., Канин Д.М., Чураков И.Л.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 3 (17) т.5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается проблема ограниченности применения существующих информационных технологий на этапе эскизного проектирования. По мнению авторов эта проблема имеет причины, коренящиеся в доминирующем теоретико-методологическом подходе к моделированию архитектурного проектирования, оказавшем влияние на способы его формализации. Архитектурное проектирование складывалось на пересечении двух плохо согласованных между собой конфигураций объектности и субъектности: его объектность далека от открытой и творческой онтологии, поскольку замещена типологическими описаниями прошлого опыта, а его субъектность неправомерно отождествлена с художнической волей архитектора-творца. Эту диспозицию авторы рассматривают на частном примере проектирования малоэтажного индивидуального жилого дома - одного из традиционных, архетипических объектов архитектуры, в котором решающую роль имеет субъектность пользователя. Обосновывается необходимость пересмотра онтологических представлений, отход от типовых решений для обезличенного потребителя к кастомизированным, полученным в организованном диалоге с конкретным пользователем. Описывается прототип облачной системы автоматизированного проектирования малоэтажных жилых домов, способной обеспечить решение указанных задач, разработанный в учреждённом авторами малом инновационном предприятии «Бюро средового проектирования».

Архитектурное проектирование, конструирование в архитектуре, онтология проектирования, кастомизация проектирования, индивидуальный жилой дом, смыслы в архитектурном проектировании

Короткий адрес: https://sciup.org/170178697

IDR: 170178697 | УДК: 728.84 | DOI: 10.18287/2223-9537-2015-5-3-256-277

Текст научной статьи Онтологические вопросы в кастомизированном архитектурном онлайн проектировании персонализированных жилых домов

Сейчас трудно себе представить область деятельности человека, где не применялись бы средства автоматизации. Архитектура не исключение. Системы автоматизированного проектирования (САПР) стали неотъемлемой частью этапа разработки рабочей документации (РД) на строительство. Меньше ошибок, высокая точность, быстрая скорость, наглядность - вот их преимущества по сравнению с т.н. «традиционными методами». На стадии РД у САПР явные преимущества, но на предшествующей ей стадии эскизного проектирования (ЭП) ни САПР, ни более продвинутые системы BIM (Building Information Modeling, информационного моделирования здания) не в состоянии облегчить жизнь проектировщикам, а иногда и вовсе мешают. Разработка основной идеи будущего проекта - наиболее уязвимый этап проектного процесса, наименее обеспеченный методически и инструментально. Здесь инструменты скорее навязывают свою волю, толкают к принятию готовых, типовых и стереотипных решений. Зависимость от инструмента - следствие или недостаточного умения, или неразвитости самого инструмента - такие примеры истории известны давно. Механически пересев с кульманов за компьютеры, архитекторы по результату труда из творцов зачастую превращаются в исполнителей средней руки. Основной функцией информационных технологий в архитектуре, увы, стала имитация проектирования и мышления - на этот печальный факт исследователи обратили внимание уже давно. Так, в 1989 году Габриела Голдсмит писала: «Даже значительные успехи в области автоматизированного проектирования, наблюдаемые нами в последнее десятилетие, оказали лишь ограниченное воздействие на процесс проектирования... Прежде чем мы добьёмся понимания крепко укоренившихся типов (проектного) поведения, мы не сможем серьёзно надеяться на то, что сумеем их изменить» [1, с. 205]. Ситуация с тех пор не только не изменилась к лучшему, она усугубляется с каждой новой более продвинутой версией программного обеспечения (ПО). Любое ПО - это только инструмент, главным же ресурсом остаётся проектировщик. Последнего зачастую выручает лишь опыт, знание традиций и... способность работать по старинке.

Похоже, существует какое-то неверное основание, которое до сих пор залегает под идеологией автоматизации архитектурного проектирования. Мы считаем, что этим основанием является установка на формотворчество - принимаемый «по умолчанию» и ничем реально не обеспеченный культ творца, призванного по своему произволу определять условия жизни людей, обладающего наиболее совершенным представлением об объектах, которые он производит. Эта установка соответствуют раннему модернистскому периоду эволюции проектирования, она дожила и до первых работ по автоматизации проектирования [2]. Современные представления о проектировании, по крайней мере, социально-ориентированном, таком как архитектурное, дизайнерское, градостроительное - далеко ушли от парадигмы кабинетного творца: норма актуального проектирования - это непременно диалог всех заинтересованных субъектов, это соорганизация различных мнений, искусство компромиссов [3, 4]. Архитектурное проектирование, в отличие от инженерного, строительного, организационного, даже градостроительного и отчасти дизайнерского - это не только и даже не столько обеспечение функций и технических параметров изделий, сколько сфера порождения смыслов и значений. Это понимание было утрачено в годы складывания доминирующей ныне парадигмы архитектурного проектирования. Изменение парадигмы в последнее время проходит по многим направлениям, неизбежно связанным с трансформацией сформированного «монолого-вой» культурой профессионального сознания [3-5] и, прежде всего, - в области проектной онтологии [6]. Растёт интерес к тому, как реально осуществляется проектный процесс и какие онтологемы им движут: «Процессы проектирования, наблюдаемые в реальности, - пишет один из известных авторов «новой волны» в методологии архитектурного проектирования Г. Голдсмит, - необязательно совпадают с тем, чему учит нас так называемая рациональная методика проектирования... Личные области решения по-разному отстают от того, что можно было бы назвать центром пространства решения» [1, с. 204]. Свою роль в формировании новой парадигмы играет и постнеклассическое мировоззрение, прежде всего - в сдвиге внимания к субъекту и субъективности, к ментальным представлениям, к ситуативности и индивидуализации (ср. со сходными тенденциями в управлении [7]). Оставив пока в стороне связанные с этим социальные, этические, эпистемологические, организационные и пр. проблемы, рассмотрим необходимые изменения в видении проектировщиком своего объекта и в используемых при этом информационных технологиях. Однако несколько слов необходимо уделить истории вопроса.

1 Репрезентация как «онтологическая ловушка»

Онтологические представления (ментальные представления, а не репрезентации), как и процессы объективации и онтологизации, до сих пор чрезвычайно редко становятся предме- тами теоретического осмысления в сфере профессионального архитектурного проектирования. Онтология - своеобразное «слепое пятно» профессионального сознания; архитектурная рефлексия традиционно направлена на проблемы творчества, формообразование, композицию, на пресловутую «выразительность», но не на объекты собственной мысли и не на способы мыслить объекты. Притом, что слово «объект» является одним из наиболее популярных в профессиональном словаре, сколько-либо развитая культура онтологической работы так и не сложилась, чему немало исторических причин.

Архитектурная мысль с Нового времени предпочитала идти по пути форсирования репрезентативности - наращивания средств изображения, репрезентации, выражения, но не задаваться вопросами «что» и «зачем» порождается мыслью (см. об этом [8]). Так формировался культ творчества, социальные и экологические издержки которого сегодня хорошо известны. Этот культ удивительным образом онтологически бесчувственен, а по факту - насильственен, поскольку он навязывает свои решения огромному количеству людей, активно трансформируя пространства их обитания. Казалось бы, раз уж провозглашено уже в начале XX столетия: «Я начало всего, ибо в сознании моём создаются миры!»1, то первое, чем стоит озаботиться - осознанной технологией «миросозидания». Однако этого не происходит: первые теории проектирования в сфере архитектуры возникают одновременно (и содержательно конгруэнтно) первым теориям «тотального» проектирования, вместе с первыми социальноэкологическими протестами - только в середине 1960-х гг. [9-11]. В результате отсутствующую рефлексивную и осмысленную проектную онтологию, способную обеспечить миропреобразовательные притязания, замещает быстро сформировавшаяся т.н. типология объектов проектирования - эмпирические справочники, описывающие обобщений прошлый опыт. «Объекты» архитектурной деятельности, таким образом, регламентируются не открытой и креативной онтологической практикой, не уникальностью авторской мысли и не неповторимостью ситуации, места, задачи, но набором готовых форм, в которых «свёрнуты» «правильные» ответы на любые вопросы, в т.ч. и те, которые ещё не заданы. С одной стороны, творчество превращается в фикцию (на деле же становится областью художнического произвола, выпадая из сферы собственно проектирования, на что неоднократно указывал В.Л. Глазычев [12]), а с другой - архитектурная профессия становится громоздкой и инертной машиной, неспособной к чуткому реагированию на индивидуальные запросы и особенности ситуаций проектной работы. О.И. Генисаретский назвал эту метаморфозу «соскальзыванием на рельсы конструирования». Он пишет: «Конструктивизация деятельности так влияет на морфомир, что порождает в нём комбинаторные структуры. Последовательное конструктивистское сознание именно комбинаторно объективирует себя. Это значит, что конструктивный проектный процесс, если судить о нём по движению объекта деятельности, выглядит как комбинирование; продукт проектирования предстаёт как комбинация ранее заданных единиц материала... В чистом же и предельном виде конструирование лишает деятельность её проектной и познавательной осмысленности, делает её глухой к нуждам мира» [13, с. 26].

Типология (а она центрирована на функциональные характеристики объектов - ещё одно наследие эры модернизма) стала основой практико-ориентированных методик архитектурного конструирования, она определяет структуру нынешнего архитектурного образования, в советские годы она даже была ориентиром создания сети государственных научноисследовательских институтов экспериментального проектирования (ЦНИИЭПов), чья основная задача состояла в распространении типовых проектов по всей стране.

Игнорирование онтологии архитектурного проектирования как проблемы (готовность свести её к упомянутой «типологии объектов» - яркое проявление такого игнорирования)

ощутимо в отечественной и мировой теории архитектуры до сих пор. Оно непосредственно передалось и всем разработкам в области автоматизации архитектурного проектирования. Предметом анализа традиционно являются только сугубо технические средства изображения физического тела «объекта проектирования», являющиеся общими и неспецифическими для разных типов проектных задач. Такие изображения полностью детерминированы принятой манерой или культурой технического рисования и черчения, моделирования и описания, но безразличны к содержательной стороне проектного замысла, сводя её к простой идентификации с той или иной типологической единицей, что не позволяет реконструировать исходный образ (идею) и способы понимания объекта в живой конкретике исторической или деятельностной ситуации. Знаковые фиксации (изображения) объектов - модели, с помощью которых проектировщик удерживает в работе изменяющийся образ объекта, являются непростой проблемой, лишь скрываемой обманчивой очевидностью знаковых средств архитектурной профессии. К сожалению, вопрос «Что проектировать?» уходит на второй план и, в лучшем случае, «автоматически» следует за вопросом «Как проектировать?», а не предшествует ему. Но чаще всего вопрос «что?» - вопрос об объекте и его смысле, в сколько-либо развёрнутом виде - и вовсе не задаётся никем в ходе проектной коммуникации.

Здесь вспоминается известный марксистский парадокс: если вы специально не занимаетесь философией, она всё равно у вас будет, но... плохая! Об этом говорит и О.И. Генисаретский в приложении к цитированной выше статье, которое носит название: «О нынешнем мировоззренческом смысле заботы о творчестве». «К сожалению, - сетует О.И. Генисаретский, - онтологические проблемы мало занимают теперь наше философское сознание, и скорее всего как раз по причине его первородного и пережиточного онтологизма» [13, с. 27]. Типология, обслуживающая конструкторское функционирование в архитектуре - это и есть псевдоестественный, обыденный и пережиточный онтологизм, довольно агрессивный к рефлексивно организованной онтологической работе.

Технологические вопросы - вопросы «как это делается», «как получить результат», «как создать продукт» и тому подобные, суть классические вопросы инженерной проектности, которой и принадлежит идеология «Design Methods Movement » - идейная основа всей традиции информатизации архитектурного и всех иных видов проектирования и активного превращения их в конструкторское функционирование. Это вопросы, задаваемые в практикометодической направленности, предполагающие получение знания «рецептурного» типа (Дж. Кр. Джонс, «классик» движения, называет свой труд, в котором произведён обзор различных конструкторских приёмов и способов, «поваренной книгой» [9]). Ответы на эти вопросы - «делай так: ...»; «возьми тот-то инструмент (схему, средство)...»; «высекай вот здесь!» (« Par cy me le taille !» - знаменитая фраза, характеризующая действия самоуверенного готического архитектора, она вошла во французскую литературу в качестве поговорки, см. [14, с. 231 и 313]) и т.д. - все без исключения предполагают конвенцию между участниками диалога относительно того, к чему относить всю эту рецептуру, все эти указания. А конвенция - это то, что берётся без обсуждения, «по умолчанию», т.е. то, что не получает осмысления и нового решения. Цена же такого умолчания оказывается нередко довольно высокой, но понятна она становится только в прошествии времени после осуществления проекта.

Сегодня можно уже утверждать: «плохой» архитектор проектирует пространство (объём), «хороший» архитектор проектирует протекающие в доме социальные процессы и человеческие переживания и эмоции. Проектирование если не самой жизни, то значимых её условий для другого человека предполагает способность погружения в его жизненный мир, его систему ценностей, образов, привычек. Такое погружение осуществляется не бесчувственным механизмом, а живым человеком, нередко имеющим совсем другую точку зрения и специфические знания.

Проектирование - есть стратегия тотального ценностного переосмысления обыденности. Но обитать в создаваемом пространстве будет пользователь, а не архитектор, именно он будет обживать архитектурные формы, он сделает их своими, он продуцирует новый уровень повседневности. Далеко не факт, что в гармонии с этой повседневностью окажутся яркие и креативные решения проектировщиков, что они смогут стать «своими» для обитателя, смогут быть им персонифицированы. Гармоничный диалог между носителями креативных идей и амбиций и теми, кто вынужден обитать в материализованных амбициях других, всякий раз являет собою проблему организации проектного акта. И, несмотря на наличие множества моделей и примеров такой организации, универсальных решений нет до сих пор - всё зависит от людей, идей, ситуаций. Особенно сильно усложняется задача в случае массовой застройки, где возможностей детального «погружения» просто нет, не говоря уже о том, что такие действия сложны, под силу не каждому архитектору, да и стоят они недёшево. Поэтому для массовой застройки индивидуальными жилыми домами наиболее приемлемой и перспективной стратегией можно считать т.н. «самопроектирование» (используя термин, предложенный американским архитектором и исследователем Ионой Фридманом, первым приложившим теорию графов к архитектурному моделированию) - составление проектных решений по каталогу вариативных узлов и паттернов, разработанных архитекторами [15]. Но и с этой идеей сопряжены немалые затруднения.

2 Эволюция информационных моделей зданий

Традиционно для построения моделей зданий проектировщики и конструкторы имели дело только с математической (прежде всего – геометрической) моделью дома, используя в своей работе элементы геометрии (плоскость, отрезок и др.) с известными значениями координат. Ручное редактирование было трудоёмким процессом и часто приводило к ошибкам. По мере совершенствования методов компьютерной обработки и развитию систем AEC ( Architecture, Engineering and Construction ) стало возможным объединять отдельные геометрические элементы, формируя из них более сложные компоненты (стены, окна, крыши и т.п.) и их параметризировать. Модели становились более интеллектуальными, а их редактирование упрощалось, что приводило к сокращению числа ошибок. Так появилось параметрическое проектирование – вид геометрического моделирования с использованием параметров элементов формы и соотношений между этими параметрами. В параметрических геометрических моделях размеры и положение каждого элемента могут быть изменены, что позволяет быстро получать по существующей модели изделия его модификации.

Различают три основных вида параметрического проектирования: на базе предыстории, вариационное проектирование и конструирование по базе знаний. Первый вид уже значительно устарел, поэтому остановимся на рассмотрении двух остальных. Вариационное проектирование – разновидность параметрического моделирования, в рамках которого взаимосвязи между параметрами геометрических элементов задаются с помощью декларативных конструкций, называемых ограничениями. Ограничения задают логические и параметрические связи между геометрическими элементами (параллельность, касание, расстояние), не определяя конкретный способ пересчёта параметров (от первого элемента ко второму или наоборот). Данная концепция выгодно отличается от моделирования на базе предыстории своими выразительными возможностями, но для реализации цикла обновления геометрической модели при изменении параметров требуется одновременное решение системы геометрических ограничений. Эффективное решение сотен и тысяч одновременных ограничений возможно только благодаря использованию специализированных геометрических решателей. Конструирование по базе знаний (Knowledge-Based Engineering, KBE) - использование базы инженерных знаний в процессе параметрического проектирования. База инженерных знаний (knowledgeware) содержит функциональные элементы, связывающие между собой геометрические (размерные) и инженерные параметры проектируемого изделия. Связывание параметров осуществляется при помощи формул, правил, расчётных таблиц, законов, проверок, систем уравнений и неравенств. Экспертные правила и проверки отличаются от других отношений базы знаний возможностью их связывания не с конкретными параметрами, а со всей моделью посредством задания шаблонов конструктивных элементов, к которым правила и проверки будут применяться. Экспертные правила группируются в базы правил, формирующие корпоративное ноу-хау. Частью функционала систем конструирования по базе знаний является параметрическая оптимизация — возможность минимизации, максимизации или приближения к целевому значению произвольного геометрического или инженерного параметра модели.

Однако, параметрическая модель недалеко ушла от геометрической, продолжая учитывать только геометрические параметры. Это вызвало потребность в формировании нового инструментария. Концепция BIM стала одним из таких инструментов. BIM - это подход к проектированию, возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. Трёхмерная модель здания, связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика. BIM имеет два главных преимущества перед AEC:

-

■ модели и объекты управления BIM — это не просто графические объекты, это информация, позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов и т. д. — предоставляющая коллективу строителей неограниченные возможности для принятия наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных;

-

■ BIM поддерживает распределённые группы, поэтому люди, инструменты и задачи могут эффективно и совместно использовать эту информацию на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании.

В архитектурно-строительных проектах информационное моделирование позволяет создать 3D-модель всей системы, благодаря чему проектировщики и подрядчики получают более целостную картину конечного результата по сравнению с традиционными двухмерными чертежами. Поскольку созданная модель позволяет оценить реальную картину здания и всех его систем уже на этапе проектирования, проектировщики могут проверить, подходит ли выбранное оборудование для помещений, где их планируется установить, как в плане требований к их размещению в пространстве, так и с технической и эксплуатационной точек зрения. Кроме того, BIM-проекты предоставляют больше возможностей для сотрудничества между различными участниками проекта, и поэтому проектировщикам легче принимать во внимание конструкционные решения здания и избегать пересечений между различными системами. Это экономит время и деньги на этапе строительства, так как позволяет смоделировать и протестировать работу инженерных решений ещё до начала фактического строительства. Информационная модель - это ценный источник информации на протяжении всего жизненного цикла здания: от предварительной концепции, проекта, строительства и монтажа инженерных систем здания до управления и технического обслуживания объектов.

Все известные на сегодня информационные модели зданий ограничиваются описанием морфологии, в то время как архитектурные форма и пространство требуют описания, по меньшей мере, в трёх планах: морфологическом , символическом , феноменологическом (по А.Г. Раппапорту [16]). Заметим, что эта онтологическая триада сознательно противопоставлена триаде Витрувия («польза, прочность, красота» [17]) как именно проектная, в то время, как Витрувия отнюдь нельзя считать представителем проектной культуры - он лишь описатель ремесленного строительного опыта, не обладавший собственно архитектурной интуицией и сделавший первый, но фатальный исторический шаг к редукции зодческого синкре-тизма2 к типовой системе обучения знаниям (см. его «спор» с древнегреческим архитектором Пифеем в Первой книге [18]). К Марку Витрувию у критически мыслящей фракции архитектурной профессии накопилось много серьёзных претензий3, которые заслуживают отдельного разговора, а известная триада Раппапорта - одно из проявлений этого критицизма.

Авторы статьи, создавая малое инновационное предприятие «Бюро средового проектирования» (далее - МИП «БСП»), ставили перед собою цель выйти на полномасштабные модели, поскольку символические, феноменологические, мифопоэтические аспекты существования жилища ничуть не мене важны, чем функциональные и планировочные, более того, можно даже предполагать, что именно они и составляют совокупность онтологических форм архитектурно-проектного мышления [19, 20]. При этом функциональные, планировочные и др. морфологические параметры формализуются без особенных проблем, а смысловые и содержательные, будучи достаточно «легко» обеспечиваемы в традиционных способах архитектурной работы, до сих пор представляют проблему для информационного моделирования - несмотря на радикальные попытки изменить ситуацию, о чём ниже.

3 Развитие объектных представлений 3.1 От формы к содержанию

Одной из важнейших проблем построения моделей проектируемых объектов является проблема декомпозиции объектов, т.е. выделения (назначения) «единиц» (units), на которые объект раскладывается в анализе и из которых собирается в собственно проектном или конструкторском синтезе [20]. Для архитектурного проектирования с начала XX столетия эта проблема стала едва ли не центральной. В 1910-20-е гг. формирования модернистской проектной идеологии был силён авторитет поисков в области геометрической абстракции, а каждый художник в то время был самобытным онтологом. Вслед за П. Сезанном, призывавшим художников «...трактовать природу посредством шара, конуса, цилиндра», они стремились разложить видимый старый мир на «атомы», с тем, чтобы затем собрать его заново из избранных единиц - «кирпичиков». «Шар-цилиндр-конус» Поля Сезанна; «куб-цилиндр-конус» Владимира Кринского, «точка-линия-плоскость» В.В. Кандинского; прямоугольные плоскости К.С. Малевича; линейные структуры и основные цвета П. Мондриана и т.п. - у каждого был свой, авторский набор «кирпичиков». Способ декомпозиции должен быть при этом таков, чтобы при сборке от прежнего мира не осталось и следа, т.е. это не могло быть разделение на колонны, капители, архитравы, как веками практиковалось при строительстве из трофеев или руин; это должны быть элементарные единицы - простые геометрические тела. Последние, в отличие от капителей и фризов, не несут никакой семантической нагрузки, они чисты и содержательно пусты, а потому могут воспринять, как считалось, новые смыслы, выразить новое содержание.

К упомянутой выше заре проектной методологии - к середине 1960-х гг. - стало уже очевидно, что со смыслом у т.н. «современной архитектуры» (это точный архитектуроведческий термин) большие проблемы. Она оказалась монотонна, сера, стандартна и молчалива, социально-культурные и коммуникативные функции ею стремительно утрачивались. Помимо прочего, вину за такой неутешительный результат возложили на скупой модернистский синтаксис, а значит и на самый способ выделения units4 . Ведь ещё Гераклит утверждал (опираясь на практику древнегреческого письма, не имевшего словоразделения, которое отдавалось на волю читателей), что все беды мира оттого, что люди неверно, не по природе, «вырезали» из универсума себе объекты и потом пытаются иметь с ними дело, как если бы они были полноценными и правильными. Тем самым, онтология впервые становится проблемой для креативной проектной мысли.

Вместе с тем, тогда же стали понимать, что единицы для синтеза не должны быть семантически пустыми. Напротив, это должны быть единицы формы с некими элементарными смыслами в придачу, для того, чтобы соединяя формы и компонуя из них новые здания и сооружения, можно было бы одновременно, тем самым, компоновать и новые архитектурные «тексты» - сообщения. Здесь не обошлось без наивного натурализма, свойственного любой апологии, в т.ч. и апологии семиотики, очень популярной в середине XX в. и по зже. В это время возникает множество текстов, посвященных «языку архитектуры». Вскоре оказалось, что наивные представления об эдаких семиотических «канапе», в которых минимальная единица смысла «пришпилена» к минимальной единице формы, - несостоятельны, что язык архитектуры строится иначе, чем литературный язык или машинные языки. Осмысленные, «говорящие» единицы формы надо выделять каким-то иным способом.

-

3.2 От уникального к паттернам

Такой способ попытался предложить Кристофер Александер - американский архитектор с университетским математическим образованием, считающийся «классиком» автоматизации архитектурного проектирования. Он и его коллеги предложили в 1970-х гг. т.н. «язык паттернов», в котором привели примеры единиц различного масштабного уровня, от фрагментов интерьера до градостроительных структур, и правила их соединения [21]. (Заметим, что традиция проектной работы с паттернами - древняя, но даже и информационное моделирование паттернов не столь уж «молодо» и не столь однозначно, как это иногда представляется [22]). Такие единицы были уже содержательны, поскольку представляли собою «изъятые» из различных жизненных и практических ситуаций типические образования - более или менее устойчивые. Однако достижим ли уникальный смысл проектного решения статистической комбинацией смыслов, присущих различным иным ситуациям, далеко отстоящих от «этой вот» ситуации и в пространстве, и во времени, и во множестве привходящих факторов? Очевидно, нет. Французский исследователь проектных методов Сабина Порада пишет о концепции Александера: «Предшественники Александера в 20-30-х годах пытались решить гораздо более сложную проблему: формулировку социальных идеалов и потребностей, которая требовала философских размышлений и глубоких социальных знаний. Учитывая возникающие здесь трудности, Александер ограничился лишь «тенденциями», он преследовал единственную цель: обнажить истинные запросы потребителей, оставив в стороне экономические аспекты проектирования и эстетику» [23, с. 81].

Выбор количества факторов, принимаемых проектировщиком во внимание, - «вечная» проблема полноценности проектного акта. Большое их количество (идеально - все, по крайней мере, все те, которые удалось выявить и сформулировать) повышает реалистичность проекта, но угрожает эффективности проектного процесса. Сокращение их количества может привести к нерелевантности проектной модели. Применительно к редуцированной в какой мере действительности мы принимаем наши решения; что же оставляем «за бортом» - всегда непростой вопрос для непрототипического действия (ведь в прототипах, в отличие от паттернов Александера и им подобных организованностях, как раз «упакована» должная социально-производственная норма, соответствующая конкретному историческому периоду [24]). В архитектуре модернизма было отчётливо заметно стремление к сокращению принимаемых к рассмотрению и решению вопросов - это был не столько шаг на оптимизацию проектного процесса, сколько проявление эстетики минимализма, прекрасно выраженной в известной фразе Людвига Мис ванн дер Роэ «Меньше - это больше» ( Less is a more ). Чем меньше вопросов мы решаем, считал Мис, тем лучше решим каждый из них, и поэтому получим больший результат. Архитекторы постмодернизма уже издевались над этим парадоксом (« Less is a bore » Р. Вентури), но и они вынужденно ограничивали свой онтологический диапазон. Александер насчитал 21 требование к проектированию чайника, а с усложнением объекта (вплоть до города) количество таких требований лавинообразно растёт. Автоматизация проектирования и была призвана ответить на этот вызов, но, решая вопрос обработки больших массивов информации, она споткнулась на гераклитовой проблеме units (как бы они не именовались: элементы, паттерны, блоки, фреймы, конструкты, конструктивы и пр.).

-

С. Порада пишет: «Рассмотрим, каким образом элементы «паттерна» могут группироваться для получения пространственных структур объекта проектирования. Комбинации

-

3.3 Как проектировать «замки с привидениями»?

«паттерна» подчиняются двум правилам, на которых следует остановиться. Первое правило было выработано на основе анализа структур существующих исторических сооружений и описано Александером в статье «Город - не дерево». Это правило гласит, что во время проектирования таких сложных систем, как архитектурные сооружения, проектировщик должен учитывать все виды возникающих взаимосвязей, не забывая одновременно и о корреляциях между ними. Второе правило выведено из логических умозаключений, согласно этому правилу все возможные виды внутренних взаимосвязей делятся на три категории: расчленение, включение и пересечение. Ссылка Александера на существующий анализ объектов не случайна. Сама структура «паттернов»... определена, исходя из описания различных конфликтов, возникающих при функционировании существующих объектов, и из описания всех способов, позволяющих эти объекты реализовать» [23, с. 81].

В сущности, можно сказать, что в концепции Александера присутствуют лишь две крупные группы методов: методы выделения паттернов (работа по каталогам) и методы соединения паттернов между собой. В этом видна как сила концепции - ясность и образность решений, относительная простота выбора, так и её слабость - обречённость на отчуждённую работу с банальными образами (Александер сначала подчеркнуто отрицал любые интуитивные, иррациональные, художественные подходы в проектировании, но в поздних работах резко пересмотрел свои позиции), и, следовательно, отсутствие творческого состава в предлагаемых методах и методиках. Комбинаторика известных элементов каталога здесь замещает открытый поиск уникального, адекватного конкретной задаче решения. Хотя у Александера предусмотрен довольно большой по объёму каталог паттернов (всего - 253 паттерна), а каждый паттерн обладает известной образной ассоциативностью и даже романтичностью (например, «лестница как сцена»), это все элементы хотя и различного масштаба, но одного структурного уровня. Увлечение системой завершённых в себе элементов и способов их комбинирования неизбежно приводит к параличу творческого, инновационного содержания и, тем самым, арсенал проектных средств архитектора заполняется репродуктивными методическими единицами, т.е. стереотипами или штампами.

Неоднозначный опыт Кр. Александера выявил проблему, которую, кажется, ещё плохо осознала теория и методология проектирования: двигаясь по пути конструкторского синтеза новых объектов, мы всегда остаемся в рамках дилеммы семантической содержательности и стереотипизации используемых «единиц». На этом пути нас постоянно преследует Сцилла бессодержательности и Харибда угнетающих штампов. Можно достичь новой, небывалой формы, но её смысл и значение останутся загадкой даже для самого автора; а можно достичь качества «архитектурного текста» - вполне внятного, семантически (прежде всего - ассоциативно) насыщенного, но собран он будет как лоскутное одеяло - из имитаций прежних, порядком «препарированных» (в зависимости от использованных модельных средств) соцело-стностей формы и смысла (таковы паттерны Александера, но не только они - то же можно сказать и о т.н. «типовом проектировании», повторном использовании проекта, и о многих других, к сожалению, весьма распространённых ситуациях архитектурной практики).

Это центральная проблема конструирования, но не полноформатного проектирования, способного в каждом акте деятельности создавать себе «единицы», нормы и реализационные механизмы [24]. Конструирование же имеет дело с готовыми компонентами различной масштабности и его креативная мощь не столь велика, а методологический горизонт не столь высок. Подхватывая призыв Н.М. Боргеста к обсуждению понятия конструирования [25, с. 24] мы бы сказали: конструирование - не столько «часть» или этап проектирования, не столько его техническая разновидность, сколько удобная для задач функционирования ре- дукция проектного мышления и деятельности. Проектирование в пределе ориентировано на развитие и новации, а конструирование - на воспроизведение и устойчивое функционирование. Но зато оно существенно дешевле, связано с меньшими на порядок затратами и издержками, требует гораздо меньше времени и развёртывается на отлаженных инфраструктурах реализации.

Задача, тем самым, ставится следующим образом: как использовать конструирование со всеми его выгодами, но преодолеть его, конструирования, «глухоту к нуждам мира»? Т.е. - в области массового жилищного строительства - как не только обеспечить вариативность привязок и соответствие месту, условиям, финансам, составу семьи и пр., но и открытость к плодотворному построению индивидуальных смыслов. Путь Александера - конструирование ещё и смыслов или «сообщений» по универсальному, однажды и навсегда созданному «алфавиту» - оказался неудовлетворительным. Авторы статьи предлагают другой путь - не назначение смыслов форм и здания в целом, но «выращивание» их за счёт органичности образа и транспарентности принимаемых решений.

Чтобы пояснить нашу мысль, зададимся таким неожиданным вопросом (пусть метафора не пугает): как конструировать «замки с привидениями» для массовой застройки? Ведь приведения, как и замки, индивидуальны, в этом их смысл и специфическая ценность (на английском рынке элитарной жилой недвижимости её уже целенаправленно учитывают!5). Создавать типовые - с большим или меньшим количеством вариаций - здания несложно, но никогда нет гарантии, что они не окажутся «пустыми», «неживыми» в искомом смысле. Привидения (или домовые) должны выращиваться в инкубаторах и рассаживаться по одному на комплект поставки проекта? Александер бы предложил следующее решение: надо вычислить «паттерн с привидением» - устойчивое морфолого-символическое образование, перевести его в схему и включать эту схему в нашу конструкторскую работу. Т.е. здесь «привидение» (или, точнее, «место, где оно должно бы быть») - ещё один конструкт, добавлением которого делается попытка решить вопрос. Здесь не обойтись без формализма и никак не удастся обойти ловушки научно-технической предметности, готовой всё сводить к препаратам, годным к употреблению. Это ещё и наивность семиотического натурализма, полагающего, что каждой условной единице формы соответствует приданное ему значение и, когда мы собираем композиции из форм, то тем самым, якобы, создаём и адекватные им конструкции. К сожалению, или к счастью, но такого никогда не происходит - опыт искусства, проектирования, семиотических и методологических исследований такие предположения не подтверждает [26, 27]. Феномены не собираются в конструкторском синтезе. А привидение - феномен (его онтологический статус не выяснен, но в нашей задаче он - неотъемлемое качество проектируемого объекта, особый эффект объекта). Феномен целостности образа, как и целостности значения, складывается не из суммы однозначных элементов, но из сочетания множества разнонаправленных сил, приведённых к должной гармонии. Поэтому не лучше ли решать поставленную выше задачу путём обеспечения условий настолько органичного и уместного сочетания конструктов, которые следуют всей смысловой логике традиционного замка с привидениями, чтобы в нём непременно завелось своё собственное, уникальное «привидение»!? Это и предлагает наш подход.

Задача намного усложняется, а наше решение приобретает уже не метафорическую, а мифопоэтическую и содержательную глубину, если принять во внимание, что одним паттерном мифопоэтика жилого дома не исчерпывается - он весь полон смыслов и значений. А потому и каждый элемент нашего «конструктора» должен быть понят во всей полноте присущих ему смыслов и коренящихся в традиции и культуре значений.

Таким образом, слоган МИП «БСП», созданного сотрудниками двух воронежских университетов, становится подобен знаменитому девизу Генри Форда: вы можете заказать себе любой дом, при условии, что это будет традиционный дом! Т.е. живой и настоящий!

Команда проекта поставила себе изначально дерзкую задачу - переосмыслить традиционный образ дома в новых социальных условиях XXI в., творчески развивая традиции, но на основе принципиально новой методологии проектирования и построения коммуникаций в системе «Клиент-Проектировщик». Методика выработки проектного решения, заложенная в онлайн-сервисе, исходит из планировочного решения старинной русской избы-пятистенка, не исключая, впрочем, и альтернативных форматов. Отличие ее структуры от традиционных домов Запада и Востока можно охарактеризовать в категориях «твердое/пустое»: в центре пятистенка - русская печь как сердцевина всего мироустройства. Вокруг печки находились все прочие помещения, с её помощью готовили пищу, обогревали дом, мылись, выводили хвори, хранили топливо и кухонный инвентарь. В иных цивилизационных парадигмах в центре дома наличествовало пустое пространство в виде двора-атриума или иного типа общего пространства.

-

3.4 От типового к кастомизированному

Проектирование жилища на современном уровне требует существенного расширения видения объекта, поскольку для адресного проектирования необходим совсем иной набор знаний и представлений, нежели для обезличенного типового. Но речь идёт не о простом увеличении объёма знаний, а об изменении принципа проектной объективации. Проблема в том, что необходимую базу данных не может должным образом наполнить описание, полученное за рамками проектного акта - будь то научное знание или статистическая информация. Изучение социологической информации о демографии или о структуре семьи даёт, разумеется, некоторую основу для разработки вариантного жилища, но лишь основу, поскольку социологические и демографические данные ориентированы не на нужды и чаяния конкретного пользователя, а на гипотетического «среднестатистического человека». Не так давно, в годы плановой экономики, государственная проектно-строительная «машина» вынужденно ориентировалась на достаточно обобщённые модели, хотя в ситуации устойчивого и прогнозируемого спроса иногда удавалось разработать довольно правдоподобную социальнопространственную модель перспективной жилой ячейки, состав и тип помещений в которой определялись в первую очередь (наряду с социально-демографическими особенностями семей) такими синтетическим фактором жизнедеятельности семьи, как её образ жизни, являющийся отражением комплекса потребностей семьи [28], но массовое строительное производство оставалось довольно косным и мало ориентировалось на такие модели.

Сегодня требуются значительно более вариативные, гибкие и адресные модели, непосредственно встроенные в многообразные формы архитектурно-строительной практики. При принципиальном отсутствии знаниевого описания возможных требований и предпочтений, необходимо выстраивать диалоговую систему , в которой пользователь становится соавтором проекта своего жилища.

Заметим, что появление персонажа по имени «пользователь » в системе кастомизированного проектирования - не только принципиальная необходимость, но и гарантия от пролонгирования ложной идеологии монолога в проектировании, будь то монолог высокомерного «творца» или монолог информационной модели, представляющейся некоторым сегодня совершенным носителем истины «об объекте». Последнее - т.е. сброс ответственности на модель - ярко представлено в недавней статье Владимира Талапова. Пропагандируя BIM, этот автор рисует две несложные схемы: «Раньше: Информация-Осмысление-Результат» и «Теперь: Информация-Модель-Результат» [29]. То есть теперь, с технологией информационного моделирования здания, можно, считает он, уже не заниматься осмыслением. К чему приводит неосмысляемое конструирование (а речь у В. Талапова может идти только о нём) мы уже выше говорили. Осмыслять необходимо не только состав модели, но и самый способ объективации, её источники и её акторов. Авторы полностью согласны с утверждением Н.М. Боргеста: «Принципиальным в онтологии проектирования, в отличие от обычного взгляда на проектирование, является исследование не только объекта проектирования, создание его модели, но и исследование самого субъекта проектирования, как актора в роли заказчика, потребителя и исполнителя, и, конечно, самой быстроменяющейся среды проектирования» [30, с. 24]. В этом смысле, намечающейся ныне «культ» информационных моделей зданий (BIM) иногда выглядит как высокотехнологичный уровень всё того же «обычного взгляда на проектирование» - как проявление наивного натурализма, незнакомого с методологической рефлексией и онтологической проблематикой.

Г.П. Щедровицкий утверждал, что «объекты» сами по себе не составляют проблемы, они распадаются на объектные интенции и объектные репрезентации [26, с. 118]. Мы бы добавили: проектирование есть организация объектных интенций. Не прямой перевод интенций в репрезентации (что кажется очевидным - ведь проектировщику надо получить знаковую модель объекта - его проект), но организация интенциональностей посредством работы в знаках. Благодаря этому (в меру успешности проведённой работы и способностей проектировщика) знаковая конструкция по имени «проект» способна репрезентировать что-то новое, т.е. создаётся собственно объект. Информационная модель же лишена проектной интенциональности (ведь её можно использовать во многих контекстах - и это преимущество BIM), она не есть ни объект, ни проект; она есть чистая репрезентация обезличенно и внесубъектно скомпонованных данных. Мы считаем, что если что и способно заместить авторское осмысление в ситуации неопределённости, открытости онтологии, так это непосредственная воля пользователя, переведённая в релевантный информационный импульс.

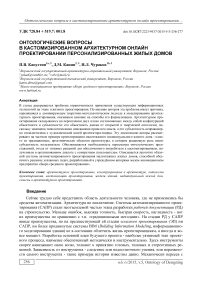

Для формирования социального портрета конкретной семьи авторами статьи разработана шкала потребительских предпочтений (см. рисунок 1), позволяющая работать над проектом как с обычным эквалайзером, настраивая требуемые параметры. Перемещая ползунки до нужных показателей, пользователь легко может спроектировать дом, полностью учитывающий все его предпочтения.

Описываемая нами технология подобна походу в ателье с целью пошива костюма. Вы приходите в ателье, с вас снимут мерки, вы выберете материал, количество пуговиц, наличие карманов, тип лацкана и т.д. и в итоге получите полностью уникальный костюм, сшитый для вас. Так и наша система призвана удовлетворить ключевые потребительские предпочтения заказчика. Конечно, известный компромисс имеет место и в нашей системе: как портной не изобретает элементы костюма, так и в нашей системе берутся в качестве готовых элементов общестроительные, стилистические и др. параметры, а многие функции проектного переосмысления, о которой было сказано выше, редуцированы до конструкторских действий. Но такой компромисс представляется разумным совмещением профессиональных знаний, творческих разработок и удобства действий пользователя.

Активно используются и возможности адаптивной модификации. Адаптивная технология моделирования в САПР - это метод создания моделей, при котором изменение размеров элемента одной детали, вызовет соответствующее изменение размеров элемента другой детали [31]. Адаптивность обеспечивает соответствие размеров деталей без задания общих размерных параметров или создания зависимостей параметров как в параметрическом подходе моделирования. Адаптивной может быть только недоопределённая геометрия, что позволяет выбранным элементам изменять свои размеры, в то время как размеры и позиционирование управляющих элементов остаются неизменными.

3. Общая

• Шкало потребительских предпочтений •- бизнес эконом

'РТНОСТИ.

щтация главного входа по стор^

чество спален брус хай-тек

I. Класс к<

[адь здания

5.Количество ванных комнат сборно-щитовой

6.Материалы стен и перекрытий традиция

7.Стилистика / кирпич модерн

Эконом-класс элит

Э лит-клосс

2 спальни. 95 кв.м.

Б изне с-класс

6 спален, 225 кв.м..

2 этаж

ЛИП1

1 этаж

2 этаж

4 спален, 120 кв.м..

Рисунок 1 - Шкала потребительских предпочтений

4 Концепция open source в архитектурном проектировании

Подведём некоторые итоги. Во времена массовости и утраты индивидуальности больше всех страдает конечный пользователь. Как ему быть? Он не обязан решать проблемы, стоящие перед архитектором, он должен с минимальными затратами ресурсов (времени, материалов, энергии) получить проект, полностью удовлетворяющий его потребностям. Существует ли здесь лёгкий путь?

К сожалению, пока такового не существует. На данный момент у заказчика имеются две возможности. Первая возможность - купить типовой проект по Интернету. Обычно для этого необходимо просмотреть десятки веб-сайтов, проанализировать множество проектов и отобрать те, которые соответствуют заявленным требованиям. Помимо прочего, на большинстве сайтов отсутствуют единые критерии для сравнения. Плюсы в том, что такие проекты дёшевы, некоторые даже доступны бесплатно или по очень низкой цене. Минус типовых проектов в том, что их могут использовать многие - они не уникальны, не индивидуализированы.

Вторая возможность - это полностью индивидуальные проекты домов. В этом случае клиент должен нанять архитектора, провести долгий этап оценки, анализа и утверждения технического задания, эскизного проекта, рабочего проекта, в результате чего возможно получится идеальный результат, удовлетворяющий одновременно и клиента, и автора, сохраняющего за собой авторские права и соответствующие амбиции. Чтобы добиться этого, однако, проектировщик должен быть высокопрофессиональным и опытным - а там, где участие принимает проектировщик такого калибра, ценник существенно увеличивается, вынося проект за пределы финансовой доступности многих частных клиентов и добавляя серьёзные расходы корпоративным клиентам. Кроме того, большую долю цены проектирования дома составляют значительные накладные расходы (офис, реклама, стоимость САПР).

Где же «золотая середина» между покупкой недорогого типового проекта, и дорогим индивидуальным проектированием? Где эквивалент программ с открытым кодом в архитектуре? Учитывая всё вышесказанное, на этот вопрос можно было бы ответить в таком духе: архитектурная профессия на данный момент не готова к решению подобных задач. Такой ответ был бы верным, но не жизнестроительным, а именно утверждающий жизнестроительный подход характеризует архитектурное проектирование. Мы считаем, что поиск решения указанной задачи уже сам может послужить прецедентом изменения ситуации к лучшему -пусть бы и в довольно ограниченном секторе архитектурно-строительного рынка. При этом мы отдаём себе отчёт в том, что доступные на сегодня стратегии поиска решения остаются в границах конструкторской работы и лишь частично выходят на расширение типологических представлений. Но такие ограничения кажутся оправданными возможностью оперативного развёртывания предлагаемого решения и его экспериментальной отработки.

В качестве такого решения авторским коллективом в настоящее время разрабатывается облачная система автоматизированного проектирования - интерактивный онлайн-конфигуратор малоэтажных жилых домов ( Interactive online house configurator ). Сервис имеет две значимых функции.

Применение первой функции предоставляет массовому потребителю кастомизированные прототипы малоэтажных жилых домов с гибкой адаптацией под персональные потребности семей и особенности участка. Настоящая система строится на комбинации следующих подходов: адаптивном моделировании, вариационном проектировании, конструировании по базе знаний и построении социально-пространственной модели дома, которая является отражением потребностей семьи. При формировании проекта дома все помещения находятся в неразрывной взаимосвязи и взаимообусловленности, т.е. размеры и форма одних помещений влияет на размеры и форму других. В результате достигается рациональное взаиморасположение заданного множества помещений в пределах расчётного объёма дома. Проектирование осуществляется на базе параметрического моделирования с контекстным механизмом изменений, поддерживающим зависимости между помещениями. Одна часть зависимостей задается пользователем, другая берётся из базы знаний.

Комплексный подход позволяет исключить недостатки отдельно взятых подходов. Вариационное проектирование - идеальный помощник для опытного пользователя, который уже знает все ГОСТы и СНИПы. Когда проектировать начинает неподготовленный пользователь, с ограничениями вариационного проектирования он ничего не сможет сделать - ему необходимо предоставить адаптивную модель, в которой будут заложены все экспертные знания архитектора.

Вторая функция позволяет создать доступный архив результатов взаимодействия различных категорий потребителей, адептов социальной архитектуры, любителей и профессионалов в сфере архитектурного проектирования. Система задает параметры проектирования, по которым любое лицо может осуществить свою разработку, занести её в портфолио и по- лучать авторские гонорары в случае востребованности проекта у потребителей. Потребители, в свою очередь, имеют возможности выбора подходящего проекта из онлайн-портфолио и его доводки до требуемых параметров, как и размещения собственного проекта на каталоге с получением авторских гонораров за его продажи. Такой подход делает возможным качественно новые формы взаимоотношения заказчика и потребителя, продукта и рынка.

Онлайн-сервис автоматизирует процесс формирования архитектурного решения индивидуального жилого дома и предназначен для массовой кастомизации. Он ставит своей целью ликвидацию разрыва между массовым и индивидуальным проектированием, вовлекая клиентов (заказчиков, будущих пользователей) во взаимодействие с проектировщиком для конкретизации их персональных требований, что существенно меняет подходы к проектированию. Онтологический аспект изменений - не создание нового типа базы знаний, но новый тип процесса работы с расширенной базой. Если индивидуальное проектирование ориентируется на наборы образцов, модных аналогов, элитарных примеров (часто неуместных и нереалистичных в данных условиях), а типовое конструирование, ориентируясь на каталоги строительных изделий и среднестатистические представления о пользователе (также далёкие от ситуаций «здесь и теперь»), никогда не выходит на уровень качества, на котором можно говорить об образожизненной и смысловой индивидуальности проекта и дома, то конфигуратор, объединяя многие базы, делает попытку обеспечить самоопределение пользователя и достичь реалистичного и индивидуального результата. Отличительной чертой системы является принцип эффективной планировочной организации внутреннего пространства, направленный на выработку оптимального проектного решения с последующей математической экспертизой [32].

Для пользователя вся сложность скрыта за удобным и интуитивным графическим интерфейсом, содержащим множество привязок, нормативных ограничений и связей. Обычный пользователь может не бояться сделать что-то не так - «умная» система просто не даст ему это сделать.

Разработчики провели большую аналитическую работу по исследованию связки геометрического ядра и стека веб-технологий и выяснили, что комфортная работа будет возможной только при высокой скорости работы Интернета. Поэтому начата разработка своего собственного геометрического ядра, которое будет полностью работать на стороне клиента и удовлетворять наши собственные нужды и подходить именно под наши задачи.

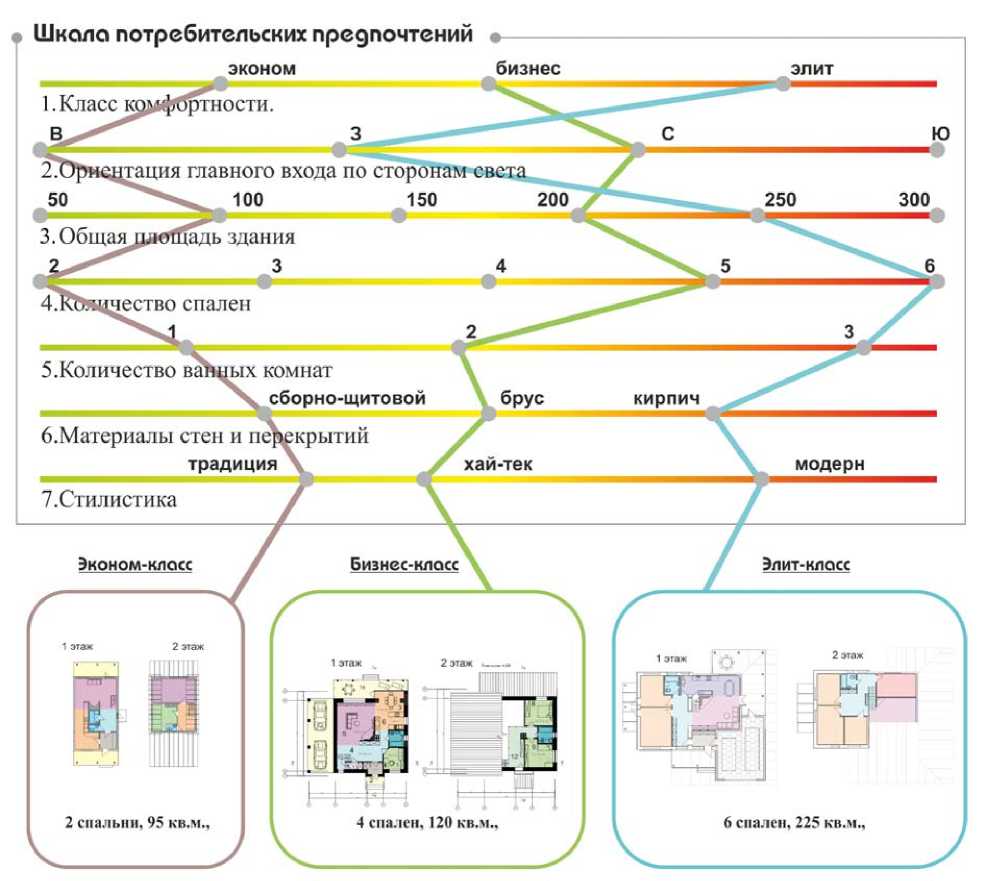

Иллюстрацией предлагаемой авторами системы на сегодняшнем этапе разработки может служить процесс формирования прототипов проектных решений. Он выглядит следующим образом: в жилом доме выделено ядро жизнеобеспечения (ЯЖ), включающее расположенные рядом санузел и кухню с технологическим оборудованием, технический блок с системой отопления и водоподготовки (рисунок 2). По расположению ЯЖ в структуре дома все планировочные решения были условно разделены на три категории - А , В , С : в центре дома ( center ), в боковой части ( back ) или в углу ( angle ). По каждой категории были проработаны планировочные решения различных категорий площади (от 50 кв.м. до 300 кв.м.), классов комфортности ( E - эконом, C - комфорт, L - люкс), отношений сторон (от 1:1 до 1:3) и этажности (1-3 этажа), сделаны таблицы и графики, отражающие характер проведённых исследований и полученные результаты. Кодировка прототипа дома в системе выглядит следующим образом: С 4.160(к1/1,2) Е , где С - категория расположения ЯЖ в центре дома, 4 - количество спален, 160 - общая площадь дома, (к - коэффициенты этажности и соотношения сторон), Е - категория комфортности эконом-класс. Коэффициент этажности представляет собой отношение совокупной площади этажей выше первого этажа, к площади первого этажа.

Рисунок 2 - Расположение ядра жизнеобеспечения в структуре дома и примеры прототипов жилых домов

В настоящее время продолжается разработка типологии прототипов по различным классам комфортности ( E, C, L ) и математических параметрических моделей базы алгоритма автоматизированного проектирования на их основе. Полученные технико-экономические результаты по сравнению с аналогами из строительной практики дают экономию строительных и эксплуатационных издержек в размере 10-25% и значительно более высокие характеристики в категориях потребительских ценностей и комфортности.

По результатам исследований проводилась проверка гипотез с представителями различных сегментов потребителей, изучались характер их потребностей и проблем, обратная связь на разрабатываемые систему автоматизированного проектирования и объемнопланировочные решения. Исходя из обратной связи пользователей, происходила трансформация первоначально сформулированных гипотез. Было решено отказаться от автоматизированного построения проектного решения дома, когда вокруг ЯЖ формировались прочие функциональные зоны. Вместо этого, акцент был сделан на формирование портфеля исходных прототипов, закрывающих тот или иной набор потребностей пользователя (количества комнат, этажности, ориентации и взаимосвязей помещений). Задача автоматизированной системы при этом подходе существенно изменилась – от выработки уникального решения по набору базовых параметров мы перешли к доработке исходного прототипа непосредственно пользователем. В настоящее время происходит проверка гипотез, какие именно опции в создаваемой системе необходимы тем или иным категориям потребителей и как будет выстраиваться ценообразование при переходе на коммерциализацию созданной технологии.

Заключение

В заключение хочется привести слова Уинстона Черчилля: «Вначале мы строим дома, потом дома строят нас». Дом современного человека не может оставаться неизменным, на него влияют те же процессы моды и технических новаций, которые изменяют всю нашу жизнь. Концепция индивидуального жилого дома, присущая той или иной эпохе, очень точно отражает характер этой эпохи. Сегодня таких концепций не одна, не две («консервативная» и «инновационная») - их великое множество, стремящееся к множеству индивидуумов. Такова наша эпоха - в ней разнообразие является ресурсом и нормой. И, напротив, негативом является унифицированное и обезличенное, не несущее на себе черт индивидуальности и предназначенное как бы «всем», а на поверку - не нужное никому. На последнее в нашей стране некоторое время назад не жалели сил и средств, пока не стало ясно: безликие дома продуцируют безликих людей, индивидуализация т.н. типового жилища ведёт к серьёзным издержкам, а полноценное проектирование не бывает «типовым» вообще. Для управляемого роста разнообразия, для постоянного повышения адресности решений сегодня требуется смена проектной идеологии. Это непростая задача, но она усложняется ещё и тем, что строительство не перестаёт быть массовым, не отказывается от идеалов унификации и типизации. Налицо очередной конфликт архитектуры, как системы ценностей, и строительства, как системы производственных и коммерческих целей. История учит, что достойный путь выхода из кризисной ситуации - обновление «парка» средств и методов мышления и действия. В статье мы лишь затронули некоторые из задач такого обновления, указав пока даже не на новые методы, но на новые инструменты, обладающие, на наш взгляд, определённым потенциалом изменения ситуации в искомом направлении.

Работа выполнена при поддержке гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника») и программы акселерации Фонда Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ). Авторы выражают признательность сотрудникам МИП «Бюро средового проектирования», а также инновационному бизнес-инкубатору им. проф. Ю.М. Борисова при Воронежском ГАСУ, в стенах которого проводилась работа.

Список литературы Онтологические вопросы в кастомизированном архитектурном онлайн проектировании персонализированных жилых домов

- Goldschmidt, G. Problem Representation versus Domain of Solution in Architectural Design Teaching / G. Goldschmidt // The Journal of Architectural and Planning Research. 1989 (Autumn), 6: 3. - P. 204 - 215.

- Alexander, Chr. Notes on the Synthesis of Form / Chr. Alexander. - Harvard University Press, Cambridge, MA, 1964. - 224 p.

- Глазычев, В.Л. Эволюция проектирования 2 / В.Л. Глазычев. - http://www.glazychev.ru/courses/projecting_2001/shkp_projecting_13-07-2001.htm

- Капустин, П.В. Опыты о природе проектирования / П.В. Капустин. - Воронеж: ВГАСУ, 2009. - 218 с.

- Сидорин, А.М. Архитектура Здравого Смысла / А.М. Сидорин // Архитектура и строительство России. 1997. №7. - С. 4-11.