Онтология нового термина

Автор: Сложеникина Ю.В., Зайцева А.С.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 3 (53) т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования связана с государственной политикой научно-технологического развития Российской Федерации, приоритетными направлениями которой являются информационные технологии, искусственный интеллект и др., а также с государственной языковой политикой в области терминологии, направленной на регулирование процессов отбора терминов, унификацию формирующихся, развивающихся либо существующих терминологий, лексикографическую кодификацию терминов. Появление новых технологий вызывает увеличение числа новых обозначений в профессиональных дискурсах, которые впоследствии кодифицируются в специальных словарях, справочниках, стандартах. Некоторые новые термины становятся общеупотребительными и попадают в словари для широкого использования. Материалом для исследования послужили новые лексемы узкоспециального значения, кодифицированные на цифровом научно-информационном академическом ресурсе «Академос». За 2023 год словник ресурса пополнился более чем 200 наименованиями. Выявлены шесть онтологических тенденций фиксации специальной лексики: гнездование терминов, кодификация прилагательных с узкоспециальным значением, кодификация номенклатуры, устранение формальной вариантности терминов, фиксация несвободных словосочетаний ограниченного употребления, рост количества сложных терминов и аббревиатур. Анализ показал, что новые термины являются основным источником пополнения современного русского языка, объектом его рефлексии и кодификации. В обществе существует запрос на нормализацию специальной лексики, поскольку она является неотъемлемой частью профессиональных коммуникаций. Благодаря возможностям цифровизации создан информационный канал, связывающий пользователя русского языка, эксперта-орфографиста и орфографический ресурс. Эксперт в профессиональной сфере имеет возможность задать вопрос или отправить комментарий эксперту-орфографисту (например, на интернет-портал «Грамота.ру»), привнося профессиональную экспертизу в процесс отбора и кодификации новых терминов. Экспертные комментарии лингвистов-орфоргафистов могут быть востребованы при проектировании онтологий предметных областей. Объединение возможностей и преимуществ естественной и формальной логик может способствовать более точному и эффективному проектированию онтотерминологий.

Термин, профессиональная лексика, предметная область, словарь, номенклатура, вариантность терминов, кодификация терминов

Короткий адрес: https://sciup.org/170206317

IDR: 170206317 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18287/2223-9537-2024-14-3-379-390

Текст научной статьи Онтология нового термина

Приоритетные направления научно-технологического развития Российской Федерации в сфере информационных технологий сформулированы в ряде государственных нормативноправовых актов [1-3]. В них подчеркивается, в частности, «необходимость разработки и уточнения терминов и определений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники», «важность проведения работы по построению и гармонизации онтологии предметной области» (ПрО) [4]. Государственная языковая политика в области терминологии рассматривается как «особый род метаязыковой деятельности», «активно развивающееся и важное направление в рамках языковой политики государства». Термин «государственная терминологическая политика» включает «комплекс мер и мероприятий, направленных на регулирование процессов отбора терминов, унификацию формирующихся, развивающихся либо существующих терминологий (включая упорядочение, стандартизацию, гармонизацию) и лексикографическую кодификацию терминов [5]. Основой для реализации этих действий на уровне государства, региона, отрасли или отдельного предприятия является национальный стандарт [6]. Порядок разработки стандартов установлен в Федеральном законе [7] и в стандарте [8].

Создание терминосистемы является сложной и трудоёмкой задачей. Построение терминологических онтологий важно для обеспечения процессов технологического развития, обмена информацией для достижения взаимопонимания и сотрудничества, и поэтому вызывает интерес у широкого круга специалистов, которые вносят свой вклад в разработку принципов и методики построения онтологий терминов. Это подтверждается рядом научных публикаций, посвящённых терминологической онтологии [9-11].

Появление новых технологий, машин и механизмов вызывает увеличение числа новых обозначений в профессиональных дискурсах, которые впоследствии становятся новыми терминами и кодифицируются в специальных словарях, справочниках, стандартах, что свидетельствует об усложнении профессиональной языковой картины мира в целом. Некоторые из них выходят за пределы профессионального дискурса, становятся общеупотребительными и попадают в словари для широкого использования. В неологии выделяются два основных направления: исследование специфики обновления словарного состава языка (неологизм как объект неологии); выявление и изучение проблематики, связанной с лексикографированием неологизмов (неологизм как объект неографии) [12-14]. Материалом для исследования послужили новые языковые единицы узкоспециального значения, кодифицированные на цифровом научно-информационном академическом ресурсе «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН [15]. Основной частью ресурса является «Русский орфографический словарь» под редакцией В.В. Лопатина, один из 30-ти авторитетных словарей русского языка. По решению Совета Федерации он включен в государственную информационную систему «Национальный словарный фонд» [16, 17]. Цифровой ресурс «Академос» пополняется новыми словами в режиме реального времени. Поэтому он шире, чем словарь [17]. Внедрение новых цифровых практик в словарное дело позволило максимально сократить время между узуализацией (процессом закрепления в языке нового слова или выражения) и кодификацией (фиксацией в словаре) слова. Благодаря этому стало возможным быстро на верифицированном материале проанализировать основные тенденции развития русского языка за рассматриваемый период. Исследование касается одного наблюдения – пополнения общеупотребительного словаря специальной лексикой, т.е. лексикой ограниченного употребления, связанной с профессиональной деятельностью человека.

В предисловии к первому изданию словаря отмечено, что «значительное место в словаре занимает специальная терминология различных областей научного знания и практической деятельности» [17]. Эта же тенденция сохранилась в последующих переизданиях словаря. Причиной расширения словника за счёт специальной лексики стал тот факт, что её употребление активизировалось и вышло «за рамки узкоспециальных текстов», поэтому «нормативный орфографический облик этих слов должен фиксироваться не только в специальных терминологических словарях» [18]. Современный научно-популярный текст приобрёл качество гибридности, а его читатель перестал характеризоваться как непосвящённый. Усложнение социальной структуры общества и организации науки нашло отражение и в усложнении самого научно-популярного дискурса [19].

Широкий круг читательской аудитории составляют читатели-пропоненты и оппоненты с высоким уровнем пропозиционной осведомлённости и владения языком. Поэтому включение терминологической лексики в словари – логичное и объективное следствие [20].

На ресурсе «Академос» [15] в 2023 г. зарегистрирован термин несъедаемость . Данной единицы в общелитературном языке не существует, термин был предложен для нужд Роспотребнадзора и создан морфологическим способом. Его возникновение датируется 2020 г., когда был принят закон об обеспечении младших школьников бесплатным качественным и здоровым питанием. Был введён термин несъедаемость, т.е. количество приготовленной, но не употреблённой еды. В основном слово употребляется в терминологическом сочетании индекс несъдаемости .

В сфере образования появилось новое обозначение профессионалитет – это инновационная форма сотрудничества образовательных организаций и работодателей в формате образовательно-индустриальных кластеров, объединённых общностью образовательных программ, которые реализовуются под конкретный заказ работодателей с их непосредственным участием. Термин возник в связи с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 г. № 387 «О проведении эксперимента по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В архитектуре и дизайне закрепился термин рустик (от лат. rusticus , букв. «деревенский»; производное от rus — деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный») – это название стиля, максимально приближенного к природе; стиль, ориентированный на простоту, экологичность применяемых материалов, сдержанную натуральную цветовую палитру, обилие свободного пространства и чистого воздуха.

Новые обозначения могут внедряться с целью замены названий, не отвечающих современным социальным запросам или общественным практикам. Например, термин тишью (от англ. tissue paper - папиросная бумага) – это тонкая полупрозрачная бумага, применяемая при упаковке цветочных букетов, подарков. Привычное название этой бумаги – папиросная, но парадигма здорового образа жизни предполагает отказ от курения.

1 Онтологические тенденции появления новых терминов

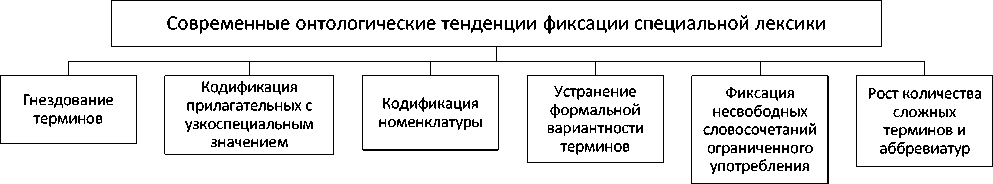

На рисунке 1 показаны современные онтологические тенденции фиксации специальной лексики.

Рисунок 1 – Современные онтологические тенденции фиксации специальной лексики

-

1.1 Гнездование терминов

Гнездование терминов является характерным признаком отраслевых терминологий [21]. Однако подходы к определению состава терминологического гнезда (ТГ) разнятся. При широком подходе ТГ уподобляется гнезду однокоренных слов общеупотребительного языка [22]. Такой подход демонстрирует деривационный потенциал производных лексем и терми-ноэлементов, но противоречит эволюции научной мысли, связанной с расширением и углублением представлений о некой специальной сущности [23, 24]. В словообразовательном гнезде при последовательном словопроизводстве может не происходить лексикосемантических трансформаций ( обеспечение – это действие по глаголу обеспечить ). В то время как развитие термина связано с приращением новых смыслов: «Формирование ТГ – это конкретизация понятия, семантизация и лексикализация его периферийных долей, углубление представлений о некоторой сути, движение от общего к частному в пределах одной сущности» [23]. Таким образом, при узком подходе к пониманию ТГ оно рассматривается как совокупность специальных лексем в пределах одного понятия.

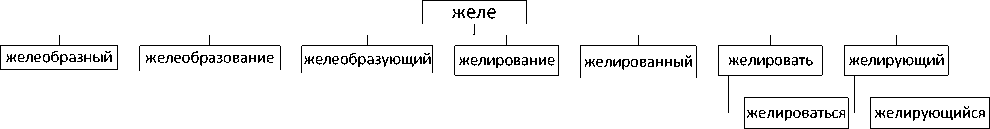

Представляется, что разграничение широкого и узкого подходов к выделению ТГ важно для терминологических словарей, построенных по гнездовому принципу. Орфографический словарь не имеет гнездовой структуры, но даёт представление о том, что зачастую термины входят в язык не по одному, а сразу целой совокупностью родственных слов: папилломавирус, папилломавирусный ; гелирование, гелеобразный ; нейросеть, нейросетевой; энолог, энология . Наблюдаются и более развёрнутые ТГ, одно из которых представлено на рисунке 2 (составлено на основе [15]).

Рисунок 2 - Термины в составе ТГ с вершиной «желе»

Процесс параллельного словопроизводства отмечен в предисловии к словарю [25]. «Словообразование сейчас имеет лавинообразный характер, новые производные слова... входят в речевое употребление... стремительно, одномоментно, когда в соответствии с потребностями языкового коллектива в обиход входит целое словообразовательное гнездо». Данная тенденция стала характерной и для профессионального дискурса.

-

1.2 Кодификация прилагательных с узкоспециальным значением

Современное состояние науки и технологий связано с углублением, детализацией научных понятий, совершенствованием техники и технологий, появлением новых феноменов на стыке наук, где многие термины «обрастают» видовыми обозначениями-конкретизаторами. Основным способом терминообразования сейчас является синтаксический - под ним подразумевается создание специальных словосочетаний, выраженных в т.ч. именами прилагательными. В [23] разработано положение о двух когнитивных точках референции термина-словосочетания. В терминологиях нового времени основным по продуктивности является заимствование уже готовых терминов из других терминосистем с одновременной когнитивной обработкой, концептуальным смещением: «В новых терминах актуализируется периферийная зона, добавляются новые уточняющие видовые признаки, которые обладают потенциальной возможностью выдвижения на первый план семантики термина» [26].

В термине-словосочетании возникают две когниции: первая остаётся за базовым (ключевым) термином - именем существительным, а вторая образуется в области видового имени прилагательного. Без этого уточняющего терминоэлемента новые слова не могли бы стать принадлежностью конкретного терминологического поля. Именно появление второй когни-ции способствует формированию и обособлению новых терминологий.

На ресурсе «Акдемос» [15] в 2023 г. зафиксировано большое количество имён прилагательных, значение которых трудно считать общеупотребительным:

агроинновационный, беломясый, густотканый, желтомясый, измерительно вычислительный, измерительно регулирующий, измерительно трансформаторный, кортикостероидный, красномясый, маслянозаварной, медножильный, нейросетевой, папилломавирусный, полиорганный, пускозарядно-диагностический, пускозарядный, стержнекорневой, уходовый, чемпионатный, чисто мажоритарный, эпико лирический, эпико мифологический, этилацетатный, этилбензольный, этилцеллюлозный — это группа относительных прилагательных.

Гелеобразный, герпесвирусный, гиперъяркий, густомахровый, густопенный, желеобразный, короткокорневищный, кросс-функциональный, местнорефлекторный - качественные прилагательные.

К специальным видовым обозначениям можно отнести и причастия узкоограниченной семантики: адресообразующий, желеобразующий, желирующий(ся), местноанестезирующий, самозакусывающийся - действительные; густоопушённый, желированный, легкоукореняемый местнопочитаемый, сильнопересечённый, труд-ноукореняемый - страдательные.

На рисунке 3 схематично показаны основные способы выражения терминоэлементов-спецификаторов, формирующих вторую когницию в термине. Пополнение словника обозначенными морфологическим разрядами слов свидетельствует о том, что неологизация происходит за счёт слов, относящихся к профессиональной языковой картине мира.

Терминоэлементы-спецификаторы родового термина

Рисунок 3 - Способы выражения терминоэлементов-спецификаторов

-

1.3 Кодификация номенклатуры

Среди специальной лексики выделяется ряд групп: термины; номенклатурные обозначения; профессионализмы; жаргонизмы. Номенклатура (от лат. nomenclatura - перечень, список, роспись имен) - совокупность специальных названий, употребляющихся в данной научной области, наименования типичных объектов науки [27]. Если термин называет общее понятие, то номен - частное, предметное значение в нём преобладает над понятийным. Номены считают следующим этапом развития терминологии, необходимым «для лёгкого создания большого количества конкретных наименований» [28].

Человечество переживает «номенклатурный взрыв», современные люди живут в мире номенклатуры - названий сортов, марок, артикулов [29]. Процесс создания предметного мира становится всё более интенсивным - появляются номены-неологизмы.

Например, в соответствии с Приказом Минобразования Московской области от 11.03.2008 N 409 «Об апробации модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», в педагогическую практику вошло обозначение ученико-час -это расчётная величина, устанавливаемая каждой школой самостоятельно на каждый учебный год в соответствии с методикой расчёта, и обозначающая стоимость одного часа работы учителя с одним учеником. Такую единицу измерения закономерно отнести к номенклатуре. Поскольку слово является актуальной мерой учительского труда, оно получило словарную статью в ресурсе [15] в 2023 г.

Тенденция нового времени - фиксация номенклатурных обозначений:

альциона (птица), вельш-корги, вельш-корги-кардиган, вельш-корги-пемброк, вельш-спрингер-спаниель, жарди-ньер (блюдо), корги, папилломавирус, пропан-бутан, тубоотит, чихуахуа, Аквариды (метеорный поток), Арбат, Большая комета 1680 года, Большой Устьинский мост, Геминиды (метеорный поток), Герасименко, комета Чурюмова – Герасименко, Дракониды, (метеорный поток), Кассиопеиды (метеорный поток), Ла-Нинья, Майские Аквариды (метеорный поток), Малый Устьинский мост, Мира (астр.), Рея (мифол.; астр.), Ригель (астр.), Розеттский камень, Титан (астр.), Урсиды (метеорный поток), Малый Устьинский мост [15] .

Перечисленные единицы относятся к кинологической, орнитологической, астрономической, кулинарной, медицинской, химической, топонимической номенклатуре.

-

1.4 Устранение формальной вариантности терминов

Поскольку терминологии являются частью человеческого языка, в них заложен потенциал языкового развития, который реализуется, например, через формальную (и/или семанти- ческую) вариативность. Авторы словарей должны быть последовательны в переименованиях, использовать однотипную модель, ориентироваться на действующие «Правила русской орфографии и пунктуации» [30] и на академический справочник «Правила русской орфо графии и пунктуации» [31]. Нормализаторы лексики в максимальной степени пытаются устранить варьирования в практике составления словарей.

В соответствии с грамматикой русского языка, сложные существительные, обозначающие научные, технические, общественно-политические термины, такие как автомат-укладчик, кран-балка и т.п., пишутся через дефис без соединительной гласной. Однако в редакции на ресурсе [15] 2023 г. видно, что некоторые сложные существительные стали писаться слитно (герпесвирус, папилломавирус и др.). Слитно пишутся образованные от них прилагательные (герпесвирусный, папилломавирусный). Таким образом, наблюдается тенденция к предпочтению слитного написания дефисному.

-

1.5 Фиксация несвободных словосочетаний ограниченного употребления

На стыке лексикологии и синтаксиса выделяют несвободные словосочетания разной степени переходности [32]. В группу таких сочетаний включают сочетания количественноименные, с неопределённым значением, приблизительного количества, с отрицательным, обобщающим значением и некоторые другие. Возникновение всё большего количества специальных дискурсов привело к появлению устойчивых форм, которые можно характеризовать как шаблонные. В словник [15] включены словосочетания терминологического характера, имеющие ограниченное хождение в языке. Можно выделить несвободные сочетания с главным словом, выраженным:

-

■ прилагательным: дважды перистый, дважды перисто-сложный, двусторонне облиственный, инвестиционно привлекательный, санкционно независимый ;

-

■ причастием: двусторонне направленный, двусторонне оббитый, двусторонне обработанный, двусторонне обязывающий (договор), двусторонне окрашенный, двусторонне отстоящий, двусторонне ретушированный, двусторонне согласованный, местно применяемый, объёмно-детонирующий, односторонне действующий, односторонне обязывающий, односторонне окрашенный, односторонне освещённый ;

-

■ существительным: бумага тишью, капитан первого ранга, капитан 1-го ранга, капитан Iранга, капитан первого ранга - инженер, капитан 1-го ранга - инженер, капитан I ранга - инженер, старшина первой статьи, старшина 1-й статьи, старшина 1 статьи, стиль рустик .

-

1.6 Рост сложных терминов и аббревиатур

Сложные слова удовлетворяют потребность в новых словах, при этом соответствуют закону экономии языковых средств, позволяют выразить сразу несколько идей в одной форме [33]. Анализ морфемной структуры лексем, зафиксированных на ресурсе [15] в 2023 г., показывает, что практически все прилагательные и причастия имеют неодносоставную основу. Много сложных слов и среди имен существительных:

благополучатель, бригаденфюрер, вельш-корги, вельш-корги-кардиган, вельш-корги-пемброк, вельш-спрингер-спаниель, герпесвирус, датасет, джин-тоник, желеобразование, зиплок-пакет, инофон, каподастр, косплеер, карго-культ, косплей, кросскузен, кросс-функция, маркетплейс, медиакарта, мурал-арт, народосбе-режение, нейросеть, папилломавирус, плазмаферез, почтомат, прокси-война, пропан-бутан, сваекрут, туба-фон, тубоотит, ученико-час, фотовидеофиксация, чихуахуа, энолог, энология .

Установлено, что все зафиксированные аббревиатуры связаны с профессиональными полями: ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), ИИ (искусственный интеллект), ИТ-профессия, ИТ-сфера, медизделие, ПЗУ (постоянное запоминающее устройство; переговорно-запорное устройство; пускозарядное устройство), продэмбарго, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Новые зафиксированные слова имеют разное время пребывания в языке и относятся к разным ПрО.

2 Дискуссия

Специалисты конкретных ПрО, вникая в проблемы неологии, терминологии, термино-графии, задаются вопросами: не являются ли вышеанализируемые лексемы инфошумом; если являются, то необходима ли «очистка» русского языка от инфошума, какие могут быть использованы методы и фильтры, предохраняющие язык от «загрязнения»; какова судьба таких слов по отношению к словарям русского языка? Существенным для специалистов является вопрос об отношении подобных слов к онтологиям ПрО, основанным на терминах и понятиях ПрО, поскольку качество онтологий и тезаурусов ПрО существенно влияет на адекватную коммуникацию с информационной системой, разрабатываемой для решения задач в каждой ПрО. Можно предложить несколько лингвистических комментариев.

Во-первых, цифровой научно-информационный академический ресурс «Академос» и Русский орфографический словарь - не одно и то же. Они соотносятся по принципу целого и части и имеют разную степень авторитетности. Традиционно наиболее авторитетным источником является печатный словарь. Русский орфографический словарь выдержал несколько переизданий. В первом издании словаря 1999 г. содержалось около 160 000 слов. К настоящему времени состоялось несколько переизданий словаря, дополненными среди которых были второе, 2005 г., (плюс около 20 000 слов) и четвертое, 2012 г., (плюс около 20 000 слов) переиздания. Словарь давно не переиздавался в дополненном виде. Цифровой ресурс не позиционируется как словарь, что позволяет ему быть вариативным, подвергаться коррекциям. Если состоится новое дополненное переиздание печатного словаря, то все новые термины будут рассмотрены на предмет их вхождения в активный словарь русского языка. Прежде чем войти в орфографический словарь (обрести свою словарную статью), термин подвергается внимательному изучению членами Орфографической комиссии РАН, наиболее авторитетного экспертного органа по вопросам русского правописания. Малоупотребительные лексемы обычно остаются за пределами словаря русского языка.

Во-вторых, внимание к подобного рода словам вызвано профессиональными коммуникациями, в т.ч. необходимостью составления деловых документов. Зачастую специалисты не могут найти информацию об узкоспециальном слове и обращаются за помощью к орфографистам. На протяжении всей истории существования орфографической комиссии с 1904 года она получает обращения с вопросами по поводу написания слов и даёт свои рекомендации. Это важный канал связи с обществом, позволяющий в той или иной степени отслеживать языковые тенденции. Сегодня, благодаря возможностям цифровизации, в частности, интернет-порталу «Грамота.ру», скорость этого канала связи существенно возросла, выстроилась оперативная коммуникативная цепочка: пользователь русского языка - эксперт-орфографист - словарь. Теперь пользователь русского языка (эксперт в ПрО) имеет возможность оперативно задать свой вопрос или отправить комментарий эксперту-орфографисту, таким образом привнося широкую профессиональную экспертизу в процесс отбора и кодификации новых терминов. Экспертные комментарии лингвистов-орфоргафистов могут быть востребованы при проектировании онтологий ПрО. Объединение возможностей и преимуществ естественной и формальной логик может способствовать более точному и эффективному проектированию онтотерминологий.

В-третьих, специалисты ПрО могут выбрать одну из теоретических позиций: либо терминология является обособленной системой, и в ней действуют специфические языковые законы и правила; либо это составная часть русского литературного языка с доминированием общеязыковых законов. Первая точка зрения восходит к классику отечественного терминоведения Г.О. Винокуру и разделяется рядом современных учёных. Это значит, что профессионалы обладают достаточными возможностями для самостоятельного конструирования онтологий ПрО и их кодификации.

XXI век в отношении науки и техники характеризуется несколькими трендами, среди которых - «прикладизация» фундаментальных наук и увеличение доли междисциплинарных исследований. Возникновение новых научно-технических кластеров сопровождается формированием соответствующих терминологических полей - сначала стихийно складывающихся, затем постепенно упорядочивающихся в специальной литературе - профессиональных словарях, справочниках, стандартах. Создавая новую терминосистему ПрО, важно соблюсти алгоритм её производства. Новый термин должен быть вписан в матрицу конкретной ПрО, быть носителем строго определённого знания. Поэтому основной этап - моделирование тер-миносистемы, создание специфической семантической сетки, определение интегральных и дифференциальных сем, актуальных для определённого терминологического поля. К сожалению, авторы специальных словарей далеко не всегда моделируют терминологические по- ля, определяют перечень категориальных семантических признаков. Как следствие, термины, включённые в профессиональные словари, не подвергаются когнитивному осмыслению, фиксируются «в облике» общеупотребительного слова либо термина, принадлежащего иной сфере науки и техники. Таким образом, на первом месте находится содержательный момент – определение ключевых слов, признаков-классификаторов и проч. Что же касается формы термина, желательно, чтобы она базировалась на общелитературном слове. Но это требование не является обязательным. В связи с этим существует понятие «профессиональный вариант нормы», который могут установить авторы специальных словарей и ГОСТов. Если создана верифицированная сетка понятий ПрО, можно переходить к её формализации, созданию словаря, в котором термины ПрО получат кодификацию, т.е. станут обязательными для носителей специальных профессиональных языков.

Заключение

Современное состояние русского языка характеризуется усложнением профессиональной языковой картины мира. В связи с технологическим развитием в профессиональной речи появляется большое количество новых обозначений, которые впоследствии кодифицируются не только в специальных словарях, справочниках, стандартах, но и попадают в словари для широкого использования. На материале новых слов, зафиксированных в 2023 г. на академическом научно-информационном орфографическом ресурсе «Академос», частью которого является «Русский орфографический словарь» - один из 30-ти авторитетных словарей русского языка, составляющих «Национальный словарный фонд», - авторами проанализировано более двухсот наименований, которые получили кодификацию. В результате проведённого исследования выявлены шесть онтологических тенденций фиксации специальной лексики на современном этапе: гнездование терминов, кодификация прилагательных с узкоспециальным значением, кодификация номенклатуры, устранение формальной вариантности терминов, фиксация несвободных словосочетаний ограниченного употребления, рост количества сложных терминов и аббревиатур. В морфологических группах имён существительных, прилагательных, причастий отмечается подавляющее большинство слов - новых терминов. Все зафиксированные аббревиатуры имеют специальное значение. Сплошная выборка слов, их социолингвистический, семантический, морфологический, орфографический анализы показали, что новые термины (специальная профессиональная лексика в целом) являются основным источником пополнения современного русского языка.

Список литературы Онтология нового термина

- Прогноз научно-технологического развития России: 2030 / Под ред. Л.М. Гохберга. - Москва: Министерство образования и науки Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», 2014. 244 с. https://prognoz2030.hse.ru/data/2014/12/25/1103939133/Prognoz_2030_iinal.pdf.

- Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года (с изменениями и дополнениями): Распоряжение Правительства РФ № 2036-р: от 1 ноября 2013 года. http://government.ru/docs/8024/.

- О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (редакция от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300087.

- Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года: утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260005.

- Едличко А.И. Прикладное терминоведение как направление языковой политики государства // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. №3. С. 19-27.

- ГОСТ Р ИСО 29383-2012 Терминологическая политика. Разработка и внедрение. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293775/4293775287.pdf.

- Федеральный закон № 162-ФЗ. О стандартизации в Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ (последняя редакция). http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 181810/.

- ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены. https://files.stroyinf. ru/Data/622/62242.pdf.

- Ландэ Д.В., Снарский А.А. Подход к созданию терминологических онтологий II Онтология проектирования. 2014. №2 (12). C. 83-91. https://www.ontology-of-designing.ruarticle/2014_2%2812%29/6_Lande.pdf.

- Roche Ch., Calberg-Challot M., Damas L., Rouard Ph. Ontoterminology: A New Paradigm for Terminology. KEOD 2009 - International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development. 2009. P.321-326.

- Muñoz I. Methodological proposal to build a corpus-based ontology in terminology. Lingue e Linguaggio. 2019; 29. 581-597. DOI: 10.1285/i22390359v29p581.

- Сенько Е.В. Неологизация в современном русском языке: межуровневый аспект. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 354 с.

- Плотникова Л.И. Новое слово: порождение, функционирование, узуализация. Белгород, 2000. 207 с.

- Голев Н.Д. Стихийная узуализация номинативных единиц. Известия Уральского государственного университета. 2001. №21. С. 94-101.

- Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС». https://orfo.ruslang.ru/bibliogr.

- Федеральный закон № 93-ФЗ. О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от 24.04.2024 №93-Ф3. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404220037.

- Русский орфографический словарь: около 160 000 слов I Рос. акад. наук, Отд. литерат. и языка, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова ; отв. ред. В.В. Лопатин. — Москва: Азбуковник, 1999. 1260 с.

- Русский орфографический словарь: около 200 000 слов I Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; программа «Словари XXI века» ; [отв. ред. В.В. Лопатин, О.Е. Иванова. — Изд. 4-е, испр. и доп. — Москва: АСТПРЕСС [КНИГА], [2012 ; 2013]. 879 с.

- Термины и понятия искусственного интеллекта в лингвистическом освещении: Монография I А.С. Мусае-ва, Ю.В. Сложеникина, Л.М. Гареева, Т.В. Манджиева, Е.В. Тишина, Б.Ф. Цховребова, С.П. Черкашина, А.Д. Экономова. М.: Издательство «Спутник +», 2024. 193 с.

- Фельде О.В., Мезит А.Э. Профессиональная языковая картина мира как объект исследования в термино-ведении и в лингвистике LSP. Вестник Томского государственного университета. 2023. №488. С. 120—126.

- Зайцева А.С. Современный профессиональный язык робототехники (на примере терминологического гнезда «Робот»). Научный диалог. 2021. № 5. С.96—114.

- Буянова Л.Ю. Терминологический словарь корневых гнёзд языка науки. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005. 458 с.

- Зайцева А.С., Сложеникина Ю.В. Широкое и узкое понимание терминологического гнезда I В сб. Языковые аспекты профессиональной коммуникации в современной образовательной среде. М.: Российская таможенная академия, 2019. С.26—34.

- Zaitseva A. Philosophical perspectives on state language policy and its impact on the development of Russian robotics terminology. Synesis, 2023, 16(1), 253—265.

- Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 944 с.

- Зайцева А.С., Сложеникина Ю.В. Две когнитивные точки референции термина-словосочетания. Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 2019. № 1. С. 56—61.

- Сложеникина Ю.В. Основы терминологии: Лингвистические аспекты теории термина. М.: Ленанд, 2023. 120 с.

- Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Московский Лицей, 1993. 309 с.

- Лейчик В.М. В мире названий: Рубин, Лада, Мишка косолапый. Русская речь. 1985. № 3. C. 99—103.

- Правила русской орфографии и пунктуации. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. 176 с. https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii.

- Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник I Под ред. В. В. Лопатина. М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. 432 с.

- Политова И.Н. Синтаксически нечленимые словосочетания как синкретичное явление. Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 30. С. 122—129.

- Маковей Р.Г. Соотношение сложного слова и словосочетания. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожногоуниверситета. 2009. № 45. C.14-18.