Описание и повествование в беллетристике и non-fiction

Автор: Чебанов Сергей Викторович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории и истории языка

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается возможность переноса различения описания и повествования, сформировавшегося на текстах, относящихся к сфере здравого смысла, на функционально-смысловые типы речи non-fiction науки, техники, менеджмента. Тяготении науки к концентрации внимания на панхронии (в противоположность диахронии), оперирование лабораторным временем, вычисляемым по показаниям часов (а не длением как событийным временем) определяют превращение повествования об изменения свойств объекта в описание его кинематики. В итоге неэксплицированное разнообразие описаний оказывается огромным - от алокативных описаний идеальных конструктов, через построенные на локативных отношениях описания мест, пространств и геометрий до описаний фазовых пространств и пространственно-временного континуума с псевдопространственной временной координатой.

Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение, стили речи, ахрония, синхрония, диахрония, панхрония, место, пространство, геометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/146281546

IDR: 146281546 | УДК: 811.161.1`42

Текст научной статьи Описание и повествование в беллетристике и non-fiction

Проводимое О.А. Нечаевой [7] различение описания, повествования и рассуждения как функционально-смысловых типов речи относительно беспроблемно приложимо к беллетристике, текстам, связанным с повседневной жизнью человека, инструкциям по использованию бытовой техники (ср. [4]) и близким к ним текстам. При этом по умолчанию принимается, что речь идёт о текстах на естественном (русском, английском, французском …) языке, а в качестве материала выступают прежде всего прозаические произведения русских писателей XIX–XX вв. – начиная с Пушкина и Гоголя, охватывая писателей конца XIX – начала XX вв. – Л.Н. Толстого, Чехова, Горького, Куприна, Короленко, Бунина, советских писателей разных поколений – Катаева, Федина, Фадеева, Симонова, Рыбакова, Проскурина, Сартакова, Маркова, Бондарева и др. Лишь изредка в этих исследованиях авторы обращаются к описаниям в специальной литературе – в нейрофизиологии [7: 47]) или в химии и экономгеографии (там же, с. 50).

Если же речь идёт о текстах, которые представляют разные стороны окружающей действительности, и выражены математическими символами, химическими формулами, танцевальными па, мазками краски и т.д. то ситуация оказывается значительно менее определённой [12; 13]. Примечательно при этом то, что формулы, танцевальные па или мазки краски как техники выражения

-

5 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-29-09173 «Русский язык на рубеже радикальных исторических перемен: исследование языка и стиля предреволюционной, революционной и постреволюционной художественной прозы методами математической и компьютерной лингвистики (на материале русского рассказа)» - 98 -

- приближаются к стилям художественного творчества, а по содержанию могут служить для передачи весьма специализированного смысла профессиональных видов деятельности (науки, экономики, управления и т.д.).

Башни представлений

В результате того, что содержание частей текстов и средства выражения этого содержания не связаны одно-однозначными соответствиями функционально-смысловые типы речи очень многообразно реализуются в разных жанрах и стилях речи. При этом речь должна пониматься очень широко. Это определяется двумя обстоятельствами.

Во-первых, даже если обсуждается только обыденная речь и беллетристика, то нередко вербальный текст сопровождается (обычно факультативно) невербальными семиотическими средствами – художественными иллюстрациями, техническими рисунками, рукописными схемами, кино- и видеоматериалами, жестикуляцией и т.д. При этом, скажем, пейзаж или портрет будут дополнять вербальное описание, а кино, видео или комиксы – повествование. Как способ представления повествования могут выступать, например, произведения жанровой живописи, колонна Траяна или клейма житийных икон православных святых. При этом как и в случае вербальных текстов возникает проблема различения, скажем, живописных описания и повествования. Так, «Над вечным покоем» И.И. Левитана безусловно описание, а «Девятый вал» И.К. Айвазовского скорее повествование, хотя при некотором взгляде его можно интерпретировать и как описание.

Независимо от трактовки картина может стать предметом экфрасиса как особого типа описания. Например, Светлана Мельникова так описывает «Девятый вал» И.К. Айвазовского:

Бушует стихия, как зверь разъярённый,

И сине - зелёные волны качает,

Могуществом, властью, Всевышним дарённой,

Пьяна, жутким воем разгул свой венчая.

Гостеприимство Авраама, описываемое в 18 главе книги Бытия, становится предметом иконописного сюжета, изображение которого Андреем Рублёвым оказывается темой экфрасиса:

Три юноши под никнущей лозой

Предстали мне, с лучистыми кругами

Вокруг кудрей. У круглого стола

Они сидели, но ни вин, ни брашен

Не видно было: только посреди

Таинственная чаша с виноградом Стояла, и над нею средний ангел Простер с благословением персты.

-

о. Сергий Соловьев. ТРОИЦА РУБЛЕВА.

Далее этот экфрасис может быть предметом обычного текстологиче- ского анализа.

В таком случае возникает то, что по аналогии с теориями в логике можно назвать башней представлений. При этом если в художественной культуре такие башни нечто факультативное и не очень частое, то для профессиональных текстов в науке, технике, менеджменте такие башни почти обязательны.

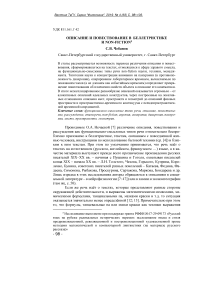

Так, в принципе неизобразимые геометрические фигуры с линиями нулевой толщины, представляются в виде чертежей, которые затем описываются формулами и специальными знаками, являющимися решениями задач или доказательствами теорем как формами экфрасиса. Описание одного из самых абстрактных математических объектов - групп - сопровождается картинками (математический термин), после чего формульно-словесный текст может рассматриваться как экфрасис (Рис. 1).

Рис. 1. Картинка группы [14].

Проблема соотношения описания и повествования

Если взять расписание какого-либо транспорта, то это будет таблица чисел, записанных цифрами, либо с указанием часов и минут отправления и прибытия транспорта, привязанная к какому-либо остановочному пункту, либо с указанием часов и минут прибытия и убытия с определённого остановочного пункта на маршруте движения транспортного средства. Такая таблица может сопровождаться схемой пути следования. Что это - повествование или описание?

Критерием их различения является разворачивание представляемого в тексте во времени. Однако, время может пониматься на уровне здравого смысла (и именно так оно понимается О.А. Нечаевой) или тем или иным профессиональным образом.

Есть ли разворачивание во времени в случае расписания?

Строго говоря, - нет. В расписании приводятся показания часов , при которых с транспортным средством, находящемся в указанном остановочном пункте, будут происходить те или иные события (прибытие, стоянка, отправление). Интервалы, задаваемые показаниями часов , относятся к тому, что А. Бергсон связывал с внешним физическим временем, в противоположность длению -100 -

(длительности) как времени событийному [2]. Интервал внешнего времени может неопределённо большое число раз повторяться (так, поезд определённого номера проходит между теми или иными станциями многократно с интервалом в сутки, двое или иной периодичностью, предусмотренной расписанием). Интервал же дления уникален и неповторим. При этом часто течение дления отождествляется (совершенно неправомерно!) с показаниями часов. Поэтому расписание в качестве повествования можно квалифицировать в логике О.А. Нечаевой как обобщённо-сценическое информационное повествование [7: 103-107], хотя такой тип повествования в указанной работе не рассматривается).

Однако, точнее и последовательнее квалифицировать такое расписание как описание (ср. наличие в этих словах общего корня). Дело в том, что в данном случае несомненна апелляция именно к показаниям часов (которые повторяются изо дня в день вне зависимости от сезона года, возможно дня недели и т.д.). Это именно описание определённой последовательности событий. Время же как дление (которое может проявиться в опоздании транспорта из-за уникального стечения обстоятельств) в его неповторимости просто не принимается во внимание (ср. трактовку времени С.В. Мейеном - [8]).

Пользуясь различениями Э. Косериу ахронии, синхронии, диахронии и панхронии [5], следовало бы квалифицировать расписание движения транспорта как панхроническое описание того, что повторяется во времени-длении (в диахронии). Эта сверхважная особенность панхронических описаний связана с фундаментальными характеристиками научного типа мышления, осознанными как у истоков европейской науки, так и акцентированных в философии естествознания века ХХ.

В первой ситуации дается ответ на вопрос «Что такое знание?». Этот вопрос восходит к Сократу и разрабатывается в одной из сократических школ -платоново-аристотелевской Академии. В ней вырабатывается представление о различии мнения и знания, причём второе соотносится только с непреходящими (неизменными) свойствами.

Указанное обстоятельство надолго (вплоть до XVIII века) исключает из сферы научного знания всё, что может быть предметом повествования, что порождает концептуальные напряжения даже в современной науке.

Второе обстоятельство относится к границе XIX–XX вв., когда формируется представление о четырёхмерном пространстве-времени Минковского (с псевдопространственной временной координатой - [11], между разными точками которого можно перемещаться как между точками пространственного континуума. При этом представление действительности как набора точек-событий рассматривается как идеал физического знания [6]. На основе наблюдений над прекогнитивными сновидениями аналогичные представления развивал Д.У. Данн [4]. Сходно с ними и представление о мире как совокупности хронокомпонентов [9: 152-154].

Реализация такого идеала снимает саму возможность существования повествования, делая допустимым в качестве функционально-смыслового типа речи только описание особенностей этого пространственно-временного континуума. Такое описание должно быть панхроничным и на уровне глубинного смысла синонимичным панхроническому по сути обобщённо-сценическому повествованию, привязанному к гномическому времени. Б.Б. Родоман называет это динамической статикой [9: 336].

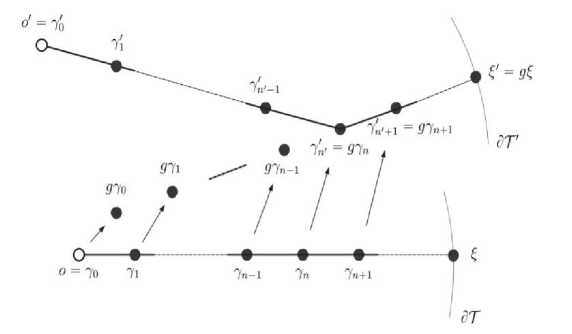

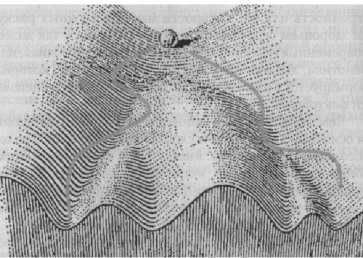

С математической точки зрения это будет эпигенетический ландшафт в понимании Ч. Уоддингтона – Р. Тома [10 ; 15] или фазовый портрет динамической системы [1].

Рис. 2. Эпигенетический ландшафт

Рис. 3. Фазовый портрет системы

Р'—^ + ^(1-^

.

Портретируемая система уравнений является в имплицитной форме кратчайшим описанием данного фазового портрета. Но можно давать и словесное описание этого фазового портрета, указав выделенную точку в начале координат и аттрактор в виде окружности с R=1, что делает наличие башни представлений в данном случае очевидным.

Примечательно, как здесь совершенно иными путями и в иной логике возникает идея портретирования – описания уникальных свойств конкретной динамической системы, по виду графиков состояния которой специалистом распознаётся тип системы и её основные характеристики. Такая ориентация на описание уникальных свойств конкретного объекта и составляет суть портретирования (хотя на это не указывается как на характеристику портрета, приводимые примеры и их разбор свидетельствуют об этом –[7: 71-75].

В итоге можно утверждать, что всякое представление изменения свойств объекта или характеристик ситуации в результирующем научном тексте явля- ется описанием, а не повествованием.

В заключении автор считает своим приятным долгом выразить благодарность всем, сделавшим свои замечания, дополнения, исправления – В.Л. Каганскому, В.А. Каймановичу, Г.Я. Мартыненко, М.В. Обориной, Л.Н. Омельченко, В.П. Океанскому, Б.Б. Родоману, Т.Г. Петрову, Т.Ю. Шерстиновой, Б.Ф. Шифрину.

URL: https://www.researchgate.net/publication/331561600_Arboreal_struc- tures_on_groups_and_the_associated_boundaries 2019.

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

The article discusses the possibility of transferring the distinction of description and narration reasoning, formed on texts related to common sense, to functional-semantic types of speech non-fiction of science, technology, management, etc. The tendency of science to concentrate on panchrony (as opposed to diachrony), operating with laboratory time calculated from the chronometer (but not by durée as event time) determines the transformation of the narrative about the changes in object into the description of its kinematics. As a result, the unexplicated variety of descriptions turns out to be enormous - from alocative descriptions of ideal constructs, through descriptions of places, spaces and geometries built on locative relationships to descriptions of phase spaces and the space-time continuum with pseudo-spatial time coordinate.

Список литературы Описание и повествование в беллетристике и non-fiction

- Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: МЦНМО, 2012. 344 с.

- Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 2006.

- Гарбовский М.К. Сопоставительная стилистика профессиональной речи. М., 1988

- Данн Дж. У. Эксперимент со временем. М.: Аграф, 2000. 223 с.

- Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: Проблема языкового изменения. М.: Едиториал УРСС, 2010. 208 с.

- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля М..: Наука, 1988. 512 с.

- Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1974. 261 с.

- Развитие представлений о времени в геологии. Киев: Наукова думка, 1982. 414 с.

- Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды. Сборник трудов. Смоленск, Ойкумена, 2007. 368 с.

- Том Р. Математические модели морфогенеза. М.-Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", Институт компьютерных исследований, 2006. 136 с.

- Тэйлор Э.Ф., Уилер Дж.А. Физика пространства-времени. М., "Мир", 1969.

- Чебанов С.В. Язык описания таксонов. Дисс. … к. филолог. н. Л., ЛГУ, 1987. т.1. 232 с., т.2. 510 с.

- Чебанов С.В., Мартыненко Г.Я. Семиотика описательных текстов (Типологический аспект). СПб, СПбГУ, 1999, 424 с.

- Erschler A., Kaimanovich V. Arboreal structures on groups and the associated boundaries. URL: https://www.researchgate.net/publication/331561600_Arboreal_structures_on_groups_and_the_associated_boundaries 2019.

- Goldberg A.D., Allis C.D., Bernstein E. Epigenetics: a landscape takes shape. // Cell, 2007 Feb 23;128(4). P. 635-638.