Опорные памятники раннего неолита на острове Сахалин (вопросы датировок и содержания этапов периода)

Автор: Грищенко Вячеслав Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Памятники раннего неолита острова Сахалин известны с первой половины ХХ в., однако только с последней его четверти ранненеолитические памятники становятся предметом целенаправленных раскопок. В 2004-2008 гг. нами был исследован ряд объектов раннего неолита, в том числе поселение Славная 4 и стоянка Славная 5, изучение которых позволило сделать ряд принципиальных выводов относительно данного периода новокаменного века. Во-первых, получены в инситном залегании эталонные коллекции раннего неолита, во-вторых, открыты погребенные жилища этого периода, керамика; в-третьих, получены радиоуглеродные и AMS датировки объектов. На основе вышеперечисленного массива источников сформулирована периодизационная модель и определено содержание периода раннего неолита Сахалина и его этапов.

Сахалин, ранний неолит, культура наконечников стрел на пластинах, ранняя керамика, техника пластин, бифасиальная техника, погребенные жилища, радиоуглеродные и ams даты

Короткий адрес: https://sciup.org/14737099

IDR: 14737099 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Опорные памятники раннего неолита на острове Сахалин (вопросы датировок и содержания этапов периода)

В результате исследований последних лет, положенных в основу настоящей работы, принципиально изменилась источниковая база изучения раннего неолита острова Сахалин, в первую очередь за счет раскопок широкой площадью ранненеолитических объектов. Собраны эталонные коллекции периода, позволяющие обобщить ранее полученные материалы, сформулировать периодизационную модель и критерии для раннего неолита островного региона Дальнего Востока. Кроме того, учеными смежных дисциплин получены новые данные о раннем голоцене региона, включая радиоуглеродные датировки и палинологические анализы. Соединение этих данных позволяет уточнить хронологические границы и содержание периода раннего неолита острова Сахалин и его этапов. Цель статьи – ввести в научный оборот материалы опорных памятников раннего неолита острова Сахалин. Ее задача – определить структуры и содержание данного периода в истории острова, установить хронологию этапов, место сахалинского неолита в мире островного населения Охотского и Японского морей.

К числу эталонных памятников раннего неолита острова Сахалин относятся стоянка Славная 5 и поселение Славная 4.

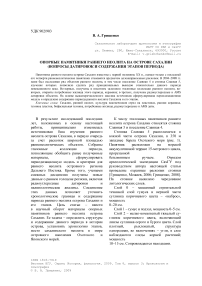

Стоянка Славная 5 располагается в южной части острова Сахалин, в 350 м западнее берега Охотского моря (рис. 1). Памятник расположен на морской аккумулятивной террасе 15-метрового цикла, прорезанной безымянным ручьем. Отрядом археологической экспедиции СахГУ под руководством автора настоящей статьи проведены охранные раскопки стоянки [Грищенко, Можаев, 2006; Грищенко, 2008]. На стоянке выявлено чередование литологических слоев.

Слой 0 – мешанный строительной техникой слой гумуса и верхней части суглинка коричневого цвета – «наброс», мощность 0–20 см.

Слой 1 – гумус и подзол, мощность 0–5 см.

Слой 2 – мелко-комковатый тяжелый суглинок коричневого цвета, включающий линзы суглинка серого и бурого цвета. Слой плотный, рыхловатый, структура однородная, во включениях – угли, в слое наблюдаются следы корней растений; мощность

10–15 см. Сопровождается находками.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография

Слой 3 – суглинок горчичного цвета, плотный, тяжелый, вязкий, структура мелко-комковатая однородная, во включениях обломки угловатого щебня (среднего и мелкого), в слое наблюдаются следы корней растений; мощность 10–15 см. Сопровождается находками.

Слой 4 – суглинок горчичного цвета, плотный, тяжелый, вязкий, структура крупно-комковатая однородная, во включениях обломки угловатого щебня (среднего и мелкого). Находок и углей не содержит, обнаружены две проникшие находки в деформации слоя. Данный слой является основанием раскопа 1.

В вышеперечисленной пачке отложений выделяются культурные горизонты.

Горизонт 1 – слои 0 и 1: гумус, подзол и наброс. Данный горизонт содержит незначительное количество артефактов (195 ед., 10 % от общего числа артефактов). Судя по положению и количеству находок в слое, весь материал горизонта 1 является проникшим из нижележащих слоев в результате антропогенного воздействия. Характер материала соответствует этапу раннего неолита (культуре наконечников стрел на пластинах). Наиболее ярко индустрию иллюстрируют орудия на длинных, средних и малых пластинах, уклонившаяся скол-ки-левая часть конического нуклеуса параллельного принципа расщепления, поперечный скол-подправка отжимной площадки с негативами параллельных снятий по фронту нуклеуса, односторонне и двусторонне выпуклые тесла с пришлифовкой рабочего края, в том числе одно желобчатое тесло, шлифованные стерженьки. В целом стратиграфическая ситуация, положение находок в слое и характер артефактов не позволяют выделять материалы первого горизонта из техникотипологического и стратиграфического контекстов горизонта 2, описываемого ниже. Деление пачки отложений на стоянке Славная 5 несет в своей основе не культурно-хронологический принцип, а стратиграфический – таким образом, мы отделяем материалы, переотложенные в слоях 0 и 1, от инситных в слоях 2 и 3.

Горизонт 2 – слои 2 и 3: суглинки коричневого и горчичного цветов. Артефакты в горизонте 2 залегали горизонтально и по всей толще, распространены по всей площади раскопа в виде отдельно залегающих артефактов и скоплений. Выделяются две концентрации скоплений артефактов в слое: концентрация 1 (квадраты 70–79 / 30–39), «северная»; концентрация 2 (квадраты 60–68 / 30–39), «южная». Концентрации не имеют четко очерченных границ, пространство между ними также заполнено находками, но в меньшей степени интенсивности. Размеры концентраций – 9 × 9 м (площадь – около 81 кв. м каждая); столбовых ям, очагов, следов котлованов не выявлено. Предполагаем, что вышеописанные концентрации являются зонами хозяйственной активности, не связанными с долговременными постройками, возможно – это легкие летние жилища каркасного типа. В обеих концентрациях отмечаем сходный орудийный набор. Важным выводом из планиграфического анализа является тот факт, что очертания концентраций скоплений артефактов накладываются друг на друга в слоях 2 и 3 – это говорит о единстве комплекса и правомочности объединения артефактов в единый горизонт.

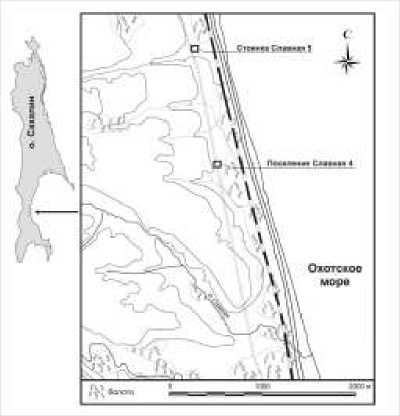

Нуклеусы горизонта 2 (рис. 2) представлены изделиями для получения пластин параллельного принципа расщепления призматических и конических форм, а также заостренными килевыми частями – уклонившимися сколами с конических нуклеусов. Для изготовления пластин и орудий использовался как обсидиан с месторождений острова Хоккайдо (55 % от общего числа артефактов), так и местные породы сырья. Идея о существовании в верхнем палеолите – раннем неолите Хоккайдо и Сахалина обменного трафика («обсидианового пути») неоднократно озвучивалась в литературе [Kimura, 1992; 1998; Василевский, 1996; 2006]. Проведенные раннее исследования естественно-научного направления в отношении находок из обсидиана на памятниках Сахалина показали, что именно месторождения острова Хоккайдо служили источником обсидиана для древних обитателей Сахалина [Гласкок и др., 2000. С. 99–106].

Рис. 1. Карта расположения памятников раннего неолита Славная 5 и Славная 4 на юго-восточном побережье острова Сахалин

Наконечники метательных орудий представлены серией наконечников на пластинах (рис. 3, 1–6). Данные изделия оформлялись на малых, реже средних пластинах из кремня и обсидиана краевой дорсальной формообразующей ретушью -им придавалась

Рис. 2. Нуклеусы со стоянки Славная 5 ( 1-2 - обсидиан)

Рис. 3. Артефакты из горизонта 2 стоянки Славная 5: 1-6 - наконечники на пластинах; 7-11 - ретушированные пластины; 12 - шлифованный стержень; 13-14 - керамика; 15, 18 - тесла; 16 - украшение (шлифованное кольцо); 17 - рыболовное грузило (1-11 - обсидиан, 12, 15-18 - кремнистые породы, 13-14 - керамика)

приостренная форма, обычно с вогнутым основанием, уплощение и приострение жала могло производиться тонкой стелющейся ретушью с вентрала. Впрочем, оформление наконечника происходило и на фрагментированных пластинах и на отщепах - в этом случае изделие обрабатывалось по периметру и с обоих фасов, в результате получалось двусторонне обработанное острие укороченных пропорций. Следующая серия орудий -ретушированные пластины (рис. 3, 7-11). Наиболее распространенный тип -средние и малые пластины, ретушированные по обоим продольным краям, причем ретушь с одного края приостряющая (пологая и полукрутая), а с противоположного - обычно крутая аккомодационная. Данное наблюдение наводит на мысль об использовании основной массы средних и малых пластин в качестве вкладышей в составные орудия. Хотя длинные пластины не так распространены, как средние и малые (обнаружено 8 экз.), отмечаем все же их наличие и характерный прием вторичной обработки – удаление ударного бугорка подтеской с вентрала. Пластины длиной до 3 см (30 экз.) представляют собой фрагментированные части средних и малых пластин. В целом, как и в коллекции Славной 4, отмечаем отсутствие регулярных приемов получения микропластин, выразившееся в отсутствии характерных торцовых клиновидных микронуклеусов. Полученные микропластинчатые формы являются продуктом расщепления конических нуклеусов крайней степени редукции.

Особую группу изделий представляют шлифованные каменные стержни (рис. 3, 12 ), четырехгранные и круглые в сечении, с заостренными и ровными концами. Разность форм и размеров изделий наводит на мысль об их разной функциональной принадлежности. Подобные стержни могли использоваться в качестве грузил, цевья составного рыболовного крючка, челнока для плетения сетей и т. д.

Рубящие и тесловидно-скребловидные орудия (рис. 3, 15 , 18 ) представлены односторонне и двусторонне выпуклыми топорами и теслами, линзовидными в поперечном сечении. В оформлении орудий использовались приемы оббивки и пришлифовки лезвия. Прием шлифовки использован с разной степенью вариабельности – от незначительной площади покрытия до формирования поверхности орудия. Ряд тесловидно-скребловидных орудий оформлен исключительно оббивкой без следов шлифовки. Хронологически и культурно идентифицирующим признаком является присутствие в коллекции желобчатых тесел, характерным признаком которых является проточка желобков, по-видимому, с целью крепежа во втулке, на боковых гранях изделия. Всего обнаружено два экземпляра этих орудий – в слое (рис. 3, 15 ) и в подъемных сборах на поверхности.

Изделия из галек представляют особую группу орудий с минимальной долей обработки; к данной группе относятся отбойники, песты, шлифовальные камни, а также рыболовное грузило из гальки с проточками–перехватами в проксимальной части (рис. 3, 17 ). Данная находка является прямым и самым ранним на сегодняшний день свидетельством рыболовства в неолите

Сахалина.

Особенной находкой является украшение в виде шлифованного кольца из породы зеленоватого цвета (рис. 3, 16 ). Данное изделие является довольно редкой для памятников этого возраста находкой неутилитарного назначения. Кроме того, оно имеет аналогии в ранненеолитических коллекциях острова – из поселения Набиль 1, п. 2 (Северный Сахалин) [Шубин, 2008] и сопредельных территорий (стоянка Юбецу Ичикава, Хоккайдо) [Kimura, 1999. С. 59].

Керамика в горизонте 2 представлена немногочисленной коллекцией (35 фрагментов, 1,8 % от общего числа находок): это фрагменты боковых стенок и венчика сосуда. К сожалению, ни орнаментированных частей, ни, тем более, археологически целых сосудов получить не удалось, но установлено, что по составу и степени обжига керамика не однородная. Выделяется группа из 5 фрагментов (в кв. 30 / 73) пористой окатанной керамики с лакунами – порами от разложившегося органического отощителя. Такая керамика близка по внешнему виду к керамике типа «Сони» [Yoshizaky, 1963] ранней поры среднего неолита (в российской историографии данная культура получила название южно-сахалинской неолитической культуры «Сони» [Василевский, 2008. С. 189–200]). Другой тип – это более плотная, тонкостенная керамика с органической и минеральной добавкой в тесто, цвет черепка – черно-серый (рис. 3, 13–14 ). Данная керамика отличается как от керамики типа «Сони», так и от керамики типа Славная 4 с отпечатком раковины на дне. Пока нельзя сказать ничего определенного об орнаментации и форме сосуда из Славной 5. Различия фиксируются в составе керамического теста; от ранненеолитической керамики поселения Славная 4 керамику из Славной 5 отличает меньшая степень минеральной примеси (тонкозернистого отсортированного песка), от керамики типа Сони – наличие минеральной и меньшая степень органической примеси.

Отмечен впущенный объект в горизонт 2 стоянки Славная 5. В основании слоя 2 – кровля слоя 3; в кв. 31–34 / 70–73 выявлен объект в виде пятна суглинка темно-серого цвета с включениями углей. В ходе разбора углистого заполнения зафиксировано скопление камней и несколько артефактов. По образцу угля в лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя ИГиМ СО РАН Л. А. Орловой получена радиоуглеродная дата: 6 550 ± 125 лет (СО АН-6686). Интерпретация данного объекта затруднена малым количеством информации, полученной в ходе раскопок – органических остатков, кроме угольков в ходе промывки заполнения, не обнаружено. Однако, судя по характеру нарушения слоя и полученной радиоуглеродной дате, данный объект является следом более позднего события – проникновения в древний культурный слой, напрямую не связанный с основным комплексом стоянки. Подтверждением этого является обнаружение в соседнем квадрате (30 / 73) четырех фрагментов керамики типа «Сони», относящейся к ранней поре среднего неолита юга Сахалина.

Итак, в результате раскопок стоянки Славная 5 исследован участок культурного слоя раннего неолита, связанный со слоями коричневого и горчичного суглинков. Коллекция находок типологически представляет собой единый комплекс артефактов, за исключением пяти фрагментов керамики «Сони» в кв. 30 / 73, который соответствует этапу заселения этой стоянки в период раннего неолита. Особенностями каменного инвентаря коллекции являются: ориентация на импортное обсидиановое сырье (с Хоккайдо), ярко выраженная техника пластин, базирующаяся на редукции конического нуклеуса параллельного принципа расщепления, преобладание пластин средних и малых размеров при наличии длинных и микропластин, отсутствие бифасов и орудий на отщепах. Ранненеолитическая керамика Славной 5 отличается по составу от керамики с оттиском раковины на дне, обнаруженной на поселении Славная 4. Исходя из вышеперечисленных факторов (суглинки в качестве вмещающего артефакты слоя, преобладание обсидианового сырья, отсутствие бифасиальной техники в оформлении орудий, керамика с органической и минеральной примесью) стоянку Славная 5 можно отнести к первому этапу раннего неолита Сахалина и отметить ее более древний возраст по сравнению с ранненеолитическим горизонтом поселения

Славная 4.

Поселение Славная 4 является опорным памятником второго этапа раннего неолита – ранней поры среднего неолита Сахалина. Располагается в южной части острова (см. рис. 1). Памятник обнаружен археологической экспедицией СахГУ в июле 2005 г. В октябре-ноябре того же года проведена разведка памятника, в результате чего были уточнены границы распространения культурного слоя, снят топографический план и выполнены спасательные раскопки останца культурного слоя, расположенного в зоне непосредственного разрушения почвенного слоя, производимого в ходе реализации проекта «Сахалин-2» (раскоп 1, 2005 г.).

Поселение расположено на морской аккумулятивной террасе 10–15-метрового цикла, прорезанной безымянным ручьем, в 400 м к западу от берега Охотского моря. Площадка полого-наклонная на восток, поросла хвойным лесом, ограничена с юга оврагом и поймой безымянного ручья, с востока болотистой низиной, с запада и севера – вышележащей террасой. В западной и восточной части трассы магистральных трубопроводов проекта «Сахалин-2» сохранились значительные участки культурного слоя, не разрушенные строительной техникой. Основной задачей полевого сезона 2006 г. стали археологические раскопки этих участков с целью их изъятия из зоны строительной активности. Общая площадь раскопов на поселении составила 726 кв. м. В рамках темы настоящей работы первостепенное значение имеет раскоп № 2, расположенный западнее и выше по склону террасы на отметках 13 и 14 м над уровнем моря. Именно здесь в стратиграфической последовательности удалось проследить соотношение комплексов культуры ранней поры среднего неолита – южно-сахалинской неолитической культуры (ЮСНК) «Сони» и культуры наконечников стрел на пластинах раннего неолита, а также выявить ранненеолитические погребенные жилища.

Площадка раскопа 2 располагается на слабонаклонной с запада на восток поверхности морской аккумулятивной террасы

14–15-метрового цикла. Предполагаем, что это участок культурного слоя поселения на берегу древнего залива эпохи раннего голоцена. На всей поверхности раскопа поверхностный слой был нарушен – проведена вырубка деревьев, корчевка пней и частичная нивелировка поверхности техникой на глубину до 0,1 м. Таким образом, гумус и часть покровных суглинков разрушены строительной техникой и образовали смешанный слой «наброса», разобранного в рамках слоя 1. Но процесс разрушения был остановлен и последующие слои № 2–5 залегали in situ. В раскопе выявлено чередование литологических слоев.

Слой 0 – мешанный строительной техникой слой гумуса и верхней части суглинка коричневого цвета – «наброс», мощность 5–30 см.

Слой 1 – гумус и подзол, мощность 0–5 см.

Слой 2 – супесь коричневого цвета, включающая линзы суглинка желтого цвета слой рыхловатый, структура однородная, во включениях – угли, в слое наблюдаются следы корней растений, мощность 10–40 см.

Слой 3 – мелкокомковатая тяжелая супесь темно-коричневого цвета, включающая линзы суглинка серого и бурого цвета, слой плотный, вязкий, структура однородная, во включениях – угли, в слое наблюдаются следы корней растений, мощность 10–20 см.

Слой 4 – суглинок желто-коричневого цвета с серо-зелеными подмазками – плотный, тяжелый, вязкий, структура мелко комковатая однородная, во включениях обломки угловатого щебня (среднего и мелкого) и угольки; данный слой располагается в верхней части заполнения погребенных жилищ № 1 и 2 и является кровлей культурного слоя этих жилищ, мощность 20 см.

Слой 5 – супесь темно-серого цвета с серо-зелеными подмазками – плотная, тяжелая, рыхловатая, структура мелко комковатая однородная, во включениях угольки; данный слой располагается на полу жилищных западин и является культурным слоем, накопленным в ходе функционирования погребенных жилищ № 1 и 2, мощность 10 см.

Слой 6 – песок желто-коричневого и бордового цвета – плотный, сильно до твердой корки, ожелезненный, находок и углей не содержит; данный слой является основанием раскопа 2.

В вышеперечисленной пачке отложений выделяются культурные горизонты.

Горизонт 1 – слои 0 и 1: гумус, подзол и наброс. Данный горизонт содержит незначительное количество артефактов (200 шт., 4,29 % от общего числа находок). Судя по положению и количеству находок в слое, весь материал горизонта 1 является проникшим из нижележащих слоев в результате антропогенного воздействия. Характер материала в горизонте 1 соответствует как южно-сахалинской неолитической культуре «Сони» (ранняя пора среднего неолита) – двусторонне обработанный наконечник и бифасиальный нож с черешком, массивный топор из плитки, керамика типа «Сони», так и культуре наконечников стрел на пластинах. В этом отношении показательны орудия на пластинах, микропластинчатый нуклеус, односторонне и двусторонне выпуклые тесла с пришлифовкой рабочего края. В целом стратиграфическая ситуация, положение находок в слое и характер артефактов не позволяют выделять материалы горизонта 1 из техникотипологического и стратиграфического контекстов описываемых ниже горизонтов 2 и 3.

Горизонт 2 – слои 2 и 3: супеси коричневого цвета с включениями линз суглинков различной цветности. Материал в слое 2 концентрировался в центральной части раскопа в виде отдельно залегающих артефактов и скоплений. Всего в слоях 2 и 3 обнаружено 1 723 находки, 36,9 % от общего числа находок (682 – в слое 2 и 1 041 в слое 3). Нуклеусы горизонта 2 представлены двумя типами изделий: нуклеусы для получения отщепов радиального принципа расщепления (3 экз.) и нуклеусы для получения пластин параллельного принципа расщепления (6 экз.). Последний тип представлен целыми нуклеусами призматических и конических форм, а также заостренными килевыми частями – уклонившимися сколами с конических нуклеусов.

В орудийном наборе преобладают двусторонне обработанные изделия. Технико-типологические особенности состоят в том, что бифасы уплощенные, обработанные приемами, сочетающими крупную формообразующую ретушь с мелкой подправкой рабочих краев. Типологически бифасиальные изделия представлены наконечниками метательных орудий и ножами. Наконечники обнаружены различных форм и размеров: от крупных листовидных клинков (до 10 см длиной) до мелких наконечников стрел треугольной формы с вогнутым основанием и двумя выделенными шпорами. Ножи также представлены различными формами, наиболее показательны черешковые ножи с продольно-выпуклым (полукруглым) лезвием. Основная масса орудий в горизонте 2 – это орудия на отщепах и ретушированные отщепы (53 экз.). Данные изделия использовались в качестве ножевидных орудий и скребков. Отщеп получался с дисковидного нуклеуса радиального принципа расщепления и после подправки ретушью рабочего края становился универсальным орудием. Рубящие и тесловидно-скребловидные орудия представлены односторонне и двусторонне выпуклыми топорами и теслами с разной долей шлифовки в обработке – от значительной до полного отсутствия и разной степени модификации обушка и лезвия. Еще одна категория – орудия из шлифованных галек, представлены отбойниками, курантами, шлифовальными камнями, а также особой категорией орудий – шлифованными каменными стерженьками. В данном горизонте эта категория представлена только тремя изделиями, поэтому подробнее они будут описаны ниже.

Керамика горизонта 2 представлена фрагментами боковых стенок, донышками и венчиками сосудов. Фрагменты сосудов с толщиной стенки 7–9 мм, керамика пористая с кавернами от выгоревшего органического отощителя, на ряде фрагментов отмечается в центре излома полоса недожога. Сосуды плоскодонные с прямым венчиком, орнаментированы вертикальным лепным бордюром. Эта керамика известна на Южном Сахалине с 30-х гг. ХХ в. как тип «Сони» [Yoshizaky, 1963]. Помимо керамики «Сони», бифасов, орудий на отщепах и прочих вышеназванных категорий, в орудийном наборе горизонта 2 прослеживается наличие раннеолитического компонента: в каменном инвентаре – в виде орудий на пластинах и ретушированных пластинах-вкладышах, а также нуклеусов для получения пластин; в керамике – в виде находок фрагментов сосудов с минеральной примесью и оттиском ракушки на дне (подробнее эта керамика будет описана ниже, в описании горизонта 3). Данные артефакты проникали в слои культуры «Сони» в связи с активной хозяйственной деятельностью носителей этой культуры, не исключен также вариант вторичного использования ими отдельных, более древних орудий.

Таким образом, судя по положению и количеству находок в слое, артефакты горизонта 2 находились в слоях 2 и 3 in situ. В пользу этого утверждения говорят зафиксированное в раскопе горизонтальное положение артефактов и наличие скоплений и концентраций находок. Коллекция горизонта 2 соответствует ранней поре среднего неолита острова Сахалин – южносахалинской неолитической культуре «Сони» (орудия на отщепах, бифасы, керамика типа «Сони»), с включениями раннеолитических артефактов (нуклеусы и изделия на пластинах, раннеолитическая керамика). Причинами такого соседства могут быть как естественное движение артефактов по слоям, так и нарушения нижележащего культурного слоя носителями культуры «Сони», также не исключен вариант вторичного использования ими отдельных орудий раннего неолита.

В рамках горизонта 2 стратиграфическая ситуация, положение материала в слое и характер находок позволяют считать слой 2 верхней частью культурного слоя ранней поры среднего неолита, слой 3 – нижней его частью. В целом, горизонт 2 является первым (верхним) культурным горизонтом поселения Славная 4, связанным с культурой ранней поры среднего неолита ЮСНК «Сони».

Горизонт 3 – слои 4 и 5: суглинок желтокоричневого цвета и плотная, тяжелая супесь темно-серого цвета с серо-зелеными подмазками. Артефакты в горизонте 3 залегали горизонтально и по всей толще, распространены по всей площади раскопа в виде отдельно залегающих артефактов и скоплений. Выделяется три концентрации скоплений артефактов в слое.

Концентрация 1 (кв. 44–49 / 90–96) связана с погребенным жилищем № 1. Здесь обнаружены, преимущественно, фрагменты и скопления керамики раннеолитического типа и каменные орудия на пластинах.

Концентрация 2 (кв. 34–38 / 89–91) связана с ямами периода «Сони», впущенными в культурный слой раннего неолита. Доказательством этого служит большое количество скоплений керамики и каменного инвентаря культуры «Сони» в этой концентрации.

Концентрация 3 (кв. 24–29 / 91–95) связана с погребенным жилищем № 2. Здесь обнаружены преимущественно дебитаж и орудия на пластинах.

Таким образом, отмечаем планиграфическое деление материала на комплексы раннего неолита (погребенные жилища № 1 и 2) и ЮСНК «Сони»

(межжилищное пространство). Наличие отдельных артефактов среднего неолита в заполнении погребенных ранненеолитических жилищ объясняем активной хозяйственной деятельностью носителей культуры ЮСНК «Сони», нарушавших нижележащий культурный слой поселения.

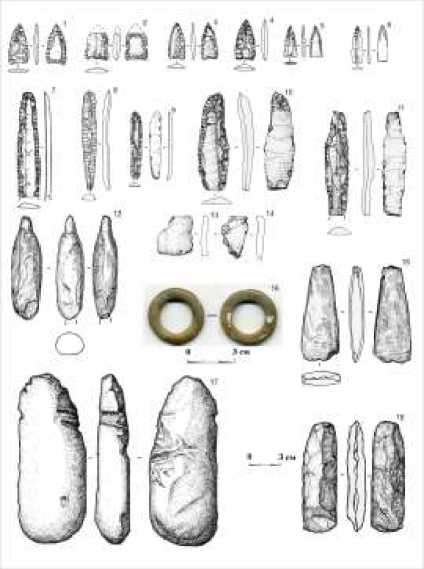

Нуклеусы горизонта 3 представлены изделиями для получения пластин

1–2), а также заостренными килевыми частями – уклонившимися сколами с конических нуклеусов. Для изготовления пластин и орудий использовались как местные породы сырья, так и обсидиан с месторождений острова Хоккайдо. Наконечники метательных орудий представлены наконечниками на пластинах (рис. 4, 3). Данные изделия оформлялись на малых, реже средних пластинах из кремня и обсидиана краевой дорсальной формообразующей ретушью – им придавалась приостренная форма, обычно с вогнутым основанием, уплощение и приострение жала могло производиться тонкой стелющейся ретушью с вентрала. Впрочем, оформление наконечника происходило и на фрагментированных пластинах и на отщепах – в этом случае изделие обрабатывалось по периметру и с обоих фасов – в результате получалось двусторонне обработанное острие укороченных пропорций.

Следующая серия орудий – ретушированные пластины (рис. 4, 6). Наиболее распространенный тип – средние и малые пластины, ретушированные по обоим продольным краям, причем ретушь с одного края приостряющая (пологая и полукрутая), параллельного принципа расщепления а с противоположного – крутая аккомода-призматических и конических форм (рис. 4,

Рис. 4 . Артефакты из горизонта 3 раскопа № 2 поселения Славная 4: 1–2 – нуклеусы; 3 – наконечник на пластине; 4 – черешковый нож на пластине; 5 – ретушированная пришлифованная пластина (геометрический микролит?); 6 – ретушированная пластина; 7 – тесло; 8 – шлифованный стержень; 9–12 – керамика типа Тэннеру (Акацуки) ( 1–2, 4–8 – кремнистые породы, 3 – обсидиан, 9–12 – керамика)

ционная. Данное наблюдение наводит на мысль об использовании основной массы средних и малых пластин в качестве вкладышей в составные орудия. В подкреплении этого тезиса говорит находка единственного в своем роде орудия геометрически правильной формы (трапеции), приданной ретушью по периметру изделия, а также пришлифовкой вентрала и дорсала (рис. 4, 5 ). Учитывая эту находку, а также в контексте серии средних и малых пластин, можно говорить о развитой вкладышевой технике. Длинные пластины не так распространены, как средние и малые, отмечаем все же их наличие и характерный прием вторичной обработки – подтеска ударного бугорка. Микропластины (10 экз.) представлены, в основном, фрагментами изделий, серия отсутствует. В целом, отмечаем отсутствие регулярных приемов получения микропластин, выразившихся в отсутствии характерных торцовых клиновидных микронуклеусов, полученные же микропластинчатые формы являются продуктом расщепления конических нуклеусов крайней степени редукции.

Особую группу изделий представляют шлифованные каменные стержни (рис. 4, 8), четырехгранные и круглые в сечении, с заостренными и ровными концами. Разность форм и размеров изделий наводит на мысль об их разной функциональной принадлежности. Подобные стержни могли использоваться в качестве грузил, цевья составного рыболовного крючка, челнока для плетения сетей и т. д. Рубящие и тесловидно-скребловидные орудия (рис. 4, 7) представлены односторонне и двусторонне выпуклыми топорами и теслами, линзовидными в поперечном сечении. В оформлении орудий использовались следующие приемы: оббивка – данным приемом придавалась форма изделию и в ряде случаев, дальнейшая обработка не производилась; шлифовка – этот прием использовался для приострения лезвия с обоих фасов изделия, в отдельных случаях шлифовалось не только лезвие, но и медиальная часть изделия; приострение лезвия продольными пластинчатыми сколами – данный прием, по–видимому, является своеобразной вариацией техники параллельного расщепления конических и призматических нуклеусов, так как лезвие тесловидного орудия после данной операции, имеет вид фронта нуклеуса с пластинчатыми негативами снятий; оригинальным способом оформления рубящих орудий является проточка желобков на боковых гранях тесла, данные желобки выполняли аккомодационную функцию, т. е. служили элементом крепежа тесла в муфте, кроме функциональной особенности этот прием имеет и типологическое значение – желобчатые тесла, наряду с остриями на пластинах являются своеобразным индикатором комплексов раннего неолита Южного Сахалина и Хоккайдо.

Керамика в горизонте 3 представлена комплексом раннеолитической керамики (рис. 4, 9–12). Это фрагменты плоскодонных сосудов с толщиной стенки 6–7 мм, со слегка вогнутым венчиком. Керамика плотная, без каверн, с минеральной примесью. На внутренней и внешней поверхности сосудов наблюдаются прочесы-бороздки – вероятно, следы заглаживания. Венчик и стенки не орнаментированы, однако на донышках наблюдается характерный рельефный отпечаток – след от формовки сосуда на ребристой поверхности раковины моллюска. Данный прием известен в керамических комплексах памятников «Начального Дземона» (Initial Jomon) острова Хоккайдо (Теннеру (Акацуки), Ятиё «А», Комаба 7) [Китазава, 1999]. Исходя из стратиграфического положения находок этой керамики, каменного инвентаря соответствующего ей (пластинчатый комплекс), и аналогов на сопредельном острове Хоккайдо относим данную керамику к древнейшему эпизоду заселения поселения Славная 4, т. е. к периоду раннего неолита (культуры наконечников стрел на пластинах). В пользу древней датировки керамики горизонта 3, по отношению к комплексу ЮСНК «Сони», говорят и результаты радиоуглеродного датирования нагара двух фрагментов данной керамики из слоя 4 и из слоя 5 (кв. 46 / 95) – нижняя часть заполнения и пол погребенного жилища № 1, возрастом 8 100 некалиброванных радиоуглеродных лет.

Помимо ранненеолитического комплекса культуры наконечников стрел на пластинах, в горизонте 3 присутствуют более поздние находки ЮСНК «Сони». Это бифасиальные орудия, орудия на отщепах и керамика типа «Сони». Находки проникли в ранненеолитический горизонт в результате активности носителей культуры «Сони», вторгавшихся в нижележащий культурный слой своими сооружениями – например хозяйственными ямами, выявленными в раскопе 2 и связанными с выше обозначенными находками культуры ЮСНК «Сони».

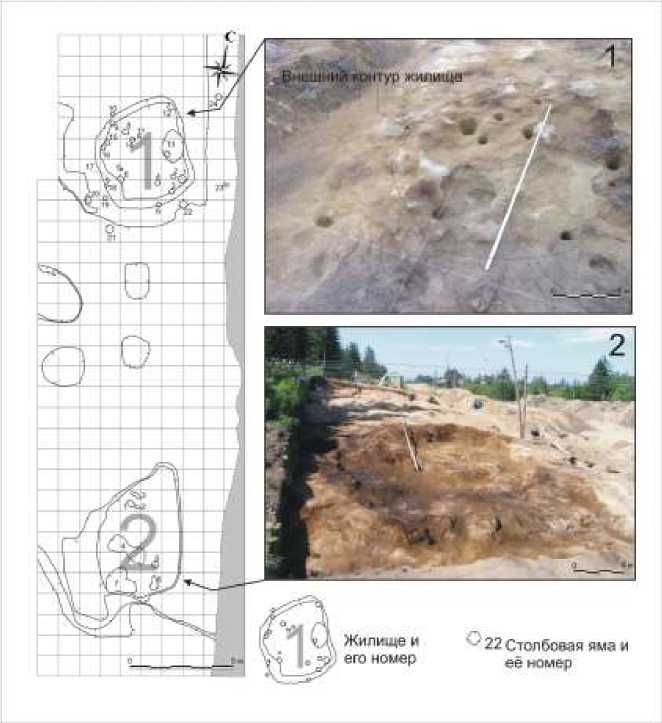

Погребенное жилище № 1 в раскопе 2 поселения Славная 4 (рис. 5, 1) не имело никаких внешних признаков, обычно соответствующих древним жилищам (западина, обваловка). Котлован проявился в ходе разбора и зачистки слоя 5. Наши догадки относительно характера сооружения подтвердились после выявления системы столбовых ям, выбранных также в ходе разбора слоя 5. В результате, после расчистки заполнения и зачистки пола и плечиков, выявилось следующая ситуация. Жилище имело форму четырехугольника, ориентированного углами по сторонам света. Его котлован вырыт в супеси коричневого цвета, в настоящее время ожелезненной до твердой корки. Возможно в связи с процессами ожелезнения, вымывания органики, локальных подвижек слоев пол жилища к моменту раскопок оказался неровным, бугристым. Типологически это жилище относится к полуземлянкам, так как оно углублено в землю наполовину (не глубже 20–30 см), обваловка не выражена. Очажного пятна или других костровых конструкций не выявлено. Отдельные угли встречались в заполнении котлована и на полу жилища, но часть из них могла проникнуть позже – после прекращения функционирования жилища, в связи с последующей деятельностью человека на поселении или корневой деятельностью растений. На полу, в плечиках и в межжилищном пространстве выявлены столбовые ямы (см. рис. 5).

Ямы, выявленные в основании жилища № 1, позволяют реконструировать каркасную конструкцию из столбов и стропил, которая поддерживала кровлю, а также выходила за пределы котлована, создавая навес с южной стороны (ямы № 19–24). Ямы в жилище подразделяются на три категории. Первая категория – от столбов основных, вторая – от вспомогательных опор каркаса, а также от подпорок стропил, третья категория – ямы от каркаса навеса за пределами котлована. В жилище выделяются следующие опорные ямы. Ямы № 12, 8, 6 и 1 расположены по углам котлована на расстоянии 2–3 м друг от друга. Это главные опоры конструкции. Ямы № 2, 4, 11, 14, 15, 16 расположены рядом и возможно служили для одной опоры, сменявшейся в ходе эксплуатации, либо были дополнительным элементом крепежа кровли.

Предполагаем, что кровля состояла из четырех скатов, которые соответствовали четырем сторонам дома. Углы строений в древности ориентировали согласно розе ветров – нам представляется, что данное жилище не исключение из этого правила. Выход из жилища не прослеживается ни в планиграфии, ни в стратиграфии котлована, вероятно, вход и выход осуществлялись способом, не оставляющим следы в конструкции жилища, например через дымовое отверстие.

Погребенное жилище № 2 (рис. 5, 2) также не имело никаких внешних признаков, обычно соответствующих древним жилищам. Котлован проявился в ходе разбора и зачистки слоя 5. В целом жилище № 2 имеет схожую конструкцию с жилищем № 1 за исключением ряда особенностей. Так, его котлован частично деформировался в ходе оползания края террасы, на которой он и был расположен. Доказательством этого служат трещины-ямы, рассекающие жилище по линии запад - восток и межжилищное пространство за пределами котлована на юг. Они иллюстрируют моменты оползания края террасы. По отдельным углям, встречающимся в заполнении котлована и на полу жилища, получена радиоуглеродная дата 7 445 ± 115 (СО АН-6684) не калиброванных радиоуглеродных лет. На полу жилища выявлено семь ям. Часть из них (ямы № 1, 2, 3, 5, 6) являлись частью каркасной конструкции кровли, ямы № 4 и 7 в силу свих размеров не могут интерпретироваться подобным образом, возможно, это хозяйственные ямы в полу жилища. Надо отметить, что в силу частичной деформации жилища, всю систему столбовых ям проследить не удалось, что затрудняет реконструкцию каркасной конструкции.

Рис. 5. Погребенные ранненеолитические жилища в раскопе № 2 поселения Славная 4

Помимо погребенных жилищ № 1 и 2 в межжилищном пространстве в ходе разбора слоя 5 выявлены четыре ямы размерами

2 х 2 и 2 х 1,5 м. Заполнением ям служил коричневый суглинок с отдельными угольками, углистыми подмазками и отдельными находками. Находки представляют собой бифасы и их фрагменты, фрагменты керамики «Сони», отщепы, реже пластины, т. е. находки случайного характера, не составляющие регулярного комплекса. Исходя из характера заполнения и инвентаря, считаем данные объекты ямами хозяйственного назначения. По этнографическим данным, подобные сооружения использовались, например, для квашения рыбы. Исходя из присутствия в заполнении ям керамики типа «Сони», относим данные объекты к культуре среднего неолита ЮСНК «Сони», т. е. ко второму эпизоду заселения поселения Славная 4.

Датировки наших материалов основываются на ряде фактов. Так по углю из раскопа № 2 в лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя ИГиМ СО РАН

Л. А. Орловой получены некалиброванные радиоуглеродные даты для жилища № 1

(квадрат 46 / 94А, уголь с промывки слоя) в 4 970 ± 120 лет (СО АН-6683). Пробу, по которой получена дата, считаем случайной, так как датировка не соответствует материалу жилища № 1, более того, она не соответствует радиоуглеродному возрасту второго этапа заселения поселения Славная 4. Радиоуглеродная датировка жилища № 3 1, относящегося к культуре ЮСНК «Сони», составляет 6 350 ± 140 лет (СО АН-6685). Уголь, по которому определена дата, вероятнее всего, проник в слой в результате корневой деятельности растений. Для жилища № 2 (квадрат 29 / 92D, уголь с промывки слоя) возраст установлен в 7 445 ± 115 лет (СО АН-6684). Данную дату считаем точной для жилища № 2, поскольку возраст соответствует первому ранненеолитическому этапу заселения поселения Славная 4, относящегося к культуре наконечников стрел на пластинах. Предлагаем принять его в качестве верхней хронологической границы эта- с керамики типа «Сони» из жилища этой культуры, расположенного в 34 м юго-восточнее, исследованного раскопом № 3 и надежно датированного по очагу 6 350 ± 140 лет (СО АН-6685). Датировка нагара с керамики «Сони» – 6 670 ± 45 лет (AA-79418). Таким образом, датировки по нагару с керамики поселения Славная 4 выглядят репрезентативно в свете проверки их датировкой из очага.

Таким образом, раскопом 2 на поселении Славная 4 охвачен сохранившийся участок культурного слоя ранней поры среднего неолита (культура «Сони»), связанный со слоями темно-коричневой и серой супесей – горизонт 2, а также культурный слой двух погребенных жилищ периода раннего неолита (культура наконечников стрел на пластинах), связанных со слоями желтокоричневого суглинка и серо-зеленной супеси – горизонт 3. Причинами взаимопроникновения отдельных артефактов между горизонтами служил, прежде всего, антропогенный фактор – активная хозяйственная деятельность на территории памятника в период ранней поры среднего неолита (ЮСНК «Сони»), а также природные факторы – подвижки слоев, в том числе слабый естественный смыв по склону, подтверждаемый наличием естественного обломочного материала, а также деятельность растений, что подтверждается наличием линз смешанных слоев. Тонкотекстурный характер отложений, разная цветность суглинков и супесей, очевидная стратиграфическая последовательность, равно как и высота террасы, указывают на плавный, постепенный и, несомненно, древний характер формирования отложений на памятнике.

Типологически коллекция представляет собой два комплекса артефактов: ранненеолитический – культуры наконечников стрел на пластинах (пластинчатый комплекс и тонкостенная керамика с отпечатком раковины на дне) и сменяющий его комплекс культуры «Сони» (уплощенные бифасы, орудия на отщепах, керамика типа «Сони»).

Важным результатом работ на поселении Славная 4 стало обнаружение и исследование двух погребенных жилищ (№ 1, 2) относящихся к периоду раннего неолита (культура наконечников стрел на пластинах). По углю из заполнения жилища № 2 получена радиоуглеродная дата 7 445 ± 115 лет (СО АН-6684), по нагару с керамики из жилища № 1 получены две датировки – 8 135 ± 50 лет (AA-79416) и 8 150 ± 50 лет (AA-79417); данные даты определяют, на наш взгляд, как хронологические рамки раннего этапа заселения данного памятника, так и позднего этапа периода раннего неолита острова Сахалин, в рамках 7 500–8 100 некалиброванных радиоуглеродных лет.

В качестве выводов можно сказать, что к настоящему времени на территории острова Сахалин обнаружено 26 археологических объектов, имеющих в своем инвентаре отчетливые признаки ранненеолитических традиций расщепления и обработки камня, изготовления керамики и других явлений инновационного и новационного характера. Опорным памятником первого этапа периода является стоянка Славная 5, технокомплекс которой, характеризуется исключительно пластинчатым расщеплением, основанным на привозном обсидиановом сырье, отсутствием бифасов, развитой шлифовкой деревообрабатывающих орудий и стержней. Керамический комплекс стоянки представлен неорнаментированными фрагментами тонкостенных сосудов с минеральной примесью в тесте. Аналогии каменного инвентаря данной стоянки, безусловно, прослеживаются еще в одном памятнике раннего неолита Сахалина – стоянке Одопту 2 [Голубев, Лавров, 1988. С. 89–108], не содержащей в своем инвентаре бифасиальных изделий, а характеризующейся пластинчатой техникой, хотя и не ориентированной на обсидиановое сырье (единичные изделия). Опираясь на особенности технокомплекса раннего этапа, учитывая стратиграфическую ситуацию и топографическое положения памятников, а также учитывая материалы соседнего острова Хоккайдо, предполагаем хронологические рамки первого этапа раннего неолита Сахалина в интервале 9–8,1 тыс. лет назад.

Опорным памятником второго этапа является поселение Славная 4, где в обнаруженных погребенных жилищах выявлен оригинальный комплекс каменного инвентаря, сочетающий в себе пластинчатые и бифасиальные технологии, основанные как на привозном обсидиановом, так и на местном кремниевом сырье (с развитой шлифовкой деревообрабатывающих орудий и стержней); керамический комплекс представлен характерной тонкостенной керамикой с минеральной примесью в тесте, орнаментированной оттиском раковины на дне. В контексте данного комплекса мы предлагаем рассматривать и материалы ряда стоянок раннего неолита, изученных ранее, в том числе Пугачево 1, пункт 3 [Грищенко, 2007. С. 179–186], Стародубское 3 (ранненеолитический горизонт), Поречье 4 [Василевский, 2008. С. 152–154]. Опираясь на результаты радиоуглеродного датирования образцов угля из слоя и пищевого нагара с керамики, определяем хронологические рамки данного этапа в интервале 8,1–7 тыс. лет назад.

Керамический комплекс всего объема источников по раннему неолиту острова отличается высокой степенью эклектичности. Фактически, на каждой стоянке, где выявлена раннеолитическая керамика, она оригинальна в технологическом и декоративном исполнении. Надо отметить, что подобная ситуация, даже в большей степени эклектики наблюдается и на прекрасно изученных комплексах начального Дзёмона острова Хоккайдо (Ячио А, Тайсё 1–8 и др.). На наш взгляд, это объясняется особенностями историко-культурных процессов в раннем голоцене на формирующихся в современных очертаниях островных территориях, проникновением и последующим существованием обособленных групп населения, не консолидированных в рамках объединений следующего порядка и присущих периоду среднего неолита («Сони» на Южном Сахалине, ранний дземон на Хоккайдо, малышевская культура на Нижнем Амуре).

Автор сердечно благодарит коллектив лаборатории AMS Университета Аризоны (США) и лично Я. В. Кузьмина за бескорыстную помощь в датировке образцов нагара с керамики из раскопок поселения Славная 4, а также Л. В. Лбову за ценные замечания в ходе подготовки статьи.

THE BASIC SITES OF EARLY NEOLITHIC PERIOD ON SAKHALIN ISLAND (THE QUESTIONS OF DATING AND CONTENTS OF PHASES)