Определение диалектной специфики карельских материалов словаря П. С. Палласа

Автор: Новак И.П.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 1 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Уникальным источником для изучения исторической диалектологии карельского языка с момента формирования его основных диалектных ареалов и до начала их целенаправленного исследования в середине XIX в. являются старописьменные памятники: словарные записи и переводы текстов духовного содержания. Настоящая статья представляет собой первую попытку анализа и выявления диалектных особенностей карельского языкового материала, приведенного в двух частях Сравнительного словаря всех языков и наречий П. С. Палласа, с целью определения возможной географической локализации его источников.

Карельский язык, п. с. паллас, словарь, старописьменный памятник, наречие, диалект, говор, диалектный маркер

Короткий адрес: https://sciup.org/147242963

IDR: 147242963 | УДК: 811.511.112'28'374-112 | DOI: 10.15507/2076-2577.016.2024.01.33-49

Текст научной статьи Определение диалектной специфики карельских материалов словаря П. С. Палласа

В карельском языке принято выделять наречия, которые делятся на диалекты, а те, в свою очередь, – на говоры (рис. 1) [2, 27]. Формирование карельских наречий – долгий и сложный процесс, связанный с переселением карелов, носителей древнекарельского языка, в XVI–XVII вв. из северо-западного Приладожья в регио-

Рис. 1 . Традиционная диалектная классификация карельского языка

Fig. 1. Traditional dialectal division of the Karelian language ны современной Карелии и Центральной России. На Олонецком перешейке – исторической вепсской территории – в результате интенсивных контактов между близкородственными языками сложились ливвиковское и людиковское наречия карельского языка. В то же время в Средней, Северной Карелии, как и на тверских и новгородских землях, язык переселенцев не подвергся подобному влиянию, послужив основой для диалектов собственно карельского наречия [20, 353–359].

История карельской диалектологии берет начало в исследованиях финляндских лингвистов А. Генетца и Х. Оянсуу конца XIX в. В Советском Союзе эту работу в конце первой трети XX столетия инициировал финно-угровед профессор Д. В. Бу-брих, возглавивший процесс составления «Диалектологического атласа карельского языка» [1]. За почти вековую историю прибалтийско-финская лингвистическая школа Карелии смогла значительно про- двинуться в исследовании всех основных уровней карельской диалектной речи, однако некоторые вопросы сложения диалектной системы карельского языка до настоящего момента остаются нерешенными.

Единственным источником изучения карельской исторической диалектологии – от формирования основных диалектных ареалов языка и до целенаправленного сбора и исследования его диалектного материала – являются старописьменные памятники карельского языка. Среди них – словарные материалы, записанные начиная с XVII в., и переводы текстов духовного содержания, относящиеся к первой половине XIX столетия. Каждый из таких памятников – уникальное звено в реконструкции процесса развития карельского языка.

Настоящая статья посвящена отражению диалектных особенностей карельского языкового материала, собранного в последней четверти XVIII в. и представленного в двух частях Сравнительного словаря всех языков и наречий П. С. Пал-ласа (далее – словарь Палласа)1. Речь идет о приведенных «по корельски» и «по олонецки» переводах 285 понятий.

Подробный графо-фонетический анализ этого разнодиалектного памятника карельской письменности, произведенный на первом этапе исследования [12], позволил сделать вывод о довольно последовательной передаче в нем структуры и особенностей вокализма и консонантизма карельских говоров. Словарный характер данных предоставил также незначительные сведения для реконструкции их фонологической и морфологической систем. При сравнении этих материалов с современными, отражающими собственно карельскую и ливвиковскую диалектные системы, были обнаружены явные параллели. Наличие в словниках ярких диалектных маркеров дает надежду на возможность более точного определения их диалектной принадлежности.

Обзор литературы

Старописьменные памятники карельского языка привлекают внимание языковедов начиная с середины XIX в. Тогда большой резонанс в финно-угроведении вызвало появление в 1820 г. печатного перевода Евангелия от Матфея2.

Опубликование ряда работ было связано с открытием новых памятников карельской письменности, таких как карельско-русские записи середины XVII в., обнаруженные в библиотеке Соловецкого монастыря [6] и в «Цветнике» Прохора Коломнятина [18], русско-карельские записи начала XVIII в., сохранившиеся в составе одного из рукописных сборников собрания П. П. Вяземского [5], а также изученные в середине XX столетия языковедами Г. Н. Макаровым рукопись перевода на тверской карельский язык Евангелия от Марка, датируемая 1820 г. [4], и В. Д. Ря-гоевым начин перевода Евангелия от Матфея на «олонецкое наречие» [17].

В последние годы в связи с изучением проблем исторической диалектологии карельского языка внимание уделяется и описанию диалектных особенностей общедоступных печатных памятников карельской письменности, например карельского языкового материала «Проводника и переводчика по отдаленнейшим окраинам России» А. В. Старчевского [11], Русско-карельского словаря М. Д. Георгиевского, изданного в 1908 г. [16], или переводов текстов молитв, опубликованных в «Олонецких епархиальных ведомостях» в начале XX в. [8].

Карельский диалектный материал словаря Палласа до настоящего момента не становился предметом отдельного изучения, если не считать работ обзорного характера (например, [7]). Наличие современных лингвистических инструментов позволяет применить к нему новейшие диалектометрические методики, успешное использование которых нашло отражение в ряде исследований, проведенных на базе различных языковых материалов словаря Палласа, в том числе неопубликованных [14; 15].

Цель настоящего исследования заключается в выявлении диалектных особенностей в карельском языковом материале словаря Палласа и определении возможной географической локализации его источников.

Материалы и методы

Объектом исследования выступили «корельский» и «олонецкий» языковые материалы последней четверти XVIII в., зафиксированные в словаре Палласа. Речь идет о записанных средствами кириллической графики 479 лексемах на собственно карельском и 275 лексемах на ливвиков-ском наречиях карельского языка. Наличие параллельных словников предоставляет уникальную возможность провести сопоставительный анализ фонетической, фонологической, лексической систем и поверхностный анализ морфологической системы двух наречий карельского языка по состоянию на конец XVIII в.

Более определенные выводы относительно диалектной принадлежности карельских лексических материалов памятника позволит сделать привлечение к анализу современных диалектных данных по говорам карельского языка Карелии и Центральной России. В качестве источника последних планируется использовать материалы Сопоставительно-ономасиологического словаря диалектов карельского, вепсского и саамского языков3 (далее – Сопоставительно-ономасиологический словарь) [18], изданного в 2007 г. сотрудниками сектора языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН на основе собранных в 1979–1981 гг. в полевых условиях данных. В словаре отражена базовая лексика 24 карельских говоров, из которых 14 – собственно карельские, в том числе говоры Центральной России (Тверской, Новгород-

ской

и Ленинградской областей), 6 – ливви-ковские, 4 – людиковские. Для каждого из них приводится перевод порядка 1 400 лексем, тем самым данные этого словаря практически полностью покрывают переводы 285 довольно распространенных понятий, отобранных П. С. Палласом.

В ходе исследования в качестве основных применялись филологический и сравнительно-исторический методы. Внесение карельских материалов словаря Палласа4 и Сопоставительно-ономасиологического словаря5 на лингвистическую платформу ЛингвоДок и их предварительная подготовка, заключающаяся в работе по поиску этимологий, сделали возможным применение к ним инструмента «Анализ когнатов». Данный инструмент сравнивает материалы словарей по различным параметрам (начальный гласный, начальный согласный, гласный первого слога, согласный после гласного первого слога, гласный второго слога) и находит ряды соответствий (надежные, сомнительные, единичные). Соотнесение таких рядов позволяет программе рассчитывать расстояние между словарями, находить максимально близкие и распределять их на группы. Результат анализа визуализируется в виде графика и таблицы со списками соответствий, что дает возможность выделить основные фонетические позиции, влияющие на это распределение.

Для определения диалектной принадлежности языкового материала памятника привлекался ряд теоретических работ по карельской диалектологии [1; 13; 23; 24], а также данные Диалектной базы карельского языка MURREH6 и Открытого корпуса вепсского и карельского языков7.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты первого этапа исследования позволяют с уверенностью говорить о собственно карельском происхождении материала «корельской» части словаря

Палласа и ливвиковском – «олонецкой», в связи с чем в рамках настоящей статьи каждый из них будет проанализирован по отдельности.

Диалектная специфика «олонецких» словарных материалов

«Олонецкий» раздел словаря Палласа, несомненно, представляет собой один из первых лексикографических памятников ливвиковского наречия карельского языка, на что указывает наличие фонетических, фонологических, морфологических и лексических диалектных маркеров.

Материал словаря позволил выявить несколько ярких фонетических особенностей, характерных исключительно для ливвиковского карельского наречия. К ним относится в первую очередь конечная огласовка имен с основой на a , ä , которые в ауслауте формы номинатива единственного числа имеют гласные u , y (в кондуш-ских говорах на o , ö ) или нуль звука, за исключением двусложных имен с кратким первым слогом, например: Линн у ʽгородʼ, Адр у ʽсохаʼ, Лэӷм ю́ ʽкороваʼ, Силм ю́ ʽглазʼ, Корв у ʽухоʼ; Мада ль ʽнизкоʼ, Юма лЪ ʽБогʼ, Теря вь ʽостроʼ [1, 27 ; 23, 19–21 ; 24, 15–16 ]. В источнике, однако, присутствуют несколько лексем, обнаруживающих исключение из данного правила: Пойга ʽмальчикʼ, Вïина ʽвиноʼ, Война ʽвойнаʼ (ср. ливв.: poigu , viinu , voinu ). Нужно отметить, что и передача безударных гласных конца слова некоторых других имен также отличается от современного представительства, например: Майда ʽмолокоʼ, Рада ʽтрудʼ (ср. ливв.: maido , ruado ), что, очевидно, является результатом неточной фиксации.

Наличие дифтонгов на i на конце слова: Кук ой ʽпетухʼ, Кер ой ʽгорлоʼ; Кеб-г ей ʽлегокʼ, Руск ей ʽкрасноʼ, Корг ей ʽвысокоʼ – четко указывает на ливвиков-ское происхождение материала словаря [1, 12 ; 24, 16 ], как и отсутствие соответствующих дифтонгов перед сочетаниями

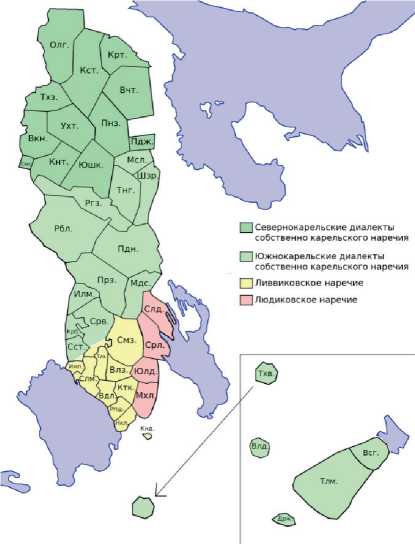

Рис. 2 . Распределение лексем, обозначающих понятия «толстый» (a), «жар» (b), «вечер» (c) в диалектах карельского языка

Fig. 2. Distribution of lexemes for the concepts “fat” (a), “heat”(b), “evening”(c) in Karelian dialects согласных skIsk, stIst [1, 36]: Лашку 'лень’, Паста ʽлучʼ (букв.: ʽсветитьʼ).

Типичной чертой ливвиковской фонетической системы, нашедшей отражение в «олонецком» материале памятника, является обильное использование свистящих щелевых согласных, например: С илмю́ ʽглазʼ, С у ʽротʼ, Лап с и ʽдитяʼ, Кю́ н с и ʽногтиʼ, Ка́ з ва ʽростʼ, Вуо з и ʽгодʼ, тогда как шипящие выступают преимущественно в позиции после гласного i : Сеи ж о ʽстойʼ, Ви ж и ʽпятьʼ, Ла ш ку ʽленьʼ, Руи шь ʽрожьʼ.

Фонологическая система языка памятника позволяет обнаружить две ливви-ковские черты. Речь идет об особенности альтернационной системы согласных, заключающейся в отсутствии чередования смычно-взрывных, находящихся в глухой фонетической позиции в отличие от звонкой, например: Лехтеть ʽлистьяʼ при Ламмась ʽбаранʼ, ӶаммасЪ ʽзубʼ, Пел-лоть ʽполяʼ, Кю́ нетЪ ʽногтиʼ (ср.: lehti ʽлистʼ, lambahat ʽовцыʼ, hambahat ʽзубыʼ, peldo ʽполеʼ, kynzi (kynde-) ʽноготьʼ), а также об обобщении слабой ступени количественного чередования перед дифтонгом на i: Кукой 'петух’ [1, 63-67; 13, 73-79].

В морфологической системе на базе анализируемого словарного материала можно проследить две яркие черты. Первая относится к употреблению особых ливвиковско-людиковских форм личных местоимений единственного числа Миня ʽяʼ, Синя ʽтыʼ, Ӷяй ʽонʼ [24, 16 ]. Вторая касается отличий в падежной системе, заключающихся в использовании усеченных аффиксов: Ялле сь ʽпослеʼ, Те сь ʽздесьʼ, Ку сь ʽгдеʼ, а также в совпадении падежей с внешнеместной семантикой: Пе лль ʽнадʼ,

Гене ль ʽимʼ [1, 121, 123, 125–131 ; 23, 21– 22 ; 24, 16 ].

Сравнение представленного в словаре Палласа материала со словниками, составленными на базе Сопоставительноономасиологического словаря, позволило выявить ряд лексем, характерных исключительно для южных (ливвиковского и людиковского) карельских наречий, например: Сангей ʽтолстыйʼ, Рякки ʽжарʼ, Эхтю ʽвечерʼ (рис. 2).

В процессе анализа лексических материалов памятника встает вопрос о более конкретной географической локализации говора, послужившего источником диалектных данных. Ливвиковскому наречию в сравнении с двумя другими не свойственна пестрота диалектных ареалов, что объясняется относительно небольшой площадью расселения карелов-ливвиков и довольно густой плотностью населения в регионе, а следовательно, тесными контактами между носителями разных говоров. Отметим, что наличие некоторых диалектных отличий между собой обнаруживают группы восточных (вдл., тлз.) и западных (смз., влз., ктк., рпш., нкл., кнд.) ливвиков-ских говоров. При этом в восточной части ливвиковского наречия можно выделить северную и южную группы говоров.

Обработка материалов «олонецкого» словаря Палласа и данных словников, составленных на основе Сопоставительно-ономасиологического словаря, отражающих диалектную систему шести лив-виковских говоров (распространенных в населенных пунктах Ведлозеро (влз.), Видлица (вдл.), Колатсельга (тлз.), Кон-души (кнд.), Олонец (нкл.), Проккойла (смз.)), с помощью инструмента «Анализ когнатов» лингвистической платформы ЛингвоДок позволила получить подробные списки соответствий, демонстрирующие выявленные программой отличия в передаче фонетических систем говоров – источников материала. Работа с ними приводит к выводу о максимальной близости словарных материалов к юго-восточным ливвиковским говорам (нкл.), для которых характерны:

-

1) переход второго компонента долгих гласных и нисходящих дифтонгов на u / y

в аппроксимант: Л ов ко ʽдыркаʼ, ср. нкл., влз.: l ow kko , но ост.: l ou kko ;

-

2) сохранение нисходящего дифтонга на i в безударном слоге слова: Кярб яй- не ʽмухаʼ, ср. смз., нкл., кнд., вдл., влз.: kärb äi ne , но тлз.: kärb ä ne ;

-

3) выпадение конечного гласного в именах с трехсложной основой на a / а : Теря вь ʽострыйʼ, ср. нкл., кнд.: terä v , но ост.: terä vy ;

-

4) преимущественное использование свистящих щелевых согласных в позиции начала слова: С ю́ ввя ʽестьʼ, ср. нкл., тлз., вдл., влз.: s yvvä , но смз., кнд.: š ywvä ;

-

5) употребление шипящих щелевых в позиции после гласного i в середине и абсолютном конце слова: Ви ж и ʽпятьʼ, Ру-и шь ʽрожьʼ, ср. нкл., кнд.: vii ž ( i ), rui š , но ост.: vii z i , rui s ;

-

6) сохранение среднеязычного j : Ю малЪ ʽбогʼ, Я лгу ʽногаʼ, Гобь ю ʽсереброʼ, ср. нкл., кнд., тлз., влз.: j umal , jawgu / j algu / o , hob j u / o , но смз., вдл.: d’ umal , d’ algu , hob d’ u .

Согласно А. Турунену и Н. Г. Зайцевой, переход j > d’ возник под русским языковым влиянием и имеет в карельском и вепсском языках общие корни [3, 72–74, 202–204 ; 22, 318 ]. Данный признак можно отнести к одному из главных, дифференцирующих диалектную принадлежность ливвиковского текста.

В отличие от перехода j > d’ , переход l > u ( Я лг у 'нога’, ср. нкл.: ja wg u , в остальных говорах d’a lg u / ja lg u / o ), характерный исключительно для современных юго-восточных ливвиковских и соседних михайловских людиковских говоров, т. е. не получивший широкого распространения в говорах карельского языка, следует относить к результату позднего воздействия фонетической системы вепсского языка, в котором, в свою очередь, явление развилось в результате влияния русского языка [22, 309 ]. Вероятно, на момент сбора материала оно еще не успело распространиться в ливвиковских говорах.

В то же время расширение восходящих дифтонгов uo , yö , ie , присущее исключительно юго-восточным ливвиковским говорам, нашло в тексте памятника лишь частичное отражение, затрагивая дифтонг

* ie , что может свидетельствовать о неустоявшемся характере явления в период сбора данных для словаря, например: С ïа ʽтамʼ, ср. нкл., вдл.: s iä , но ост.: s ie , при В уо зи ʽгодʼ, ср. нкл.: v ua zi , но ост.: v uo zi / e . Дефицит материала, вызванный передачей дифтонгов одиночными гласными, например: Г о ндесь ʽутроʼ, Л о метЪ ʽресницыʼ, С о лу ʽсольʼ, Н у ри ʽмолодойʼ (ср. ливв.: h u-o ndes , l uo met , s uo lu , n uo ri ), не позволяет сделать какие-либо более определенные выводы, однако доминирование гласного o выступает косвенным признаком употребления в говоре, послужившем источником анализируемого материала, дифтонга uo . На это указывает и попытка передачи дифтонга уд : Ыо 'ночь’, М Хо 'мы’. Таким образом, можно сделать осторожный вывод об относительно молодом возрасте явления расширения дифтонгов в юго-восточных ливвиковских говорах.

В консонантной системе памятника обращает на себя внимание отсутствие метатезы сочетания согласных nh по смежности ( Ва нг у ʽстарʼ), характерной для северных ливвиковских говоров (ср. нкл., вдл., ктк.: va nh u , но смз., влз., тлз., северные говоры ктк.: va hn u ) [1, 51 ].

Особенность «олонецкой» части источника, заключающаяся в передаче долгих гласных и дифтонгов одиночными гласными ( П я ʽголоваʼ, М я рю́ ʽвеличинаʼ, Кеит е ʽваритьʼ, М а ʽземляʼ, М а та ʽспатьʼ, Р а до ʽработаʼ, Отт а ʽбратьʼ), что укладывается в правила интеграции прибалтийско-финских дифтонгов в русский язык, не позволяет применить для определения его диалектной принадлежности один из ярчайших диалектных маркеров карельской речи. Таким маркером являются расширяющиеся дифтонги, восходящие к прибалтийско-финским долгим гласным * ää , * aa , разделяющие ливвиковские говоры на пять групп.

Диалектная специфика «корельских» словарных материалов

В разделе словаря Палласа, в котором приводятся данные по «корельскому» языку, несомненно, речь идет о собственно карельском наречии, на что указывает большое число фонетических маркеров,

PHILOLOGY особо четко проявляющихся в сравнении с параллельно приведенным материалом на «олонецком» языке.

Обращает на себя внимание отсутствие отличий в конечной огласовке имен с основой на a , ä и их словарной формой, например: Линн а ʽгородʼ, Адр а ʽсохаʼ, Лех-м я / Лэӷм я ʽкороваʼ, Си́льм я / Шильм я ʽглазʼ, Корв а ʽухоʼ; Юмал а ʽБогʼ, Теряв я ʽостроʼ [1, 27 ; 24, 15–16 ]. Эта особенность находит отражение и в огласовке падежных показателей, например эссива: Ала-га на ʽнизкоʼ, Iулягя ня ʽвысокоʼ (ср. ливв.: alahan , ylähän ).

Для собственно карельского наречия характерны сохранение дифтонгов на i перед сочетаниями sk / sk , st / st : Л ай ска 'лень’, П ай ста ʽлучʼ, отсутствие дифтонгов на i на конце слова: Кукк о ʽпетухʼ, Кер о ʽгорлоʼ; Ке́б ïе ʽлегокʼ, Рушк ïе ʽкрасноʼ, Корг ïе ʽвысокоʼ, а также в позиции перед суффиксом - ne /- ni: ^ебоне 'лошадь’ [1, 12, 36, 39 ; 24, 16 ]. Однако в «корельском» словнике понятие ʽмухаʼ передано двумя вариантами: Кярбяне / Кярбяйне .

Отличительной чертой собственно карельских говоров служит наличие всех видов альтернации согласных, в том числе чередования смычно-взрывных, находящихся в глухом фонетическом окружении, например: А нн а ʽдайʼ, Ха мм ашЪ ʽзубʼ, Пе лл оть ʽполяʼ, Кю́ н етъ ʽногтиʼ, Вига н-н оть ʽзеленьʼ, Ву вв ать ʽлетаʼ (ср.: andua ʽдаватьʼ, hambahat ʽзубыʼ, peldo ʽполеʼ, kynži ( kynde -) ʽноготьʼ, vihanda ʽзеленьʼ, vuozi ( vuode -) 'год’), Ня г е : НХа в ХотЪ 'щека : щеки’, Тукка : ТукатЪ 'волос : волосыʼ; Легеть ʽлистьяʼ, Ашшу ʽидиʼ (ср.: lehti ʽлистʼ, aštuo ʽшагатьʼ) [1, 63–67 ; 9, 67–129 ].

По сравнению с южными наречиями карельского языка (ливвиковским и люди-ковским) собственно карельская морфология представлена более богатой падежной системой, что объясняется сохранением в ней практически всех показателей местных падежей, за исключением совпавших адессива и аллатива. Эта особенность нашла отражение в тексте памятника, например инессив: Тя шьша ʽвотʼ, Те сся ʽздесьʼ, Ми сься ʽгдеʼ, адессив: Iе лля / Iя лля ʽпреждеʼ, Сïе ля ʽтамʼ, Шïе ля ʽтамʼ, Тïя ля

ʽздесьʼ, аллатив: Ӷеи ля ʽимʼ [1, 121, 123 ; 23, 21–22 ; 24, 16 ].

Анализ лексической системы также обнаруживает ряд диалектных лексем, характерных преимущественно для собственно карельского наречия, например: Пакшу ʽтолстыйʼ, Ягïе ʽжарʼ, Ильда ʽвечерʼ (см. рис. 2).

Даже при наличии таких ярких диалектных различий между ливвиковскими и собственно карельскими материалами, позволяющими уверенно определить наречие – источник данных для словаря, обращает на себя внимание очевидный разнодиалектный характер происхождения «корельского» словника, в котором для многих понятий приводится по нескольку соответствий, обнаруживающих в своем составе ряд дифференцирующих признаков различных собственно карельских диалектов.

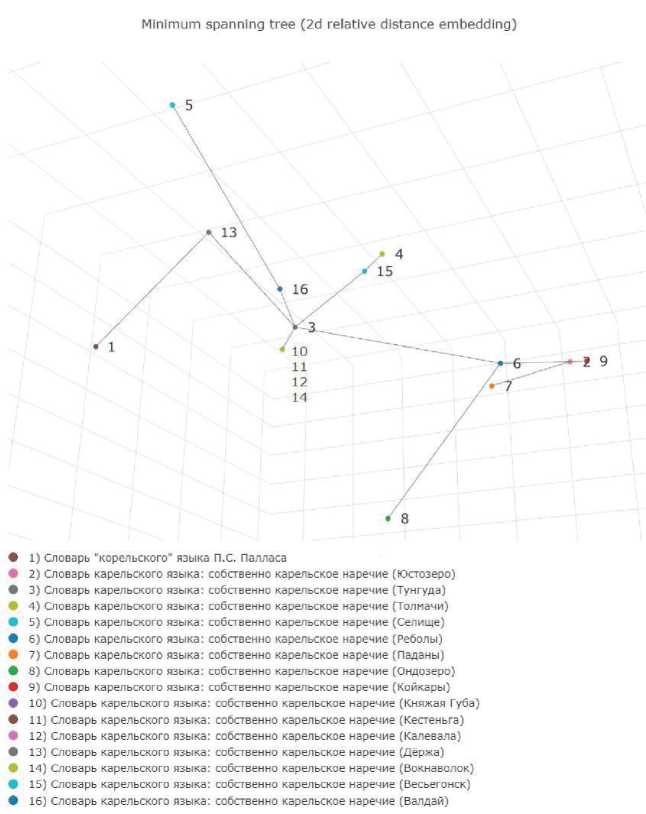

В целях выявления диалектной специфики собственно карельской части словаря Палласа привлечен материал 15 словников, составленных на базе Со- поставительно-ономасиологического словаря. Этот материал включает севернокарельские говоры (распространенные в населенных пунктах Калевала (ухт.), Вокнаволок (вкн.), Кестеньга (кст.), Княжая Губа (кст.)); южнокарельские говоры Карелии (Тунгуда (тнг.), Ондозеро (ргз.), Реболы (рбл.), Паданы (пдн.), Юстозеро (мдс.), Койкары (мдс.)); южнокарельские говоры Центральной России (Селище (тхв.), Валдай (влд.), Весьегонск (всг.), Толмачи (тлм.), Держа (држ.)). Обработка этих материалов с помощью алгоритма «Анализ когнатов» позволила получить график суммарной матрицы соответствий по начальным согласным и гласным первого слога (рис. 3).

Собственно карельские говоры, рассредоточенные на довольно большой территории (от Твери до Кандалакши), в отличие от ливвиковских обнаруживают достаточное для автоматического анализа число ярких различий в позиции начала слова. На полученном графике прослеживается четкое разбиение привлеченных к работе словарей на две группы. В первую вошли словари южнокарельских говоров Карелии (ргз., рбл., пдн., мдс.), во вторую – остальные. По результатам автоматического анализа «корельский» словарь Палласа расположился ближе ко второй группе.

По позиции начала слова между проанализированными источниками программой выявлена группа надежных рядов соответствий, демонстрирующих основные признаки, дифференцирующие собственно карельские диалекты. В языке памятника нашли отражение:

-

1) использование на месте второго компонента нисходящих дифтонгов на u / y полугласного w или согласного v , характерное преимущественно для говоров карельского языка Центральной России, например: Л ов ко ʽдыркаʼ, Т ав ды ʽболезньʼ, Л ïов лу ʽпарʼ, Г ав кунда ʽбраньʼ, ср. всг.: l ow kko , ta wd i , тлм., всг.: l öw ly , тлм., држ., всг., влд.: h aw kkuo / a / h aw kuu , но ост.: l ou kko , t au d / ti , l öy ly , h au kkuo / a. При этом для отдельных лексем в словаре параллельно приводятся соответствия, демонстрирующие широко распространенное в собственно карельских говорах сохранение дифтонгов на u / у : Л оу кко , Л ю'и лу . Отметим, что в источнике наблюдается последовательное сохранение долгих гласных, например: Л у́у ʽкостьʼ, К уу дома ʽлунаʼ. Анализируемый переход исследователи причисляют к относительно молодым [21, 9 ], в связи с чем зафиксированная в тексте памятника особенность может объясняться или неточной передачей нисходящих дифтонгов одним из собирателей – носителем русского языка, фонетической системе которого наличие аналогичных дифтонгов несвойственно, или начавшимся явлением перехода второго компонента дифтонга в аппроксимант в результате влияния русского языка в карельских диалектах Центральной России;

-

2) свойственное ударным8 слогам дер-жанских и ругозерских говоров расширение восходящих дифтонгов * uo > ua , * уд > yd , * ie> id / ia , например: К уа лить 'смерть’, Ш уа ла ʽсольʼ, В ыя ʽпоясʼ, В уа жи ʽгодʼ,

Minimum spanning tree (2d relative distance embedding)

♦ 1) Словарь "корельского" языка П.С. Палласа

• 2) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Юстозеро)

• 3) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Тунгуда)

• 4) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Толмачи)

• 5) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Селище)

• 6) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Реболы)

• 7) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Паданы)

• 8) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Ондозеро)

• 9) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Койкары)

• 10) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Княжая Губа)

• 11) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Кестеньга)

• 12) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Калевала)

• 13) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Держа)

• 14) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Вокнаволок)

• 15) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Весьегонск)

• 16) Словарь карельского языка: собственно карельское наречие (Валдай)

Рис. 3 . График суммарной матрицы

Fig. 3 . Summary matrix plot

Пïяни ʽмаленькийʼ (ср. држ.: kuall, šual, vyä, vuaź, piäńi, ргз.: huagamet ʽноздриʼ, но ост.: kuolla, š/suola, vyö, vuož/š/si, pieńi), представленное в словнике параллельно с характерными для большинства собственно карельских говоров примерами, демонстрирующими их сохранение: Шуола, Вïо, Вуози, Пïени. Аналогичное явление зафиксировано и в заударных слогах, однако в держанских говорах здесь происходит сужение дифтонгов, расширение же отмечено в восточных ругозерских и северных паданских говорах, например: Коргïе / Когïя ʽвысокийʼ, Аштыеть ʽпосудаʼ, Левïе ʽширокийʼ, но Гобïя / Гобïй ʽсереброʼ (ср. ргз., пдн.: korgia, astiat, ĺeviä, hobia; држ.: korgii, aštit, ĺevii, hobii, но ост.: korg/kie, ašt/šč/stiet, levie, hob/pie);

-

3) различные рефлексы прибалтийско-финских долгих гласных * aa , * ää первого слога. Для большинства собственно карельских говоров, как и для говора, послужившего одним из источников данных для словаря, характерны дифтонги ua , iä , например: П ïя ʽголоваʼ, Р уа до ʽработаʼ, М уа ʽземляʼ, Н уа глане ʽгвоздьʼ, ср.: СКД, тнг., рбл., мдс., тлм., всг., држ.: p iä , СКД, тнг., рбл., мдс., тхв., тлм., држ.: r ua do , m ua , n ua gla . Особенностью западной части весьегонских, юго-западных толмачевских и отдельных паданских говоров выступает использование дифтонга i̮а на

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ месте * аа , что также отмечено в словаре: Р ыа до , М ыа , Н ыа гла . Вероятно, явление имеет общие корни, поскольку есть данные о переселениях карелов с территории Средней Карелии в Центральную Россию в XVIII в. Использование дифтонга i̮а в тексте памятника служит доказательством его наличия в языке на момент этих переселений.

От обнаруженных в словаре Палла-са рефлексов долгих * aa , * ää отличается представительство явления в паданских, восточных ругозерских, поросозерских и валдайских говорах, например: пдн.: р ай , r oo do , m oo , n oo gla ; ргз.: p ia , r aa do , m aa , n aa gla ; прз., влд.: р ой , r oa do , m oa , n oa gla . Тихвинские и северные мяндусельгские говоры выделяет на общем фоне рефлекс * aa - ie (p ie ) [1, 3-5 ].

Отличные варианты дифтонгов в «ко-рельском» словаре представлены и в безударных слогах, например: Отт уа ʽбратьʼ, Канд оа 'нести’, КЮ)нд 1я 'пахать’, Кюлв Хе ʽсеятьʼ, ср. СКД, тнг., рбл., мдс., тхв., тлм.: ott ua , kand / t ua , пдн.: ott oo , kand oa , ргз.: ott aa , kand aa , држ.: ott uu , kand uu , всг.: ott ia , kand ia , прз., влд.: ott oa , kand oa , тлм., всг.: kynd ia , СКД, тнг., рбл., мдс., тхв.: kynd / t ya , тхв.: kynd ie , пдн.: kynd ee , ргз.: kynd aa , држ.: kynd ii , влд.: kynd oa , тлм., всг.: kylv ia , СКД, тнг., рбл.: kylv ya , мдс., тхв.: kylv ie , пдн.: kylv ee , држ.: kylv ii , влд.: kylv oa ;

-

4) сохранение среднеязычного j в позиции начала и середины слова, что характеризует севернокарельское говоры и говоры Центральной России, в то время как большинству южнокарельских говоров Карелии свойственно использование на его месте палатализованного дентального согласного, например: Я лга ʽногаʼ, Ю мала ʽБогʼ, Iу вва ʽпитьʼ, ср. СКД, тнг., ДЦР: j alg / k ( a ), при ЮКД: d’ alga , d’ umala , d’ uvva ;

-

5) особенности дистрибуции переднеязычных щелевых согласных – одного из самых ярких диалектных маркеров карельской речи. В карельском языке сосуществуют две противоположные системы представительства свистящих и шипящих согласных: севернокарельская, продолжающая древнекарельскую, и южнокарельская (ливвиковско-людиковская), обнару-

- живающая мощный вепсский субстрат. В районе Средней Карелии (южнокарельские говоры собственно карельского наречия) – в переходной зоне явления – использование того или иного варианта согласного зависит от ряда факторов (позиция в начале или середине слова, наличие в непосредственной близости гласного i, рядность гласных слова, качество второго компонента в сочетаниях согласных), выступающих в разных говорах в отличных комбинациях.

В «корельском» материале памятника в начале слова в позиции перед гласным заднего ряда параллельно представлены оба варианта щелевых согласных, например: Ш уу / С у ʽротʼ, Ш уола ʽсольʼ, Ш ор-ми ʽпалецʼ, Ш ави / С ави ʽглинаʼ, Ш арьви / С арви ʽрогʼ, С орза ʽуткаʼ, ср. СКД, тнг., ргз., пдн. (северные говоры), рбл., ДЦР: s uu / w , s uol ( a ), s orm ( i ), s avi , s arvi , s orz / sa , но пдн. (южные говоры), мдс., прз.: s uu , s uola , s ormi , s avi , s arvi , s orza . В позиции перед гласным переднего ряда также представлен как шипящий, так и свистящий согласный, например: Ш ïеля / С ïеля ʽтамʼ, Ш иль / С и́льмя ʽглазʼ, Ш иби ʽкрылоʼ, С ига 'свинья’, Ш гя 'место’, Ш ельгя 'спина’, Ш ейвяжь / С ейвясь 'кол’, Ш юве ʽглубокийʼ, ср. СКД, тнг., рбл., мдс., влд., тлм., држ.: s iela , s ilma , s iib / pi , s ig / ka , s ija , s elg / ka , s eiv / bas / s , s yva , но вчт., пдж., пнз., ргз., пдн.: s iela , s ilma , s iibi , s iga , s elga , s eiv / bas , s y ( v ) a , при этом для говора д. Койка-ры, а также для тихвинских и весьегон-ских говоров Центральной России характерно отсутствие последовательности в употреблении щелевых в данной позиции, например: мдс. (Койкары): s iel / s iel , s ilma / s ilma , s iibi , s iga , s ia , s elga , s eibas , s yva , тхв., всг.: s iela , s ilma , s iibi , s ija , s elga (тхв.) / s elga (всг.), s eiv / bas , s yva .

Таким образом, согласно анализу начальных фонем слова, наибольший процент соответствий материалы «корельско-го» словника обнаруживают с собственно карельскими севернокарельскими говорами и говорами Центральной России. При этом очевидным кажется привлечение материалов восточных говоров собственно карельского наречия Карелии, на что указывают преимущественно особенно- сти употребления свистящих/шипящих согласных. Однако отсутствие фиксации палатализованного дентального согласного d’, повсеместно представленного в южнокарельских говорах Карелии, сокращает этот список до вычетайбольских, панозерских и подужемских говоров.

Кроме включенных программой в автоматический обсчет рядов соответствий по начальной позиции слова, работа с подробными списками позволила также выделить следующие признаки, предоставляющие возможность более точно определить географическую локализацию говоров – источников «корельского» материала словаря:

-

1) отсутствие в определенных позициях палатализации дентальных смычновзрывных, характерное для тверских карельских говоров: Аш ты еть, Тав ды [10, 79–84 ];

-

2) дистрибуция переднеязычных щелевых в позиции середины слова, в отличие от его начала зависящая кроме огласовки слова также от качества предшествующего согласному / сочетанию согласных гласного. В позиции после гласных i , y в словаре использованы преимущественно свистящие, например: Вïи з и ʽпятьʼ, Пай с та ʽпечьʼ, Лай с ка ʽленивыйʼ, Iук с ы ʽодинʼ, но Кю́ ю́ н ж и ʽноготьʼ, ср. СКД, тнг., ргз., пдн., рбл., ДЦР: vii z / s i , pai s tua , lai s ka , yk s i , kyn t / s i , но рбл., мдс., прз.: vii t i , yk s i , пдн., мдс.: pai s too / ua , lai s ka , ргз., пдн., мдс.: kyn z i . В словах переднерядного вокализма параллельно выступают оба варианта согласных: Ке́ ж а / Ке з я ʽлетоʼ, ср. СКД, тнг., ргз., рбл., тхв., влд., тлм., држ.: ke t / s a , пдн., прз., мдс., всг.: ke z a . В словах заднерядного вокализма встречается использование как шипящих, так и свистящих, однако в большей части примеров все же употребляются шипящие, например: Сор з а ʽуткаʼ, Кон ж а ʽкогдаʼ, Ру ш кïе ʽкрасныйʼ, Му ш та ʽчерныйʼ, Как ш и ʽдваʼ, А ш тыеть ʽпосудаʼ, Вуа ж и / Вуо з и ʽгодʼ, Ка ж и ʽкошкаʼ, ср. СКД, тнг., ргз., пдн., рбл., ДЦР: sor t / s a , kon t / s a , ru s kie , mu s ta , kak s i , a s tiet , vuo t / s i , при ka z / s i , но ргз., пдн.: kak s i , a s tiat , всг.: a s tiet , тнг., всг., држ.: vuo z i , прз., мдс.: sor z a , kon z a , ru s kie , mu s ta , но kak s i , a s tiet , ka t i , vuo t i .

В позиции ауслаута после гласного i представлен свистящий согласный, в остальных случаях – чаще шипящий, но параллельно возможно использование свистящего, например: Руи сь ʽрожьʼ, Шейвя жь / Сейвя сь ʽколʼ, Хамма шЪ ʽзубʼ, Кирве жь ʽтопорʼ, ср. СКД, тнг., ргз., рбл., мдс., ДЦР: rui s , пдн., мдс.: rui t , СКД, тнг., ргз., рбл., пдн., ДЦР: s / seivIba s , hamma s , kirve s , но пдн. (южные говоры), прз., мдс., всг.: s / seiba s , hamba s , kirve s ;

-

3) наличие оппозиции по глухости/ звонкости, широко представленное в карельском языке, за исключением северозападной группы севернокарельских говоров (олг., кст., ухт., вкн., кнт., пнз.). В языке памятника в звонкой фонетической позиции используются звонкие смычно-взрывные и щелевые согласные, например: Ял г а ʽногаʼ, Ши б и ʽкрылоʼ, Кан д о ʽпеньʼ, Куу- ж и ʽшестьʼ, единственным исключением является лексема Ка нт а ʽпеньʼ (ср. СКД: ka nt o ), приведенная параллельно с аналогом, содержащим звонкий согласный;

-

4) отсутствие метатезы сочетания согласного nh , например: Ва нг а ʽстарыйʼ, ср. СКД, ЮКД, тхв., влд., тлм., држ.: va nh ( a ), но пдн., прз., мдс., всг.: va hn a ;

-

5) сохранение/выпадение губного щелевого v в интервокальной позиции, например: Шу в аченда / Ш уа чень ʽлюбитьʼ, ср. СКД, ЮКД, всг.: s/su v ata , ргз., пдн., тхв., тлм., држ.: s ua ta / s ua ijja ;

-

6) огласовка понятия «град»: Руа гь , ср. СКД, тнг., тхв.: rua h , но ост.: rai s / s ;

-

7) использование суффикса - ne , что роднит язык словаря с южнокарельскими говорами Карелии и Центральной России, а также с подужемскими и соседними говорами, например: Ӷебо не ʽлошадьʼ, Кяр-бя не ʽмухаʼ, ср. пдж., тнг., рбл., пдн., мдс., тхв., влд., тлм., всг.: habo ne , karba ne , тогда как СКД, тнг., ргз., рбл.: heb / po ni , karb / pa ni ;

-

8) употребление возвратного словообразовательного суффикса - čče- , характерного для диалектов Центральной России, а также тунгудских и соседних говоров, например: Лашки чïей ʽопуститьсяʼ, ср. тнг., ДЦР: laškie ččie .

Анализ позиции середины и конца слова, таким образом, подтвердил выводы,

Гц| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица. Диалектная лексика в «корельском» материале словаря Палласа Table. Dialectal vocabulary in the “Korela” material in P. S. Pallas’s dictionary

Отдельного внимания заслуживает анализ лексики памятника в сравнении с дан- ными Сопоставительно-ономасиологического словаря, представленный в таблице.

Анализ лексического материала подтверждает, что источниками данных могли послужить как говоры карельского языка Центральной России, так и собственно карельские говоры Карелии. При этом кроме возможного тунгудско-кемского компонента, определенного ранее, ряд диалектных лексем указывает на самые южные говоры южнокарельской группы собственно карельского наречия. Согласно материалам Сопоставительно-ономасиологического словаря, это мяндусельгские и южные паданские говоры, содержащие в себе некоторые следы очевидного ливви-ковского влияния.

Заключение

Анализ «олонецких» и «корельских» материалов словаря Палласа в сравнении с современной диалектной системой карельского языка позволил определить примерную географическую локализацию говоров, послуживших для них основой.

В случае с «олонецким» материалом речь, несомненно, идет о ливвиковском наречии карельского языка, отличающемся отсутствием большого числа ярких диалектных маркеров. Однако на основании выявленных особенностей данные «олонецкого» словника можно отнести к юговосточным говорам ливвиковского наречия, на которых говорят (и говорили) карелы, проживающие в окрестностях Олонца.

Анализ «корельских» материалов четко указывает, с одной стороны, на их собственно карельское происхождение, а с другой – на разнодиалектный характер источников. Собственно карельскому наречию свойственно наличие большого числа диалектных маркеров, на основе которых его говоры подразделяются на несколько крупных групп: севернокарельские диалекты, южнокарельские диалекты, диалекты Центральной России. В материалах словаря были зафиксированы те или иные диалектные особенности, идентифицирующие каждую из них. Учитывая количество пересечений по комплексу выявленных диалектных маркеров с данными современных собственно карельских говоров, можно сделать вывод, что «корель-ские» материалы обнаруживают наибольшее число совпадений:

-

1) с юго-восточными говорами севернокарельской группы собственно карельского наречия и северо-восточными говорами его южнокарельской группы (тунгудско-кемский ареал);

Формирование карельских наречий – долгий и сложный процесс, связанный с переселением карелов, носителей древнекарельского языка, в XVI–XVII вв. из северо-западного Приладожья в регионы современной Карелии и Центральной России. На Олонецком перешейке – исторической вепсской территории – в результате интенсивных контактов между близкородственными языками сложились ливвиковское и людиковское наречия карельского языка. В то же время в Средней, Северной Карелии, как и на тверских и новгородских землях, язык переселенцев не подвергся подобному влиянию, послужив основой для диалектов собственно карельского наречия.

-

2) юго-восточными говорами южнокарельской группы собственно карельского наречия (паданско-мяндусельгский ареал);

-

3) говорами карельского языка Центральной России, при этом по ряду признаков материалы словаря обнаруживают близость то с современными весьегонски-ми, то с толмачевскими, то с держански-ми, то с тихвинскими говорами.

Возможность использования в качестве основных трех источников (а их могло быть и больше) подтверждается и большим количеством понятий, представленных в «корельской» части словаря тремя (40 понятий) и даже четырьмя-пятью (3 понятия) соответствиями. Важно отметить, что в части случаев речь идет не о синонимах, не о диалектной лексике, а о фонетических вариантах одной лексемы, например: Храменежь , Гуо менешь , Гондесь ʽутроʼ, Муа , Мыа , Ма ʽземляʼ, Эль , Iелля , Iялля ʽпреждеʼ, или о вариантах передачи на письме одного и того же слова, например: Евло , Iюˆла , Еïол е ʽнетʼ.

Исходя из выделенных ареалов допустимо предположить, что П. С. Палласом были получены данные из трех уездов

(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Олонецкого наместничества: Олонецкого, Кемского и Повенецкого. Очевидно, что языковые материалы были собраны в непосредственной близости к уездным центрам. Более точно определить географическую локализацию говоров карельского языка Центральной России на настоящий момент не представляется возможным, поскольку в языке памятника нашли отражение черты, свойственные разным диалектам, выделяемым языковедами в указанном регионе. В связи с этим требуется дополнительная работа по изучению истории расселения карелов, сопровождавшегося разнонаправленными перемещениями населения, а также притоком карельского населения с территории современной Карелии.

Важно отметить, что процесс уточнения диалектного ареала усложняется двумя моментами. Во-первых, определенные трудности может вызвать не всегда довольно качественно отраженные средствами русской графики особенности карельской диалектной системы. Речь идет, например, о явном наличии у собирателей сложностей в передаче специфических карельских гласных фонем ä , ö , y или о передаче дифтонгов / долгих гласных (* aa , * ää ) [12].

Во-вторых, за прошедший период (более 200 лет) границы диалектных ареалов могли сместиться, а сами диалекты – приобрести новые дифференцирующие черты. Однако лингвистический анализ чуть более молодых памятников карельской письменности – переводов Евангелий от Матфея и Марка на тверской толмачевский диалект (годы создания – 1817, 1820) – и их сравнение с современными толмачевскими говорами продемонстри- ровали лишь незначительные отличия, особенно в фонетической системе [19, 20–24]. Это дает надежду на то, что в результате настоящего исследования удалось верно определить диалектную основу языкового материала словаря Палласа. Пролить свет на историю создания его разнодиалектной «корельской» части сможет привлечение архивных материалов рукописей отдельных словников словаря.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вдл. – видлицкий говор вкн. – вокнаволокский говор влд. – валдайский говор влз. – ведлозерский говор всг. – весьегонский говор вчт. – вычетайбольский говор држ. – держанский говор ДЦР – диалекты Центральной России кнд. – кондушский говор кнт. – контоккский говор кст. – кестеньгский говор ктк. – коткозерский говор ливв. – ливвиковское наречие мдс. – мяндусельгский говор нкл. – неккульский говор олг. – оулангский говор ост. – остальные диалекты пдж. – подужемский говор пдн. – паданский говор пнз. – панозерский говор прз. – поросозерский говор рбл. – ребольский говор ргз. – ругозерский говор рпш. – рыпушкальский говор с. к. – собственно карельское наречие СКД – севернокарельские диалекты смз. – сямозерский говор тлз. – тулмозерский говор тлм. – толмачевский говор тнг. – тунгудский говор тхв. – тихвинский говор ухт. – ухтинский говор ЮКД – южнокарельские диалекты

Поступила 10.09.2023; одобрена 28.09.2023; принята 28.12.2023.

Список литературы Определение диалектной специфики карельских материалов словаря П. С. Палласа

- Бубрих Д. В., Беляков А. А., Пунжина А. В. Диалектологический атлас карельского языка / ред. Л. Сарвас. Хельсинки: Suomalais-Ugrilamen Seura, 1997. 10+209 с.

- Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 294 с.

- Зайцева Н. Г. Очерки вепсской диалектологии: (лингвогеографический аспект). Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2016. 394 с.

- Макаров Г. Н. Карельская рукопись полуторавековой давности // Вопросы финно-угорского языкознания: сб. ст. Вып. 2. Грамматика и лексикология. Л., 1964. С. 176-185.

- Мещерский Н. А. Русско-карельские словарные записи XVII - начала XVIII в. // Труды Карельского филиала Академии наук СССР. 1960. Вып. 23. С. 16-32.

- Муллонен И. И., Панченко О. В. Первый карельско-русский словарь и его автор афонский архимандрит Феофан. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. 116 с.

- Нагурная С. В. Карельская письменность // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 65-77.

- Новак И. П. Богослужебный текст как источник исследования диалектной специфики карельского языка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 7. C. 90-95.

- Новак И. П. Становление альтернационной системы согласных карельской диалектной речи. Петрозаводск: Ин-т языка, литературы и истории Карельского науч. центра РАН, 2014. 220 с.

- Новак И. П. Тверские диалекты карельского языка: Фонетика. Фонология. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2016. 226 с.

- Новак И. П., Нагурная С. В. Определение диалектной принадлежности карельского языкового материала «Проводника и переводчика по отдаленнейшим окраинам России» А. В. Старчевского // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 1. С. 20-32. DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.01.20-32.

- Новак И. П., Нагурная С. В. Лингвистический анализ карельского языкового материала словаря П. С. Палла-са // Финно-угорский мир. 2023. Т. 15, № 3. С. 287-300. DOI: 10.15507/20762577.015.2023.03.287-300.

- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин Л. Карельский язык в грамматиках. Сравнительное исследование фонетической и морфологической систем. Петрозаводск: Ин-т яз., лит. и истории КарНЦ РАН, 2019. 479 с.

- Норманская Ю. В. Коми-язьвинский -диалект коми-пермяцкого или отдельный язык? // Ежегодник финно-угорских исследований. 2020. № Т. 14, вып. 4. С. 628-641. DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-628641.

- Норманская Ю. В., Кошелюк Н. А. Неопубликованный мансийский словарь П. С. Палласа - ранее неизвестный мансийский диалект? // Урало-алтайские исследования. 2020. № 1. С. 92-100. DOI: 10.37892/2500-2902-2020-36-1-92-100.

- Родионова А. П. О первом печатном словаре на людиковском наречии карельского языка // Ежегодник финно-угорских исследований. 2021. Т. 15, № 1. С. 6-15. DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-6-15.

- Рягоев В. Д. Начин перевода Евангелия от Матфея на «олонецкое наречие» карельского языка // Прибалтийско-финское языкознание: сб. ст., посвящ. 80-летию Г. М. Кер-та. Петрозаводск, 2003. С. 170-177.

- Савельева Н., Муллонен И., Федюнева Г. Карело-русский и коми-зырянско-рус-ский словари-разговорники в рукописном сборнике 1668 года // Lingüistica Uralica. 2021. Т. 57, № 4. С. 250-276. DOI: 10.3176/ lu.2021.4.02.

- Тверские переводные памятники карельской письменности начала XIX в. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 295 с.

- Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen nakókulmasta // Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Helsinki, 1998. S. 352-382.

- Palmeos P. Karjala valdai murrak. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1962. 226 lehel. (Emakeele Seltsi toimetised; 5).

- Turaren A. Lyydilaismurteiden aannehistoria. I. Konsonantit. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1946. 338 s. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia; 89).

- Virtaranta P. Die Dialekte des Karelischen // Советское финно-угроведение. 1972. № 8. С. 7-27.

- Zaikov P. M. Karjalan kielen murteet = Диалектология карельского языка: в 3 ч. Petroskoi: Изд-во ПетрГУ, 2017. Ч. 1. URL: https://elibrary.karelia.ru/book. shtml?id=28659#t20c (дата обращения: 13.05.2022).