Определение границ памятника и разведочные шурфы на городище Красный Восток в бассейне реки Кума

Автор: Субботин Андрей Викторович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры

Статья в выпуске: 2 (22), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты инструментальной съемки и шурфовки на раннесредневековом городище, выявленном в начале 1970-х гг. Х. Х. Биджиевым. Городище и связанное с ним селище занимают высокое мысовое плато над каньоном левого берега р. Кумы в Карачаево-Черкесии. Площадь укрепленного городища - 4 га, селища - немногим меньше. С трех сторон городище абсолютно неприступно, с четвертой, западной, надежно защищено высоким валом и глубоким рвом. На городище и селище зафиксирован ряд западин, которые, скорее всего, являются заросшими остатками построек. Содержимое шести шурфов - каменные развалы фундаментов (?) строений и фрагменты сосудов. Керамика может быть датирована VII-X вв. н. э. Памятник являлся одним из звеньев в цепи достаточно известных (несколько десятков) укрепленных крепостей данного времени в предгорьях и горах Северного Кавказа. Строительство сети сложных оборонительных сооружений свидетельствует о высокой строительной культуре и социальной дифференциации общества в это время.

Карачаево-черкесская республика, городище красный восток, мысовое городище и селище, разведка, инструментальная съемка, шурфовка, керамика, раннее средневековье, план памятника, фундаменты, вал и ров

Короткий адрес: https://sciup.org/170174873

IDR: 170174873 | УДК: 929:76.03/.09(470.620+470.23-25) | DOI: 10.36343/SB.2020.22.2.007

Текст научной статьи Определение границ памятника и разведочные шурфы на городище Красный Восток в бассейне реки Кума

В июне 2019 г. экспедицией Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) произведено обследование в урочище Лафишевском неподалеку от аула Красновосточного Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

В процессе выполнения работ была обследована территория городища Красный Восток, открытого в начале 1970-х гг. Х. Х. Бид-жиевым [2, с. 116], но не

Рис. 1. Городище Красный Восток. Аэрофотоснимок с юга

находящегося в Едином государственном реестре памятников истории и культуры и не стоящего в списке выявленных памятников археологии.

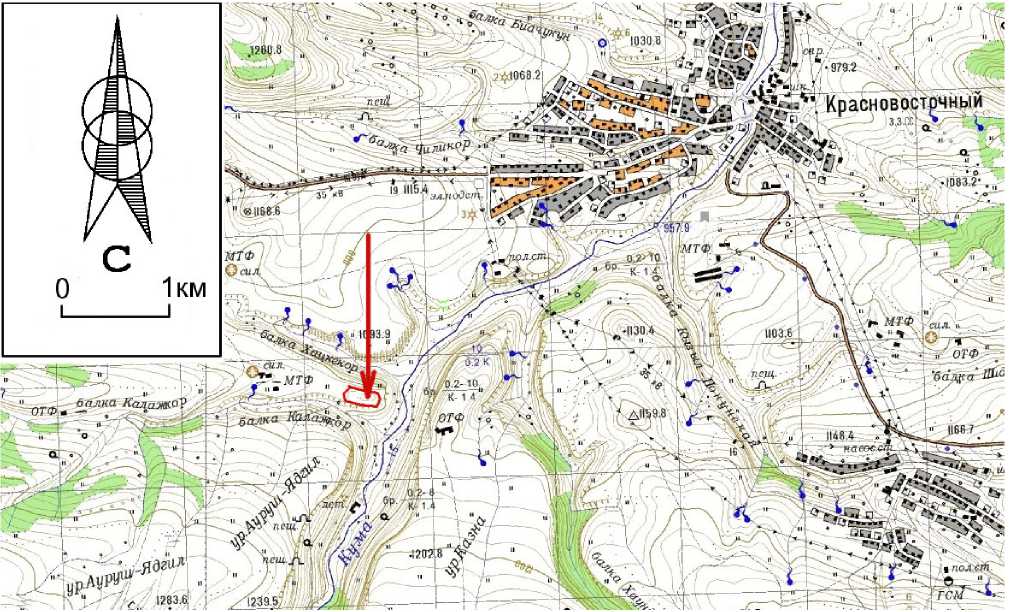

Исследованная территория представляет собой высокое мысовое, немного уплощенно-сферическое в сечении (по верхнему абрису), плато над каньоном левого берега р. Кумы (Рис. 1). Объект исследования находится в 2,4 км к юго-западу от южной окраины а. Красновосточного. Это плато вытянуто по линии запад-восток и ограничено с южной стороны длинной и глубокой балкой Калажкор, а с северной стороны — еще более протяженной балкой Хацкекор (Рис. 2). Соответственно, южный и северный склоны восточной части обследуемого участка очень крутые, а восточный край участка (и в целом вся восточная часть мыса) вообще обрывается к р. Куме скальным обрывом. К западу эта площадь имеет несколько более плавное (от его самой высокой точки) понижение. В нижней части этого понижения находится самое узкое (с юга на север) место всего участка. Его протяженность — всего около 80 м. Именно здесь находится высокий вал (высотой до 6–7 м) в напольном западном его склоне и за ним — ров глубиной 1–2 м. Ныне вал и ров сильно заросли высокой травой и мелким кустарником. В южной части вала, с напольной стороны, зафиксировано небольшое по площади обнажение каменной кладки из крупных блоков известняка, сложенных в стенку без скрепляющего раствора. В западном направлении территория плато имеет несколько более ровный рельеф в своей центральной части, однако южный и северный её борта тоже достаточно круто обрываются вниз к ложам названных выше балок. Территория обследования на самом западном краю плато была ограничена руслом пересохшего ныне и заиленного водотока, бывшего в прошлом родником. Еще западнее, за водотоком, начинается уже современный антропогенный ландшафт — отвалы силосных ям и траншей разрушенной в наши дни МТФ, бульдозерные перекопы земли и пр.

Визуальный осмотр территории обследования с достаточной убедительностью доказывает, что в данном месте находилось укрепленное городище с неприступными восточным, северным и южным рубежами и мощным оборонительным валом со рвом на западном узком перешейке, за которым с западной стороны находилось связанное с городищем селище.

В ходе работ было заложено шесть разведывательных шурфов с целью выявления культурного слоя на территории обследования. В результате работ на обследованном участке в заполнении шурфов обнаружен

Рис. 2. Городище Красный Восток. Местоположение памятника на карте

культурный слой, развалины каменных фундаментов из крупных и средних по размеру обломков известняка, кости животных, более 200 фрагментов керамики.

Автор открытия отмечает, что городище Красный Восток «расположено в четырех километрах к западу от аула Красновосточный, в естественно укрепленном месте, в ущелье р. Кумы… на мысу и занимало площадь 4 га. С напольной стороны оно укреплено каменной стеной. Вдоль стены с внутренней стороны — остатки каменных построек. Ворота находились на юго-западном конце мыса.

С восточной стороны городища к нему примыкает селище. Керамика, собранная на городище, относится к VII–X вв. Городище располагается на месте селища позднекобанской эпохи» [1, с. 140–141].

Следует, однако, отметить, что:

-

1. Х. Х. Биджиев [2, с. 116], а следом за ним и Е. П. Алексеева [1, с. 140–141] ошибочно указали расположение селища к востоку от городища, что невозможно, так как восточный край городища обрывается в узкий и затапливаемый сезонными паводками каньон р. Кумы под городищем. На самом деле селище распо-

- лагается с западной стороны от городища на достаточно удобной для этого площадке и невдалеке от почти высохшего к настоящему времени родника.

-

2. План городища, приведенный Х. Х. Биджиевым в его упомянутой выше книге [2, рис. 52–5], неверен по ориентировке, по масштабу, локации оформляющих городище с севера и юга глубоких балок, их названию, а также по ряду других характеристик.

-

3. Ворота в городище, вероятнее всего, находились не на южном конце вала (по Бид-жиеву), где не обнаружено ни одного свидетельства наличия входа, а с северной стороны вала, в месте где зафиксировано его некоторое понижение и где в настоящее время промята колея для въезда на территорию городища.

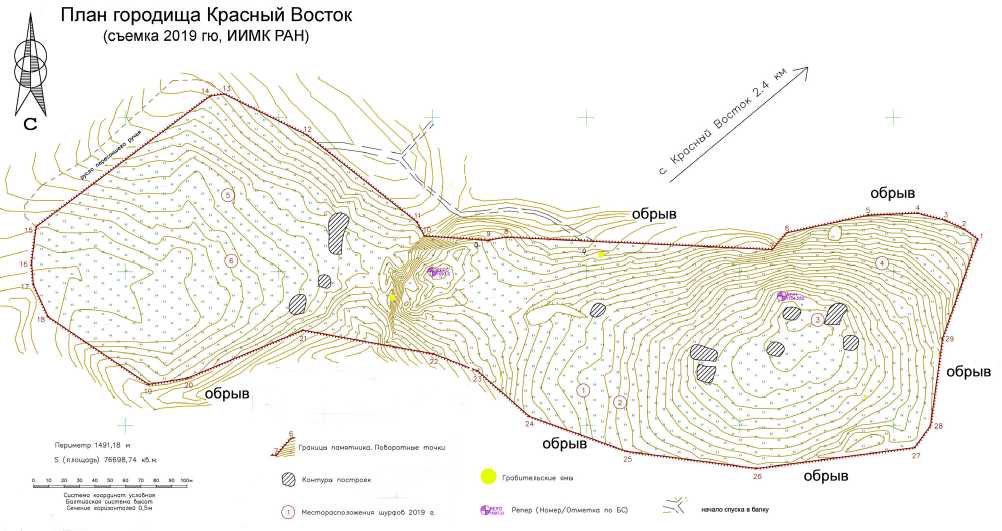

В процессе работ минувшего сезона была осуществлена инструментальная съемка всей территории памятника на площади около 8 га.

В результате определилось, что памятник состоит из двух частей — самого городища с валом и рвом (восточная часть) и селища с границей по правому борту пересыхающего родника, проходящей в крайней западной части территории обследования.

Рис. 3. Городище Красный Восток. Инструментальный план (съемка 2019 г., ИИМК РАН)

Городище (Рис. 3) вытянуто в длину по линии запад-восток на 380 м, а в ширину имеет протяженность в самой широкой части, ближе к восточному краю, — 180 м. Самая узкая часть — на западном краю городища, где зафиксированы высокий вал и ров. Превышение самой высокой части городища над уровнем его краев — до 13 м. Следов каких-либо каменных конструкций на густо заросшей травой дневной поверхности не обнаружено.

На территории самого городища выявлено несколько широких воронкообразных неглубоких западин подквадратной, подпрямоугольной или овальной формы с хорошо заметным валиком по контуру. Таких западин, размерами в сечении от 8 до 15 м, не менее семи. Вероятнее всего, эти западины являются полностью заросшими остатками фундаментов каких-то турлучных (?) построек в центральной части городища. Никаких каменных стен по периметру памятника не найдено, хотя автор открытия писал, что на территории поселения с внутренней стороны стены прослеживались остатки построек различных размеров, сооруженных из камней. Возможно, в год открытия памятника какие-то постройки еще сохранялись, но к моменту настоящего обследования они были разобраны местными жителями на хозяйственное строительство в ауле.

Не столь рельефная западная часть обследуемой территории, представляющая собой селище, занимает чуть меньшую площадь, чем городище. Размеры селища с запада на восток — 220 м, а с юга на север — 200 м. Площадка относительно ровная, лишь в восточной половине этой территории, то есть ближе к валу и рву, также выявлено три пологих воронкообразных западины с валиками по контуру. Скорее всего, это тоже остатки абсолютно заросших фундаментов каких-то построек. Площадь их в сечении — от 8 до 20 м.

Сам вал и ров имели явно оборонительное значение. Судя по остаткам каменной кладки, сохранившейся не заросшей лишь в одном месте вала, на своем южном напольном краю он представлял собой стену, сложенную из крупных песчаниковых блоков всухую.

В процессе инструментальной съемки памятника были обнаружены следы спуска с городища по северному борту мыса к дну балки Хацкекор. Этот спуск представляет собой ныне сильно заросшую широкую тропу, спускающуюся серпантином по склону, причем в самом своем начале на данную тропу можно было выйти как с территории городища, так и с территории селища. Сейчас эта тропа прослежена лишь на верхней половине пути к дну балки, а ниже она теряется, видимо, из-за разрушивших её осыпей крутого склона. Следует отметить, что путь к воротам по северной балке зафиксировал еще автор открытия памятника, который отмечал, что она шла параллельно оборонительной стене.

По условиям договора планировалась закладка четырех шурфов на самом городище. Однако в связи с обнаружением западин и подъемного керамического материала не только на территории самого городища, но и к западу от него, за валом, было принято решение о закладке дополнительно еще двух шурфов на данной территории — с целью выявления свидетельств существования здесь селища.

В результате оказалось, что во всех шурфах присутствуют находки — керамика, кости животных. Кроме того, в пяти шурфах наличествуют остатки разрушенных каменных конструкций.

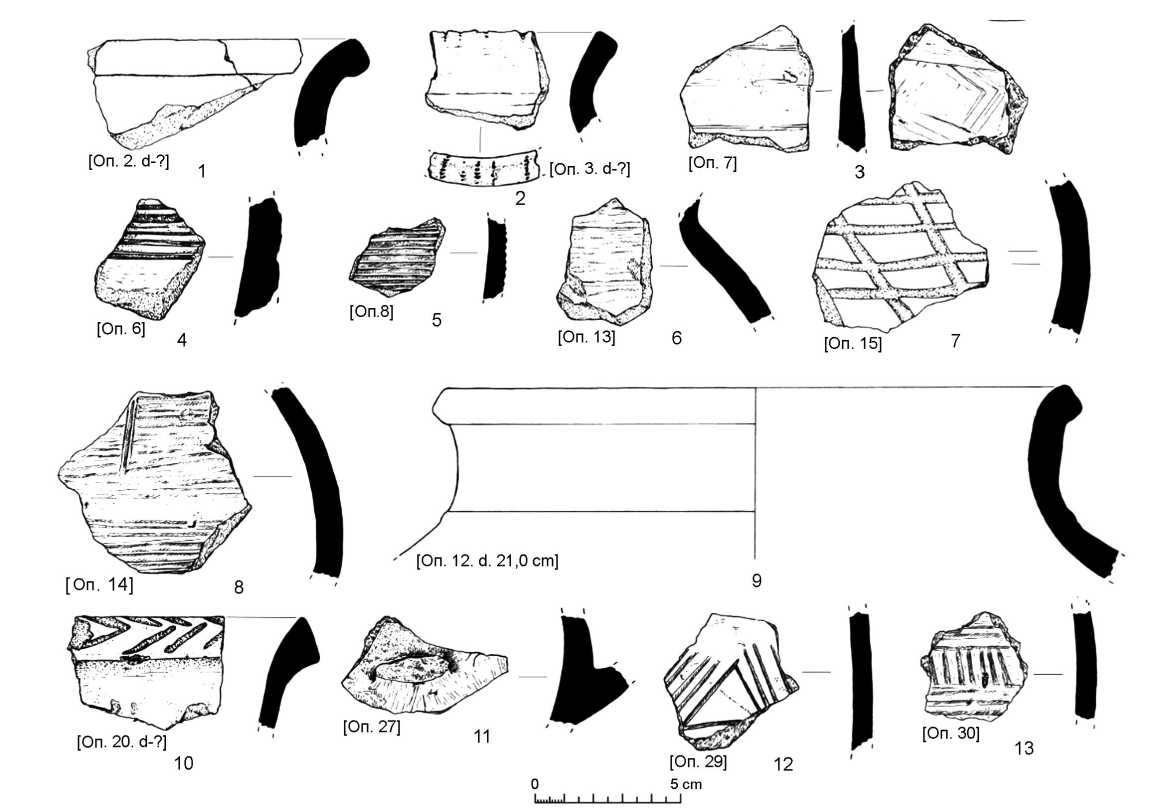

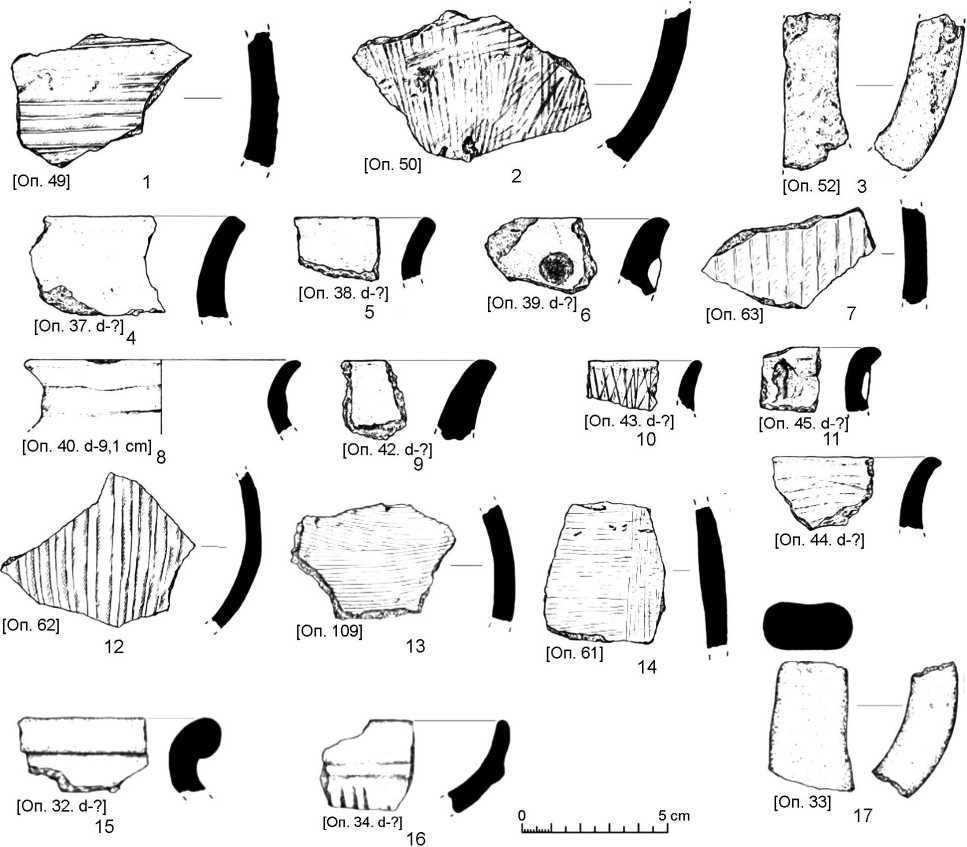

Коллекция керамики (Рис. 4, 5) состоит из некрупных фрагментов стенок гончарных (?) сосудов или сосудов, правленых на круге; есть несколько мелких фрагментов стенок лепных сосудов. Венчики представлены в количестве 20 экземпляров, в основном мелких, что не позволяет определить ни форму сосуда, ни (в ряде случаев) диаметр. Керамика разнообразна по цвету глины, плотности теста, обжигу, примесям; есть ангобированная, чернолощеная, фрагменты стенок с гребенчатым линейным орнаментом, венчик с зубчатым штампом, фрагменты стенок с расчесами, с нагаром и без. Примеси — дресва, мелко- и крупнозернистый кварц (известняк или толченая ракушка). Но большую часть керамики объединяет такая примесь, как мелкозернистая слюда. По своему характеру, тесту и формам венчиков керамика может быть датирована последней третью I тыс. н. э., что не противоречит мнению автора открытия памятника по данному вопросу, в соответствии с которым это VII–X вв. н. э.

Рис. 4. Городище Красный Восток. Венчики и орнаментированные стенки сосудов из шурфов 1-3.

Рис. 5. Городище Красный Восток. Венчики и орнаментированные стенки сосудов из шурфов 4-6.

Х. Х. Биджиев, авторитетный исследователь фортификационных сооружений Северного Кавказа и, в частности, Карачаево-Черкесии, «с определенной оговоркой» разделяющий средневековые поселения на территории Республики на четыре большие группы, относит данный памятник к первому типу третьей группы. Это двухчастные поселения, которые состоят из укрепленного городища без цитадели и селища. Помимо Красновосточного к данной группе принадлежат также Байтал-Чапханское, Красногорское и ряд аналогичных памятников. Памятники третьей и четвертой групп, по мнению Х. Х. Биджиева, можно также суммарно датировать VII–XII вв. н. э.

Городище и замки-крепости, как правило, имеют двух- и трехчастное деление, которое четко разграничивает различные слои населения по их социальному составу. Для поселений третьей и четвертой группы весьма характерна также сложная система оборонительных сооружений, свидетельствующая о высокой строительной культуре и социальной дифференциации общества.

Другими авторами фиксируется целая сеть этих городищ [3, с. 144–146] [1, с. 140] которые возникают в конце VI или на рубеже VI–VII вв.

По данным Ковалевской известно более 130 подобного рода каменных городищ, расположенных порой группами в предгорьях и горных районах — поселения с оборонительными стенами из камня. Через каждые 2–3 км на оконечности мыса, господствовавшего над рекой (высота их над уровнем реки колеблется от 10 до 50 м), сооружалась такая небольшая крепость. Иногда на относительно малом пространстве создавалось целое гнездо крепостей. Например, у Медового водопа- да, близ Кисловодска, насчитано двенадцать подобных памятников, на территории Малокарачаевского конного завода расположено пять таких крепостей. Крепостные стены, башни, жилые и хозяйственные здания были сложены насухо из крупных блоков серого известняка, который ломали на нижнем скальном уступе того же мыса, превращая его тем самым в неприступную цитадель.

Как правило, рассматриваемые поселения располагались на труднодоступных мысах, отрогах, защищенных с трех сторон глубокими ущельями, которые соединялись с основным массивом гор через узкую полосу, или занимали плоскую вершину плато — останец с крутыми склонами. Поэтому древние строители крепостных сооружений укрепляли памятник только с напольной стороны.

Все это в полном объеме фиксируется в результате проведенных исследований 2019 года на городище Красный Восток.

Monument Boundary Definition and Exploration Pits at the Krasnyy Vostok Site in the River Kuma Basin

Список литературы Определение границ памятника и разведочные шурфы на городище Красный Восток в бассейне реки Кума

- Алексеева Е. П. Археологические памятники Карачаево-Черкесии М.: Наука - Восточная литература, 1992. С. 140-141.

- Биджиев X. X. Хумаринское городище. Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ставропольского кн. изд-ва, 1983. С.116-123.

- Ковалевская В. Б. Кавказ и аланы. Века и народы. М.: Наука, 1984. С. 144-146.