Определение эвтектических температур вторичного сырья мясной промышленности

Автор: Федоров Д.Е., Расщепкина Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию эвтектических температур свиной крови, плазмы и эритроцитной массы. В ходе экспериментов установлена эвтектическая зона и температура полного замораживания для каждого объекта исследования. Приведены графики зависимости электрического сопротивления образцов от температуры замораживания и оттаивания.

Эвтектическая температура, кровь, плазма, эритроциты, электрическое сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/14082177

IDR: 14082177 | УДК: 637.66:664.9.047

Текст научной статьи Определение эвтектических температур вторичного сырья мясной промышленности

Рациональная переработка вторичного сырья мясной промышленности является одной из существенных проблем в настоящее время. Среди продуктов данной категории по биологической ценности и спектру применения больше всего выделяется кровь убойных животных. Высокое содержание в ней белков, близкое к содержанию такового в мясе, является причиной широкого применения крови в пищевой промышленности при производстве различного рода колбасных изделий и в фармацевтической промышленности [1, 3, 4].

Спектр лекарственных препаратов на основе крови животных включает широкую номенклатуру и не прекращает расширяться до сих пор. К подобным препаратам стоит отнести такие как гематоген (в сухом и жидком виде), гемостимулин, фибринные пленки, а также различного рода препараты для парентерального питания [2].

В таблице 1 приведено содержание белковых фракций крови различных видов убойных животных [1]. Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшей белковой ценностью характеризуется свиная кровь.

Таблица 1

Содержание белковых фракций крови убойных животных, %

|

Белки |

Крупный рогатый скот |

Мелкий рогатый скот |

Свиньи |

|

Альбумины |

3,6 |

3,8 |

4,4 |

|

Глобулины |

2,9 |

3,0 |

3,0 |

|

Фибриноген |

0,6 |

0,5 |

0,7 |

|

Гемоглобин |

10,3 |

9,3 |

14,2 |

Технологическая цепочка переработки крови на медицинские и пищевые цели нередко включает в себя такой этап, как сублимационная сушка, которая в большинстве случаев начинается с предварительного замораживания продукта. При этом важную роль играет температура заморозки, которая должна быть выбрана с учетом эвтектических температур [5].

Эвтектическая температура представляет собой наибольшую температуру, при которой наблюдается кристаллизация раствора. Жидкость в продукте и образующаяся в процессе замораживания твердая фаза при этом находятся в равновесии. Кровь представляет собой жидкий биоматериал, содержащий в себе органические и минеральные вещества, поэтому для нее характерно наличие эвтектической температурной зоны, которая может составлять до 10 градусов и более.

Таким образом, целью настоящей работы является определение эвтектических температур свиной крови и ее компонентов – плазмы и эритроцитной массы.

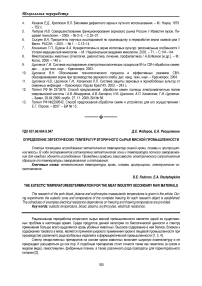

Объектами исследования служили свиная кровь, стабилизированная фосфатом натрия, плазма и форменные элементы (эритроциты), полученные методом центрифугирования на установке марки СМ-50. Для установления эвтектических температур был реализован метод параллельного измерения температуры и удельного сопротивления вещества при замораживании–оттаивании. Электрическое сопротивление является наиболее точной характеристикой состояния замороженного вещества. Общая схема проведения экспериментов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема проведения экспериментов: 1 – емкость с исследуемым образцом; 2 – электроды; 3 – термопара; 4 – мультиметр; 5 – измеритель температуры

Опытный образец помещается в емкость 1, в которую погружены электроды 2, параллельно расположенные друга против друга на расстоянии 2 мм, а также термопара 3 с диапазоном измеряемых температур -190...+200ОС. Определение сопротивления образца осуществлялось с помощью цифрового мультиметра 4-Fluke 15B, регистрация температуры производилась восьмиканальным измерителем температур ОВЕН ТРМ 138. Замораживание образцов осуществлялось в низкотемпературном двухкаскадном холодильнике для хранения препаратов крови и биоматериалов КНХ-10-70-1, температура заморозки которого составляла минус 65 ОС.

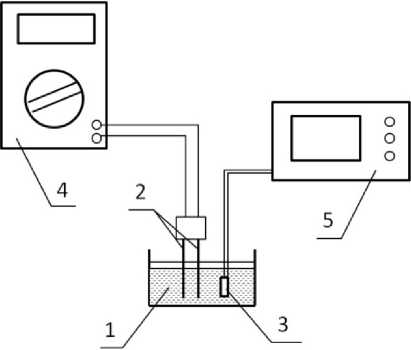

По полученным данным строились графики изменения сопротивления в зависимости от температуры заморозки, на основе которых были определены верхние (t в.э. ) и нижние (t н.э. ) границы, соответствующие эвтектической зоне, а также температура полного замораживания (t п.з. ).

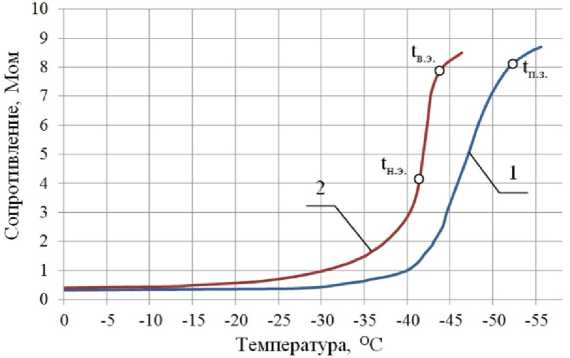

На рисунке 2 представлены графики изменения сопротивления крови в зависимости от температуры при замораживании и оттаивании.

Рис. 2. Зависимость сопротивления крови от температуры:

1 – при замораживании; 2 – при оттаивании

При замораживании до температуры минус 25ОС сопротивление крови практически не менялось и составляло 0,38–0,41 Мом. Дальнейшее понижение температуры образца сопровождалось повышением скорости роста сопротивления. После температуры в минус 40ОС наблюдается практически линейная зависимость между сопротивлением и температурой. Точка перегиба кривой t п.з. соответствует температуре полного замораживания, составившей минус 49,3±0,5 ОС. При указанной температуре происходит вымораживание всей влаги, содержащейся в крови.

Кривая оттаивания на графике имеет характер петли гистерезиса; точки перегиба, соответствующие верхней и нижней границе эвтектической зоны, составили соответственно минус 40,2±0,5 ОС и минус 36,3±0,5 ОС. При дальнейшем оттаивании сопротивление крови стремится к исходному значению на момент начала опыта.

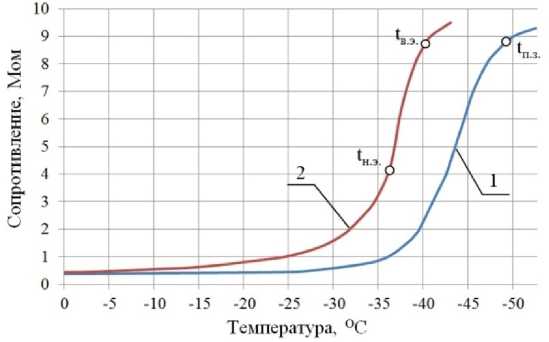

Графики определения эвтектических температур плазмы крови приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость сопротивления плазмы крови от температуры:

1 – при замораживании; 2 – при оттаивании

При температуре в 0ОС электрическое сопротивление образца плазмы крови составило 0,4 Мом. Так же, как и в предыдущих опытах, на температурном отрезке от 0 до минус 25ОС сопротивление образца практически не менялось, дальнейшее понижение температуры сопровождалось повышением скорости роста сопротивления. Температура полного замораживания плазмы крови составила минус 46,0±0,5ОС, при этом сопротивление образца составило 10,2 Мом, что на 1,4 Мом выше, чем для цельной крови. Температуры верхней и нижней границы эвтектической зоны плазмы крови были равны соответственно минус 32,7±0,5ОС и минус 36,2±0,5 ОС, что на 3,6–4 градуса больше, чем у цельной крови.

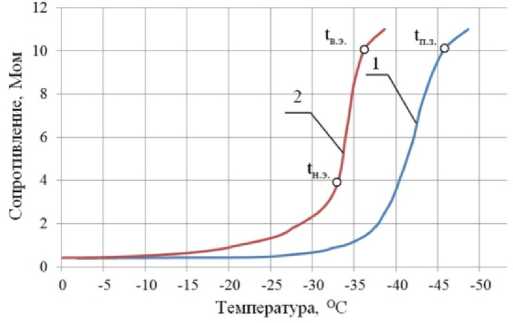

На рисунке 4 представлены графики определения эвтектических температур эритроцитной массы.

Рис. 4. Зависимость сопротивления эритроцитной массы от температуры: 1 – при замораживании; 2 – при оттаивании

В опытах с эритроцитной массой наблюдался схожий характер кривых, однако в данном случае увеличение сопротивления образца происходило при температуре ниже минус 30ОС. Эритроцитная масса характеризовалась наименьшей температурой полного замораживания, которая составила минус 52,3±0,5 ОС, при этом сопротивление образца было равно 8,1 Мом. Кривая размораживания оказалась более крутой, чем таковая при замораживании. Зона кристаллизации эритроцитной массы лежала в пределах минус (43,8 – 41,4)±0,5 ОС. Установленные значения эвтектических температур объектов исследований приведены в таблице 2.

Результаты определения эвтектических температур объектов исследования

Таблица 2

|

Показатель |

Цельная кровь |

Плазма |

Эритроцитная масса |

|

t н.э. |

минус 36,3±0,5 |

минус 32,7±0,5 |

минус 41,4±0,5 |

|

t в.э. |

минус 40,2±0,5 |

минус 36,2±0,5 |

минус 43,8±0,5 |

|

t п.з. |

минус 49,3±0,5 |

минус 46,0±0,5 |

минус 52,3±0,5 |

Таким образом, в результате проведенных исследований для крови, плазмы и эритроцитной массы была установлена эвтектическая зона, которая лежит в пределах минус (32,7 – 43,8)±0,5ОС, а также температура полного замораживания, составившая минус (46,0 – 52,3)±0,5ОС. Обнаружено, что большая концентрация эритроцитной массы обуславливает более низкие значения эвтектических температур и большую электропроводность. В заключение стоит отметить существенность определения значений эвтектических температур лабильных материалов, поступающих на сублимационную сушку, поскольку это позволяет достичь наибольшей эффективности предварительной заморозки при наименьших энергозатратах.