Определение острой и хронической токсичности холинолитика Р-1 на гидробионтах

Автор: Асланов Р.М., Макаева А.Р., Макаева В.И., Альмитова Л.И.

Статья в выпуске: 4 т.244, 2020 года.

Бесплатный доступ

Фосфорорганические пестициды, являясь высоко эффективными, опасны для животных, человека и окружающей среды. 80 % тяжелых отравлений относятся к случаям отравления фосфорорганическими пестицидами. В этой связи разработка средств лечения животных от отравлений фосфорорганическими пестицидами остается актуальной задачей ветеринарной фармакологии и токсикологии. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, целью которых было изучение параметров острой и хронической токсичности нового холинолитика Р-1, синтезированного в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Опыты проведены на прудовиках и рыбах гуппи. Для этого животных содержали в растворах холи-нолитика. Оценивали выживаемость, поведение, массу особей. По результатам экспериментов установлено, что острая токсичность холинолитика для прудовиков составляет 150,95±24,77 мг/дм3, для рыб - 200,00±18,5 мг/дм3.

Фосфорорганические пестициды, холинолитик, токсичность, гидробионты, отравления

Короткий адрес: https://sciup.org/142226066

IDR: 142226066 | УДК: 619:615.9:599.323.4 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-244-4-20-26

Текст научной статьи Определение острой и хронической токсичности холинолитика Р-1 на гидробионтах

Экологическая обстановка и невыполнение санитарно-гигиенических требований являются причинами высокой заболеваемости и падежа животных. По данным Всемирной организации здравоохранения, существенная часть токсических экологических факторов принадлежит пестицидам. Среди них одну из доминирующих позиций занимают фосфорорганические пестициды (ФОП).

Фосфорорганические пестициды, являясь высоко эффективными препаратами, опасны для животных, человека и окружающей среды и поэтому с ними необходимо особо осторожное обращение. Анализ применения пестицидов за 20 лет показал, что 80 % тяжелых отравлений, которым сопутствуют нарушения жизненно важных функций и требуется интенсивная терапия, относятся к случаям отравления ФОП (65 %), включая 15 % случаев, когда пестицид не удавалось идентифицировать.

Отравления животных могут возникать в следующих случаях: при сокращении установленного срока ожидания при выпасе животных на пастбище вскоре после его обработки инсектицидами, при водопое животных из открытых водоемов, загрязненных фосфорорганическими пестицидами во время промывания емкостей и аппаратуры для опрыскивания растений, а также при несоблюдении правил хранения и транспортировки пестицидов.

Как известно, при воздействии пестицидов фосфорорганического ряда образуются крепкие ковалентные связи с одним из двух активных центров ацетилхо-линэстеразы, выполняющим гидролизующую функцию, что приводит к блокированию фермента. Этим и объясняется замедленный гидролиз вышеуказанных химических связей и ингибирование ацетилхо-линэстеразы [8]. Результатом этого процесса является большая концентрация ацетилхолина между мембранами синапса. Вследствие чего, возникают гипервозбудимость нервной системы, судороги и прочие проявления подобных интоксикаций.

Таким образом, разработка лечебных зоопрепаратов от фосфорорганических отравлений по-прежнему является насущным направлением в деятельности ветеринаров-фармакологов и токсикологов. [3, 4, 10]

В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» был синтезирован новый отечественный технологичный эффективный холинолитик (условное обозначение Р-1). Однако, для его практического применения необходимо изучить его свойства (токсичные и другие).

Традиционным способом оценки токсичности веществ является использование теплокровных животных.

Однако гуманное отношение к подопытным животным становится сегодня осуществимым, так как имеются достаточные возможности, как к сведению количества экспериментальных животных к минимуму, так и к их замене [1, 2, 13]. Это можно реализовать на практике за счет широкого внедрения альтернативных био- логических моделей, высокочувствительных к обнаружению малых количеств тестируемых веществ, влияние которых на организм животных может проявляться по истечении определенного времени [9].

В настоящее время в токсикологии все большее значение приобретают эксперименты с различными иерархическими уровнями организации жизни: клеточные культуры, отдельные органы, ткани (срезы кожных покровов, роговой оболочки глаза и прочее), изолированные клетки, специальные динамичные клетки (например, бычьи мужские половые), бактерии, другие моноклеточные формы, простейшие виды некоторых членистоногих, и других пресноводных организмов [1, 5, 7, 12].

В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось - определение острой и хронической токсичности холи- нолитика на альтернативных моделях -прудовиках и рыбах.

Материал и методы исследований. Исследования проводились в отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Острый опыт на прудовиках проводили с использованием одноразмерных моллюсков, которых по 4 особи помещали в емкости 2,5 дм3 с раствором холинолитика. Для острого опыта использовали несколько концентраций растворов в трех повторностях каждая. Продолжительность эксперимента составляла 96 часов. Моллюсков в опыте не кормили. Оценивали действие исследуемого вещества на выживаемость и поведение прудовиков.

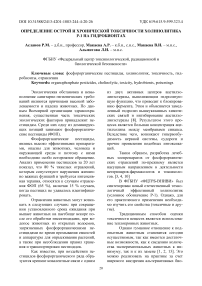

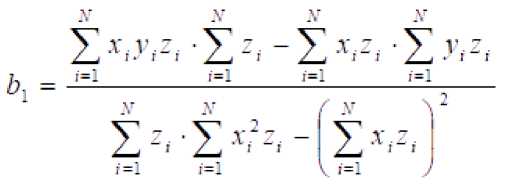

Для расчета концентрации, вызывающей гибель половины особей, использовали следующие формулы:

где X i - i -е значение концентрации вещества в мг/дм3;

y i - i -е значение пробита эффекта, соответствующего определенной концентрации X i ;

Z i - i -е значение весового коэффициента пробита, соответствующего у;

N- число опытов (количество концентраций).

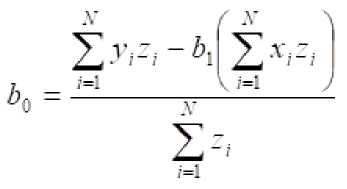

где X - соответствующее значение летальной концентрации;

Y - значение пробита, соответствующего этой концентрации.

В хроническом опыте на прудовиках использовали моллюсков одинакового размера, которых по 4 особи помещали в емкости 2,5 дм3 с раствором холинолитика Р-1. Хронический опыт выполняли при наибольшей недействующей концентрации, определенной в остром опыте, в двух повторностях. Опыт длился 30 суток. Моллюсков во время опыта кормили.

Учитывали влияние тестируемого вещества на выживаемость и поведение прудовиков. На 1, 10, 30 сутки исследования определяли массу особей, мутность раствора, потребление моллюсками корма и кислорода.

Известно, что рыбы являются высшими, зачастую конечными звеньями трофических цепей. Следовательно, логически правильно провести следующие опыты именно на рыбах. [6]

Для острых опытов использовали мальков гуппи в возрасте 1-2 суток. Рыб по 6 особей помещали в емкости с раствором холинолитика. Острый опыт проводился при нескольких концентрациях в трех повторностях каждая. Длительность эксперимента составляла 96 часов. Животных в опыте не кормили. Оценивали влияние раствора на поведение и выживаемость рыб.

Для хронических опытов на рыбах использовали растворы с концентрацией холинолитика ½ ЛК 50 и ¼ ЛК 50 , определенных в острых опытах, в трех повторностях. Для экспериментов использовали по 10 односуточных гуппи, которых на 90 сутки помещали в растворы холинолитика. Рыб контрольной группы содержали в отстоянной водопроводной воде. Оценивали поведение, выживаемость, изменение массы тела и сачковую пробу на 1, 10, 30, 60, 90 сутки от начала опытов.

Результаты исследований. Результаты исследования токсичности холиноли-тика Р-1 на прудовиках представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования токсичности холинолитика Р-1 на прудовиках

|

Группа |

Концентрация, мг/дм3 (Х) |

Количество животных |

Животные пал/выжил |

Величина эффекта в пробитах (Y) |

Весовой коэф. пробита (Z) |

|

1 |

50 |

4 |

0/4 |

3,47 |

2,00 |

|

2 |

100 |

4 |

1/3 |

4,33 |

4,10 |

|

3 |

150 |

4 |

2/2 |

5,00 |

5,00 |

|

4 |

200 |

4 |

3/1 |

5,67 |

4,10 |

|

5 |

250 |

4 |

3/1 |

5,67 |

4,10 |

|

6 |

300 |

4 |

4/0 |

6,53 |

2,00 |

Наблюдение за моллюсками, помещенными в раствор с содержанием Р-1 50 мг/дм3, не показало существенного изменения в поведении – их передвижение осталось активным, быстро откликались на раздражения. В растворе, где холинолитик был в концентрации 100 мг/дм3, прудовики определенное время были подвижны, но, спустя 30 часов от начала эксперимента, моллюски начали группироваться в верхней части емкости у самой кромки воды. Далее, через 70 часов после начала опыта, один погиб. В емкости с концентрацией 150 мг/дм3 через 72 часа с момента начала исследования произошел падеж 2 прудовиков. Не наблюдалось ответной реакции на раздражение, тела моллюсков при малейшем воздействии отделялись из раковины. У живых прудовиков по прошествии 47 часов отмечалась некоторая пастозность краниальной части. Через 96 часов, к окончанию исследования, у оставшихся в живых, наблюдалась выраженная слабость. Прудовики хаотично располагались на дне. При целенаправленном воздействии на них, отмечалось значительное угнетение ответных реакций.

Прудовики, помещенные в растворы с концентрацией Р-1 200-250 мг/дм3, через 2 часа становились возбужденными, поднимались на поверхность воды. Они становились малоподвижными, выделяли много слизи, по 3 особи из группы пали. Прудовики, которые находились в концентрации холинолитика 300 мг/дм3, быстро становились угнетенными, передвигались мало, на раздражение реагировали вяло, а через 24 часа лежали на дне емкости обездвиженными. Гибель всех особей наступала в течение 74 часов с момента начала опытов. Острая токсичность холинолитика для прудовиков, рассчитанная по формулам 1-3, составляет: ЛК16= 80,88 мг/дм3, ЛК50= 150,95±24,77

мг/дм3, ЛК 84 = 221,02 мг/дм3. Расчет доверительных границ ЛК 50 при Р<0,05 позволил дать следующую интервальную оценку: ЛК 50 =150,95 (126,18÷175,72) мг/дм3. Результаты хронического опыта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты хронического опыта на прудовиках при воздействии холинолитика Р-1

|

Группа |

Сроки исследова ния, сут. |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Масса, г |

Мутность раствора, ЕМФ |

Суточное потребление корма одним прудовиком, г/сут. |

Потребление кислорода, мг/дм3·ч |

|

Контроль |

1 |

44± 0 71 |

24± 0 71 |

4,3563± 0 0004 |

0 |

- |

0,0531± 0 0001 |

|

10 |

44± 0,71 |

24± 0,71 |

4,2217± 0,0001 |

10,189 ± 0,0049 |

0,340± 0,0100 |

0,0522± 0,0005 |

|

|

30 |

45± 0 71 |

25± 0 71 |

5,0499± 0 0004 |

17,800 ± 0 0707 |

0,368± 0 0007 |

0,0520± 0 0007 |

|

|

Р-1 |

1 |

42± 1,87 |

21± 1,41 |

4,3876± 0,0004 |

0 |

- |

0,0664± 0,0004 |

|

10 |

43± 1,87 |

23± 1,41 |

4,5989± 0,0004 |

10,9914± 0,0003 |

0,2513± 0,0004 |

0,0394± 0,0003 |

|

|

30 |

44± 1,87 |

24± 1,41 |

4,8509± 0,0004 |

91,0235± 0,0004 |

0,2260± 0,0007 |

0,0103± 0,0004 |

В хроническом опыте использовалась концентрация Р-1 50 мг/дм3. Одним из результатов эксперимента был более мутный раствор в опытной группе, по сравнению с контрольной. Это объясняется наличием особого защитного механизма у прудовиков – обильным выделении слизи, так как слизь значительно снижает скорость проникновения токсичных веществ в организм прудовика. При воздействии холинолитика опытные прудовики меньше потребляли корма, в сравнении с контрольной группой. Потребление кислорода у прудовиков в растворе с холинолитиком в первые сутки было больше, чем у моллюсков в чистой воде. Далее потребление кислорода в опытной группе понижалось и стало меньше, чем в контрольной группе. Объяснение этому: замедление метаболизма при воздействии препарата. В контрольной группе потребление кислорода во время всего эксперимента находилось на одном уровне. Наблюдался меньший прирост массы испытуемых прудовиков (0,4633 г) по окончании исследования в сравнении с интактной группой (0,6936 г).

Далее в опытах были использованы рыбы, как более высоко организованные организмы. Результаты исследования острой токсичности на рыбах представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты исследования токсичности Р-1 при испытаниях на рыбах

|

Группа |

Концентрация, мг/дм3 (Х) |

Количество животных |

Животные пал/выжил |

Величина эффекта в пробитах (Y) |

Весовой коэф. пробита (Z) |

|

1 |

100 |

6 |

0/6 |

32,7 |

16 |

|

2 |

150 |

6 |

1/5 |

40,3 |

35 |

|

3 |

200 |

6 |

3/3 |

50 |

50 |

|

4 |

250 |

6 |

5/1 |

59,7 |

35 |

|

5 |

300 |

6 |

6/0 |

67,3 |

16 |

Рыбы, находившиеся в растворах с содержанием холинолитика 100 мг/дм3, активно плавали по всей толще воды, существенных изменений в их поведении не отмечалось. В растворе с содержанием Р-1 150 мг/дм3 через 72 часа с момента начала опыта погибла одна рыба. Рыбы в растворах с содержанием холинолитика 200 мг/дм3 были ослаблены, плавали на поверхности воды.

Гибель 50 % рыб наступала в течение 52 часов с момента начала опытов. Рыбы, помещенные в раствор с содержанием препарата 250 мг/дм3, были сильно угнетены, слабо реагировали на раздражители, в течение 48 часов от начала эксперимента отмечалась гибель особей. Рыбы, находившиеся в растворе с концентрацией Р-1 300 мг/дм3, периодически переворачивались брюхом кверху, иногда плавали в таком состоянии, оставались неподвижными, на раздражители откликались слабо. Незадолго до гибели рыбы опускались на дно. Все особи погибали в течение 24 часов.

Острая токсичность холинолитика для рыб, рассчитанная по формулам (1)(3), составляет: ЛК 16 = 144,6 мг/дм3, ЛК 50 = 200,00±18,5 мг/дм3, ЛК 84 = 255,4 мг/дм3. Расчет доверительных границ ЛК 50 при Р<0,05 позволил дать следующую интервальную оценку: ЛК 50 =200,00 (181,5÷218,5) мг/дм3. Результаты хронического опыта представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты хронической затравки гуппи препаратом Р-1

|

Срок (сутки) |

Контроль |

Р-1 |

||

|

100 мг/дм3 |

50 мг/дм3 |

|||

|

1 |

Животные |

10,00±0,00 |

10,00±0,00 |

10,00±0,00 |

|

Масса |

4,6±0,4 |

4,5±0,4 |

4,3±0,2 |

|

|

Сачковая проба |

49,33±0,04 |

52,86±0,37 |

45,57±0,41 |

|

|

10 |

Животные |

10,00±0,00 |

9,00±0,41 |

10,00±0,00 |

|

Масса |

6,2± 0,2 |

5,8± 0,3 |

4,6± 0,1 |

|

|

Сачковая проба |

51,20±1,41 |

41,74±0,60 |

41,60±0,71 |

|

|

30 |

Животные |

10,00±0,00 |

9,00±0,41 |

10,00±0,00 |

|

Масса |

13,9± 0,4 |

8,5±0,4 |

5,5± 0,4 |

|

|

Сачковая проба |

56,87±0,88 |

40,98±0,16 |

45,10±0,72 |

|

|

60 |

Животные |

10,00±0,00 |

7,00± 0,00 |

8,00± 0,00 |

|

Масса |

15,7±0,4 |

9,3±0,4 |

8,6±0,4 |

|

|

Сачковая проба |

58,13±0,78 |

66,27±0,41 |

48,66±0,38 |

|

|

90 |

Животные |

10,00±0,00 |

6,00±0,00 |

8,00±0,00 |

|

Масса |

28,0± 0,43 |

11,1± 0,2 |

11,2± 0,1 |

|

|

Сачковая проба |

60,80±0,51 |

63,10±3,54 |

51,17±0,45 |

|

Мальки контрольной группы от начала до конца эксперимента были активны, живо передвигались по всей емкости, энергично искали и потребляли пищу. Значение сачковой пробы возрастало. Это свидетельствует о повышении резервных сил, правильном развитии организма рыб. Прирост массы мальков составил 23,4 мг.

Хронические опыты были проведены в концентрациях Р-1 50 мг/дм3 и 100 мг/дм3 в трех повторностях. У мальков, которые находились в емкостях с раствором 50 мг/дм3, в течение первых 30 суток не наблюдалось какого-либо подавления жизнедеятельности, масса рыб возрастала. Поведенческая характеристика испытуемых рыб была идентичной с интактной группой - мальки активно передвигались, энергично потребляли пищу. Уменьшение показателя сачковой пробы наблюдалось в первые 10 суток, а после 29 дней сачковая проба, а, вместе с ней и резервная сила, возрастали. Возможно, это объясняется постепенным приспосабливанием гидробионтов. На 52 и 58 сутки случился падеж по одной особи.

В емкостях с растворами Р-1 100 мг/дм3 наблюдалось следующее: рыбы свободно перемещались по всей емкости, активно питались. Масса мальков увеличивалась с течением эксперимента. На 10 сутки эксперимента пала первая рыба. Наблюдалось снижение сачковой пробы в течение первых 30 суток, в это время мальки менее активны. Рыб часто наблюдали возле самой кромки воды, они периодически спускались на самое дно емкости и лежали там. Однако, реакция у мальков сохранялась, после касания сачком они уплывали. К концу эксперимента показатель сачковой пробы возрос. На протяжении всего опыта погибло 4 малька.

Прирост массы рыб, содержавшихся в растворе 50 мг/дм3, составил 6,9 мг, а в растворе 100 мг/дм3 – 6,6 мг.

Заключение. Таким образом, в ре- зультате проведенных экспериментов, в отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» был синтезирован новый отечественный, технологичный, эффективный холинолитик Р-1. Изучена острая и хрони- ческая токсичность холинолитика на аль- тернативных биологических моделях: прудовиках и рыбах. Концентрация холиноли-тика Р-1, вызывающая гибель половины особей, составляет 150,95 мг/дм3 для прудовиков и 200,00 мг/дм3 для рыб.

93-95.

An international journal published in association with TNO BIBRA International LTD. – Pergamon. – 2001. – V. 15. – № 1. – P. 5793.

Фосфорорганические пестициды, являясь высоко эффективными, опасны для животных, человека и окружающей среды. 80 % тяжелых отравлений относятся к случаям отравления фосфорорганическими пестицидами. В этой связи разработка средств лечения животных от отравлений фосфорорганическими пестицидами остается актуальной задачей ветеринарной фармакологии и токсикологии. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, целью которых было изучение параметров острой и хронической токсичности нового холинолитика Р-1, синтезированного в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Опыты проведены на прудовиках и рыбах гуппи. Для этого животных содержали в растворах холи-нолитика. Оценивали выживаемость, поведение, массу особей. По результатам экспериментов установлено, что острая токсичность холинолитика для прудовиков составляет 150,95±24,77 мг/дм3, для рыб – 200,00±18,5 мг/дм3.

Список литературы Определение острой и хронической токсичности холинолитика Р-1 на гидробионтах

- Болдырева, В.В. Альтернативные методы в практике работы токсикологической лаборатории Тульской области / В.В. Болдырева, С.Н. Петрова, В.А. Щеглова [и др.] // Тезисы докладов 3-го съезда токсикологов России. Москва. - 2008. - С. 64-65.

- Денисова, Т.П. Дафнии как тестобъект в токсикогенетических исследованиях / Т.П. Денисова, Е.В. Симонова // Тезисы докладов 3 съезда токсикологов России. - СПб. - 2008. - С. 93-95.

- Елизаров, Д.П. Оценка эффективности распространенных энтеросорбентов при интоксикации хлорированными углеводородами / Д.П. Елизаров, А.И. Елькин, Г.А. Терехини [и др.] // Токсикологический вестник. - 2001. - № 5. - С. 21.

- Иванов, А.В. Токсикологическая безопасность - проблемы и пути их решения. / А.В. Иванов, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди // Материалы 2-го съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов России. - Казань. - 2009. -620 с.

- Керис, Д. Мифы, затрудняющие использование инфузорий при экотоксикологическом тестировании / Д. Керис // Инфузории в биотестировании. Международная заочная научно-практическая конференция. - СПб. - 1998. - С. 10-19.

- Макаева, А.Р. Экологический мониторинг и оценка токсикологической безопасности водных объектов Республики Татарстан / А. Р. Макаева // Автореф. дис..канд. биол. наук. - Казань, 2017. - 24 с.

- Марченко, А.И. Количественная оценка острой токсичности хлоридов металлов на тест-моделях in vitro / А.И. Марченко, С.П. Рыбалкин, А.В. Воробьев [и др.] // 7-й Российский национальный конгресс "Человек и лекарство". Тезисы докладов. - М. - 2000. - 545 с.

- Харченко, О.А. Острые отравления фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и механизмы их формирования / О.А. Харченко, Г.М. Балан, Н.Н. Бубало // Современные проблемы токсикологии. -2013. - №1-2. - С. 17-31.

- Червонская, Г.П. Этика медико биологического эксперимента в доклинических испытаниях / Г.П. Червонская, Г.П. Панкратова, Л.Л. Миронова [и др.] // Т оксикологический вестник. - 1998. - № 3. - С. 2-8.

- Шабунин, С.В. Современные принципы и подходы к созданию лечебнопрофилактических средств в ветеринарии / С.В. Шабунин // Второй съезд ветеринарных фармакологов и токсикологов России. 9-12 июня 2009 года. Материалы съезда. -К азань. 2009. - С. 19-24.

- Fentem, J. A prevalidation study on in vitro test for acute skin irritation - results and evolution by the Management Team / J. Fentem, D. Brigss // Toxicology in vitro. An international journal published in association with TNO BIBRA International LTD. -Pergamon. - 2001. - V. 15. - № 1. - P. 5793.

- Gercken, G. Influence of heavy metals and mineral dusts on superoxide anion release by alveolar macrophages / G. Gercken, M. Labedzka, R. Geertz [et al.] // J. Aerosoe Sci. - 2008. - V. 19. - № 7. -P.1133-1136.

- Horn, T. Acute hepatotoxicant exposure induces TNFR - mediated hepatic inure and cytokine apoptic gene expretion / T. Horn, T. Brien, L. Schook [et al.] // T oxi col. Sci. - 2000. V. 54. - № 1. - P. 262273.