Определение параметров шероховатости поверхностей оптически непрозрачных деталей методом спекл-структур с применением спиральных пучков

Автор: Малов Александр Николаевич, Павлов Павел Владимирович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 3 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты численного моделирования и экспериментального исследования применения метода спекл-структур оптического излучения с использованием спиральных пучков лазерного излучения для определения параметров шероховатости и дефектации поверхности оптически непрозрачных деталей воздушного судна. Показано, что использование спирального волнового фронта в качестве зондирующего повышает чувствительность и точность метода.

Спеклы, спиральные пучки, шероховатость, корреляционная функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14059097

IDR: 14059097

Текст научной статьи Определение параметров шероховатости поверхностей оптически непрозрачных деталей методом спекл-структур с применением спиральных пучков

В настоящее время контроль над состоянием оптически непрозрачных поверхностей авиационных деталей на этапах подготовки авиационной техники к полётам осуществляется с помощью оптико-визуального метода, результат измерений которого субъективен и зависит от опыта оператора. Поэтому актуальным является повышение эффективности оптических методов неразрушающего контроля (НК) поверхностей авиационных деталей для максимального снижения влияния субъективной человеческой составляющей на результаты контроля с целью повышения безопасности полётов воздушных судов (ВС).

Решению этой задачи способствует развитие современной элементной базы микроэлектроники - полупроводниковых лазерных диодов (способных заменить газовые лазеры), матричных фотоприёмников (ПЗС, КМОП и др. матрицы - новые системы ввода и получения изображений), а также возможность реализации различных алгоритмов обработки изображений на портативных ЭВМ. Сочетание данных элементов и средств позволяет создать мобильные, автономные и портативные средства диагностики, позволяющие выполнять весь перечень мероприятий по НК оптически непрозрачных поверхностей авиационных деталей на высоком технологическом уровне.

Для решения вышеуказанных задач используются методики корреляционной интерферометрии, и в частности, метод спекл-структур оптического излучения (МССОИ) [1]. Регистрируемые спекл-структуры несут информацию о рассеивающих свойствах объектов, поэтому исследование их статистических параметров актуально как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. Этим исследованиям посвящены работы [2 – 4], в которых отражена проблематика анализа спекл-картин для определения параметров шероховатости и дефектации поверхностей деталей c использованием плоских или сферических зондирующих волновых фронтов.

Для расширения функциональных возможностей МССОИ предлагается применить сложноструктурированные пучки, что возможно при использовании дифракционных оптических элементов (ДОЭ) со слож- ным профилем зон, которые позволяют формировать лазерные пучки с распределением интенсивности в виде заданной кривой, сохраняющие при распространении свою поперечную структуру с точностью до масштаба и вращения. Такие лазерные пучки с фазовой сингулярностью получили название спиральных, им посвящены многочисленные исследования и публикации российских учёных-оптиков и их зарубежных коллег [5-7], однако инженерно-технические аспекты их применения пока не разработаны, кроме как для задач манипулирования микрообъектами [8,9].

Таким образом, исследование метода спекл-структур с применением спиральных пучков лазерного излучения для задач дефектоскопии элементов ВС является актуальным. Целью настоящей работы была предварительная оценка возможностей диагностики и дефектоскопии при использовании спиральных зондирующих лазерных пучков.

-

1. Моделирование

Моделирование проводилось на основании предложенной математической модели процесса зондирования контролируемой поверхности спиральным пучком лазерного излучения [10]. Спиральный пучок описывался выражением [6]:

S ( z,z |Z( t ) , t g [0, T ] ) = exp ( - zz / P 2 ) x

T ( Z( t )Z( t) 2zZ( t) 1

x exp I _ + ^ + —x о ( P P P

\ xj(z(t)z (t)-Z(t)z (t))dT I|z (t)|dt, о где S(z, z) – функция спирального пучка;

z = (x + iy)/ p, z = (x - iy)/ p - комплексные переменные; ρ – гауссов параметр пучка; ζ(t) – функция кривой распределения интенсивности спирального 1t пучка; —J(Z(t)Z,(t)-Z(t)Z,(t))dT - ориентиро-P 0'

ванная площадь сектора, заметаемая при движении пучка вдоль кривой.

Распределение интенсивности и фазы спирального пучка представлены на рис. 1.

а) б)

Рис. 1. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) спирального пучка, формирующего световое кольцо, полученные при выполнении численного моделирования

При оценке шероховатости объект может рассматриваться как фазовый, а в качестве контролируемой поверхности выступает суперпозиция синусоидальных фазовых решёток, каждая из которых имеет функцию пропускания [10]:

T d ( x , y , z ) = exp

л-v

m j sin

( 2 n f 0 x )

где m = 2 n (Ra / % ) - коэффициент модуляции; Ra -среднее арифметическое отклонение от средней линии профиля (параметр шероховатости поверхности); f 0 – частота решётки.

Для определения параметров шероховатости и дефектации поверхности контролируемой детали использовался корреляционный анализ регистрируемых спекл-картин. Оценка высотных параметров шероховатости производилась путём определения нормированной автокорреляционной функции (НАФ) распределения интенсивности поля в плоскости наблюдения:

p(Ax ) =

I ( x ) - 1 I ( x + A x ) - 1

[ I ( x ) - 1 ] 2

где I – средняя интенсивность спекл-картины; I ( x ) – распределение интенсивности спекл-картины по оси x ; I ( x + A x ) - распределение интенсивности спекл-картины при смещении по оси x на величину A x (1 пиксель).

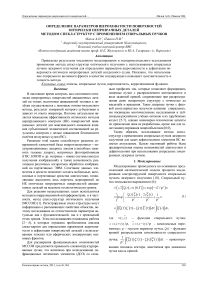

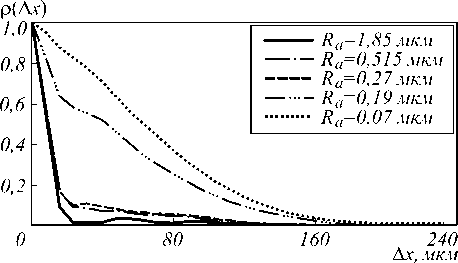

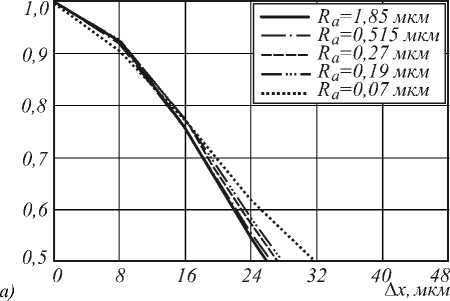

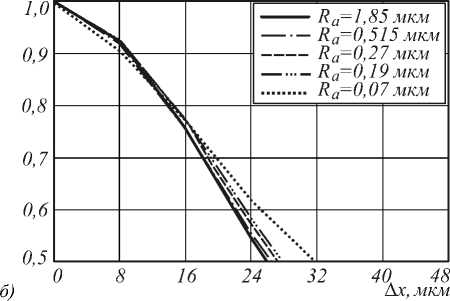

При проведении численных исследований была выявлена важная особенность, характеризующая зависимость величины НАФ распределения интенсивности спирального пучка в плоскости регистрации от параметров шероховатости и размеров дефекта, расположенного на контролируемой поверхности: если параметр шероховатости R a и размеры дефектов a , b , c (ширина, длина, глубина) увеличиваются, то ширина функции автокорреляции (радиус корреляции) уменьшается и наоборот (рис. 2–3).

2. Результаты экспериментального исследования

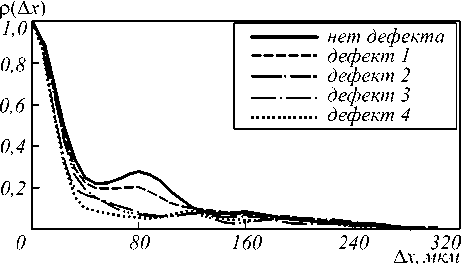

Для формирования спиральных пучков лазерного излучения использовался фазовый ДОЭ. Схема экспериментальной установки, на которой был реали-

зован процесс зондирования исследуемого объекта, представлен на рис. 4.

Рис. 2. Результаты моделирования: зависимости НАФ спекл-картин от параметров шероховатости Ra контролируемой поверхности при 1 =630 нм и f0=700 штрих/мм

Рис. 3. Результаты моделирования: зависимости НАФ спекл-картин от параметров дефекта при условии, что a 1 b 1 c 1 < a 2 b 2 c 2 < a 3 b 3 c 3 < a 4 b 4 c 4 при 1 =630 нм и f0=700 штрих/мм

Рис. 4. Схема экспериментальной установки, используемой в эксперименте: 1 – лазер ГН-40; 2 – ДОЭ; 3 – диафрагма; 4 – ПЗС-матрица; 5 – контролируемый объект (металлический параллелепипед, лопатка авиационного двигателя)

В качестве источника когерентного излучения применялся He-Ne лазер ГН-40 с длиной волны λ=630 нм и мощностью 40 мВт (или лазерный диод с близкими параметрами). Регистрирующим элементом выступала ПЗС-матрица от цифровой видеокамеры ACE-S560CHB с разрешением 640×480 пикселей, регистрирующая изображения в чёрно-белых тонах. Расстояние от контролируемой поверхности до плоскости наблюдения составляло 22 см.

Для исследования были выбраны следующие объекты:

-

1. Эталонный образец (заготовка в виде металлического параллелепипеда), каждая грань которого была предварительно обработана шлифовальным аппаратом с разными параметрами шероховатости, а параметры каждой грани измерены при помощи профилометра тип 296.

-

2. Лопатка авиационного двигателя (АД).

С целью определения степени повышения чувствительности МССОИ при использовании спирального пучка в ходе работы каждая из поверхностей металлического параллелепипеда подвергалась зондированию сначала плоским волновым фронтом, затем спиральным. Часть рассеянного излучения фиксировалась матрицей ПЗС-приёмника и передавалась в виде цифрового изображения на компьютер, где оно записывалось в виде матрицы действительных значений интенсивности, далее проводилась корреляционная обработка регистрируемых спекл-картин.

В результате корреляционной обработки определялась НАФ (3) и энергетический спектр поля регистрируемых спекл-картин:

+и

S ( f ) = J p ( A x ) e — 2 n f d A x . (4) —и

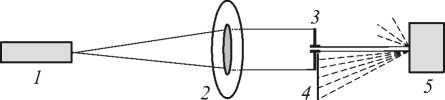

В ходе эксперимента было установлено, что при зондировании контролируемой поверхности плоским и спиральным волновыми фронтами величина НАФ спекл-картины, регистрируемой в процессе зондирования от каждой грани параллелепипеда, непосредственно зависит от параметра шероховатости R a , что отчётливо наблюдается на графиках функции автокорреляции (рис. 5).

р(Ах-)

р(Дл-)

Рис. 5. Результаты корреляционного анализа: зависимости величины НАФ спекл-картин, регистрируемых при зондировании: плоским (а) и спиральным (б) волновым фронтом лазерного излучения, от уровня шероховатости Ra.

Доверительный интервал для экспериментальных точек по вертикальной оси – не более 0,02

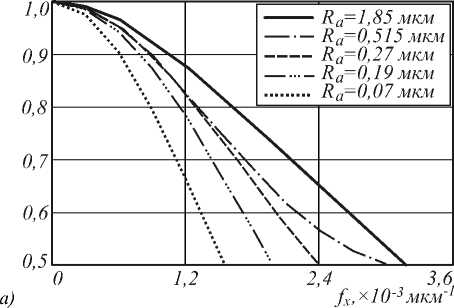

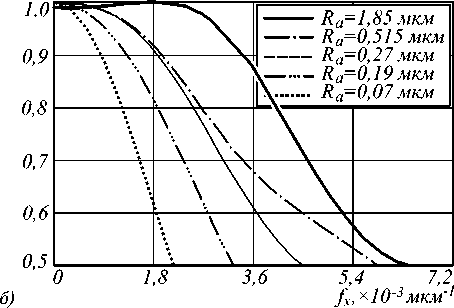

Чем больше R a , тем ширина НАФ (интервал корреляции) спекл-картины меньше, и наоборот, величина энергетического спектра-поля (4) обратно пропорциональна НАФ (рис. 6 а , б) .

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа: зависимость величины энергетического спектра поля спекл-картин, регистрируемых при зондировании плоским (а) и спиральным (б) волновым фронтом лазерного излучения, от параметров шероховатости поверхности параллелепипеда Ra

Оценка эффективности использования спирального волнового фронта определялась по характеристике чувствительности метода спекл-структур. Для этого рассчитывались характеристики интервала корреляции и ширины энергетического спектра поля спекл-картин (5), зарегистрированных при измерении параметров шероховатости исследуемого металлического параллелепипеда: и и rw = J р (Ax)dAx; Аf = JА (f) df. (5)

0 0

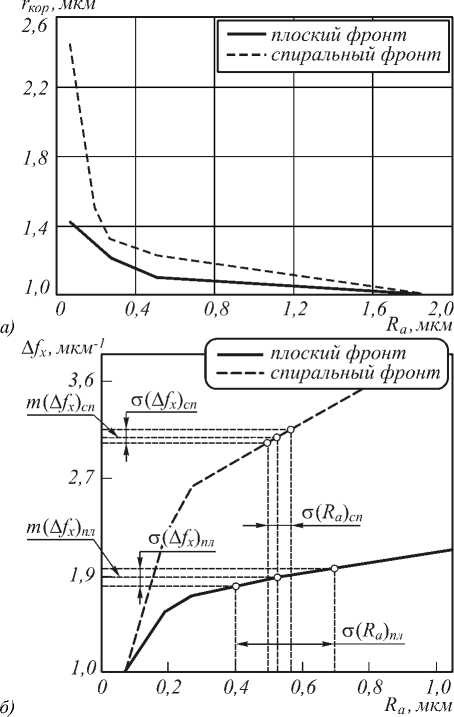

По результатам эксперимента (рис. 7) видно, что при использовании спирального волнового фронта в качестве зондирующего, чувствительность системы возрастает, так как прирост сигнала (изменение величины интервала корреляции) на единицу изменения шероховатости в 0,1 мкм увеличивается.

В ходе выполненных расчётов установлено, что при использовании в качестве зондирующего спирального волнового фронта на участках измерения параметров шероховатости Ra < 0,3 мкм чувствительность системы возрастает примерно на 40% , что по- зволяет расширить диапазон измерения параметров Ra и тем самым увеличить точность измерений.

Для расчёта погрешности разрабатываемого метода было выполнено 200 операций по измерению параметров шероховатости R a поверхности грани металлического параллелепипеда с параметром шероховатости 1,85 мкм.

Рис. 7. Графики зависимости: интервала корреляции (а) и ширины энергетического спектра (б) спекл-картин от параметров шероховатости поверхности параллелепипеда Ra при зондировании плоским и спиральным волновыми фронтами излучения

Было произведено одинаковое количество измерений при зондировании как плоским, так и спиральным волновым фронтом. Регистрируемые с помощью ПЗС-матрицы спекл-картины подвергались корреляционному анализу. В результате обработки изображений вычислялась величина энергетического спектра поля оптических полей. Далее в ходе статистического анализа определялось математическое ожидание величины энергетического спектра-поля регистрируемых спекл-полей как при использовании плоского, так и при использовании спирального волнового фронта: nn

m ( A fx. ) = E Л f... m ( A fx .) = E A f.. . (6)

i = 1 i = 1

Погрешность измерения параметров шероховатости при использовании МССОИ при зондировании плоским и спиральным волновыми фронтами вычисляется по формулам:

CT ( A fx ) CT ( A fx )

^ ( Ra) пл = ; ; G ( Ra )„ = ; , (7)

KK где K = tg(Af. / Ra) - величина, характеризующая крутизну характеристики f (Af. ) = Ra. Результаты вычислений показали, что при использовании в качестве зондируемого волнового фронта спирального погрешность измерения параметров шероховатости составляет 0,03 мкм.

Заключение

Таким образом, применение в качестве зондирующего спирального волнового фронта в МССОИ для оценки параметров шероховатости деталей достаточно эффективно, что подтверждается результатами, полученными в ходе численного моделирования и экспериментальным путём. Это позволяет приступить к разработке портативных, мобильных устройств, позволяющих производить весь комплекс операций по неразрушающему контролю деталей авиационной техники на высоком технологическом уровне, предусмотренной нормативной документацией промышленности.

Авторы благодарят Н.В. Петрова за помощь в подготовке к проведению работ по выполнению численного моделирования и экспериментальной части исследования. Работа выполнена в рамках государственного контракта ГК 14.740.12.08.41.