Определение температур гомогенизации включений в галите Якшинского месторождения

Автор: Шанина С.Н., Сокерина Н.В., Галамай А.Р., Леденцов В.Н., Оносов Д.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по определению температур гомогенизации однофазовых жидких включений в галите Якшинского месторождения солей путем их предварительного охлаждения. Установлено, что обособление газовой фазы в подобных включениях требует значительного времени и связано с высокими концентрациями солей калия и магния в рассолах Верхнепечорского бассейна в момент формирования галита. Полученные значения температур гомогенизации включений (от 9 до 43 °С) соответствуют данным других ранее изученных мелководных пермских бассейнов.

Галит, верхнепечорский калиеносный бассейн, флюидные включения, температура гомогенизации, нижняя пермь

Короткий адрес: https://sciup.org/149129136

IDR: 149129136

Текст научной статьи Определение температур гомогенизации включений в галите Якшинского месторождения

Включения в галите — надежный и уникальный источник информации о физико-химических параметрах минералообразующих растворов. Метод гомогенизации первичных флюидных включений в кристаллах этого минерала широко применяют для восстановления температур рассолов на момент его кристаллизации [6, 8, 13,15]. Обычно для определения температурных условий древнего солеоб-разования используют первичные включения с минералом-узником сильвином [6, 14]: температурой их гомогенизации считается момент полного растворения минерала-узника. Однако такие включения встречаются лишь в галите, который кристаллизовался из высококонцентрированных растворов, насыщенных хлоридом калия. В большинстве случаев первичные включения в галите являются однофазовыми, что длительное время не позволяло использовать их для установления температур кристаллизации солей. В последнее время в научной литературе появились работы, которые показали возможность использо вания для определения температур гомогенизации непосредственно однофазовых жидких включений в предварительно охлажденном при минусовых температурах галите (—10...— 20 °С) до момента выделения в них газовой фазы [10—12, 16]. Процесс появления газовой фазы состоит в следующем: при охлаждении пластинки галита жидкость внутри включений сжимается несколько больше, нежели стенки включения. Этот свободный объем компенсируется парами воды или растворенными в рассолах включений газами. Установлено, что обычно после охлаждения только в 10—20 % включений появляются пузырьки газа, которые занимают менее 1 % объема включения. Основная масса флюидных включений остается однофазовой. При этом размер включений никак не влияет на появление пузырьков. Обособление газовой фазы в однофазовых жидких включениях происходит в среднем через одну неделю после охлаждения минерала [11].

Методы исследования

Для исследования включений были подготовлены пластинки из выколотых по спайности кристаллов галита. Толщина пластинок в зависимости от прозрачности образца составляла от 1 до 3 мм. Полученные пластинки предварительно просматривались под микроскопом для изучения особенностей седиментационных структур галита, установления генетического типа жидких включений, их формы, размера и фазового состава. Затем образцы помещались в стеклянные бюксы с несколькими гранулами безводного CaCl2 (для избежания конденсирования паров воды на поверхности образца) и охлаждались в морозильной камере при температуре — 13±5 °C в течение 14—90 суток. Для определения температур гомогенизации образцы переносились в камеру термокриостолика THSG600 Linkam, после чего быстро охлаждались до — 10 °C и затем нагревались со скоростью 0.5 °С/мин до момента гомогенизации. Подсчет количества интервалов проводился по формуле Стерджесса (n=1+3.322 lg N).

Результаты и обсуждение

Нами проведены исследования температур гомогенизации первичных включений в галите из пласта подстилающей каменной соли Якшинского месторождения Верхнепечорского калиеносного бассейна. Месторождение расположено в пределах Верхнепечорской впадины Предуральского краевого прогиба. Соленосные отложения распространены на площади более 6000 км2. Галогенная формация Верхнепечорского бассейна охватывает верхнюю часть иреньского горизонта кунгурского яруса нижней перми, подстилается карбонатно-глинистыми и известняковыми отложениями верхнеартинского подъяруса, перекрывается глинисто-мергельными и алеврито-песчаниковыми породами уфимского яруса. По характеру вертикальной зональности соляная толща подразделяется (снизу вверх) на подстилающую каменную соль, калийно-магниевые соли и покровную каменную соль. Особенности строения и состава солей рассмотрены в ряде работ [1,2,5,7,9]. Мощность горизонта подстилающей каменной соли колеблется от 120—180 м на западе региона до 400 м и более на востоке. Среднее содержание основных компонентов в подстилающей каменной соли составляет (%): KCl — 0.01—1.5, NaCl — 37.6— 82.6, MgCl2 — 0.01—1.9, CaO — 0.4—3.5, SO42- — 4.55—28.93, H.O. — от 0.25.

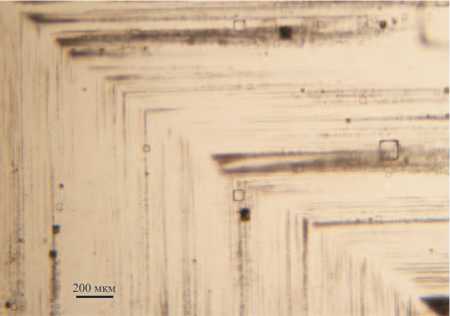

Изучены образцы из толщи подстилающих солей по разрезам скважин 3, 7,12,15 и 19. По всему разрезу соляных отложений в галите постоянно встречаются хорошо сохранившиеся седиментационные реликты придонного галита в виде «елочек» (рис. 1). Их размер в наиболее крупных кристаллах галита достигает 3.5 см. Зональность в седиментационных структурах преимущественно ритмическая, с четким чередованием молочно-белых полос с включениями и прозрачных без включений. Широкое распространение подобной зональности в галите свидетельствует о вероятной мелководнос-ти солеродного бассейна.

Рис. 1. Ритмическая зональность седиментационного галита, обр. 10/12

Ранее проведенные исследования состава рассолов первичных включений в галите методом ультрамикроанализа показали, что рассолы Верхнепечорского солеродного бассейна представляли собой морские рассолы сульфатного типа, близкие по соотношению основных ионов к рассолам других ранее изученных пермских бассейнов [3].

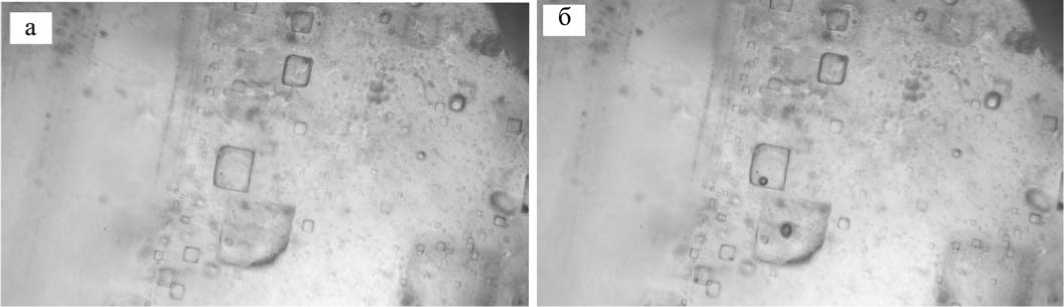

В ходе исследований газовая фаза во включениях при предварительном охлаждении галита была обнаружена только в образцах из 12-й и 15-й скважин, а в галите из остальных скважин по истечении трех месяцев включения остались однофазовыми. Причем во включениях галита из скважины 12 газовые пузырьки появились через две недели после помещения образцов в морозильную камеру (рис. 2), тогда как в галите из скважины 15 газовая фаза во включениях была обнаружена только через 2 месяца после охлаждения образцов. Отличия во временном интервале обособления газовой фазы, по нашему мнению, связаны с различной концентрацией рассолов включений [3] изученных образцов. Обнаруженный факт соответствует законам термодинамики, согласно которым для обособления новой фазы необходима дополнительная энергия, выражаемая произведением площади поверхности раздела на коэф-

Рис. 2. Флюидные включения в галите: а — исходный, б — после охлаждения в морозильной камере, обр. 11/12

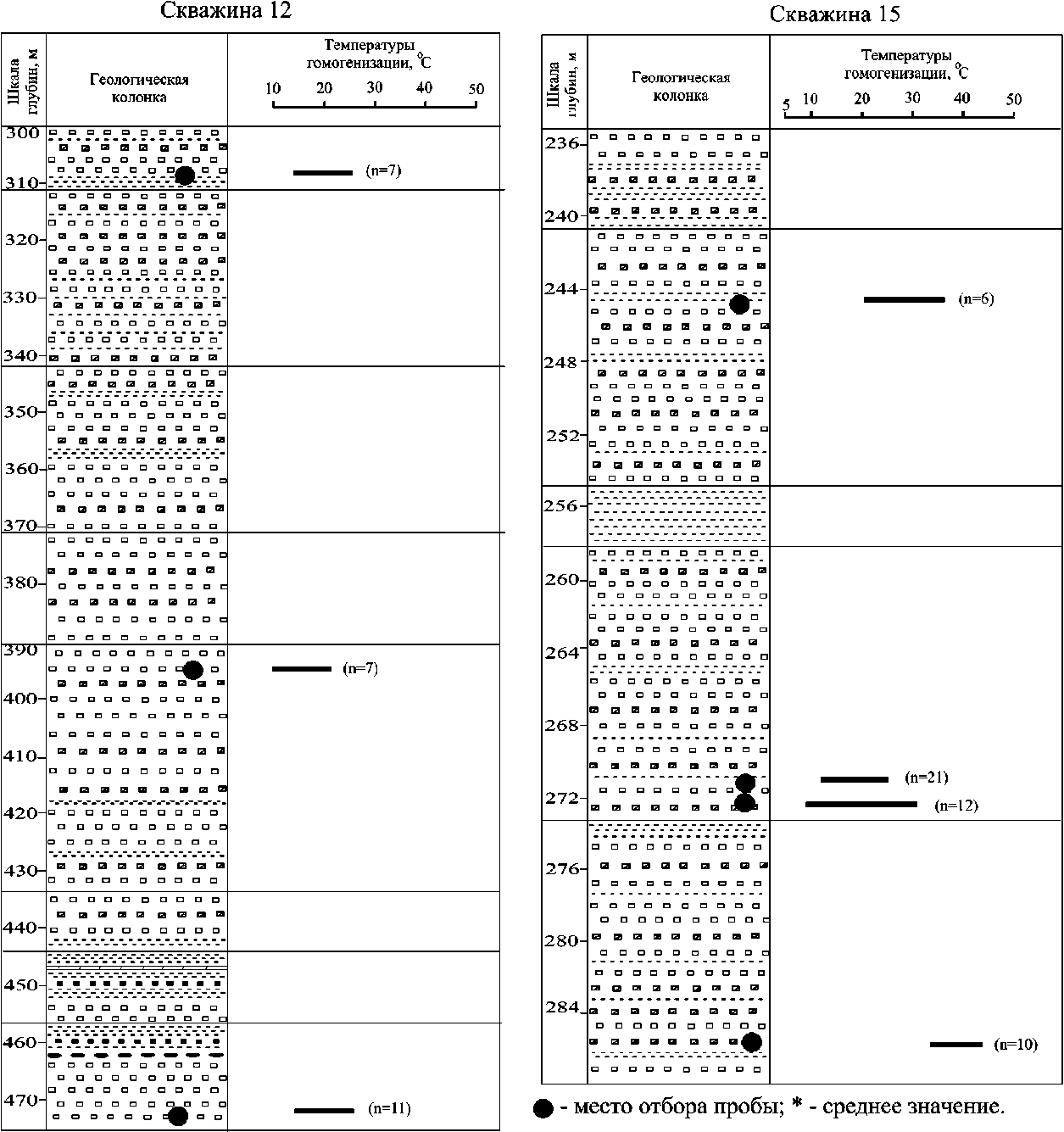

Рис. 3. Изменение температур гомогенизации галита в зависимости от локализации образца

фициент поверхностного натяжения, и этот коэффициент при снижении температуры повышается для более высококонцентрированных рассолов и рассолов с большей плотностью [4]. Поэтому в жидких включениях с высокими концентрациями хлоридов калия и магния получить газовую фазу путем охлаждения галита более проблематично.

Появление газовых пузырьков установлено менее чем в 1—3 % включений в каждой из изученных седиментационных зональных структур. Зависимость между температурой гомогенизации и размером включения не выявлена.

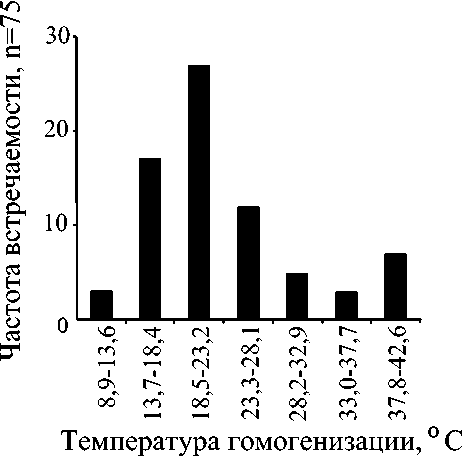

Значения температур гомогенизации включений в образцах находятся в диапазоне 9—43 °C и соответствуют аналогичным данным ранее изученных мелководных пермских бассейнов [11]. На рисунке 3 показано изменение температур гомогенизации включений в галите в зависимости от локализации образцов в разрезе скважин. Измеренные температуры меняются от 10 до 25 °C для скв. 15 и от 9 до 43 °C для скв. 12. При этом для скв. 12 хорошо видны изменения температур гомогенизации в зависимости от глубины отбора образца, тогда как для скв. 15 в изученном нами интервале подобных вариаций не обнаружено. Возможно, это связано с тем, что на состав рассолов морского солеродного бассейна в районе скв. 12 более сильное влияние оказали свежие морские или континентальные воды, размывавшие ранее отложенные калийные соли, тогда как в месте локализации скв. 15 их влияние было менее существенным. На гистограмме зависимости температур гомогенизации от частоты встречаемости (рис. 4) на блюдаются различные температурные интервалы и их широкий диапазон, что обычно характерно для мелководных бассейнов.

Рис. 4. Частота встречаемости включений с определенной температурой гомогенизации

К сожалению, пока не удалось установить, происходили ли изменения температуры кристаллизации галита в процессе роста отдельных кристаллов на дне бассейна, однако существование различных температурных интервалов и их широкий диапазон однозначно подтверждает высказанное мнение о мелководности бассейна.

Работа выполнена при поддержке Программы интеграционных фундаментальных исследований № 12-И-5-2026; НШ 4 795.20142, Президиума РАН АРКТИКА.

Список литературы Определение температур гомогенизации включений в галите Якшинского месторождения

- Богацкий В. И., Иванов А. В., Агулов С. Н. Условия накопления в Верхнепечорском соленосном бассейне Коми СССР // Проблемы осадконакопления. Новосибирск, 1977. Т. 2. С. 138-141.

- Высоцкий Э. А., Гарецкий Р. Г., Кислик В. З. Калиеносные бассейны мира. Минск: Наука и техника. 1988. 387 с.

- Галамай А. Р., Шанина С. Н., Игнатович О. О. Состав минералообразующих рассолов Верхнепечорского солеродного бассейна на стадии кристаллизации галита // Записки РМО. 2013. № 4. С. 32-46.

- Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. Физическая химия. М.: Металлургия. 1968. 520 с.

- Иванов А. А., Воронова М. Г. Геология Верхнепечорского соленосного бассейна и его калиеносность. Геология соляных и калийных месторождений // Тр. ВСЕГЕИ. Л., 1968. Т. 161. С. 3-79.