Определение теплофизических характеристик ферментированного пшеничного сырья при исследовании процессов тепло- и массообмена

Автор: Прибытков А.В., Мартеха А.Н., Торопцев В.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 4 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования теплофизических свойств ферментированного пшеничного сырья, описаны использованные при этом экспериментальные методы, объяснено поведение графических кривых при различных внешних условиях, представлена возможность использования полученных результатов. Описаны возможности применения теплофизических коэффициентов при проектировании различных конструкций сушильных установок. Введено понятие ферментированного пшеничного сырья, описаны внешний вид продукта и условия его получения, показано влияния температуры и влагосодержания на исследуемый продукт. Представлена конструкция стенда для определения теплофизических характеристик ферментированного пшеничного сырья с применением метода нестационарного теплового режима, а также описан принцип его работы. Введены эмпирические уравнения регрессии, адекватно описывающие теплофизические характеристики. Результатами исследования являются зависимости коэффициентов теплопроводности, теплоемкости, температуропроводности от влагосодержания и температуры. Линейный характер зависимостей показывает, что с увеличением температуры и влагосодержания теплофизические коэффициенты увеличиваются.

Сушка, ферментированное пшеничное сырье, теплофизика

Короткий адрес: https://sciup.org/14040321

IDR: 14040321 | УДК: 664.727

Текст научной статьи Определение теплофизических характеристик ферментированного пшеничного сырья при исследовании процессов тепло- и массообмена

Для выполнения тепловых расчетов сушильных аппаратов необходимо знать тепловые характеристики (теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость) высушиваемых материалов, от которых зависит выбор рационального метода и режима сушки материала. Так, решение вопроса о возможности применения для сушки конкретного продукта определенных сушильных установок зависит не только от диффузионного сопротивления, определяе- мого внутренней пористой структурой материала, но и от его способности воспринимать необходимое для сушки количество тепла. Тепловые характеристики необходимо знать также при обработке результатов экспериментальных исследований процессов тепло- и массообмена, определении механизма переноса тепла во влажном материале, анализе форм и видов связи влаги с материалом и т. д. [1].

Ферментированное пшеничное сырье – продукт, получаемый при проведении ферментного гидролиза дробленой пшеницы. По внешнему виду сырье представляет собой коллоидно-дисперсную фракцию, содержащую дробленное, прошедшее температурную и ферментную обработку зерно пшеницы [5].

Теплофизические характеристики ферментированного пшеничного сырья являются функциями состояния и свойств вещества, зависящих от многих факторов, к которым следует отнести химический состав и структуру. При этом большое значение имеет характер изменения теплофизических характеристик от основных параметров влажного материала: температуры и влагосодержания.

В научной литературе отсутствуют данные по теплофизическим характеристикам ферментированного пшеничного сырья, поэтому существует необходимость в их определении.

Разработанные в настоящее время методы определения теплофизических характеристик влажных материалов подразделяются на две группы: стационарного и нестационарного потока теплоты. Методы стационарного потока теплоты основаны на постоянстве температурного поля, проходящего через исследуемый продукт на протяжении всего опыта [2]. Такие методы длительны и требуют очень строгого выполнения граничных условий. Методы нестационарного отличаются переменностью температурного режима в испытуемом образце при кратковременном тепловом воздействии на продукт в условиях малого температурного градиента. Основными преимуществами таких методов являются: незначительное влияние градиента температуры на гидродинамическое состояние продукта, простота, надежность и быстрота проведения эксперимента.

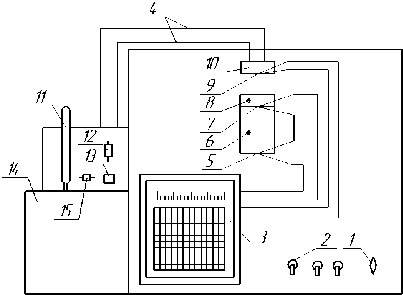

Исследования теплофизических характеристик ферментированного пшеничного сырья проводили на экспериментальном стенде (рисунок 1) лаборатории кафедры МАПП ВГУИТ.

На стенде имеется общий выключатель 1 , промежуточный тумблер 2 для подачи напряжения на потенциометр 3 , который включается двумя тумблерами, находящимися за дверкой потенциометра.

Hа передней панели стенда закреплен эталон 6 с известными теплофизическими характеристиками, на который помещается образец пищевого продукта 8, а также установлена греющая поверхности 10 с возможностью перемещаться в вертикальном положении. Рядом со стендом установлен ультратермостат 14, обеспечивающий постоянную температуру греющей поверхности 10. Ультратермостат 14 включается вертикальным ползунком 12. Кнопкой 13 включается насос, подающий горячую воду к греющей поверхности. Вода нагревается ТЭНом, который управляется ползунком 15. Температура воды регулируется электроконтактный термометром 11, который автоматически поддерживает ее постоянное значение, что обеспечивает постоянный поток теплогреющей поверхности.

Рисунок 1. Схема стенда для исследования теплофизических характеристик

В греющей поверхности 10 установлена термопара 9 , подключенная к потенциометру 3 и показывающая температуру греющей поверхности. В плоскости соприкосновения пищевого продукта и эталона установлен шарик 7 дифференциальной термопары, второй шарик 5 этой термопары установлен на противоположном конце эталона, являющегося полуограниченным стержнем системы двух тел - эталон и ограниченным стержнем - пищевой продукт. Эта система образуется после присоединения греющей поверхности сверху к пищевому продукту.

При определении теплофизических характеристик использован метод нестационарного теплового режима, основанный на решении задачи теплопроводности для начальной стадии процесса, а именно метод двух температурно-временных точек, разработанный В.С. Волькенштейн [2].

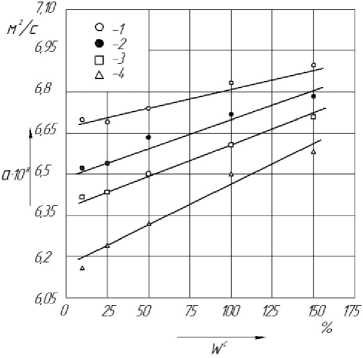

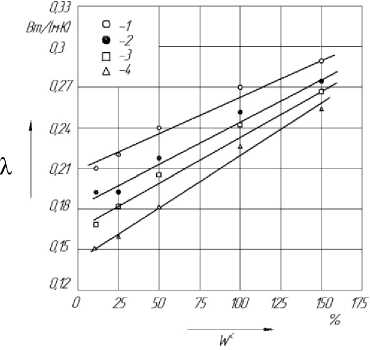

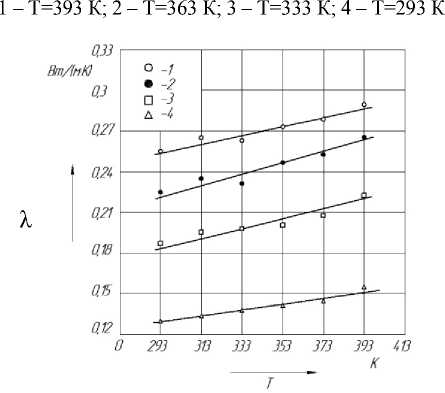

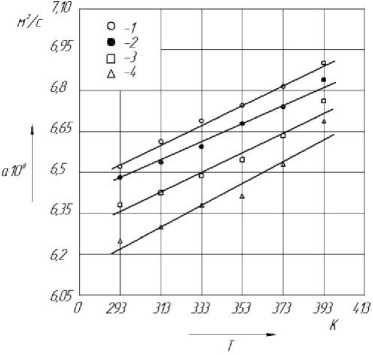

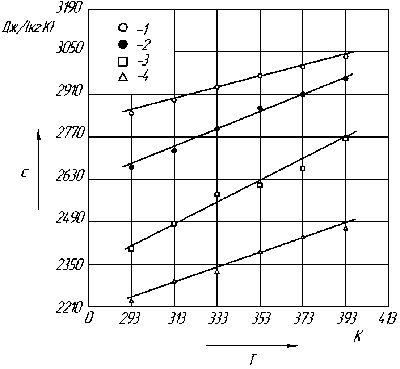

Значения коэффициентов температуропроводности, теплопроводности и удельной теплоемкости в интервале температур 293-393 К для образцов ферментированного пшеничного сырья влагосодержанием 10-150 % заложены в графики на рисунках 2-6. Относительные погрешности определения α и λ не превышали 1 %.

Как видно из рисунков 2-7 в интервале влажности Wс от 0 до 150 % величины α, λ и с возрастают до значения, определяемого относительной величиной теплопроводности воды и ферментированного пшеничного сырья, так как в области капиллярной конденсации на тепло-перенос влияние оказывает свободная влага.

Зависимости а = f (W), X = f (W) и c = f (W) являются монотонно возрастающими, их графики в данном интервале влажности не имеют переломных точек.

Рост кривых а = f (W), X = f (W) для исследованного ферментированного пшеничного сырья можно объяснить влиянием «водных мостиков», согласно основным положениям теории А.Ф. Чудновского [ 3 ] теплопереноса во влажных пористых материалах. Теплопроводность сухого ферментированного пшеничного сырья мала из-за точечного соприкосновения частиц материала.

Рисунок 4. Зависимость коэффициента температуропроводности а ·108,м2/с, от влагосодержания при:

1 – Т=393 К; 2 – Т=363 К; 3 – Т=333 К; 4 – Т=293 К

Рисунок 2. Зависимость коэффициента теплопроводности λ , Вт/(м·К), от влагосодержания при:

Рисунок 3. Зависимость коэффициента теплопроводности λ , Вт/(м·К), от температуры при: 1 – Wc=150 %; 2 – Wc =100 %; 3 – Wc =50 %;

4 – Wc =10 %

Рисунок 5. Зависимость коэффициента температуропроводности а ·108,м2/с, от температуры при: 1 – Wc=150 %; 2 – Wc =100 %; 3 – Wc =50 %;

4 – Wc =10 %

Рисунок 6. Зависимость коэффициента удельной теплоемкости с , Дж/(кг·К),от температуры при:

1 – Wc=150 %; 2 – Wc =100 %; 3 – Wc =50 %;

4 – Wc =10 %

Однако по мере увеличения количества адсорбированной влаги теплопроводность начи- нает расти, так как через водную пленку, образующую «мосты», теплота распространяется непрерывным потоком от частицы к частице материала. Наряду с этим была установлена зависимость теплофизических характеристик ферментированного пшеничного сырья от температуры.

Рисунок 6. Зависимость коэффициента удельной теплоемкости с, Дж/(кг·К), от влагосодержания при: 1 – Т=393 К; 2 – Т=363 К; 3 – Т=333 К; 4 – Т=293 К