Определения нововведения как инструмент и препятствие при изучении распространения новых информационных технологий

Автор: Делицын Леонид Леонидович

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Библиотечно-информационная деятельность

Статья в выпуске: 6 (80), 2017 года.

Бесплатный доступ

Сложившиеся подходы к определению нововведений (инноваций) важную роль отводят экономической эффективности (прибыли, сокращению издержек), либо широкому распространению и значительному влиянию новшеств на общество. Подобные определения подчёркивают успех значительных нововведений, имевших место в прошлом и оставивших дополнительный след в виде статистических данных, а также исследований, выполненных на их основе, однако могут служить и препятствием для изучения значительной части современных информационных технологий, поскольку даже в случае тех из них, которые получили широкое распространение, доказать наличие прибыли у организаций-производителей либо очень сложно (Интернет-браузеры, онлайн-мессенджеры, электронная коммерция), либо невозможно (свободно распространяемое программное обеспечение). На наш взгляд, с целью ускорения теоретического развития и практического применения моделей распространения новых информационных технологий допустимо ослабить требования к экономической эффективности с целью акцентирования массовости процесса принятия решений.

Информационные технологии, распространение нововведений, принятие решений

Короткий адрес: https://sciup.org/144161119

IDR: 144161119 | УДК: 004:303.09

Текст научной статьи Определения нововведения как инструмент и препятствие при изучении распространения новых информационных технологий

В литературе на русском языке известны десятки определений нововведения, или инновации, и сколько-либо полный их анализ способен служить предметом отдельного исследования. В одном лишь учебнике В. А. Медынского проведено сравнение двадцати восьми определений понятия «нововведение» [14], причём, на наш взгляд, большинство из них могут подходить, скорее, в качестве препятствия, чем инструмента для целей количественного моделирования распространения новых информационных технологий (ИТ) или для решения такой задачи, как выбор проекта в сфере ИТ для инвестирования [см.: 1–4]. Наиболее часто определение пытаются построить так, чтобы отделить инновации от новых идей вообще, при этом критерии отнесения идей к полезным или бесполезным различаются. Ряд авторов при этом подчёркивает необходимость наличия значительного экономического эффекта, например, прибыли или возврата на инвестиции [8; 19]. Другие авторы считают более важным указать, что инновации не ограничиваются продуктами и услугами, но включают также организационные изменения, новые практики и идеи [10; 11; 17; 26].

Причины обилия определений заключаются как в сложности изучаемого явления, так и в разнообразии целей, поставленных исследователями. На наш взгляд, задача количественного моделирования распространения новых информационных технологий становится достаточно важной, чтобы установить характер её соотношений с инноватикой, то есть областью знаний, посвящённой нововведениям.

Актуальность моделирования обусловлена усложнением принятия решений современными руководителями различных отраслей, будь то издательская, образовательная, финансовая или иная. Это связано как с обилием новых информационных технологий, их массовым распространением, сокращением времени разработки, внедрения, замещения, так и с глобальной конкуренцией большого числа разработчиков.

В итоге, на стол руководителя попадает огромный объём разнородных данных, и принимать решения приходится в условиях высокой неопределённости. Решения принимаются в быстро меняющейся внешней среде, в условиях дефицита времени и устаревания компетенций руководителя.

Одним из инструментов информационной поддержки принятия решений являются количественные модели распространения нововведений, которые позволяют анализировать последствия управленческих решений, сценарии и строить прогнозы.

Модели распространения нововведений, в свою очередь, также базируются на теории принятия решений. Когда человек, домохозяйство или организация принимают решение о том, принять или отвергнуть новую идею, товар, услугу или практику, они учитывают ряд факторов [1; 2; 26], которые можно свести к двум агрегированным показателям: привлекательность и неопределённость новшества [4]. При этом индивиды редко формализуют свои представления, а организации, напротив, используют весьма проработанные формальные процедуры принятия решений. Оба указанных показателя включают большое количество составляющих (признаков), причём те, кто решает, принять или не принять нов- шество, придают этим признакам разный вес [4].

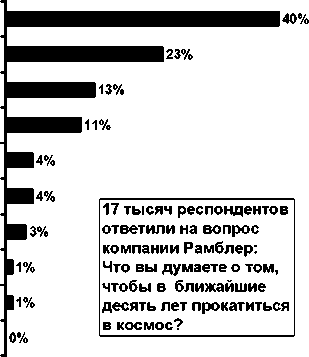

Рассмотрим, например, такое новшество, как космический туризм, и поставим себя на место лица, принимающего решение и пытающегося выделить основные факторы. Некоторые сочтут, что в путешествии на космическом такси главное – это стоимость билета, а для других важнее всего безопасность экскурсии. Различные аспекты новшества будут оце- нены по-разному, и реакция на одни и те же показатели также будет разной. Первые смельчаки отправляются в космос уже сегодня, невзирая на необходимость затратить миллионы долларов, а консерваторы предпочтут дождаться времени, когда на Луну слетают все родственники и знакомые и кто-нибудь подарит бесплатный билетик. Результаты онлайн-опроса о намерении отправиться в космос семнадцати тысяч респондентов, проведённого автором данной статьи в августе 2008 года на интернет-портале Рамблер, представлены на рисунке 1.

Хотелось бы, но не думаю, что это будет доступно

Не хочу, и вряд ли изменю мнение в будущем

Полечу, но только по цене обычной турпутевки

Не хочу, но в будущем могу и передумать

Полечу только вместе с друзьями

Слишком мало знаю об этом, чтобы судить

Полечу, готов(а) пожертвовать новой машиной

Затрудняюсь выбрать ответ

Полечу, готов(а) пожертвовать новой квартирой

Никогда не слышал(а) о такой возможности

Рисунок 1. Итоги опроса компании Рамблер, проведенного в августе 2008 года на сайте

Безусловно, чем новее и непривычнее идея, тем сложнее предсказать, что из неё получится, и тем выше неопределённость результата её использования. Чтобы человек, семья или фирма рискнули использовать новую идею, результат должен выглядеть чрезвычайно привлекательно. Но как измерить эту привлекательность? Привлекательность – агрегированный показатель, который слагается из большого количества факторов [1; 2; 4]. Авторы определений не придают этим факторам равного веса, но подчёркивают важность именно тех частных факторов, которые составляют сферу их научных интересов, обосновывая преимущественное право своего научного направления в исследовании инноваций. Так, авторы-социологи сочтут важным указать на значительность изменений в жизни человека и общества, которые повлечёт за собой использование нововведения, авторы-экономисты – снижение издержек и прибыль фирмы, психологи предложат измерить субъективную полезность новинки для того, кто принимает решение.

Авторы, следующие экономической традиции, предпочитают делать акцент на принятии решений фирмами или иными организациями, а в качестве важнейших факторов, влияющих на использование инноваций, выделяют экономические (располагаемый личный доход индивида, размер фирмы). При этом подчёркивается полезность или результативность нововведения и в качестве основного свойства выделяется способность принести прибыль, повысить эффективность производства или сократить издержки: «инновацию (нововведение) можно определить как первое практическое применение нового научно-технического (тех- нологического), организационно-экономического, производственного или иного решения [8]».

Авторы этого определения отдельно вводят понятия «новшество» и « изобретение ». Новшество при этом трактуют как потенциальную инновацию, новое решение до его коммерциализации: «новшества и изобретения становятся инновациями после их коммерциализации (внедрения) [8]» . Такое разграничение не является общепринятым, и другой коллектив авторов полагает, что слово «инновация» является синонимом нововведения, или новшества, и может использоваться наряду с ними [16]. В свою очередь, внедрение определяется как распространение нововведений; достижение практического использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций). Ключевой термин здесь – распространение . Очевидно, под внедрением здесь понимается такой этап развития нововведения, на котором нововведение распространяется, то есть используется за пределами того круга учёных, инженеров, творческих работников, которые совершили изобретение или создали новое произведение и изготовили опытные образцы. На этом этапе использовать новшество начинают те, кто не является его производителями или создателями, – более широкие круги потребителей.

Весьма широкое определение инновации дает Ю. В. Яковец: «само по себе понятие инновации (нововведения) расшифровывается довольно просто: это внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности [19]» .

В то время как Ю. В. Яковец видит цель инноваций в повышении результативности деятельности, коллектив авторов под руководстьвом А. К. Казанцева и Л. Э. Миндели специально выделяет созданную потребительскую стоимость и экономию затрат: «нам более импонирует определение инновации как результата творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) новых потребительных стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц либо организаций изменения привычных стереотипов деятельности и навыков. При этом важнейшим признаком инновации в условиях рыночного хозяйствования должна выступать новизна его потребительских свойств. Техническая же новизна играет второстепенную роль. Таким образом, понятие инновации распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии [16]» .

Как сокращение затрат, так и продажа продуктов с новыми потребительскими свойствами, безусловно, могут иметь результатом рост прибыльности предприятия, и наоборот, прибыльные предприятия имеют возможность разрабатывать новые продукты. Показатели затрат и прибыли – ключевые в экономике, и уже в первых эконометрических моделях распространения нововведений уровень распространения инноваций был поставлен в зависимость от размера и прибыльности предприятий [22; 25].

На наш взгляд, наиболее точные определения инноваций могут служить полезным инструментом для отсечения от грантов изобретателей, которые обращаются за государственной поддержкой, однако фактически препятствуют изучению распространения новых информационных технологий. Руководствуясь одним из определений инноваций, исследователь не может приступить к изучению значительной части широко распространённых сегодня информационных технологий. В частности, чрезвычайно сложно было бы доказать право называться инновациями не только космическому туризму, но и таким широко известным сегодня технологиям и продуктам, как мобильная связь 3G, сеть Интернет и её поисковые системы, он-лайн-энциклопедии, программное обеспечение с открытым кодом (включая операционную систему Linux и браузеры WWW), IP-телефония и видеочаты (например, широко известный Skype), а также предоставление программного обеспечения в качестве услуги (SaaS) [7]. Сложно было бы обосновать и наличие существенных изменений в жизни пользователей перечисленных выше нововведений по сравнению с теми, кто воздерживается от их использования. Отметим три монографии, в которых значительное место занимает доказательство наличия таких изменений в жизни пользователей мобильной связи и Интернета [9; 15; 20].

Увы, распространение мобильной связи стандарта 3G в Европе имело итогом отнюдь не прибыли, но банкротство компаний, внедривших новый стандарт. Сеть Интернет в течение двадцати лет не выходила за пределы государственных, научных и учебных учреждений США, а её коммерциализация началась лишь в 90-е годы XX века. Все поисковые си- стемы Интернета, которые лидировали по популярности в 90-е годы XX века, обанкротились, а сама эпоха получила бесславный ярлык времён «Интернет-пузыря». Интернет-браузеры и свободное программное обеспечение распространяются бесплатно и поэтому не могут напрямую приносить прибыль. Российские электронные магазины могут обладать миллиардными оборотами, но при этом крупнейшие из них в течение двадцати лет либо так и не стали прибыльными, либо прошли через процедуру банкротства. Не приносит прибыли основная масса приложений в социальных сетях и онлайн-мессенджеры.

Безусловно, исследователь, желающий изучать распространение новых явлений в обществе, может изучать их в статусе новшеств, или изобретений, внедрённых на массовый рынок, но не приносящих прибыль организациям-производителям. Однако литература, посвящённая распространению новшеств, отсутствует, в отличие от литературы, посвящённой инновациям, что объяснимо, поскольку длительно хранятся и становятся предметом детального изучения лишь сведения и статистические данные об успешных новшествах, а все остальные – забываются и теряются. Если новшество не получило широкого распространения, то скорее всего отсутствуют и статистические данные, которые позволили бы применять количественные методы для его изучения. В частности, массовые социологические опросы не позволяют изучать нововведения, которыми пользуется менее процента населения. Прогнозирование распространения новинок, которые ещё не внедрены, – это практически важная за- дача, которая, как правило, решается при помощи аналогий с нововведениями, которые были весьма успешны, а значит, будучи неправомерно использованы в качестве аналогов, создадут почву для чрезмерно завышенных ожиданий.

Исследователю неизбежно задают вопрос, на каком же основании количественные модели распространения инноваций применяются к распространению новых информационных технологий, которые представляют собой всего лишь новшества, но отнюдь не удовлетворяют определениям инновации, или нововвведения, поскольку их экономическая эффективность не доказана, а общественная значимость является спорной. Сложно отрицать обоснованность сомнения в правомерности использования закономерностей, послуживших основой для построения модели нововведений, доказавших свою состоятельность, для прогнозирования радужного будущего проектов, имеющих с этими основательными инновациями прошлого мало общего. Следует признать, что все широко используемые модели распространения инноваций можно уподобить историям со «счастливым концом», герои которых живут вечно и счастливо. Иными словами, подразумевается, что жизненный цикл нововведения, будь то телеграф, мобильная связь или сеть Интернет, – если и не бесконечен, то значительно длиннее периода прогнозирования. Кстати, в случае таких инноваций, как телеграф, жизненный цикл действительно оказался внушительным и составил более ста пятидесяти лет. С другой стороны, такие устройства, как пейджеры, наладонники и планшеты, вышли из обихода очень быстро, поэтому про- гнозы, экстраполирующие их использование в бесконечность, оказались грубо ошибочными. Фактически, при построении количественных моделей распространения нововведений используется цензурированная выборка, то есть изучаются только крупные успешные новшества, а неуспешные – отбрасываются. Здесь исследователь нововведений довольно ограничен в инструментарии, поскольку если на изучение успешных новшеств шанс получить финансирование обычно существует, то провалы и катастрофы приходится изучать за счёт собственных ресурсов. Хорошо известны логистические модели роста количества советских учёных, однако у автора нет сведений о работах, в которых была бы построена модель двукратного падения числа научных работников в постсоветскую эпоху. Объективная причина отсутствия интереса к эпохам упадка заключается в том, что для закрытия проекта лицам, принимающим решения, обычно достаточно приближённой оценки ситуации как неблагоприятной и высокая точность не требуется.

Исключив из рассмотрения короткоживущие новшества, мы, тем не менее, не избавляемся от противоречия, состоящего в том, что современные информационные технологии могут оставаться жизнеспособными в течение десятилетий, но не приносить прибыли производителям. Наиболее очевидным примером является бесплатное, свободно распространяемое программное обеспечение, которое создаётся в первую очередь трудом энтузиастов и которому прочат важную роль в будущей российской цифровой экономике. Нет сомнений в том, что потребители нововведений извлекают из них выгоду или снижают издержки, однако не всегда удаётся найти извлекающих материальную выгоду производителей и подсчитать соответствующий экономический эффект.

При другом подходе, который можно условно назвать «социологическим», в первую очередь выделяют коммуникативные аспекты распространения инноваций в обществе, в этом случае наиболее важны уровень образования индивидов и интенсивность контактов с инноваторами. Одна из основных сложностей в изучении инноваций состоит в том, что на распространение нововведений влияют обе группы факторов.

В качестве примера приведём определение Ю. А. Карповой : «инновация – новшество, прогрессивный результат творческой деятельности, который находит широкое применение и приводит к значительным изменениям в жизнедеятельности человека, общества, природы [10]». Таким образом, Ю. А. Карпова определяет инновацию как полезную, прогрессивную новинку, получившую широкое распространение, при этом специально подчёркивая творческий характер деятельности изобретателя. Ю. А. Карповой выделены две особенности инноваций, отличающие их от других новшеств: значительность и успешное внедрение [10]. Как отмечает Ю. А. Карпова, широкое распространение инновации означает её восприятие индивидуальным и общественным сознанием, порождение значимых изменений, которые отличаются прогрессивностью и могут относиться к любой сфере жизнедеятельности общества и человека. Что касается творческого характера деятельности изобретателя, то, на наш взгляд, включение этого аспекта в определение помогает обосновать включение изучения креативности в поле исследований нововведений.

Наиболее заметные технологические новшества последних десятилетий – это Интернет и мобильная связь [9; 15; 20]. Они охватили более половины населения земного шара и привели к значительным изменениям в деятельности человека. Так, мобильная телефонная связь, которая лишь в 1981 году начала распространение на массовом рынке, к 2009 году охватила 4,6 миллиарда абонентов. Отметим, что сколь бы убедительны ни были доводы в защиту важности и значительности тех или иных нововведений, всегда найдутся и скептики, которые сочтут их ничтожными или попросту вредными. Более того, достаточно вспомнить героин, который врачи прописывали как лекарство от кашля, средство для борьбы с насекомыми «ДДТ» и силиконовые импланты, чтобы удостовериться в существовании многочисленных побочных, в том числе и вредных для человека, эффектов некоторых нововведений. Однако споры о пользе или вреде от инноваций не должны мешать изучению процесса их распространения, поскольку к моменту, когда польза нововведения становится достаточно убедительно обоснованной, прикладная ценность изучения её распространения обычно уже близка к нулю.

Представители российской школы математического и информационного моделирования в социологии стремятся расширить область применения понятия нововведения. Так, по В. Ж. Келле, А. П. Михайлову и В. А. Шведовскому, «инновация (нововведение) – понятие, указывающее на то, что в общество вносится нечто новое, способствующее его дальнейшему продвижению [11]».

Ю. М. Плотинский предлагает называть «инновациями в широком смысле слова» любые «новые способы что-либо делать [17]». Такой подход позволяет своевременно начать изучение распространения новых идей и практик, не дожидаясь окончательного обоснования их полезности или эффекта от них, но оставляет за кадром вопрос о том, кто уполномочен решать, какие способы что-либо делать следует считать новыми, а какие – традиционными. Должен ли уровень новизны инноваций определяться специальным законом, государственной политикой [13], постановлением правительства, списком критических технологий, набором правил, решением уполномоченного или, может быть, мнением экспертного сообщества1?

-

1 Автору довелось наблюдать дискуссию между академиком одной из общественных академий и профессором, возглавляющим два диссертационных совета. После того, как академик продемонстрировал баночку с водой, очищенную предлагаемым им способом, профессор поинтересовался, является ли эта вода «живой»? Пока академик оправдывался (он очищал воду при помощи излучения, так что её правомернее было бы назвать «мёртвой»), профессор поставил вопрос, можно ли считать столь тривиальную воду инновацией? После ожесточенной перепалки дискуссия ненадолго затихла, пока не пришёл черед доклада профессора. Но не успел профессор изложить свою концепцию инновационного общества, как сторонники академика озадачили его вопросом, как же он смеет называть себя учёным, а свою работу – научной, если признает частную собственность? Слаженной команде академика удалось полностью блокировать работу конференции. Если такой конфликт разгорелся вокруг баночки с чистой водой, то можно себе представить, насколько болезненным может оказаться признание какого-нибудь другого новшества инновацией! История злоключений мно-

- Иногда предлагается использовать пороговое значение широкой распространённости, например, считать новым

явление, которым охвачено не менее половины или трёх четвертей общества, в противном случае относить явление к традиционным [18].

На наш взгляд, наиболее продуктивный для целей изучения распространения нововведений подход должен включать в их определение не те характеристики, которые будут измерены лишь постфактум, например, итоговый уровень распространения или экономический эффект, а те, которые предоставляют инструмент изучения новшества, начиная с момента его изобретения. В определении Э. Роджерса подчёркивается связь распространения инноваций с процессом принятия решений: «инновация – это идея, практика или объект, который воспринимается как новый индивидом или иной единицей, принимающей решение об её использовании [26]». Это определение играет ключевую роль в синтезированной Э. Роджерсом теории распространения нововведений («диффузии инноваций»), и в нём содержится ответ на поставленный выше вопрос – кто именно выносит вердикт о достаточном уровне новизны инновации. При таком подходе в ранг инновации новшество возводит лицо, принимающее решение о потреблении, даже если это не государство и не экспертное сообщество, а студент, посредственно успевающий по всем пред- жества новшеств, от производства сахара из свеклы и мытья рук перед осмотром больного до распространения гибридных сортов кукурузы и образовательных реформ, приводит к выводу о том, что новинку должен считать полезной в первую очередь тот, кому предстоит ей пользоваться.

метам. Не менее важно и то, что в ходе распространения инноваций принимают решения многочисленные индивиды или группы, а не, например, один решительный реформатор-визионер.

Вкратце, по Э. Роджерсу, инновация – это то, что воспринимает в качестве новшества индивид или организация, принимающие решение – принять или отвергнуть, при этом процесс принятия решений является массовым. Такое определение позволяет изучать процесс распространения даже таких новшеств, которые пока не признаны инновациями экспертным сообществом.

Компромиссный подход можно обнаружить в определении, данном Н. М. Лебедевой и Е. Г. Ясиным, которые предлагают разделить период существования новшества на два этапа, причём лишь на втором из них новшество заслуживает статус инновации: «если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации является воплощение их на практике. Отсюда следует, что инновация не является таковой до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить прибыль. Поэтому в узком, экономическом, смысле инновация есть продукт (новая конструкция, технология, организационный приём и т.п.), воплощённый в товаре, который пользуется спросом на рынке в силу своей новизны [12]» .

Необходимо отметить, что Е. Г. Ясин и Н. М. Лебедева отличают социальные нововведения от материально-технических (технологических), хотя в цитируемом определении не содержится ответа на вопрос, должны ли социальные инновации приносить прибыль. Кроме того, так же как и Ю. А. Карпова [10], авторы стремятся включить в сферу инноваций исследования креативности.

Однако, на наш взгляд, нельзя считать доказанной связь между установкой на инновативность , которую проявляют студенты в ходе описанных в статье Е. Г. Ясина и Н. М. Лебедевой экспериментов, и установкой на реализацию новых товаров с высокой прибылью.

Напротив, за инновативностью скрывается способность к творчеству и толерантность к изменениям и риску, которые зачастую отнюдь не способствуют выходу на самоокупаемость, снижению издержек и выплатам дивидендов акционерам.

Мы полагаем, что как изучение креативности, изобретательской деятельности, так и изучение распространения новшеств составляют весьма обширную область знаний, в то время как поле исследований инноваций как экономически эффективных новшеств, приносящих прибыль, напротив, является чрезвычайно узким, хотя и вызывающим острый интерес, поскольку подобные инновации нужны государству и обществу.

В случае приведённого выше списка широко распространённых новых информационных технологий уверенно можно говорить лишь о повышении производительности труда. Профессор В. Н. Лившиц, соавтор фундаментального учебника по оценке эффективности инвестиционных проектов [3], обратил внимание автора данной статьи на сложность измерения результативности внедрения информационных технологий и пошутил, что тому, кто справится с такой задачей, можно немедленно присуждать учёную степень доктора наук.

Полезность некоторых нововведений прошлого сегодня кажется очевидной, однако у современников вызывала сомнения не только их экономическая эффективность, но и их научная обоснованность. В середине XIX века, когда существование микробов ещё не было продемонстрировано Пастером, не удалось обосновать необходимость мыть руки перед приёмом родов – практики, которую не сумел внедрить в Австрии молодой врач Игнац Земмельвейс. Экономическая эффективность этого нововведения, которое значительно снизило смертность рожениц в венской клинике, также отрицалась, поскольку считалось, что в публичной клинике для бедных появлялись на свет в основном будущие преступники. Доказательство экономической эффективности, сокращения затрат и роста производительности труда в случае педагогических и культурных инноваций может занять десятилетия, что лишает исследователя стимула изучать распространение таких явлений в качестве нововведений. В то же время с помощью моделей распространения нововведений давно и успешно изучаются новшества, для которых аспект коммерциализации не является определяющим, в том числе распространение здорового образа жизни, методы планирования семьи, членство стран в международных организациях [24].

Отрасль знаний, изучающую закономерности развития инновационных процессов, называют инноватикой. Предметом инноватики является не только распространение инноваций, но и процесс изобретения, формирования новшеств, исследование восприимчивости к новшествам, формы организации и госу- дарственное регулирование инновационной деятельности и так далее. Наиболее заметные сегодня нововведения, такие как мобильная связь и сеть Интернет, уже находятся на ступени массового распространения, хотя далеко не все приносят прибыль, а некоторые предоставляются потребителям бесплатно.

Безусловно, вопросы о том, зачем распространяются инновации, каков их эффект, следует ли всемерно способствовать их распространению или, напро- тив, их тормозить, имеют первостепенное значение. Однако при изучении распространения нововведений предмет из- учения предполагает ответ не на вопрос «зачем?», а на вопрос «как это происходит?».

Остановимся теперь на определениях распространения , или диффузии, нововведений, отчётливо характеризующих различия в подходах различных исследовательских групп. В коллективной монографии под редакцией В. М. Аньшина и А. А. Дагаева подчёркивается связь нововведений с экономической системой: «диффузия нововведений – процесс их распространения в экономике. Более конкретно этот процесс выражается в вытеснении старых технологий новыми, а также в принятии потребителями новых, не имеющих аналогов технологий, ведущих к формированию новых потребностей [8]» .

В этом определении не делается акцента на том, каким образом потребители узнают о новых технологиях, как они принимают решения и важен ли при этом обмен информацией между субъектами. Напротив, в определении Э. Роджерса распространение (диффузия) понимается как распространение по коммуникаци- онным каналам в социальной системе, что подразумевает информационный обмен между её членами: «диффузия – это процесс, в ходе которого инновация с течением времени распространяется (коммуницируется) по определённым каналам между членами социальной системы [26]».

Несмотря на то, что термины «диффузия» и «распространение» зачастую используются в инноватике как синонимы, диффузию следует считать част- ным видом процесса распространения нововведений. Последний включает в себя также, во-первых, принуждение, при котором нововведение распространяется централизованно и процессы коммуникации и принятия решений обладают существенной спецификой. В частности, внедрение новых информационных технологий в организациях может заканчиваться провалом вследствие сопротивления сотрудников, которые находят новшество сложным и бесполезным [21]. Во-вторых, за рамками рассмотрения обычно остаются такие важные каналы распространения нововведений, как обучение в образовательном учреждении и в семье.

Диффузией же правильнее называть такой вид распространения, когда информация о новинках передаётся при межличностном общении и при помощи средств массовой информации. Основная масса количественных моделей распространения, безусловно, моделирует именно диффузию, в то время как модели, учитывающие обучение в семье и школе [5; 6], пока являются редкими, а изучение внедрения новых информационных технологий в организациях путём принуждения [21] представляет собой, фактически, обособленный поток научных работ и практических методик.

Не отрицая необходимости обоснования актуальности изучаемых новшеств и важности исследований связи показателей их распространения с экономическим эффектом (как для потребителя, так и для производителя), мы обращаем внимание на то, что преждевременные попытки доказательства, что эти новшества однажды приобретут статус инноваций (сократят затраты, повысят производительность труда или принесут прибыль), носят искусственный и поверхностный характер и напрасно расходуют время исследователя.

В случае информационных технологий, которые сменяют друг друга быстро, время, необходимое для доказательства экономического эффекта, может значительно превысить время жизни самой технологии. Потенциальная польза от использования количественных моделей распространения новых технологий наиболее велика на начальном этапе распространения новшества, когда его итоговая результативность является максимально неопределённой. В то же время количественный инструментарий получил из- вестность именно в качестве моделей «диффузии инноваций», или нововведений, а не «новшеств» или «новинок».

Безусловно, приходится признать ограниченную полезность этого банка моделей, основанного почти исключительно на наиболее крупных и удачных нововведениях прошлого для прогнозирования будущего технологий, среди которых обязательно окажутся и провальные. Однако данные о распространении таких менее успешных технологий будут накоплены лишь в том случае, если они будут изучаться с использованием количественных моделей, а прогресс будет достигаться по мере попыток объяснения расхождений между прогнозами и действительностью.

Поэтому подход, который позволит перейти к изучению более сложных (и актуальных на практике) сценариев развития, должен позволять широко истолковывать понятие нововведения (инновации) [11; 17], при этом подчёркивая важность массового принятия решений [26], и ускорять применение уже известных количественных моделей [17; 21; 24; 4–7] как инструмента поддержки управленческих решений.

Список литературы Определения нововведения как инструмент и препятствие при изучении распространения новых информационных технологий

- 168-182

- Бабаскин С. Я. Инновационный проект. Методы отбора и инструменты анализа рисков. Москва: Дело, 2009. 240 с.

- Бретт А. Оценка коммерциализуемости технологий: пер. с англ. // Коммерциализация технологий. Мировой опыт - российским регионам: сборник статей / сост. и общ. ред. Н. М. Фонштейн. Москва: Moscow News, 1995. С. 7-47.

- Виленский П. Л., Лившиц В. Н, Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Институт системного анализа РАН, Центральный экономико-математический институт РАН. 4-е издание, перераб. и доп. Москва: Дело, 2008. 1104 с.

- Делицын Л. Л. Инструментарий для отбора венчурным фондом инновационных проектов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2009. № 4 (81). С. 296-306.