Оптимизация экономической и социальной эффективности в развитии регионов: теоретические и прикладные аспекты

Автор: Данилова Ирина Валентиновна, Кочегарова Людмила Геннадьевна, Кузменко Юлия Геннадьевна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методические подходы к оценке и типологии регионов на основе определения экономической и социальной эффективности функционирования их экономики для повышения эффективности управления качеством жизни населения в субъектах РФ. Для оценки социальной эффективности региона наиболее перспективным методом является индексный (интегральный) подход, понимаемый как сведение разнородных параметров в единый. Среди методик такого типа (применительно к оценке качества жизни на уровне регионов) заслуживают внимания, по мнению авторов, следующие: 1) расчет Индекса человеческого развития (ИЧР); 2) индекс агентства «РИА Рейтинг»; 3) индекса РРР (рейтинг развития регионов). Для определения сопряженности экономической и социальной эффективности разработана типология регионов, массив выборки составили 80 субъектов РФ. В целях позиционирования регионов сформирована двумерная матрица: по вертикальной оси представлены данные по уровню показателя «рентабельность продукции обрабатывающих производств», по горизонтальной - интегральный индекс социальной эффективности. В аналитических целях оценка социальной эффективности произведена двумя способами: на основе индекса ИЧР и индекса, предложенного агентством «РИА Рейтинг». Обоснована роль механизма государственно-частного партнерства в обеспечении баланса и повышении уровня социально-экономической эффективности в развитии регионов в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. Согласованность экономической и социальной эффективности является не только теоретической проблемой, но и настоятельной регуляторной потребностью, инструменты достижения которой реально существуют и способны динамизировать социально-экономическую направленность развития регионов.

Региональный инвестиционный процесс, экономическая эффективность развития региона, социальная эффективность развития региона, классификация регионов по социально- экономической эффективности, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/147156341

IDR: 147156341 | УДК: 332.122 | DOI: 10.14529/em170202

Текст научной статьи Оптимизация экономической и социальной эффективности в развитии регионов: теоретические и прикладные аспекты

Функционирование и управление развитием региона как социально-экономической системы предполагает разработку механизма приоритизации либо интеграции социальных и экономических целей в зависимости от фактического состояния параметров и ситуации в регионе, при этом горизонт решения проблемы связан не столько с краткосрочными задачами, сколько с долгосрочными целями – обеспечение устойчивого развития экономики в целом. Такой подход связан с необходимостью повышения индустриальности технологического уклада за счет перехода к инновационной экономике, что усиливает требования к экономической результативности деятельности органов власти, как следствие, на второй план сдвигаются проблемы социальной сферы. Неоднородность социально-экономического развития регионов обусловливает различие в подходах и практических механизмах согласования целей социальной и экономической эффективности.

В общем случае под экономической эффективностью экономики региона понимается соотношение полезного результата экономической деятельности и затрат на ее осуществление. Такой подход универсален и применим к деятельности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, бизнеса в целом. На наш взгляд, объектом оценки экономической эффективности в рамках регионального пространства является, главным образом, реальный сектор, результаты оценки которого определяются эффективностью деятельности бизнес-структур (в том числе занимающихся практикоориентированными исследованиями и реализацией инновационных продуктов и услуг). Мониторинг экономической эффективности региона позволяет позиционировать субъекты РФ, концентрировать внимание на повышении конкурентоспособности, и, как следствие, определять ограничения, акцентировать внимание органов власти и стимулировать создание условий для генерации экономического роста.

Социальная эффективность региона традиционно оценивается по результатам деятельности органов государственной власти как соответствие совокупности социальных благ и услуг основным интересам и целям социума региона, потребностям населения и, в конечном счете, предполагает обеспечение определенного уровня качества жизни населения.

Наилучший вариант функционирования ре- гиональной экономики – достижение одновременно и социальной, и экономической эффективности, то есть нахождение оптимума с учетом экономических особенностей, потенциала и условий функционирования региона. Указанное качество функционирования отнюдь не предполагает распределение ресурсов в равных пропорциях между экономикой и ее социальной сферой для достижения динамики сопряженных результатов. Социальная и экономическая эффективность не достигаются автоматически, тем более при их рассмотрении в контексте долгосрочного развития, то есть необходим стратегический анализ и стратегическое государственное регулирование (в том числе, дифференцированная государственная поддержка). Речь идет о достижении консенсуса (нейтрализации противоречий) и разработке механизма согласования экономических и социальных интересов регионов как целостных социально-экономических систем. Рост социальной эффективности может ограничивать рост экономической в силу перераспределения экономических ресурсов (прежде всего бюджетных), которые могли бы быть использованы в альтернативных целях (достижение «майских указов» требует концентрации бюджетных средств на социальной сфере). Это может снизить возможности поддержки инвестиционного климата региона, льготирования налогов и т. д.

Стоит отметить, что существует определенная сложность в разграничении понятий социальной и экономической эффективности, поскольку часто социальная эффективность рассматривается как более общая категория, включающая в себя экономические аспекты. Поэтому некоторые авторы отмечают условность разделения эффективности на социальную и экономическую [1]. При оценке приоритетности экономических и социальных целей в литературе встречаются различные подходы. Так, Растовцева С.Н. подчеркивает вторичность экономического аспекта эффективности по сравнению с достижением социального, и рассматривает его как «средство для достижения социальных целей» [2]. Аналогичный подход встречается в зарубежных публикациях, например, прибыль кампаний рассматривается как средство, позволяющее повысить общественное благосостояние и гарантировать устойчивый социальный результат [3].

В другой современной литературе отмечается, что оптимальная стратегия регионального развития должна предусматривать как снижение рисков в социальной сфере, так и повышение экономической эффективности, что возможно только в случае реализации инновационного пути развития [4]. Снижение рисков и повышение результативности социальной сферы, как и повышение экономической эффективности, представляются дуальным и параллельными векторами инновационного пути развития экономики РФ.

Управленческие решения для целей социально-экономического развития регионов России требуют диагностики, методических подходов, классификации и позиционирования субъектов РФ, прикладных рекомендаций с учетом сложившегося уровня и динамики социально-экономической эффективности регионов. Это, в свою очередь, вызывает необходимость формализации понятий социальной и экономической эффективности и определение подходов к их измерению и оценке. С учетом долгосрочной конечной цели развития экономики страны полагаем, что социальную эффективность регионов целесообразно количественно оценивать на основе показателя качества жизни.

Системный анализ отличий в слагаемых, используемых для расчета и оценки качества жизни населения регионов, представлен в работах Паш-куса Т.Ю. и Красниковой Т.С. [5]. При этом выделяются следующие подходы к оценке качества жизни в процессе эволюции данного понятия:

-

а) акцент на возможностях материального потребления;

-

б) подход, предполагающий взаимосвязь качества жизни и средней продолжительности жизни;

-

в) подход, основанный на потреблении товаров первой необходимости/ предметов роскоши;

-

г) подход, измеряющий качество жизни через потребление одного товара (индекс Биг-Мака, индекс iPad и т. д.);

-

д) использование интегральных индексов, позволяющих проводить межстрановые сравнительные исследования (индекс человеческого развития, индекс счастья и т. д.).

Стремление «сконструировать» универсальный индекс связано, прежде всего, с функциональностью проводимого анализа и возможностью унификации показателей.

Для оценки социальной эффективности региона наиболее перспективным методом является индексный (интегральный) подход, понимаемый как сведение разнородных параметров в единый. Среди методик такого типа (применительно к оценке качества жизни на уровне регионов) заслуживают внимания следующие: 1) расчет Индекса человеческого развития (ИЧР); 2) индекс агентства «РИА Рейтинг»; 3) индекса РРР (рейтинг развития регионов). Детализация перечисленных методических подходов представлена в табл. 1.

Ключевые особенности оценки ИЧР состоят в простоте измерения на основе официальных статистических данных: ожидаемая продолжительность жизни; уровень образования, определяемый средней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжительностью обучения; валовой национальный доход на душу населения. Более комплексной является методика Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», в которой при составлении, например, рейтинга 2015 года учитывались 73 по-

Таблица 1

Характеристика методов оценки социального развития регионов РФ

|

Метод оценки |

Преимущества |

Недостатки |

|

ИЧР |

|

|

|

Подход «РИА Рейтинг» |

|

1) трудоемкость формирования рейтинга (требует анализа больших массивов информации) |

|

Рейтинг развития регионов (РРР) |

|

1) требует регулярного проведения экспертной работы |

казателя, объединенные в 11 групп (уровень доходов; занятость и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры). Использование интегральных рейтинговых оценок позволяет агрегированно/детализированно (общее/частное) идентифицировать позицию региона по качеству жизни в экономическом пространстве РФ 1 .

Интересен рейтинг развития регионов, разработанный ТРК «Петербург (с постоянной регулярностью формировался с 2006 по 2008 гг.), в котором был сделан акцент на социальную сферу, экономику, социальную и экономическую инфраструктуру. Функциональность рейтинга заключается в стремлении оценить взаимовлияние экономического и социального развития субъектов РФ.

Что касается оценки экономической эффективности региона, то мы согласны с мнением Фетисова Г.Г. и Орешина В.П. [6], что при выборе показателя следует руководствоваться двумя принципами: с одной стороны, это внутренняя эффективность реального сектора, а с другой – направленность на развитие национальной экономики. В то же время используемый показатель отношения объема ВРП к сумме материальных затрат, заработной платы и амортизационных отчислений не корректен, поскольку в структуре ВВП второй и третий из перечисленных компонентов присутствует по определению.

Для целей данной работы в качестве показателя экономической эффективности региона принята «рентабельность продукции обрабатывающих производств». Предложенный показатель, на наш взгляд, является целесообразным по следующим причинам:

-

а) характеризует внутреннюю эффективность бизнеса региона, причем реального сектора;

-

б) аккумулирует отраслевой срез, который влияет на итоговый показатель, косвенно отражает достигнутый этап в продвижении к более высокому технологическому укладу и инновационному этапу;

-

в) информативен для инвестора (национального и иностранного) с позиции оценки экономического потенциала региона и перспектив локализации инвестиционных проектов [7].

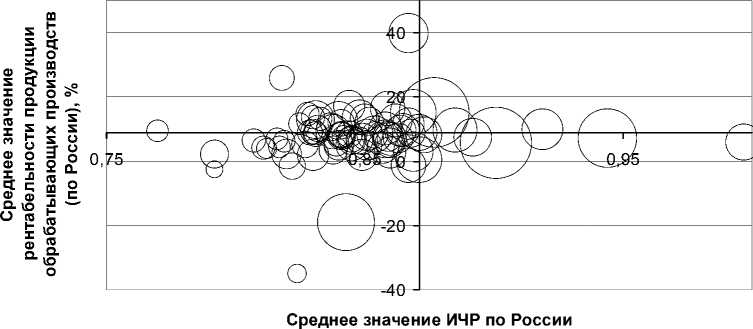

Для определения сопряженности экономической и социальной эффективности разработана типология регионов, массив выборки составили 80 субъектов РФ. В целях позиционирования регионов сформирована двумерная матрица: по вертикальной оси представлены данные по уровню показателя «рентабельность продукции обрабатывающих производств», по горизонтальной – интегральный индекс социальной эффективности. В аналитических целях оценка социальной эффективности произведена двумя способами: на основе индекса ИЧР и индекса, предложенного агентством «РИА Рейтинг» (Р). Результаты позициониро- вания регионов приведены в табл. 2. Каждый параметр, использованный для классификации регионов, разграничен на три уровня: высокий, средний и низкий. Регионы, близкие по рассматриваемым признакам, объединены в сходные группы.

При сравнении двух подходов к классификации можно отметить, что 65 % регионов подпадают в сходные типологические группы. Наиболее представительными при этом являются группы «средняя экономическая – средняя социальная эффективность», «высокая экономическая – средняя социальная эффективность», «средняя экономическая – высокая социальная эффективность», на которые приходится более 77 % всех регионов. Наиболее желательной (целевой) является ситуация, в которой достигается сбалансированное высокое развитие по показателю социальной и экономической эффективности (левый верхний квадрант матрицы). Однако при оценке социальной эффективности по индексу «РИА Рейтинг» ни один из регионов не попадает в данное поле матрицы (по методике ИЧР – 9 регионов РФ). Это связано с более детализированной, а соответственно, и более точной оценкой агентства «РИА Рейтинг», которая «ужесточает» условия попадания субъектов РФ в категорию социально эффективных.

Наименьшее значение ИЧР, равное 0,77, по состоянию на 2013 год имела республика Тыва, что по международным меркам относится к среднему уровню развития. 77 субъектов Федерации имеют уровень ИЧР, превышающий 0,8, что соответствует высокому и очень высокому уровню развития.

Для сравнения регионов, попадающих в сходные группы, целесообразно определить структуру их ВРП по видам экономической деятельности. Рассмотрим структуру ВРП регионов, локализованных в целевом сегменте матрицы. Сегмент «высокая социальная – высокая экономическая эффективность» включает девять регионов, в том числе Рязанскую обл., Волгоградскую обл., респ. Башкортостан, Пермский край, Самарскую обл., Красноярский край, Омскую обл., Магаданскую обл., Сахалинскую обл. Данные регионы характеризуются высокой долей обрабатывающих производств в структуре ВРП (в основном превышающей 26 %) либо горнодобывающей промышленности (в Сахалинской области добыча полезных ископаемых составляет 61,1 % ВРП). Нетипичным представителем данной группы является Магаданская область, в которой в 2013 году лишь 2,5 % ВРП приходилось на обрабатывающую промышленность и 17,4 % на добычу полезных ископаемых, однако высокую долю в ВРП занимают услуги по государственному управлению – 16,2 %.

Магаданская область является весьма специфичным регионом, который, с одной стороны, обладает богатым природно-ресурсным потенциа- лом, а, с другой стороны, низкая транспортная доступность и суровые климатические условия делают регион менее привлекательным для проживания. Высокий уровень жизни во многом обеспечивается здесь за счет дотаций, выделяемых из федерального бюджета. Что касается экономического развития, то, несмотря на наличие ряда масштабных инвестиционных проектов, связанных преимущественно с разработкой месторождений полезных ископаемых, существуют проблемы с привлечением инвестиций. Сдерживание инвестиций связано, прежде всего, с отсутствием развитой инфраструктуры и высокого уровня затрат. Кроме того, несмотря на демонстрируемый высокий уровень жизни, в регионе наблюдается отток населения (в том числе трудоспособного возраста) [8].

Проблемной зоной матрицы (выделена заливкой) является область низкой экономической и низкой социальной эффективности, либо и низким является один из показателей. Наличие таких регионов подтверждает имеющуюся асимметричность социально-экономических процессов на территории РФ [9]. Проблемные регионы требуют повышенного внимания органов государственной власти в части разработки программ, носящих комплексный характер и направленных на стабилизацию ситуации на данных территориях.

В процессе анализа проблемных регионов отдельно стоит остановиться на квадранте матрицы с уровнями «низкая социальная – низкая экономическая эффективность», куда относятся Чеченская республика и республика Ингушетия. В структуре ВРП Чеченской республики большая доля приходится на следующие виды экономической деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 21,3 %; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 18,4 %; образование – 11,9 %. На обрабатывающую промышленность в данном регионе приходится лишь 0,5 % ВРП.

Аналогичная ситуация наблюдается и в республике Ингушетии, где за счет обрабатывающей промышленности формируется лишь 2,1 % ВРП, при этом большая часть ВРП создается в сфере государственного управления (25,7 %). Следующие три места занимают строительство (15,4 %); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (14,6 %); образование (9,5 %).

Данные регионы являются проблемными для привлечения инвестиций с позиции инновационных перспектив, что существенно ограничивает возможности технологического продвижения.

Отдельно хотелось бы уделить внимание регионам Уральского федерального округа. Среди них три региона (Свердловская, Тюменская

|

© Он s О « н о н Д о сУ S д Д о S О СУ Он о Д S о о

я & СУ ю к S s я S р я :Я ” У о Он U S Я 4> Я У сУ Д О О S Н О н « о о о « Л Н О о н ’ey1 Д" о и |

д к |

О\ VI Он N |

1 |

|

VI Он |

|||

|

д Он и |

О\ ОО Он N |

s « « g я 8 9 о ч о g з g ю & г && У & О О S ” «" о " Г Я Д О т। | 5 « « ^8 s^°ouS^^ ” н « § >я ЯцУ-ЯЯ^сн-и |§|§2=§as m 5 § 5ЙЫ£ |

|

|

О\ °\ СУ Он |

5 г я я )S )S 5 )S г г СУмсУсУяясУяме « ю и и « « « « ю ю УоййииУиоо НДОтнОисУд^Д О Л М у а сУ S Я н ™ S § „ „ „ и у S ^ 5 я п S й ° . Р 3 У д st Я- д 84 Я У &$яиЯ5Яойя5 ^ ^ aS ^ ^ S Й s 1 ti Я нГ чг ’§ ’§ еГ « S | m о Ч о о & & о &« и |

||

|

я о m |

Л1 Он N |

О 3 я ris s 5 §S о о° 5 о ® Я Ри « »О г Он :Я S Д О t^ СУ s м № О нн" су О я X О 2 Г } Он су Д О о - § су t[ н 2 я • СО су Он СУ СУ 5 ^ ОнЯДД^ОО<Л |

|

|

Л1 Он |

1 |

||

|

(% 01 <“и) чтэончгэдвтнэс! квяоэнд |

|||

|

aioVoatnodn xninoiBHHiBgBdgo HuiBiiduVadn HHtixXb'odn ninoHqrggBiHgd мдиндьвнв оз иияхэхэяюоэ я чтэоняитяэффе квяэдьимоноя^ |

|||

В Челябинской области после обрабатывающей промышленности (31,2 %) второй по значимости является оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (13,6 %), третье и четвертое место занимают транспорт и связь (10,4 %) и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9 %). Регион является крупным промышленным центром, производит свыше 90 % гусеничных тракторов, почти две трети общероссийского выпуска бульдозеров, значительную долю готового проката черных металлов, автогрейдеров, изделий художественных промыслов из металлов.

Для Тюменской области первые четыре позиции в ВРП занимают добыча полезных ископаемых (52,5 %), транспорт и связь (8,7 %), оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (7,5 %), строительство (7,1 %). Область производит более половины общероссийской добычи нефти, природного и попутного газа.

В Курганской области на долю обрабатывающих производств приходится чуть более 20 % ВРП, меньшую долю занимают транспорт и связь (13,5 %), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (12,6 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (12,3 %). Сельское хозяйство области специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, птицеводстве. Очевидным является тот факт, что акцент при государственном регулировании должен быть сделан на стимулирование реального сектора как основы долгосрочного социального развития.

Для визуализации соотношения экономической и социальной эффективности как характеристик экономического и социального развития на рисунке представлена система координат, по оси абсцисс которой отражены значения ИЧР (средняя величина по РФ 0,871 – находится в точке пересечения с осью Y), по оси ординат – рентабельность продукции обрабатывающих производств (среднее значение для территории РФ составляет 8,8 %). Диаметр круга на графике соответствует объему ВРП на душу населения. Стоит отметить, что за последние десять лет ИЧР по России в целом характеризуется устойчивой положительной динамикой, но показатель рентабельности продукции обрабатывающих производств не имеет аналогичной тенденции и его значение снижается, что во многом обусловлено ситуацией экономической нестабильности предшествующего периода.

Рассмотренный подход к типологии российских регионов позволяет оценить уровень и направления движения для достижения целевых приоритетов развития типологических групп субъектов РФ, основные направления дифференциации регионов при программно-целевом управлении со стороны органов власти, вектор политики регулирования социально-экономических процессов, ориентиры в сглаживании значительных территориальных различий [10]. Роль правильной расстановки приоритетов и выбора соответствующего инструментария приобретает особую актуальность в периоды затяжных кризисных процессов.

Одним из инструментов, позволяющих в условиях бюджетных ограничений сочетать интересы частного инвестора с приоритетами социальноэкономического развития региона, является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Совершенствование российского законодательства и повышенное внимание органов государственной власти к данному вопросу в последние годы дало толчок к интенсивному внедрению механизма ГЧП в различные сферы деятельности (значительную роль в этом процессе играют концессионные соглашения). В результате предпринятых регуляторных мер количество проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия, увеличилось с 86 в 2013 году до 873 в 2015 году 3 .

Реализация ГЧП позволяет стимулировать

Распределение регионов РФ относительно средних значений экономической и социальной эффективности (по данным на 2013 год)

приток частных инвестиций и повысить эффективность использования бюджетных ресурсов. Целью использования данного инструментария является вовлечение частного сектора в реализацию ресурсо- и капиталоемких инфраструктурных проектов, развитие производственной деятельности в различных отраслях экономики, и, в результате этого, повышение уровня жизни населения 4 . Можно отметить особую значимость механизма ГЧП для дотационных регионов и депрессивых территорий [11], а также территорий, требующих повышения экономической эффективности реального сектора. Имея координаты достигнутой социальной и экономической эффективности в регионе, органы власти могут определять условия для стимулирования проектов интересующей направленности (социальной/экономической), тем самым в перспективе обеспечивая оптимальное соотношение экономической и социальной эффективности деятельности региона. Соглашение о ГЧП учитывает одновременно и интересы региона, заключающиеся в развитии и повышении качества жизни, и потребность частных инвесторов в различных мерах государственной поддержки [12].

Таким образом, согласованность экономической и социальной эффективности является не только теоретической проблемой, но и настоятельной регуляторной потребностью, инструменты достижения которой реально существуют и способны динамизировать социально-экономическую направленность развития регионов.

Список литературы Оптимизация экономической и социальной эффективности в развитии регионов: теоретические и прикладные аспекты

- Власенко, С. Эффективность в АПК -экономическая, социальная и экологическая/С. Власенко//Российской предпринимательство. -2009. -№ 4-2. -С. 124-128.

- Растовцева, С.Н. Сущность эффективности развития региона/С.Н. Растовцева//Общество: политика, экономика, право. -2014. -№ 1. -C. 75-81

- Verkerk, M.J. Social Entrepreneurship and Impact Investing/M.J. Verkerk//Philosophia Reformata. -2013. -Vol. 78, Issue 2. -Р. 209-221.

- Грицкевич, О.В. Экономический, социальный и экологический эффекты от инновационных программ в современной России/О.В. Грицкевич//Интерэкспо Гео Сибирь. -2014. -Т. 6, № 1. -С. 113-117.

- Пашкус, В.Ю. Качество жизни: понятие, подходы и оценка/В.Ю. Пашкус, Т.С. Красникова//Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. -2014. -Т. 5, № 3. -C. 150-174.

- Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление/Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 215. -416 с.

- Кочегарова, Л.Г. Оценка дисбаланса регионального развития по характеристикам экономической и социальной эффективности/Л.Г. Кочегарова//Менеджмент в России и за рубежом. -2015. -№ 4. -С. 44-50.

- Гальцева,Н.В. Уровень жизни в Магаданской области: мифы и реальность/Н.В. Гальцева, О.С. Фавстрицкая, О.А. Шарыпова//Региональная экономика: теория и практика. -2014. -№ 26 (353). -С. 10-20.

- Иванова, Н.В. Методика оценки пространственной дифференциации экономики регионов России/Н.В. Иванова//Экономика. Налоги. Право. -2013. -№ 6. -С. 63-70.

- Лисовцева, Л.Н. Преодоление асимметрии социально-экономического развития муниципальных образований/Л.Н. Лисовцева, Б.А. Бикетов, Е.В. Воробьева//Региональная экономика: теория и практика. -2010. -№ 1 (136). -С. 51-56.

- Дегтярёва, Т.Д. Государственно-частное партнерство: оценка и практика реализации на региональном уровне/Т.Д. Дегтярёва, Е.А. Чулкова, Е.С. Торбина//Интеллект. Инновации. Инвестиции. -2016. -№ 8. -С. 26-29.

- Шапиро, Н.А. Территориальный аспект в управлении инновациями и соглашение о государственно-частном партнерстве/Н.А. Шапиро, Ю.Е. Каплина//Управление экономическими системами: электронный научный журнал. -2016. -№ 11 (93). -С. 3.