Опыт документирования пещеры Шульган-Таш (Каповой) и окружающего ландшафта современными методами

Автор: Свойский Ю.М., Романенко Е.В., Григорьев Н.Н., Леванова Е.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Капова пещера (Шульган-Таш) располагается в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Это одна из крупнейших карстовых пещер на западном склоне Южного Урала, памятник природы, истории и культуры. До недавнего времени исследователи использовали карты и топопланы пещеры, сделанные в 1970-х гг., отличающиеся большой погрешностью и неточностью. Комплексное документирование карстовой полости системы пещеры в 2017 г. было предпринято с целью создания набора взаимосвязанных пространственных данных, описывающих собственно карстовую полость, ее ландшафтный и геологический контексты и палеолитические рисунки. Изучение отечественного и мирового опыта картирования пещер показывает, что в общем случае эта задача исследователями не решена. Наскальные рисунки в пещерах часто документируются без определения их точного пространственного положения. Однако эта информация представляется критически важной для консервации рисунков, так как грунтовые минерализованные воды, поступающие по трещинам, угрожают их сохранности. Проведенные работы предполагают в перспективе создание цифрового образа пещерного памятника палеолитической живописи. Для дальнейшего исследования и сохранения Каповой пещеры как уникального памятника природы и культурного наследия необходимо суммировать сведения о характере натечных образований на стенах, расположении археологических раскопов прошлых лет, мест находок и взятых проб, инженерных сооружений, датчиков системы мониторинга, интегрировав все эти данные в цифровую информационную модель пещеры. Такая информационная модель, обеспечивая работу с разными уровнями детальности - от горного массива в целом, до отдельной поверхности с рисунками, несомненно, позволит лучше исследовать взаимосвязи между карстовой полостью и поверхностью, поставить новые исследовательские вопросы, предложить аналитические или методологические протоколы, использующие возможности трехмерного моделирования и геоинформационных технологий.

Палеолитическое искусство пещер, документирование, трехмерное моделирование, лазерное сканирование, фотограмметрия, капова пещера, шульган-таш, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/143175996

IDR: 143175996

Текст научной статьи Опыт документирования пещеры Шульган-Таш (Каповой) и окружающего ландшафта современными методами

До недавнего времени исследователи использовали карты и топопланы пещеры, сделанные в 1970-х гг., отличающиеся большой погрешностью и неточностью.

Первые научные изыскания, связанные с пещерой Шульган-Таш, относятся к концу XVIII в. Согласно административно-территориальному делению, в XVIII в. пещера находилась в составе Бурзянской волости Ногайской дороги Оренбургской губернии, на землях башкирских вотчинников. Первым ближайшим к пещере стационарным поселением, по-видимому, следует считать рабочий поселок Вознесенского медеплавильного завода, основанный в 1753 г.

В 1741 г. известный географ и краевед П. И. Рычков возглавил Географический департамент, созданный в Оренбургской губернии. В 1752 г. по инициативе П. И. Рычкова группа геодезистов во главе с Иваном Красильниковым приступает к составлению новой генеральной карты Оренбургской губернии. В январе 1760 г. Рычков по служебной необходимости находился на Вознесенском медеплавильном заводе, где от местных жителей узнал о находящейся в 12 верстах крупной пещере, и в сопровождении местных башкир и служащих завода посетил Шульган-Таш и ознакомился с первым этажом пещеры. Публикация об обследовании пещеры вышла в марте того же года в академическом журнале «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» (Рычков, 1760). Спустя два года рассказ о пещере был опубликован в труде «Топография оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии» (Рычков, 1762), который причисляется к произведениям классической мировой географической литературы. Статья П. И. Рычкова о пещере Шульган-Таш считается первой научной работой по карсту России (Мильков, 1953. С. 32).

В 2003 г. в РГАДА был обнаружен «План пещеры при реке Белой», состоящий из трех частей («План пещеры», «Профиль пещеры», «Вид горы, в которую продолжается пещера. Вход в оную под № 1»), составленный И. Красильниковым. Предполагается, что эти рисунки подготовлены в Оренбурге с описания П. И. Рычкова. На сегодняшний день это первые известные наброски плана и профиля пещеры Шульган-Таш ( Курлаев , 2007).

Публикации П. И. Рычкова сделали пещеру Шульган-Таш известной достопримечательностью в России и Европе. Спустя 11 лет осмотреть удивительную пещеру приехал другой известный путешественник И. И. Лепехин. В этот период, воплощая в жизнь давние планы М. В. Ломоносова, Петербургская академия наук приступила к организации экспедиций по разным регионам Российской империи для астрономических и метеорологических наблюдений, описания природных, хозяйственных и культурных особенностей областей, обследования разного рода достопримечательностей и др. В мае 1770 г. Лепехин посетил Вознесенский медеплавильный завод и пещеру Шульган-Таш. Экспедиция обследовала первый этаж пещеры и «скважины», замеченные П. И. Рычковым. Исследователи также сумели подняться на второй этаж и пройти его вплоть до Бриллиантового зала.

Последующие обследования пещеры, проводимые в XIX в., имели эпизодический характер. Среди дореволюционных исследователей, посещавших Шульган-Таш, необходимо упомянуть краеведов В. С. Лосиевского, М. В. Ло-сиевского, А. Игнатовича, геологов Н. Г. Меглицкого и А. И. Антипова, путешественника С. Меча. Все эти исследователи посещали пещеру в ознакомительных целях, а содержание их работ имеет описательный, краеведческий характер и не содержит графических материалов.

В 1896 г. лесник казенного бора Федор Гусев обнаружил в пещере человеческий череп. Это была уже вторая находка антропологического материала в пещере. В связи с этим членами Оренбургского отделения Императорского географического общества лесничими Ф. Симоном, Д. Соколовым, а также землевладельцем И. Заневским в марте 1896 г. была составлена инструментальная топографическая съемка первого этажа пещеры ( Соколов и др. , 1897). После выхода публикации об этом обследовании пещеры, ввиду ошибочных умозаключений, возник миф о существовании т. н. «Лепехинского хода», соединяющего первый и второй этажи пещеры через зал Хаоса.

В 1923 и 1931 гг. пещеру посещал геолог Г. В. Вахрушев. Ученый описал геологические и гидрологические особенности пещеры, составил полуинстру-ментальный план, выделив четыре яруса спелеосистемы. Вахрушев отмечал, что изучение пещеры Шульган-Таш в будущем приобретет большое значение для археологии и геологии ( Вахрушев , 1925).

После открытия в 1959 г. в пещере палеолитической живописи геологом А. В. Рюминым картирование пещеры было продолжено работами И. К. Кудряшова, О. Н. Бадера, Е. Д. Богдановича, В. Э. Киселева, А. Шумейко, Ю. С. Лях-ницкого.

В 1959–1965 гг. А. В. Рюминым составлены схематические рисунки плана и профиля карстовой системы. В этом же году при геологическом факультете Башкирского государственного университета появляется первое официальное объединение спелеотуристов – Секция спелеологов БГУ, организованная И. К. Кудряшовым и Е. Д. Богдановичем. В 1960 г. секция была преобразована в комплексную карстово-спелеологическую экспедицию, которая присоединилась к исследованиям А. В. Рюмина. Участники экспедиции проводили в Шульган-Таш комплексные исследования. В 1960 г. были проведены первые полноценные геодезические работы, составлен подробный топографический инструментальный план всего старого отдела пещеры и пещерного массива, начаты систематические наблюдения за микроклиматом пещеры, продолжено изучение ее геологического строения. В 1961 г. спелеологи вместе с А. В. Рюминым прошли узкий лаз «Шкуродер» (Ход Рюмина) и обследовали новый район. Теодолитные ходы, проложенные по пещере, многократно перепроверялись в рамках студенческих практик до 1977 г.

С 1982 г. геодезические работы в пещере и в ее окрестностях продолжила исследовательская группа Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского под руководством Ю. С. Ляхниц-кого. К 2015 г. протяженность обследованных ходов спелеосистемы составила 3323 м. Спелеологи выполнили уточнение съемок экспедиции Е. Д. Богдановича и И. К. Кудряшова, а также составили детальные планы всех залов пещеры, пещерного массива и каньона.

Таким образом, к настоящему времени трудами нескольких исследовательских коллективов был составлен ряд карт и планов пещеры. Как правило, эти работы были выполнены на должном техническом уровне – в пределах возможностей измерительных технологий ХХ в., имевшихся в распоряжении исследователей. Для всех этих материалов характерны недостаточная детальность, отсутствие единства системы координат общих планов и планов отдельных залов, а также данных о потолке и стенах карстовой полости.

В 2012 г. правительство Республики Башкортостан предложило включить древние наскальные изображения пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках реализации этого проекта был выполнен анализ накопленных картографических материалов, который показал, что работами Е. Д. Богдановича, И. К. Кудряшова и Ю. С. Ляхницкого возможности традиционных методов картирования исчерпаны и без применения новых технологий документирования невозможно добиться существенного прогресса в уточнении геометрии карстовой полости, качества и детальности картографических материалов. Поэтому в 2017 г. Научно-производственным центром по охране недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан при содействии Центра палеоискусства Института археологии РАН были инициированы работы по документированию пещеры современными техническими средствами и методами3.

Комплексное документирование карстовой полости системы Каповой пещеры было предпринято с целью создания набора взаимосвязанных пространственных данных, описывающих собственно карстовую полость, ее ландшафтный и геологический контексты и палеолитические рисунки.

Задачи проекта включали получение сведений о геометрии пещерной полости, определение взаимного расположения пещеры и наземных форм рельефа (в том числе однозначное решение вопроса об относительном пространственном расположении зала Хаоса и каньона), документирование системы трещин и выявление ее связей с карстовыми формами на поверхности. Для каталогизации наскальных изображений было необходимо точно определить расположение панно и документировать геометрию участков стен с рисунками. Кроме того, планом работ предусматривалось картирование инженерных сооружений, размещенных в пещере, элементов системы мониторинга, археологических раскопов прошлых лет.

Анализ мирового опыта в области документирования карстовых полостей с наскальными рисунками показывает, что большая часть новаторских работ по применению метода трехмерного моделирования в пещерах связана с французскими памятниками. Метод физического трехмерного копирования поверхностей (или контурных морфологических карт) археолога А. Лемози, изобретенный в 1920-х гг., заключался в покрытии частей декорированного потолка нитями, перекрещенными для образования небольших ромбов ( Lemozi , 1929). Методику физического копирования рельефа поверхности использовал известный французский исследователь пещерного искусства А. Брейль. Однако вскоре эти методы устаревают, поскольку достижения в области фотографии, лазерных технологий и обработки данных дали толчок первым фотограмметрическим опытам в документировании (1960-е гг.) и лазерному сканированию в пещерах (1990-е гг.).

В 1970-е гг. к фотограмметрии при изучении пещерных рисунков в Перш-Мерль обратился французский исследователь Л. Лорбланше ( Lorblanchet , 1982; 2010). Хотя результаты позволили ему проанализировать морфологию стен и обнаружить взаимосвязь между рисунками и особенностями рельефа скальных поверхностей, Лорбланше не был убежден в целесообразности проведения столь технически сложной процедуры. Вероятно, именно по этой причине фотограмметрия мало использовалась в исследованиях наскального искусства вплоть до конца XX в.

Первое в истории подземное исследование пещерного памятника при помощи лидара было проведено исследователем Национального центра предыстории Н. Ожула (N. Aujoulat) и инженером Ж. Тибо (G. Thibault). В рамках научно-технической программы, направленной на создание новых трехмерных инструментов для изучения объектов культурного наследия, в 1994 г. они протестировали сканер в небольшой пещере Вьельмули в Дордони ( Aujoulat et al. , 2005), а также в пещере Коске ( Thibault , 2001). Главной целью этих работ была точная топографическая привязка рисунков и гравировок в пещере. Уже с 1997 г. фотограмметрия

Р. Барков, А. Бляблин, В. Васнев, Р. Габдулин, А. Клейменов, Е. Конакова, Р. Насретдинов, А. Ножкин, А. Павлов, А. Пешков, С. Пешков, Д. Сарычев, А. Сидоров, М. Свойский, Е. Титкова. Иллюстрации к настоящей статье подготовлены к публикации А. А. Зиганшиной.

используется при документировании пещеры Шове, а с 1999 г. – в пещере Рок-де-Сер ( Bourdier et al. , 2008). Наиболее полно историография проблемы применения цифровых методов документирования, фотограмметрии и различных методов обработки цифровых снимков и моделей представлена в обзорных исследованиях французских коллег ( Jaillet et al. , 2017; Robert et al. , 2016).

В последние годы исследователи отмечают прямую связь между применением методов бесконтактного документирования и обращением к междисциплинарным исследованиям ( Jaillet et al. , 2017). Получая новый массив данных о памятнике, приходится искать новые пути использования и интерпретации, тем самым повышая качество исследований. Трехмерное моделирование вызывает новые исследовательские вопросы и может предложить новые аналитические или методологические решения. ( Delannoy et al. , 2017; Jaillet et al. , 2017). Само принятие трехмерной перспективы значительно расширило горизонты многих областей исследований наскального искусства. Действительно, лазерное сканирование, моделирование и визуализация на основе цифровых моделей уже более 10 лет успешно применяются при исследовании пещерных памятников Западной Европы. Методы трехмерного моделирования использовались в том числе для создания факсимильных копий для музеев (пещер Шове и Ляско), где применение этих методов гарантировало, что морфология стен пещер и положение рисунков будут точно воспроизведены относительно друг друга ( Delannoy et al. , 2014; 2017).

За пределами Франции трехмерное документирование карстовых полостей, в том числе пещер с рисунками, выполнялось в Италии (Гротта деи-Черви), в Испании (Парпальо, Альтамира, Лас-Кальдас, Пенья-де-Кандамо), Южной Африке (Вондерверк) ( Lerma et al. , 2010; Donelan , 2002; González-Aguilera et al ., 2009; Rüther et al ., 2009).

В России к моменту начала разработки проекта по документированию пещеры Шульган-Таш современные методы картирования были применены лишь на одном объекте – в Денисовой пещере, где в 2012 г. было выполнено лазерное сканирование пещерной полости и построена трехмерная модель пещеры ( Лео нов и др ., 2016).

История применения вышеперечисленных методик за рубежом показывает, что, как правило, подземные полости документируются для решения лишь одной или реже нескольких частных задач и только одним методом. Почти всегда детально картируется только подземная полость, а окружающий пещеру ландшафт не документируется и не анализируется современными методами. Однако эта информация представляется критически важной для консервации рисунков, так как грунтовые минерализованные воды, поступающие по трещинам, угрожают их сохранности.

Для решения задач проекта сотрудниками Лаборатории RSSDA был разработан и практически применен комбинированный подход к документированию пещеры и окружающего ландшафта различными методами трехмерного моделирования. Этот подход предполагал документирование элементов памятника разнородными техническими средствами с последующей их взаимной увязкой на основе общей опорной геодезической сети. Опорная сеть создавалась методами спутниковой геодезии (создание наземного базиса в районе входа в пещеру) и тахеометрии (непосредственно в пещере) и в дальнейшем использовалась для привязки всех собираемых данных. Комплекс методов документирования

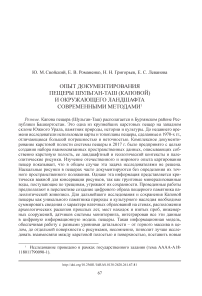

Рис. 1. Комбинирование результатов воздушного и подземного лазерного сканирования в единой (мировой) системе координат а–б – классифицированное облако точек воздушного лазерного сканирования (а – классы «земля» и «растительность»; б – класс «земля»); в – положение карстовой полости относительно рельефа, подключены классы точек лазерных отражений «земля», «растительность», «пещера»; г – цифровая модель рельефа с наблюдаемыми карстовыми формами – цепочками западин (поноров), связывающих поверхность с подземными полостями; д – облако точек лазерных отражений, иллюстрирующее положение отдельных элементов карстовой полости относительно поверхности элементов карстовой полости и окружающего ландшафта включал воздушное лазерное сканирование, подземное лазерное сканирование, плановую аэрофотосъемку, перспективную фотосъемку с БПЛА, подземную фотосъемку.

Воздушное лазерное сканирование с одновременной аэрофотосъемкой использовалось для картирования ландшафта окрестностей пещеры (рис. 1). Параметры полета и настройки оборудования выбирались таким образом, чтобы получить данные высокой детальности, точно воспроизводящие ландшафт и пригодные для выявления элементов геологического строения, в первую очередь – карстовые и структурные формы рельефа (рис. 1: г ). Аэросъемкой была покрыта территория в 25 кв. км, охватывавшая район пещеры и соседние горные массивы. Минимально допустимая плотность облака точек лазерных отражений составляла 15 точек на кв. м, однако непосредственно в районе пещеры на площади около 1 кв. км она была доведена до 100 точек на кв. м. На основе собранных данных были сформированы ортофотопланы с разрешением 7 см/пиксель и модели рельефа разрешением 25, 50 см и 1 м. Эти данные, помимо решения собственно картировочных задач, позволяют выявить взаимосвязи между рельефом поверхности и полостью пещеры (рис. 1: д ).

Для документирования зоны вертикальных поверхностей на входе в грот Портал была применена перспективная аэрофотосъемка с БПЛА. Эта съемка позволила обеспечить связь между данными воздушного и наземного лазерного сканирования.

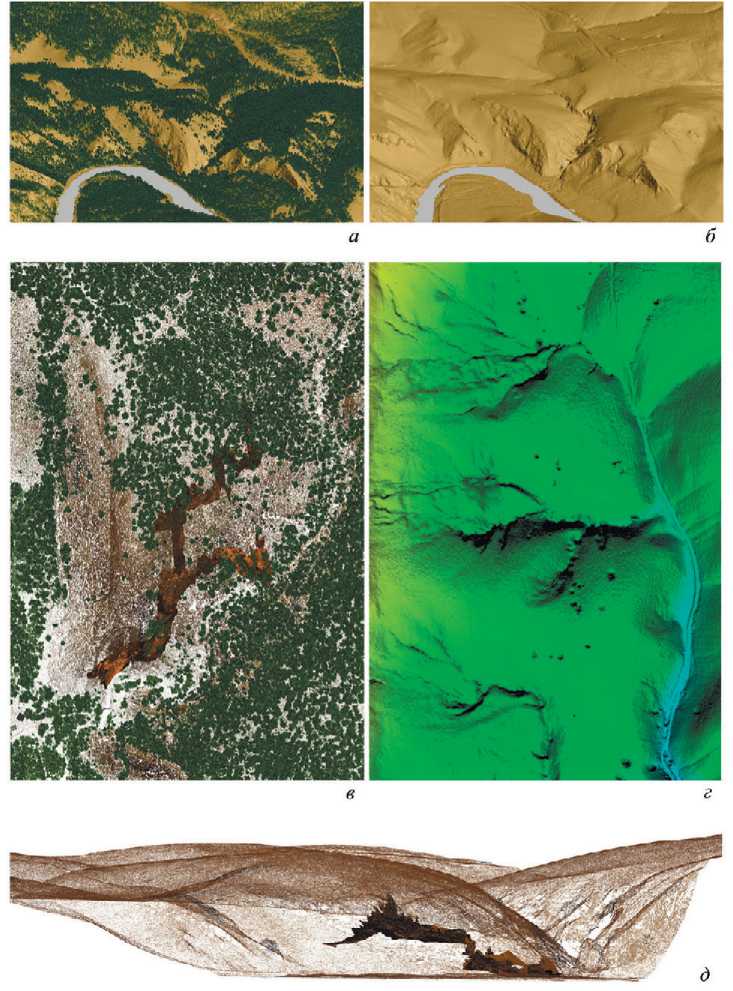

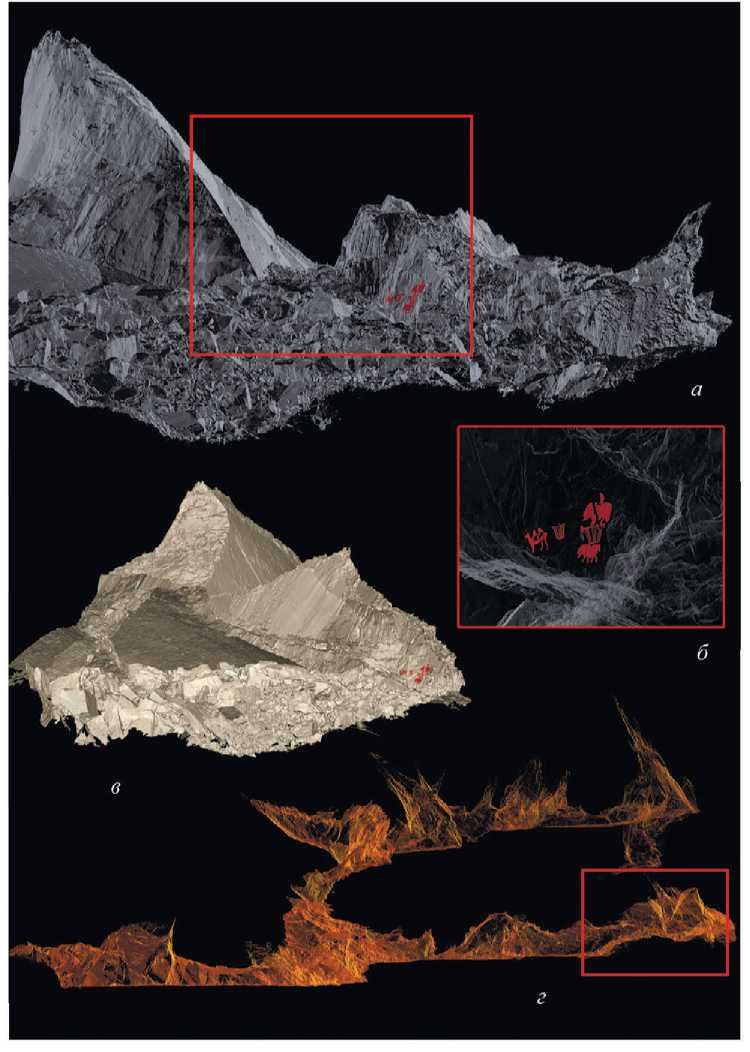

Подземным лазерным сканированием была документирована полость пещеры от грота Портал до зала Хаоса (1-й этаж) и зала Бриллиантового (2-й этаж) включительно (рис. 2). Лазерное сканирование было выполнено в 336 пунктах, собрано 16,4 млн точек лазерных отражений. Плотность облака точек лазерного сканирования составила 25 точек на кв. см поверхности; на основе этих данных были сформированы трехмерные полигональные модели (рис. 2: в ; 4), с высокой точностью воспроизводящие геометрию полости и достаточные для формирования частных специализированных карт, поперечных и продольных профилей, анализа системы трещин. Построена карта горизонтальной проекции пещеры, выявившая ряд ошибок предыдущих съемок. Сопоставление модели пещеры с моделью рельефа поверхности позволяет выявить ряд закономерностей, важных для анализа поведения грунтовых вод, оказывающих воздействие на наскальные изображения (рис. 4).

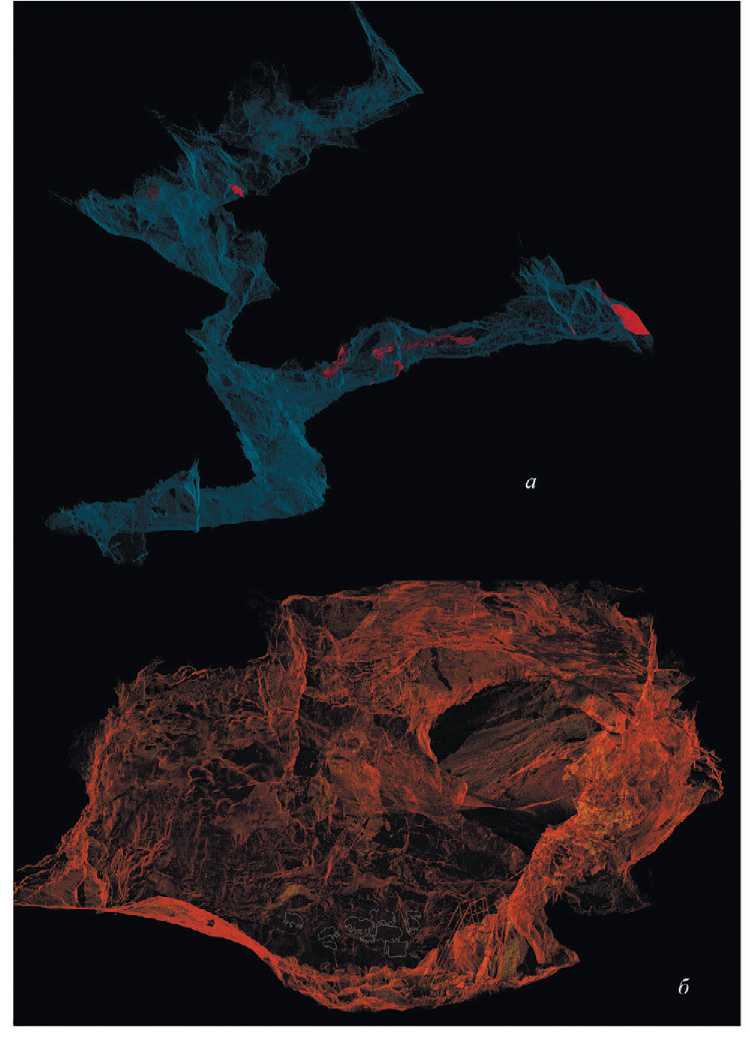

Для документирования наскальных изображений была использована фотосъемка с последующей фотограмметрической и пост-фотограмметрической обработкой. При документировании было сделано 16 380 фотографий, позволивших сформировать трехмерные полигональные модели стен с детальностью 1000 полигонов на кв. см. Такая детальность надежно воспроизводит геометрию поверхностей и позволяет производить мониторинг развития кальцитовых кор на участках с рисунками (рис. 4). Фотограмметрические модели фрагментов пещеры формировались с опорой на данные лазерного сканирования, чем была обеспечена их взаимосвязь с общей моделью пещеры (рис. 3).

Таким образом, в результате съемки был создан массив взаимно увязанных пространственных данных, вполне отображающих топографию местности, геометрию полости пещеры, а также палеолитические наскальные рисунки.

Рис. 2. Воспроизведение карстовой полости и положения наскальных изображений. Южная часть зала Хаоса. Красным показана схематическая прорисовка рисунков панно «Лошади и знаки» с изображением верблюда а – облако точек лазерных отражений, общий вид; б – участок облака точек с рисунками; в – трехмерная полигональная модель южной части зала Хаоса; г – облако точек подземного лазерного сканирования, красной рамкой показано положение зала Хаоса

Рис. 3. Комбинирование данных лазерного сканирования и моделирования фотограмметрическим способом а – облако точек лазерного сканирования пещеры (синий цвет) с подгруженными участками детализации, моделированными фотограмметрическим способом (красный цвет); б – западное панно зала Рисунков. Фрагмент облака точек лазерного сканирования с наложенными векторными прорисовками контуров рисунков, выполненных по данным фотограмметрического моделирования

Янь''.

в

Рис. 4. Трехмерная полигональная текстурированная модель Восточного панно зала Рисунков а – общий вид; б – фрагмент с изображением тура и мамонтов; в – этот же фрагмент с отключенной фотографической текстурой

Предварительные результаты работ представлены в буклете «Шульган-Таш» (Шульган-Таш, 2018) и на сайте Лаборатории RSSDA4.

Проведенные работы предполагают в перспективе создание цифрового образа пещерного памятника палеолитической живописи. Для дальнейшего исследования и сохранения Каповой пещеры как уникального памятника природы и культурного наследия необходимо суммировать сведения о характере натечных образований на стенах, расположении археологических раскопов прошлых лет, местах находок и взятых пробах, инженерных сооружениях, датчиках системы мониторинга, интегрировав все эти данные в цифровую информационную модель пещеры. Такая информационная модель, обеспечивая работу с разными уровнями детальности, от горного массива в целом до отдельной поверхности с рисунками, несомненно, позволит лучше исследовать взаимосвязи между карстовой полостью и поверхностью, поставить новые исследовательские вопросы, предложить аналитические или методологические протоколы, использующие возможности трехмерного моделирования и геоинформационных технологий.

Выполненные к настоящему времени работы по комплексному документированию пещеры Шульган-Таш по своему масштабу, разнообразию привлеченной техники и методов, точности и детальности полученных результатов превосходят известные авторам аналогичные проекты по картированию пещер, выполненные в России и мире. Основной задачей дальнейшего использования сформированного в результате работ массива пространственных данных является организация доступа к нему работающих на памятнике исследователей и пополнение его новыми материалами.

Список литературы Опыт документирования пещеры Шульган-Таш (Каповой) и окружающего ландшафта современными методами

- Вахрушев Г. В., 1925. Большая Каповая пещера (Шульган) и ее подземные водоемы в Южном Урале // Труды Первого всероссийского гидрологического съезда в Ленинграде 7–14 мая 1924 г. Л. С. 250–251.

- Дублянский Ю. В., Мосли Д., Шпётль К., Ляхницкий Ю. С., Житенев В. С, Эдвардс Р. Л., 2016. Уран-ториевое датирование палеолитических рисунков пещеры Шульган-Таш (Капова) // Проблемы сохранения, консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и развитие туристической инфраструктуры достопримечательного места Земля Урал-Батыра: материалы Международного научного симпозиума. Уфа: НПЦ МК РБ. С. 52–54, 57–58.

- Житенев В. С., 2018. Капова пещера – палеолитическое подземное святилище. М.: Индрик. 296 с. (Труды исторического факультета МГУ; вып. 127. Сер. II. Исторические исследования; 73.)

- Курлаев Е. А., 2007. Первый чертеж пещеры Шульган-Таш // Уфимский археологический вестник. № 6–7. С. 202.

- Леонов А. В., Аникушкин М. Н., Бобков А. Е., Рысь И. В., Козликин М. Б., Шуньков М. В., Деревянко А. П., Батурин Ю. М., 2016. Создание виртуальной 3D-модели Денисовой пещеры // АЭАЕ. Т. 59. № 3. С. 14–20.

- Мильков Ф. Н., 1953. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды. М.: Гос. изд-во географической литературы. 144 с.: ил., карт.

- Рычков П. И., 1760. Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер, в Башкирии находящихся, за славную и наибольшую почитается // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. Март. С. 195–220.

- Рычков П. И., 1762. Топография оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии. Ч. 1. СПб.: При Имп. акад. наук. 331 с.

- Соколов Д., Заневский И., Симон Ф., 1897. Протокол об осмотре и измерении Каповой пещеры на р. Белой в Орском уезде Оренбургской губернии, близ деревни Шульгановой (Адильгиреевой) 3-й Бурзянской волости // Известия Оренбургского отделения Императорского русского географического общества. Вып. 10. С. 75–79.

- Шульган-Таш / Сост.: Ю. М. Свойский, Е. В. Романенко, Н. Н. Григорьев. М.: Тип. «Московский печатный двор», 2018. 80 с.

- Aujoulat N., Perazio G., Faverge D., Peral F., 2005. Contribution de la saisie tridimensionnelle à l’étude de l’art pariétal et de son contexte physique // Recherches pluridisciplinaires dans la grotte Chauvet: Journées SPF, Lyon, 11–12 octobre 2003 / Ed. G.-M. Geneste. Paris: Société préhistorique française. P. 189–197. (Travaux de la Société Préhistorique Française; 6. Karstologia memoires; 11.)

- Bourdier C., Fuentes O., Hamon G.. Pinçon G., 2008. Technologies 3D appliquées à la sculpture pariétale magdalénienne // Images et relevés archéologiques, de la preuve à la demonstration: 132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Arles, 2007 / Dir. O. Bouchsenchutz. Paris: Editions du CTHS. P. 123–142.

- Delannoy J.-J., David B., Geneste J.-M., Katherine M., Sadier B., Gunn R., 2017. Engineers of the Arnhem Land plateau: Evidence for the origins and transformation of sheltered spaces at Nawarla Gabarnmang // The archaeology of rock art in Western Arnhem Land, Northern Australia / Eds.: B. David, P. S. C. Taçon, J.-J. Delannoy, J.-M. Geneste. Canberra: ANU Press. P. 197–243. (Terra Australis; 48.)

- Delannoy J.-J., Sadier B., Valke S., Peral J., Perazio G., Jaillet S., Tosello G., Geneste G.-M., Clottes J., 2014. La modélisation 3-D, outil de transfert des connaissances. Exemple de la réplique de la grotte Chauvet: La Caverne du Pont d’Arc (Ardèche France) // Karstologia. № 64. P. 41–57.

- Donelan J., 2002. Making Prehistory // Computer Graphics World. Vol. 25. No. 3. P. 32–33.

- González-Aguilera D., Muñoz-Nieto A., Gómez-Lahoz J., Herrero-Pascual J., Gutierrez-Alonso G., 2009. 3D Digital Surveying and Modelling of Cave Geometry: Application to Paleolithic Rock Art // Sensors. No. 9. P. 1108–1127.

- Jaillet S., Delannoy J.-J., Monney J., Sadier B., 2017. 3-D modelling in rock art research: Terrestrial laser scanning, photogrammetry and the time factor [Electronic resource] // The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Rock Art. Oxford: Oxford University Press. URL: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190607357.013.45 (дата обращения: 23.10.2020).

- Lemozi A., 1929. La Grotte-Temple du Pech-Merle. Un nouveau sanctuaire préhistorique. Paris: A. Picard. 184 p.

- Lerma J., Navarro S., Cabrelles M., Villaverde V., 2010. Terrestrial laser scanning and close range photogrammetry for 3D archaeological documentation: the Upper Palaeolithic Cave of Parpalló as a case study // Journal of Archaeological Science. Vol. 37. No. 3. P. 499–507.

- Lorblanchet M., 1982. Les dessins noirs du Pech-Merle // Congrès préhistorique de France, XXI session, Montauban-Cahors. T. 1. Paris: Société Préhistorique Française. P. 178–207.

- Lorblanchet M., 2010. Art Pariétal, grottes ornées du Quercy. Paris: Editions Rouergue. 448 p.

- Robert E., Petrognani S., Lesvignes E., 2016. Applications of digital photography in the study of Paleolithic cave art // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 10. P. 847–858.

- Rüther H., Chazan M., Schroeder R., Neeser R., Held C., Walker S. J., Matmon A., Horwitz L. K., 2009.

- Laser scanning for conservation and research of African cultural heritage sites: the case study of Wonderwerk Cave, South Africa // Journal of Archaeological Science. Vol. 36. No. 9. P. 1847–1856.

- Thibault G., 2001. Modélisation 3-D de la grotte Cosquer par relevé laser // International Newsletter on Rock Art. № 28. P. 25–29.