Опыт хронологической корреляции береговых форм рельефа Голоценового моря в депрессии реки Тулома и Кольском заливе

Автор: Толстобров Дмитрий Сергеевич, Колька Василий Васильевич, Толстоброва Ална Николаевна, Корсакова Ольга Павловна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1-1 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья является продолжением исследований неотектонических движений земной коры в пределах северо-западной части Кольского региона. Новые данные радиоуглеродного датирования донных отложений озерных котловин в долине р. Тулома позволили модифицировать диаграмму релятивных линий поднятия земной коры в северо-западной части Кольского региона и сравнить их с построенными ранее для исследуемого района эпейрогеническими спектрами береговых образований. Установлены динамика и характер поднятия территории, впервые проведено датирование древних береговых уровней морских бассейнов в пределах Кольского залива и долины р. Тулома в голоцене

Неотектоника, донные отложения озер, древние береговые образования, голоцен, кольский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14294865

IDR: 14294865 | DOI: 10.21443/1560-9278-2016-1/1-142-150

Текст научной статьи Опыт хронологической корреляции береговых форм рельефа Голоценового моря в депрессии реки Тулома и Кольском заливе

Поднятые древние береговые формы и морские осадки на побережьях Баренцева моря и в долинах рек, впадающих в него, привлекали внимание исследователей с XIX в. [1]. Эти наблюдения позволяли делать предположения о куполообразном воздымании территории [2] или вертикальных перемещениях земной коры по отдельным блокам [3]. Также результаты исследования древних береговых образований традиционно оформлялись в виде диаграмм – эпейрогенических спектров. Один из первых эпейрогенических спектров для района Русской Лапландии в середине XX в. построил Г. И. Горецкий [4]. В этом эпейрогеническом спектре для долины р. Тулома нашли отражение 26 линий, каждая из которых указывает высотное положение одновозрастных береговых образований, обнаруженных в долине реки. Тогда же Горецким было установлено, что верхняя морская граница в верховье долины р. Тулома достигала отметок примерно 110 м над современным уровнем моря (н.у.м). Позже Лаврова [5] построила подобный эпейрогенический спектр для долины р. Тулома и Кольского залива, который включал в себя 31 линию береговых образований от современного уровня моря до верхней морской границы, выделенной ею на отметке 115 м н.у.м. В своих работах они пользовались предложенной Таннером [6] номенклатурой древних береговых уровней. Номенклатура Таннера не имела строгой временной привязки методами абсолютной хронологии. Первые попытки такой корреляции предпринял Мартинуссен [7], который представил радиоуглеродные датировки некоторых линий для северной Норвегии. Позже Кошечкин [3] составил обобщенную таблицу сопоставления уровней береговых форм для восточной части Балтийского щита.

В последнее время для реконструкции перемещения береговой линии моря в поздне- и послеледниковое время стали применять метод изолированных бассейнов, позволяющий проводить достаточно точную временную привязку положения относительного уровня моря по датированию времени отделения мелких котловин, наследуемых континентальными озерами, от морского бассейна [8–12]. Время отделения котловины от морского бассейна соотносится со временем образования береговых форм рельефа (террас, валов), расположенных на той же высоте, что и порог стока из озера. По данным изучения донных отложений из изолированных бассейнов в долине р. Тулома и на побережье Кольского залива Баренцева моря была построена диаграмма линии поднятия земной коры относительно современного уровня моря; каждая линия на диаграмме отражает амплитуду поднятия территории за определенный промежуток времени [13].

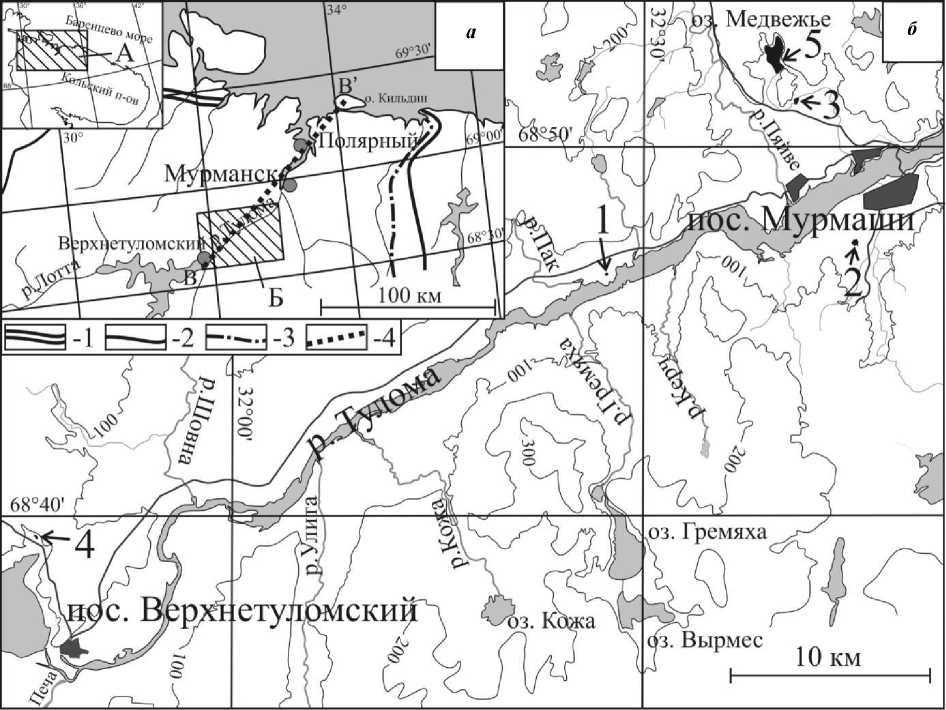

Новые радиоуглеродные датировки были получены из донных осадков озерных котловин, расположенных в долине р. Тулома (рис. 1), после публикации статьи [13]. Это позволяет дополнить и уточнить ранее построенную диаграмму линий поднятия земной коры, а также провести сопоставление обновленной диаграммы с эпейрогеническими спектрами Горецкого и Лавровой, установить хронологические рамки формирования различных уровней древних береговых форм рельефа. Такая работа является очень важной в связи с интенсификацией в последнее время исследований по палеогеографической и неотектонической характеристике северо-восточной части Фенноскандинавского щита. В этих реконструкциях предполагается использовать весь массив накопленных за более чем 100-летний период исследований, данных по береговым формам. Однако эти данные, собранные в разное время, с применением разных методик, часто полученные до появления новейших методов абсолютной хронологии и не имеющие хронологических привязок, требуют некоторой модификации для того, чтобы использовать их в качестве атрибутивных. В настоящей статье предпринята попытка такой модификации для небольшого количества данных по долине р. Тулома.

Рис. 1. Схема расположения района исследования (а) и озерных котловин, изученных в долине р. Тулома и обозначенных цифрами 1–5 (б). Условными обозначениями показано положение краевых ледниковых образований [14]: 1 – Сальпаусселька I (11 300–10 800 14 С лет т.н.),

2 – Сальпаусселька II (11 200–10 000 14 С лет т.н.), 3 – Тромсе – Люнген (11 000–10 000 14 С лет т.н.);

4 – линия профиля диаграммы

Методика

Комплексное изучение озерных котловин с целью получения данных о характере поднятия территории проводилось по методике изолированных бассейнов. Данная методика на территории северо-востока Балтийского щита используется уже на протяжении 20 лет и подробно описана в ранее опубликованных работах [12; 13].

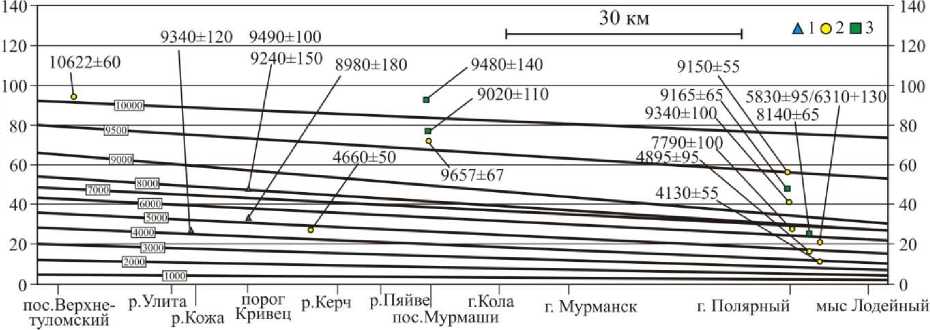

Для построения диаграммы релятивных (относящихся к одному возрасту) линий поднятия земной коры, прослеженного по профилю В–В’ (рис. 1, а), использовались данные радиоуглеродного датирования донных осадков, полученные авторами при изучении озер методом изолированных бассейнов. Также учитывались опубликованные ранее данные о высотном положении и геологическом строении береговых форм [2; 4; 5] и данные радиоуглеродного датирования [10; 11; 13; 15]. Временной интервал между релятивными линиями составил 1 000 радиоуглеродных (14C) лет для голоцена и 500 14C лет для позднеледниковья. Высота каждой релятивной линии на диаграмме отражает положение береговой линии голоценового моря в Туломской депрессии и Кольском заливе Баренцева моря относительно современного уровня моря.

Новые радиоуглеродные датировки и их интерпретация

Подробные данные изучения литологии и микропалеонтологии донных осадков пяти озерных котловин, изученных в Туломской депрессии, приводятся в [13]. Там же имеются радиоуглеродные датировки донных отложений озерных котловин 2, 3 и 4 (рис. 1, б), которые использовались для построения диаграммы релятивных линий. В настоящее время получены радиоуглеродные датировки для озера 1 (высотная отметка 27 м н.у.м.) и озера 5 (92.4 м н.у.м.) (рис. 1). Ниже приводятся литологические и микропалеонтологические характеристики, а также данные радиоуглеродного датирования этих озер.

Озеро 1 (высота порога стока 27 м н.у.м.) (рис. 1, б). Разрез донных отложений представлен (здесь и далее описание снизу – вверх, глубина указана от поверхности воды): слой 1 (9.70–9.38 м) – серая глина, слоистая, мощность слойков от 1 до 7 мм; слой 2 (9.38–9.22 м) – гиттия коричневая с красноватым оттенком, слоистая, с единичными макроостатками растений, в базальной части с минеральными частицами; слой 3 (9.22–8.80 м) – гиттия коричневая, с макроостатками растений.

Датировка выполнена из интервала слоистой гиттии (слой 2). Диатомовый анализ слоя 2 показал, что для нижней части характерно присутствие мезогалобных видов до 87.5 %. Вверх по разрезу отмечено заметное уменьшение содержания полигалобов до 0.3–2.0 % и мезогалобов до 4.0 %, а численный состав галофилов увеличивается до 60 %. В верхней части слоя 2 наблюдается увеличение содержания пресноводных видов – индифферентов и галофобов. Характер диатомовой флоры указывает на постепенное опреснение бассейна. Таким образом, датировка указывает на время изоляции озерной котловины от морского бассейна, которое произошло 4660 ± 50 14 C лет тому назад (т.н.).

Озеро 5 (Медвежье) (высота порога стока 92 м н.у.м.) (рис. 1, б). Разрез донных отложений представлен: слой 1 (4.50–4.44 м) – глина, серая, неслоистая, с макроостатками растений, переход в вышележащий слой резкий, с затеками; слой 2 (4.44–4.34 м) – коричневая гиттия, неслоистая, с минеральной частью, переход в вышележащий слой постепенный; слой 3 (4.34–3.50 м) – светло-коричневая гиттия, неслоистая.

Датировка выполнена по нижней части минеральной гиттии (слой 3). Результаты диатомового анализа показали, что осадки базальной части разреза (слой 1) формировались в суровых приледниковых условиях, среди диатомовых здесь встречаются единичные, плохо сохранившиеся створки вида Staurosirella pinnata. В минеральной гиттии (слой 2) количество створок увеличивается, абсолютными доминантами здесь являются галофил Staurosirella pinnata и индифферент Pseudostaurosira brevistriata. Доминирование пресноводносолоноватоводных видов на границе слоев 1 и 2 объясняется положением котловины данного озера вблизи верхней морской границы, где морские воды могли проникать в нее во время приливов или штормов. Датировка 9480 ± 140 14 C лет т.н. отвечает постизоляционному контакту и указывает на начало биогенного осадконакопления в пресноводных условиях.

Модельная реконструкция поднятия земной поверхности

На основании новых данных диаграмма релятивных линий поднятия [13], прослеженного вдоль Туломской депрессии и Кольского залива по профилю В–В’ на рис. 1, а, в настоящей статье модифицирована. В районе г. Полярный положение всех линий диаграммы определено по графику перемещения береговой линии моря [10], и относительно ранее опубликованной диаграммы [13] оно не менялось. Релятивные линии поднятия земной коры с возрастом 10000 и 9500 14 C лет т.н. в районе г. Полярного расположены на высотных отметках 70 и 56–59 м н.у.м., а в верховье долины р. Тулома – на отметках 87–90 и 77–80 м н.у.м. соответственно (рис. 2).

Новая радиоуглеродная датировка из озерной котловины 1 (4660 ± 50 14C лет т.н.) может считаться хронологическим репером и позволяет уточнить положение релятивных линий для временных интервалов 4000 и 5000 14C лет т.н. Учитывая среднюю скорость перемещения береговой линии на побережье [10], равную для этого интервала времени 5–6 мм/год, было вычислено положение релятивной линии с возрастом 5000 14С лет т.н. Для этого было сделано допущение, что скорость поднятия земной поверхности в районе устья р. Керч – не менее 5–6 мм/год. При куполообразном гляциоизостатическом воздымании территории скорость поднятия в районах расположенных ближе к центру оледенения возрастает. Поэтому можно предположить, что в районе устья р. Керч, расположенного на 60 км на юго-запад от г. Полярный (т. е. в сторону центра оледенения), скорость поднятия была выше, чем в районе г. Полярный. Анализ ранее опубликованной литературы [5] позволил определить наличие береговых форм в этом районе на отметках примерно 30–31 м н.у.м. Если допустить, что эти формы относятся к релятивной линии возрастом 5000 14С лет т.н., можно вычислить скорость поднятия земной поверхности. Она составили в этом месте в это время 8 мм/год. Используя эту величину скорости поднятия территории, мы можем вычислить высотное положение релятивных линий возрастом 4000 и 6000 14С лет т.н. в районе р. Керч. Они составили 22 и 38 м н.у.м. соответственно. В районе пос. Верхнетуломский релятивные линии 4000, 5000 и 6000 14С лет т.н. зафиксированы на высотных отметках 28, 36 и 42 м н.у.м. соответственно при экстраполяции релятивных линий.

По данным Ромудсена [16] на побережье п-ова Варангер и по данным Снайдера [8] в районе пос. Дальние Зеленцы во временном интервале 8500–6500 14 С лет т.н. на кривых относительного перемещения уровня моря отражается малоамплитудная (2–5 м) трансгрессия моря, максимум которой определяется примерно временем 6500 14 С лет т.н. В это же время в долине р. Паз и в районе г. Полярный [9; 10] она проявилась уже только в виде длительного стояния моря на одном уровне (stillstand). Такая закономерность, когда отчетливая трансгрессия тапес фиксируется только на побережьях открытого моря и островах, а в районах кутовых или близких к ним областях заливов она проявляется в виде длительного стояния уровня моря на одних и тех же отметках, описана в многочисленных публикациях [17; 18 и др.] Это позволяет предположить, что в долине р. Тулома (рис. 1) во временном интервале трансгрессии тапес, скорость гляциоизостатического поднятия суши в определенные моменты, хоть и незначительно, но опережала эвстатическое поднятие уровня моря, и тогда здесь развивалась медленная регрессия. Это выразилось в том, что в отличие от района г. Полярный, где во временном интервале 8500–6500 14 С лет т.н. из-за stillstand формировался один отчетливо выраженный уровень береговых форм трансгрессии тапес, в районе пос. Верхнетуломский сформировались два отчетливо выраженных уровня, которые при построении эпейрогенических спектров предыдущими исследователями [4; 5] принимались за руководящие уровни. Так, в районе пос. Верхнетуломский береговые образования, которые, видимо, соответствуют максимуму трансгрессии (6500 14 С лет т.н.), отмечаются на высотных отметках 45 м н.у.м., в районе р. Кривец – 40 м н.у.м, в районе г. Кола – 35–36 м н.у.м [2; 4; 5; 19]. Учитывая особенности трансгрессивно-регрессивного перемещения береговой линии моря в районе пос. Верхнетуломский релятивные линии возрастом 7000 и 8000 14 С лет т.н. зафиксированы здесь на высотных отметках 49 и 54 м н.у.м. соответственно (рис. 2). Следует отметить, что амплитуда поднятия территории между этими релятивными линиями значительно меньше, чем в более древние временные интервалы (например, 10000–9500 14 С лет т.н.).

Рис. 2. Диаграмма релятивных линий поднятия земной коры северо-западной части Кольского региона, построенных вдоль долины р. Тулома и Кольского залива до мыса Лодейный. Линия профиля указана на рис. 1, а. Условными обозначениями показаны 14 С датировки морских осадков (1), донных отложений озер – переходной зоны от морских к озерным (2), континентального осадкообразования и начала биогенного осадконакопления в озерах (3)

Положение релятивной линии возрастом 9000 14 C лет т.н. в районе пос. Верхнетуломский определялось относительно релятивной линии с возрастом 9500 14 C лет т.н. При построении учитывали скорости перемещения береговой линии для интервала времени 9500–9000 14 C лет т.н. в районе г. Полярный [10] и долине р. Паз [9], которые составили примерно 50 мм/год и 30 мм/год соответственно. В таком случае получается, что положение этой линии можно зафиксировать в районе пос. Верхнетуломский в интервале высот 55–65 м. Следует отметить, что в районе пос. Верхнетуломский на высотной отметке примерно 54 м проведена релятивная линия 8000 14 C лет т.н., поэтому, учитывая среднюю скорость поднятия территории в районе г. Полярный, равную 6 мм/год для интервала времени 9000–8000 14 C лет т.н., нижний интервал высоты положения релятивной линии 9000 14 C лет т.н. необходимо поднять до отметки 61 м н.у.м. Анализ ранее опубликованной литературы [5] позволил определить наличие береговых форм в районе пос. Верхнетуломский на отметках примерно 62–63 м н.у.м., которые относятся к релятивной линии возрастом 9000 14 C лет т.н. Таким образом, релятивная линия 9000 14 C лет т.н. фиксируется нами в районе г. Полярный и пос. Верхнетуломский на высотных отметках 35 и 63 м н.у.м. соответственно (рис. 2).

За последние 4000 лет скорость поднятия баренцевоморского побережья уменьшилась до 2–3 мм/год [8–10]. Имеющиеся данные по темпам современного поднятия Фенноскандии [20] свидетельствуют, что для исследуемого района градиент поднятия стремится к нулю, т. е. есть основания говорить о затухании со временем гляциоизостатического поднятия. Учитывая имеющиеся данные о затухающем характере поднятия земной поверхности, а также о скоростях поднятия земной поверхности в районе р. Керч в настоящее время (1–2 мм/год) [20] и во временном интервале 4000–5000 14C лет т.н. (8 мм/год), релятивные линии поднятия 3 000, 2000, и 1 000 14C лет т.н. проведены с уменьшением степени наклона вверх по долине р. Тулома. В районе пос. Верхнетуломский данные линии проходят на высотных отметках примерно 20, 12 и 5 м н.у.м. (рис. 2).

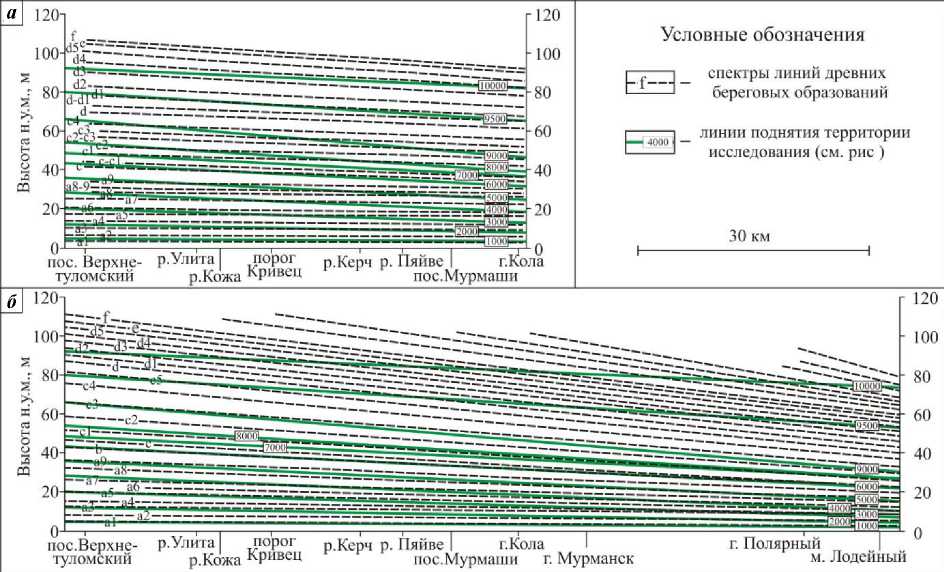

Хронологическая привязка линий эпейрогенических спектров Горецкого и Лавровой

Для хронологической привязки линий эпейрогенических спектров Горецкого [4] и Лавровой [5], построенных на основании данных литологических и палеонтологических исследований береговых образований, была проведена корреляция их с релятивными линиями диаграммы (рис. 3, табл.). Известно, что при построении эпейрогенических спектров советскими исследователями [4; 5] использовалась номенклатура Таннера [6], в которой уровни бассейна портляндия обозначены индексами "f, e"; бассейн литорина – "d 5 – d 1 "; бассейн фолас – "d, c 5 – c 1 "; бассейн тапес – "c 1 – c, c, a 9 , a 9 – a 8 , a 8 "; бассейн тривия – "a 7 , a 6 , a 5 "; бассейны остреа и миа – "a 4 , a 3 , a 2 , a 1 ". В таблице и на рис. 3 (пунктиром) представлены уровни эпейрогенических спектров долины р. Тулома и их сопоставление с временным интервалом между релятивными линиями диаграммы (рис. 2).

Рис. 3. Сопоставление эпейрогенических спектров береговых образований Горецкого [4] (а) и Лавровой [5] (б) с диаграммой релятивных линии поднятия земной коры (рис. 2)

Как видно из рис. 3, а, высокие (f – d 1 ) и низкие (a 3 – a 1 ) линии береговых форм эпейрогенического спектра Горецкого хорошо согласуются с линиями поднятия земной поверхности релятивной диаграммы 10000–9500 14 C лет т.н. В средней части рис. 3, а положение линий эпейрогенического спектра Горецкого и нашей диаграммы не совпадают, линии эпейрогенического спектра имеют более пологий угол наклона.

При сопоставлении с графиком Лавровой (рис. 3, б) установлено почти полное совпадение линий эпейрогенических спектров "с 3 – а 1 " с релятивными линиями 9 000–1 000 14 С лет т.н. При этом линии эпейрогенического спектра высоких береговых форм (f – c 5 ) Лавровой имеют более крутой наклон относительно линий релятивной диаграммы (рис. 3, б).

В результате сопоставлений (на основании рис. 3) была построена таблица, в которой показаны линии эпейрогенических спектров по Горецкому и Лавровой, зафиксированные в верховье р. Тулома (район пос. Верхнетуломский) в равных временных интервалах по 1 000 14 С лет. В этой же таблице приводятся обобщенные возрастные данные уровней для Норвежского, Баренцева и Белого морей по [3]. Таким образом, при анализе рис. 3 и таблицы для долины р. Тулома выделены временные этапы формирования береговых образований.

Таблица

Хронология формирования линий древних береговых образований в долине р. Тулома и их сравнение с обобщенными данными по Норвежскому, Баренцевому и Белому морям

|

Возраст, 14 C лет |

Уровни древних береговых образований по Кошечкину [3] |

Уровни древних береговых образований при сопоставлении диаграммы со спектрами |

|

|

по Лавровой [5] |

по Горецкому [4] |

||

|

0–1 000 |

a 1 |

a 1 |

|

|

1 000–2000 |

a 1 |

a 2 |

a 2 , a 3 |

|

2 000–3 000 |

a 2 |

a 3 , a 4 |

a 4 , a 5 |

|

3 000–4000 |

a 3 , a 4 |

a 5 , a 6 , a 7 |

a 6 , a 7 |

|

4 000–5 000 |

a 5 , a 6 |

a 8 |

a 8 , a 8-9 , a 9 |

|

5 000–6000 |

a 7 , a 8 , a 9 |

a 9 |

c |

|

6 000–7 000 |

b, c |

b, c |

c – c 1 |

|

7 000–8 000 |

c 1 , c 2 , c 3 |

c 1 |

c 1 ,c 2 |

|

8 000–9000 |

c 4 , c 5 , d 1 , d 2 |

c 2 |

c 2 – c 3 , c 3 |

|

9000–10000 |

d 3 , d 4 , d 5 , e |

c 3 , c 4 , c 5 , d, d 1 |

c 4 , d, d – d 1 , d 1 , d 2 , d 3 |

|

10000–11000 |

f |

d 2 , d 3 , d 4 , d 5 , e, f |

d 4 , d 5 , e, f |

Временной этап до 10000 14 C лет т.н. Анализ таблицы и рис. 3 свидетельствует о том, что в долине р. Тулома со времени освобождения ото льда до 10000 14 C лет т.н. были сформированы семь береговых линий без индексов (рис. 3, б), относящиеся к более древним этапам развития морского бассейна (данигляциальный, готигляциальный) [5], и линии "f" и "e", соответствующие позднеледниковой трансгрессии, известной в разных частях Арктики и Атлантики [8; 21; 22 и др.] и длившейся cо второй половины аллерёда до позднего дриаса. Точного времени завершения позднеледниковой трансгрессии установить не удалось. Однако известно, что в позднем дриасе в разных местах баренцевоморского и беломорского побережья началась регрессия моря. На рис. 3 на протяжении от пос. Верхнетуломский до г. Кола ей соответствуют уровни "d 4 , d 5 "(по Горецкому). Уровни "d 5 – d 2 " (по Лавровой) из-за крутого наклона линий эпейрогенического спектра отмечаются выше релятивной линии возрастом 10000 14 С лет т.н. только в верховьях долины р. Тулома, а в Кольском заливе (мыс Лодейный) они размещаются во временном интервале 10000–9500 14 С лет.

Временной интервал 10000–9000 14 C лет т.н. В это время сформировались линии береговых образований "d 3 , d 2 , d 1 , d – d 1 , d, c 4 " (по Горецкому) и "d 1 , d, c 5 , c 4 , c 3 "(по Лавровой). Эти линии соответствуют регрессии моря в раннем голоцене. Известно, что в Баренцевом море [8–10; 16 и др.] в это время отмечалась регрессия моря со скоростями до 50 мм/год. За время с 10000 до 9000 14 C лет т.н. уровень морского бассейна снизился в верховьях р. Тулома примерно на 30–35 м н.у.м. Линия "d 1 " на эпейрогеническом спектре Горецкого на значительном протяжении графика совпадает с релятивной линией возрастом 9500 14 C лет т.н. на нашей диаграмме, линия "с 3 " на эпейрогеническом спектре Лавровой практически совпадает с релятивной линией 9000 14 C лет т.н.

Временной интервал 9000–6000 14 C лет т.н. На графиках относительного перемещения береговой линии Баренцева моря [8–10; 16; 21] на этот временной интервал приходится трансгрессия тапес, которая отразилась длительным стоянием на одном уровне морского бассейна на баренцевоморском побережье и малоамплитудным поднятием земной поверхности в Туломской депрессии. На рис. 3 в этом временном интервале в долине р. Тулома и Кольском заливе отмечается совпадение наклона линий эпейрогенического спектра "c 2 , с 1 , с, b" Лавровой и релятивной диаграммы. На эпейрогеническом спектре Горецкого в районе пос. Верхнетуломский в этом временном интервале сформировались линии "c 3 , c 2 – c 3 , c 2 , c 1 , c – c 1 ", но вниз по долине р. Тулома эти линии береговых образований имеют более пологий наклон, чем линии релятивной диаграммы. Это приводит к тому, что в районе г. Кола линии "с 2 – с 3 , с 3 "эпейрогенического спектра попадают во временной интервал 9000–9500 14 С лет т.н. Линия береговых форм "с", которую принимали в качестве стратиграфического репера тапеса на графике Лавровой, соответствует примерному времени 6500 14 C лет т.н., а на графике Горецкого – примерно 6000 14 C лет т.н. Линия "b" (по Лавровой) совпадает с релятивной линией 6000 14 C лет т.н.

Временной интервал 6000 14 C лет т.н. до настоящего времени. Согласно релятивной диаграмме (рис. 2) и данным [10; 20] в этом временном интервале происходит затухающее во времени поднятие земной поверхности. Скорость поднятия в районе г. Полярный уменьшалась с 5 до 1 мм/год, в районе пос. Верхнетуломский – с 8–9 до 2 мм/год. Происходило формирование линий древних береговых образований от "a 9 " до "a 1 " (по графикам Горецкого и Лавровой). При этом линии береговых образований эпейрогенического спектра Лавровой имеют одинаковый угол наклона с линиями релятивной диаграммы во всем временном интервале, а линии береговых образований эпейрогенического спектра Горецкого – только с 3 000 14 C лет т.н. до настоящего времени. Релятивной линии возрастом 3000 14 C лет т.н. соответствует линия береговых форм "a 5 " (по Лавровой) и "a 6 " (по Горецкому), линии 2000 14 C лет т.н. – линия "a 3 ", и линии 1 000 14 C лет т.н. – линия "a 1 " (по графикам Лавровой и Горецкого).

Выводы

-

1. Положение линий на диаграмме, реконструированных для долины р. Тулома и продолжающего ее Кольского залива, показывает, что во временном интервале 10000–1000 14 С лет т.н. имело место затухающее во времени куполообразное поднятие земной поверхности.

-

2. Анализ диаграммы в юго-западной части долины р. Тулома (район пос. Верхнетуломский) позволяет говорить о быстрой морской регрессии со скоростью 30–35 мм/год во временном интервале 10000–9000 14 С лет т.н., когда эвстатическое поднятие моря значительно отставало от гляциоизостатического поднятия земной коры. Начиная с 9000 14 С лет т.н., скорость регрессии значительно замедляется и во временном интервале 9000–8000 14 С лет т.н. она составила примерно 10 мм/год. Во время развития трансгрессии тапес (8500 14 С лет т.н.) в верховьях р. Тулома скорость поднятия территории, которая отождествляется со скоростью регрессии береговой линии моря, составила здесь приблизительно 5 мм/год. Позже, примерно с 6000 14 С лет т.н., скорость поднятия земной коры составляла примерно 8 мм/год, которая к настоящему времени постепенно уменьшилась до 2 мм/год.

-

3. Градиент поднятия по линии профиля В–В′, простирающегося вдоль долины р. Тулома и Кольского залива, 9500 14 С лет т.н. составлял 33.6 см/км, со временем он постепенно уменьшился до 2.2 см/км.

-

4. При сопоставлении эпейрогенических спектров Лавровой и Горецкого с релятивными линиями диаграммы поднятия земной поверхности удалось определить время формирования некоторых линий береговых образований в долине р. Тулома и Кольского залива. Установлено, что на эпейрогеническом спектре Горецкого линия береговых образований "d 3 " имеет возраст примерно 10000 14 С лет т.н., линия "d 1 " – 9500 14 С лет т.н., "a 3 " – 2000 14 С лет т.н., "a 1 " – 1000 14 С лет т.н. На эпейрогеническом спектре Лавровой линия "c 3 " датируется возрастом 9000 14 С лет, "c" – 6500 14 С лет, "b" – 6000 14 С лет т.н., "a 9 " – 5000 14 С лет т.н., "a 7 " – 4000 14 С лет т.н., "a 5 " – 3000 14 С лет т.н., "a 3 " – 2000 14 С лет т.н., "a 1 " – 1000 14 С лет т.н.

-

5. Сопоставление данных Горецкого и Лавровой показало попадание линий береговых образований с одинаковыми индексами в разные временные интервалы (табл.). При этом возраст и наклон некоторых линий эпейрогенических спектров совпадал (например "a 5 " по Лавровой и "a 6 " по Горецкому). Это может свидетельствовать о том, что при отсутствии хронологических данных одним и тем же береговым образованиям присваивались различные индексы, что приводило к различным интерпретациям характера неотектонических движений в исследуемом районе. При сопоставлении данных района исследования с обобщенными данными по Норвежскому, Баренцевому и Белому морям практически для всех временных интервалов, за исключением некоторых, отмечены значительные отличия. Очевидно, что корреляция береговых образований, расположенных на значительном расстоянии, проведенная без определения абсолютного возраста и опирающаяся на региональные обобщения, является весьма неточной. Поэтому для палеогеографических реконструкций для каждого ограниченного района следует строить спектр линий береговых образований, датированный методами абсолютной хронологии.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-05-00311-a.

Список литературы Опыт хронологической корреляции береговых форм рельефа Голоценового моря в депрессии реки Тулома и Кольском заливе

- Ramsay W. Über die Geologische Entwicklung der Halbinsel Kola in der Quartarzeit. Fennia, 1898. V. 16, N. 1. 151 p.

- Лаврова М. А. Четвертичная геология Кольского полуострова. Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 234 с.

- Кошечкин Б. И. Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита. Л.: Наука, 1979. 158 с.

- Горецкий Г. И. О роли местных географических условий в четвертичной истории (на примере изучения Кольской и Туломской долин на Кольском полуострове)//Проблемы физической географии. М., 1941. Т. Х. C. 55-73.

- Лаврова М. А. Основные этапы четвертичной истории Кольского полуострова//Известия Всесоюзного географического общества. 1947. Т. 79. Вып. 1. С. 21-38.

- Tanner V. Studien ofver Kvartärsystemet i Fennoskandas nordliga delar, IV. Om nivåförändringarna och granddragen av dem Geographiska utvecklingen efter istiden i ishavsfinland samt om honotaxin av Fennoskandias Kvartära marina avlayringar. Fennia: Helsingfors, 1930. LIII, N. 1. 589 p.

- Marthinussen M. C14-datings referring to shore lines, transgression and glacial substages in Northern Norway. NGU. 1962. N 215. P. 37-67.

- Postglacial relative sea-level history: sediment and diatom records of emerged coastal lakes, north-central Kola Peninsula, Russia/J. A. Snyder, S. L. Forman, W. N. Mode, G. A. Tarasov//Boreas. 1997. V. 26. P. 329-346.

- Isolation basin stratigraphy and Holocene relative sea-level change at the Norwegian-Russian border north of Nikel, northwest Russia/G. D. Corner, V. Ya. Yevzerov, V. V. Kolka, J. J. Moller//Boreas, 1999. V. 28, N 1. P. 146-166.

- Postglacial relative sea-level change and stratigraphy of raised coastal basins on Kola Peninsula, northwest Russia/G. D. Corner, V. V. Kolka, V. Ya. Yevzerov, J. J. Moller//Global and Planetary Change, 2001. V. 31. P. 153-175.

- Колька В. В., Демидова С. В., Феденя С. А. Новые данные о трансгрессии позднеледникового моря в пределах Туломской депрессии//Теория и практика комплексных морских исследований в интересах экономики и безопасности российского Севера: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Апатиты, 2005. С. 71-73.

- Временная последовательность перемещения береговой линии Белого моря в голоцене по данным изучения донных отложений озер района Кузема (Северная Карелия)/В. В. Колька //Известия РГО. 2014. Т. 146. Вып. 6. С. 14-26.

- Постледниковое поднятие земной коры в северо-западной части Кольского региона/Д. С. Толстобров, А. Н. Толстоброва, В. В. Колька, О. П. Корсакова//Вестник МГТУ. 2015. Т. 18, № 2. С. 295-306.

- Ekman I., Iljin V. Eastern Fennoscandian younger dryas and moraines. Espoo, Geol. Surv. Finland, 1991. P. 73-99.

- Арсланов Х. А., Кошечкин Б. И., Чернов Б. С. Абсолютная хронология осадков поздне-и послеледниковых морских бассейнов на Кольском полуострове//Вестник ЛГУ. Геология -география. 1974. № 12. С. 132-138.

- Romundset A., Bondevik S., Bennike O. Postglacial uplift and relative sea level changes in Finnmark, northern Norway. Quaternary Science Reviews. 2011. V. 30. P. 2398-2421.

- Svendsen J. I., Mangerud J. Late Weichselian and Holocene sea-level history for a cross-section of western Norway//Journal of Quaternary Science. 1987. V. 2. P. 113-132.

- Møller J. J. Geometric simulation and mapping of Holocene relative sea-level changes in northern Norway//Journal of Coastal Research. 1989. V. 5. P. 403-417.

- Никонов А. А. Развитие рельефа и палеогеография антропогена на западе Кольского полуострова. М.-Л., 1964. 181 с.

- Ekman M. A consistent map of the postglacial uplift of Fennoscandia//Terra Nova. 1996. V. 8. P. 158-165.

- Sea-level fluctuations imply that the younger dryas ice-sheet expansion in western Norway commenced during the Allerød/Ø. S. Lohne, S. Bondevik, J. Mangerud, J. I. Svendsen//Quaternary Science Reviews. 2007. V. 26. P. 2128-2151.

- Перемещение уровня моря в позднем плейстоцене -голоцене и стратиграфия донных осадков изолированных озер на южном берегу Кольского полуострова, в районе поселка Умба/В. В. Колька, В. Я. Евзеров, Я. Й. Мёллер, Д. Д. Корнер//Известия Рос. академии наук. Серия географическая. 2013. № 1. С. 73-88.