Опыт и перспективы запусков отечественных малых космических аппаратов с космодрома "Плесецк"

Автор: Башляев Николай Андреевич, Николаев Алексей Юрьевич, Дуга Вадим Вадимович, Мосин Дмитрий Александрович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (34), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приведён комплексный анализ бурно развивающегося направления малых космических аппаратов (МКА). Подчёркнута роль в этом процессе отечественного космодрома Плесецк. Рассмотрена история запуска МКА с космодрома Плесецк, описано современное состояние работ по наращиванию и восполнению орбитальных группировок на основе МКА. Описаны основные способы запуска МКА. При описании групповых запусков МКА ракетами-носителями тяжёлого класса приведён зарубежный опыт компании SpaceX, а также сформулированы перспективы развития отечественных средств выведения тяжёлого класса. По ракетам-носителям лёгкого класса отмечен опыт пуска с космодрома Плесецк ракет-носителей «Рокот» и «Союз-2» этапа 1в. По ракетам-носителям сверхлёгкого класса приведён опыт США и КНР, а также упомянут отечественный проект, в рамках которого разрабатывается ракета-носитель «Иркут», запуск которой запланирован в т. ч. и с космодрома Плесецк. В части изменения облика объектов наземной космической инфраструктуры приведена тенденция по подготовке МКА на одном универсальном техническом комплексе (нет необходимости создания технических комплексов непосредственно под каждый МКА). Показаны направления изменений системы эксплуатации космических средств в целом. Тенденции по унификации комплектов механо-технологического оборудования в частности и технических комплексов в целом позволяют сокращать затраты на создание и время создания комплексов перспективных МКА. Сокращение времени подготовки МКА положительно влияет на оперативность их запуска, а применение мобильных комплектов контрольно-проверочной аппаратуры даёт возможность создания мобильных, оперативно создаваемых технических комплексов, применение которых, несомненно, будет участвовать в формировании облика отечественной системы выведения будущего. Сделано важное заключение о том, что, несмотря на отставание отечественной ракетно-космической техники в направлении средств выведения сверхлёгкого класса, отрасль обладает серьёзным научно-техническим заделом для создания указанного типа ракет-носителей. Несмотря на ценность остальных выводов работы, ключевым возможно считать то, что современное состояние объектов наземной космической инфраструктуры и накопленный опыт специалистов космодрома Плесецк позволяют решать весь спектр задач по запуску МКА.

Малые космические аппараты, ракеты-носители, наземная космическая инфраструктура, система эксплуатации космических средств

Короткий адрес: https://sciup.org/143178170

IDR: 143178170 | УДК: 629.78.001 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-3-69-82

Текст научной статьи Опыт и перспективы запусков отечественных малых космических аппаратов с космодрома "Плесецк"

На современном этапе развития ракетно-космической техники активно развивается направление малых космических аппаратов (МКА). За последнее десятилетие доля запущенных МКА по отношению к КА массой более 1 т увеличилось с 35 до 81% [1]. Развитие направления МКА приводит к изменению облика перспективных средств выведения и наземной космической инфраструктуры (НКИ), что неуклонно влечёт за собой эволюцию всей отечественной системы эксплуатации космических средств. Космодром Плесецк, как испытательный космодром, занимающий первое место в мире по общему количеству пусков ракет-носителей (РН), активно участвует в работах по запуску МКА как в рамках отечественных космических программ, так и программ международного сотрудничества. В статье будут рассмотрены четыре ключевых вопроса:

-

• история запуска МКА с космодрома Плесецк;

-

• мировой опыт запуска МКА;

-

• перспективный облик объектов НКИ;

-

• изменения в системе эксплуатации космических средств, грядущие в связи с уменьшением массы КА.

Опыт запуска малых космических аппаратов с космодрома Плесецк

Согласно ГОСТ Р 53802-2010, к МКА относятся КА массой менее 1 т. Следует отметить, что ГОСТ Р 53802-2010 в части определения МКА устарел, и в мировой практике к «малым» относят аппараты массой не более 500–600 кг.

Внутри класса «малые аппараты» делят на МКА классов мини-, микро-, нано-, пико- и фемто- массой, соответственно, от сотен до десятков и единиц килограммов. Для МКА классов нано-, пико- и фемто- часто используется название «сверхмалые КА» (СМКА или VSS — Very Small Satellites ). В ближайшие несколько лет прогнозируется рост количества запусков именно СМКА.

История запуска МКА с космодрома Плесецк берёт начало с 1967 г., с первого пуска РН «Космос-2». В разные годы на космодроме Плесецк осуществлялись подготовка и запуск таких серий КА, как «Стрела», «Цикада», «Коспас-Сарсат» и др. [2]. В основном запуск МКА с космодрома Плесецк осуществлялся с помощью РН «Кос-мос-3М» и «Циклон-3» [3], эксплуатация которых уже завершена. Пуски указанных РН золотыми буквами вписаны в историю космодрома и всей отечественной ракетно-космической отрасли.

Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) МКА, запуск которых осуществлялся с космодрома Плесецк РН «Циклон-3» и «Космос-3М», приведены в табл. 1.

На современном этапе развития ракетно-космической техники космодром Плесецк успешно решает задачи по наращиванию и восполнению орбитальных группировок низкоорбитальной связи как по Федеральной космической программе («Гонец-М»), так и в интересах Минобороны России, которые вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности страны.

При анализе работ, посвящённых МКА [5–9], возможно сделать вывод о трёх основных способах, которыми осуществляется запуск МКА:

-

• запуск МКА РН лёгкого и сверхлёгкого классов (СЛК);

-

• запуск МКА в качестве попутной полезной нагрузки (ППН);

-

• запуск МКА РН среднего и тяжёлого классов групповыми запусками (ГЗ).

Примечательно, что одними и теми же РН возможны как запуски МКА в виде ППН, так и запуски МКА в виде основной полезной нагрузки (ПН). Более того, МКА могут являться и основной, и попутной ПН.

Основной РН лёгкого класса, применяемой для запуска МКА с космодрома Плесецк в последние два десятилетия, безусловно, является РН «Рокот». Ракета-носитель «Рокот» разработана специалистами ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ [10]. Всего с мая 2000 г. по декабрь 2020 г. осуществлён 31 пуск РН данного типа. Осуществлён запуск 77 КА, в т. ч. и в рамках программ международного сотрудничества, более 70% которых являются МКА. Необходимо отметить, что в настоящее время проводится модернизация ракетно-космического комплекса (РКК) «Рокот». В соответствии с документом «Технический проект.

Таблица 1

Основные тактико-технические характеристики МКА, запущенных с космодрома Плесецк РН «Циклон-3» и «Космос-3М» [4]

|

КА |

Назначение |

Масса КА, кг |

Высота орбиты, км |

Срок активного существования |

РН |

|

«Светоч» |

Связь |

70 |

1 000 |

6 месяцев |

«Космос-3М» |

|

«Форпост» |

Связь |

850 |

800 |

6 месяцев |

«Космос-3М» |

|

«Стрела-3» |

Связь |

225 |

1 500 |

1 год |

«Циклон-3», «Космос-3М» |

|

«Циклон» |

Навигация |

870 |

1 000 |

6 месяцев |

«Космос-3М» |

|

«Цикада» |

Навигация |

790 |

1 000 |

2 года |

«Космос-3М» |

|

«Парус» |

Навигация |

850 |

1 000 |

2 года |

«Космос-3М» |

|

«Надежда» |

Космическая система поиска аварийных судов |

870 |

1 000 |

2 года |

«Космос-3М» |

|

«Стерх» |

Космическая система поиска аварийных судов |

170 |

1 000 |

5 лет |

«Космос-3М» |

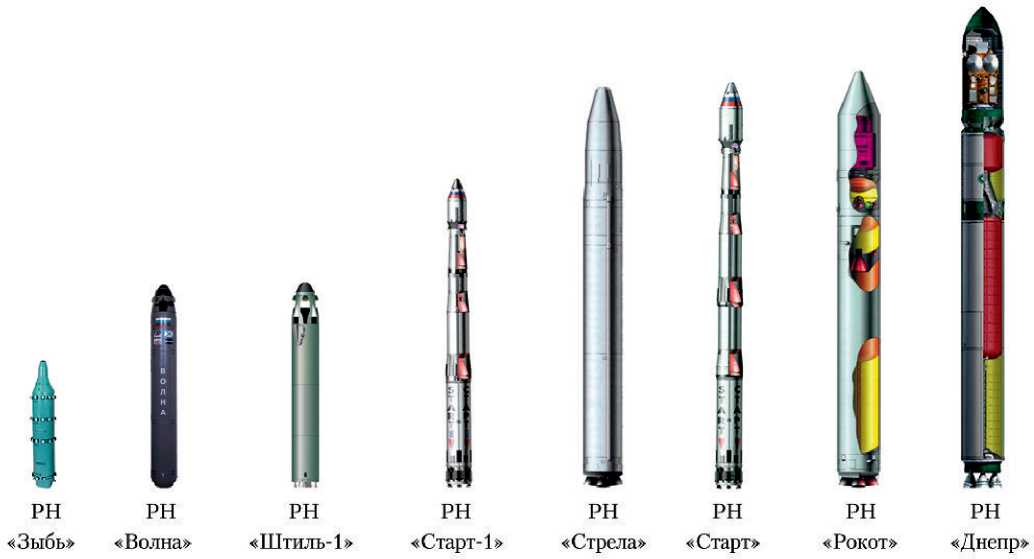

Модернизация РКК «Рокот»», новая, перспективная РН «Рокот-М» будет оснащена системой управления, разработанной отечественным предприятием АО ФГУП «НПЦ АП имени Н.А. Пилюгина». Планируемое время проведения первого пуска модернизированной РКН «Рокот-М» — второе полугодие 2022 г.

Кроме РН «Рокот» запуски МКА с космодрома Плесецк осуществляются РН «Союз-2» этапа 1в лёгкого класса. В период с 2013 по 2019 г. осуществлён пуск шести РН «Союз-2» этапа 1в, на целевую орбиту выведено 12 МКА различного назначения.

В перспективе для запуска МКА планируется использовать РН лёгкого класса «Ангара-1.2» с агрегатным модулем [11], предназначенным для решения задачи по разведению МКА по целевым орбитам.

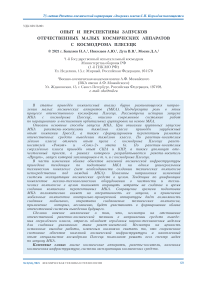

Наиболее ярким примером запуска МКА с космодрома Плесецк в качестве ППН возможно привести пуск РКН «Союз-2» этапа 1б среднего класса 28 сентября 2020 г. Результатом этого пуска стало успешное выведение на целевые орбиты трёх основных МКА «Гонец-М» и 19 МКА ППН. Кроме блока космических аппаратов «Гонец-М» и двух КА ICEYE ( X -6 и X -7), вся ППН была разделена на три контейнера. Массовые характеристики КА приведены в табл. 2, внешний вид блока КА — на рис. 1.

Таблица 2

|

Название МКА |

Назначение МКА |

Страна–производитель |

Масса МКА, кг |

|

ICEYE X-6 |

Дистанционное зондирование Земли (радиолокационной системой с синтезированной апертурой) |

Финляндия |

92,83 |

|

ICEYE X-7 |

92,73 |

||

|

SalSat |

Связь |

Германия |

10,98 |

|

LacunaSat |

Интернет вещей |

Литва |

4,5 |

|

LMR-1 |

Система радиовещания автоматического зависимого наблюдения за воздушными судами, сбора данных о погоде на базе радиозаметных измерений сигналов GPS |

США |

6 |

|

LMR-2 |

|||

|

LMR-3 |

|||

|

LMR-4 |

|||

|

TARS-4 |

Интернет вещей |

Канада |

7,77 |

|

TARS-5 |

|||

|

«Декарт» |

Изучение солнечной активности и мониторинг радиационных условий в околоземном космическом пространстве на полярных орбитах |

Россия |

7,66 |

|

«Ярило-1» |

Изучение солнечной активности в мягком рентгеновском диапазоне. Мониторинг космической погоды |

1,85 |

|

|

«Ярило-2» |

1,97 |

||

|

«Норби» |

Мониторинг космической погоды Земли. Испытание новых разработок и электронной компонентной базы в космическом пространстве |

8,96 |

|

|

MeznSat |

Отслеживание выбросов парниковых газов |

ОАЭ |

2,73 |

|

NetSat-1 |

Техническая демонстрация автономного полёта кластера кубсатов и их взаимной ориентации в космическом пространстве |

Германия |

6 |

|

NetSat-2 |

|||

|

NetSat-3 |

|||

|

NetSat-4 |

Массовые характеристики малых космических аппаратов, запущенных в качестве попутной полезной нагрузки

а)

б)

Рис. 1. Внешний вид космической головной части без а — вид в плоскостях I–III; б — вид сверху головного обтекателя c блоком

космических аппаратов:

Запуски МКА конверсионными РН

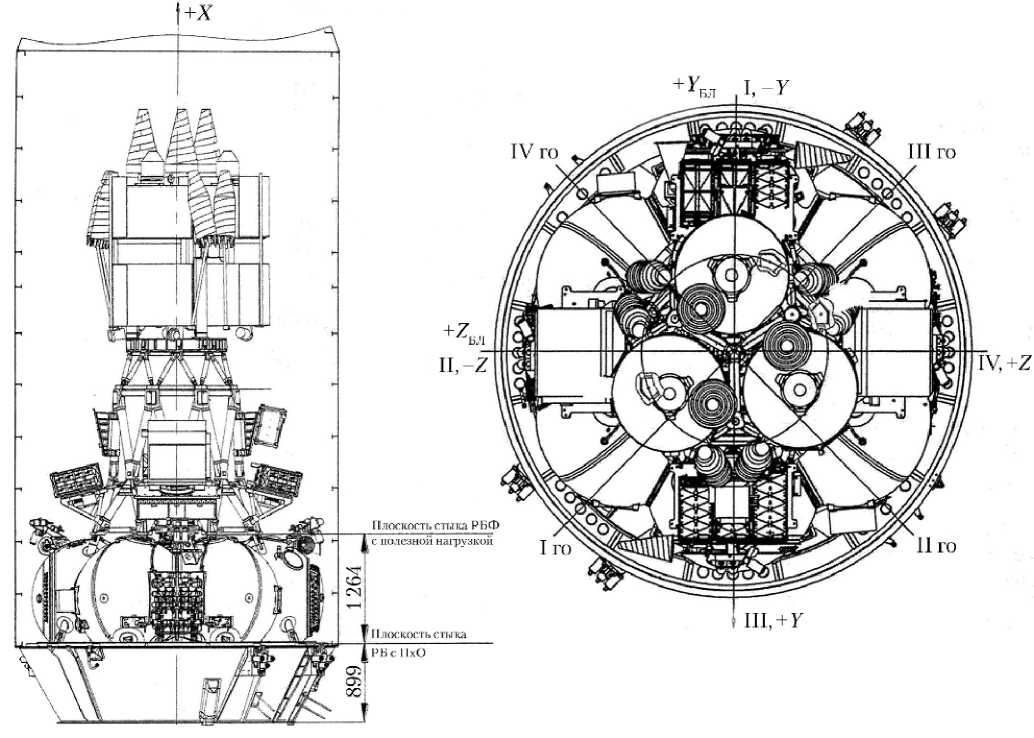

Для запуска МКА широкое применение нашли конверсионные РН, созданные на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет. Направление конверсионных ракет, активно развивавшееся в 1990-е гг., изначально было ориентировано на запуск МКА. Более того, завершение серии конверсионных программ связано главным образом с тем, что данные направления «опережали своё время». Направление МКА переживает устойчивый рост с 2012 г., в то время как основное большинство конверсионных программ, о которых пойдет речь, было завершено до 2010 г. Проведённый анализ источников, посвящённых средствам выведения, показал, что к указанным программам относятся: транспортируемый ракетно-космический комплекс с РН «Старт» и «Старт-1», морские космические комплексы (МКК) «Зыбь», «Штиль» и «Волна», а также РКК с РН «Стрела», «Рокот» и «Днепр».

Наиболее яркими примерами успешного применения конверсионной РН для запуска МКА являются РН «Рокот» и «Днепр».

Кроме РН «Рокот» и «Днепр», в рамках конверсионной программы на основе МБР УР-100Н была создана РН «Стрела». Ракета-носитель «Стрела» разработана в «НПО машиностроения», запускалась с шахтной пусковой установки с космодрома Байконур. В состав РН кроме двух ступеней входил агрегатноприборный блок, созданный на базе блока индивидуального разведения МБР РС-18Б. Всего было осуществлено три пуска данного типа РН: один с габаритно-весовым макетом ПН и два успешных пуска с КА «Кондор» и «Кондор-Э».

Ракета-носитель «Днепр» разработана в рамках Российско-Украинского проекта специалистами КБ «Южное» (г. Днепропетровск) [12] под руководством В.Ф. Уткина (АО «ЦНИИмаш») путём доработки межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М УТТХ. Пуски РН осуществлялись с 2010 по 2015 г. с космодрома Байконур и пусковой базы «Ясный». Всего проведено 22 пуска (из них один — аварийный): с космодрома Байконур — 12 (первый — 21 апреля 1999 г.); с базы «Ясный» — 10 (первый — 12 июля 2006 г.). 19 июня 2014 г. запуском 33 КА РН «Днепр» установлен мировой рекорд по количеству КА, запущенных одной РН.

Твердотопливные РН «Старт» и «Старт-1» разработаны Московским институтом теплотехники [13] на базе твердотопливных МБР «Тополь», «Тополь-М» и «Курьер». Ракета-носитель «Старт» представляет собой пятиступенчатую твердотопливную ракету с доводочной ступенью, разработанной в результате доработки ступени разведения МБР «Курьер». В качестве первой ступени РН используется первая ступень МБР «Тополь», второй ступени — вторая ступень МБР «Тополь-М», третьей ступени — вторая ступень МБР «Тополь», четвертой ступени — третья ступень МБР «Тополь», пятой ступени — третья ступень МБР «Курьер». Отличие РН «Старт-1» от РН «Старт» заключается в отсутствии в составе РН второй ступени МБР «Тополь-М».

Первый и единственный пуск пятиступенчатой РН «Старт» осуществлён с космодрома Плесецк 28 марта 1995 г. Первый пуск четырёхступенчатой РН «Старт-1» осуществлён с космодрома Плесецк 25 марта 1993 г. Последующие пять пусков РН «Старт-1» осуществлены с космодрома «Свободный».

Несомненно, достойным внимания является направление развития в рамках конверсионных программ отечественных МКК. Согласно ГОСТ Р 53802-2010, МКК — космический комплекс, в котором средства подготовки орбитальных средств и средства выведения или отдельные их элементы размещены на надводном или подводном корабле или морской платформе. В период с 1991 по 2006 г. проводились испытания трёх МКК: «Зыбь», «Волна» и «Штиль». Все три МКК являются разработками Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева [14], занимающегося разработкой баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Ракета-носитель «Зыбь» разработана на базе БРПЛ РСМ-25 и изначально была ориентирована на суборбитальные пуски. Всего в период с 1991 по 1993 г. с подводной лодки (ПЛ) проекта «667 БДР» было проведено три суборбитальных пуска РН, все три признаны успешными.

Испытания второго упомянутого МКК с РН «Волна», разработанной на базе БРПЛ РСМ-50, проходили менее успешно. Пуски осуществлялись с ПЛ проектов К-44 и К-496. В период с 7 июня 1995 г. по 7 октября 2005 г. осуществлено пять пусков РН, из которых четыре были суборбитальными. Полностью успешным признан лишь один суборбитальный пуск с научной аппаратурой Бременского университета, а единственный космический пуск признан аварийным. Кроме двух ступеней БРПЛ РСМ-50 для космического запуска применялась апогейная двигательная установка.

Завершающими тематику МКК являются пуски РН «Штиль-1», разработанной на базе БРПЛ РСМ-54, из акватории Баренцева моря. Всего РН «Штиль-1» было осуществлено два успешных пуска:

-

• в 1998 г. — пуск РН «Штиль-1» с ПЛ К-407 «Новоморск», результатом пуска стал вывод МКА Берлинского технического университета Tubsat-N (8,5 кг) и Tubsat-N1 (3 кг) [15];

-

• в 2006 г. — пуск РН «Штиль-1» с ПЛ К-84 «Екатеринбург», результатом пуска стал вывод МКА «Компас-2» (86 кг).

Внешний вид конверсионных РН, осуществлявших запуски МКА, приведён на рис. 2.

Основные тактико-технические характеристики конверсионных РН, осуществлявших запуски МКА, приведены в табл. 3.

Рис. 2. Внешний вид конверсионных ракет-носителей, осуществлявших запуски малых космических аппаратов

Основные тактико-технические характеристики РН, осуществлявших запуски МКА

Таблица 3

|

Тип РН |

Стартовая масса, т |

Количество ступеней |

КРТ |

Масса ПН на НОО, кг |

Кол-во пусков |

Дата последнего пуска |

|

«Зыбь» [14] |

14,2 |

1 |

АТ/НДМГ |

1 000* |

3 |

01.12.1993 г. |

|

«Волна» [15] |

35,4 |

2+АДУ |

АТ/НДМГ |

150 |

5 |

07.10.2005 г. |

|

«Штиль-1» [19] |

40,3 |

3 |

АТ/НДМГ |

200 |

2 |

26.05.2006 г. |

|

«Старт» [14] |

60 |

5 |

Твердотопливная |

850 |

1 |

28.03.1995 г. |

|

«Старт-1» [14] |

47 |

4 |

Твердотопливная |

500 |

6 |

25.04.2006 г. |

|

«Стрела» [21] |

106 |

2+АПБ |

АТ/НДМГ |

1 800 |

3 |

19.12.2014 г. |

|

«Рокот» [10] |

107 |

2+РБ |

АТ/НДМГ |

2 150 |

31 |

27.12.2019 г. |

|

«Днепр» [16] |

211 |

3 |

АТ/НДМГ |

3 200 |

22 |

26.03.2015 г. |

Примечание. * — суборбитальный пуск; АДУ — апогейная двигательная установка; АПБ — агрегатно-приборный блок.

Опыт применения штатных РН для запуска МКА с космодрома Плесецк

Запуск МКА в качестве ППН является наименее затратным, но по ряду причин применяется не всегда. Первой и главной причиной является зависимость орбиты МКА ППН от целевой орбиты основного КА, в связи с чем разработчикам МКА приходится длительное время ждать запуска

КА с необходимыми параметрами орбиты. Учитывая требования по выведению МКА в заданную точку космического пространства, а также размещению МКА по различным орбитальным плоскостям, решение задачи «совпадения» параметров орбит зачастую является невыполнимым. Поэтому запуск МКА всё чаще осуществляется в виде основной ПН РКН всех классов. Так возникла задача создания РН СЛК.

В качестве примера отечественных РН, осуществляющих ГЗ МКА, можно привести РН среднего класса «Союз-2» этапов 1а и 1б. В настоящее время РН «Союз-2» среднего класса активно используются для ГЗ МКА с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра. Наиболее характерными ГЗ являются пуски РН «Союз-2» с целью формирования космической системы OneWeb [17]. 27 февраля 2019 г. первые шесть КА OneWeb были запущены РН «Союз-СТ» с РБ «Фрегат-М» с космодрома Гвианского космического центра. Два пуска РН «Союз-2» этапа 1б в конфигурации с РБ «Фрегат-М» и 34 КА OneWeb были осуществлены с космодрома Байконур. Всего на настоящий момент РН «Союз-2» запущено 74 МКА данного типа.

Отечественной РН тяжёлого класса, способной осуществлять ГЗ МКА, является РН «Ангара-А5». В настоящее время пуски РН «Ангара-А5» осуществляются только с космодрома Плесецк [18]. На космодроме Восточный в рамках опытно-конструкторской работы «Амур» создается космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара». Создание КРК «Ангара» на космодроме Восточный позволит запускать с космодрома РН «Ангара-А5» и её модификацию «Ангара-А5М».

Групповые запуски МКА РН тяжёлого класса активно осуществляются специалистами компании SpaceX . В рамках развёртывания орбитальной группировки Starlink РН Falcon-9 [19] осуществляются ГЗ МКА по 60 КА с помощью одной РН. Анализ открытых источников, посвящённых результатам запуска КА, позволяет сделать вывод о том, что по состоянию на конец октября 2020 г. осуществлён запуск 834 КА.

Пуском, установившим новый мировой рекорд, и ярким примером запуска МКА как в качестве основной, так и в качестве ППН, является пуск индийской РН PSLV-XL с пусковой установки Космического центра имени Сатиша Дхавана (о. Шрихари-кота) 15 февраля 2017 г. [20]. В результате пуска РН на целевые орбиты выведено 104 КА. Все запущенные КА относились к МКА, однако основной ПН являлся индийский КА дистанционного зондирования Земли Cartosat-2 [20]. Рекордное количество КА обусловлено не рекордной грузоподъёмностью РН, а массой запускаемых КА. Достоверно известно о 96 КА, принадлежащих США, масса которых составляла 5–6 кг.

По тематике РН СЛК необходимо отметить, что в составе номенклатуры отечественных средств выведения таких РН нет. Более того, в классификации, представленной в ГОСТ, сверхлёгкий класс РН отсутствует. Однако, учитывая, что к РН лёгкого класса относятся РН, способные вывести на целевую орбиту массу ПН от 1 до 5 т, закономерным является предположение, что к РН СЛК следует отнести РН, способные вывести на целевую орбиту ПН массой до 1 т.

При этом направление РН СЛК в мире развивается достаточно активно. В частности, в США успешно решаются задачи по запуску МКА РН Electron , а также на стадии лётных испытаний находятся РН Rocket-3.0 , Vector-R . В КНР задачи по запуску МКА решаются с помощью РН Kuaizhou-1A , а также на этапе лётных испытаний находятся РН Hiperbola-1 и серия РН NewLine . В вопросе разработки отечественных РН СЛК можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИ-маш» проект по созданию РН СЛК «Иркут».

Внешний вид РН, запускаемых и планируемых к запуску с космодрома Плесецк, приведён на рис. 3.

Основные ТТХ РН, запускаемых и планируемых к запуску с космодрома Плесецк, приведены в табл. 4.

Перспективы развития объектов наземной космической инфраструктуры

Изменения облика объектов НКИ, которые следуют за развитием МКА, в первую очередь связаны с отсутствием необходимости создания отдельных монтажно-испытательных комплексов (МИК) (рабочих мест) по перспективным МКА. Все МКА, перечисленные в табл. 2, а также основное большинство КА, запущенных с помощью РН «Рокот», проходили подготовку на одном техническом комплексе (ТК).

Рис. 3. Внешний вид ракет-носителей, запускаемых и планируемых к запуску с космодрома Плесецк

Таблица 4

|

Тип РН |

Стартовая масса, т |

Количество ступеней |

КРТ |

Масса ПН на НОО ( h = 200), кг |

Масса ПН на ГСО, кг |

Дата первого пуска (год планируемого пуска) |

|

«Иркут» (одноразовая) |

23,6 |

2+АМ |

Кислород/СПГ (АМ АТ/НДМГ) |

584 ( i = 51,7 ° ) |

84 (с АМ) |

2024 г. |

|

«Иркут» (многоразовая) |

25 |

2+АМ |

Кислород/СПГ (АМ АТ/НДМГ) |

398 ( i = 51,7 ° ) |

60 (с АМ) |

2024 г. |

|

«Рокот-М» |

107,6 |

2+РБ |

АТ/НДМГ |

1 950 |

— |

2022 г. |

|

«Ангара-1.2» |

168,7 |

2+АМ |

Кислород/керосин |

3 800 ( i = 63 ° ) |

— |

09.07.2014 г. |

|

«Союз-2» этапа 1в |

157,7–160,7 |

2 |

Кислород/керосин |

3 050 ( i = 82,4 ° ) |

1 400 (ССО h = 835 км, i = 98,7 ° с БВ «Волга») |

28.12.2013 г. |

|

«Союз-2» этапа 1а |

309 |

3 |

Кислород/керосин |

6 360 ( i = 81,4 ° ) |

1 300 (с РБ «Фрегат») |

08.11.2004 г. |

|

«Союз-2» этапа 1б |

309 |

3 |

Кислород/керосин |

6 470 ( i = 81,4 ° ) |

1 500 (с РБ «Фрегат») |

24.12.2006 г. |

|

«Ангара-А5» |

774 |

3 |

Кислород/керосин (РБ АТ/НДМГ) |

24 500 ( i = 63 ° ) |

3 000 (с РБ «Бриз-М») |

23.12.2014 г. |

Основные тактико-технические характеристики РН, запускаемых и планируемых к запуску

Более того, в ситуации с пико- и микро-аппаратами1 возможно применение мобильных, оперативно создаваемых ТК, с мобильными комплектами контрольнопроверочной аппаратуры. Применение указанных комплексов для подготовки МКА в перспективе даст возможность осуществлять пуски новых, перспективных РКН, формируя облик системы средств выведения будущего.

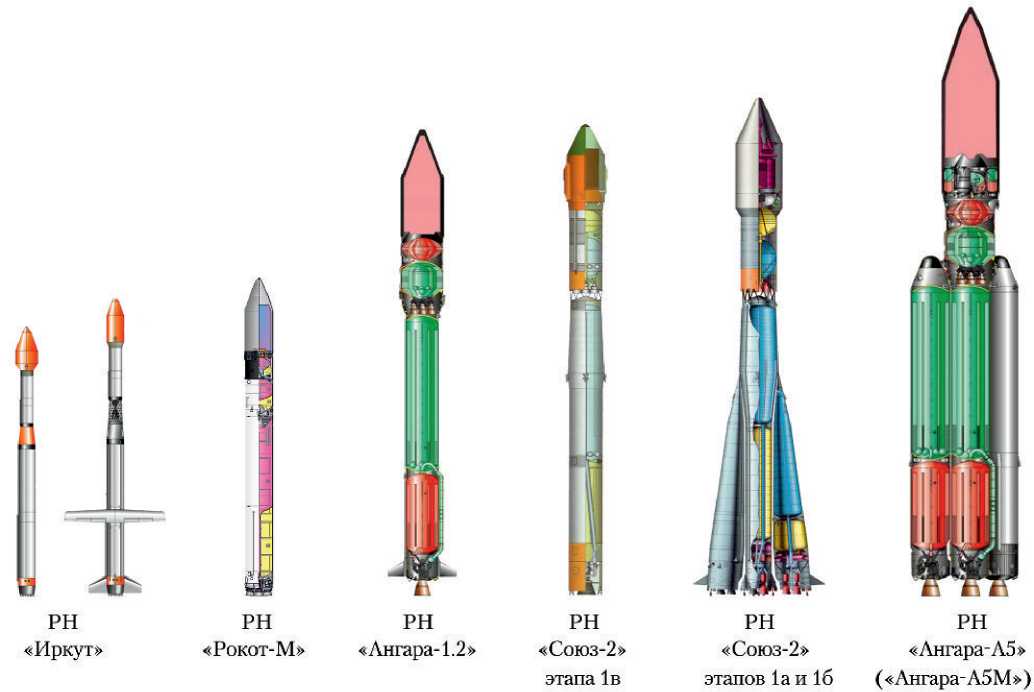

В рамках развития экспериментальноиспытательной базы и в соответствии с ФЦП2 в настоящее время на космодроме Плесецк проводится строительство унифицированного технического комплекса (УНТК) КРК «Ангара» второго этапа для решения следующих задач:

-

• размещение оборудования, необходимого для подготовки КА, перспективных разгонных блоков (РБ) и космических головных частей (КГЧ);

-

• приём, подготовка и хранение КГЧ и их составных частей;

-

• проведение необходимых работ с КГЧ и их составными частями по штатной технологии при несостояв-шемся пуске.

УНТК представляет собой комплекс из шестидесяти зданий и сооружений, основным из которых будет МИК.

В основном сооружении УНТК второго этапа будут размещены испытательные участки и технологическое оборудование для подготовки перспективных КА, РБ, сборки и хранения КГЧ. Примечательно, что в состав УНТК второго этапа входят ТК подготовки КА АО «ИСС» и подготовки перспективных КА. На базе ТК подготовки перспективных КА в дальнейшем возможно создание единого ТК, на котором будет проводиться подготовка всех типов МКА, запускаемых с космодрома Плесецк.

Создание УНТК второго этапа КРК «Ангара» позволит осуществлять подготовку и запуск большого спектра перспективных КА с использованием РН тяжёлого класса «Ангара-А5», в т. ч. ГЗ МКА, для выполнения задач обеспечения обороноспособности страны.

По состоянию на конец октября 2020 г. строительная готовность объекта составила 42%. Графиком проведения работ предусмотрено создание объектов УНТК в период 2017…2022 гг. Внешний вид основного сооружения приведён на рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид основного сооружения УНТК второго этапа КРК «Ангара»

Перспективы запуска МКА на космодроме Плесецк необходимо рассматривать с учётом того факта, что миниатюризация элементной базы МКА в ближайшем будущем приведёт к смещению акцента в сторону СМКА, а возможности существующих средств выведения для запуска СМКА, особенно при решении восполнения орбитальной группировки СМКА, несомненно, являются избыточными. В связи с этим перспективным является создание и размещение на космодроме Плесецк РКК СЛК. Унификация же комплектов монтажнотехнологического оборудования и высокая заводская готовность СМКА позволят создать единый ТК для подготовки СМКА, например, на базе УНТК второго этапа КРК «Ангара».

Заключение

Уменьшение массы МКА и изменения, происходящие в системе средств выведения, не могли не сказаться на эксплуатации космических средств. В последние десятилетия в системе подготовки и запуска КА актуальными являются следующие тенденции:

-

• унификация ТК подготовки различных КА одного предприятия-разработчика;

-

• сокращение операций при подготовке КА на космодроме, вплоть до проведения контрольно-проверочных работ, проверки на функционирование

и заправки двигательной установки КА (высокая заводская готовность);

-

• применение перебазируемых комплектов контрольно-проверочной аппаратуры (в т. ч. и заправочного);

-

• сокращение и даже полное исключение монтажных работ, в частности — объёма крановых перегрузок (вызванное уменьшением массы КА);

-

• сокращение номенклатуры механо-технологического оборудования, применяемого ранее в качестве индивидуального для подготовки каждого типа КА.

В качестве выводов возможно отметить следующее:

-

• развитие направления МКА неизбежно влечёт за собой развитие средств выведения и эволюцию системы эксплуатации космических средств в целом;

-

• отечественная ракетно-космическая отрасль обладает серьёзным научнотехническим заделом для создания РКК с РН СЛК, однако, ввиду отсутствия должного внимания, данное направление в отечественной ракетно-космической отрасли развито слабо;

-

• развитие направления МКА позволяет создавать орбитальные группировки из десятков, сотен и даже тысяч КА, при этом с увеличением количества КА в составе орбитальной группировки существенно увеличивается объём задач по восполнению её состава, что в свою очередь диктует необходимость разработки РН СЛК;

-

• на базе УНТК второго этапа КРК «Ангара» возможно создание единого ТК для решения задач подготовки МКА и сборки КГЧ как для ГЗ, так и для запусков МКА в качестве ППН;

-

• достигнута возможность создания быстровозводимых ТК, не привязанных к инфраструктуре испытательного космодрома, для подготовки МКА с целью обеспечения пусков перспективных РКН, в т. ч. и с мобильных пусковых установок.

Заключительным и наиболее важным выводом является положение о том, что современное состояние объектов НКИ и накопленный опыт специалистов космодрома Плесецк позволяют решать весь спектр задач по запуску МКА.

Список литературы Опыт и перспективы запусков отечественных малых космических аппаратов с космодрома "Плесецк"

- Дуга В.В., Мосин Д.А., Поле-хин А.А. К вопросу о развитии направления малых космических аппаратов // Авиакосмическое приборостроение. 2020. № 10. С. 26-33.

- Короткое В.В., Виноградов А.В. История становления «малого» космоса на космодроме Плесецк. Проблемы дальнейшего развития на современном этапе // Вестник СГАУ. 2009. № 4(20). С. 57-64.

- Северный космодром России. Т. 3 / Под общ. ред. ктн Н.Н. Нестечука. Мирный: Космодром Плесецк, 2017. 628 с.

- Космические аппараты АО «ИСС». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iss-reshetnev.ru/spasecraft (дата обращения 22.10.2020 г.).

- Длугоцкий Д.В., Дуга В.В. Мега-группировки космических аппаратов США и перспективные средства их выведения // Зарубежное военное обозрение. 2020. № 10. С. 61-65.

- Егоров Ю.Г., Кургузов А.В., Чернышов А.Н. О групповом полёте МКА в ходе космического эксперимента «ИНСПЕКТОР-МКА» // Материалы 54-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: АКФ «Политоп», 2019. С. 93-94.

- Клюшников В.Ю. Анализ перспективных технологий наращивания и восполнения орбитальных группировок малоразмерных космических аппаратов // Сб. статей IV Всероссийской НПК «Современные проблемы создания и эксплуатации». СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2018. С. 13-18.

- Малые космические аппараты серии «АИСТ» (проектирование, испытания, эксплуатация, развитие) / Под ред. А.Н. Кирилина. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2017. 348 с.

- Мосин Д.А., Уртминцев И.А., Михайленко А.В., Северенко А.В. Способ развёртывания многоспутниковой орбитальной группировки малых космических аппаратов // Материалы 54-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: АКФ «Политоп», 2019. С. 82-86.

- Карчин А.Ю. Конструкция и прочность ракет-носителей. Компоновочные схемы и параметры ракет космического назначения: Уч. пос. / А.Ю. Карчин, А.Э. Султанов. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2015. 26 с.

- Нестеров В.Е. Космический ракетный комплекс «Ангара». История создания. Т. 1. М.: Ремарко, 2018. 471 с.

- Михайлов В.С. Космический «Днепр». Записки о конверсионной ракетно-космической программе. Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. 156 с.

- На стратегическом направлении. Федеральному государственному унитарному предприятию «Московский институт теплотехники» — 60 лет / под общ. ред. Соломонова Ю.С. М.: ИД «Интервестник», 2006. 174 с.

- Железняков А.Б. 100 лучших ракет России. Первая энциклопедия отечественной ракетной техники. М.: Яуза-пресс, 2016. 152 с.

- Вергейчик В.В., Володин А.Н. Из-под воды в космос // Сб. трудов XXXIII Межведомственной научно-технической конференции космодрома Плесецк. Мирный: 2017. С. 210-226.

- Кобелев В.Н., Милованов А.Г. Средства выведения космических аппаратов. М.: Изд-во «Рестарт», 2009. 528 с.

- One Web 2020 Launch Program. Режим доступа: https://www.oneweb. world/launchprogram (дата обращения 02.11.2020 г.).

- Нестеров В.Е. Космический ракетный комплекс «Ангара». История создания. Т. 2. М.: Ремарко, 2018. 536 с.

- Палицын А.Б., Жиленко Д.Б. Анализ традиционных и перспективных задач системы воздушно-космической обороны России: проблемы и пути их решения // Военная мысль. 2020. № 9. С. 6-17.

- Космический рекорд Индии // Индийский вестник. Бюллетень посольства Индии в России. Февраль 2017. С. 14-17.

- Уманский С.П. Ракеты-носители. Космодромы. М.: Изд-во «Рестарт+», 2001. 215 с.