Опыт использования функциональной классификации фитопланктона для оценки качества воды некоторых левобережных притоков р. Волги (бассейн Чебоксарского водохранилища)

Автор: Кулизин Павел Владимирович, Воденеева Екатерина Леонидовна, Охапкин Александр Геннадьевич

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (36), 2020 года.

Бесплатный доступ

На примере двух равнинных рек бассейна Средней Волги показаны результаты использования принятых в странах Европы (WDF) и РФ подходов к оценке качества вод и их вероятная связь. Применение функциональной классификации фитопланктона выявило преобладание в планктоне рек водорослей из кодонов TB, D, часто при сопутствии в летний период групп, показателей эвтрофирования вод (P, H1, W2, L0). Продемонстрирована более высокая чувствительность индексов сообщества Q и EQR как показателей экологического состояния в сравнении с сапробиологическим анализом и индексом УКИЗВ.

Фитопланктон, качество воды, функциональные группы, показатель экологического, состояния, q-индекс, сапробность

Короткий адрес: https://sciup.org/147231296

IDR: 147231296 | УДК: 574.583(28):581

Текст научной статьи Опыт использования функциональной классификации фитопланктона для оценки качества воды некоторых левобережных притоков р. Волги (бассейн Чебоксарского водохранилища)

Прогрессирующее усиление темпов загрязнения и эвтрофирования водных экосистем и контроль за их состоянием, основанный на научно разработанной оценке качества вод, приобретает особую значимость при мониторинге водных ресурсов (Семенченко, Разлуцкий, 2011). Традиционные физические и химические методы контроля качества вод и биоиндикации в разных странах достаточно сильно различаются и нередко адаптированы к условиям региона. В России на протяжении многих лет распространенной является система сапробности, направленная на оценку органического загрязнения и часто не отражающая истинного состояния качества вод водоемов (Шитиков и др., 2003).

Исходя из того, что к разным экологическим условиям адаптирована группа видов водорослей, сходных по устойчивости к определенным абиотическим факторам, в рамках концепции Водной Рамочной Директивы Европейского союза (WFD) была разработана и принята функциональная классификация фитопланктона и связанные с ней индексы со- общества Q и EQR (Семенченко, Разлуцкий, 2011; Reynolds et al., 2002; Borics et al., 2007; Piirsoo et al., 2010; Abonyi et al., 2014).

Цель работы – использование метода функциональной классификации фитопланктона и рассчитанных на его основе индексов сообщества Q и EQR для оценки качества вод двух крупных левобережных волжских притоков бассейна Чебоксарского водохранилища (рек Ветлуга и Керженец), а также сравнение полученных результатов с данными традиционно применяемых в РФ методов оценки качества воды по фитопланктону.

Материалы

Пробы фитопланктона отбирались ежедекадно в период открытой воды (с мая по ноябрь) в среднем течении рек Ветлуга (ст. 1 – Воскресенский район, д. Чернышиха – 2014, 2016 гг., ст. 2 – Варнавинский район, пос. Варнавино – 2010 г.) и Керженец (ст. 3 – Борский район, пос. Рустай – 2008, 2014 и 2016 гг.) (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема исследованных водотоков с обозначением станций отбора проб Fig. 1. Map of the studied watercourses with designation of sample stations

Отбор и обработка проб проводились по общепринятой для фитопланктона методике (Методика..., 1975; Экологический мониторинг..., 1995). Водоросли идентифицировали с использованием микроскопа MEIJI (Япония) при увеличении 1000х. Перечень определителей и сводок, используемый для определения видового состава, указывался в предыдущих работах (Охапкин, 1998; Во-денеева, 2006б). Всего было проанализировано порядка 60 проб фитопланктона.

Методы

Качество воды оценивали по индексу са-пробности, рассчитанному по численности (SN) и биомассе (SB) индикаторных видов (Оксиюк и др., 1993). Значение индексов са-пробности для отдельных видов приведены в соответствии с «Унифицированными методами исследования...» (Унифицированные методы..., 1975, 1977), а также работой R. Wegl (Wegl, 1983). Величины индекса са-пробности соответствовали классам качества воды: 4.00 – грязные (VI) (Методика..., 1975; Оксиюк и др., 1993).

Расчет индекса сообществ Q производился по формуле (Семенченко, Разлуцкий, 2011):

Q = XPF, где Pi - доля биомассы i-й функциональной группы в общей биомассе функциональных групп; F- коэффициент этой группы в исследуемой группе водоемов.

Функциональные группы фитопланктона, а также фактор F, необходимые для расчета индекса Q, выделяли согласно классификации Рейнольдса (Reynolds, 2002) с дополнениями Падисак (Padisak et al., 2009) и Борикс (Borics, 2007). Индекс Q соответствовал значениям экологического состояния согласно шкале от 0 до 5: 0–1 – плохое, 1–2 – низкое, 2–3 – умеренное, 3–4 – хорошее и 4–5 – высокое.

Показатель экологического качества (Ecological Quality Ratio (EQR)) (Cеменченко, Разлуцкий, 2011; Borics, 2007) оценивается как отношение наблюдаемого значения к эталонному (ожидаемому) и применяется для разных биоиндикаторов, в том числе и для фитопланктона:

EQR = Q /5.

По значениям EQR Водная Рамочная Директива делит весь диапазон условий на пять категорий качества (от 0 до 1): высокое (High), хорошее (Good), умеренное (Moderate), низкое (Poor), плохое (Bad) (Семенченко, Разлуцкий, 2011). Чем ближе значения EQR к единице, тем выше степень сходства между наблюдаемыми и эталонными условиями и, как следствие, лучше экологическое состояние водоема.

Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 8.0, достоверность различий определяли с помощью критерия Манна – Уитни.

Результаты

Реки Керженец и Ветлуга являются типично равнинными и входят в систему Волги и ее притоков. По характеру водного режима они относятся к восточноевропейскому типу с преимущественно снеговым типом питания (Природа..., 1974). По длине русла (р. Ветлуга – 899 км, р. Керженец – 290 км) и площади водосборного бассейна (39400 км2 и 6140 км2) исследуемые водотоки относятся к категориям больших и средних рек.

Особенностями вод исследованных рек являются низкая минерализация, слабокислая реакция и повышенные значения цветности. По результатам гидрохимической оценки качество вод в р. Ветлуге изменялось в среднем классами 3 «б» – 4 «а» (очень загрязненные – грязные), а в р. Керженец – 3 «б» (очень загрязненные) (таблица). Для р. Ветлуги в 2014 и 2016 гг. характерно высокое содержание органических веществ (по ХПК) до 47.2 мг/л, соединений меди до 2–8 ПДК и железа до 4–9 ПДК (по максимальным концентрациям) (Качество..., 2017). В 2010 г. качество воды вниз по течению реки ухудшалось от разряда «б» 3-го класса на участках реки у г. Ветлуга (УКИЗВ 3.14) до разряда «а» 4-го класса в черте д. Марьино (4.35) (Качество..., 2011). Для р. Керженец характерно загрязнение воды нефтепродуктами (до 4 ПДК), органическими веществами (по ХПК) до 37.5 мг/л, соединениями меди (до 3 ПДК), железа (до 4 ПДК). Качество воды р. Керже-нец стабилизировалось на уровне разряда «б» 3-го класса («очень загрязненная» вода) (Качество..., 2017).

Анализ архивных данных, литературных источников (Воденеева, 2006а, 2006б; Воде-неева и др., 2016) и результаты собственных наблюдений позволили выявить в планктоне 795 видовых и внутривидовых таксонов водорослей, относящихся к 189 родам, 67 семействам, 25 порядкам, принадлежащих 8 отделам. Таксономическое разнообразие водорослей в исследованных водотоках было представлено 592 (р. Керженец) и 531 (р. Ветлуга) видовыми и внутривидовыми таксонами. Ведущими систематическими группами в водотоках выступали зеленые (по 42 % от общего таксономического разнообразия) и диатомовые (25–30 %) водоросли. Значительная доля видового богатства принадлежала отделам Euglenophyta (10 и 13 %) и Cyanophyta (по 7 %). Менее значимыми были отделы Chrysophyta (5 и 6 %), Dinophyta (2.5 и 2 %), Xanthophyta (2 и 3%) и Cryptopyta (1.5 и 2 %). Сравнительный анализ видового состава фитопланктона исследованных водотоков показал довольно высокую степень сходства (коэффициент Серенсена KS = 58 %) их флористических списков, что отражает общность условий формирования стока этих рек. Высокое видовое богатство фитопланктона и его своеобразие в каждом водотоке определялись в основном природными особенностями водосбора, характеризующегося преобладанием лесов и болот, морфометрией (длина русла), гидродинамическим режимом, содержанием биогенных элементов и органических веществ.

Средние за год значения биомассы фитопланктона в р. Керженец в разные годы исследований достоверно не отличались и составляли от 1.39 ± 0.24 (в 2016 г.) до 2.07 ± 0.68 г/м3 (в 2008 г.) с максимумом значений (12.08 г/м3) в 2014 г. и были схожими с предыдущими годами исследований (Воденее-ва, 2006б). В р. Ветлуге биомасса фитопланктона варьировала в разные годы от 1.04 ± 0.18 (в 2016 г.) до 1.51 ± 0.42 г/м3 (в 2014 г.) с наибольшими показателями (4.38 г/м3) в 2014 г. Общая биомасса растительного план- ктона исследуемых водотоков, как правило, была сформирована диатомовыми (72-75 % средневегетационной) и зелеными (8.9– 9%), а в летний период — синезелеными (до 63 % биомассы фитопланктона р. Ветлуги) и динофитовыми (до 76 % в р. Керженец) водорослями.

Средние значения индексов сапробности р. Керженец, вычисленные по численности (1.86 ± 0.05 – 2008 г., 2.06 ± 0.02 – 2014 г., 1.82 ± 0.04 – 2016 г.) и биомассе (1.95 ± 0.04 – 2008 г., 2.01 ± 0.03 - 2014 г., 1.8 ± 0.06 - 2016 г.), в разные годы менялись незначительно, соответствуя уровню умеренно загрязненных вод. В р. Ветлуге во все сезоны вегетации разных лет исследований варьирование показателей органического загрязнения также происходило в пределах III класса вод (умеренно загрязненные).

Фитопланктон обеих рек в период исследования был представлен 21 функциональной группой (кодоном) фитопланктона, среди которых постоянным и ведущим компонентом выступала группа TB. Для ча- сти представителей литературные данные о принадлежности к какой-либо группе отсутствовали. Общими для обеих рек оказалось 16 кодонов (P, D, W0, W1, W2, F, E, H1, L0, C, TB, X1, X2, X3, J и Y).

Применение функциональной классификации пресноводных водорослей для оценки качества вод по индексу сообщества Q показало, что в р. Керженец средние его значения изменялись от 2.33 ± 0.15 до 3.42 ± 0.18 и соответствовали «умеренному» (2008, 2014 гг.) и «хорошему» (2016 г.) состоянию вод. Показатель экологического состояния EQR оценивал качество вод р. Керженец как «низкое» (2008 г.), «плохое» (2014 г.) и «умеренное» (2016 г.) (см. табл. 1).

В р. Ветлуге средний за период исследований индекс Q варьировал от 2.58 ± 0.15 до 3.15 ± 0.2, а индекс EQR – от 0.51 ± 0.03 до 0.63 ± 0.03. Качество вод по индексу Q оценивалось как «умеренное» (2010 г.) и «хорошее» (2014, 2016 гг.), а по EQR – как «низкое» (2010 г.) и «умеренное» (2014, 2016 гг.).

Оценка качества воды исследуемых водотоков с использованием разных подходов

Сезон

Показатель качества

|

Водоток |

и экологического состояния |

весна |

лето |

осень |

вегетационный период |

|

Ветлуга (2014/ 2016) |

Sb индекс сапробности, рассчитанный по биомассе фитопланктона |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

ІІІ класс качества умеренно загрязненные |

|

Q |

хорошее |

умеренное |

хорошее |

хорошее |

|

|

EQR |

хорошее |

плохое/низкое |

хорошее |

умеренное |

|

|

Гидрохимический показатель УКИЗВ * |

– |

– |

– |

«Б» III класс (очень загрязненная) |

|

|

Ветлуга (2010) |

Sb |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

|

Q |

умеренное |

умеренное |

хорошее |

умеренное |

|

|

EQR |

плохое |

низкое |

умеренное |

низкое |

|

|

Гидрохимический показатель УКИЗВ* |

– |

– |

– |

От «Б» III класса до разряда «А» IV класса |

|

|

Керженец (2014/ 2016) |

Sb |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

III класс качества умеренно загрязненные |

|

Q EQR |

умеренное плохое |

хорошее умеренное |

умеренное/ хорошее плохое |

умеренное низкое |

|

|

Гидрохимический показатель УКИЗВ * |

– |

– |

– |

«Б» III класс (очень загрязненная) |

Обсуждение

Индекс сапробности, разработанный в (Pantle, Buck, 1955; Sládeček, 1963; Zelinka, Marvan, 1968), характеризует органическое загрязнение водных масс в виде числовых значений и позволяет сравнивать состояние водоемов различных районов и в разные сроки исследования (Cеменченко, Разлуцкий, 2011). Этот показатель оказался информативным в долгосрочной перспективе, что позволило выявить изменения в сторону ухудшения качества вод р. Волги с начала XX в. по настоящее время (Охапкин, 1997; Воденеева и др., 2016). В некоторых случаях он не отражал реального состояния вод, испытывающих загрязнение не только легко минерализуемыми органическими веществами, но также тяжелыми металлами и нефтепродуктами (Старцева, 2002).

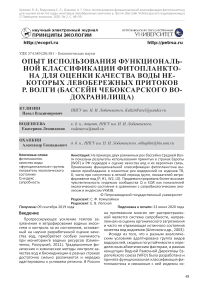

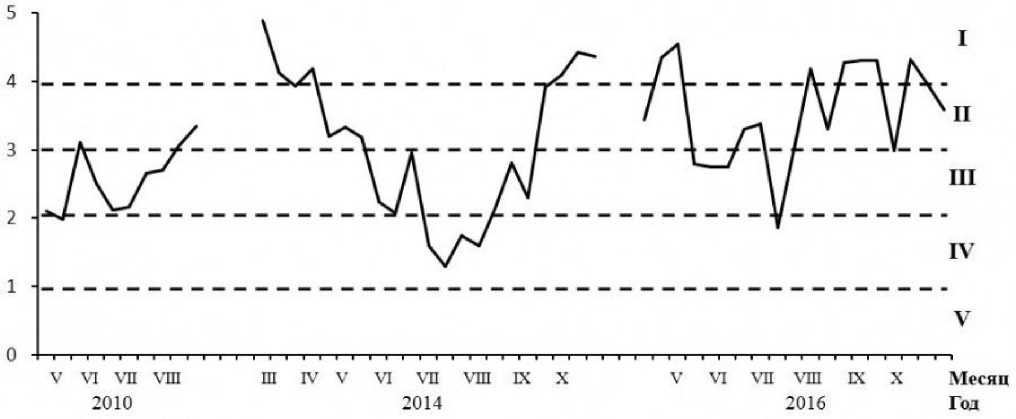

Сезонные изменения индексов сапроб-ности в р. Керженец выражены довольно четко, отражая ход процессов загрязнения и самоочищения, протекающих в водотоках (рис. 2). Весной при максимальном поступлении органических веществ с водосборной территории, с водами половодья показатели загрязнения вод органическим веществом возрастали. Наблюдалось интенсивное развитие фитопланктона, связанное с поступлением в планктон бентосных диатомей Melosira varians Ag., Navicula radiosa Kütz., Surirella robusta Ehr. и развитием зеленых водорослей (Pandorina morum (O. F. Müll.) Bory., виды рода Chlamydomonas), большая часть из которых является β-мезосапробами. В начале лета значения индексов сапробности снижались, отражая активацию процессов самоочищения воды. Основу биомассы также определяла Melosira varians при содомини-ровании пеннатных диатомей. В конце лета и осенью наблюдаласЬ стабилизация индексов сапробности по численности и биомассе в пределах от 1.6 до 2.2.

Рис. 2. Динамика индекса сапробности, рассчитанного по численности (1) и биомассе (2) фитопланктона р. Керженец в разные годы исследований. Условные обозначения: I – загрязненная (IV класс), II – умеренно загрязненная (III класс), III – чистая (II класс)

Fig. 2. Dynamics of the saprobity index calculated from the abundance (1) and biomass (2) of phytoplankton in the Kerzhenets river in different years. Water quality: I – fairly poor (IV class), II – fair (III class), III – good (II class)

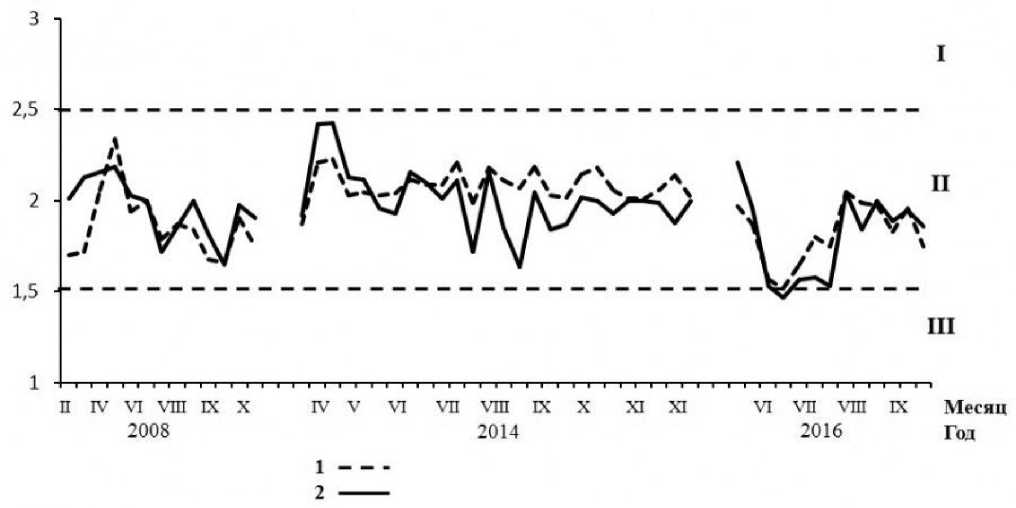

Рис. 3. Динамика индекса сапробности, рассчитанного по численности ( S N ) и биомассе ( S B ) фитопланктона р. Ветлуги в разные годы исследований. Условные обозначения те же, что и на рис. 2

Fig. 3. Dynamics of the saprobity index calculated from the abundance (1) and biomass (2) of phytoplankton in the Vetluga river in different years. Water quality: I – fairly poor (IV class), II – fair (III class), III – good (II class)

В 2010 г. повышение значений индексов сапробности наблюдалось весной (1.78 ± 0.01 – SB ; 2.08 ± 0.01 – SN ) и летом (1.88 ± 0.07 - S B ; 1.72 ± 0.04 - S N ), когда в планктоне доминировали водоросли - показатели β-α и α-мезосапробных условий ( Pteromonas angulosa (Cart.) Lemm. индикационное значение 2.3), эвгленовых (весна) и синезеленых водорослей (лето). В 2014 и 2016 гг. максимальные индексы сапроб-ности (2.14 – SB , 1.96 – SN в 2014 г.; 2.36 – S B , 2.15 - S N в 2016 г.) отмечены осенью, что связано с развитием α-мезосапроба Stephanodiscus hantzschii Grun.

В обеих реках в течение всех периодов исследования индексы сапробности, вычисленные как по численности, так и по биомассе, колебались преимущественно в диапазоне только III класса качества вод (см. таблицу).

В р. Керженец в весенних комплексах доминировали представители кодона TB (Melosira varians) в сопровождении кодонов W0 (виды рода Chlamydomonas spp.), W2 (Gymnodinium spp.) и B (Aulacoseira cf. subarctica (O. Müll.) Haworth). Летом формировался более разнообразный комплекс, представленный кодонами TB (Melosira varians – Navicula spp.), B, P, W0 и W2. Осенние альгоценозы менее разнообразны и вновь определялись развитием диатомей из группы TB (Melosira varians). В последние годы в сложении альгоценозов возрастает доля динофитовых водорослей, особенно в летний сезон, когда формируется более лимнофильный планктон с преобладанием групп W2 и L0 (Gymnodinium spp., Peridiniopsis kevei Grigor. et Vasas).

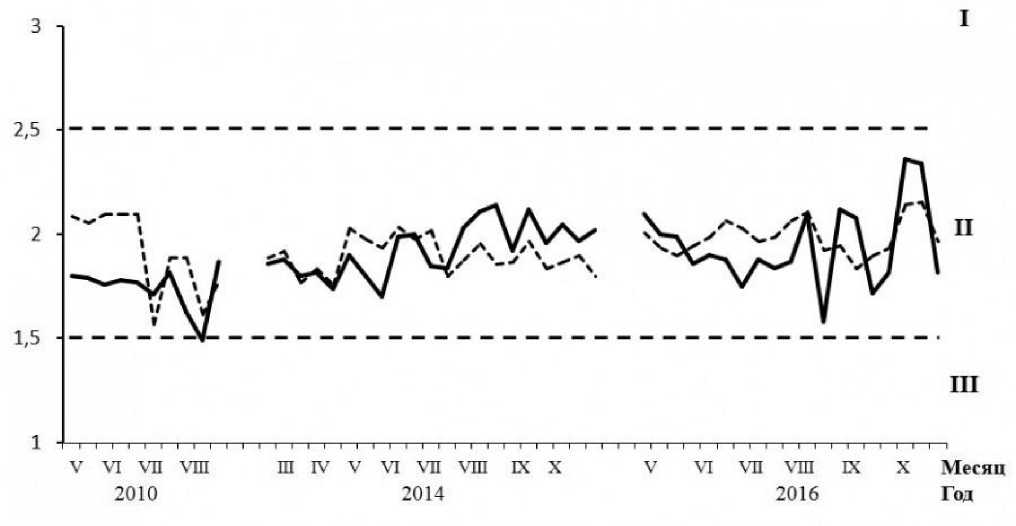

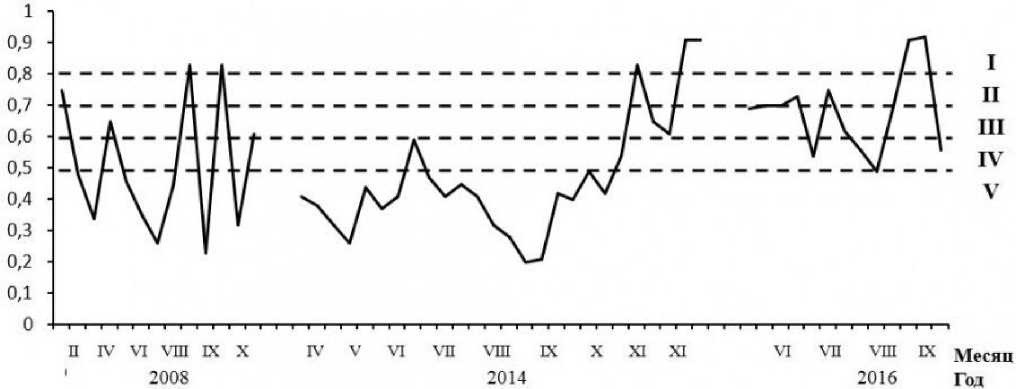

В 2008 г. в р. Керженец основным компонентом потамопланктона весной и осенью выступала Melosira varians (кодон T B ), которая является показателем истинно лотиче-ских условий и характеризующаяся высоким значением фактора F . Наблюдающаяся летом в последние годы (2014, 2016 гг.) смена ценотических типов фитопланктона с доминированием фитофлагеллят ( Gymnodinium sp ., Peridiniopsis kevei ), вероятно, связана с изменением уровневого режима, снижением степени турбулентности и постепенным переходом лотических условий к лимниче-ским. Это отразилось на значениях индексов Q (1.91 ± 0.13 в 2014 г., 2.86 ± 0.14 в 2016 г.) и EQR (0.37 ± 0.02 в 2014 г., 0.57 ± 0.02 в 2016 г.) в сторону ухудшения экологического состояния в период низких значений водности.

Доминирование в весенних и осенних альгоценозах р. Керженец во все годы исследований группы TB обусловлено увеличением в этот период проточности и формированием истинных лотических условий, что отразилось на улучшении экологического состояния реки. По индексу Q воды реки в данные периоды соответствовали «хорошему» (2008 г.) и «умеренному» (2014 г.) экологическому состоянию.

Летом отмечалось содоминирование различных функциональных групп с доминированием лимнофильных автохтонных и ал- лохтонных представителей (кодоны L0, W1), что, вероятно, определялось сменой гидродинамических условий и обогащением вод биогенными элементами (Качество..., 2017). Качество вод варьировало от «умеренного» (2008, 2016 гг.) до «низкого» (2014 г.) (см. таблицу, рис. 4, 6).

Рис. 4. Динамика индекса Q в р. Керженец, рассчитанного по функциональным группам фитопланктона в разные годы исследований. Условные обозначения: I – высокое, II – хорошее, III – умеренное, IV – низкое, V – плохое качество вод

Fig. 4. Dynamics of the Q index in the Kerzhenets river calculated by phytoplankton functional groups in different years. Water quality: I – excellent, II – good, III – medium, IV – tolerable, V – bad

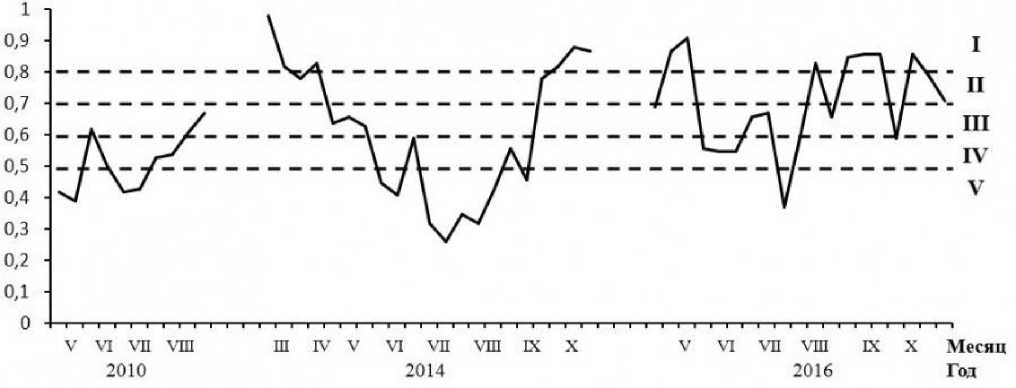

Рис. 5. Динамика индекса Q в р. Ветлуге, рассчитанного по функциональным группам фитопланктона в разные годы исследований. Условные обозначения те же, что и на рис. 4

Fig. 5. Dynamics of the Q index in the Vetluga river calculated by phytoplankton functional groups in different years. Water quality: I – excellent, II – good, III – medium, IV – tolerable, V – bad

В р. Ветлуге весной доминировали диатомовые водоросли из групп TB ( M. varians, Amphora ovalis (Kütz.) Kütz., Navicula radiosa) , D ( Ulnaria ulna ) с сопутствием золотистых водорослей из группы E ( Dinobryon divergens Imhof.). Более разнообразно, как и в р. Кер-женец, функциональные группы были представлены в летний сезон. Помимо постоянно присутствующих представителей групп ( TB и D ), летом появлялись виды, свойственные эвтрофным водоемам из кодонов P (Aulacosira granulatа (Ehr.) Simonsen), H1 ( Dolichospermum spiroides ) при участии динофитовых водорослей (кодоны W2 – Gymnodinium spp., L0 – Peridinium spp.). Осенние альгоценозы определялись развитием групп TB ( N. radiosa, Nitzschia spp.), D ( U. ulna, Stephanodiscus hantzschii Grun.), B и P .

В аномально теплом и маловодном 2010 г. в весенних и летних альгоце-нозах интенсивнее обычного вегетировали фитофлагелляты лимническо-го комплекса Lo – W2 ( Peridinium spp., Gymnodinium spp. ) при участии групп W0 ( Chlamydomonas spp.) и W1 ( Euglena spp.), летом – групп B ( Aulacoseira cf. subarctica ), H1 ( Dolichospremum affine (Lemmerm.) Wacklin, L. Hoffm. & Komárek.), осенью – P ( A. granulata ).

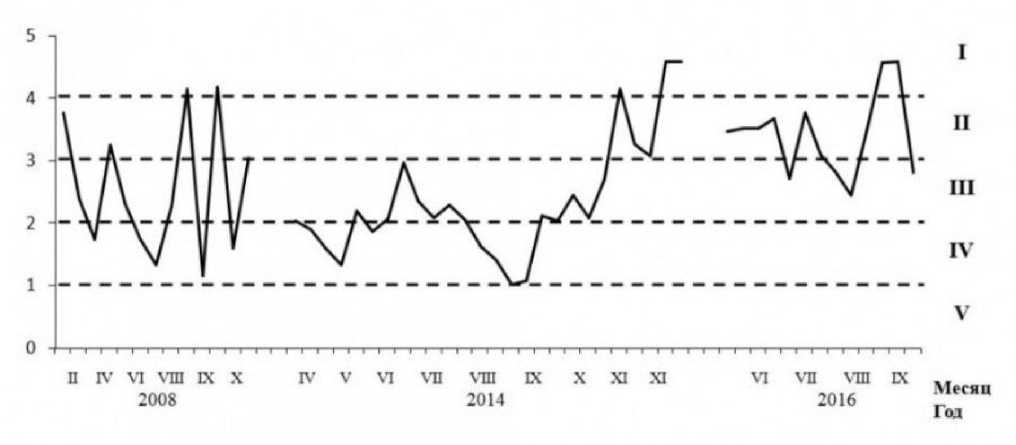

В р. Ветлуге в сезонном аспекте низкие значения индексов Q и EQR отмечались летом за счет доминирования цианопрокариот ( Dolichospermum spiroides , D. affine ) и динофлагеллят ( Gymnodinium sp ., Peridiniopsis kevei ) с низкими значениями фактора F (рис. 5, 7).

Рис. 6. Динамика индекса EQR в р. Керженец, рассчитанного по функциональным группам фитопланктона в разные годы исследований. Условные обозначения те же, что и на рис. 4

Fig. 6. Dynamics of the EQR index in the Kerzhenets river calculated by phytoplankton functional groups in different years. Water quality: I – excellent, II – good, III – medium, IV – tolerable, V – bad

Набор функциональных групп и их сукцессия для фитопланктона р. Ветлуги оказались схожими. Весной и осенью отмечено доминирование диатомей из группы TB. Летом набор функциональных групп был более разнообразен, что являлось следствием резкого возрастания видового богатства фитопланктона и уже отмечалось ранее (Piirsoo et al., 2010). Присутствие в период аномально высоких температур 2010 г. групп L0, W1, H1, P свидетельствовало об уменьшении расхода воды (минимальные значения отмечены в летний период – 27.6 м3/с при среднем значении 140 м3/с) и высоком содержании органических веществ, способствующих развитию «эвтрофного» планктона. Качество вод варьировало в пределах двух классов: «хорошее» (весна, осень) и «умеренное» (лето) (см. таблицу, рис. 5, 7).

В отличие от индекса сапробности, Q и EQR продемонстрировали значимые отличия одной реки от другой, указывая на более напряженное экологическое состояние р. Керженец (см. таблицу). Возможно, это определяется меньшей водностью и протяженностью этой реки в сравнении с р. Ветлугой и различиями физико-географических характеристик их водных бассейнов. Межгодовые флуктуации экологического состояния, согласно этому подходу, в целом не значимы, кроме аномально жаркого и маловодного 2010 г., который как по индексу сапробности, так и

Рис. 7. Динамика индекса EQR в р. Ветлуге, рассчитанного по функциональным группам фитопланктона в разные годы исследований. Условные обозначения те же, что и на рис. 4

Fig. 7. Dynamics of the EQR index in the Vetliga river calculated by phytoplankton functional groups in different years. Water quality: I – excellent, II – good, III – medium, IV – tolerable, V – bad

по гидрохимическим показателям (УКИЗВ) отличался заметным снижением качества воды р. Ветлуги.

Сравнение средних значений индексов сапробности, подсчитанных для различных сезонов и между отдельными годами, не выявило достоверных различий. Только для аномально жаркого и маловодного года (2010 г.) эти различия проявились более существенно для р. Ветлуги (критерий Манна – Уитни равен 24.5 (2010 и 2014 гг.) и 28.5 (2010 и 2016 гг.) при p < 0.05).

Заключение

Применение различных методов оценки качества воды и экологического состояния водотоков показало, что система сапробности в большинстве случаев не выявила значимых различий между сезонами и между разными годами, что было показано и для правобережных притоков р. Волги (Воденеева и др., 2019). Показатели сапробности позволили показать заметное различие в качестве вод р. Ветлуги лишь для аномально жаркого 2010 г. В целом сапробиологический анализ не выявил достоверных различий качества воды в реках, протекающих в пределах одного водосбора и испытывающих разную антропогенную нагрузку.

В отличие от индекса сапробности, Q и EQR отразили воздействие суммы компонентов среды, формирующей качество воды, и выявили отличия одной реки от другой, определяющиеся различием морфометрии, гидродинамики и физико-географических характеристик их водных бассейнов.

Таким образом, применение разных подходов позволило получить более полную информацию об экологическом состоянии водотоков и качестве их вод. Рассмотренные индексы не заменяют, а скорее дополняют друг друга, поскольку отражают различные аспекты качественных изменений, происходящих в водотоках и на водосборе.

Список литературы Опыт использования функциональной классификации фитопланктона для оценки качества воды некоторых левобережных притоков р. Волги (бассейн Чебоксарского водохранилища)

- Воденеева Е. Л. Состав и структура фитопланктона гумозно-ацидных водоемов (на примере водных объектов заповедника «Керженский»): Дис. ... канд. биол. наук . Нижний Новгород, 2006а. 165 с.

- Воденеева Е. Л. Динамика биомассы и доминирующие виды фитопланктона водных объектов заповедника «Керженский» // Труды ГПБЗ «Керженский». Нижний Новгород, 2006б. Т. 3. С. 46-57.

- Воденеева Е. Л., Кулизин П. В., Охапкин А. Г. О развитии инвазийного вида Peridiniopsis kevei et Vasas (Dinophyta) в среднем течении р. Керженец (Нижегородская область) // Труды Государственного природного заповедника «Керженский». Т. 8. Нижний Новгород, 2016. С. 68-75.

- Воденеева Е. Л., Кулизин П. В., Коломина К. Е., Шарагина Е. М., Охапкин А. Г. Оценка качества воды некоторых правобережных притоков р. Волги (бассейн Чебоксарского водохранилища) с использованием функциональной классификации фитопланктона // Гидробиологический журнал. 2019. Т. 55. № 6. С. 56-70.

- Качество поверхностных вод Российской Федерации: Ежегодник 2010 . Ростов-на-Дону, 2011. 553 с.

- Качество поверхностных вод Российской Федерации: Ежегодник 2016 . Ростов-на-Дону, 2017. 555 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов / Ред. Ф. Д. Мордухай-Болтовский. М.: Наука, 1975. 239 с.

- Оксиюк О. П., Жукинский В. Н., Брагинский Л. П., Линник П. Н., Кузьменко М. И., Кленус В. Г. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиологический журнал. 1993. Т. 29. № 4. С. 62-76.

- Охапкин А. Г. Видовой состав фитопланктона как показатель условий существования в водотоках разного типа // Ботанический журнал. 1998. Т. 83. № 9. С. 1-13.

- Охапкин А. Г. Структура и сукцессия фитопланктона при зарегулировании речного стока (на примере р. Волги и ее притоков) : Дис. ... д-ра биол. наук. СПб., 1997. 280 с.

- Природа Горьковской области . Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1974. С. 126-179.

- Семенченко В. П., Разлуцкий В. И. Экологическое качество поверхностных вод . 2-е изд., испр. Минск: Белорусская навука, 2011. 329 с.

- Старцева Н. А. Состав и структура фитопланктона малых водоемов урбанизированного ландшафта (на примере г. Нижнего Новгорода): Дис. ... канд. биол. наук . Нижний Новгород, 2002. 170 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод: Атлас сапробных организмов . М., 1977. 227 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод: Методы биологического анализа вод . М., 1975. Ч. 3. 176 с.

- Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. . Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

- Экологический мониторинг. Методы биомониторинга . Нижний Новгород: ННГУ, 1995. 192 с.

- Abonyi A., Leitäo M., Stankovic I., Borics G., Varbiro G., Padisak J. A large river (River Loire, France) survey to compare phytoplankton functional approaches: do they display river zones in similar ways? // Ecological indicators. 2014. Vol. 46. P. 11-22.

- Borics G., Varbiro G., Grigorszky I., Krasznai E., Szabo S., Kiss K. A new evaluation technique of potamoplankton for the assessment of the ecological status of rivers // Arch. Hydrobiol. Suppl. 2007. Vol. 161 (3-4). P. 465-486.

- Padisak J., Crossetti L. O., Naselli-Flores L. Use and misuse in the application of the phytoplankton functional classification: a critical review with updates // Hydrobiologia. 2009. Vol. 621. P. 1-19.

- Pantle R., Buck H. Die biologische Überwachung der Gewässer und Darstellung der Ergebnisse // Gas und Wasserfach. 1955. Vol. 96. № 18. P. 604-618.

- Piirsoo K., Pall P., Tuvikene A., Viik M., Vilbaste S. Assessment of water quality in a large lowland river (Narva, Estonia / Russia) using a new Hungarian potamoplanktic method // Estonian Journal of Ecology. 2010. Vol. 59. № 4. P. 243-258.

- Reynolds C. S., Huszar V., Kruk C., Naselli-Flores L. & Melo S. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton // Journal of Plankton Research. 2002. Vol. 24. № 5. P. 417-428.

- Reynolds C. S., Irish A. E. Modelling phytoplankton dynamics in lakes and reservoirs: the problem of in-situ growth rates // Hydrobiologia. 1997. P. 5-17.

- Sladecek V. A guide to limnosaprobical organisms // Sb. Vysokeskoly chem. - technol. v Praze. 1963. Bd. 7. № 2. S. 543-612.

- Wegl R. Index für die Limnosaprobität // Wasser und Abwasser. 1983. Bd. 26. P. 1-175.

- Zelinka M., Marvan P. Bemerkungen zu neuen Methoden der saprobiologishen Wasserbeurteilung // Verhandlung Int. Vereingung de Limnologie. 1968. Bd. 16. S. 817-822.