Опыт исследования психолого-познавательных барьеров в обучении студентов экономических специальностей на примере Российского университета дружбы народов

Автор: Баранова Н.М.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены причины возникновения психолого-познавательных барьеров российских и иностранных студентов экономических (факультетов) вузов в новой для них информационно-педагогической среде обучения. Проведено исследование типичных затруднений обучаемых по экономико-математическим дисциплинам. Анализируя учебный процесс экономического факультета Российского университета дружбы народов и анкетные опросы учащихся, были систематизированы типичные барьеры в обучении по объективным и субъективным признакам.

Психолого-познавательные барьеры, типичные затруднения, экономико-математические дисциплины, учебный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/140266468

IDR: 140266468

Текст научной статьи Опыт исследования психолого-познавательных барьеров в обучении студентов экономических специальностей на примере Российского университета дружбы народов

Современное экономическое (экономико-математическое)

образование, в условиях неопределенности и рисков переходной экономики, следует рассматривать как «процесс и результат институциализированной, целеопределенной, педагогически организованной и планомерной социализации человека и специфического развития человеческого капитала, осложняемый психолого-познавательными барьерами (далее ППБ), функционирующими в сознании обучающихся» [1-2]. Непрерывный конфликт между развивающейся мыслью обучающегося и зрелой научной мыслью обучающего должен быть осмыслен на теоретическом уровне для формирования методологии и внедрение его в практику инновационного образовательного процесса, предупреждающего когнитивные затруднения студентов.

Несмотря на значительный теоретический потенциал, накопленный современной педагогической наукой, в нем не представлена четкая типология познавательных барьеров, не в полной мере изученными остаются причины возникновения ППБ и обстоятельства, влияющие на их преодоление [1-6].

В статье была предпринята попытка изучить причины возникновения ППБ и систематизировать их.

Подготовка студентов вуза к преодолению познавательных барьеров в обучении можно рассматривать как поэтапный, динамичный и целенаправленный процесс специально организованной педагогической деятельности, направленный на устранение несоответствий между уровнем знаний студентов и требований, определяемых ФГОС ВПО: достижение определенного уровня компетентности, формирование умений самостоятельно приобретать знания и уметь применять их в практической деятельности, в ходе решения разнообразных научно-исследовательских задач [3].

В процессе обучения студенты зачастую сталкиваются с рядом ППБ, которые могут привести к снижению успеваемости, усвоению той или иной дисциплины, психологическому дискомфорту в среде обучения.

С целью выявления объективных и субъективных причин возникновения ППБ студентов экономического факультета Российского университета дружбы народов (далее РУДН) было проведено исследование мотивационных качеств учащихся на основе анкетирования и изучения балльно-рейтинговой системы (далее БРС). В опросе приняло участие более 250 человек первого и второго курса обучения экономического факультета РУДН. Анализ результатов показал, что:

-

• большинство опрошенных студентов (более 85%) поступали в РУДН и, в частности, на экономический факультет (специальности экономика и менеджмент) из-за престижа вуза (специальности), возможности получить второй диплом переводчика;

-

• около 50% респондентов указали, что в вуз они поступили только для получения диплома о высшем образовании, а приобретение профессиональных качеств специалиста не является целью их обучения;

-

• более 55% учащихся отметили, что при выборе вуза они руководствовались информацией о конкурсе, и отсутствием внутреннего экзамена (все равно куда поступать, лишь бы поступить);

-

• изучение рейтинга БРС второкурсников по всем дисциплинам, показало, что более 60% не владеют навыками учебно-познавательной деятельности (особенно по предметам математического цикла: высшей математике, финансовой математике, теории вероятности и математической статистики и др.);

-

• около 61% студентов отметили, что им трудно воспринимать учебный материал по причине недостаточно сформированных умений анализировать литературу и другие информационные ресурсы;

-

• около 50% испытывают трудности в самостоятельном изучении научной литературы для подготовки к занятиям, опросам, аттестациям (текущим, промежуточным, итоговым);

-

• 65% отметили, что не успевают готовиться к занятиям.

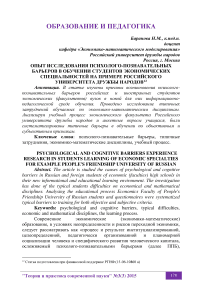

Исходя из полученных данных и анализируя учебный процесс экономического факультета РУДН, были выделены объективные и субъективные причины возникновения ППБ в обучении студентов первой ступени высшей школы (см. рис. 1).

Рис. 1. Причины возникновения ППБ

Среди внешних (объективных)

причин возникновения

психологических барьеров можно выделить следующие [2-3, 5-6]:

-

• новизна среды обучения;

-

• обучение в условиях быстроизменяющейся информационной

среды: дисбаланс между возрастающим объемом профессионально направленной информации и возможностями студента вуза в усвоении учебного материала в отводимые сроки, фактическому объему его знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности; необходимость повышения эффективности умственной деятельности, формирование нового мышления;

-

• недостаточный уровень преемственности образовательного пространства «школа-вуз», «среднее общее - высшее профессиональное образование»: разрыв между школьным образованием и требованиями, предъявляемыми к экономико-математической подготовке в вузах (снижение уровня сформированности знаний у «вчерашних школьников» по математике, информатике, географии, обществознанию и др. дисциплинам, связанным с экономикой). Это происходит по ряду причин [2]:

-

а. сокращение часов, отводимых на изучение этих дисциплин в школе, и как следствие, изменение содержания образования;

-

b. тенденция к снижению развития аналитического и логического мышления из-за механического запоминания учебного материала по тестам ЕГЭ;

-

с. отсутствие межпредметных связей по предметам экономикоматематического цикла;

-

• субъективность контрольно-оценочной системы;

-

• негативное отношение учебной группы, отдельных сокурсников, отсутствие взаимопонимания с преподавательским составом, администрацией вуза;

-

• субъектные особенности профессорско-преподавательского состава (некачественная работа предметников, недостаточность знаний по преподаваемым дисциплинам или методики их преподавания, применение авторитарной педагогики, безразличие, равнодушие и др.);

-

• инерционность педагогической системы, скептическое отношение большинства преподавателей к современному образованию и др.

Опираясь на работы исследователей и результаты проведенного анкетирования, был выделен комплекс внутренних (субъективных) познавательных барьеров студентов вуза, которые можно разделить на [2-3, 5-6]: мотивационные, дидактические, познавательные, психологические барьеры (см. рис. 1).

К мотивационным барьерам (Бабанский Ю.К., Данилов М.А., Коржуев А.В. и др.) можно отнести несформированность учебной мотивации учащихся, ориентированных на знания и будущую профессию.

Дидактические барьеры (Казанская В.Г., Кузнецова Н.А., Менчинская Н.А. и др.) характеризуются низким уровнем обучаемости студента, не умением конспектировать, составлять тезисы учебных текстов и лекционного материала, представлять учебную информацию в ходе устных ответов, выступлений с сообщениями, докладами и др.

К комплексу познавательных (деятельностных) барьеров обучаемых (Высоцкая С.И., Кедров М.Б., Матюшкин А.М., Менчинская Н.А., Пилипенко А.И., Пинский А.А., Сенько Ю.В., Цукерман Г.А. и др.), следует отнести: 1) возникновение препятствий в творческом поиске; 2) затруднения при освоении учебного материала по различным предметам и самостоятельного поиска необходимой информации; 3) барьеры в применении полученных знаний в практической деятельности; 4) не умение работать в новой информационно-педагогической среде; 5) сложности в планировании времени при выполнении заданий в рамках самостоятельной работы; 6) трудности в постоянной переработке большого количества информации; 7) снижение гибкости и быстроты мышления (носит как устойчивый, так и временный характер) и др.

Психологические барьеры (Божович Л.И., Зимняя Н.А., Менчинская Н.А., Якунин В.А. и др.) - это 1) различные психические состояния студента в процессе его обучения; 2) низкая самооценка возможностей в освоении наук; 3) неуверенность в достижении поставленных целей в обучении, науке, какой-либо деятельности; 4) снижение самоконтроля в учении из-за отсутствия ежедневной опеки и контроля со стороны вуза; 5) отсутствие интереса к основному виду деятельности, обучение в силу различных причин; 6) негативный опыт прошлых лет (нежелание повторять действия, которые в прошлом привели к неблагоприятным последствиям) и др.

Для многих абитуриентов свойственны репродуктивноподражательный уровень познавательной активности, слабое владение интеллектуальными и общеучебными умениями, приемами самостоятельной познавательной деятельности, недостаточностью развития волевых процессов, низкой мотивацией к собственному самообразованию, самосовершенствованию, к выбору направления обучения в вузе.

У иностранных студентов, обучающихся в российских вузах (и в частности в РУДН) к вышеперечисленным ППБ еще можно добавить: 1) языковой барьер; 2) новая среда обитания (непривычная вода, еда, жилищные условия, жизнь без родных и друзей и др.); 3) непривычный менталитет; 4) новая информационно-педагогическая среда и система обучения и др.

Адаптация иностранных студентов зачастую проходит тяжело и порой неблагоприятно сказывается на их здоровье и психологическом состоянии. А это, в свою очередь, приводит в ППБ в учении. Задача преподавателя максимально минимизировать трудности прохождения этого периода для быстрого вхождения студентов в новую соцкультуру.

Как показывает педагогическая практика, наличие познавательных барьеров студентов вуза проявляется и при изучении каких-либо конкретных дисциплин (в том числе и экономико-математических) [2, 4-5].

В процессе изучения дисциплин экономико-математического цикла следует учитывать, что эти дисциплины играют важную роль в формировании общекультурных и профессиональных компетенций выпускников экономического вуза (факультета). Здесь математика выступает в качестве фундамента профессиональных дисциплин: без математических знаний невозможно освоение инновационной деятельности в сфере экономики. Экономика использует математику как аппарат для построения экономических моделей, прогнозов, проектов, исследования статистических данных, является основой для успешного усвоения большинства общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Использование различных форм абстракций, аналогий, гипотез и др. в процессе построения экономико-математических моделей, практическая проверка получаемых с помощью этих моделей результатов и их применение для построения обобщающей теории особенно часто вызывают затруднения студентов в процессе их обучения [4].

Однако некоторые студенты, особенно в начале обучения, часто воспринимают математику как общеобразовательную дисциплину, незнание которой не повлияет на уровень их профессиональной подготовки.

Изменить это мнение трудно, поскольку студенты не располагают в достаточном объеме знаниями профильных предметов, позволяющими убедительно показать связь математики с их будущей профессией.

Кроме того, наибольшая проблем состоит в том, что студентам, особенно иностранным (страны Африки, Ближнего и Среднего востока, страны СНГ Центральной Азии и Кавказа) сложно уяснить логику изучаемого предмета в целом, систему внутренних связей между его элементами. Как показывает практика, наличие множества математических формул часто пугает иностранных студентов (да, порой и российских) и воспринимается ими в виде не связанных друг с другом фактов и предложений [4].

Как показывает педагогическая практика высшей школы, студенты не могут самостоятельно преодолеть познавательные барьеры, и первые два курса обучения в вузе затрачиваются преимущественно на компенсацию недостатка знаний и образовательных умений, в результате большинство студентов не получают надлежащую профессиональную подготовку. В связи с этим особой проблемой для педагогов становится подготовка студентов вуза к преодолению познавательных барьеров в обучении.

В настоящее время каждый вуз пытается разрешить проблему подготовки студентов вуза к преодолению познавательных барьеров по-своему, отсутствуют единое понимание, единая стратегия решения этой проблемы, несмотря на то, что причины возникновения познавательных барьеров являются общими.

Список литературы Опыт исследования психолого-познавательных барьеров в обучении студентов экономических специальностей на примере Российского университета дружбы народов

- Пилипенко А.И. Развитие человеческого капитала в системе экономического образования: аспект ППБ.//Теория и истории экономики, государства и права./Вопросы экономики и права №4. -М., 2011. -С. 85-90

- Пилипенко А.И. Познавательные барьеры в обучении физике и методические принципы их преодоления: дисс. д.п.н. -Курск, 1997.

- Белянина И.Н. Подготовка студентов вуза к преодолению познавательных барьеров в обучении: дисс. к.п.н. -Кемерово, 2014.

- Баранова Н.М. Типичные затруднения студентов в процессе изучения экономико-математических дисциплин в информационно-педагогической среде университета.//Всероссийская научно-практическая конференция. -М.: РУДН, 2015. -С. 25-30

- Мязина М.Б. Особенности психологического барьера, возникающего в процессе профессиональной подготовки у студентов технического вуза: дис. к. псх. н. СПб., 2003. -146 с.

- Манина В.А. Психолого-педагогические условия преодоления психологических барьеров у студентов. -Оренбург, Вестник ОГУ №12(161), 2013. -С. 46-51