Опыт изучения адаптации выпускников к служебной деятельности

Автор: И.Ф. Солдатова, И.Ю. Орлова

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Статья в выпуске: 2 (24), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126134

IDR: 149126134

Текст статьи Опыт изучения адаптации выпускников к служебной деятельности

И. Ф. Солдатова, начальник ОПО И. Ю. Орлова, ст. инспектор Барнаульский юридический институт МВД России

Общеизвестно, что адаптация молодого специалиста в ОВД во многом зависит от качества его подготовки в вузе Поэтому отделением разработана схема информирования института комплектующими органами об успешности прохождения службы нашими выпускниками. В личные дела выпускников вкладываются формализованные "Листы учета", содержащие служебные отзывы за первый и второй годы службы отдельно. В листах учета отмечается, какое образование получил молодой специалист, куда был распределен, информация о наставнике, передвижениях по службе, наличии поощрений и наказаний. В отзывах предусмотрена оценка профессионально важных качеств выпускника и степень его профессиональной успешности. Служебный отзыв заполняется непосредственным начальником и утверждается начальником подразделения ОВД. Такая работа совместно с ГУВД Алтайского края ведется с 2001 г. и позволяет провести анализ полученных за это время результатов.

По мнению непосредственных начальников, после олно-го года службы около 15% выпускников могут выполнять больший обьсм работы. 61% их соответствуют занимаемой должности, около 18% молодых сотрудников условно соот-ветствуют, 6% их не соответствуют занимаемой должности.

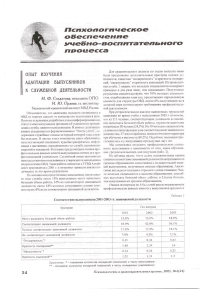

Для сравнительного анализа по годам выпуска нами были предложены дополнительные критерии оценки успешности. такие как "поошрясмость” и кратность поощрений, ••наказуемость" и кратность взысканий. Из приведенных в табл. I видим, что молодых специалистов поощряют примерно в два раза чаще, чем наказывают. Полученные результаты свидетельствуют, что 76% молодых специалистов. отработавших один год. представляют определенную ценность для структуры ОВД. около 6% выпускников нс в должной мерс соответствуют требованиям профессиональной деятельности.

При ретроспективном анализе выявленных трудностей адаптации во время учебы у выпускников 2003 г. отмечено, что из I 15 человек, соответствующих должности и способных выполнять большой объем работы, трудност адаптации испытывали 28 человек (24,3%). Из 39 молодых спспиалисгов. условно соответствующих и не соответствующих занимаемым должностям, 27 имели проблемы психологического характера при обучении в институте(69,2%). Подобные тенденции прослеживались и у выпускников предыдущих двух лет.

Мы попытались отследить профессиональную успешность выпускников в зависимости от гого, какое образование. среднее или высшее, они получили (табл. 2).

Из таблицы видно, что в целом положительная оценка степени соогвстствня занимаемой должности выпускников со средним образованием сопоставима с положительной оценкой выпускников, получивших высшее образование. Аналогично выглядит и ситуация с отрицательными отзывами. Число молодых специалистов с высшим образованием, способных выполнять больший объем, работы, в 2.6 раза больше, чем выпускников со средним образованием.

Оценка экспертами но 5-балльной шкале выраженности профессионально важных качеств у выпускников среднего и

Таблица I

Соответствие выпускников 2001-2003 гг. занимаемом должности

|

Критерии |

Гол выпуска |

||

|

2001 |

2002 |

2003 |

|

|

Могут выполнять больший обьсм работы |

13,0% |

15,0% |

18.0% |

|

Соответствуют занимаемой должности |

64.0% |

62.9% |

56.1% |

|

Условно соответствуют занимаемой должности |

17,0% |

17.9% |

18.1% |

|

Не соответствуют занимаемой должности |

7.0% |

4.3% |

7.1% |

|

•‘Поошрясмость" е |

0.35 |

0.36 |

0,63 |

|

Кратность поощрений** |

1,68 |

2.39 |

1.6 |

|

‘Наказуемость"* |

0,14 |

0,26 |

0,23 |

|

Кратность взысканий* * |

1,22 |

1.33 |

1.2 |

Примечание • - отношение количества поощрений (наказаний) к числу выпускников.

•• отношение количества поощрений (наказаний) к числу поощренных (наказанных).

высшего образования примерно одинакова. Нами изучена также выраженность профессионально важных качеству выпускников института разных лет согласно полученным отзывам (табл. 3).

Таблица 2

Соответствие занимаемой должности выпускниками 2001-2003 гп после одного года профессиональной деятельности (поуровню образования)

|

Критерии |

Среднее значение, % |

|

|

среднее |

высшее |

|

|

Могут выполнять больший объем работы |

8.1 |

20,8 |

|

Соответствуют занимаемой должности |

62,6 |

58,2 |

|

Условно соответствуют занимаемой должности |

21,0 |

13.1 |

|

Нс соответствуют занимаемой должност и |

6.0 |

7.2 |

Таблица 3

Экспертная оценка профессионально важных качеств выпускников БЮИ послеодного года служебной деятельности, среднее значение в баллах

|

Качества |

Гол выпуска |

||

|

2001 |

2002 |

2003 |

|

|

Работоспособность |

3,85 |

3,85 |

3,79 |

|

Инициативность |

3,38 |

3.45 |

3.42 |

|

Ответственность |

3,60 |

3.70 |

3.55 |

|

Надежность |

3,75 |

3.75 |

3.65 |

|

Сообразительность |

3,80 |

3.80 |

3.75 |

|

Самокритичность |

3,39 |

3.45 |

3.28 |

|

Самостоятельность |

3.55 |

3.60 |

3.45 |

|

Теоретическая подготовка |

3,80 |

3.80 |

3.60 |

|

Практическая подготовка |

3,69 |

3.65 |

3.55 |

|

Физическая подготовка |

4,44 |

4.10 |

3.95 |

|

Боевая подготовка |

4,00 |

4.00 |

3.85 |

Наиболее “слабыми местами" в деятельности молодых специалистов являются инициативность, самокритичность и самостоятельность. По нашему мнению, это может быть проявлением недостаточности практического опыта и (или) следствием некоторых элементов армейской модели взаимоотношений. неизбежных при казарменном проживании. Традиционно наиболее "сильными" качествами выпускников института являются физическая и боевая подготовка. “Хорошую" оценку экспертов получают работоспособность и сообразительность.

Мы провели сравнительный анализ адаптации выпускников 2001 и 2002 гг. по истечении двух лет их служебной деятельности. Для этого мы отследили изменение мнения экспертов (выраженного в баллах) по каждому выпускнику за первый и второй год службы отдельно. При примерно одинаковой степени адаптации выпускников 2001 и 2002 гг. после первого года службы можно отметить более успешную адаптацию выпускников 2002 г. на втором году службы по сравнению с выпускниками 2001 г. (табл. 4).

Таблица 4

Динамика адаптации выпускников по годам службы, %

|

Мнение руководителей за второй гол службы по сравнению с мнением за первый год |

Год выпуска |

|

|

2001 |

2002 |

|

|

Экспертная оценка в баллах |

||

|

Нс изменилась |

54 |

30 |

|

Ухудшилась |

26 |

29 |

|

Улучшилась |

20 |

40 |

|

Ответ на вопрос “емл бы в новый коллектив" |

||

|

Нс изменилась |

73 |

73 |

|

Ухудшилась |

22 |

15 |

|

Улучшилась |

6 |

13 |

|

Степень соответствия занимаемой должности |

||

|

Не изменилась |

56 |

54 |

|

Ухудшилась |

27 |

21 |

|

Улучшилась |

17 |

26 |

Анализ накопленного материала позволяет сделать определенные выводы:

I Выпускники БЮИ по опенке их руководителей в большинстве своем достойно выполняют возложенные на них обязанности. Молодые специалисты, получившие высшее образование, имеют больше положительных тенденций в процессе адаптации, чем молодые специалисты со средним образованием.

-

2. При ретроспективном анализе отмечено, что выпускники, имеющие трудност и адаптации к учебно-служебной деятельности во время обучения, приступив к работе в ОВД, в 2.7-2.9 раза чаше, чем нс имеющие таковых, нс справляются со своими должностными обязанностями.

-

3 Уровень развития профессионально важных качеств молодых специалистов после двух лет службы остался примерно тем же. что и после первого гола службы, хотя, возможно. это является результатом различных подходов экспертов к оценке выраженности профессиональных качеству подчиненных.

-

4. Вызывает некоторую тревогу-эмоциональное отношение экспертов к молодым специалистам. Много случаен, когда при соответствии занимаемым должностям выпускниками эксперты по личным причинам нс хотели бы работать с ними в новом коллективе Положительную опенку соответствия занимаемой должности получили 90.6% выпускников 2002 г., а “взяли бы на новое место работы” только 75.3%; нс соответствуют занимаемой должности 5% выпускников; “не взяли бы” -10%.

-

5. По-видимому, в подразделениях ОВД не в должной мерс используется для улучшения адаптации выпускников к служебной деятельности такой традиционный фактор, как наставничество. К сожалению, н связи с объективными причинами нашему отделению нс предст авилось возможным за последние два года провести анкетирование самих выпускников сотрудников ОВД, в ряды которых влились наши выпускники. У 9-11% выпускников не было наставников вообще. примерно у 3% их наставники сами попадают в категорию “молодой специалист", потому что их стаж в ОВД менее трех лет.

-

6. Отнесение выпускников к тому или иному уровню адаптированно ст и по результатам служебных отзывов является односторонним анализом изучаемой проблемы. В 2001 г.

в ходе анкетирования выпускников были получены следующие результаты:

-

- молодые специалисты после первого года службы испытывают определенные трудности адаптации, связанные: с недостатком практического опыта (61 %): большой интенсивностью режима работы (33%). в результате чего объективно нс хватает времени (42%); недостаточностью оплаты (28%); сложными взаимоотношениями с начальством (8%): недостаточностью теоретических знаний (6%);

-

- 86% выпускников имеют шефов-наставников, из них эффективную помощь наставников отметили 77% их. 29% молодых специалистов взаимодействуют с наставником “очень мало" или "время от времени"’, т. е. ощутить действующую помощь со стороны наставника имели возможность только 67% респондентов.

В заключение отмстим, что тесное взаимодействие Барнаульского юридического института и Главного управления внутренних дел Алтайского края в изучении этого вопроса, основанное на договоре о совместной деятельности, позволяет институту иметь достаточно полное представление об успешности выпускников

Считаем целесообразным рекомендовать министерству придать такому взаимодействию вуза и комплектующих подразделений нормополагающий характер.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА

ОВД СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Канд. лед. наук, доцент Е. В. Бурцева ВФ ДВ ЮИ МВД России, г. Владивосток

Рассматривая педагогические условия формирования профессиональной компетентности сотрудников ОВД как способности осуществлять сложные, сообразные рабочей ситуации действия, мы делаем акцент на развитии самоуправления. Его можно определить как высший уровень целевой саморе-гулянин деятельности. «Личность как самодвижушсеся. опережающее, "энсргийнос ядро" человека, “выбрасывая вперед себя" цели и обнаруживая свою неготовность, меньшую или большую, к их осуществлению, раз за разом “запускает" новые и новые “циклы" (векторы, направления, шаги) само-достраивания "под цели"» (6,23).

Исходя из последнего положения, представляются особенно важными для успешного обучения личностное целеполагание учащихся и связанная с ним система мотивов. Всю систему мотивов, которую ученик выстраивает по отношению к цели, можно разделить на внешнсзадаваемые и внутреннсор-ганизованные мотивы, и задачей обучения как раз и является организовать мотивационно-целевой резонанс (4) у учащихся как слияние общественно и личностно значимых целей, внеш-незалавасмой и внутреннеорганизованной мотивации.

По мнению В. А. Якунина, “психологическую характеристику студента как субъекта деятельности следует начинать с анализа мотивационно-целевой основы учения, гак как цели любой деятельности и стоящие за ними потребности, ценности и мотивы являются ее ведущим и системообразующим звеном" (9.235). Возникает вопрос, можно ли в процессе образования воспитывать или формировать мотивы учения. Е. П. Ильин считает, что "... можно только способство вать этому процессу. Мотив - сложное психологическое образование. которое должен построить сам субъект. В процессе же социализации и воспитания личности формируется тот строительный материал, который будет в дальнейшем использоваться для мотивации того или иного действия или поступка. Этим образованием являются такие личностные образования. как интересы и склонности, нравственные принципы, установки и самооценка, формирование которых является задачей педагогики" (2,89). Соответственно, мы считаем, что возможно и необходимо создание условий для формирования мотивов учебной и профессиональной деятельности И эти условия должны быть обеспечены в процессе профессионального образования. что нс представляется возможным без специальных психолого-педагогических знаний у преподавателя. Преподавателям высших учебных заведений необходимо знать основы психологии личности и. особенно, структуру профессиональной мотивационно-целевой направленности личности.

При организации обучения в резонансе внешнсзадаиных и внутреннеорганизованных мотивов возможно успешное формирование личности профессионала.

Одним из важнейших условий формирования мотивов профессиональной деятельности в процессе получения профессионального образования является четко обозначенная •‘мишень" - когнитивный образ Я-лрофсссионала. А это возможно при личностно-ориентированной направленности образовательного процесса.

Проблема педагогического обеспечения развития самоуправления учебной и профессиональной деятельности в условиях полувоенного вуза приобретает наибольшую остроту в связи со спецификой данного учебного учреждения. Мы можем выделить следующие особенности условий обучения наших курсантов: во-первых, они должны практически все время находиться в институте (с 8.00 до 18.00). Им выделяется специальное время для подготовки домашних заданий (часы самоподготовки). которые зачастую не используются ими плодотворно. Далеко не все курсанты способны самостоятельно работать, особенно в таких условиях, когда много отвлекающих факторов и предпочтительнее, например, обшиться с одногруппниками. В данной ситуации курсантам бывает сложно поставить себе определенную цель (например, подготовиться к какому-либо предмету) и действовать соответственно своему плану.

Далее, в условиях постоянного подчинения приказам командиров. вынужденных работ (нарядов) угнетается самостоятельность курсантов. Привычка к жесткому внешнему контролю приводит к ослаблению самоконтроля. Курсанты нс рефлексируют результаты своей деятельности, продуктивно их нс осмысливают, не имея на эго ни времени, ни желания. Постоянное нахождение ребят вместе приводит к одному интересному феномену - они выходят на более глубокий уровень общения между собой. Такое тесное общение ведет к повышенной значимости межличностных отношений, обостренному чувству принадлежности к некоторой профессиональной общности (в данном случае - к сотрудникам ОВД). С одной стороны, это позитивный момент, гак как человеку необходима профессиональная идентификация, с другой стороны. это может привести к деперсонализации, потере своего “Я". Нельзя нс учитывать тот факт, что слушатели первого года обучения - это вчерашние школьники. 17-летние юноши и девушки с незавершенным планом личностного самоопределения в силу возрастных особенностей (формирования образа “Я", картины мира и своего места в нем) и деструктивных факторов современной социокультурной ситуации раз-вигия. Процесс изменения системы самовосприятия в этот период дост игает наибольшей интенсивности и может проходить на всех уровнях, от ментального (изменения ценности и убеждений) до физического (изменения н восприятии "схемы" своего тела, что связано, в частности, с ношением формы и т. д.) (8, 23). Учитывая возрастной контекст данного