Опыт консервативного лечения больных плече-лопаточным периартрозом с учетом миофасциального болевого дисфункционального синдрома

Автор: Шевцов В.И., Попова Л.А., Очеретина И.Г.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты консервативного лечения 60 больных с плече-лопаточным периартрозом. Выявлена типичная локализация активных триггерных точек, и разработана система консервативного купирования миофасциального болевого дисфункционального синдрома в области плечевого сустава. Результаты лечения больных с плече-лопаточным периартрозом по системе инактивации активных триггерных точек позволяет за достаточно короткое время существенно снизить или полностью купировать болевые ощущения и полностью или значительно восстановить объем движений в плечевом суставе.

Плече-лопаточный периартроз, миофасциональный болевой синдром, инактивация триггерных точек

Короткий адрес: https://sciup.org/142120766

IDR: 142120766

Текст научной статьи Опыт консервативного лечения больных плече-лопаточным периартрозом с учетом миофасциального болевого дисфункционального синдрома

Плече-лопаточный периартроз (ПЛП) – это собирательное, обобщающее понятие, объединяющее различные патологические состояния, характеризующиеся болями и ограничением объема движений в плечевом суставе. От числа всех больных с ортопедическими заболеваниями области плечевого сустава больные ПЛП составляют 80-85 %, а в структуре инвалидности – 5,7 % [5, 10].

Существуют различные теории, объясняющие механизмы развития ПЛП. Многими авторами отмечается, что одним из ведущих факторов, способствующих развитию патологических изменений в области плечевого сустава является хронический болевой синдром. Боль не только приводит к ограничению объема движений в суставе с развитием вторичных изменений капсулы и сухожильно-связочного аппарата, но и опосредованно, через ЦНС, вызывает патологические реакции, замыкающиеся по типу «порочного круга» [1, 6]. При этом миофасциальный компонент боли обусловлен формировани- ем триггерных точек, локализованных в одной или нескольких мышцах пояса верхней конечности [2, 3, 7, 9]. Лечение же ПЛП проводится, как правило, без инактивации триггеров. При этом, по мнению Я.Ю. Попелянского, не устраняется периферический генератор детерминант-ной системы, боль становится хронической, ограничение движений в плечевом суставе прогрессирует [7].

Цель настоящей работы: определить локализацию активных триггерных точек (ТТ) и разработать систему их инактивации у больных пле-че-лопаточным периартрозом.

Работа основана на результатах консервативного лечения 60 больных с миофасциальным болевым синдромом в области плечевого сустава. Из них мужчин - 24, женщин - 36. Лица трудоспособного возраста - от 20 до 60 лет - составили 70 %. У двенадцати из них ПЛП был обусловлен посттравматическими явлениями.

Больных с давностью заболевания до 1 года было 29 человек, от 1 года до 10 лет – 22, более

10 лет – 9 пациентов. Все они, до обращения в РНЦ «ВТО», неоднократно получали консервативное лечение по месту жительства. По нашему мнению, недопонимание патогенной роли триггерных точек большинством клиницистов приводит к неадекватному лечению данных больных, что влечет к хронизации заболевания и неминуемому развитию дегенеративнодистрофических изменений в плечевом суставе.

Все обследованные нами больные предъявляли жалобы на боли в области плечевого сустава и ограничение функции верхней конечности. Исходя из анамнестических данных, клинико-рентгенологического, сонографического и лабораторного обследования, больные распределились следующим образом:

-

1) ПЛП как самостоятельное заболевание, возникающее в результате последствий травмы, либо связанное с характером профессии или возрастной дегенерации тканей, протекающее без ограничения и с ограничением движений, наблюдался у 14 человек;

-

2) ПЛП как синдром шейного остеохондроза – у 34 человек;

-

3) артроз акромиально-ключичного сочленения – у 2 человек. При этом многие авторы описывают его как артрит акромиальноключичного сочленения [8];

-

4) заболевания сухожилия двуглавой мышцы плеча – дегенеративный теносиновит – у 5 человек;

-

5) подакромиально – дельтовидный бурсит – у 2 человек;

-

6) адгезивный капсулит («замороженное плечо») – у 3 человек.

Наибольшую группу составили больные ПЛП в структуре шейного остеохондроза – 34 человека.

По выраженности болевого синдрома и типу ограничения движений в плечевом суставе, что, по нашему мнению, чрезвычайно важно учитывать при определении тактики лечения, мы выделили три основные группы больных.

У больных первой группы отмечалось умеренное ограничение объема движений в плечевом суставе во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Существенно была ограничена только внутренняя и/или наружная ротация плеча. Объем пассивных движений (при расслабленных мышцах пояса верхней конечности) значительно превышал объем активных движений, т.е. боли и обусловленное ими ограничение движений ярко проявлялись при включении в работу проблемных мышц. Таким образом, у данной категории пациентов имел место значительно выраженный миофасциальный компонент боли. В эту группу вошли больные с диагнозом: ПЛП как самостоятельное заболевание, возникающее в результате последствий травмы, связанное с характером профессии или возрас- тной дегенерацией тканей – 14 человек; ПЛП как синдром шейного остеохондроза – 5 человек (диагноз шейный остеохондроз подтвержден рентгенологически). У 18 больных «стаж» заболевания составлял от нескольких дней до 6 месяцев, у одной - боли носили рецидивирующий характер и беспокоили в течение 1 года 2 месяцев.

Вторую группу составили больные с диагнозом: ПЛП в структуре шейного остеохондроза позвоночника – 29 человек; артроз акромиально-ключичного сочленения – 2 человека; дегенеративный теносиновит – 5 человек; подакро-миально – дельтовидный бурсит – 2 человека. Давность заболевания у них составляла от 5-6 месяцев до нескольких лет. У этих больных регистрировалось значительное ограничение объема движений в плечевом суставе во всех плоскостях. Разница в ограничении объема активных и пассивных движений была несущественной. Боли носили мучительный характер и беспокоили как при выполнении движений, так и в покое, особенно по ночам.

У больных третьей группы (3 больных с «адгезивным капсулитом») регистрировалась генерализованная болезненность в плечевом суставе, резкое ограничение объема движений. Эти больные предъявляли жалобы на выраженные ночные боли, несмотря на предварительно полученное лечение в других стационарах.

Наши наблюдения свидетельствуют, что при ПЛП прежде всего страдает наружная и внутренняя ротация. При этом пациент не может достать противоположный угол рта и/или ость противоположной лопатки даже при незначительной болевой симптоматике или её отсутствии. Этот факт согласуется с данными И.Л. Крупко о том, что при ПЛП прежде всего появляются морфологические дегенеративные изменения сухожильно-капсулярного участка ротаторов плеча [4]. У больных с ограничением отведения мы всегда наблюдали и резкое ограничение ротации до полного её отсутствия. У большинства пациентов отмечалась неспособность выполнить характерные движения: «симптом подтяжек» - не может завести руку за спину и пристегнуть подтяжки; «симптом застёгивания бюстгальтера» - не может застегнуть бюстгальтер сзади и т.п.

Детальное комплексное обследование больных ПЛП показало, что общим характерным признаком у них было наличие активных триггерных точек, которые, в подавляющем большинстве случаев, локализовались в надостной, подостной, подлопаточной и трапециевидной мышцах (рис. 1-3). Реже - в дельтовидной и малой круглой мышцах.

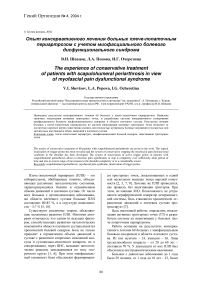

Рис. 1. Сонограмма левой и правой трапециевидных мышц. Начальная фаза триггерообразования

а б

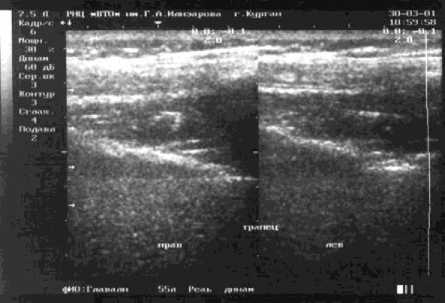

Рис. 2. Сонограмма правой (а) и левой (б) трапециевидной мышцы. Очаги эхогенной плотности (ТТ) больше выражены справа

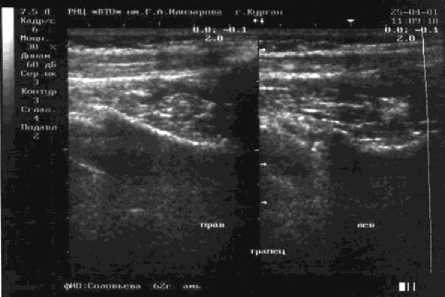

Рис. 3. Сонограмма той же правой трапециевидной мышцы под большим увеличением. Признаки деструкции мышцы в центре ТТ

ТТ в надостной мышце проявлялись болью в средней дельтовидной области, в проекции субдельтовидной бурсы (рис. 4). Надостную мышцу часто называют «имитатором субдельтовидного бурсита» [9]. В отличие от бурсита, триггерная боль не столь постоянна, она резко усиливается при отведении плеча и притупляется в покое. При локализации ТТ в подостной мышце регистрировалась сильная боль по передней поверхности плечевого сустава. Первым признаком наличия ТТ в подлопаточной мышце являлась интенсивная боль в области задней поверхности плечевого сустава как при движении, так и в состоянии покоя. Для трапециевидной мышцы было характерно наличие не одного, а трехчетырех и более триггеров. Наиболее уязвима средняя порция этой мышцы и область акромиального отростка. Эта точка была особенно болезненна и формировала болевой паттерн над плечевым суставом в надакромиальной области. В дельтовидной мышце ТТ наблюдались в основном в передней, реже в задней порциях мышцы, а иррадиация болей от них концентрировалась в средней части мышцы. Иррадиирующую боль в область плечевого сустава из дельтовидной мышцы врачи часто ошибочно расценивают как поражение самого сустава, необоснованно назначая при этом внутрисуставное введение не только анальгетиков, но и стероидов. Наличие ТТ в малой круглой мышце проявлялось локальной, глубокой и сильной болью как в плечевом суставе, так и в области задней порции дельтовидной мышцы. Как правило, в процесс вовлекаются несколько мышц-синергистов (2-3 и более).

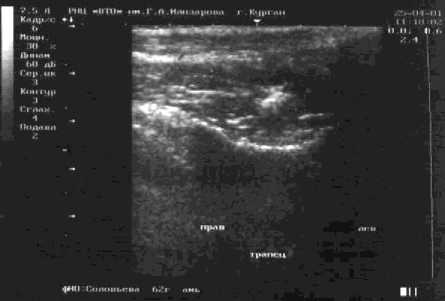

Рис. 4. Сонограмма левой и правой надостных мышц. Определяются очаги умеренной эхогенной плотности (ТТ, начальная фаза)

Для определения локализации и стадии развития триггера, проводили кинестетическое и ультразвуковое исследование. Сонография особенно незаменима в случаях ранней диагностики ПЛП, в период начальных, дорентгенологи-ческих проявлений дегенеративнодистрофических изменений всех компонентов плечевого сустава. Для иллюстрации ультразвукового изображения ТТ в наиболее часто поражаемых мышцах, обеспечивающих функцию плечевого сустава, приводим ряд сонограмм (рис. 1-4).

Основной принцип применяемого нами лечения ПЛП заключался в купировании миофасциального компонента боли, т.е. инактивации триггерных точек в мышцах пояса верхней конечности. Алгоритм лечения для каждого больного определялся индивидуально, в зависимости от конкретной формы ПЛП и стадии развития самой активной триггерной точки. В основу его мы включили, в первую очередь, способы непо- средственного воздействия на триггеры. Инактивация их выполнялась комплексно и одновременно во всех заинтересованных мышцах, параллельно проводимыми курсами мануального, медикаментозного, физиотерапевтического и иглорефлексотерапевтического воздействия.

Каждый сеанс мануального воздействия включал:

-

- проведение ишемизирующей компрессии триггерных точек;

-

- растяжение этой мышцы с использованием приема постизометрической релаксации.

При этом, если ТТ при пальпаторном исследовании имела мягкоэластичную консистенцию, нечеткие контуры, то уже первые 3-4 сеанса мануальной терапии приводили, как правило, к размягчению спазмированного участка мышцы и купированию болевого синдрома.

В случаях, когда ТТ имела упругоэластичную консистенцию, четкие контуры, то наряду с вышеописанными приемами инактивации ТТ, мы применяли медикаментозное инъекционное воздействие на них по схеме:

-

- дипроспан 0,5 + новокаин 0,5 % - 2-3 мл (одна, а при необходимости две инъекции с интервалом в 14 дней) [11];

-

- новокаин 0,5 % 3-5 мл. (2-3 инъекции через два дня на третий).

При выраженных болях, нарушении сна, пациентам назначалась игло-рефлексотерапия. Отдавая предпочтение биологически активным точкам (БАТ), корреспондирующим заинтересованные структуры при миофасциальном болевом синдроме пояса верхней конечности, мы включаем в рецепт одновременно и те энергоинформационные структурные организации, которые отвечают за функцию всей верхней конечности в целом, используя для этого акупунктурные точки не только по Бель-меридианам (метод Су-Джок), но и БАТ на кор-поральных меридианах.

Основным в курсе физиотерапевтического воздействия было воздействие ультразвуком с гидрокортизоном на кожную проекцию активных триггерных точек (7-10 сеансов). За один сеанс озвучиванию по контактной методике подвергались 3-4 поля ТТ.

Обязательным элементом комплексного лечения больных ПЛП первой группы, кроме опи- санных выше курсов мануального, медикаментозного и физиотерапевтического воздействия применялись комплексы ЛФК и кинезотерапия. Программа физических нагрузок подбиралась строго индивидуально. Кроме занятий в зале ЛФК с инструктором-методистом (2 раза в день по 30 минут), пациент обучался индивидуальному комплексу для самостоятельных занятий (до 90 минут в день). В процессе стационарного лечения у всех этих больных отмечалось полное восстановление объема движений в плечевом суставе, увеличение мышечной силы до 5 баллов.

Пациентам второй и третьей группы в комплексе лечения назначались нестероидные противовоспалительные, сосудистые препараты, лазеротерапия на область плечевого сустава. Семи больным второй группы за период лечения в стационаре удалось восстановить движения в плечевом суставе в полном объеме и увеличить мышечную силу до 4-5 баллов. У больных третьей группы (адгезивный капсулит) удалось купировать боль у одного пациента и значительно уменьшить - у двух. У этих больных движения в плечевом суставе увеличились незначительно - в пределах 15 ° в сагиттальной плоскости, и 10 ° во фронтальной. Курс стационарного лечения у всех больных продолжался 34 недели.

Результаты проведенного лечения подтверждают положение Г.А. Иваничева и Дж. Тре-велла, Д. Симонса о том, что миогенная боль сопровождает все виды болезненности и включается в структуру суставной, связочной и дискогенной боли: «это – основа боли в двигательной системе, но она может быть представлена и в «чистом» виде, т.е. без участия перечисленных выше трех факторов». Купируя миофасциальный компонент боли, мы уменьшаем весь болевой симптомокомплекс или полностью ликвидируем болевые ощущения [2, 3, 9].

Таким образом, разработанная система инактивации активных триггерных точек у больных плече-лопаточным периартрозом позволяет за достаточно короткое время существенно снизить или полностью купировать болевые ощущения и полностью или значительно восстановить объем движений в плечевом суставе.