Опыт Новосибирского государственного университета в реализации программ дополнительного образования в области археологии

Автор: Лбова Людмила Валентиновна, Зоткина Лидия Викторовна, Плиссон Хьюг

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В нашей стране концепция создания национальных исследовательских университетов реализуется в качестве пилотных проектов, в том числе создаются и новые структуры на основе интеграции университетов и исследовательских институтов в виде научно-образовательных центров. За последние годы (2006-2010) в НГУ получен положительный опыт развития дополнительного образования в области археологии, в первую очередь в формате «Сибирской археологической полевой школы», и реализации программ дополнительного образования на базе НОЦ. Научная школа для молодежи соответствует принципам приоритетного направления развития национального исследовательского университета, каковым в настоящее время является НГУ.

Сибирь, высшее образование, дополнительное образование, гуманитарные дисциплины, археология, "сибирская археологическая полевая школа", программы обучения, мобильность, опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/14737496

IDR: 14737496 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Опыт Новосибирского государственного университета в реализации программ дополнительного образования в области археологии

Изменение качества гуманитарного обра зования в России предполагает развитие различных направлений : разработку образо вательной стратегии ( в рамках общей обра зовательной политики вузов ), оптимизацию структуры , повышение эффективности рас ходования бюджетных средств . Реализация программ дополнительного образования в области археологии – сфера практически разработанная , требующая особого внима ния в свете новаций в области высшей шко лы в целом , различных изменений законода тельства в сфере охраны культурного наследия , появления новейших технологий в отечественной и зарубежной науке .

Развитие системы дополнительного образования предполагает повышение квалификации молодых ученых-археологов через систему целевых конференций, серий мастер-классов и полевых школ в области меж- дисциплинарных исследований, изучение инновационных методов работы с археологическим материалом, использование возможностей информационных технологий в археологических исследованиях. Для их реализации программ должны привлекаться специалисты-исследователи высшей квалификации в области археологии, этнографии, антропологии и естественных наук, что обеспечит им междисциплинарный и комплексный характер. В качестве результата реализации предполагается освоение широкого спектра проблем современной археологической науки. Образовательная программа, реализуемая в НГУ в последние годы, предусматривает проведение серии лекций, практикумов, мастер-классов, полевых школ и специализированных экскурсий на территории различных археологических микрорайонов с использованием интеллектуаль- ного и материально-технического потенциала НГУ и ИАЭТ СО РАН. Программа не имеет аналогов в России и способствует повышению качества подготовки научнопедагогических и музейных кадров.

Специфика Новосибирского государст венного университета ( далее НГУ ) заключа ется в тесных научных контактах с институ тами РАН и ведущими университетами России - в области археологии , в первую очередь , с Институтом археологии и этно графии СО РАН ( Новосибирск ), Институ том истории материальной культуры ( Санкт - Петербург ), МГУ , рядом вузов Си бири и Дальнего Востока . Большинство ве дущих научных сотрудников ИАЭТ СО РАН являются преподавателями НГУ , руководят проведением полевых практик , осуществ ляют научное руководство выполнением программ НИР , подготовкой курсовых , ди пломных и диссертационных работ . Со трудничество с коллегами из Москвы и Санкт - Петербурга реализуется через целе вые семинары , чтение спецкурсов и лекций , руководство аспирантами . Активно развива ется международное сотрудничество в об ласти образовательных и исследовательских программ с ведущими университетами Ев ропы , Азии и Америки .

Пятилетний проект инновационного учебно - методического центра « Сибирская археологическая полевая школа » ( САПШ ) НГУ (2006-2010 гг .), действующего ныне в рамках научно - образовательного центра « Современные археологические исследова ния » НГУ и ИАЭТ СО РАН , базируется на принципах целевого ( программного ) управ ления в рамках реформы высшего образова ния России . Научная археологическая школа для молодежи соответствует приори тетному направлению развития (« Регио нальное развитие : исторический опыт и экономика знаний ») национального иссле довательского университета , каковым в на стоящее время является НГУ .

Научный уровень основных результатов в рамках образовательных программ, которые ежегодно обновляет САПШ, отвечает современному мировому уровню исследовательских и образовательных технологий в области гуманитарных наук в целом и археологической науки в частности. Предполагается знакомство слушателей не только с базовыми знаниями по отдельным дисциплинам, но и трансляция последних достиже- ний и открытий в археологической науке непосредственно в молодежную среду. Особенно это касается комплекса естественнонаучных дисциплин. Междисциплинарный подход позволил не только показать отдельные возможности методов физики, биологии, геологии, картографии и пр. в археологических исследованиях, но и сформировать определенные правила и навыки у молодых исследователей в проведении полевых исследований и отборе образцов, пригодных для дальнейшего изучения. Проект проведения археологических школ предполагает теоретические (лекционные) и практические курсы, мастер-классы, экскурсионные туры, экспериментальные работы с различными материалами (камнем, костью, глиной). Проект охватывает пять основных направлений: современные методы полевой археологии; классификация и типология артефактов; методы естественных наук в археологических исследованиях; экспериментальная археология; реконструкция палеогеографических условий; охрана историко-культурного наследия [Лбова, 2009].

Основная цель проекта САПШ определя ется как создание и развитие инновацион ной структуры в высшей школе для обеспе чения эффективного освоения молодыми исследователями новейших научных и методических разработок в области архео логических , этнологических и антропологи ческих исследований через механизм инно вационных образовательных технологий . Конкретные задачи решаются на материалах ряда взаимосвязанных направлений фунда ментальных и прикладных наук гуманитар ного , естественно - научного циклов и ин формационных технологий . Интеграция интеллектуальных , организационных , учеб но - методических и информационно - техни ческих возможностей современной археоло гической науки и высшего образования в условиях единого мероприятия предполага ет получение молодежью новых фундамен тальных знаний по наукам о Земле и Чело веке , создание образовательных моделей и разработку рекомендаций по совершенство ванию методик образования , подготовку и переподготовку специалистов гуманитарно го профиля .

Механизм инновационных образователь ных технологий нами реализуется через трехступенчатую систему подготовки спе циалистов :

1- я ступень – региональная школа ( реги он Сибирь и Дальний Восток , с участием студентов и аспирантов 10 крупнейших университетов региона , 35–45 участников ежегодно );

2- я ступень – международная школа на стационарах Института археологии и этно графии СО РАН и Института археологии Узбекистана в Узбекистане ( Оби - Рахмат ) с привлечением студентов , аспирантов , имевших опыт полевых школ и предыдущих проектов , специализирующихся в области археологии палеолита ( до 15 участников ) и специалистов высшей квалификации и зару бежных партнеров ;

3- я ступень – стажировки участников первых двух ступеней проекта в ведущих научных центрах России и Европы ( Инсти туте археологии и этнографии СО РАН , Но восибирск ; Институте истории материаль ной культуры РАН , Эрмитаже , Санкт - Петербург , Российской национальной биб лиотеке , Санкт - Петербург ; Университетов Бордо -1, Ренна -1 и PACEA ( Франция ), DAI ( Берлин ), Университетов Геттингена и Тю - бенгена ( Германия ), Университета провин ции Сычуань ( Китай )). В среднем , стажи ровки по грантам САПШ в год проходят от 10 до 15 человек .

Организация и проведение полевых ар хеологических школ предполагает , кроме поиска эффективных форм интеграции гу манитарной академической науки и высше го образования , повышения квалификации участников , в первую очередь , магистран тов , аспирантов вузов и молодых ученых

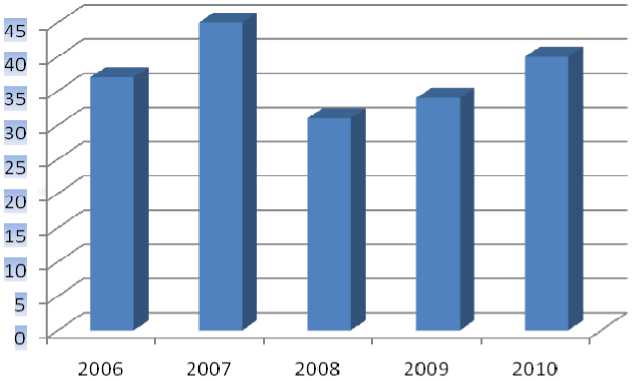

Сибири и Дальнего Востока , также развитие коммуникационных связей в молодежном научном сообществе страны и формирова ние устойчивых международных связей . Динамика численности участников ( слуша телей ) показывает устойчивый интерес молодежи к этому мероприятию и предла гаемым программам дополнительного обра зования в области археологии ( рис . 1).

На базе ранее установленных и новых контактов САПШ предполагает дальнейшее развитие международного сотрудничества через механизм совместных мультидисцип - линарных исследований и научно образовательных проектов с другими ака демическими институтами , университетами и научными центрами России , профильны ми зарубежными организациями стран СНГ . В течение последних трех лет нами успешно реализуются программы кратковременных стажировок для талантливых молодых уче ных в исследовательских институтах и уни верситетах Европы ( Университет Бордо -1, Университет Ренна во Франции , Универси теты Геттингена и Тюбингена в Германии ); Азии ( Университет провинции Сычуань , Университет Урумчи в Китае , Корейский Национальный Университет Культурного наследия в Южной Корее ); Америки ( Уни верситет Вайоминга и Университет Аризо ны в США , Департамент доиспанского и колониального времени в Гватемале ).

Рис . 1. Динамика числен ности количества слушате лей программ САПШ за 2006–2010 гг .

Одним из показательных примеров меж дународного сотрудничества является рабо та специализированной экспериментально трасологической школы для студентов и молодых специалистов - археологов . В 2011 г . на базе НГУ и ЦКП СО РАН « Геохроноло гия кайнозоя » прошел лекционно - практи ческий курс , направленный на ознакомле ние студентов старших курсов , аспирантов и молодых специалистов с базовыми прин ципами экспериментального и трасологиче ского методов в археологии , а также на выработку у обучающихся навыков экспе риментальных исследований , трасологиче ского анализа , трасологической фотографии и обработки изображений . Автор курса – специалист лаборатории PACEA (De la Préhistoire à l’Actual: Culture, Environnement, Anthropologie, Université Bordeaux 1 – Лабо ратория « От первобытности к современно сти : культура , окружающая среда , антропо логия » Университета Бордо 1, Франция ) Хьюг Плиссон .

В лекционно-практическом курсе приняли участие как молодые специалисты – трасологи и студенты, специализирующиеся по этому направлению, так и студенты, не владевшие базовыми навыками трасологической методики. Ознакомление с методологическими основами экспериментальнотрасологических исследований проходило в несколько этапов в ходе лекционных и практических занятий. Лекция «Теоретические основы трасологии» была направлена на ознакомление с базовыми принципами и методологической основой применения трасологического анализа в археологии в сочетании с экспериментальными разработками. Лекция «История становления западной трасологии» включала не только обзор историографии и истории становления метода в Европе, но и качественную оценку каждого этапа эволюции экспериментально-трасологического метода с точки зрения современного комплекса методических и методологических принципов археологического эксперимента и трасологии. Особое внимание было уделено российской школе трасологии. Лекция «Современные проблемы и перспективы развития трасологии как базовой методики в археологии» была направлена на изучение основных методологических проблем, с которыми сталкиваются трасологи, в том числе проблем «творчества» исследователя и проблем идентичности видения объекта трасологом и научным сообществом; были также предложены возможные варианты решения обозначенных проблем и продемонстрированы перспективы, связанные с их решением. Лекция «Фотография как необходимый инструмент трасолога» была посвящена основным принципам и правилам фотографирования артефактов для трасологического анализа, описания необходимого для качественной фотографии оборудования. Подробное объяснение принципов работы со специализированными программами (Helicon Focus, Canon Digital), позволяющими добиться наиболее четких макрофотографий, даже при очень большом увеличении было предложено слушателям в ходе занятия «Программное обеспечение для работы с фотографиями в современной трасологической методике». В области совершенствования методик классического экспериментально-трасологического исследования были рассмотрены новые инновационные направления, получившие распространение в последние годы, в том числе изучение технологий в наскальном искусстве.

Освоение и совершенствование навыков экспериментального исследования и трасо логического анализа проходило также в не сколько этапов в рамках практических заня тий . На первом этапе была организована работа по подготовке « эталонов » из камня для трасологического анализа . Каждый обу чающийся , используя различные способы обработки , подготовил несколько образцов орудий , необходимых для работы по раз личным материалам ; наблюдение в экспе риментальных условиях за особенностями износа эталонных орудий позволило сфор мировать у участников практикума понима ние основных технологических процессов , с которыми встречается трасолог при изуче нии следов на орудиях ( рис . 2). Следующая ступень предполагала трасологический ана лиз эталонов и археологических каменных артефактов . Практикум проводился с использованием специализированного обо рудования – стереоскопического и металло графического микроскопов , дающих увели чение от 50 до 500 крат . Трасологический анализ участниками полученной в ходе пре дыдущего практикума коллекции « этало нов » позволил обучающимся достичь пони мания принципов трасологического метода и приобрести некоторые основные навыки

Рис . 2. Рабочий момент практикума по использованию экспериментальных образцов каменных орудий

Рис . 3. Рабочий момент практикума по трасологическому анализу артефактов

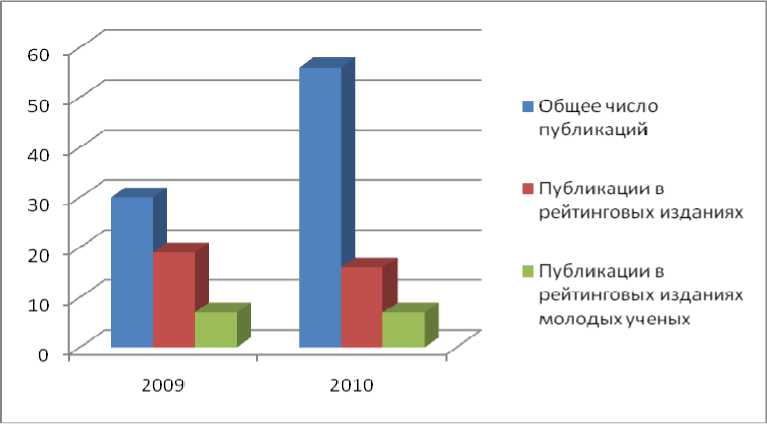

Рис . 4. Характеристика публикационной активности участников проектов за 2009–2010 гг .

трасолога ( рис . 3). Третий этап предусмат ривал работы по фотографии в трасологии : выработку навыков получения качествен ных снимков , в том числе при фотографиро вании с микроскопом . Следующий этап – работа со специализированным программ ным обеспечением для обработки фотогра фий . Практикум предполагал использование специальной программы Helicon Focus и дальнейшее преобразование изображений в 3D- модели , в ряде случаев позволяющие лучше демонстрировать характер следов на артефактах . Заключительный этап практи ческих занятий состоял в самостоятельной работе с археологическими коллекциями и отдельно взятыми археологическими ка менными артефактами . На завершающей стадии практической части курса участники имели возможность проанализировать ха рактер следов на изучаемых ими ( аутентич ных ) артефактах под микроскопами с при менением полученных навыков , сделать высококачественные фотографии следов на этих артефактах и преобразовать получен ные изображения в объемные модели . В ка честве проверочной работы каждый обу чающийся прошел так называемый blind-test (« слепой » тест ), позволивший оценить каче ство полученных практических навыков и уровень теоретических знаний .

Благодаря проведению специализированного лекционно-практического курса по трасологии каменных артефактов, учащиеся смогли более подробно познакомиться с методологическими основаниями и базовыми теоретическими аспектами трасологического метода в археологической науке, освоить методику работы с артефактами с позиций трасологии (работа со специализированным оборудованием – микроскопами различной мощности; макрофотография; обработка фотографий при помощи специализированных компьютерных программ).

В целом , результаты организации и про ведения в 2006–2010 гг . научных школ для молодежи и реализация серии программ до полнительного образования , достигнутые путем применения системы методов , на правленных на закрепление полученных теоретических знаний на практике , состоят в эффективном освоении молодыми иссле дователями новейших научных и методиче ских разработок в области археологии , ан тропологии , этнографии и наук о Земле . Привлечение к участию в научных школах ведущих ученых России , а также исследова телей из ряда научных центров Европы , по зволило эффективно использовать огром ный потенциал российской науки в интересах образования . Степень усвоения знаний , полученных в процессе проведения школ , может быть оценена из последующих работ молодых исследователей . Анализ публикационной деятельности участников проекта в целом показывает рост общего числа публикаций ( с небольшими колеба ниями в общей статистике публикаций в рейтинговых изданиях , но стабильным по казателем публикаций в них молодых уче ных ) ( рис . 4).

Таким образом, организация и проведение научных археологических школ способствуют существенному повышению уровня квалификации молодых специалистов, расширению их научного кругозора, что полностью соответствует цели интеграции академической науки и высшего образования. Метод летних полевых школ, предусматривающий широкое включение в научные исследования студентов, аспирантов и молодых ученых, формирование «центра качества», соответствующей интеллектуальной среды и инфраструктуры предполагают дальнейшее тиражирование этого опыта для последующего распространения в сфере гуманитарного образования в современной России, в том числе в виде аналитического и методического материала при разработке основных образовательных и специализиро- ванных программ дополнительного образования. Проведение таких ежегодных школ характеризуется расширением географии участников, что показывает существенный интерес молодежи к данному направлению гуманитарного знания и перспективность его развития в России.

EXPERIENCE OF NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY IN PROGRAMM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION IN ARCHAEOLOGY