Опыт оценки рекреационного воздействия на пригородные зеленые насаждения современными методами

Автор: Тарасова О.В., Шабалина О.М., Красноперова П.А., Ковалев А.В., Маркова А.Д., Демьяненко Т.Н.

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (48), 2023 года.

Бесплатный доступ

Городские зеленые насаждения и территории лесопарков вне границ населенных пунктов выполняют многообразные функции, одна из которых - рекреационная. Однако отдыхающий на природе человек становится фактором, нарушающим или даже разрушающим такие экосистемы. В связи с этим рекреационные территории нуждаются в проведении мониторинга состояния и регулировании рекреационных нагрузок. Обычно для оценки состояния таких территорий используются геоботанические обследования. Однако подобные исследования возможны только при участии специалистов и требуют значительного времени. Целью нашей работы является оценка рекреационной нарушенности территории по характеристикам геоботанических исследований и доле площадей, занятых тропиночными сетями. Основные исследования были проведены в сосновых и сосново-березовых насаждениях на мониторинговых пробных площадях, заложенных на территории парка «Гремячая грива» (граница и пригород г. Красноярска), имеющих разную степень рекреационного воздействия. Для количественной оценки доли тропиночной сети использовалась съемка с квадрокоптера DJI Mavic 2. Изображения мониторинговых территорий получены с высоты 300 м с разрешением 0.15 х 0.15 м. Изображения территорий были контрастированы с помощью графического редактора. Далее была рассчитана доля площади на изображениях для тропинок в лесном массиве. Для сравнения проводилась инвентаризация видового состава растений с использованием общепринятых геоботанических методов. Соотношение площадей территорий, покрытых и не покрытых тропиночной сетью, использовано в мониторинге рекреационных территорий. Для реализации предложенного метода требуется одноразовая съемка территории, обработка изображений, а расчеты не требуют значительного времени.

Зеленые насаждения, видовое разнообразие, рекреационная дигрессия, оценка, дистанционные методы

Короткий адрес: https://sciup.org/147242315

IDR: 147242315 | УДК: 574.4+581.55 | DOI: 10.15393/j1.art.2023.13482

Текст научной статьи Опыт оценки рекреационного воздействия на пригородные зеленые насаждения современными методами

Городские зеленые насаждения и зеленые территории вне границ города улучшают экологическую обстановку населенного пункта и выполняют разнообразные функции, в т. ч. рекреационную. Однако в результате рекреационной нагрузки на территории происходят изменения во всех природных комплексах. Самые распространенные виды рекреационного воздействия – механическое (вытаптывание, обламывание ветвей, ожог почвы от костров и др.); вынос посетителями ягод, грибов, цветов и др. Именно вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы является постоянным фактором воздействия. Это приводит к обеднению видового состава, снижению проективного покрытия, уменьшению фитомассы растений, изменению структуры напочвенного покрова и подстилки. На рекреационной территории происходит рудерализация фитоценозов, что может привести в течение очень короткого по экологическим меркам времени (20–30 лет) к формированию сетевой структуры леса – чередованию нарушенных и ненарушенных участков. При этом не только нарушаются, но могут и прекратиться процессы естественного возобновления древесной и травянистой растительности. Значительные изменения происходят в зооценозах: меняется соотношение видов, снижается их численность, происходит трансформация ми-кробоценозов (Скрипальщикова, 2008).

Безусловно, рекреационные нагрузки зависят от видов отдыха (массовый повседневный отдых или экскурсии, туризм), т. е. определяются не только количеством отдыхающих, но и концентрацией, и временем пребывания отдыхающих на единице площади. Изменение видового состава растений на территории и площадь вытоптанной поверхности являются одним из важных признаков рекреационной нарушенности территории (Грешилова, Скрипальщикова, 2009).

Целью нашей работы является оценка рекреационной нарушенности территории по результатам геоботанических исследований и доле площадей, занятых тропиночными сетями.

Материалы

Исследования выполнялись на территории экопарка «Гремячая грива», который расположен на территории городских округов г. Красноярск, г. Дивногорск и Емелья-новского муниципального района Красноярского края. «Гремячая грива» – цепь сопок, протянувшихся от города Красноярска до Собакиной речки. На территории парка имеется развитая рекреационная инфраструктура: тропы для семейных прогулок, велосипедные дорожки, спортивные комплексы, игровые площадки, пути для любителей интенсивных пеших путешествий по пересеченной местности, экологические тропы, места стоянок, видовые площадки на вершинах и склонах сопок (Экопарк…, 2018; МКЭО Гремячая грива, 2022).

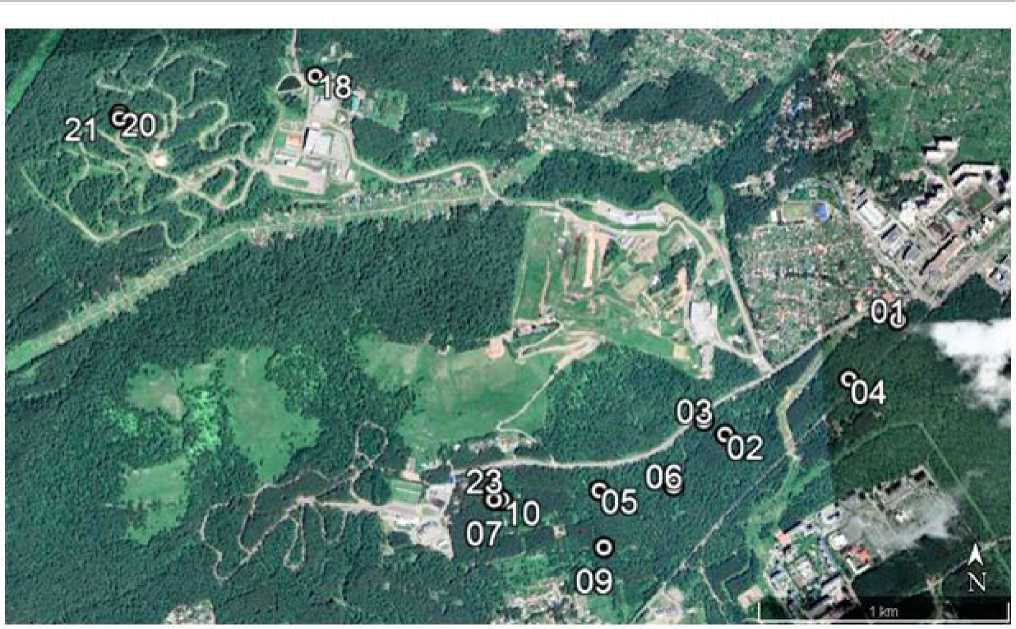

Основная часть исследований проводилась летом 2021 г. В изучаемых лесных сообществах были заложены пробные площади размером 20 × 20 м и сделаны геоботанические описания по традиционным методикам (Методы изучения…, 2002). Размещение пробных площадей на территории парка «Гремячая грива» представлено на рис. 1. Координаты пробных площадей даны в табл. 1.

Помимо этого, были проведены съемки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сосняках северной части экопарка (географические координаты 54° с. ш., 091° в. д.); в сосновых, березово-сосновых и березовых лесах в районе «Визит-центр-2» (пробные площади № 7, 23); в сосняках на территории пробных площадей № 18, 20 и 21 («Третья сопка экопарка»).

Методы

Описание живого напочвенного покрова проводилось на учетных площадках размером 100 м2 на каждой пробной площади, для оценки обилия видов была использована комбинированная шкала обилия-покрытия Ж. Браун-Бланке: r – единично; + – менее 1 %; 1 – 1–5 %; 2 – 6–25 %; 3 – 26–50 %; 4 – 51–75 %; 5 – 76–100 %.

Номенклатура сосудистых растений и мхов дана согласно (The Plant List…, 2013) .

Рис. 1. Размещение пробных площадей на территории парка «Гремячая грива» Fig. 1. Placement of sample plots on the territory of the Gremyachaya Griva park

Для выявления принадлежности видов к основным экологическим и эколого-ценотическим группам использовалась классификация С. В. Дегтевой и А. Б. Новаковского и база данных «Ценофонд лесов Европейской России» (Дегтева, 2011; Ценофонд лесов…, 2012) с учетом классификации Т. Н. Буториной (1963).

Интегральная оценка различий видового разнообразия исследуемых сообществ пробных площадей проводилась с помощью ранговых распределений или «кривых значимости видов». Для построения этих распределений виды ранжируются в порядке убывания обилия. Для описания ранговых распределений видов в сообществах используется уравнение Ципфа – Парето (McGill et al., 2007; Matthews, Whittaker, 2015). Ранг вида – его порядковый номер i в ряду распределения обилия s(i) в порядке убывания обилия. В двойных логарифмических координатах график распределения «ранг – обилие» вида – прямая линия.

На территории экопарка «Гремячая грива» производилась съемка с БПЛА dji p4 multispectral ряда для количественной оценкидолитропиночнойсети.Изображения были получены с высоты 300 м, разрешение 4000 х 3000 точек. В одном случае (пробные площади №18, 20 и 21) использовался БПЛА с другим разрешением камеры (1600 х 1300 точек). Вследствие этого удобнее в дальнейшем говорить не об абсолютных площадях территорий, а о доле покрытия тропинок от общей площади (в пикселях) лесного покрытия. Далее в графическом редакторе были вырезаны с изображений технические сооружения, водоемы – все объекты, которые не участвовали в дальнейшем расчете. Были прочерчены маршруты тропинок с учетом их ширины. Для дальнейшего расчета площадей тропинки и лесное покрытие были контрастированы.

Результаты

По традиционной эколого-фитоценотиче-ской классификации исследуемые сообщества можно отнести к ассоциациям разнотравной и разнотравно-осочковой (березняки и сосняки разнотравные, осочково-раз-нотравные) и орляковой серий типов леса. Пробные площади № 1–10, 23 закладывались в наиболее посещаемой части экопарка, пробные площади № 18, 20, 21 («Третья сопка экопарка») – на условно фоновой территории (см. рис. 1, табл. 1).

Сообщества разнотравной серии типов леса – одни из наиболее ценных в рекреационном отношении, поскольку в них созда- ется оптимальный режим освещения, а хо- лесных сообществ снижается и запускается рошо развитый травянистый покров весьма процесс рекреационной дигрессии (Казан-декоративен. Однако в результате высокой ская и др., 1977).

рекреационной нагрузки привлекательность

Таблица 1. Характеристики пробных площадей

|

№ проб- Географиче- Тип леса / Основная порода (H ных пло- ские коорди- – высота, м; D – диаметр, см) щадей наты |

Стадия Доминанты подлеска / живого напочвенного покрова дигрес сии* |

|

55°00.13´ с. ш. Березняк разнотравный / 92°45.80´ в. д 1, 3 Betula pendula 92°45..01´ в.. д.. H = 18–22; D = 30–40 |

Padus avium , Rosa acicularis / Carex macroura, Agrimonia pilosa, Taraxa- 3 cum officinale, Cimicifuga foetida |

|

Березняк разнотравный / 55°59.88´с. ш. 2 92°45.09´ в. д. B. pendula H = 20–25; D = 30–40 |

Caragana arborescens / C. macroura, 2 A. pilosa |

|

56°00.00´с. ш. Березняк орляковый / 92°45.59´ в. д 4, 5 B. pendula 55°59.76´с. ш. 92°44.59´ в. д. H = 20–25; D = 30–40 |

P. avium / Pteridium aquilinum, C. 2 macroura, Anthriscus sylvestris |

|

Сосняк разнотравный / Pinus 55°59.77´с. ш. sylvestris 6 92°44.88´ в. д. H = 17–20; D = 20–25 |

P. avium / C. macroura, C. foetida, A. 2 sylvestris |

|

Сосняк разнотравный / 7 5559.74с. ш. P. sylvestris 9244.18 в. д. H = 20–25; D = 35–40 |

P. avium / C. macroura, A. sylvestris, 3 Trifolium repens, A. pilosa |

|

Березняк осочково-разно- °´ 9 92°44 60'вд' травный / B. pendula 9244.60 в. д. H = 15–18; D = 35–40 |

Padus avium, Acer negundo / C. 2 macroura, Cirsium setosum |

|

55° 59.74´с. Сосняк разнотравный / 10 ш. 92° 44.21' P sylvestris в. д. H = 20–25; D = 25–30 |

P. avium, Crataegus sanguinea, Spi raea media, Cotoneaster melanocar- 2 pus, Sorbus sibirica / C. macroura, C. foetida |

|

Сосняк разнотравно-мертво- 55°59.76´с. ш. покровный / P. sylvestris 23 92°44.18´ в. д. H = 20–25; D = 30–35 |

- / T. repens; A. pilosa;Plantago me- 3 dia |

|

Березняк осочково-разно-56°00.69´ с. ш. 18 травный / B. pendula 09243.48 в. д. H = 20–25; D = 20–25 |

C. melanocarpus, S. sibirica, Swida alba, Salix caprea / C. macroura; Ru- 1 bus saxatilis; Lathyrus gmelinii |

|

Сосняк орляковый / 20 56°00.60´ с. ш. P. sylvestris 092°42.68´ в. д. H = 25–30; D = 35–50 |

S. sibirica, P. avium, R. acicularis / P. aquilinum, L. gmelinii, Brachypodium 1 pinnatum |

|

Березняк орляковый / B. 56°00.59´ с. ш. 21 pendula 092°42.68´ в. д. H = 22–25; D = 25–30 |

5. caprea, P. avium, / P. aquilinum, L. 1 gmelinii, Milium effusum |

Примечание. * по шкале В. П. Чижовой (2011) .

Подрост во всех сообществах в основном представлен сосной высотой до 5 м небольшого диаметра. Большую долю в подросте занимает береза вегетативного происхождения, единично встречаются особи темнохвойных пород. Сосновый подрост, как правило, угнетен (пожелтевшая хвоя, однобокость), что объясняется прежде всего недостатком света под пологом. В целом количество молодых деревьев невелико, поэтому на отдельных участках заложены лесные культуры из ели сибирской и сосны сибирской. В настоящий момент их высота достигает 4–5 м, жизненное состояние хорошее.

Аборигенные виды кустарников, наиболее часто встречающиеся в подлеске, – черемуха ( Padus avium Mill.), шиповник ( Rosa acicularis Lindl.), калина ( Viburnum opulus L.), рябина ( Sorbus sibirica Hedl.), кизильник ( Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt), ка-рагана древовидная ( Caragana arborescens Lam.), как правило, весьма декоративны. Черемуха привлекает посетителей своим пышным цветением в период с мая по июнь, а шиповник – с июня по июль. В конце лета – начале осени привлекательность для отдыхающих создают плодоносящие растения рябины, шиповника, калины и кизильника.

Сообщества орляковой серии типов леса описаны как в рекреационной части экопарка, так и на условно ненарушенной территории. В целом сообщества с орляком менее декоративны, поскольку его густой полог создает монотонность, а также сильно затеняет поверхность почвы и препятствует развитию красочных видов лесного разнотравья.

Березняки и сосняки разнотравные и орля-ковые относятся к производным типам леса и представляют собой ряды антропогенной трансформации зеленомошных типов леса (Горчаковский, Иванова, 2008). В число до-минантов живого напочвенного покрова таких лесов входят Pteridium aquilinum и Carex macroura. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) относится к высококонкурентным видам и при создании благоприятных условий достаточно быстро разрастается. Его процветанию способствуют, с одной стороны, биологические особенности, с другой – различные антропогенные факторы (вырубки, пожары, умеренный сбор молодых вай, используемых в пищу, и др.) (Ершова, 2012). Осока большехвостая (Carex macroura) – вид с исключительно широким эколого-ценоти-ческим ареалом, толерантный к недостатку света и влаги, но довольно требовательный к богатству почвы, благодаря чему растет как под пологом темнохвойных пород, так и в светлых лесах. Легко выдерживает конкуренцию с крупнотравьем, но чувствительна к воздействию зеленых мхов (Буторина, 1963). Как вид, образующий плотную дернину, осока, видимо, достаточно устойчива к антропогенной нагрузке, тем более что в этих условиях конкуренция со стороны мхов отсутствует.

В рекреационной части экопарка часто встречаются участки с механически нарушенным почвенным покровом из-за строительства объектов благоустройства. На таких участках отмечены заросли рудеральных видов растений Cirsium setosum ( Willd. ) Bess. , Arctium tomentosum Mill., Urtica dioica L. и др. – бурьян. Заросли бурьяна визуально неприятны для отдыхающих.

В целом видовое флористическое богатство живого напочвенного покрова исследуемых сообществ на пробных площадях варьирует от 22 до 38 видов на 100 м2.

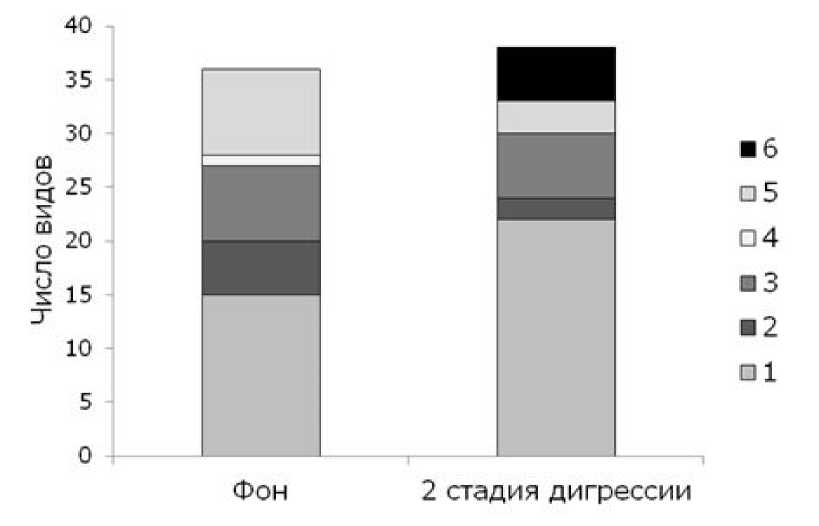

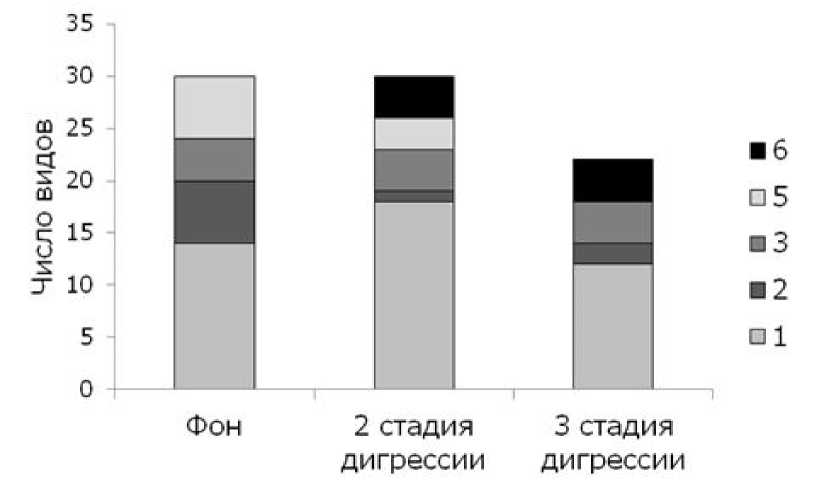

На рис. 2 представлена эколого-ценоти-ческая структура березняков разнотравных (пробные площади № 1, 2, 3), на рис. 3 – эко-лого-ценотическая структура березняков орляковых (пробные площади № 4, 5, 20, 21) различных стадий дигрессии.

В эколого-ценотической структуре сообществ (рис. 2, 3) преобладают виды лугово-опушечной ЭЦГ (Md), на 2-й и 3-й стадиях дигрессии появляются рудеральные виды (Ru) при одновременном снижении количества мелкотравья и неморальной ЭЦГ. Отмечены такие рудеральные виды, как Taraxacum officinale (L.) Weber ex F. H. Wigg., Chenopodium album L., Cirsium setosum (Willd.) Besser ex M. Bieb., Arctium tomento-sum Mill., Carduus crispus Guirão ex Nyman, Plantago lanceolata L., Stellaria graminea L. и др. В сообществах 3-й стадии дигрессии исчезает высокотравье (Hh).

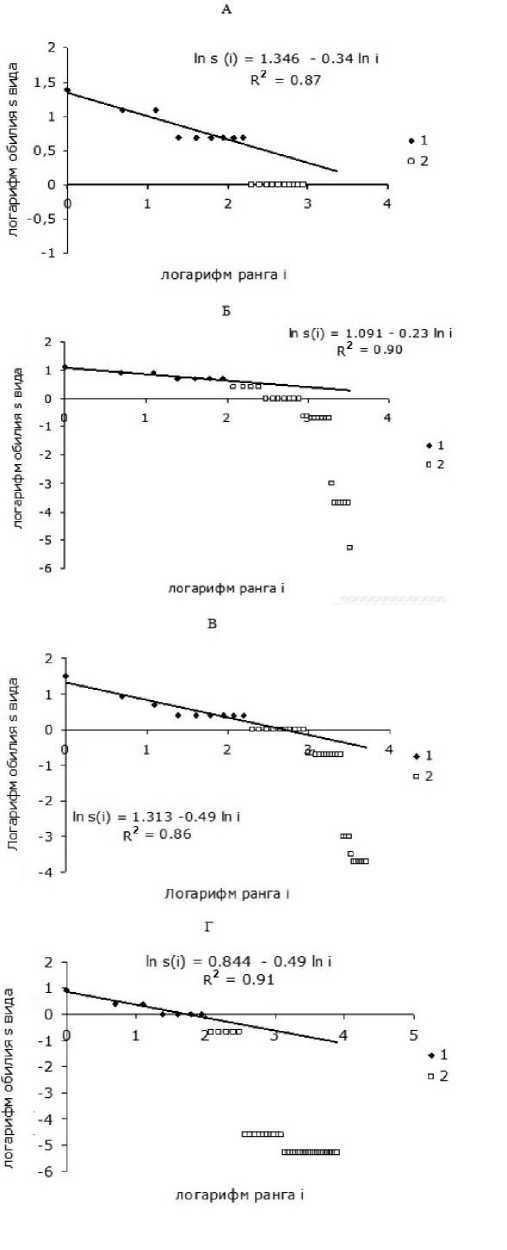

На рис. 4 (А, Б, В, Г) представлены ранговые распределения относительного обилия видов травяно-кустарничкового яруса для ряда пробных площадей. Ранговое распределение характеризуется следующим уравнением:

lns (i) = a – b lni (1), где параметр а – логарифм обилия вида ранга 1, а параметр b характеризует конкуренцию между видами в сообществе. Точность приближения данных учетов с помощью уравнения (1) характеризуется коэффициентом детерминации R2. Чем ближе R2 к 1, тем корректнее представление данных с помощью уравнения (1).

Рис. 2. Эколого-ценотическая структура березняков разнотравных различных стадий дигрессии: 1 – луговая и лугово-опушечная (Md), 2 – неморальная (Nm), 3 – бореальная (мелкотравье) (Br_m), 4 – бореальная (кустарнички и вечнозеленые травы) (Br_k), 5 – высокотравная (H), 6 – рудеральная (Ru)

Fig. 2. Ecological and cenotic structure of forb birch forests of different stages of digression: 1 - meadow and meadow-marginal (Md), 2 - nemoral (Nm), 3 - boreal (small grass) (Br_m), 4 - boreal (shrubs and evergreen grasses) (Br_k), 5 - tall grass (H), 6 – ruderal (Ru)

Рис. 3. Эколого-ценотическая структура березняков орляковых различных стадий дигрессии: 1 – луговая и лугово-опушечная (Md), 2 – неморальная (Nm), 3 – бореальная (мелкотравье) (Br_m), 4 – бореальная (кустарнички и вечнозеленые травы) (Br_k), 5 – высокотравная (H), 6 – рудеральная (Ru)

Fig. 3. Ecological and coenotic structure of bracken birch forests at different stages of digression: 1 - meadow and meadow-marginal (Md), 2 - nemoral (Nm), 3 - boreal (small grass) (Br_m), 4 - boreal (shrubs and evergreen grasses) (Br_k), 5 - tall grass (H), 6 – ruderal (Ru)

Рис. 4. Ранговое распределение относительного обилия видов травяно-кустарничкового яруса: 1 – обильные виды, 2 – редкие и чрезвычайно редкие виды в следующих сообществах: А) березняк разнотравный (пробная площадь № 2, стадия дигрессии 2); Б) березняк разнотравный (пробные площади № 1 и 3, стадия дигрессии 3); В) березняк орляковый (пробные площади № 4 и 5, стадия дигрессии 2); Г) сосняк разнотравный (пробные площади № 10 и 23, стадии дигрессии 2 и 3 соответственно)

Fig. 4. Rank distribution of the relative abundance of grass and shrub tier species: 1 - abundant species, 2 - rare and extremely rare species in the following communities: А) forb birch forest (plot No. 2, digression stage 2); Б) forb birch forest (plots Nos. 1 and 3, stage of digression 3); В) bracken birch (plots No. 4 and 5, stage of digression 2); Г) forb pine forest (plots No. 10 and 23, stages of digression 2 and 3, respectively)

Таблица 2. Параметры регрессионных уравнений для рангового распределения на разных пробных площадях

|

Общее Тип леса (на проб- колиной площади №) чество видов, N |

Коли- Статистические показатели чество видов чрезвы- д . ._ коэффици- ди- чайно чрезвы °(p) логарифм ент, харак- коэффи- грес- редких и чаино стандарт обилия теризующий циент гии редких и ное от- сии, d редких, редких клонение вида ран- конкуренцию детерми- N o видов p = о га 1, а между вида- нации, R2 N д 0 / , N ми, b |

|

Березняк разно- 29 травный (№ 2) |

20 0. 690 0.056 1.346 0.340 0.87 2 |

|

Березняк орляко- 41 вый (№ 4 и 5) |

32 0.780 0.065 1.313 0.490 0.86 2 |

|

Сосняк разнотравный (№ 10) Сосняк разнотрав- 49 но-мертвопокров-ный (№ 23) |

42 0.857 0.050 0.844 0.490 0.91 2.5 |

|

Березняк разно- 34 травный (№ 1 и 3) |

27 0.794 0.069 1.090 0.230 0.90 3 |

|

Березняк орляко-вый (№ 21) 36 |

30 0.830 0.062 1.348 0.458 0.66 1 |

|

Сосняк орляко-вый (№ 20) 35 |

29 0.829 0.064 1.348 0.458 0.66 1 |

|

Березняк осочко-во-разнотравный 30 (№ 18) |

27 0.900 0.055 1.325 0.670 0.87 1 |

Как видно из рис. 4 (А–Г), все варианты ранговых распределений обилия для четырех сообществ показывают довольно равномерное убывание обилия (модель «разломанного стержня»). Известно, что, чем круче идет прямая, тем меньше общее разнообразие и сильнее доминирование одного или нескольких видов. В нашем случае прямые всех вариантов сообществ полого снижаются и коэффициенты b уравнения (1) невелики, что говорит о том, что разнообразие довольно высокое, но при этом имеет место доминирование нескольких видов. Вместе с тем в любом конкретном сообществе такое распределение обязательно имеет «хвост», образованный редкими видами (по шкале Браун - Бланке - редкие и чрезвычайно редкие). В целом для каждой прямой рангового распределения весь набор видов можно разделить на две части: малое число обильных видов (черным цветом) и большое количество редких видов (хвост). Так, например, на пробной площади №2 в березняке раз-

нотравном (см. рис. 4 А) выявлено 29 видов, из которых 20 – виды редкие и чрезвычайно редкие, при этом первые два ранга в ряду распределения занимают Carex macroura с проективным покрытием в живом напочвенном покрове 65 % и Agrimonia pilosa – 30 %.

Для сравнения возьмем ранговое распределение видов на пробных площадях в березняке разнотравном (см. рис. 4 Б). Еще более пологая прямая, больше видов-доми-нантов: C. macroura с проективным покрытием 65 %, A. pilosa с проективным покрытием 30 %, Taraxacum officinale с проективным покрытием 25 %, Cimicifuga foetida с проективным покрытием 30 %, Fragaria vesca с проективным покрытием 25 %. «Хвост» из редких по обилию видов состоит из 14 видов на пробных площадях № 1 и 16 видов на пробной площади № 3.

Параметры регрессионных уравнений для рангового распределения на разных пробных площадях приведены в табл. 2.

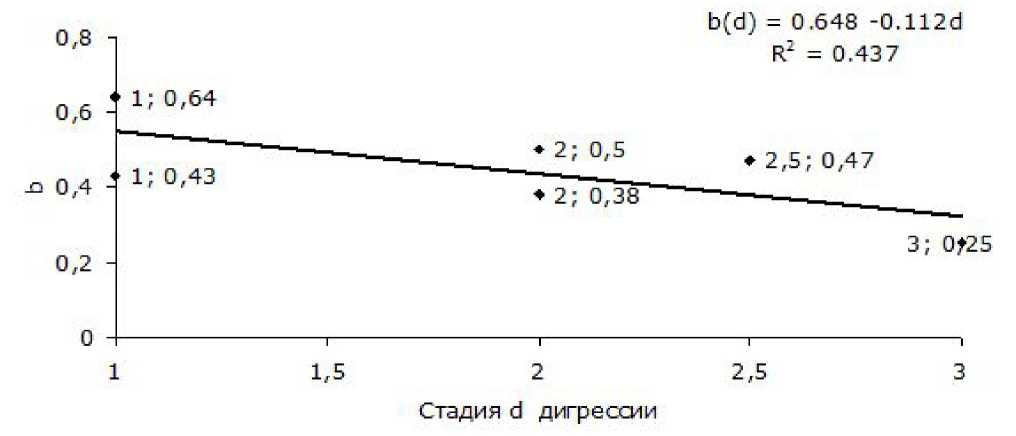

Анализ табл. 2 показывает, что существует линейная связь между стадией d дигрессии и коэффициентом b рангового уравнения (1) (рис. 5).

Рис. 5. Связь между стадией d дигрессии и коэффициентом b рангового уравнения (1)

Fig. 5. The relationship between the digression stage d and the coefficient b of the rank equation (1)

Из рис. 5 следует, что, чем сильнее антропогенное воздействие на сообщество, тем меньше коэффициент конкуренции между видами на территории. Чувствительность Χ = ∂b/∂d ≈ -0.11 , т. е. с увеличением стадии дигрессии на 1 значение коэффициента b уменьшается на 0.11.

Итак, исследования видового разнообразия живого напочвенного покрова в растительных сообществах на территории экопарка показали, что происходит антропогенная трансформация естественных территорий. Наименее выражено антропогенное воздействие в сообществах на пробных площадях №18, 20, 21 (условно фоновые в табл. 1). Эти сообщества характеризуются высоким видовым богатством (32–37–38 видов на 100 м2 соответственно), что типично для данных типов леса. Данные пробные площади отнесли к I стадии дигрессии. Наибольшее число обследованных территорий (пробные площади № 2, 4, 5, 6, 9, 10) относятся ко второй стадии дигрессии. В сообществах этой стадии дигрессии количество видов может быть 25 (пробная площадь № 4), 29 (пробная площадь № 10) или даже немного больше (например, 38 видов на пробной площади № 5), в т. ч. за счет внедрения рудеральных видов. И наконец, пробные площади №1, 3, 7, 23 могут быть отнесены к третьей стадии дигрессии. Они сильно подвержены антропогенному влиянию. В этих сообществах отмечается снижение видовой насыщенности. В экологической структуре нарушенных сообществ повышена роль гелиофитов (Phlomoides tuberosa L., Centaurea scabiosa L., Geranium pseudosibiricum J. Mayer и др.).

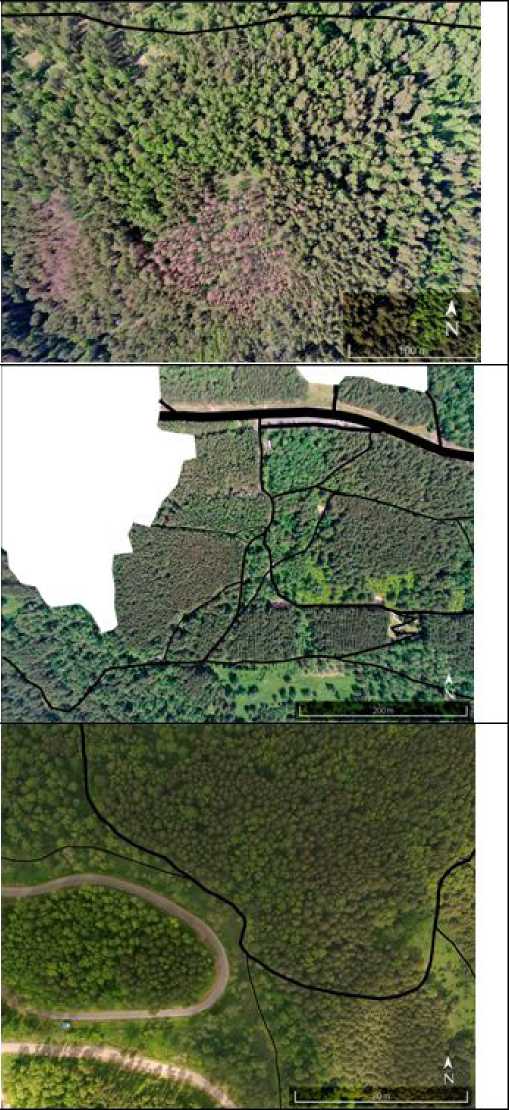

Геоботанический анализ позволяет достаточно детально оценить состояние рекреационных территорий, однако проведение таких исследований связано со значительными затратами времени и требует от исследователей высокого профессионального уровня. Вряд ли такой метод можно рекомендовать для постоянного мониторинга. Альтернативой методам геоботанических исследований могут стать дистанционные наблюдения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На рис. 6 приведены снимки БПЛА для разных территорий экопарка.

В программе Wing (авторская разработка А. В. Ковалева) было рассчитано количество пикселей для тропинок и лесных массивов. Результаты приведены в табл. 3.

-

А) . Контрастированное изображение тропиночной сети в сосняках северной части экопарка. Преимущественно групповые маршруты выходного дня. хайкинг. редко одиночные посетители. Видно усыхание сосны после пожара. Стадия дигрессии 1. (фото А.В.Ковалева)

Б). Контрастированное изображение тропиночной сети в сосновых, березовососновых и березовых лесах на территории эко парка (ПП №№ 7, 23). Здесь всегда многолюдно; рядом находятся музей геологии; смотровые площадки с видом на город. Ежедневная посещаемость для коротких прогулок; семейный отдых, выгул собак, велопрогулки, бег и скандинавская ходьба. Стадии дигрессии2 - З.(фото А.В.Ковалева)

-

В) . Контрастированное изображение тропиночной сети в сосняках на территории ПП №№ 18,20,21 («Третья сопка эко парка») у границы экопарка, рядом лыжная трасса, конечная остановка автобуса №49. Велопрогулки, бег и лыжи; семейный отдых; сбор грибов. Стадия дигрессии 1 (фото А.В.Ковалева)|

Рис. 6. Контрастированное изображение тропиночной сети ряда пробных площадей экопарка «Гремя-чая грива»

Fig. 6. Contrasted image of the pathway network on a number of the sample plots of the Gremyachaya griva ecopark

Таблица 3. Расчеты числа пикселей в зоне тропинок на изученных пробных площадях

Список литературы Опыт оценки рекреационного воздействия на пригородные зеленые насаждения современными методами

- Буторина Т. Н. Эколого-ценотический анализ кустарничково-травяного яруса лесных ассоциаций // Типы лесов Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 30–51.

- Горчаковский П. Л., Иванова Л. А. Оценка состояния и прогноз антропогенной динамики растительного покрова особо охраняемых природных территорий на основе экологического картографирования // Экология. 2008. № 4. С. 243–252.

- Грешилова Н. В., Скрипальщикова Л. Н. Оценка рекреационных нагрузок на пригородные сосновые и березовые насаждения г. Красноярска // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2009. № 22. С. 81–84.

- Дегтева С. В., Новаковский А. Б. Эколого-ценотические группы сосудистых растений в фитоценозах ландшафтов бассейна верхней и средней Печоры . Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 196 с.

- Ершова Э. А. Антропогенная трансформация в пригородных сообществах с участием в травостое папоротника орляка (Pteridium pinetorum) // Растительный мир Азиатской России. 2012. № 2 (10). С. 132–138.

- Казанская Н. С., Ланина В. В., Марфенин Н. Н. Рекреационные леса (состояние, охрана, перспективы использования) . М.: Лесная промышленность, 1977. 95 с.

- Методы изучения лесных сообществ / Е. Н. Андреева и др.; Отв. ред. В. Т. Ярмишко, И. В. Лянгузова. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- МКЭО «Гремячая грива» . СПб., 2022. 182 с.

- Скрипальщикова Л. Н. Экологические проблемы пригородных лесов // География и природные ресурсы. 2008. № 1. С. 50–54.

- Ценофонд лесов Европейской России: База данных. 2012. URL: http://cepl.rssi.ru/bio/flora/main.htm (дата обращения: 20.02.2023).

- Чижова В. П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, управление (Recreational landscapes: stability, regulation, management)]. Смоленск: Ойкумена, 2011. 176 с.

- Экопарк «Гремячая грива»: Официальный сайт. 2018. URL: https://visitsiberia.info/eko-park-gremyachaya-griva.html (дата обращения: 20.02.2023).

- Matthews T. J., Whittaker R. J. On the species abundance distribution in applied ecology and biodiversity management // Journal of Applied Ecology. 2015. Vol. 52. P. 443–454.

- McGill B. J., Etienne R. S., Gray J. S., Alonso D., Anderson M. J., Benecha H. K. & White E. P. Species abundance distributions: moving beyond single prediction theories to integration within an ecological framework // Ecology letters. 2007. Vol. 1 (10). P. 995–1015.

- The Plant List. 2013. URL: www.plantlist.org.