Опыт применения теоретически и информационно обоснованной системы управления базой данных для памятников предскифского периода на Нижнем Дону

Автор: Востриков С.С., Лукьяшко С.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются наиболее известные на сегодня работы российских археологов по созданию баз данных археологических источников, оценивается современное состояние этой проблемы. Предлагается авторский вариант теоретически и информационно обоснованной системы управления базой данных (СУБД) для памятников предскифского периода на нижнем Дону. Подробно анализируется каждый этап проектирования приложения: описание предметной области, выделение информационных объектов и информационный анализ, определение связей информационных объектов, построение информационно-логической модели рассматриваемой предметной области. Дается общее представление о базах данных, информационных моделях и других технологиях, корректное использование которых необходимо для современного специалиста-археолога.

Археология, курганы, погребения, погребальный обряд, предскифский период, ранние скифы, информационные технологии, базы данных

Короткий адрес: https://sciup.org/14522845

IDR: 14522845 | УДК: 903.531:004.65(470.61)

Текст научной статьи Опыт применения теоретически и информационно обоснованной системы управления базой данных для памятников предскифского периода на Нижнем Дону

Наиболее представительной работой по созданию базы данных археологических источников сегодня является совместный исследовательский проект «Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии» ИА РАН и итальянского Института Среднего и Дальнего Востока по теме «Погребальные памятники ранних кочевников евразийских степей: опыт компьютерной обработки археологических материалов», осуществленный под руководством М.Г. Мошковой [Статистическая обработка…, 1994, 1997, 2002]. Это первый проект подобного рода, успешно реализованный, широко известный и доступный большинству исследователей. Появление данных публикаций вызвало оживленную дискуссию (причем даже критически настроенные оппоненты признавали их несомненным шагом вперед в археологии), дало толчок развитию археологической информатики в целом и сподвигло ряд исследователей (в т.ч. и нас) на создание того, что Ж.К. Гарден определил как «логически не связанные локальные вклады в источниковедческий аппарат археологии, причем хотя и без запланированных взаимосвязей друг с другом, но тем не менее составляющих в сумме логическое единство» [1983, с. 82–83].

Признавая безусловные достоинства указанного исследования, нельзя не отметить и присущие ему (как и многим другим новациям) недостатки. Наиболее значимым нам видится отсутствие доступной для широкого круга исследователей самой базы данных (к публикации не прилагается каких-либо электронных носителей, содержащих хотя бы ознакомительную версию продукта, и авторы, очевидно, не сочли возможным поместить его на сайте ИА РАН). Таким образом, мы не можем оценить, насколько корректно

«система позволяет осуществлять ввод/редактирова-ние и просмотр данных в структурированном виде, извлечение данных в пригодном для статистической обработки виде», а также целый ряд других характеристик интерфейса [Лазарев, Барбарунова, 1994, с. 42], хотя авторы позиционируют свою базу данных не как ориентированную на «разовую статистическую обработку», а «в некотором смысле универсальную», где «должно быть обеспечено максимальное отображение исходной информации» [Там же, с. 39].

Другой не менее серьезный недочет – недостаточно корректное, с точки зрения теории информатики, обоснование проекта. Например, авторы используют реляционную СУБД (очевидно, dBase III+, но прямо в работе об этом нигде не говорится), ориентированную, соответственно, на реляционную модель данных, обладающую особыми характеристиками. Но мы нигде в этой работе не найдем понятия «реляционная модель», хотя представление авторов о модели данных в принципе соответствует вышеуказанной: «набор данных (файл базы данных) фактически представляет собой таблицу, строки которой (“записи”) описывают один объект, а столбцы (“поля”) содержат значения определенной переменной. Поля могут быть разного типа (т.е. содержать значения разного качества – числа, слова и т.п.), разной длины, но набор этих полей и их характеристики одинаковы для каждого объекта. Иными словами, каждому набору данных соответствует своего рода формуляр, в который должна быть вписана информация о каждом из объектов» [Там же]. Это приводит к тому, что авторы не соблюдают требования нормализации отношений – в силу отсутствия представления о нем. В результате таблица «graves» [Там же, с. 43] оказывается ненормализованной и не соответствующей реляционной модели, что неизбежно влечет дублирование описательных данных и проблемы, связанные с поддержанием их целостности. В целом можно согласиться с информационно-логической моделью базы данных, если считать таковой главу 5 рассматриваемой работы «Организация базы данных» [Статистическая обработка…, 1994, с. 39–53], но приходится констатировать серьезные отступления от канонической модели. Также не используются авторами методики разработки программных систем (SADT, DATARUN) и реализующие их технологии (CASE-средства).

Еще одним недостатком, на наш взгляд, является некоторое несоответствие созданной базы заявленным требованиям в плане максимального отображения исходной информации. Представленная в работе логическая структура базы данных [Там же, с. 43] не включает графическую, фотоинформацию и вспомогательные данные о погребальных комплексах (например, авторство раскопок, адресация к источникам информации, сведения о публикациях и т.д.). Хотя добавле- ние таких сведений (например, с помощью полей OLE, MEMO, гиперссылки или связанных файлов) не требует запредельных возможностей машинной памяти.

Некоторые исследователи отмечали также недостатки, связанные с применением авторами принципа кодировки значений признаков погребального обряда (для более эффективного использования машинной памяти и облегчения статистической обработки). Действительно, представление данных в виде того или иного значения из предусмотренного заранее стандартного набора и, соответственно, ввод/редак-тирование осуществляются человеком, что с очевидностью влечет за собой все сложности, связанные с т.н. человеческим фактором, – субъективизм, ошибки и т.д. Наличие в базе полей с дополнительной информацией (OLE, MEMO) могло бы устранить часть этих трудностей. Но гораздо более серьезной проблемой является само выделение признаков и, соответственно, определение ряда их категорий-значений. В литературе уже рассматривалась сложившаяся в отечественной науке ситуация, связанная с отсутствием классификационной парадигмы и археологической типологии. К сожалению, в настоящее время этот вопрос все еще дискутируется и единый подход не выработан. Поэтому любую попытку создания системы определения признаков погребальной обрядности и их значений можно подвергнуть критике. Впрочем, это никак не умаляет достоинств, присущих тому или иному варианту формализации данных погребального обряда [Каменецкий, 1983; Генинг и др., 1990], в т.ч. и разработанному коллективом под руководством М.Г. Мошковой.

В нашей работе мы используем опыт, накопленный учеными ИА РАН в процессе создания баз данных по сарматской культуре [Статистическая обработка…, 1994, 1997, 2002] именно в плане предложенного варианта формализации. Создание собственной системы кодировки археологического материала не является целью предлагаемого исследования и выходит за пределы нашей компетенции.

Проектирование приложения

Приступая к проектированию приложения пользователя (представляющего собой объединение некоторого множества задач предметной области), включая его базу данных, необходимо, следуя теории и практике построения информационных систем, в первую очередь подготовить описание предметной области. Используя аналитический подход, основы которого были разработаны Дж. Мартином [1984], мы должны выявить «совокупность данных и различных сведений об объектах и процессах, характеризующих данную область» [Бекаревич, Пушкина, 2003, с. 68]. Далее необходимо сформулировать «общие требования к приложению, функциональные ограничения, описание технологии работы с данными и документами, требования к интерфейсу пользователя при работе с базой данных, к вводу и корректировке справочной информации, к подготовке и вводу документов оперативноучетной информации, а также просмотру ранее подготовленных и сохраненных документов и требования к отчетам из базы данных» [Там же, с. 656]. Наша предметная область может быть охарактеризована как погребальная обрядность кочевого населения нижнего Дона в предскифский и раннескифский периоды (по археологическим данным). Создаваемое приложение должно ограничиваться управленческим учетом имеющихся (и вновь поступающих) данных по археологическим памятникам этого региона и периода с целью формирования информации об указанной группе погребальных комплексов для последующей обработки – традиционной аналитической или с использованием методов математической статистики. Объектом автоматизации является погребальный комплекс с присущими ему информационными линиями. К числу функций приложения, определяемых его целевой составляющей, можно отнести ввод, редактирование, упорядочивание, различные операции по структурированию, извлечение данных в пригодном для статистической обработки виде, анализ данных, формирование отчетов и т.д. Справочные и оперативно-учетные документы приложения содержат достоверные сведения об объектах, «которыми оперирует приложение на основе идентификаторов (кодов объектов)» [Там же, с. 657]. В нашем случае это материалы полевых исследований отечественных археологов – отчеты о работе экспедиций и отдельных исследователей, публикации различного уровня. Информация представляется как совокупность реквизитов, определяющих объект предметной области (к справочным документам относится и система кодировки признаков-реквизитов погребального обряда). Технология работы с данными предлагаемого приложения (в отличие от бизнес-про-цессов, для которых в основном разрабатывались используемые здесь методики) определяется их характером – потребности оперативной обработки «в режиме реального времени» здесь не актуальны (это отмечают и В.В. Лазарев, З.А. Барбарунова [1994, с. 41]).

На следующем этапе проектирования приложения необходимо выделить информационные объекты и провести информационный анализ. Для этого мы должны «на основе описания предметной области… выявить документы-источники и их реквизиты, подлежащие хранению в базе данных» [Бекаревич, Пушкина, 2003, с. 70]. Если в бизнес-проектах основой для выделения информационных объектов обычно являются такие документы, как, например, счета-фактуры, накладные, платежные поручения и т.д., где «форма внемашинного документа уже отображает структуру данных, т.к. любой документ объединяет логически взаимосвязанные реквизиты» [Там же, с. 69], то в нашем случае все гораздо сложнее. Процесс информационного анализа основан на представлении о том, что «структура информации внемашинной сферы находит отражение в ее представлении отдельными структурными единицами – реквизитами и их размещении в документах-источниках» [Там же, с. 68]. Источники археологических данных – отчеты о раскопках и публикации, – как правило, не являются четко структурированными документами, в т.ч. и в силу отсутствия единых подходов к классификации материала, о чем уже говорилось выше. Первый этап информационного анализа, т.е. структурирование информации предметной области, требует либо создания собственной системы определения признаков-реквизитов погребальной обрядности и их значений, либо использования уже имеющихся. В силу указанных выше причин мы сочли возможным реализовать вариант формализации, предложенный коллективом под руководством М.Г. Мошковой (создатели предполагали его последующее расширение и дополнение). Таким образом, в качестве документа-источника создаваемого приложения выступает отчет (или публикация) о раскопках, а в качестве реквизитов – признаки погребального обряда, выделенные в указанной работе (с некоторыми изменениями и дополнениями, внесенными в силу специфики собственного материала) [Статистическая обработка…, 1994, 1997, 2002].

В бизнес-проектах информация, как правило, содержится в целом ряде различных справочных и учетных документов, облегчая, таким образом, выделение информационных объектов. В нашем случае имеется лишь один вид документа-источника – либо отчет о раскопках, либо публикация, что несколько усложняет задачу. Согласно правилам выделения информационных объектов [Бекаревич, Пушкина, 2003, с. 70], необходимо определить функциональные зависимости между реквизитами документа и затем сгруппировать те из них, которые одинаково зависят от ключевых реквизитов (под последними понимаются идентификаторы всей информации документа). Такие группы и составляют информационные объекты. Для этого «анализируется роль реквизитов в структуре информации объекта», выявляется «реквизит (один или несколько), выполняющий роль общего идентификатора всей информации документа», т.е. ключевой, а затем описательные, которые «однозначно определяются установленным идентификатором документа» [Там же, с. 70]. Для каждого описательного реквизита определяется ключевой и проводится линия связи со стрелкой в сторону зависимого (табл. 1).

Из анализа документа очевидно, что реквизит Наименование локальной зоны (НЛЗ) является опи-

Таблица 1. Функциональные зависимости реквизитов (признаков погребального обряда)

|

Реквизит |

Код |

Функциональные зависимости |

|

1 |

2 |

3 |

|

Номер погребения |

НПОГР |

|

|

Наименование локальной зоны |

НЛЗ |

|

|

Номер региона |

НР |

е 1^ |

|

Номер кургана |

НК |

|

|

Наименование погребения |

ИМЯ |

|

|

Время сооружения кургана |

ВРСООР |

|

|

Величина насыпи |

ВЕЛНАС |

|

|

Состав насыпи |

СОСНАС |

|

|

Количество погребений одного периода в кургане |

КПОПЕР |

|

|

Место данного погребения |

МПОГР |

|

|

Положение погребения на плане |

ПОЛПОГР |

|

|

Надмогильные сооружения |

НАДСООР |

|

|

Номер находки в насыпи |

ННАХНАС |

|

|

Находки в насыпи |

НАХНАС |

|

|

Номер конструкции внутри могильной ямы |

НКОНСТР |

|

|

Конструкция внутри могильной ямы |

КОНСТР |

|

|

Форма могильной ямы |

ФОРМА |

|

|

Величина могильной ямы |

ВЕЛМОГ |

|

|

Обряд погребения |

ОБРЯД |

|

|

Номер кости |

НКОС |

|

|

Вид животного (для данной кости) |

ВИДК |

|

|

Место данной кости животного в могиле |

МЕСК |

|

|

Морфология (данной кости) |

ЧАСТТ |

|

|

Количество скелетов |

КОЛСКЕЛ |

|

|

Номер погребенного |

НСКЕЛ |

|

|

Пол и возраст данного погребенного |

ПОЛСКЕЛ |

|

|

Ориентировка данного погребенного |

ОРИСКЕЛ |

|

|

Положение данного погребенного по отношению к центральной оси ямы |

ОСЬСКЕЛ |

|

|

Поза данного погребенного |

ПОЗСКЕЛ |

|

|

Положение рук данного погребенного |

ПОЛРУК |

|

|

Положение ног данного погребенного |

ПОЛНОГ |

|

|

Способ сохранения тела |

СПСОХР |

|

|

Номер сосуда |

НС |

|

|

Количество сосудов данного вида |

КС |

|

|

Категория данного сосуда |

КАТС |

|

|

Материал данного сосуда |

МАТС |

|

|

Технология данного сосуда |

ТЕХС |

|

|

Место производства данного сосуда |

МПРС |

|

|

Местоположение данного сосуда |

МЕСТС |

|

1 |

2 |

3 |

|

Номер предмета вооружения |

НВ |

|

|

Количество предметов вооружения данного вида |

КВ |

|

|

Категория данного предмета вооружения |

КАТВ |

|

|

Материал данного предмета вооружения |

МАТВ |

|

|

Местоположение данного предмета вооружения |

МЕСТВ |

|

|

Характер его расположения |

ХАРВ |

|

|

Номер украшения |

НУ |

|

|

Количество украшений данного вида |

КУ |

|

|

Категория данного предмета украшения |

КАТУ |

|

|

Стиль данного предмета украшения |

СТИЛУ |

|

|

Материал данного предмета украшения |

МАТУ |

< |

|

Местоположение данного предмета украшения |

МЕСТУ |

|

|

Номер предмета инвентаря |

НИ |

|

|

Количество предметов инвентаря данного вида |

КИ |

|

|

Категория данного предмета инвентаря |

КАТИ |

|

|

Материал данного предмета инвентаря |

МАТИ |

|

|

Зеркала (количество) |

ЗЕРК |

|

|

Номер ритуального вещества |

НРВ |

• 1 |

|

Вид ритуального вещества |

ВРИТВ |

|

|

Номер ритуального предмета |

НРП |

• 1 |

|

Вид ритуального предмета |

ВРИТПР |

Таблица 2. Группировка реквизитов внутри информационного объекта

|

Реквизиты Имя информационного Признак ключа, индекса информационного объекта * объекта |

Семантика информационного объекта |

|

123 |

4 |

|

НР Уникальный Регион |

Территориальная принадлежность |

|

НЛЗ |

кургана |

|

НК » Курган НР ВРСООР ВЕЛНАС СОСНАС КПОПЕР ПОЛПОГР |

Общие сведения о кургане |

|

НПОГР » Погребение НК ИМЯ МПОГР НАДСООР ФОРМА ВЕЛМОГ ОБРЯД КОЛСКЕЛ СПСОХР ЗЕРК |

Общие сведения о погребении |

|

ННАХНАС НПОГР Уникальный, составной Находки НАХНАС |

Данные о связанных с погребением находках в насыпи кургана |

|

НКОНСТР НПОГР То же Конструкции КОНСТР |

Данные о конструкциях внутри могильной ямы |

|

НКОС НПОГР » Кости |

Наличие костей животных в погре- |

|

ВИДК МЕСК ЧАСТТ |

бении |

|

НРВ НПОГР » Вещества ВРИТВ |

Наличие ритуальных веществ в погребении |

|

НРП НПОГР » Предметы ВРИТПР |

Наличие ритуальных предметов в погребении |

|

НСКЕЛ НПОГР » Погребенный ПОЛСКЕЛ ОРИСКЕЛ ОСЬСКЕЛ ПОЗСКЕЛ ПОЛРУК ПОЛНОГ |

Общие сведения о погребенном |

|

НС » Посуда НПОГР КС КАТС МАТС ТЕХС МПРС МЕСТС |

Данные о керамическом инвентаре в погребении |

|

НВ » Вооружение НПОГР КВ КАТВ МАТВ МЕСТВ ХАРВ |

Сведения о вооружении в погребении |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

НУ НПОГР |

Уникальный, составной |

Украшения |

Наличие украшений в погребении |

|

КУ КАТУ СТИЛУ МАТУ МЕСТУ |

|||

|

И НИ НПОГР |

То же |

Прочее |

Данные о прочих категориях инвентаря (орудия труда, узда и т.д.) |

|

КИ КАТИ МАТИ |

*См. табл. 1.

сательным и зависит только от ключевого реквизита Номер региона (НР). Время сооружения кургана (ВРСООР), Величина насыпи (ВЕЛНАС), Состав насыпи (СОСНАС), Количество погребений одного периода в кургане (КПОПЕР), Положение погребения на плане (ПОЛПОГР) - описательные реквизиты, и каждый из них зависит только от ключевого реквизита Номер кургана (НК). Необходимо обратить внимание на связь реквизитов Номер региона (НР) и Номер кургана (НК) - одному значению ключа НК соответствует одно значение реквизита НР, т.к. курган расположен в конкретном регионе. Аналогично определяется связь реквизитов Номер кургана (НК) и Номер погребения (НПОГР) - одному значению ключа НПОГР соответствует одно значение реквизита НК, поскольку погребение находится в конкретном кургане. Таким образом, реквизит НК является ключевым в одной связи и описательным в другой - т.н. транзитивная зависимость (но «специальных действий по расщеплению этой зависимости не потребуется при использовании приведенных правил» [Там же, с. 74]). Дальнейший анализ документа показывает, что ключевой реквизит НПОГР, в свою очередь, является описательным для реквизитов Номер находки в насыпи

(ННАХНАС), Номер конструкции внутри могильной ямы (НКОНСТР), Номер кости (НКОС), Номер погребенного (НСКЕЛ), Номер сосуда (НС), Номер предмета вооружения (НВ), Номер украшения (НУ), Номер предмета инвентаря (НИ), Номер ритуального вещества (НРВ) и Номер ритуального предмета (НРП). Действительно, и здесь одному значению перечисленных ключей ННАХНАС, НКОНСТР, НКОС, НСКЕЛ, НС, НВ, НУ, НИ, НРВ, НРП соответствует одно значение реквизита НПОГР, т.к. находки в насыпи, конструкции в могиле, кости животных, скелеты, посуда, вооружение, украшения и прочий инвентарь относятся к конкретному погребению. Соответственно, наличествует еще целый ряд транзитивных зависимостей, но вполне преодолимых, как уже указывалось выше. Теперь, согласно правилам выделения информационных объектов, мы можем «сгруппировать реквизиты, зависимые от одних и тех же ключевых реквизитов, и объединить их с ключевыми реквизитами в один информационный объект» [Там же, с. 74] (табл. 2).

Таким образом, на основе анализа наших данных выделяются следующие информационные объекты: Регион , с его наименованием; Курган , с общими сведениями о кургане; Погребение , с общими сведения-

ми о погребении; Находки , с данными о связанных с погребением находках в насыпи кургана; Конструкции , с данными о конструкциях внутри могильной ямы; Кости , со сведениями о наличии костей животных в погребении; Вещества , со сведениями о наличии ритуальных веществ в погребении; Предметы , со сведениями о наличии ритуальных предметов в погребении; Погребенный , с общими сведениями о погребенном; Посуда , с данными о керамическом инвентаре в погребении; Вооружение , с данными о предметах вооружения в погребении; Украшения, со сведениями о наличии украшений в погребении; Прочее , с данными о прочих категориях инвентаря (орудия труда, узда и т.д.).

На следующем этапе разработки приложения необходимо выявить связи информационных объектов, определяемые, как правило, «природой реальных объектов, процессов или явлений, отображаемых этими информационными объектами» [Там же, с. 78]. В теории баз данных используются три типа связей информационных объектов: одно-однозначные, одно-много-значные и много-многозначные. Первые имеют место, когда каждому экземпляру одного объекта соответствует только один экземпляр другого, и наоборот. При одно-многозначных связях каждому экземпляру одного объекта может соответствовать несколько экземпляров другого, но не наоборот. При этом говорят о наличии иерархической подчиненности второго объекта первому. Много-многозначные связи (в реляционных базах не реализуются) представляют собой аналогичный вариант, где справедливо и обратное утверждение.

Отношения между объектами Регион ^ Курган одно-многозначные, т.к. регион включает много курганов, а курган располагается в одной, конкретной местности. Связь между ними осуществляется по уникальному ключу главного объекта Регион – Номеру региона, который в подчиненном объекте Курган является описательным реквизитом. Отношения между объектами Курган → Погребение также одно-много- значные, поскольку курган включает много погребений, а погребение входит в один курган. Связь между ними осуществляется по уникальному ключу главного объекта Курган – Номеру кургана, который в подчиненном объекте Погребение является описательным реквизитом. Объект Погребение и объекты Находки, Кости, Конструкции, Вещества, Предметы, Погребенный, Посуда, Вооружение, Украшения, Прочее тоже находятся в отношениях типа «один ко многим», но здесь Погребение является главным объектом, а все остальные – подчиненными (аргументация та же самая: например, погребение может включать несколько сосудов, но конкретный сосуд входит только в одно погребение). Связь осуществляется по уникальному ключу главного объекта – Номеру погребения, входящему в составные ключи подчиненных объектов.

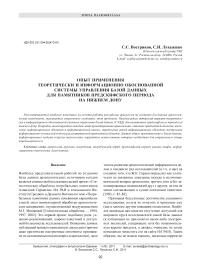

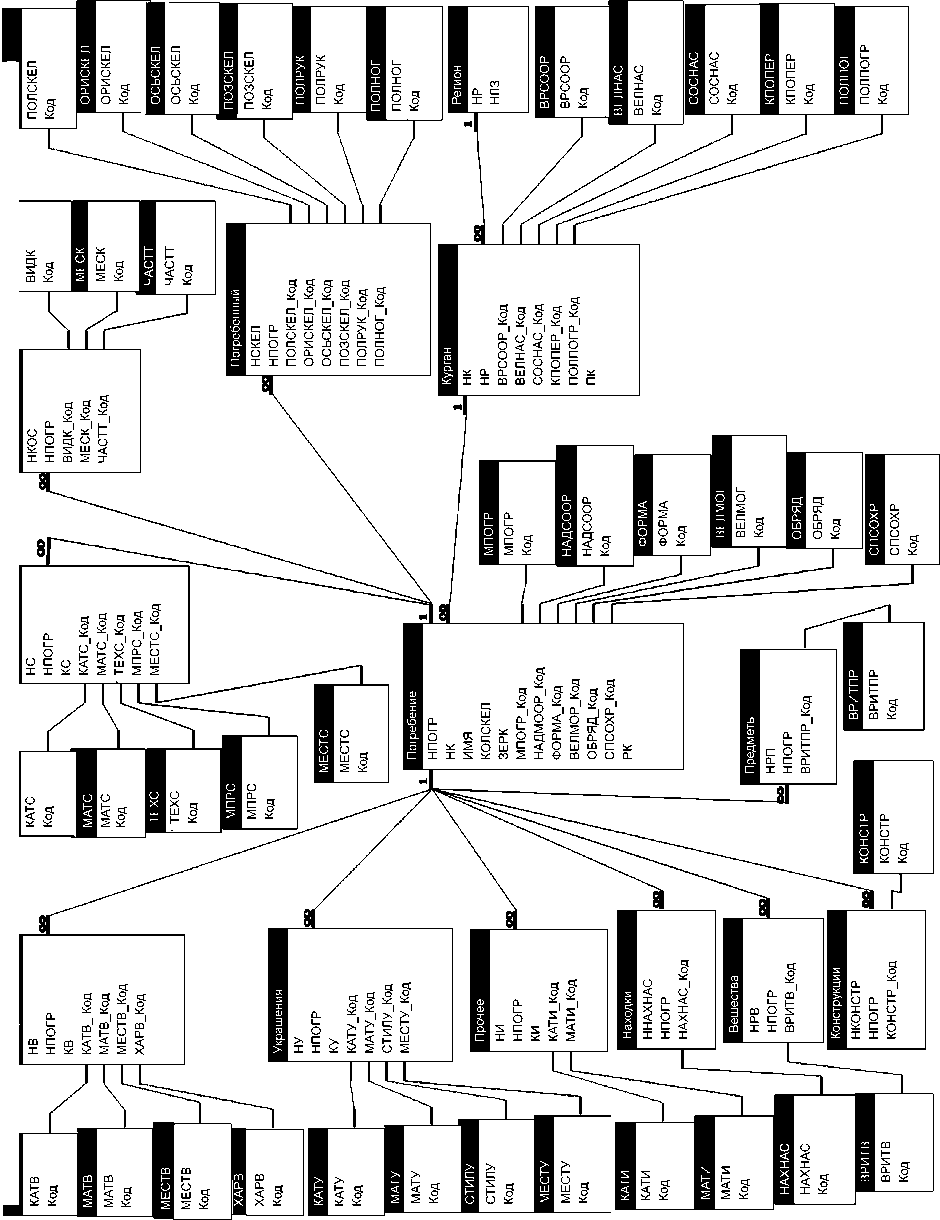

На основе выявленных информационных объектов и связей между ними мы можем построить информационно-логическую модель рассматриваемой предметной области. На рис. 1 она приведена в каноническом виде и объекты размещены по уровням, где нулевой соответствует объектам, не подчиненным никаким другим.

Заключение

На основании созданной инфологической модели мы можем построить даталогическую – в конкретной СУБД. Логическая структура реляционной базы данных будет адекватным отображением полученной информационно-логической модели. Каждый информационный объект модели будет отображаться реляционной таблицей, где каждый столбец (поле) соответствует одному из реквизитов объекта, а строки (записи) – экземплярам объекта. Для управления нашей базой данных мы выбрали реляционную СУБД Microsoft Access как один из наиболее удобных и доступных инструментов. Кроме того, она может работать в качестве

Регион

Уровень 0

НР

Рис. 1. Информационно-логическая модель рассматриваемой предметной области в каноническом виде.

Вооружение

Посуда

Прочее

НИ НПОГР КИ КАТИ МАТИ

Конструкции

НКОНСТР

НПОГР КОНСТР

Украшения

НУ НПОГР КУ КАТУ МАТУ СТИЛУ МЕСТУ

НВ НПОГР КВ КАТВ МАТВ МЕСТВ ХАРВ

ННАХНАС

НПОГР НАХНАС

Находки

Вещества

НРВ

НПОГР

ВРИТВ

Погребение

НПОГР НК

ИМЯ МПОГР НАДСООР ФОРМА ВЕЛМОГ ОБРЯД КОЛСКЕЛ СПСОХР ЗЕРК

НС НПОГР КС КАТС МАТС ТЕХС МПРС МЕСТС

Кости

НКОС НПОГР ВИДК МЕСК ЧАСТТ

Предметы

Курган

НРП НПОГР ВРИТПР

Погребенный

НСКЕЛ НПОГР

ПОЛСКЕЛ ОРИСКЕЛ ОСЬСКЕЛ ПОЗСКЕЛ ПОЛРУК ПОЛНОГ

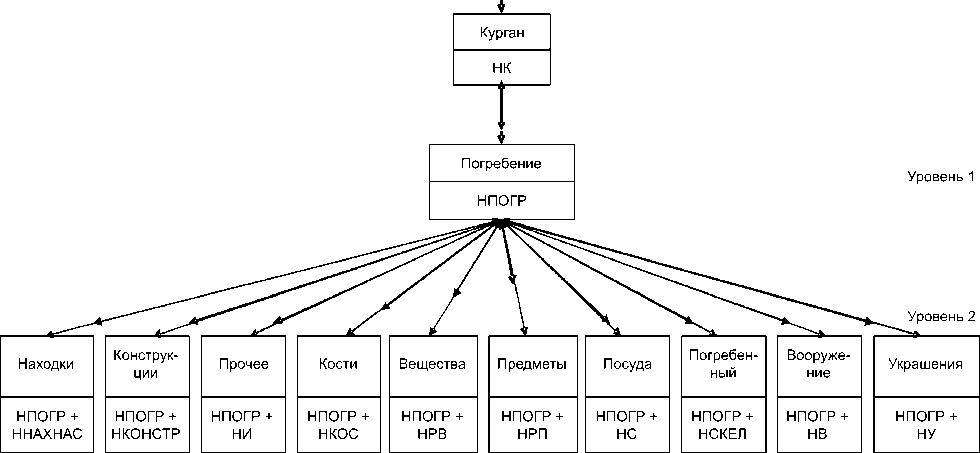

Рис. 2. Схема данных Access.

НК НР ВССООР ВЕЛНАС СОСНАС

КПОПЕР ПОЛПОГР

Регион

НР

НЛЗ

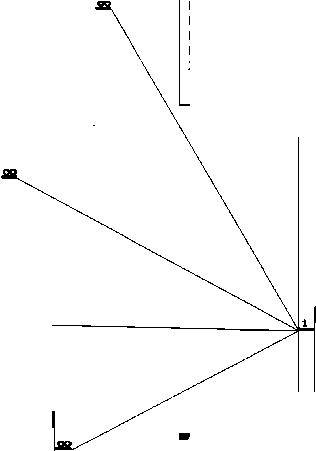

Рис. 3. Итоговая схема данных Access.

клиента SQL-сервера, такого, как, например, Microsoft SQL Server, выходя на более высокий уровень коллективного использования информации.

Схема данных Access, наглядно отображающая структуру нашей базы данных, приведена на рис. 2. В связи с тем, что мы используем специальную систему кодировки значений признаков, большинство полей таблиц содержат повторяющиеся наименования. С помощью мастера анализа таблиц (Table Analyzer Wizard) каждая была разделена на несколько новых связанных таблиц (преобразованная основная и таблицы-справочники по числу полей, содержащих повторяющиеся данные).

Таким образом, окончательно завершена процедура нормализации и разрешена проблема представления археологических данных в буквенных кодах для использования их в статистических расчетах. Кроме того, в таблицы добавлены поля OLE-объектов, содержащие исходную графическую и текстовую информацию (файлы JPEG). Созданная база данных по погребальному обряду кочевого населения нижнего Дона в предскифский и раннескифский периоды должна, по нашему мнению, предоставлять возможности как упрощенного использования данных для статистических расчетов, так и получения наиболее полной информации. Изменения, внесенные нами в схему данных Access, отражены на рис. 3.