Опыт проведения локальных рекультивационных мероприятий по восстановлению техногенно-засолённых почв

Автор: Носова М.В., Середина В.П., Стовбуник С.А.

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (53), 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящем исследовании проведен детальный анализ различных методов ремедиации почв, подвергшихся техногенному галогенезу, с особым акцентом на процессы засоления и загрязнения хлорид-ионами. Представлена оригинальная авторская концепция восстановительных мероприятий, направленная на эффективное восстановление почвенного покрова до его естественного состояния и функциональности. Экспериментальная часть работы основана на результатах рекультивационных мероприятий, выполненных на конкретном техногенно-засоленном участке в пределах Среднего Приобья. Подробно описаны методики и технологии, примененные на каждом этапе восстановительных работ, включая подготовку территории, использование специализированных реагентов и материалов, а также организацию систематического мониторинга параметров почвы в процессе ремедиации. Проведенный анализ динамики изменения концентрации хлорид-ионов в почвенных горизонтах за период с 2009 по 2023 год продемонстрировал значительное снижение содержания хлоридов. Количественные данные свидетельствуют о более чем двадцатикратном уменьшении концентрации Cl⁻ в верхних слоях почвы, что подтверждает высокую эффективность предложенной технологии ремедиации. Установлено, что применение разработанных методических рекомендаций не только способствует эффективному снижению концентрации ионов хлора, но и обеспечивает восстановление растительного покрова на рекультивированной территории. Это, в свою очередь, приводит к существенному уменьшению экологического ущерба, наносимого почвенным экосистемам, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Предложенный подход обладает высоким потенциалом для широкого внедрения в практику восстановления территорий, пострадавших от техногенного засоления, и представляет значимый вклад в повышение экологической безопасности и устойчивости окружающей среды.

Техногенное засоление почв, среднее приобье, легкорастворимые соли, хлорид-ион, опытно-промышленные испытания, методы рекультивации

Короткий адрес: https://sciup.org/147251104

IDR: 147251104 | УДК: 504.064 | DOI: 10.15393/j1.art.2024.14964

Текст научной статьи Опыт проведения локальных рекультивационных мероприятий по восстановлению техногенно-засолённых почв

^ ПРИНЦИПЫ экологии

Нефтяные месторождения Западной Сибири являются основным районом добычи нефти в Российской Федерации. Интенсивная разработка и эксплуатация месторождений нефтегазового профиля тесно сопряжена с локальным загрязнением всех компонентов экосистемы, в особенности почвенного покрова. Увеличение ареалов техногенно-засоленных почв – одна из актуальных экологических проблем Западной Сибири (Солнцева, 2002; Геннадиев, 2016). Их происхождение связано с аварийными разливами высокоминерализованных вод, используемых для поддержания пластового давления на нефтяных залежах. Засолению способствует также и нефтяное загрязнение земель, обусловленное сильной обводненностью сырой нефти (Середина и др., 2006). На сегодняшний день оценке пространственного распределения техногенных солевых загрязнений почв посвящены немногочисленные исследования (Wiens, 2013; Capra et al., 2015). Стоит отметить, что масштабная практика рекультивации техногенно-засоленных земель в настоящее время отсутствует. Сложность вопроса заключается как в отсутствии приемов и методических разработок для оценки характера и степени экологической опасности этого вида загрязнений, так и в трудностях, возникающих при визуальном определении границ нефтесолевого загрязнения.

За последние десять лет были предложены различные технологии рекультивации засоленных участков (Руководство по управлению..., 2017; Пунинский и др., 2020, 2021; Мещеряков и др., 2022). Однако большинство из них решают проблему локально и не являются комплексными мероприятиями по восстановлению почвенного покрова. Одним из перспективных методов считается орошение загрязненных земель пресной водой с последующим сбором и вывозом на специализированные полигоны. Хотя этот метод применяется на сельскохозяйственных землях, необходимость сбора воды после полива и ее транспортировка специализированным транспортом приводят к значительным дополнительным затратам, делая его крайне дорогостоящим и трудоемким.

Альтернативный способ удаления токсичных солей из корнеобитаемых горизонтов почвы заключается в срезке засоленного слоя грунта и его вывозе с участка. Этот метод требует использования специальной техники, такой как землеройные машины и грузовой транспорт, что делает его высокозатратным и практически неэффективным на органогенных почвах и обширных территориях. Кроме того, возникает необходимость легализовать размещение засоленного грунта на полигонах, а вынутый объем почвы восполнить чистым материалом, например торфом или песком. Однако такой подход неэффективен из-за риска накопления солей в нижележащих горизонтах, что может привести к вторичному засолению.

Механическая обработка почвы является техническим методом рекультивации, но ее применение ограничено в условиях сильно заболоченных местностей. Хотя обработка верхнего слоя ускоряет вынос легкорастворимых солей и улучшает аэрацию, благоприятствуя активности почвенных микроорганизмов, она не всегда обеспечивает необходимую эффективность в восстановлении почвенного покрова. Внесение гипса в почву способствует формированию почвенно-по-глощающего комплекса за счет замещения натрия в процессах ионного обмена. Однако применение гипса требует предварительного количественного химического анализа почвы для определения оптимальной дозировки и предотвращения возможных негативных последствий.

Биологические методы рекультивации, такие как посев растений-галофитов, широко используются в сельском хозяйстве. Для эффективного рассоления почв необходимо тщательно подбирать виды галофитов, соответствующие конкретным природно-климатическим условиям и рельефу местности. Такой подход способствует постепенному восстановлению почвенного покрова и улучшению его свойств. Применение органических удобрений увеличивает содержание гуминовых веществ в почве, которое значительно снижается после разлива минерализованной воды. Однако эффективность этого метода ограничена. Например, внесение сена после вспашки предотвращает полное смыкание перемещенных слоев почвы, что ускоряет горизонтальный вынос токсичных солей. Тем не менее практика показывает, что обработка почвы фрезерованием является более предпочтительной.

Существуют также методы, основанные на использовании талых вод для ускорения выноса легкорастворимых солей, которые могут быть эффективны в условиях гумидно-го климата. Для усиления таяния снега применяется мульчирование поверхности по- чвы торфом или золой. Однако этот способ может иметь двойственный эффект: хотя таяние снега способствует промыванию верхних горизонтов и снижению концентрации солей, в целом метод мало влияет на состав поверхностного стока и может приводить к образованию зон с неоднородной концентрацией легкорастворимых солей.

Рассмотренные методы рекультивации засоленных почв обладают определенными ограничениями и не всегда обеспечивают комплексное решение проблемы. Многие из них требуют значительных финансовых и трудовых ресурсов и не гарантируют долгосрочной эффективности. Это подчеркивает необходимость разработки новых, более эффективных и экономически обоснованных технологий восстановления засоленных почв, учитывающих специфические условия каждой территории и способствующих устойчивому развитию экосистем.

В связи с вышесказанным цель настоящего исследования – предложить методические рекомендации по ремедиации техногенно-засоленных почв на основании существующих технических решений и проведенных опытно-промышленных испытаний.

Материалы

Объектом исследования послужила почва участка разлива минерализованных жидкостей на территории средней тайги Западной Сибири в пределах Ханты-Мансийского автономного округа. Очаг загрязнения возник после аварийного отказа водовода высокого давления на водораздельной равнине левобережья р. Оби. Площадь загрязнения составляет 0.6 га.

Наиболее характерным признаком солевого загрязнения почв при полевом обследовании является полная деградация растительного покрова по всей площади распространения минерализованных жидкостей. В эпицентре единично встречаются высохшие осины, выражена деградация древесно-кустарничкового яруса, на поверхности почв наблюдаются выцветы солей. В импактной зоне загрязнения в травяно-кустарничковом ярусе встречаются майник двулистный, линнея северная, костяника, хвощ лесной, вейник тупоколосковый. Общее проективное покрытие достигает 25 %. На границе загрязнения древесный ярус представлен кедром с примесью осины; в кустарниковом ярусе отмечаются рябина сибирская, багульник болотный, брусника. В травянистом ярусе преобладают сфагновые мхи, кукушкин лен. Общее проективное покрытие в данной зоне составляет около 35 %.

Принимая во внимание высокие концентрации техногенных солей в почвах, согласно принятым классификациям почва определяется как «хемозем техногенно-засоленный» и относится к почвенной группе Solonchaks (Классификация и диагностика..., 2004; World Reference Base..., 2022).

На участке были приняты все необходимые меры по локализации загрязнения и недопущению распространения поллютантов на прилегающие территории. В дальнейшем участок был успешно рекультивирован по технологии, изложенной в основной части статьи.

Методы

Отбор почвенных проб для химического анализа является важным этапом при оценке степени техногенного засоления, а также эффективности проводимых рекультивационных работ и последующего мониторинга почвенного состояния. На участке с техногенным засолением пробы отбирались в различные периоды: как во время проведения восстановительных мероприятий, так и в процессе долгосрочного мониторинга, чтобы отследить динамику изменений и оценить устойчивость достигнутых результатов.

Для обеспечения достоверности и репрезентативности данных был использован метод формирования объединенной пробы, составленной из 30 точечных проб, что соответствует требованиям ГОСТ 17.4.3.012017 и ГОСТ 17.4.4.02-2017. Точечные пробы отбирались равномерно по всей территории исследуемого участка с учетом особенностей техногенного засоления и специфики проводимых рекультивационных работ. Глубина отбора проб составляла до 20 см, что соответствует корнеобитаемому горизонту и позволяет оценить изменения в зоне наиболее активной биологической деятельности. Каждая проба массой не менее 100 граммов помещалась в отдельный чистый контейнер, чтобы исключить перекрестное загрязнение и сохранить первоначальные свойства образцов. Объединенная проба формировалась посредством тщательного перемешивания всех точечных проб на чистой поверхности или в специальной емкости.

Строгое соблюдение методик и стандартов при отборе проб на техногенно-засоленном участке в период рекультивации и мониторинга позволило получить достоверные и воспроизводимые результаты анализа.

Это, в свою очередь, обеспечило корректную оценку экологического состояния почв, эффективность применяемых методов восстановления и обоснование дальнейших действий по охране и рациональному использованию почвенного покрова.

Подготовка проб и определение содержания легкорастворимых солей в водной вытяжке выполнены в соответствии с ГОСТ 26423-85. Содержание хлорид-ионов определено согласно ГОСТ 26425-85 и переведено из «ммоль в 100 г почвы» в единицы измерения «ммоль(экв)/кг».

Придерживаясь указанных стандартов, удалось обеспечить высокое качество проводимых исследований и надежность полученных данных.

Результаты

Эффективность восстановления почвенного покрова на техногенно-засоленных участках зависит от систематического мониторинга и корректировки применяемых методов ремедиации. Основной целью такого наблюдения является контроль над снижением степени засоления относительно исходного состояния, а также оценка развития самовосстановительного потенциала почв и восстановление общего проективного покрытия.

Оценка, нормирование и управление внешними аспектами экологических функций почв направлены на регулирование их взаимодействия с окружающими природными средами, что связано с транслокационной составляющей экологического нормирования. Примером учета полифункциональности почв при создании системы экологического нормирования служит разработка нормативов по предельно допустимому содержанию загрязняющих веществ в почвах, допустимому остаточному содержанию нефти, классификации опасности отходов для окружающей среды и других аналогичных показателей. Стоить отметить, что предложенные далее методы рекультивации техногенно-засоленных почв также могут быть использованы на территориях, загрязненных при древней добыче соли и калийных руд (Митракова, 2019; Лебедева, Николаев, 2020; Новиков, Кузнецова, 2021).

Техногенное засоление почв выявляется на основе результатов химического анализа водных вытяжек, что позволяет объективно оценить степень загрязнения и эффективность проводимых восстановительных мероприятий. Ведущим ионом при солевом загрязнении почв является хлорид-ион. Ориентировочная оценка степени засоления, предложенная рядом авторов (Ковда, 1937; Зайдельман, 2017), широко используется в современной научной литературе (табл. 1).

Таблица 1. Степень засоления почв по общему содержанию солей, т.е. по величине плотного остатка

|

Степень засоления |

Содержание солей,% |

|

Незасоленные |

Менее 0.3 |

|

Слабозасоленные |

0.3–0.5 |

|

Среднезасоленные |

0.5–1.0 |

|

Сильнозасоленные |

1.0–2.0 |

|

Очень сильнозасоленные (в т.ч. солончаки) |

Более 2.0 |

В соответствии с ранее проведенными исследованиями (Nosova et al., 2020, 2021), степень засоления техногенно-загрязненных почв, формирующихся в пределах средней тайги Западной Сибири, может варьировать от 0.3 до 2 %, т.е. в интервале слабозасоленные – сильнозасоленные.

В связи с ежегодным увеличением площадей загрязненных земель неоднократно предлагались технологии рекультивации засоленных участков, однако эти приемы приводят лишь к локальным улучшениям и не являются комплексными мероприятиями по восстановлению почв. Обобщая накопленный опыт по рекультивации техногенно-за- соленных почв, можно говорить о том, что наиболее перспективными окажутся комбинации данных методов в особые комплексы. При этом комплексы рекультивации должны подбираться в зависимости от природной зоны, региона проведения восстановительных работ. Для техногенно-засоленных почв не разработана общепринятая система критериев по оценке степени и опасности засоления, как следствие, отсутствуют нормативы допустимого остаточного содержания солей после рекультивации. Эти параметры необходимы для мониторинга состояния рекультивированных участков после восстановительных работ. Исходя из анализа лите- ратурных источников (Широкова и др., 2007; Фоминых, 2013; Мустафаев и др., 2015), составлен авторский регламент, который был использован для проведения опытно-промышленных испытаний технологии рекультивации техногенно-засоленных почв. Работы, направленные на восстановление засоленного экспериментального земельного участка нефтяного месторождения, расположенного на территории Среднего Приобья, начались осенью 2010 г. Весь комплекс проводимых мероприятий состоял из нескольких этапов: подготовительного, технического, агротехнического и биологического (Носова, 2024) (табл. 2).

Таблица 2. Поэтапный комплекс рекультивационных мероприятий техногенно-засоленных почв

|

Этап рекультивационных работ |

Наименование работ |

|

Планировка участка местности с устройством искусственного микрорельефа |

|

|

Устройство замкнутого контура высотой 1.5–2 м по периметру земельного участка |

|

|

Устройство дренажной канавы |

|

|

Устройство траншей в сторону уклона рельефа |

|

|

Подготовительные |

Организация снегозадержания на засоленном участке: |

|

мероприятия |

1. Устройство снежных валов |

|

2. Размещение снеговых запасов воды вдоль канав |

|

|

Мульчирование междурядий |

|

|

Закачка пресной воды для затопления участка (при необходимости) |

|

|

Осушение участка (откачка / вывоз промывных вод) |

|

|

Засыпка дренажной канавы и траншей |

|

|

Технический этап |

Фрезерование почвы |

|

Гипсование почв |

|

|

Известкование почв (в зависимости от удобрения) |

|

|

Гипсование (доработка вручную) |

|

|

Агротехнический этап |

Известкование (доработка вручную) |

|

В случае внесения торфа – фрезерование |

|

|

Внесение и распределение органических удобрений |

|

|

Посев семян трав вручную |

|

|

Посев трав механическим способом |

|

|

Биологический этап |

Повторный посев трав (при недостаточной всхожести или в случае недостижения необходимого значения проективного покрытия) |

|

Отбор проб для контроля процессов рассоления почв (по завершении всех этапов ремедиации) |

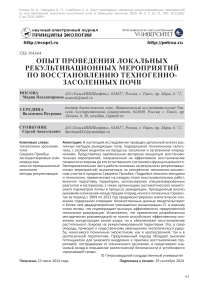

Отбор проб почв с засоленного участка проводился на каждом из этапов проведения работ, а также в последующие годы для изучения процесса рассоления почвы. Исходные данные по содержанию солей в пределах земельного участка до начала проведения эксперимента (непосредственно после аварии) были взяты из паспорта загрязненного участка (2009 г.). Согласно протоколу, количество хлорид-ионов в верхнем почвенном горизонте объединенной пробы составило 66 866 ммоль(экв)/кг почвы. Столь высокий показатель объясняется

«залповым» выбросом минерализованной жидкости на земельный участок после порыва водовода, вследствие чего произошла глубинная пропитка почвенных горизонтов токсичными солями. В период мониторинга пробы почв отбирались и анализировались совместно с недропользователем участка. После передачи в 2010 г. данного участка в качестве опытно-промышленного полигона для апробации технологии ремедиации был произведен отбор проб. Содержание хло-рид-ионов на 01.09.2010 г. составило 30 258 ммоль(экв)/кг почвы. Это означает, что после аварии водовода высокоминерализованная жидкость пропитала почвенный профиль и частично мигрировала в сопряженные ландшафты. Поэтому первоочередным этапом работ в рамках проводимого эксперимента являлось обустройство на всей площади засоленной территории системы временных дренажных траншей в осенне-весенний период 2010–2011 гг. В течение последующих месяцев минерализованные жидкости мигрировали с дождевыми и талыми водами в дренажную канаву, обустроенную по контуру загрязненного участка, что постепенно снижало концентрацию хлорид-ионов (Носова, 2024).

Последующий мониторинг загрязненного участка был направлен на установление концентраций солей, при которых рассоление участка за счет миграции легкорастворимых солей не происходит. Таким образом, были зафиксированы концентрации, при которых перенасыщение почвенных горизонтов солями выводит засоленную территорию из природного потенциала на долгий промежуток времени. После проведения подготовительных мероприятий концентрация хлорид-ионов снизилась в несколько раз и составила 8 602 ммоль(экв)/кг почвы на 21.06.2011 г. и 8 835 ммоль(экв)/кг почвы на 25.09.2011 г. В связи с сохранением в течение трех месяцев устойчивых, относительно стабильных концентраций хлорид-ионов было принято решение перейти к следующему этапу рекультивации техногенно-засоленного участка – механической обработке почв (рис. 1).

Механизированная обработка почв.

Устройство системы траншей и дренажа

Рис. 1. Динамика изменения содержания хлорид-ионов на засоленном участке нефтяного месторождения

Fig. 1. Dynamics of changes in chloride ion content in a saline area of an oil field

Как известно, при высоком содержании солей в почвах образуется водоотталкивающий слой, который затрудняет движение воды по капиллярам почвы вглубь почвенных горизонтов. Поэтому после проведения дренажных работ необходимо рыхление и фрезерование почвы, в особенности горизонтов соленакопления для последующего улучшения водообменного баланса. С 11.09.2011 по 18.05.2012 г. на засоленной территории было проведено фрезерование с внесением гипса (3.6 т на 0.6 га) по всей площади участка, после которого также был произведен отбор почвенных проб (22.06.2013 г.).

Содержание хлорид-ионов в объединенной пробе составило 1 582 ммоль(экв)/кг почвы. Исходя из этого можно сделать промежуточный вывод, что фрезерование почвы с внесением гипса позволяет существенно снизить концентрацию токсичных солей. За две недели на засоленном участке произошло снижение концентрации хлорид-ионов практически на 30 % (Носова, 2024).

Учитывая литературные данные, позволяющие выделить солетолерантные растения (Лисс и др., 2001), а также принимая во внимание результаты собственных полевых наблюдений, были отобраны аборигенные, местные галофиты, которые использовались для проведения заключительного этапа рекультивации – фиторемедиации. Семена трав (162 кг на 0.6 га) вносились в почву совместно с минеральными удобрениями. Итоговая травосмесь состояла из семян овсяницы луговой (55 %), полыни обыкновенной (15 %), чины лесной (15 %), клевера лугового (15 %).

Обсуждение

Анализируя результаты отбора проб в период мониторинга в 2014 г., установлено, что количество хлорид-ионов в почве несколько увеличивается относительно результатов предыдущего года (22.06.2013 г.), динамика изменения концентрации хлорид-ионов приобретает скачкообразный характер. Как показывает химический анализ почвенных проб, отобранных в период мониторинга рекультивированного участка, содержание хлорид-ионов в корнеобитаемых горизонтах повышается с 1582 ммоль(экв)/кг почвы и составляет около 2805 ммоль(экв)/кг почвы (06.08.2014 г.). Повышение содержания хло-рид-ионов связано с вторичным засолением почв. Согласно ранее проведенным исследованиям (Середина и др., 2006; Nosova et al., 2020, Носова, 2024), горизонт соленако-пления может аккумулироваться в почвах на значительной глубине. В весенне-летний период при подъеме уровня грунтовых вод токсичные соли с восходящими миграционными потоками поступают из нижележащих горизонтов почвенного профиля в корнеобитаемые горизонты, обусловливая повышение их концентрации.

Таким образом, анализ почвенных проб, отобранных с участка в 2015–2023 гг., также свидетельствует о значительном улучшении экологического состояния почв после проведения рекультивационных работ. На пробных площадках загрязненного участка, которые заселены аборигенной растительностью, показатель содержания хлорид-ионов в корнеобитаемом горизонте (0–20 см) снизился с 1291 ммоль(экв)/кг почвы (2015 г.) до 10 ммоль(экв)/кг почвы (2023 г.). Постепенное снижение концентрации солей связано с биоактивными процессами, протекающими в почвах во время фиторемедиационных процессов.

Засоленный участок постепенно зарастает местными видами растений. Восстановление проективного покрытия происходит естественным путем: от периферийной, краевой части участка к эпицентру загрязнения. В 2023 г. площадь зарастания участка местной растительностью составляла более 90 %.

Представленный опыт рекультивации засоленных участков является частью исследования экологического состояния почв в среднетаежной подзоне Западной Сибири. Опираясь на полученные результаты, в дальнейшем планируем проведение более масштабных опытно-промышленных испытаний с определением других ионов (в частности, натрия), а также изучение распределения и миграции солей по почвенному профилю.

Полученный опыт рекультивации на загрязненном участке в дальнейшем может быть использован при разработке методических рекомендаций по восстановлению техногенно-засоленных почв в условиях гу-мидного климата Западной Сибири.

Заключение

Наблюдение за процессами миграции и аккумуляции солей в антропогенно-преобразованных почвах дает объективную оценку их экологического состояния. Одной из главных проблем при сдаче рекультивированных участков контролирующим органам является сложность создания равномерного по густоте и площади растительного покрова. Это связано с тем, что легкорастворимые соли, поступающие в экосистемы вследствие локальных аварийных ситуаций, аккумулируются в корнеобитаемом слое и оказывают токсическое действие на высшие растения.

При ремедиации почв необходимо использовать комбинацию различных методов, адаптированную к условиям гумидного почвообразования. Разработанные методические регламенты, а также проведенные опытно-промышленные испытания рекультивации почв, загрязненных техногенными солями, – устройство замкнутого дренажа с помощью системы траншей и последующее осушение участка (подготовительный этап); механическая обработка почв с гипсованием, фрезерованием (агротехнический этап) и внесением удобрений (технический этап); фиторемедиация аборигенными галофитами (биологический этап), подтверждают, что предложенный комплекс ремедиации почв позволяет кратно (более чем в 20 раз) снизить содержание хлорид-ионов в верхних горизонтах и восстановить растительный покров рекультивированной территории.