Опыт проведения полевой учебной петроглифической практики на юге Красноярского края в 2017 году

Автор: Зоткина Лидия Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Освещаются результаты, полученные в ходе научно-исследовательской экспедиции Минусинского петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН, связанные с таким важным аспектом, как проведение специализированной практики для студентов, выбравших в качестве области исследований наскальное искусство. Одной из актуальных проблем современного петроглифоведения является нехватка молодых квалифицированных кадров, целенаправленно занимающихся исследованием наскальных изображений. Ее решение не представляется возможным даже в рамках специализированных образовательных программ, разработанных для археологов в НГУ, ни на уровне бакалавриата, ни на уровне магистратуры. В первую очередь, это происходит в силу того, что знания и навыки, необходимые для петроглифистов, являются слишком специфическими и для большинства молодых археологов не востребованными. В связи с этим представляется, что основная ответственность за формирование у студентов профессиональных навыков, в том числе навыков полевых исследований, должна лежать на научном руководителе. Представленный очерк суммирует опыт реализации полевой петроглифической практики для студентов кафедры археологии и этнографии ГИ НГУ на памятниках наскального искусства юга Красноярского края в составе указанного полевого отряда ИАЭТ СО РАН. Дается информация о программе индивидуальных и общих занятий в рамках научно-исследовательской практики. Приведенные данные могут оказаться полезными для специалистов по наскальному искусству, привлекающих кработев полевых условиях студентов.

Красноярский край, петроглифоведение, выбивка, крашеные изображения, пигмент, трасология, эксперимент, фотограмметрия, студенческая практика

Короткий адрес: https://sciup.org/147219821

IDR: 147219821 | УДК: 378 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-9-14

Текст научной статьи Опыт проведения полевой учебной петроглифической практики на юге Красноярского края в 2017 году

В августе-сентябре 2017 г. Минусинским петроглифическим отрядом ИАЭТ СО РАН были осуществлены полевые работы, включавшие довольно обширную программу по документированию и трасологическому исследованию петроглифов Минусинской котловины. В круг привлеченных материалов вошли следующие памятники наскального искусства юга Красноярского края: Мои-сеиха I (известна также как Потрошиловская писаница), Суханихf I (береговые плоско- сти), расположенные на берегу Красноярского водохранилища близ с. Городок [Мик-лашевич, 2009. С. 323], Кавказская писаница, которая находится на северо-западе от с. Кавказское [Леонтьев, Боковенко, 1985. С. 82], и несколько участков Шалаболинской писаницы (1, 4, 6 участки), расположенной на правом берегу р. Тубы [Вяткина, 1949. С. 418]. Эти работы были направлены на выявление технологических тенденций, связанных с развитием и становлением стили-

Зоткина Л. В. Опыт проведения на юге Красноярского края в 2017 году полевой практики для студентов, специализирующихся в области изучения наскального искусства // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 9–14.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография

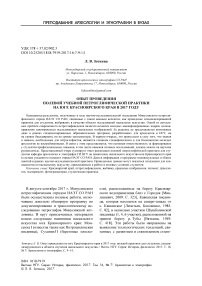

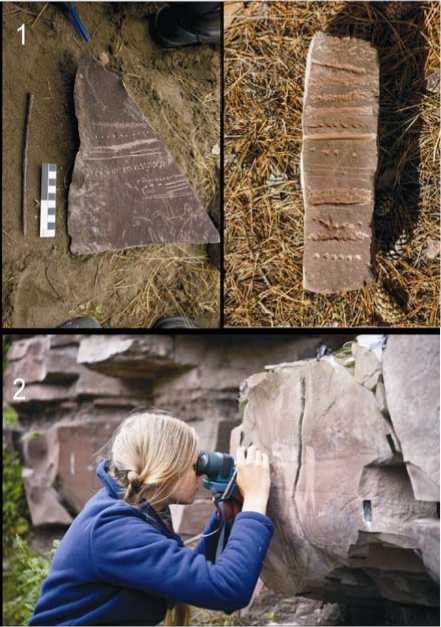

Рис. 1. Экспериментально-трасологическое изучение наскальных изображений: 1 – экспериментальные образцы глубокой гравировки, выбивки и применения других технических приемов на фрагменте красноцветного девонского песчаника, выполненные студенткой М. Амосовой; 2 – студентка М. Амосова выполняет прорисовку тонких гравировок Шалабо-линской писаницы при помощи микроскопа (увеличение ×20) ( 1 – фото М. Амосовой; 2 – фото Л. В. Зоткиной)

стически архаичных петроглифов, а именно минусинской и ангарской традиций [Сове-това, Миклашевич, 1999; Советова, 2016. С. 194].

Одним из важных направлений работы Минусинского петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН являлось проведение практики для группы студентов НГУ, специализирующихся в области изучения наскального искусства (рис. 1; 2). В последние годы одной из актуальных проблем современного петроглифоведения является подготовка молодых кадров. Это направление исследований в археологии требует разработки и реализации специализированной обучающей программы, позволяющей развить у молодых ученых необходимые практические навыки документирования и изучения наскальных изображений в полевых условиях и дальнейшей обработки полученных данных в камеральных условиях [Советова, 2014. С. 45–46]. Широко известен многолетний опыт реализации таких систематических специализированных практик для студентов в рамках кемеровской научной школы [Советова, 2014; Китова, Исмайыло-ва, 2013]. Однако в существующих образовательных программах по археологии в НГУ специальной практики для студентов, проявляющих интерес к изучению наскального искусства, не предусмотрено. Это представляется вполне обоснованным, поскольку петроглифоведение является довольно специфическим направлением исследований, и хотя вопрос кадров в этой области стоит довольно остро, все же классическая археологическая практика является гораздо более востребованной для формирования базовых навыков полевых археологических исследований у студентов.

Таким образом, решение проблемы специального обучения молодых ученых, выбравших для себя научную специализацию в области наскального искусства, видится в интенсивной индивидуальной работе с научным руководителем в полевых и камеральных условиях. Это определило особую актуальность образовательного направления работ, реализованных в рамках нашей экспедиции в 2017 г.

Настоящая статья для организации учебно-научного процесса актуальна тем, что она знакомит читателя с одним из вариантов решения проблемы нехватки специальных образовательных программ для молодых петроглифистов. Ниже изложены основные данные о содержании практических занятий, в которых участвовали студенты НГУ в ходе экспедиции по изучению наскального искусства.

Проведению практики предшествовало два этапа. Студенты, принимавшие участие в работе экспедиции, предварительно подготовили и защитили курсовые и одно выпускное квалификационное сочинение. В течение учебного года осуществлялась достаточно интенсивная работа над индивидуальной научной тематикой каждого из обучающихся. Студенты участвовали в научных конференциях для молодых ученых и подготовили публикации по теме самостоятельных исследований (см., например: [Благун, 2015; 2016]).

Некоторые из студентов уже принимали участие в экспедициях, направленных на изучение наскального искусства, для некоторых этот опыт был первым. В рамках практики студентам было предложено два вида задач: индивидуальные, выработанные на основе выбранной обучающимся тематики, и коллективные, обусловленные общим направлением научной работы отряда. Уже имея некоторую подготовку и представление об особенностях петроглифов Минусинской котловины, студенты, принимавшие участие в работах имели четко сформулированные задачи, которые должны были реализовать самостоятельно в период проведения экспедиции. В каждом случае индивидуальная часть обучающей программы вырабатывалась совместно с научным руководителем, исходя из ранее обозначенной стратегии исследовательской работы студента.

Так, например, в рамках специализации в области трасологии наскального искусства студенты выполнили серию экспериментов на местном сырье – красноцветном девонском песчанике, попробовав различные технические приемы (от выбивки, глубокой и тонкой гравировки до прошлифовки и при-шлифовки), а также разные виды орудий (каменные и металлические) (см. рис. 1, 1 ). Студентами было выполнено описание процесса экспериментального моделирования и результатов проведенных ими опытов. Полученные таким образом наблюдения дали им возможность сформировать необходимые базовые представления о механизмах модификации скальной поверхности, которые в дальнейшем станут опорными при трасологическом анализе следов, образующих петроглифы. Кроме того, выбор и инструментария, и технических приемов для экспериментального моделирования осуществлялся студентами исключительно на основе их собственных наблюдений за наскальными изображениями изучаемых памятников.

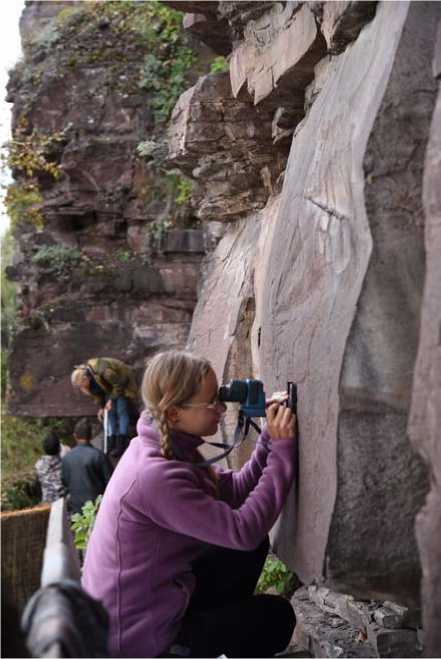

При работе по направлению специализации в области изучения пигментов в наскальном искусстве особое внимание уделялось составлению стандартных сопоставимых описаний крашеных изображений. Для качественного документирования и анализа этой категории образцов наскального искусства применялся атлас Манселла, микроскоп (увеличение ×20). Выполнена серия экспериментов по нанесению пигментов в раз- личных состояниях разными приемами (см. рис. 2).

Помимо реализации индивидуальных задач, для студентов было организовано несколько общих мастер-классов по способам фиксации наскальных изображений и документированию плоскостей в целом. Так, проводились мастер-классы по вертикальной и горизонтальной топосъемке, по макросъемке трасологически значимых деталей петроглифов (с использованием штатива, макрорельс и макроколец), по фотограмметрии изображений и их деталей, по фиксации общих видов плоскостей с петроглифами с использованием различных объективов, а также по прорисовке наскальных изображений с применением микроскопа (фиксация топографии следов) как для рельефных, так и для крашеных рисунков (см. рис. 1, 2 ).

Другой составляющей частью практики студентов являлось участие в коллективной работе отряда. Так, каждому обучающемуся для топосъемки и общего описания по стан-

Рис. 2 . Студентка Ю. Благун изучает пигмент на поверхности крашеного изображения Шалаболинской писаницы при помощи микроскопа (увеличение ×20) (фото Л. В. Зоткиной)

дартной схеме, разработанной А. Е. Рогожин-ским и соавторами [2004], было выделено пять плоскостей с наскальными изображениями. Кроме того, две студентки выполнили прорисовки одной и той же композиции петроглифов Шалаболинской писаницы с применением микроскопа. При этом задачи были различными. В одном случае обращалось больше внимания на трасологические характеристики рельефных изображений, в другом – на частицы красителя, фиксируемые на микроуровне. Наложение этих двух прорисовок позволяло особенно внимательно отмечать все технологические нюансы, связанные с выполнением петроглифов в разных техниках (и выбивки, и пришлифов-ки, и живописи) в пределах одной композиции.

С завершением полевого этапа научной работы студентам предстоит познакомиться с последними методиками обработки материалов, полученных ими на памятниках наскального искусства. Этот этап будет осуществляться в камеральных условиях, он не относится к полевой практике и требует регулярной и интенсивной работы в рамках спецсеминара, который был запущен в начале 2017 учебного года на базе кафедры археологии и этнографии ГИ НГУ.

Подводя итоги, отметим, что проведение полевых практик в указанном формате для небольших групп студентов, специализирующихся на изучении наскального искусства, представляется весьма эффективным. В первую очередь, это позволяет практически в индивидуальном формате работать со студентами в полевых условиях, много внимания уделяя именно практическим навыкам, необходимым петроглифистам. Во-вторых, такой формат дает возможность студентам избежать проблем технического характера, связанных с выездом на памятник для его исследования с целью сбора материалов для подготовки выпускных квалификационных работ. В-третьих, осуществление коллективных исследовательских задач прививает молодым специалистам важные навыки работы в команде, ведения научной дискуссии и обмена данными в пределах научно-исследовательской группы.

Список литературы Опыт проведения полевой учебной петроглифической практики на юге Красноярского края в 2017 году

- Благун Ю. Ю. Характер пигментов Каповой пещеры и возможности прямой датировки рисунков (историографический аспект)//Материалы LIII Междунар. науч. студ. конф. МНСК-2015: Археология. Новосибирск, 2015. С. 7-8.

- Благун Ю. Ю. Рецепты изготовления красок на основе охры в наскальном искусстве (по экспериментальным данным)//Материалы LIV Междунар. науч. студ. конф. МНСК-2016: Археология. Новосибирск, 2016. С. 7-8.

- Вяткина К. В. Шалаболинские (тесинские) наскальные изображения//Сборник музея антропологии и этнографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 417-484.

- Китова Л. Ю., Исмайылова Э. Р. История формирования Кемеровской научной школы исследователей древнего и средневекового искусства//Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2013. Т. 4, № 3 (55). С. 24-31.

- Леонтьев Н. В., Боковенко Н. А. Кавказская писаница на Тубе//КСИА. М., 1985. Вып. 184. Железный век Кавказа, Средней Азии и Сибири. С. 82-88.

- Миклашевич Е. А. Документирование и мониторинг памятников наскального искусства Хакасии и на юге Красноярского края в 2009 году//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. Т. 15. С. 323-328.

- Рогожинский А. Е., Хорош Е. Х., Чарли-на Л. Ф. О стандарте документации памятников наскального искусства Центральной Азии//Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы: Искандер, 2004. С. 156-162.

- Советова О. С., Миклашевич Е. А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1999. С. 47-74.

- Советова О. С. К истории формирования Кемеровской школы специалистов по наскальному искусству//Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2014. Т. 2, № 3 (59). С. 45-48.

- Советова О. С. Проблемы и перспективы исследования петроглифов Тепсея//Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения): Материалы международной конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. С. 193-200.