Опыт реализации кластерной политики в странах Азии и Латинской Америки

Автор: Петрова Елена Александровна, Томашевская Юлия Николаевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние годы развитие кластеров на территории Российской Федерации выступает одним из важнейших инструментов формирования инновационной и конкурентоспособной экономики, что подкреплено соответствующей нормативной базой, сформированной прежде всего на федеральном уровне. Возникшая на мировом уровне сложная политическая ситуация заставляет пересмотреть реализуемые ранее подходы к осуществлению кластерной политики, диктует поиск новых инструментов развития региональных и национальных кластеров всех типов. В этой связи особую актуальность приобретает опыт неевропейских стран, также использующих кластерных подход. Цель исследования заключалась в рассмотрении особенностей реализации кластерной политики в странах Азии и Латинской Америки. Для достижения данной цели были использованы методы индукции, анализа, синтеза и сравнения. Проведенный анализ позволил выявить характерные особенности моделей кластерной политики в данных странах; уточнить цели, этапы реализации и основных субъектов кластерной политики в Японии, Китае, Южной Корее, Бразилии и Мексике; сформировать выводы по реализации кластерной политики в России, которые могут быть использованы органами государственной власти в рамках своих полномочий. Особое внимание в работе уделено отраслевой принадлежности развиваемых кластеров, их составу, роли правительства в данном процессе, направлениям мер политики и этапам внедрения инструментов кластерной поддержки. Один из основных выводов - кластерная политика в более развитых странах Азии носит четкую выраженную инновационную направленность с перспективой на мировое лидерство, в то время как развивающиеся страны используют кластеры в первую очередь в качестве инструмента для решения социальных вопросов, а также для поддержки экспорта.

Кластер, кластерная политика, страны латинской америки, страны азии, агломерации, программы развития кластеров

Короткий адрес: https://sciup.org/149141740

IDR: 149141740 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.4.7

Текст научной статьи Опыт реализации кластерной политики в странах Азии и Латинской Америки

DOI:

Кластерная политика в Российской Федерации реализуется начиная с 2008 г., когда Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. были установлены ее базовые принципы. В настоящий момент целенаправленные действия по развитию кластеров позволили создать на территории страны более ста кластеров трех типов: территориальные, промышленные и инновационные, основными целями которых выступают обеспечение опережающего роста экономики и ее инновационного развития, экспорт высокотехнологической продукции, производство импортозамещающей продукции и др.

Сегодня в условиях турбулентности мировой экономики, продиктованной сложностью геополитической ситуации и введением ограничительных политических и экономических мер в отношении Российской Федерации, взаимодействие бизнеса и органов государственной власти становится ключевой задачей. Кластеры могут выступить в качестве основного ресурса для опережающего развития регионов и экономики страны в целом – явиться интегратором объединений предприятий в условиях ухода с рынка западных партнеров, выстроить новые логистические цепочки, обеспечить производство санкционной продукции, оборудования и технологий и т. д. В этой связи особую актуальность приобретает изучение нового малоизученного международного опыта по использованию кластерной концепции в качестве основы экономического ро- ста, поиск новых инструментов и подходов к развитию кластеров в России.

На наш взгляд, недостаточно изучен и систематизирован пока соответствующий опыт в азиатских странах и странах Латинской Америки, что может иметь высокую степень значимости для совершенствования практики реализации кластерного подхода в Российской Федерации.

В качестве исследуемых стран Азии были выбраны Китай, Япония и Южная Корея, а также положение агломераций предприятий будет изучено в Мексике и Бразилии, как странах с наиболее ярко выраженной кластерной политикой в соответствующих макрорегионах.

Результаты и обсуждение

-

1.1. Опыт реализации кластерной политики в странах Азии

Один из ключей к промышленной динамике Китая в последние несколько лет, без сомнения, связан с агломерацией специализированных предприятий, которые возникали в течение пятнадцати лет в самых различных формах 1, и составляют важную часть ее конкурентоспособности как в традиционных, так и высокотехнологичных отраслях [Fu, Yu, 2007].

По внешнему виду и форме агломерации предприятий в Китае могут казаться сравнимыми по своей сути с западными промышленными районами и кластерами, все же они имеют принципиальные отличия: связи между предпри- ятиями слабые; важнейшая структурирующая роль коммерческой деятельности, увлекающей производственную деятельность по косвенным и сложным способам социально-политического регулирования 2.

Вместе с тем агломерационные эффекты, проявляющиеся в экономике Китая, носят чрезвычайно стремительный характер. Например, в начале XXI в. четверть из 404 административных городов в дельте Жемчужной реки в провинции Гуандун имела на своей территории кластеры специализированной деятельности, провинция Чжэцзян сегодня имеет более 300 высокотехнологичных зон специализированной деятельности и т. д. [Fu, Yu, 2007].

Китайские кластеры могут быть разделены на кластеры мирового класса, средние и малые. Выделив 19 городских кластеров, центральное правительство отдало приоритет трем из них, чтобы они стали кластерами мирового класса к 2020 году. Эти три кластера, расположенные в дельте Жемчужной реки, дельте реки Янцзы и Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, будут наиболее инновационными и конкурентоспособными на международном уровне, таким образом, они будут стимулировать национальное экономическое развитие [Preen, 2018].

Кластеры формируются в основном в трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности. Это означает, что они работают в нижней части глобальной цепочки создания стоимости. Однако на противоположном конце, выше по цепочке поставок, находятся кластеры, возникшие в особых экономических зонах (например, в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне). Согласно Д. Цзэн особые экономические зоны в Китае с многочисленными промышленными и высокотехнологичными кластерами вносят значительный вклад в национальный ВВП, занятость, экспорт и привлечение иностранных инвестиций [Zeng, 2012].

Важное значение в формировании политики в отношении кластеров Китая сыграла политика «Один продукт – одна деревня», что стимулировало экономический подъем местных деревень и увеличило степень специализации и технологической направленности отдельных территорий по кластерному принципу [Barbieri et al., 2012].

В 1998 г. центральным правительством была разработана отдельная программа развития кластеров Китая, известная как «ФАКЕЛ» [TORCH PROGRAMME]. Она была ориентирована на развитие стратегических развивающихся отраслей и высокотехнологичных отраслей, со- действие коммерциализации, индустриализации и интернационализации высокотехнологичной продукции, производимой в Китае. Программа состояла из двух основных частей – одна посвящена отраслевым и местным проектам (направлена на создание высокотехнологичных зон, где будут располагаться университеты, научные парки и центры трансферта технологий для создания экспортируемой продукции), вторая – проектам, отвечающим стратегическим потребностям страны (включала мероприятия по поддержке развития кластеров в сфере услуг, такие как проектирование НИОКР, передачу технологий, обучение талантов и т. д.).

Стратегия Китая, адаптированная в основном к местным условиям, представляет очень полезный опыт для других развивающихся стран или стран с низкими экспортными показателями.

Сегодня кластерная политика Китая направлена на усиление специализации и поддержку инноваций. Китайские кластеры отличаются от промышленных кластеров других стран тем, что для них характерна более сильная роль государственных институтов и меньший неформальный социальный капитал. У них более сильная концентрация промышленности, чем в других частях мира.

Япония имеет совсем другой спектр особенностей благодаря историческим корням данного явления. Рассмотрим более подробно ее исторические особенности создания промышленных районов.

Япония создавала различные ремесленные агломерации 3 еще в эпоху Эдо (1603–1868 гг.), которые были расширены после Второй мировой войны. Однако с 80-х гг. механизмы реструктуризации перестали работать. В условиях глобализации (в частности, конкуренции со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии), а также кризиса 90-х гг. малый бизнес оказался в затруднительном положении, что вызвало угрозу существованию целых промышленных районов (поскольку малый бизнес составлял 99 % производственной промышленности Японии и в нем занято две трети рабочей силы). Для распространения знаний и инноваций органы государственной власти разработали комплекс мероприятий по укреплению связей между государственными и частными исследованиями и промышленностью и созданию экономических сетей различных субъектов рынка. Параллельно с этим принимались законы, специально направленные на малый бизнес и промышленные районы, чтобы оживить отстающие регионы (путем создания технополисов или промышленных исследовательских парков).

В результате к началу 2000-х кластерные инициативы привели к усилению инновационной политики страны. В 2001 г. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии запустило «план промышленных кластеров» для оживления проблемных регионов за счет стимулирования инноваций. В 2002 г. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий запустило «кластерную инициативу», направленную на непосредственное содействие появлению новых кластеров – «кластеров знаний» – в отраслях промышленности будущего. Эти две инициативы дополняли друг друга.

Позже Японская организация внешней торговли (JETRO) разработала картографический инструмент, в рамках которого систематизировала информацию о промышленных кластерах страны (крупных компаниях, родственных научно-исследовательских учреждениях, основных секторах и т. д.) (Japan External Trade Organization [Official website ...]), где насчитывается несколько десятков кластеров 4.

Рассмотренный пример развития кластеров в Японии позволяет заключать, что значительную роль в их развитии сыграло историческое существование большого количества промышленных районов и компаний малого бизнеса на территории страны, а также широкий спектр политики по поддержке инноваций и территориального планирования.

Кластеры в Южной Корее возникли относительно недавно под влиянием Министерства торговли, промышленности и энергетики и имеют форму мини-кластеров, расположенных внутри промышленных комплексов или технопарков. Центральным контактным лицом для политического диалога по кластерному сотрудничеству в Южной Корее является KICOX – Корейский индустриальный комплекс, который учрежден Министерством торговли, промышленности и энергетики (Korean Industrial Complex Corporation [Official website ...]).

Ключевую роль на старте кластерного процесса в Южной Корее играло центральное правительство, со временем перейдя к отраслевому процессу со значительной ролью региональных органов власти. Для достижения целей кластерной политики и более территориально сбалансированного развития государство инициировало создание новых научно-технических комп- лексов (производственных кластеров), которые постепенно были трансформированы в инновационные кластеры.

Первое развитие кластерная политика в Южной Корее получила в рамках Сбалансированного плана развития (2004–2008 гг.), который был основан на трех принципах 5, для достижения которых правительство создало семь кластеров [The Industrial Complex ... , 2010]: Чангвон (машиностроение), Гуми (электроника), Ульсан (автомобилестроение), Банвол, Шивха (текстиль), Кванджу (горнодобывающая промышленность) и Вонджу (медицинские приборы).

Второй этап кластерной политики проходил с 2010 по 2012 г. и характеризовался количественным расширением кластеров (количество возросло до 193) и качественным усилением сети межрегионального сотрудничества между кластерами путем организации технологических семинаров и информационных сессий.

Третий этап начался в 2013 году. Поддержка была сосредоточена на специализированных кластерах, преимущественно в высокотехнологичных отраслях. Политика государства также была направлена на устойчивое развитие кластеров и, следовательно, на инвестиции в аграрные и экологически чистые отрасли и промышленные кластеры 6.

Сегодня на уровне 12 промышленных комплексов 7, обозначенных как «инновационные кластеры», находится 60 комплексов, определенных как «мини-кластеры», которые во многих областях аналогичны сетям и кластерам в Европе. Они формируют 12 инновационных кластеров (каждый включает три-пять мини-кластеров и имеет специфическую технологическую направленность). В центре каждого кластера находится агентство по развитию кластерного бизнеса.

Хотя основная инициатива в области кластерной политики исходит от центральных органов власти, местные органы власти могут внести свой вклад в реализацию изменений с учетом специфики территории. Влияние региональных институтов присутствует на каждом этапе реализации кластерной политики – они управляют процессом планирования, оценивают развитие инфраструктуры и оказывают поддержку с учетом региональных условий.

Таким образом, Южная Корея разработала сложную кластерную политику, основанную на сотрудничестве между центральным, региональным и местным уровнями. Развитие кластеров способствовало высоким позициям страны в ин- новационных рейтингах. И если первоначально кластеры использовались для привлечения прямых иностранных инвестиций, что позволяло осуществлять передачу технологий и их распространение среди участников кластеров, перейдя на более высокий уровень развития, корейские предприятия постепенно стали проводить самостоятельные исследования, что открыло возможности для самостоятельного развития и завоевания лидирующих позиций на мировом рынке.

По словам С. Мазурека: «Азиатская кластерная политика так же диверсифицирована, как азиатская экономика» [Mazurek, 2014: 61]. Процесс развития крайне неоднороден и имеет множество отличий: появление новых кластеров в Китае, создание кластеров знаний в Японии и мини-кластеров в Южной Корее. Однако некоторые факторы являются общими для Китая, Южной Кореи и Японии, например, долгая история производства в небольших городах.

-

1.2. Особенности кластерной политики в странах Латинской Америки

Теперь обратимся к опыту Латинской Америки. Несколько стран Латинской Америки начиная с начала 1990-х гг. также внедрили национальную политику поддержки кластеров. Ниже представлена таблица 1 с перечнем наиболее ранних кластеров, сформированных в данном макрорегионе.

В целом государственные органы в регионе, как правило, задействуют кластерную концепцию в основном в трех широких областях политики: продвижение экспорта и привлечение внутренних инвестиций; интеграция цепочки создания стоимости и политика развития малого и среднего бизнеса. Эти акценты отражают взгляды на то, что уместно с учетом текущей промышленной структуры и стадии развития большинства стран Латинской Америки, включая зависимость от местонахождения производственных предприятий крупных транснациональных компаний, стремление диверсифицировать отрасль путем заполнения цепочек поставок и преобладание неконкурентоспособных мелких и средних производителей (особенно в отстающих районах) [Feser, 2002].

Примечательно отсутствие многих инновационных программ, основанных на кластерных концепциях 8. Это отнюдь не означает, что правительства стран Латинской Америки не направляют инвестиции в науку и технологии в конкретные секторы и/или регионы, а лишь то, что, скорее, текущие кластерные мероприятия, по-види-мому, ориентированы в основном на традиционные отрасли.

Наибольшее распространение кластерные инициативы пока получили в таких странах, как Бразилия и Мексика. Рассмотрим более подробно кластерную политику, применяемую в данных государствах.

Экономика Бразилии считается крупнейшей в Южной Америке и второй по величине в Западном полушарии. В Бразилии кластеры начиная с 90-х гг. известны как Местные Производственные Системы (МПС) [Arranjos Produtivos Locais (APL)].

Политика МПС была официально запущена в 2004 г., основной целью которой является создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности как на внутреннем, так и международном рынках за счет повышения эффективности фирм и потенциала сотрудничества.

МПС – это агломерации в основном малых и средних компаний и предприятий, расположенных на одной территории, которые имеют производственную специализацию, определенный тип управления, не являются вертикально интегрированными и обычно привлекают зарубежных поставщиков и другие поддерживающие предприятия для взаимодействия [Ministério da Economia,

Первые кластеры в Латинской Америке

Таблица 1

|

Отраслевая принадлежность кластера (продукта) |

Страна (регион) |

Год(ы) |

|

Лосось |

Чили (Австралийский регион) |

1978 |

|

Манго и виноград |

Бразилия (Петролина Жуазейру) |

1980-е |

|

Молоко и молочные продукты |

Никарагуа (Боако, Чонталес) |

Середина 1980-х |

|

Программное обеспечение |

Мексика (Монтеррей) |

1982 |

|

Мебель |

Мексика (Чипило, Пуэбла) |

1987 |

|

Металлообработка |

Бразилия (Эспирито Санто) |

1988 |

Примечание. Источник: [Pietrobelli, Rabellotti, 2004: 11].

-

2022]. Они поддерживают связи сотрудничества и обучения не только между собой, но и с другими заинтересованными сторонами – правительством, бизнес-ассоциациями, финансовыми и исследовательскими учреждениями.

Общественные инициативы федерального правительства, штатов и муниципалитетов, в дополнение к частным усилиям, основаны на подходе создания механизмов, ориентированных на производительность государственных и частных банков, которые признают важность доступности кредитов для МПС.

Бразильская Обсерватория МПС – официальная база данных МПС – осуществляет сбор информации о бразильских кластерных сообществах, предоставляя информацию о кластерной среде, географии, секторах и основных городах, содержащих кластеры [Observatorio APL Brasileiro]. Количество бразильских кластеров быстро росло за последние 15 лет, и в настоящее время насчитывается более 350 МПС.

МПС Бразилии характеризуются двумя важными чертами: производственной специализацией фирм и их пространственной близостью. По этому критерию любая производственная агломерация в районе, городе, микрорайоне или даже улице может стать МПС [Noronha, Turchi, 2005]. Несмотря на то что МПС обычно создаются спонтанно, некоторые из них поддерживаются местными учреждениями (такими как муниципалитеты, университеты) или национальными учреждениями [например, Национальным банком экономического и социального развития (BNDES)] [Alderete, Bacic, 2020].

С момента своего создания продвижение МПС было ключевым компонентом промышленной политики Бразилии, являясь одним из столпов промышленной, технологической и внешнеторговой политики страны [Lastres et al., 2003]. Хотя вначале политика МПС была сосредоточена на более ограниченном наборе вмешательств, со временем она эволюционировала и расширила свой набор инструментов 9.

Большинство мер политики МПС (тренинги, техническая помощь, семинары, торговые миссии и т. д.) сейчас нацелены на отдельные фирмы или подгруппы фирм. Для выбора фирм-бенефициаров на целевой территории используют очень конкретные и объективные критерии для определения малого и среднего бизнеса, сочетающие пороги доходов и занятости 10.

Недавно в 27 субъектах Федерации с целью вовлечения государственных учреждений и лидеров договоренностей в процессы развития, а также в институциональную и предпринимательскую деятельность были созданы Центры государственной поддержки МПС. Их целью является взаимодействие с управляющими структурами МПС в логике планирования процесса развития этих производственных пространств; и формулирование государственных решений и взаимодействие с учреждениями на федеральном уровне для удовлетворения требований МПС.

В целом, говоря о проблемах кластерного развития Бразилии, эксперты называют следующие эндогенные – дефицит социального капитала; чрезмерная политическая централизация; низкое качество стандартизации; низкий эффект масштаба – и экзогенные проблемы: дефицит инфраструктуры; логистический дефицит; трудности доступа к финансированию [Paton et al., 2018].

Мексика также имеет хорошо зарекомендовавшее себя сообщество кластеров. По данным федерального государственного агентства, отвечающего за интернационализацию и экспорт, по всей стране насчитывается 155 кластеров (Gobierno de Mexico [Official website ...]).

Эксперты в Мексике выделили два типа кластеров. Первый состоит из компаний, которые сотрудничают для выполнения заказов от крупных клиентов; эти компании также связаны с вспомогательными учреждениями. Вторая модель состоит из компаний (одного уровня), которые не взаимодействуют между собой, но с поставщиками и поддерживающими институтами.

Кластеры Мексики в основном сосредоточены на границе с США. Нижняя Калифорния и Нуэво-Леон являются наиболее значимыми штатами с точки зрения количества кластеров, за ними следуют штаты Мексика и Керетаро, расположенные в Центральной Мексике. Кластеры в Мексике в основном активны в автомобильной, аэрокосмической, возобновляемой энергетике, биотехнологиях и секторах информационнокоммуникационных технологий [Preparatory Briefing on Mexico, 2017].

Мексиканские кластеры управляются по-разному на федеральном уровне и уровне штатов. Национальный секретарь по экономике отвечает за развитие кластеров на федеральном уровне, а государственный секретарь по развитию экономики является ключевой заинтересованной стороной на уровне штата. Национальный секретарь по экономике обеспечивает, чтобы политика развития кластеров была аналогична международной политике и чтобы кластеры были сертифицированы Европейским секретариатом кластерного анализа (ESCA).

В Мексике нет конкретной политики в отношении кластеров ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов. Однако штаты Нижняя Калифорния, Нуэво-Леон и Агуаскальентес предоставляют информацию о существующих промышленных кластерах в своих штатах (на веб-сайтах).

Хотя мексиканское правительство прямо не заявляет о цели развития отраслевых кластеров в стране, в большинстве случаев промышленные компании, обладающие географической концентрацией, сотрудничают друг с другом для повышения своей конкурентоспособности на рынке (в некоторых случаях организованы в ассоциации).

В Министерстве экономики существует Национальный институт предпринимателей (INADEM), целью которого является внедрение, выполнение и управление политикой поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), содействие инновациям и конкурентоспособности на мировых рынках. Институт создал две платформы для поддержки предпринимателей: Сеть поддержки предпринимателей и Национальную обсерваторию предпринимателей (занимающуюся сбором статистической информации и генерацией знаний в пользу МСП).

В вопросах интернационализации поддержка МСП заключается в предоставлении таких услуг, как создание сетей, юридические консультации по вопросам интеллектуальной собственности, государственная поддержка или диагностика жизнеспособности проекта. Кроме того, предлагаются юридические консультации иностранным компаниям по вопросам инвестирования в Мексике.

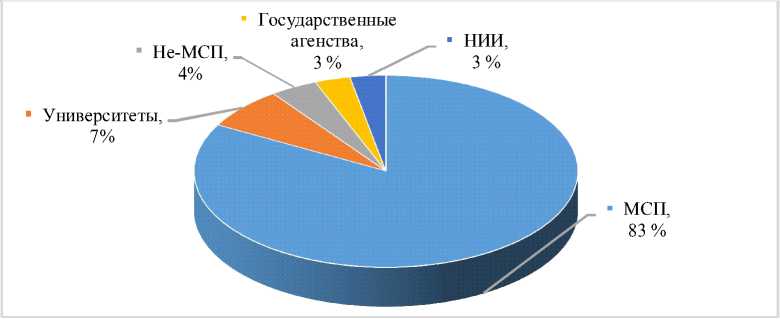

В Мексике насчитывается около 4,15 млн бизнес-единиц, из которых 99,8 % составляют компании МСП, поэтому они признаны фундаментальным вектором роста страны. Ниже представлен среднестатистический состав кластеров Мексики, который подтверждает высокую роль МСП в экономике страны (см. рисунок).

Тип сотрудничества между участниками кластеров носит в основном централизованный характер (62 %), то есть взаимодействие между участниками кластеров в основном инициирует руководство кластера и лишь в 38 % случаев руководство кластера действует как внешний фасилитатор.

Итак, Мексика является промышленно развитой страной с относительно стабильной экономикой, которая, тем не менее, по-прежнему зависит от экономики США. Несмотря на это, Мексика – страна с большим потенциалом для открытия бизнеса благодаря широкому разнообразию секторов экономики, природным ресурсам, выгодному географическому положению и высококвалифицированной рабочей силе. Хотя правительство Мексики еще не разработало четкую национальную политику для поддержки создания, развития и консолидации кластеров, существует несколько отраслевых политик, направленных на содействие развитию приоритетных для страны секторов, поддерживаемых с помощью государственных субсидий. Значит, можно ожидать в следующем десятилетии устойчивый рост в данных отраслях.

Подводя итог рассмотрению опыта стран Латинской Америки по реализации кластерной политики, обратим внимание на следующие характерные особенности [Matos et al., 2015; Pietrobelli, 2015; The Impact Evaluation ... , 2016]: в большинстве случаев кластерная политика раз-

Рисунок. Состав участников кластеров Мексики

Примечание. Источник: [Hantsch et al., 2015].

рабатывалась изолированно, то есть без координации или согласования с другими национальными и региональными политиками; она способствует сокращению разрыва в производительности и регионального неравенства; направлена на преодоление ограничений, с которыми сталкивается малый и средний бизнес этих стран.

Заключение

Проанализированные модели кластерной политики в азиатских и латиноамериканских странах показывают их отличия от европейских моделей планирования и способах их реализации. Во всех рассмотренных странах кластерная политика реализуется на центральном уровне (сильная региональная кластерная политика отличает только Южную Корею и Мексику, где явно выраженная политика по развитию кластеров не сформирована) и служит для решения социально-экономических проблем. Кластерная политика в азиатских странах тесно связана с инновационной составляющей и фокусируется на поддержке наиболее инновационных и конкурентоспособных секторов экономики (оказывается поддержка деятельности, связанной с развитием инноваций и НИОКР, передача технологий и привлечение прямых иностранных инвестиций), в то время как на территории Латинской Америки развитие агломераций на основе инновационной составляющей слабо представлено. Характерной особенностью азиатских стран является создание кластерных стратегий развития с включением высокотехнологичных отраслей экономики и использование этих кластеров в качестве инструмента для создания долгосрочного конкурентного преимущества на международной арене. Латиноамериканские же кластеры служат в основном средством развития внутренней экономики и поддержки экспорта (что коррелирует с утверждением, что уровень развития кластеров напрямую зависит от бизнес-среды территории, которая в странах Латинской Америки является недостаточно высокоразвитой) (табл. 2).

Проведенный анализ кластерного опыта в странах Латинской Америки и Азии позволил подтвердить разнообразие опыта, реализованного в этой области. Экономика России также имеет свои исторические особенности, которые, безусловно, должны находить отражение в реализуемой в настоящий момент кластерной политике на территории нашей страны. Бездумное копирование в противовес бенчмаркингу и адаптации лучшего опыта с учетом глубокого изучения специфических внутренних характеристик способно не только не принести ожидаемый экономический результат, но и в долгосрочной перспективе привести к существенному отставанию экономики от намеченных целей.

Список литературы Опыт реализации кластерной политики в странах Азии и Латинской Америки

- Alderete M.V., Bacic M.J., 2020. The Impact of Brazilian Clusters on Local Development: A Propensity Score Matching Approach. INTERAÇÕES. Campo Grande, vol. 21, no. 1, pp. 173-194. DOI: http://dx.doi.org/10.20435/inter.v21i1.2417

- Barbieri E., Di Tommaso M.R., Bonnini S., 2012. Industrial Development Policies and Performances in Southern China: Be-Yond the Specialised Industrial Cluster Program. China Economic Review, vol. 23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chieco.2010.12.005

- Bortagaray I., Tiffin S., 2000. Innovation Clusters in Latin America: Presented at 4th International Conference on Technology Policy and Innovation. Curitiba, Brazil, pp. 28-31. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1091.7695&rep=rep1&type=pdf (accessed 12 May 2022).

- Feser E., 2002. The Relevance of Clusters for Innovation Policy in Latin America and the Caribbean (Prepared for the World Bank, Washington, DC). University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Urban and Regional Planning. 65 p. URL: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/32551891/FULL_TEXT.PDF (accessed 02 June 2022).

- Fu H., Yu G., 2007. Export Processing Zones in China: A Survey. University of Oxford, University of Cambridge. 50 p. URL: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/download/epzchineenglish.pdf (accessed 10 May 2022).

- Hantsch S., Kergel H., Munoz M.E., Nerger M., May 2015. Cluster Management Excellence in Mexico. European Secretariat for Cluster Analysis. Berlin. 51 p. URL: https://www.cluster-analysis.org/downloads/country-report-mexico-en-public (accessed 10 January 2022).

- Lastres H., Cassiolato J., Maciel M., 2003. Systems of Innovation and Development: Evidence from Brazil (New Horizons in the Economics of Innovation Series). Cheltenham, Edward Elgar. 627 p.

- Marukawa T., 2006. The Geography and History of Industrial Clusters in Zhejiang Province. China, 17 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/228793168_The_Geography_and_History_of_ Industrial_Clusters_in_Zhejiang_Province_China/link/02e7e5248d207440f9000000/download (accessed 10 April 2022).

- Matos M.P., Borin E., Cassiolato J.E., 2015. Uma década de evoluç ão dos arranjos produtivos locais (E-Papers). Rio de Janeiro, E-papers Servicos Editoriais Ltda. 46 p. URL: https://www.academia.edu/31122463/Uma_D%C3%A9cada_de_Evolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Arr an jos_Produtivos_Locais_Uma_Introdu%C3%A7%C3%A3o (accessed 10 April 2022).

- Mazurek S., 2014. Diversity of Cluster Policies in Asian Countries. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 370, pp. 57-70. DOI: 10.15611/pn.2014.370.04

- Ministério da Economia. URL: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/ambientede-negocios/competitividade-industrial/arranjosprodutivos-locais-apl (accessed 11 March 2022).

- Noronha Ed.G., Turchi L., 2005. Política industrial e ambiente institucional na análise de arranjos produtivos locais. Texto para discussão. Brasília, IPEA, n. 1076, pp. 1-30.

- Observatorio APL Brasileiro. URL: https://www.sistema.observatorioapl.gov.br (accessed 8 February 2022).

- Official website of Gobierno de Mexico. URL: https://www.gob.mx (accessed 5 February 2022).

- Official website of Japan External Trade Organization. URL: https://www.jetro.go.jp/en/ (accessed 18 January 2022).

- Official website of Korean Industrial Complex Corporation. URL: https://www.kicox.or.kr/home/mwrc/cluster/clustrSumry.jsp (accessed 19 May 2022).

- Paton J., Bercovich N., Barroeta B., October 2018. Clusters and Cluster Policy: Opportunities for collaboration Between the European Union, Latin America and the Caribbean (LAC). EU-LAC Fundation. Germany. 84 p.

- Pietrobelli C., Rabellotti R., 2004. Upgrading in Clusters and Value Chains in Latin America: The Role of Policies. 106 p. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Upgrading-in-Clusters-and-Value-Chains-in-Latin-America-The-Role-of-Policies.pdf (accessed 18 May 2022).

- Pietrobelli K., 2015. Qué lecciones ha aprendido América Latina y el Caribe en materia de politicas de cluster? URL: https://blogs.iadb.org/ideas-quecuentan/es/que-lecciones-ha-aprendido-americalatina-y-el-caribe-en-materia-de-politicas-declusters (accessed 8 April 2022).

- Preen M., 2018. China’s City Clusters: The Plan to Develop 19 Super-Regions. URL: https://www.china-briefing.com/news/chinas-city-clustersplan-to-transform-into-19-super-regions (accessed 9 April 2022).

- Preparatory Briefing on Mexico, 2017. 30 p. URL: https://clustercollaboration.eu/sites/default/files/mexico_preparatory_briefing.pdf (accessed 3 June 2022).

- Schmiedeberg C., 2010. Evaluation of Cluster Policy: A Methodological Overview. Evaluation, no. 16 (4), pp. 389-412.

- Maffioli A., Pietrobelli C., Stucchi R., eds. The Impact Evaluation of Cluster Development Programs: Methods and Practices, 2016. Washington D.C., Inter-American Development Bank. 218 p. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Impact-Evaluation-of-Cluster-Development-Programs-Methods-and-Practices.pdf (accessed 10 March 2022).

- The Industrial Complex Cluster Program of Korea. November 2010. URL: https://clustercollaboration.eu/sites/default/files/international_cooperation/the_industrial_complex_cluster_program_of_korea_2010.compressed.pdf (accessed 22 March 2022). TORCH PROGRAMME. URL: https://www.mfa.gov.cn/ce/ceie/eng/ScienceTech/ScienceandTechnologyDevelopmentProgrammes/t112843.htm (accessed 1 March 2022).

- Zeng D.Z., 2012. China’s Special Economic Zones and Industrial Clusters: Success and Challenges. 48 p. URL: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/2261_1600_Zeng_WP13DZ1.pdf (accessed 10 January 2022).