Опыт тезаурусного моделирования способов объективации интерлингвокультурной картины мира (на материале произведений русских писателей-франкофонов)

Автор: Колмогорова Анастасия Владимировна, Маликова Алина Вячеславовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 2 т.9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию опыта тезаурусного моделирования способов объективации интерлингвокультурной (русско-французской) картины мира (ИКМ). Актуальность проведенного исследования связана с возрастающей популярностью применения в лингвистике технологий компьютерного моделирования, в частности, в формате различных баз данных, а также с тенденцией к изучению межкультурного аспекта языковых контактов, а именно к исследованию репрезентации интеркультурных объектов на лексическом уровне языка. Объектом исследования стала ИКМ и ее основные единицы - ксенонимы. В качестве ксенонимов в настоящей работе рассматриваются языковые единицы, используемые для введения русских реалий во французский текст. В ходе проведенного анализа была подтверждена гипотеза о возможности типизировать данные единицы. Составлена содержательная классификация ксенонимов, выявленных в текстах художественных произведений русских писателей-франкофонов Ирэн Немировски, Анри Труайя и Андрея Макина, которая включает 8 подгрупп: объекты ономастики, высказывания с высокой лингвокультурной плотностью, названия советских организаций и учреждений, прецедент ные феномены, лингвокультурные типажи, социальные роли и профессии, элементы народной культуры и собственно реалии. Кроме того, установлены использованные перечисленными выше авторами средства семантизации ксенонимов в иноязычном тексте. Анализ полученных данных продемонстрировал, что между типами ксенонимов и оптимальными средствами их семантизации существует корреляция, учет которой позволил разработать компьютерный тезаурус для формализации полученных результатов. База данных для тезауруса была описана в системе управления базами данных Mon-goDB при использовании языка структуры данных JSON (JavaScript Object Notation). В результате анализа текстов французских романов был составлен тезаурус, насчитывающий 203 объекта.

Лингвокультура, интерлингвокультура, интерлингвокультурная картина мира, интерлингвокультурная личность, реалия, ксеноним, тезаурус

Короткий адрес: https://sciup.org/14729506

IDR: 14729506 | УДК: 811.133.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-2-24-31

Текст научной статьи Опыт тезаурусного моделирования способов объективации интерлингвокультурной картины мира (на материале произведений русских писателей-франкофонов)

Проводимое исследование находится в рамках лингвокультурологии и интерлингвокульту-рологии, касаясь в том числе сфер исследований когнитивной, компьютерной лингвистики, а также теории перевода. Под интерлингвокуль-турологией понимается лингвистическая дисциплина, изучающая проблему вторичной культурной ориентации языка, обращенного в область иноязычной культуры [Кабакчи 2007], т. е. изучаются вопросы, связанные с формированием лексики, возникающей в процессе взаимодействия двух лингвокультур. Данную лексику вторичной вербализации культурного континуума составляют ксенонимы , представляющие собой языковые единицы данного (в нашем случае – французского) языка, используемые для наименования особых элементов внешней (русской) культуры [Кабакчи, Белоглазова 2012: 27].

Целью данного исследования стала формализация корреляции между типами таких ксенони-мов и оптимальными средствами их текстовой семантизации в виде компьютерного тезауруса. Актуальность выбранной нами проблематики обусловлена тем, что всё большую востребованность в лингвистике получают различные формы и технологии компьютерного моделирования и обработки речи, возрастает интерес исследователей к межкультурному аспекту не только в коммуникации, но и в собственно языковой сфере, вследствие чего развиваются направления линг-вокультурологии и интерлингвокультурологии. Исследование ориентировано на решение практических задач формализации процессов объективации интерлингвокультурной картины мира для дальнейшего использования полученного тезауруса другими исследователями, переводчиками, писателями и их читателями или изучающими язык данной языковой пары.

Алгоритм и материал исследования

Любая лингвокультура неотъемлемо связана с соответствующей ей концептосферой. При переносе концептов одной лингвокультуры в другую на концептуальном уровне (уровне абстракций) возникает некое лингвокультурное пространство, в котором происходит перевод (или «внутренний перевод» [Кабакчи 2000] ‒ в случае с творческой деятельностью интерлингвокультурных личностей) концептов из одной концептосферы в другую. Данное пространство носит название интерлингвокультурной картины мира (ИКМ) [Юзефович 2013]. Перевод концептов подразумевает рассмотрение возможных путей передачи концепта, что на языковом уровне выглядит как подбор способов объективации (вербализации) и семантизации возникающего культуронима.

Изучение именно двух данных процессов легло в основу нашего исследования. Первоначально нами были проанализированы искомые средства объективации ИКМ – ксенонимы, которые мы сочли возможным разбить на некоторые смысловые группы. Нужно отметить, что на данный момент не существует единой и исчерпывающей классификации ксенонимов, а классификации А. А. Реформатского [Реформатский 1967: 139], В. В. Кабакчи [Кабакчи, Белоглазова 2012: 28], С. Влахова и С. Флорина [Влахов, Флорин 1980: 59–64] и другие не охватывают всех выделенных нами смысловых групп ксенонимов. В связи с этим мы посчитали необходимым сформировать интегрированную типологию, позаимствовав уже существующие термины, предложенные лингвистами, и назвать ее «содержательной» классификацией.

Затем были проанализированы средства се-мантизации ксенонимов из нашей выборки во французском тексте и получены данные о корреляции между типом ксенонима и тяготеющими к нему средствами семантизации. Под средствами семантизации принято понимать средства выявления значения языковой единицы [Розенталь, Теленкова 1985: 245]. В нашем случае под средствами семантизации понимаются способы введения в текст и экспликации ксено-нима для понимания его лексического значения представителем инолингвокультуры. Для именования тех или иных способов введения ксе-нонима в текст мы использовали уже принятые в классификациях различных исследователей термины [Казакова 2001; Ефремов 1969; Комиссаров 1990; Федоров 2002].

Как правило, в процессе перевода при наличии множества средств семантизации ксенони-мов принимаемое переводчиком решение о выборе того или иного из них зависит от подхода к переводу реалий, которого он придерживается, – собственно лингвистического [Бархударов 1975; Федоров 2002; Швейцер 1973] или интерпретативного [Lederer 1994], – а также от личностных характеристик и навыков переводчика.

Релевантным в связи с проблемой выбора оптимального способа перевода реалий становится опыт интерлингвокультурных личностей , т. е. билингвов-профессионалов, обладающих знанием контактирующих лингвокультур, навыками вербального кодирования и перекодирования, в том числе переводческими навыками, и отличающихся интерлингвокультурной концептуальной системой, объективируемой в соответствующем тезаурусе, языковой картине мира [Юзефович 2013: 70–71]. В соответствии с другой терминологией такие личности именуются транслингвальными авторами [Kellman 2003].

Материалом нашего исследования стали оригинальные тексты художественных произведений таких интерлингвокультурных личностей, как Ирэн Немировски (Irène Némirovsky, 1903–1942), Анри Труайя (Henri Troyat, 1911– 2007) и Андрей Макин (Andreï Makine, 1957), являющихся представителями среды русских писателей-франкофонов, выросших и воспитанных в русскоязычном обществе, но по той или иной причине ставших французскими гражданами. Их произведения – романы «Собаки и волки» («Les Chiens et les loups», 1942) И. Немировски, «Братство красных маков» («Les Compagnons du Coquelicot», 1959) А. Труйая, «Дочь Героя Советского Союза» («La fille d’un héros de l’Union soviétique», 1990) и «Музыка одной жизни» («La musique d’une vie», 2001) А. Макина – стали источником материала, позволившего нам при помощи методов лингвокультурологического, семантического анализа художественного текста и метода тезаурусного моделирования проследить особенности введения данными авторами во французский текст русских реалий.

Результаты исследования

Для выявления средств адаптации ксенонимов для представителей франкоязычного сообщества мы сочли наиболее приемлемым использование содержательного критерия, в связи с чем общий пласт ксенонимов, обнаруженных в текстах произведений И. Немировски, А. Труайя и А. Макина, в сформированной нами содержательной классификации был разделен на две подгруппы: собственно вербальные средства объективации ИКМ и вербализованные этнокультурные средства.

К собственно вербальным средствам объективации ИКМ мы отнесли все объекты ономастики (в большинстве случаев это антропонимы или топонимы), а также высказывания с высокой лингвокультурной плотностью. Среди антропонимов нам встретились, например, следующие: Алёша ( Aliocha ), Дмитрич ( Dmitritch ), Семёнов ( Semionov ) и др., а среди топонимов – Ленинград ( Leningrad ), Нижний (Новгород) ( Nijni , разг.), Урал ( Oural ), Сибирь ( Sibérie ), Чукотка ( Tchoukotka ), Арбат ( Arbat ), МГУ ( M.G.U. ) и т. д. Примерами высказываний с высокой лингвокультурной плотностью являются: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» ( «Merci au camarade Staline pour notre enfance heureuse!» ), «Ах, Боже! Боженька!» ( «Ah! Bojé, Bojenka!» ) и «Горько!» ( «Gorko!» ).

Во второй подгруппе оказалось больше типов ксенонимов: названия советских организаций и учреждений , прецедентные феномены, лингвокультурные типажи, социальные роли и профессии, элементы народной культуры и собственно реалии. В текстах встретились советские организации НКВД ( N.K.V.D. ), КГБ ( K.G.B. ), Политбюро ( Politburo ) и т. д. Среди прецедентных феноменов – имена Белка и Стрелка ( Belka et Strelka ), Гагарин ( Gagarine ), Сталин ( Staline ); прецедентное высказывание «Что такое хорошо и что такое плохо?» («Qu’est-ce qui est bien? Qu’est qui est mal?» ) из детского стихотворения В. В. Маяковского; прецедентный текст песни «Вот кто-то с горочки спустился…» ( «Quelqu’un descend de la colline, C’est sûrement mon bien-aimé...» ); прецедентные ситуации – взятие Казани ( prise de Kazan ) и Бородино (Бородинское сражение) ( Borodino ). Примером апелляции в тексте к лингвокультурному типажу может служить лексема casaques (казаки), а социальной роли – koulak (кулак) или vétéran (ветеран). Среди элементов народной культуры была найдена, например, пословица «Своя рубашка ближе к телу» ( «La chemise qui vous appartient est plus près de votre corps que l’habit du prochain» ) . Группу собственно реалий составили лексемы bortch (борщ), kommunalka (коммуналка), léjanka (лежанка), pokhoronka (похоронка), valenki (валенки), «Vremia» (программа «Время»), propiska (прописка) и мн. др.

Результаты анализа показали, что во всем объеме изученных произведений (около 1000 стр. художественного текста) было найдено 235 ксе-нонимов. Среди них наиболее употребляемым оказался тип, репрезентирующий объекты ономастики (137), второе место по частотности занял тип «собственно реалии» (34), с небольшим отры- вом превысивший количество прецедентных феноменов (31). Позднее при создании электронной базы данных общее количество ксенонимов было уменьшено до 203 вследствие объединения не- скольких антропонимов в один объект (например, Ivan, Vania, Vanioucha, Vaniouch).

Количественное распределение ксенонимов по типам можно проследить в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1

|

Типы ксенонимов |

Количество ксенонимов |

||

|

1) Объекты ономастики |

антропонимы |

137 |

84 |

|

топонимы |

53 |

||

|

2) Высказывания с высокой лингвокультурной плотностью |

7 |

||

|

3) Названия советских организаций и учреждений |

11 |

||

|

4) Прецедентные феномены |

прецедентные имена |

31 |

22 |

|

прецедентные высказывания |

2 |

||

|

прецедентные тексты |

6 |

||

|

прецедентные ситуации |

4 |

||

|

5) Лингвокультурные типажи |

3 |

||

|

6) Социальные роли и профессии |

7 |

||

|

7) Элементы народной культуры |

2 |

||

|

8) Собственно реалии |

34 |

||

|

Всего |

235 |

||

Количественные показатели ксенонимов Quantitative indicators of xenonyms

При переносе концептов одной языковой картины мира в другую писатели-билингвы прибегают к различным средствам их семантизации для адекватного восприятия и понимания читателем-французом русских концептов. Найденными нами в художественных произведениях средствами семантизации оказались: транслитерация, калькирование, трансформация, уподобляющий перевод, семантические аналоги, контекст, дефиниции, а также уточнение типа высказывания и трактовка прагматики. «Трактовка прагматики» как средство семантизации ксенонима предполагает наличие дополнительного пояснения касательно иллокутивной силы или ожидаемого перлокутивного эффекта высказывания или сопровождающего его действия. Например, высказывание-ксеноним «Ах, Боже! Боженька!» (“Ah! Bojé, Bojenka!”) помещено в следующий контекст: «Или ещё: когда дела шли плохо, люди обращались к Нему шёпотом, вздыхая: «Ах, Боже! Боженька!», – со слабой надеждой и грустным покорным упрёком: за что ты меня оставляешь?» («Ou encore quand tout allait mal, on se rappelait à Lui dans un murmure, dans un soupir: “Ah! Bojé, Bojenka! (Ah! mon Dieu, mon petit bon Dieu!)”, avec un faible espoir, avec un triste reproche résigné: pourquoi m’abondonnes-tu?»). Автор романа вводит данный ксеноним, воспроизводя эмоциональную и иллокутивную его составляющие посредством обстоятельств «шёпотом, вздыхая» и «со слабой надеждой и грустным покорным упрёком…».

Мы сопоставили наиболее характерные для каждого типа ксенонима средства семантизации и выяснили, что, как правило, к определенному типу ксенонимов тяготеют сразу несколько типов средств семантизации. Результаты сопоставления представлены в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Корреляции между средствами семантизации и типами ксенонимов Correlation between semantization technics and xenonym types

|

Типы ксенонимов |

Типы средств семантизации |

|

1) Антропонимы, топонимы |

Транслитерация, калькирование, трансформация, контекст |

|

2) Высказывания с высокой лингвокультурной плотностью |

Дефиниция, трактовка прагматики, уточнение типа высказывания, аналог |

|

Типы ксенонимов |

Типы средств семантизации |

|

3) Названия советских организаций и учреждений |

Транслитерация, калькирование, контекст, дефиниция |

|

4) Прецедентные феномены |

Транслитерация, калькирование, уподобляющий перевод, контекст, дефиниция |

|

5) Лингвокультурные типажи |

Калькирование, контекст |

|

6) Социальные роли и профессии |

Транслитерация, калькирование, контекст, дефиниция |

|

7) Элементы народной культуры |

Трактовка прагматики, уточнение типа высказывания |

|

8) Собственно реалии |

Транслитерация, калькирование, дефиниция, контекст |

Так, для экспликации антропонимов и топонимов авторы использовали в основном «первичные» средства семантизации – приемы транслитерации, калькирования и трансформации, а для введения в текст прецедентных феноменов, лингвокультурных типажей и социальных ролей и профессий релевантным оказалось наличие контекста, представленного лексикой одного семантического поля.

В результате лингвистического анализа лексем и средств их семантизации было принято решение об оцифровке результатов в виде электронной базы данных для более удобного их использования. Для осуществления этой задачи был выбран такой тип компьютерных семантических представлений, как тезаурус , т. е. такой лексикографический ресурс, для которого характерна полнота охвата значений сегмента языка, тематический способ упорядочения значений, а также наличие не только связей «понятие-понятие», но и «понятие-значение», а также «значение-значение» [Николаев, Митренина, Ландо 2016: 78].

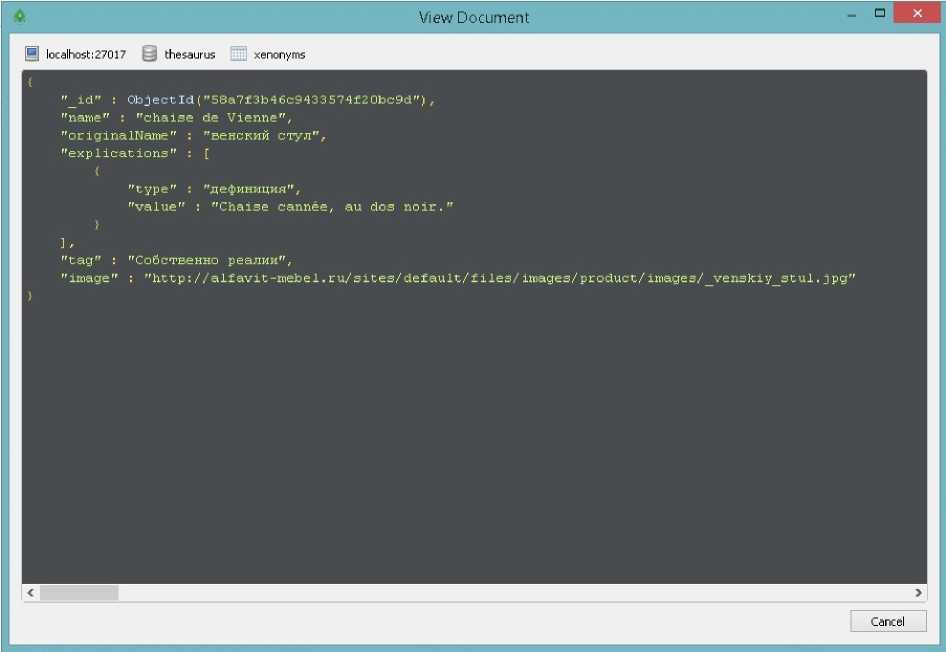

Для составления базы данных тезауруса была привлечена система управления базами данных MongoDB с использованием текстового формата обмена данными JSON (JavaScript Object Notation). Каждый объект тезауруса включает лексемы на французском и русском языках, су- ществующие варианты французской лексемы (для антропонимов и топонимов), оптимальный тип ее семантизации, при необходимости комментарии к данному средству семантизации, а также, по возможности, иллюстративный материал. Тезаурус имеет внутреннее деление по типу ксенонимов.

Рисунок иллюстрирует описание объектов тезауруса в базе данных на примере единицы «chaise de Vienne». Заданным свойствам ‘name’ (наименование единицы) и ‘originalName’ (наименование единицы в исходном языке) соответствуют значения строк ‘chaise de Vienne’ и ‘венский стул’ соответственно. Свойству ‘explications’, обозначающему средства семантизации, присваивается значение в виде массива, который может включать несколько средств семантиза-ции: ‘дефиниция’, ‘контекст’ и т. д. В данном случае единица ‘chaise de Vienne’ эксплицируется при помощи дефиниции ‘Chaise cannée, au dos noir’ [‘Плетеный стул с черной спинкой’]. Указывается также и отнесенность языковой единицы к определенному типу ксенонимов: при помощи свойства ‘tag’ – ‘chaise de Vienne’ относится к типу ‘собственно реалии’. Свойство ‘image’ вводит возможность добавить иллюстрацию стула в соответствующей строке при помощи URL-кода.

Программный код объекта «chaise de Vienne» Program code for the object “chaise de Vienne”

На базе собранной коллекции данных было создано приложение с интерфейсом, предполагающим возможность поиска лексических единиц на французском и русском языках с целью выбора наиболее эффективного средства семан-тизации при переводе.

Выводы

Проведенный нами лингвокультурологический анализ текстов художественных произведений И. Немировски, А. Труайя и А. Макина позволил выявить некоторые особенности интерлингвокультурной (русско-французской) картины мира, классифицировать использованные авторами средства объективации интерлингвокультурной картины мира, а также обнаружить корреляцию между типами ксенонимов и наиболее часто используемыми средствами их введения в иноязычный текст.

Важным результатом работы явилось создание компьютерного тезауруса русско-французских ксенонимов объемом в 203 объекта. В дальнейшем планируется работа по расширению этой базы данных.

Professor in the Department of Linguistics and Cross-Cultural Communication

Institute of Philology and Language Communication, Siberian Federal University

ResearcherID: D-9618-2017

Alina V. Malikova

Bachelor’s Student, Deprtment of Foreigh Languages

Institute of Philology and Language Communication, Siberian Federal University

Список литературы Опыт тезаурусного моделирования способов объективации интерлингвокультурной картины мира (на материале произведений русских писателей-франкофонов)

- Бархударов Л. С. Язык и перевод. М.: Междунар. отношения, 1975. 240 с

- Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Междунар. отношения, 1980. 360 с

- Ефремов Л. П. Лексическое и фразеологическое калькирование//Труды Самарканд. гос. унта. Вопросы фразеологии. Самарканд, 1969. Вып. 106. С. 115-123

- Кабакчи В. В. Неисследованный вид переводческой деятельности: «Внутренний перевод»//Studia Linguistica 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.: Тригон, 2000. C. 65-75

- Кабакчи В. В. Типология текста иноязычного описания культуры и инолингвокультурный субстрат//Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб.: СПбГУЭФ, 2007. C. 51-70

- Кабакчи В. В., Белоглазова Е. В. Введение в интерлингвокультурологию: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 252 с

- Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: Изд-во Союз, 2001. 178 с

- Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1990. 253 с

- Прикладная и компьютерная лингвистика. М.: ЛЕНАНД, 2016. 320 с

- Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967. 544 с

- Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1985. 399 с

- Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. языков. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. Вып. 5. 416 с

- Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика: газет-но-информационный и военно-публицистический перевод. М.: Воениздат, 1973. 280 с

- Юзефович Н. Г. Интерлингвокультурная картина мира в английском языке вторичной культурной ориентации (на материале описания российской действительности). Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2013. 268 с

- Kellman St. G. Switching Languages: Trans-lingual Authors Reflect on their Craft. L.: University of Nebraska Press, 2003. 339 c

- Lederer M. La traduction d'aujourd'hui. Le modele interpretatif. P.: Hachette, 1994. 224 p.