Органическое вещество, катагенетическая преобразованность и генерационный потенциал казанско-татарских отложений севера Предуральского прогиба

Автор: Котик О.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (263), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты углепетрографических и пиролитических исследований казанско-татарских отложений севера Предуральского краевого прогиба, что весьма актуально для оценки нефтегазоносности региона. Основными компонентами в составе органического вещества являются микрокомпоненты группы витринита. Увеличение (до 30 %) липтинитовых компонентов связано с отложениями лагунных и озерно-болотных обстановок осадконакопления и отмечается локально на юго-востоке Коротаихинской впадины и области сочленения гряды Чернышева с Косью-Роговской впадиной. По данным углепетрографии, на большей части исследуемой территории катагенез органического вещества казанско-татарских отложений достигает градаций ПК3 - МК1 (Ro 0.85) в пределах Коротаихинской впадины. Пиролитическим методом установлено повсеместное распространение пород, характеризующихся низким углеводородным потенциалом (HI 150 мг УВ/г Сорг) зафиксировано локально в пределах Коротаихинской впадины и зоны сочленения гряды Чернышева с Косью-Роговской впадиной и связано с более высоким содержанием в составе органического вещества липтинитовых компонентов.

Верхнепермские угленосные отложения, органическое вещество, углепетрография, катагенез, водородный индекс, генерационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129185

IDR: 149129185 | УДК: 552.578.2.061.32:551.736(470.1) | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-11-3-9

Текст научной статьи Органическое вещество, катагенетическая преобразованность и генерационный потенциал казанско-татарских отложений севера Предуральского прогиба

Пермские терригенные отложения казанско-татарского возраста на территории севера Предуральского краевого прогиба содержат значительное количество многокомпонентного органического вещества (ОВ), обладающего различными генерационными возможностями. При оценке углеводородного потенциала определяющими являются состав ОВ и степень его катагенетической преобразованности. Состав ОВ, в свою очередь, зависит от литолого-фациальных условий осадконакопления рассматриваемого комплекса, для чего приводятся результаты сопоставления состава ОВ углей и пород с литолого-фациальными условиями формирования. Для получения этой необходимой информации были проведены углепетрографические и пиролитические исследования и обобщены опубликованные ранее результаты [5, 6] по 20 разрезам скважин и обнажений по рр. Сырьяга, Силоваяха и Адзь-ва севера Предуральского краевого прогиба и прилегающих с запада платформенных областей.

Состав органического вещества и условия его накопления

На территории Печорского бассейна угли казанско-татарского возраста гумусовые, преимущественно витри-нитовые (рис. 1). Развиты угли различных марок — от бурых до каменных. По классификации микрокомпонентов в бурых углях витринит носит название гуминит [11]. Ге-лифицированные компоненты углей в среднем составляют от 35 до 92 %. В рассматриваемых отложениях встречаются угли с содержанием инертинита от 6 до 44 %. Увели-

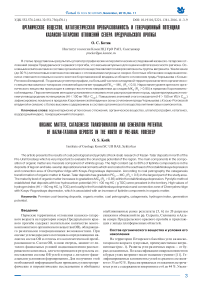

Рис. 1. Микрокомпоненты углей казанско-татарских отложений в скв. Неченская-408: a, c—f, h, i — проходящий свет, ув. 100— 800 раз; b, g — отраженный свет, k, l — отраженный ультрафиолетовый свет, ув. 200. а, b, e — обр. 54; c, i — обр. 40; d, f — обр. 35; g — обр. 42; h — обр. 36; k — обр. 64; l — обр. 53. Микрокомпоненты: Vt — группа витринита (Vt t — телинит, Vtct — коллотелинит, Vtg — гелинит), It — группа инертинита (Itf — фюзинит, Itid — инертодетринит), Lt — группа липтинита (Ltsp — споринит, Ltsb — суберинит, Lt r — резинит)

Fig. 1. The macerals component of coals in Kazan-Tatar deposits in well Nechenskaya-408: a, c—f, h, i — transmitted light, mag. 100-800; b, g — reflected light, k, l — reflected ultraviolet light, mag. 200. a, b, e — sample 54; c, i — sample 40; d, f — sample 35; g — sample 42; h — sample 36; k — sample 64; l — sample 53. Macerals component: Vt — vitrinite group (Vtt — telinite, Vtct — kollotelinite, Vtg — gelinite), It — inertinite group (Itf — fusinite, Itid — inertodetrinite), Lt — liptinite group (Ltsp — sporinite, Ltsb — suberinite, Ltr — resinite)

чение инертинитовых компонентов характерно преимущественно для зольных прослоев с повышенным содержанием глинистого вещества. Липтинитовые компоненты в среднем по пласту составляют менее 8—10 %. Однако для маломощных пластов отдельных месторождений (Тальбей-ское, Шаръю-Заостренское, Неченское, Сейдинское) характерны угли листоватого облика с большим (до 30 %) количеством липтинита [7], в которых преобладают микрокомпоненты споринита, кутинита и резинита (рис. 1).

Состав ОВ и соотношение его микрокомпонентов зависят от условий формирования отложений. В целом на изучаемой территории выделяются отложения, образовавшиеся в различных фациальных обстановках — от континентальных до прибрежно-морских, включая лагунные. Распределение этих обстановок по площади неравномерно. Обстановки со схожими условиями объединяются в литолого-палеогеографические зоны. А. В. Македоновым были построены карты распространения палеогеографических зон в различные эпохи пермского угленакопления, в том числе и для печорского времени [4].

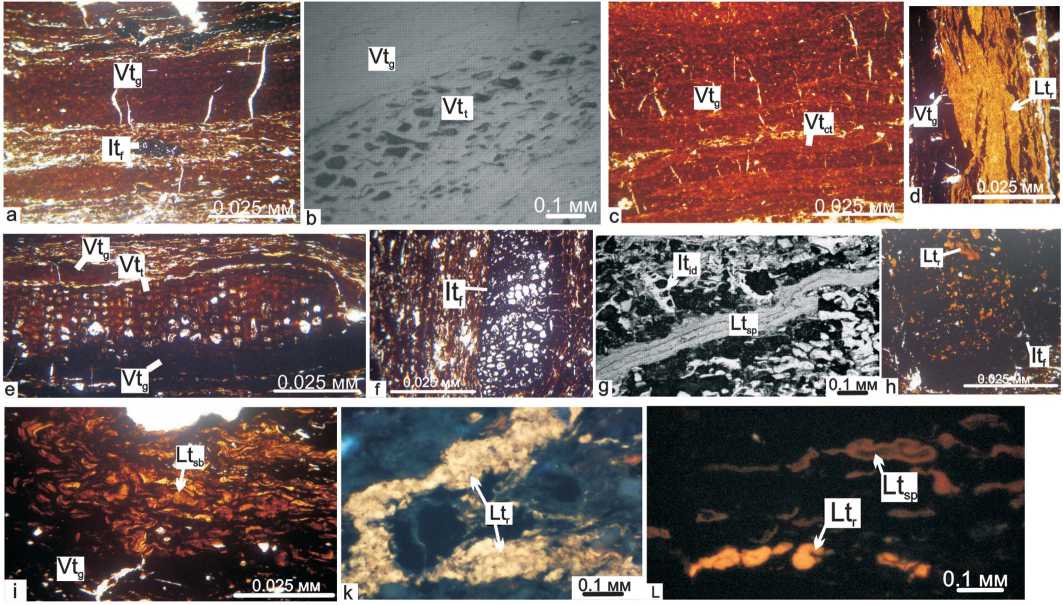

В отложениях печорской серии на территории севера Предуральского прогиба, относящихся к местным подразделениям казанско-татарского яруса [1], выделяется несколько зон, различающихся комплексом литолого-фациальных обстановок и составом ОВ (рис. 2). Первая литолого-фациальная зона самая восточная (рис. 2, зона I), она протягивается узкой полосой вдоль Урала, наиболее распространена в южной части Косью-Роговской впадины и имеет ответвление на севере впадины в районе Воргашор-ского и Нижнесырьягинского месторождений. Для этой зоны характерно преобладание дельтовых и баровых фациальных комплексов, ритмично чередующихся с озерноболотных фациями. Вторая литолого-фациальная зона (рис. 2, зона II) занимает значительную часть севера Предуральского прогиба и охватывает районы некоторых месторождений — от Кушшорского на западе до Янгарейс-кого на севере. Она представлена сходным комплексом фаций, но с преобладанием отложений пресноводно-лагунного и озерно-болотного генезиса. Здесь на обширных участках развивались озерно-болотные фации, в условиях которых происходило значительное накопление осадков, обогащенных липтинитом, преобразованных до листоватых, сланцеподобных углей (Тальбейское месторождение). Третья литолого-фациальная зона (рис. 2, зона III) располагается к западу от Падимейской структуры и узкой полосой протягивается к югу вдоль гряды Чернышева. Здесь наблюдается чередование пресноводных, опресненно-лагунных и дельтовых фаций с болотными. Основные максимумы угленакопления характерны для северной части зоны (Ватьярское и Верхнероговское месторождения). В южной части зоны (Салюкинский, Среднемака-рихинский и Суборский районы) широко распростране-

Рис. 2. Развитие литолого-фациальных зон на территории севера Предуральского краевого прогиба и состав органического вещества в породах казанско-татарского возраста (составлено с использованием материалов: [4, 8, 9,10]): 1 — литолого-фациальные зоны: I — преобладания лагунно-дельтовых и баровых комплексов, чередующихся с озерно-болотными фациями; II — чередования пресноводно-лагунных, озерно-болотных и озерно-аллювиальных фаций с преобладанием озерных; III — чередования пресноводных, опресненно-лагунных и лагунно-дельтовых аллювиальных фаций с озерно-болотными; IV — чередования лагуннобаровых и озерно-аллювиальных фаций; 2 — реки; 3 — зоны отсутствия отложений казанско-татарского возраста; 4 — состав ОВ, содержание компонентов: а — группы инертинита, b — группы липтинита, с — группы витринита; 5 — точки: а — города, b — скважины, с — обнажения по рекам, d — месторождения углей; 6 — соотношение параметров углей месторождений по выделенным зонам: Vt — витринит, It — инертинит, A — зольность; 7 — контур максимального содержания компонентов группы липтинита

Fig. 2. The composition of organic matter in the Kazan-Tatar deposits and distribution of lithofacies zones in the north of Pre-Ural foredeep (compiled from [4, 8, 9,10] with additions): 1 — litho-facies zones: I — the prevalence of lagoon-delta and bars complexes alternating with lake-marsh facies; II — alternation freshwater-lagoon, lake-marsh and lacustrine-alluvial facies with a predominance of the lake; III — the alternation of freshwater, lagoon-desalination and lagoon-deltaic alluvial facies with lake-marsh; IV — alternation lagoon-bars and lake-alluvial facies; 2 — river; 3 — zone of absence Kazan-Tatar deposits; 4 — organic matter composition and components content: a — inertinite group, b — liptinite group, c — vitrinite group; 5 — point: a — city, b — well, c — outcrops, d — coal deposits; 6 — parameters of coal deposits on define zones: Vt — vitrinite, It — inertinite, A — ash content; 7 — area of the maximum content of liptinite groups ны отложения озерных и слабоопресненных лагунных обстановок с более спокойным геодинамическим режимом, в отличие от северных участков. В составе ОВ отмечается резкое преобладание компонентов витринита (более 85 %) и низкое (менее 20 %) содержание инертинита. Четвертая зона (рис. 2, зона IV) узкой полосой прослеживается на севере Большесынинской впадины. Ее отложения по ряду характеристик подобны отложениям предыдущей зоны (Суборская площадь). В пределах этой зоны в основном распространены отложения лагунно-барового комплекса, редко встречаются озерные фации с полным отсутствием углепроявлений. В породах этого участка встречается не большое количество инертинитового ОВ и значительное (до 20 %) количество липтинитовых компонентов, определяющих углеводородный потенциал комплекса. Из обстановок, где накапливалось большое количество липтинитовых компонентов, выделяются лагунные, озерные области и болота с высокой степенью обводненности. Такие условия локально распространены на юго-востоке Ко-ротаихинской впадины и в зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины (рис. 2, контур 7). Изменения состава компонентов ОВ пород и углей в целом предопределяются общими условиями седиментации терригенного комплекса.

Катагенез ОВ

Вопросы катагенетической зональности казанско-татарских отложений, и особенно степени преобразованности углей (месторождений), изучались различными научными и научно-исследовательскими коллективами (ВНИГРИ, ВНИГНИ, Воркутауголь, ИГиРГИ, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН). На территории Печорского угольного бассейна основное внимание при промышленной разработке и, соответственно, детальной оценке свойств угольных пластов уделялось коксующимся углям кунгурского возраста. Менее преобразованные угли верхней перми ввиду особенностей своих свойств являются наименее изученными объектами на исследуемой территории. Это обусловило отсутствие достаточного количества данных, а схемы метаморфизма углей составлялись для всего интервала верхней перми (включая уфимский ярус). Составление схемы катагенеза ОВ рассматриваемого казанско-татарского интервала в объеме печорской серии потребовало получения новых данных по отражательной способности витринита и обобщения литературных источников [1, 2, 5]. Дополнительные измерения показателя отражения витринита (R o ) проводились на кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ (Москва) по 5 разрезам: скв. № 408-Неченская, 644-СДК, 542-СДК, обнажений по р. Адзьва и р. Бол. Сырьяга.

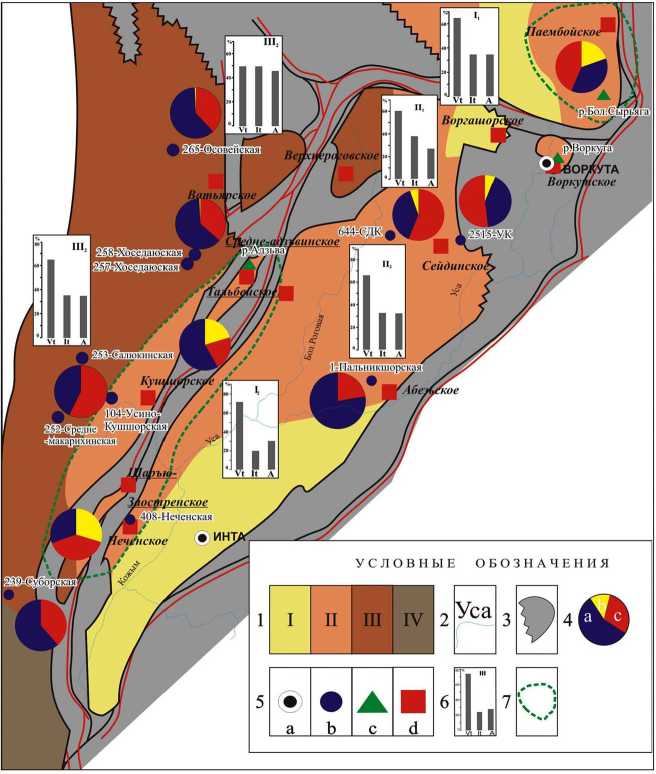

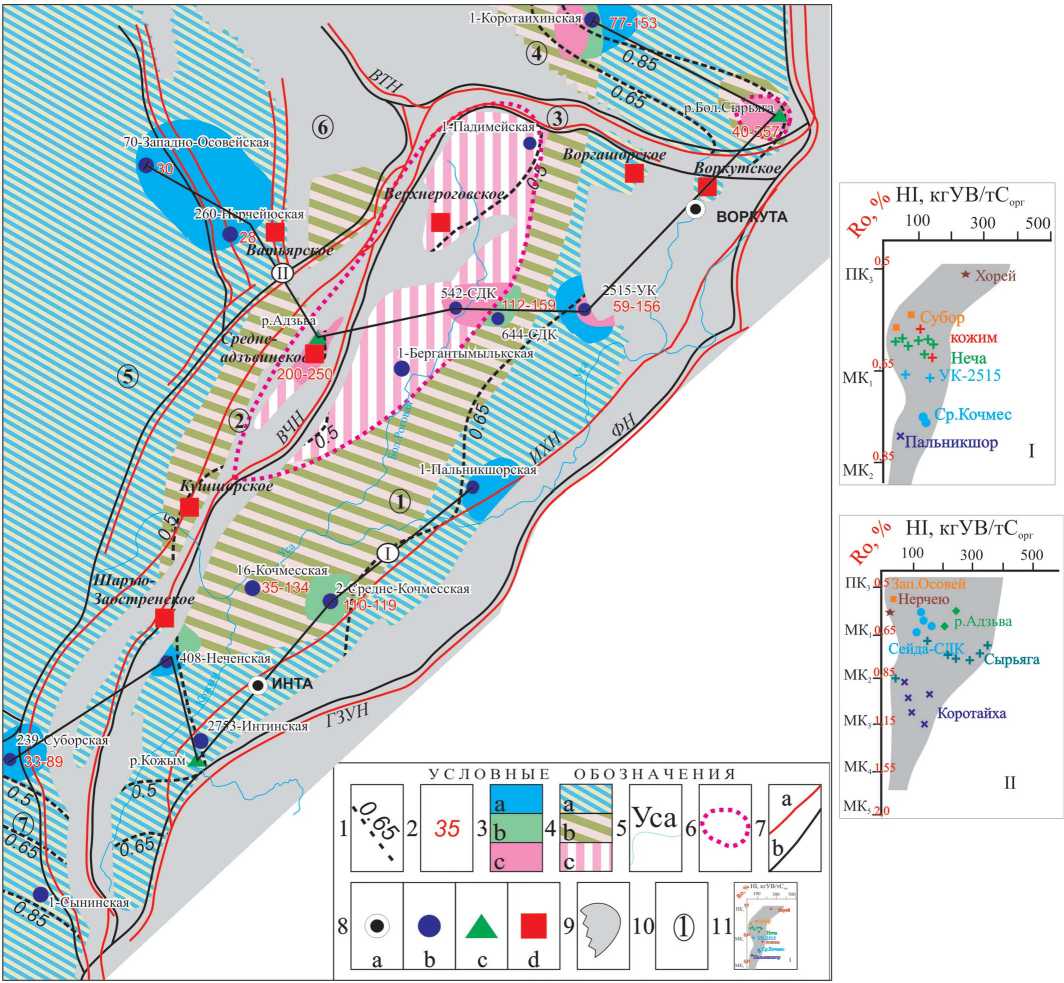

Катагенез ОВ казанско-татарских отложений на территории севера Предуральского краевого прогиба изменяется от протокатагенеза (ПК 3 ) до мезокатагенеза (МК 2 — МК3). На большей части территории преобразованность ОВ достигает градаций катагенеза ПК3 — МК 1 . Нарастание уровня зрелости происходит в северо-восточном направлении до стадии МК3 в пределах Коротаихинской впадины (рис. 3). Значения показателя отражения витринита (R 0 ) изменяются в пределах от 0.4 % в Варандей-Адзь-винской зоне до 0.9 % в Коротаихинской впадине. Для дополнительной характеристики уровня зрелости ОВ использовались данные пиролиза Rock-eval, проведенные во ВНИГНИ (г. Москва). Значения T max (оС) от центра Косью-Роговской до восточной оконечности Коротаихинской впадин изменяются от 430 до 450о (рис. 3). На основании полученного комплекса данных R 0 и результатов пиролиза Tmax была построена схема латерального изменения катагенеза ОВ по подошве казанско-татарских отложений севера Предуральского краевого прогиба.

В результате проведенных углепетрографических исследований установлено, что казанско-татарские отложения достигли зоны нефтегенерации с уровнем преобразованности ОВ до градаций катагенеза МК 2 — МК3 в пределах южной оконечности Коротаихинской впадины (R 0 > > 0.85 %). На территории Косью-Роговской впадины ОВ преобразовано до градаций МК 1 — МК 2 с увеличением степени зрелости в районе восточного борта впадины (R 0 0.8—0.85 %). На прилегающих с запада районах гряды Чернышева и областей платформы распространены казанско-татарские отложения, содержащие незрелое ОВ, отвечающее подстадии протокатагенеза (R 0 < 0.5 %).

Углеводородный потенциал ОВ

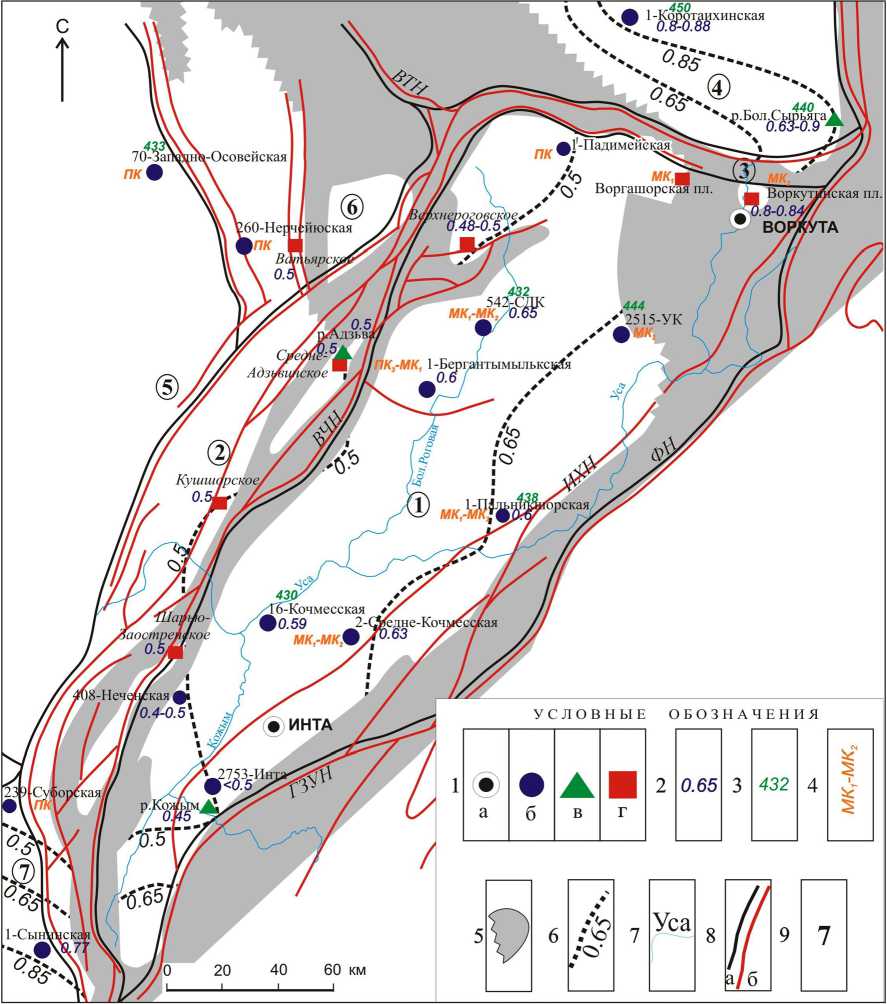

Распределение значений водородного индекса (HI, мг УВ/г Сорг) в породах казанско-татарского возраста обусловлено изменениями в составе ОВ и его катагенетической зрелостью. Большинству изученных разрезов, сосредоточенных на юге (р. Кожым) и восточном борту

(скв. Пальникшор-1) Косью-Роговской впадины, свойственны низкие значения показателя HI < 100 кг УВ / г Сорг. Наиболее низкий углеводородный потенциал ОВ-комплек-са характерен для Варандей-Адзьвинской зоны, Хорейвер-ской и Большесынинской впадин. Максимумы значений HI определены в породах района сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины, а также на юго-восточной оконечности Коротаихинской впадины. Единичные повышенные значения HI зафиксированы в разрезах скв. 1-Коротаихинская и 2515-УК. В распределении HI по отдельным районам отчетливо видно, что наибольшие значения показателя (300—400 мг УВ/г Сорг) фиксируются для Уси-но-Сейдинского (с Адзьвинским) и Сырьягинского районов севера Предуральского прогиба. Более низкие значения данного показателя (< 100 мг УВ/г Сорг) характерны для северо-западного района, включающего разрезы юга Варандей-Адзьвинской зоны и север Большесынинской впадины. Средние значения водородного индекса отмечаются в Неченском, Интинском и Коротаихинском районах.

Площадное распределение значений показателя HI (рис. 4) свидетельствует о невысоком углеводородном потенциале ОВ (HI > 150 кг УВ/т ОВ) пород на большей части исследуемой территории. На юго-востоке Коротаихинской впадины в Сырьягинском районе выявляется зона повышенных значений HI (> 150 кг УВ/т ОВ). Здесь величина HI меняется от 200 до 400 кг УВ/т ОВ за счет значительного содержания липтинитового ОВ наземного происхождения (остатки спор, пыльцы, кутикулы, смолы). В зоне сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины выделяется зона повышенных значений HI, где, как отмечалось, также выявляется большое содержание компонентов группы липтинита. Зона средних значений HI 100—150 кг УВ/т ОВ оконтуривается вокруг предыдущей зоны и включает районы Неченского и Сейдин-ского месторождений, Среднекочмесскую и Коротаихин-скую площади (рис. 4). В результате проведенных исследований уточнено распределение НГМ пород угленосной толщи казанско-татарского возраста и выявлен их низкий и преимущественно газовый генерационный потенциал. Зоны развития пород, обладающих более высоким УВ-потенциалом ОВ, имеют локальное распространение в районах сочленения гряды Чернышева и Косью-Роговской впадины и на юго-востоке Коротаихинской впадины. Однако породы указанных районов западного борта Косью-Роговской впадины включают незрелое ОВ, потенциал которого еще не реализован в отличие от остаточного потенциала ОВ пород южной оконечности Коротаихинской впадины.

Заключение

Обобщая результаты изучения состава ОВ по разрезам казанско-татарских отложений, можно отметить следующие особенности. В составе ОВ преобладают гелифи-цированные компоненты группы витринита с подчиненным количеством групп инертинита и липтинита. Среди липтинитовых компонентов, которые нередко формируют целые прослои в углях (до 30 %), установлены микрокомпоненты споринита, суберинита, кутинита и липто-детринита.

Доля различных компонентов в составе ОВ непосредственно зависит от условий накопления осадков. Из фациальных обстановок, где накапливалось большое количество липтинитовых компонентов, выделяются: лагун-

Рис. 3. Катагенез ОВ по подошве казанско-татарских отложений на территории севера Предуральского краевого прогиба и прилегающих территорий (составлено с дополнением по: [3, 5, 8]): 1 — точки (см. рис. 2); 2 — значения показателя отражения витринита (Ro, %); 3 — параметр пиролиза — T max (оС); 4 — градации катагенеза; 5 — зоны отсутствия отложений; 6 — изореспленды; 7 — реки; 8 — границы: a — тектонических структур, б — разломов и региональных надвигов: ИХН — Интинско-Хановейского, ГЗУН — Главного Западно-Уральского, ФН — Фронтального, ВТН — Вашуткинско-Талотинского, ВЧН — Восточно-Чернышев-ского; 9 — структуры 1-го порядка: 1 — Косью-Роговская впадина, 2 — гряда Чернышева, 3 — гряда Чернова, 4 — Коротаихинская впадина, 5 — Хорейверская впадина, 6 — Варандей-Адзьвинская структурная зона, 7 — Большесынинская впадина

Fig. 3. Catagenesis oforganic matter on the bottom of Kazan-Tatar deposits in the north of Pre-Ural foredeep and the neighboring area (compiled from [3, 5, 8] with additions): 1 — point: a — city, б — well, в — outcrops, г — coal deposits and mines; 2 — the value of vitrinite reflectance data (Ro, %); 3 — the value of pyrolysis Tmax (°C); 4—katagenesis graduation; 5 — zone of absence Kazan-Tatar deposits; 6 — izoresplendy; 7 — river; 8 — boundaries: a — tectonic structures, б — faults and regional thrusts: ИХН — Inta-Hanoveysky, ГЗУН — general Western Ural, ФН — Front thrust, ВТН — East Talotinsky; 9 — structure of the first order: 1 — Kosyu Rogovskaya depression, 2 — Chernyshev ridge, 3 — Chernov ridge, 4 — Korotaihinsky depression, 5 — Khoreyver depression, 6 — Varandey-Adzvinskaya structural zone, 7 — Bolshesyninskaya depression

Рис. 4. Остаточный углеводородный потенциал О В казанско-татарских отложений севера Предуральского краевого прогиба и прилегающих территорий (составлено с дополнениями по: [3, 5, 8]): 1 — изореспленды; 2 — значения водородного индекса (HI, мг УВ/г Сорг); 3 — зоны различных градаций HI: a — < 100, b — 100—150, c — > 150; 4 — предполагаемые зоны HI: a — < 100, b — 100—150, c — > 150; 5 — реки; 6 — контур максимума HI; 7 — границы: а — структур первого порядка, b — региональных разломов; 8 — точки и исследованные разрезы (см. рис. 2); 9 — зоны отсутствия отложений; 10 — тектонические структуры (см. рис. 3); 11 — профили изменения HI

Fig. 4. Hydrocarbon potential of the organic matter in Kazan-Tatar deposits in the north of Pre-Ural foredeep and the neighboring area (compiled from [3, 5, 8] with additions): 1 — izoresplendy; 2 — the hydrogen index values (HI, mg HC / g TOC); 3 — zone of various gradations HI: a — < 100, b — 100—150, c —> 150; 4 — suppositional zone of HI: a — < 100, b — 100—150, c — > 150; 5 — river; 6 — area of the HI maximum; 7 — boundaries: a — first-order structures, b — regional faults; 8 — point and examined sections: a — city, b — well, c — outcrops along the rivers; d — coal deposits; 9 — lackofsediment zone; 10 — tectonic structures (see Fig. 3); 11 — HI change profiles ные, озерные области и болота с высокой степенью обводненности, которые локально отмечаются в Коротаихинской впадине, а также в зоне сочленения Косью-Роговской впадины с грядой Чернышева.

Катагенез ОВ казанско-татарских отложений на изучаемой территории изменяется от протокатагенеза (ПК 3 ) до мезокатагенеза (МК2 — МК3). На большей части изученной территории катагенез ОВ соответствует градациям ПК3 — МК 1 . Нарастание уровня катагенеза происходит в северо-восточном направлении до градации МК3 в пределах Коротаихинской впадины.

В результате проведенных пиролитических исследований установлены локальные зоны развития пород, обладающих средним генерационным потенциалом ОВ, которые распространены в районах сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева, а также на юго-востоке Коротаихинской впадины.

Аналитические исследования проводились в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), МГУ (Ro) и ВНИГНИ (Rock-Eval, г. Москва). Исследования выполнены при частичной поддержке программы УрО РАН(№ 15-18-521) и гранта РФФИ (№ 16-35-00278мол_а).

Список литературы Органическое вещество, катагенетическая преобразованность и генерационный потенциал казанско-татарских отложений севера Предуральского прогиба

- Атлас пермских углей Печорского бассейна / В. П. Куклев, И. В. Пичугин, А. В. Подмарков и др. М.: Научный мир, 2000. 232 с.

- Калмыков Г. С., Летуневский В. Н. Стадии катагенеза и палеотемпературы по отражательной способности витринита в Тимано-Печорской провинции // Геология и нефтегазоносность северных районов Тимано-Печорской провинции. М., 1979. С. 89-97.

- Котик О. С., Котик И. С. Углепетрография и геохимия органического вещества отложений силовской свиты р. Сырьяга (юго-восток Коротаихинской впадины) // Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий: Материалы IV Всерос. молодеж. геолог. конф. Уфа: ООО «Альфа-реклама», 2016. С. 281-283.

- Македонов А. В. История угленакопления в Печорском бассейне. Л.: Наука, 1965. 248 с.

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба / Л. А. Анищенко, С. С. Клименко, Н. Н. Рябинкина и др. СПб.: Наука, 2004. 214 с.