Организация практической работы студентов при обучении информационным технологиям

Автор: Шевченко Людмила Анатольевна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 6 (49) т.10, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены возможности формирования теоретических знаний, практических навыков, а также контроля с учетом уровней усвоения информационно-технологических курсов на каждой стадии обучения студентов колледжа.

Уровни усвоения знаний, профессиональные навыки, информационные технологии, формы практического занятия и контроля, связь

Короткий адрес: https://sciup.org/14250323

IDR: 14250323 | УДК: 37.016:004

Текст научной статьи Организация практической работы студентов при обучении информационным технологиям

Введение . Согласно квалификационной характеристике специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» выпускник колледжа должен быть готов к профессиональной деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, выполнению обязательств и хозяйственных операций в качестве бухгалтера на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно-правовых форм. Сегодня все виды профессиональной деятельности бухгалтера напрямую связаны с информационно-технологическими компетенциями. Качество и уровень полученного образования определяет конкурентоспособность специалиста, его возможность адаптации к быстроменяющейся среде, степень взаимодействия, развитие информационных коммуникаций. Поэтому при обучении студентов необходимо уделять особое внимание практическому обучению, формированию навыков, и связи обучения с контролем. Улучшение методологической системности и усиление акцента творческого развития позволят повысить качество практического обучения экономистов и менеджеров.

Дидактические подходы к обучению. Процесс обучения состоит из основных составляющих: теории, практики и контроля, обеспечивающих единство образовательного процесса.

В системе образования сформирована определенная дидактическая структура:

– передача-усвоение новых знаний;

– формирование навыков;

– закрепление, обобщающее повторение;

– контроль знаний, умений, навыков и компетенции.

В целях ее совершенствования и повышения качества обучения преподавателю необходимо использовать четкую методологическую взаимосвязь между передачей новых знаний, формированием навыков и компетенций, контролем для каждого учебного элемента (рис.1).

Рис.1. Дидактическая взаимосвязь

При подаче теоретического материала эффективно учитывать соответствие требований контроля уровню обучения, а для практических навыков – форму дальнейшего контроля и, в конечном счете, применение. Это возможно при выборе методов обучения и контроля не случайным образом, а в зависимости от того, навыки какого уровня усвоения формируются у студентов на данной стадии обучения.

Известно, что основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность обучающихся, самостоятельная или направляемая преподавателем. Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов. Первый из них – восприятие объекта и формирование лично- стного конструкта, – связан с выделением этого объекта по признакам определяющих его существенных свойств. Этап восприятия сменяет этап осмысления, при котором происходит понимание наиболее существенных вне- и внутрисубъектных связей и отношений. Следующий этап предполагает запоминание выделенных свойств и отношений в результате многократного их восприятия и фиксации. Затем процесс переходит в этап активного воспроизведения субъектом воспринятых и понятых сущностных свойств объектов и их отношений. Процесс усвоения знаний завершает этап преобразования, который связан либо с включением вновь воспринятого знания в структуру прошлого опыта, либо с использованием его в качестве средства построения или выделения другого нового знания [5]. Кроме того, знания могут усваиваться репродуктивно (воспроизведение по образцу, по инструкции) и продуктивно (поиск и нахождение нового знания, нестандартного способа действия). Разграничивая репродуктивный и продуктивный виды деятельности и рассматривая их структуру с точки зрения самостоятельности выполнения, Бенджамин Блум определил таксономию педагогических целей в познавательной сфере, выделив шесть уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка (knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation) [1], часть этих целей реализует практическая работа студентов.

Формы практических занятий, в том числе в системе экономического направления, рассматривали многие авторы: Е.В. Бурцева , И.М. Власова , О.В. Власова , А.А. Гин , А.П. Жихарев, Е.М. Зайцева , Н.И. Лантух , Т.В. Минькович , И.А. Морев , О.И. Немиров , Ю.А. Первин , Л.М. Скаткин и др. При этом в качестве основы использовались самые разные признаки:

– изучаемая тема;

-

– характер познавательной деятельности;

-

– уровень индивидуальной подготовки;

-

– степень активности студентов;

-

– структура учебной деятельности;

-

– вид выполняемой работы;

-

– учебные дисциплины;

-

– год обучения и пр.

Многие отечественные деятели работали и в направлении адаптации таксономии Б. Блума к российской школе [2]. Тесная взаимосвязь обучения с формами контроля и учетом профессиональной направленности, тем не менее, к настоящему времени рассмотрены недостаточно и не системно.

Сложившаяся традиционная система контроля и оценки качества обучения, доминирующая на внешнем и внутреннем уровне ее функционирования в учебных заведениях России, отличается существенными недостатками.

К их числу относятся:

-

1) общая направленность средств и методов контроля на традиционные методы обучения, отсутствие связи с современными технологиями обучения, обеспечивающими развитие вариативности и доступности образовательных программ для учащихся;

-

2) отсутствие форм, методов и средств контроля, адекватных инновационным подходам к построению содержания общего образования, в частности, компетентностному подходу;

-

3) субъективизм оценок, неизбежный при традиционных формах, методах и средствах диагностики учебных достижений;

-

4) недостаточное использование возможностей индивидуализированного подхода в процессе текущего контроля учебных достижений обучающихся;

-

5) неэффективное выполнение обучающей и мотивационной функций контроля, препятствующего в своей традиционной постановке установлению отношений сотрудничества между студентом и преподавателем [3].

В целях устранения недостатков традиционной системы контроля необходимо рассматривать не только систему оценки, но и систему формирования контролируемых знаний, навыков, компетенций, прослеживая их взаимосвязь при изучении каждой темы. Такую структурированную взаимосвязь форм обучения и контроля можно получить, используя таксономию Б. Блума, непрерывно придерживаясь на всех стадиях обучения определенного уровня усвоения каждого учебного элемента.

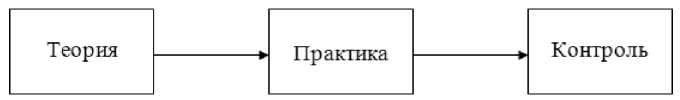

Моделирование разноуровневого обучения. Рассмотрим модель разноуровневого обучения и усвоения информации по теме «Экономический анализ электронных таблиц» (рис.2).

Рис. 2. Модель поэтапного разноуровневого обучения студентов информационным технологиям

Теоретическое обучение начального уровня (I), именуемого «Понимание, узнавание» представляет собой ознакомление, формирование способности к восприятию обучающимся дальнейшего материала. Цель практического обучения здесь определяется как формирование первичного навыка. Формой занятия может быть фронтальная работа всех студентов группы над общим заданием. В теме «Экономический анализ электронных таблиц» дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» – это использование готового образца обработки данных (например, расчеты в заданном массиве данных при помощи функций СУММЕСЛИ() (SUMIF), СЧЕТ() (COUNT) с предложенными преподавателем параметрами). Контроль в данном случае может иметь вид письменного или устного опроса, выявляющего понимание работы образца (например, вопрос об освещении назначений функций СУММЕСЛИ(), СЧЕТ(), действий параметров функций).

Теоретическое обучение II уровня, называемого «Воспроизведение» предполагает восприятие, репродуктивную деятельность обучающихся, применение знаний, полученных на предыдущих занятиях.

Особенность практического обучения состоит в работе студентов группы по «закрытому алгоритму», т.е. алгоритм выполнения практической работы может включать задания с решениями и комментариями преподавателя. От студента требуется самостоятельное изменение одного параметра. Например, по предлагаемому количеству абитуриентов из г. Ростова-на-Дону рассчитать количество иногородних. Формой контроля могут быть тестовые задания закрытой формы (тип А ): задание с выбором одного правильного ответа из числа предложенных.

Изучение теории на III уровне «Применение» нацелено на формирование способности использования знаний в нетипичных ситуациях и продуктивную деятельность обучающихся. Форма практических занятий данного уровня – работа студентов по «открытому алгоритму», в котором преподавателем определяется последовательность обработки данных, а формулы расчета и применение тех или иных из ранее полученных знаний и навыков студент определяет сам. Для контроля лучше применить тестовые задания открытой формы (тип В ): заполнение пропусков, завершение предложений, подстановка и т.п.

Процесс закрепления теоретических знаний IV уровня «Творчество» организует действие обучающихся в рамках изучаемой темы, но в непредвиденных обстоятельствах, самостоятельное определение пути решения. Практика в рамках темы – это разрешение студентом поставленной преподавателем проблемы, самостоятельное определение методов обработки предложенных данных и дальнейший их анализ (например, по исходным данным выполнение анализа объемов продаж и определение стратегии дальнейшей экономической политики филиала). С учетом особенностей данного уровня усвоения одной из оптимальных форм контроля здесь могут быть тестовые задания типа С на свободное составление или вычисление ответа.

Результаты внедрения разноуровневого обучения. Для внедрения модели поэтапного разноуровневого практического обучения информационным технологиям мы разработали методические указания для преподавателя и базы тестовых заданий к теме «Экономический анализ в системе электронных таблиц». Тестовые задания были апробированы в качестве средства контроля знаний, умений и навыков у студентов специальностей 080110.52 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 080105.52 «Менеджмент (по отраслям)», изучающих дисциплину «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

База тестирования включает 170 тестовых заданий, выделены 17 объектов контроля: из дидактических единиц (ДЕ), предлагаемых для ответа тестируемому, 5 формировались на I-II уровне усвоения; 7 – на III уровне, и 5 на IV. На каждый из 17 объектов контроля ДЕ приходится 10 различных тестовых заданий, из которых при тестировании в случайном порядке выбирается лишь одно.

Распределение дидактических единиц по тестовым заданиям (ТЗ) представлено в табл.1.

Таблица 1

Распределение дидактических единиц в базе тестовых заданий к теме «Экономический анализ в системе электронных таблиц»

|

Порядковый номер ТЗ |

Объект контроля (ДЕ) |

|

I этап |

|

|

1( А 1) |

Разделители в форматах данных |

|

2( А 2) |

Форматы данных ячейки |

|

3( А 3) |

Адресация, копирование формул |

|

4( А 4) |

Тип и параметры диаграммы |

|

5( А 5) |

Функция COUNTIF |

|

II этап |

|

|

6( В 1) |

Функция COUNTIF () |

|

7( В 2) |

Функция COUNT () |

|

8( В 3) |

Функция AVERAGE () |

|

9( В 4) |

Анализ диаграмм ЭТ |

|

III этап |

|

|

10( В 5) |

Функция INT () |

|

11( В 6) |

Функция IF() |

|

12( В 7) |

Функции AND(), OR() |

|

13( С 1) |

Анализ текстовых и числовых данных в двумерном массиве |

|

14( С 2) |

Анализ удельного веса |

|

15( С 3) |

Исследование при помощи функций дат |

|

16( С 4) |

Определение вида и параметров функции |

|

17( С 5) |

Анализ числовых данных с помощью функцией COUNTIF () |

Для оценки качества тестовой базы использована интегрированная оценка эффективности ( С) [4]:

mn

∑∑ a ij

С = ^^--100%, n⋅m где aij - положительный ответ i -го студента на j -й вопрос; n - количество опрошенных;

m – количество вопросов тестовых заданий, предложенных для ответа.

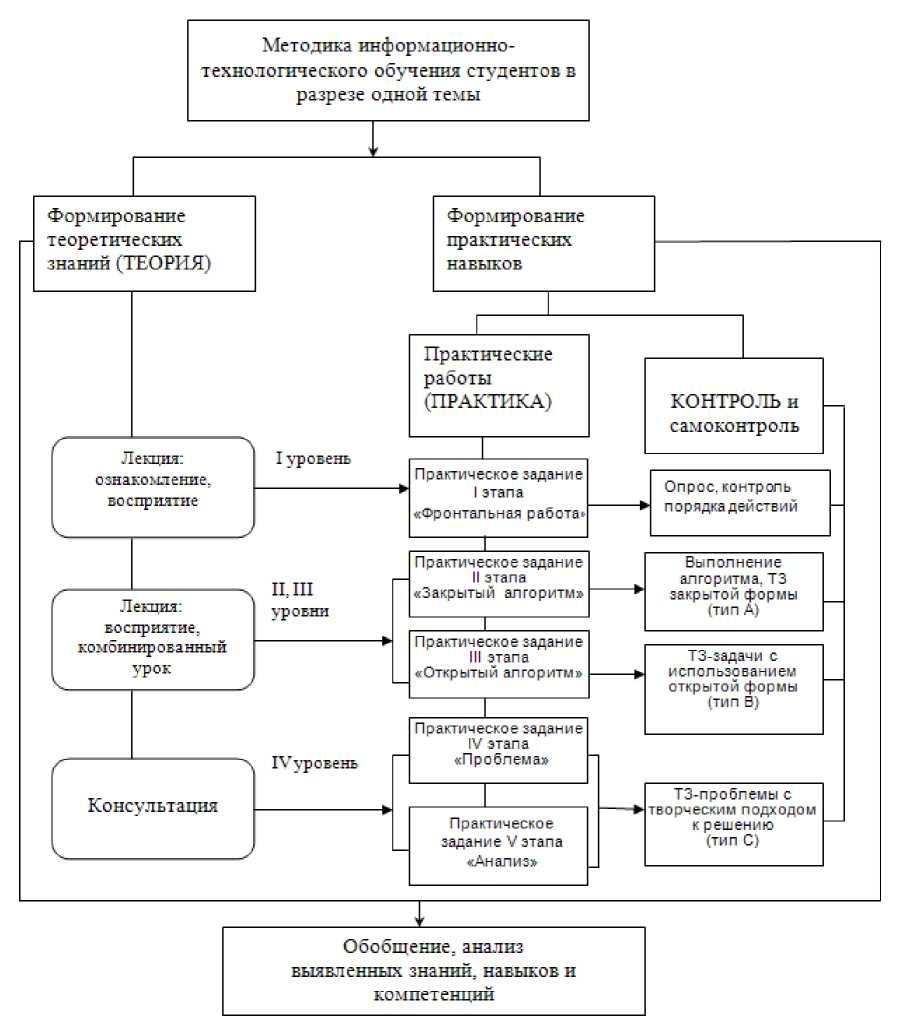

Результаты расчетов по этой формуле представлены на диаграмме интегрированной оценки эффективности тестовой базы (см. рис.3).

Рис. 3. Диаграмма интегрированной оценки эффективности тестовой базы

Судя по рисунку, тестовые задания №1, 3, 4, 15 и 17 нуждаются в доработке в силу слишком высокого или слишком низкого уровня эффективности выполнения. Задания №1 и 4 имеют чрезмерную простоту, а задания №3, 15, 17 – сложность (непонятность, неоднозначность) и подлежат корректировке. Самый низкий процент эффективности имеет тестовое задание №17, ответом на это задание является ввод самостоятельно составленной студентом формулы. Ввод может быть неверным, как из-за ошибки решения, так и опечатки, поэтому данные вопросы необходимо переработать, сведя к минимуму количество набираемой студентом информации на клавиатуре.

Планируем продолжить совершенствование базы тестирования, а также расширить применение данной методики при изучении дисциплины «Информационные технологии» студентами специальностей 230105.51 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» и 230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)».

Выводы . Данная модель поэтапного разноуровневого обучения студентов информационным технологиям предполагает тройную дидактическую взаимосвязь: «теория – практика – контроль» с учетом применения различных уровней усвоения. Способы формирования практических навыков и форм контроля должны быть выбраны не случайным образом, а в соответствии с заданным уровнем усвоения, что обеспечит получение студентом более устойчивых знаний и навыков.

Таким образом, по модели «теория – практика», на первом уровне навыки лучше всего формировать при одновременной фронтальной работе студентов. На втором уровне усвоения эффективными будут закрытый и открытый алгоритмы соответственно с пояснениями педагога или без них. При развитии творческой деятельности эффективно решение проблем, анализ путей их решения. При этом деятельность преподавателя может быть консультативной.

Что касается модели «практикум – контроль», то при усвоении знаний первого уровня корректно использовать традиционные формы: письменный или устный опрос. Для контроля знаний второго и третьего уровей уже можно применять тесты закрытой и открытой формы (по аналогии с ЕГЭ, это тестовые задания типа А и В ), контроль сформированных творческих навыков требует тестовых заданий с развернутым ответом или решение проблем (тип С ).

Выбор формы контроля случайным образом, например, при первом уровне усвоения использование закрытого тестового задания может дезориентировать обучающегося, так как этот уровень не предполагает воспроизведение и поэтому вызывает недопонимание, и как следствие получение низкого балла и снижение качества знаний.

Список литературы Организация практической работы студентов при обучении информационным технологиям

- Benjamin Bloom, Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive and Affective Domains. -New York: David McKay Company Inc, 1956. -P.375.

- Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии/В.П. Беспалько. -М.: Педагогика, 1989. -192 c.

- Болотов В.А. Системы оценки качества обучения/В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова. -М.: Логос, 2007. -191 с.

- Немиров О.И. Формирование экономических знаний студентов педагогических специальностей на основе информационных технологий: дис. … канд. пед. наук. -Ставрополь, 2004. -112 с.

- Нурминский И.И. Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся/И.И. Нурминский, Н.К. Гладышева. -М.: Педагогика, 1991. -224 с.

- Benjamin Bloom, Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive and Affective Domains. -New York: David McKay Company Inc, 1956. -P.375.

- Bespal'ko V.P. Slagaemye pedagogicheskoi tehnologii/V.P. Bespal'ko. -M.: Pedagogika, 1989. -192 c. -in Russian.

- Bolotov V.A. Sistemy ocenki kachestva obucheniya/V.A. Bolotov, N.F. Efremova. -M.: Logos, 2007. -191 s. -in Russian.

- Nemirov O.I. Formirovanie ekonomicheskih znanii studentov pedagogicheskih special'nostei na osnove informacionnyh tehnologii: dis. … kand. ped. nauk. -Stavropol', 2004. -112 s. -in Russian.

- Nurminskii I.I. Statisticheskie zakonomernosti formirovaniya znanii i umenii uchaschihsya/I.I. Nurminskii, N.K. Gladysheva. -M.: Pedagogika, 1991. -224 s. -in Russian.