Организация школ-интернатов и специальных школ на Южном Урале в 1950 - 1960-е гг

Автор: Леонтьева Евгения Анатольевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Описаны особенности организации и деятельности учебных заведений школ-интернатов нового типа на Южном Урале в 1950 - 1960-е гг. Раскрыта специфика учебно-воспитательной работы в данных общеобразовательных учебных заведениях.

Школа-интернат, воспитание, учащиеся, группа, медицинский отбор, образовательный процесс, семья

Короткий адрес: https://sciup.org/14821635

IDR: 14821635

Текст научной статьи Организация школ-интернатов и специальных школ на Южном Урале в 1950 - 1960-е гг

На XX-м съезде КПСС с целью коренного улучшения работы по воспитанию и образованию подрастающего поколения было решено приступить к организации нового учебно-воспитательного учреждения – школ-интернатов. Решение государственных органов отразилось в ряде законодательных актов – Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 15 сентября 1956 г. «Об организации школ-интернатов», от 19 мая 1959 г. «О мерах по развитию школ – интернатов в 1959 – 1965 годах», Постановлении Совета Министров РСФСР от 13 апреля 1957 г. «Об утверждении положения о школе-интернате» [5, с. 247–254].

Школа-интернат представляла собой общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение нового типа. Здесь должны были создать наиболее благоприятные условия для всестороннего среднего общего и политехнического образования учащихся, обеспечения их физического и эстетического развития и подготовки к практической деятельности в различных отраслях народного хозяйства.

При организации школ-интернатов использовались типовые здания средних школ, к которым пристраивали здания для общежитий воспитанников, пищеблоков, физкультурных залов, мастерских и других подсобных помещений. Для учебных целей выделялись земельные участки, необходимое количество семян, удобрений, домашней птицы, рабочего скота, машин и инвентаря.

В школы-интернаты принимались в первую очередь дети одиноких матерей, инвалидов войны и труда, сироты. За содержание воспитанника с родителей взималась плата в зависимости от их заработка в соответствии с установленными ставками. На полное государственное обеспечение принимались дети, не имеющие родителей, в отдельных случаях (по решению исполкомов городских и районных советов депутатов трудящихся) – дети из многодетных, малообеспеченных семей. Зачисление производилось по желанию родителей или заменяющих их лиц.

Школы-интернаты как учебно-воспитательные учреждения закрытого типа отличались от детских домов тем, что у большинства воспитанников были родители и связь с семьей. С одной стороны, школа-интернат являлась домом для ребенка, с другой – в воспитании ребенка самое активное участие принимали родители. Они регулярно встречались со своими детьми. Воспитанники проводили в семье выходные и праздничные дни, каникулы.

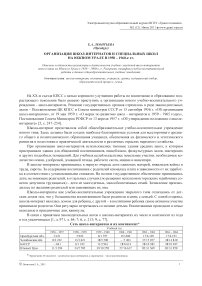

В связи с принятием законодательных актов о школах-интернатах их число и контингент из года в год увеличивался [1, д. 971, л. 64; 7; 6, с. 213; 9, с. 77].

Сеть школ-интернатов и их контингент *

|

Учебный год |

||||||

|

1956 – 1957 |

1958 – 1959 |

1959 – 1960 |

1960 – 1961 |

1962 – 1963 |

1963 – 1964 |

|

|

Оренбургская обл. |

3/421 |

5/922 |

8/1 797 |

9/2 600 |

17/6 109 |

17/6 193 |

|

Челябинская обл. |

8/2 232 |

13/3 621 |

18/5 500 |

– /7 403 |

37/15 077 |

38/14 810 |

|

БАССР |

– /641 |

6/1 242 |

13/2 961 |

18/6 614 |

28/10 383 |

28/10 947 |

|

Южный Урал |

11/3 294 |

24/5 785 |

39/10 258 |

27/16 617 |

82/31 569 |

83/31 950 |

* п римечание . в числителе – количество школ-интернатов, в знаменателе – число воспитанников.

По данным таблицы мы можем сделать вывод о том, что количество рассматриваемых учебных заведений на Южном Урале с 1958 по 1964 гг. возросло в 3,5 раза, а число учащихся – в 5,5 раза. Партийные организации передавали под данный вид школ освободившиеся здания. Так, в г. Оренбурге в 1961 г. в общежитии областной партийной школы была открыта школа-интернат на 300 мест, в г. Уфе школе-интернату передали здание бывшей гостиницы для работников культуры. Увеличение числа школ-интернатов (многие из которых имели плохую материальную базу, вследствие чего на протяжении ряда лет не имели условий для развития и нормальной организации учебной работы) все еще не удовлетворяло всех потребностей. Так, Черноотрожская школа-интернат Саракташского района Оренбургской области, открытая в 1959 г., размещалась в неприспособленных зданиях: отопление печное, водопровода и канализации не было. В аналогичных условиях находилась и Зиянчуринская школа-интернат. Неудовлетворительно велось строительство школ, серьезные ошибки допускались в комплектовании. В школы зачислялись неуспевающие и недисциплинированные дети, переростки с отставанием в учебе на 2 – 3 года. Возникшие проблемы постепенно решались, это можно проследить по работе в Бузулукской школе-интернате, созданной в 1956 г. на базе педагогического училища. Здесь отсутствовали учебные кабинеты, не было игровых комнат, площадь спален на одного человека не превышала 2 м2. К 1961 г. данная школа-интернат добилась высоких показателей и заслужила право быть представленной на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства [7].

Для дальнейшего улучшения воспитания детей и оказания помощи семье в 1950-е гг. возник новый тип школ с группами продленного дня. Вначале они появились в Москве и Ленинграде, далее (с принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. № 182 «Об организации школ с продленным днем» и Постановления Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1963 г. «О дальнейшем улучшении работы школ-интернатов, школ и групп с продленным днем») – во всех городах, рабочих поселках и сельской местности [3, с. 422; 5, с. 104].

Данные школы и группы открывались на базе школ для учащихся 1–8 классов (в первую очередь для тех детей, чьи родители работали). За счет средств родителей дети получали двухразовое горячее питание. Режим дня школьников варьировался в зависимости от возраста. Для старшеклассников предусматривалось, например, свободное время для внеклассного чтения, самостоятельной работы в библиотеке, учебных кабинетах и т.д.; для учащихся 1–3 классов это время планировалось уже более детально с указанием различных видов деятельности в расписании при соблюдении необходимой очередности. Для 1–2 классов предусматривался дневной сон, который благоприятно влиял на работоспособность и здоровье детей. Согласно принятым постановлениям, исполкомам городских и районных советов депутатов трудящихся было предоставлено право освобождать от платы за питание детей из малообеспеченных семей в количестве до 25% к общему составу учащихся школ с продленным днем (из них до 10% полностью и до 15% – до половины размера платы за питание) [5, с. 104].

В школы с продленным днем в сельской местности могли реорганизовываться начальные школы, имеющие не менее 120 учащихся, восьмилетние (не менее 160); в городах и рабочих поселках – начальные школы, имеющие не менее 150 школьников, восьмилетние – не менее 250 воспитанников [4, с. 123]. В 1963 – 1964 гг. на Южном Урале контингент учащихся в школах и группах продленного дня увеличился в 1,5 раза (с 25 100 до 36 420 чел.). Из них в Оренбургской области – в 1,3 раза (с 6 970 до 9 200 воспитанников), в Челябинской – в 1,4 раза (с 5 030 до 7 220), в БАССР – в 1,5 раза (с 13 100 до 20 000 учащихся) [2].

Большим вниманием в Советском Союзе были окружены дети, страдающие теми или иными недостатками в развитии. Развитие специального воспитания и обучения аномальных детей началось в СССР после Октября 1917 г. В дореволюционной России не было государственной системы школ для таких детей. Существовали только единичные учреждения частного и благотворительного характера. В СССР была создана целая система специального воспитания и обучения – вспомогательные школы (для умственно отсталых детей), школы для глухих, слепых, слабовидящих и слабослышащих, школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, школы для детей с нарушениями моторно-двигательного аппарата.

С принятием Постановления Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1960 г. «О сроках обучения в общеобразовательных школах для слепых, слабовидящих, тугоухих и глухонемых детей», от 30 ноября 1961 г. «О сроках обучения в общеобразовательных школах для детей, перенесших полиомиелит» устанавливался порядок образовательного процесса. Дети, перенесшие полиомиелит, обучались в неполных средних школах девять лет. Для умственно отсталых детей (олигофренов) обучение во вспомогательных школах определялось семилетним сроком [4, с. 363–364].

Для детей с отклонениями в развитии в 1950 –1960-е гг. создавались специальные школы-интернаты с особым режимом (утвержденные Министерством просвещения РСФСР «Положение о школе-интернате с особым режимом для детей, перенесших полиомиелит», «О школе-интернате с особым режимом для умственно отсталых детей», «О школе-интернате с особым режимом для слабовидящих детей» и др.). Главной задачей этих учреждений являлась организация систематической лечебно-оздоровительной работы и коррекционно-оздоровительных мероприятий. Зачислению в специальные школы-интернаты подлежали дети школьного возраста или дети с превышением возрастных норм на два года. Предварительный отбор учащихся проводился медико-педагогической комиссией. По мере восстановления здоровья воспитанника при наличии к тому медицинских показаний ребенок переводился в массовую школу или школу-интернат массового типа.

На начало 1960 – 1961 учебного года на Южном Урале действовало 55 школ-интернатов для детей с физическими и умственными отклонениями с 4 341 воспитанником. Из них в Оренбургской области – 10 интернатов, в Челябинской – 13, в Башкирии – 32, с количеством детей 708, 1 530 и 2 105 чел. соответственно [2].

Материальная база специальных школ и школ-интернатов не была одинаковой. Например, Оренбургская школа для слепых, в которой в 1959 – 1960 учебном году обучалось 80 детей, размещалась в приспособленном здании, имела отдельные спальные и учебные комнаты, спортзал. Бирская школа-интернат Башкирской АССР для слепых детей располагалась в ветхом неприспособленном для обучения здании. Близость грунтовых вод делало его сырым, из-за чего в помещении стоял запах болота, гниющего дерева, плесени.

Необходимо отметить, что не все дети с недостатками в развитии были охвачены обучением. Так, на 1 января 1960 г. в Оренбургской области не было охвачено обучением 16 слепых подростков. В 1955 г. в БАССР 22 глухонемых не обучались. Основной причиной этого было невнимательное отношение многих руководителей отделов образования к направлению детей в школы. То же можно сказать о сельских советах, которые не предоставляли транспортных средств для отправки детей в учебные заведения. Родители не имели возможности часто навещать детей, обучающихся за 80 – 100 км от дома. Многие родители относились с недоверием к специальным школам-интернатам, опасаясь, что в них плохо кормят и обижают детей, не следят за их здоровьем [1, д. 755, л. 1–2; 8].

Развитие системы школьного образования в 1950 – 1960-е гг. диктовалось потребностью в грамотных членах общества в связи с достижениями НТР. Государство, заботясь о народе, ввело новые учебно-воспитательные учреждения – школы-интернаты для детей одиноких матерей, группы продленного дня, специальные школы для инвалидов. На Южном Урале, как и по всей стране, проводилась большая работа по улучшению размещения и упорядочению сети данных учреждений, увеличению числа учащихся. Существующие недостатки государственные органы по возможности решали.

Список литературы Организация школ-интернатов и специальных школ на Южном Урале в 1950 - 1960-е гг

- Государственный архив Оренбургской области, ф. 1893, оп. 3.

- Государственный архив Российской Федерации, ф. 411, оп. 3.

- КПСС о культуре, просвещении и науке: сб. документов. М., 1963.

- Народное образование в СССР/под ред. И.А. Каирова, Н.К. Гончарова. М., 1957.

- Народное образование в СССР: сб. нормативных актов. М., 1987.

- Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет. Уфа, 1989.

- Российский государственный архив новейшей истории, ф. 5, оп. 37, д. 95, л. 54.

- Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан, ф. 798, оп. 9, д. 1357, л. 1-11.

- Челябинская область от ХХ к ХХI съезду КПСС (цифры и факты). Челябинск, 1958.