Организация учебно-исследовательской деятельности студентов при изучении дисциплины "Аналитическая химия"

Автор: Шарахматова Ольга Станиславовна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Статья в выпуске: 2 (9), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы организации и проведения учебно-исследовательской деятельности обучающихся на занятиях по дисциплине «Аналитическая химия» в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Донецкий техникум химических технологий и фармации».

Исследование, эксперимент, учебная деятельность, познавательная активность, качество знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/15018023

IDR: 15018023

Текст научной статьи Организация учебно-исследовательской деятельности студентов при изучении дисциплины "Аналитическая химия"

Химия - наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения, опыты, аналитические обобщения и выводы, поэтому организация учебно -исследовательской деятельности студентов при изучении дисциплины «Аналитическая химия» -необходимый фактор, позволяющий повысить интерес к химической науке, сделать её увлекательной, занимательной и полезной в будущей профессиональной деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает развитие самостоятельного мышления, умения добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения.

Метод учебно-исследовательских задач позволяет органично интегрировать знания из разных областей и применять их на практике, генерируя при этом новые идеи.

Учебно-исследовательская деятельность - это одна из технологий воспитания мотивированной личности.

В современной литературе указывается, что решение исследовательских задач преимущественно должно осуществляться путём создания специальной развивающей среды, в которой студент находил бы стимулы для самообучения и развития (Э. Де Боно, Б.В. Всесвятский, Дж. Дьюи, И.И. Ильясов, М.В. Кларин, А.И. Савенков и др.). Опираясь на ряд исследований (Г.А. Ковалёв, М. Черноушек, Б. Краус), можно говорить о существовании образовательной среды конкретной образовательной организации. В основе выделения образовательной среды учреждения лежит желание решения проблемы оптимальной организации среды, способствующей формированию будущего специалиста [1].

Для аналитической химии характерна широкая область применения. Это связано, прежде всего, с контролем продуктов питания и объектов окружающей среды (воздуха, воды, почв).

В новое столетие аналитическая химия вошла с огромным арсеналом методов и средств химического анализа, с развитой теорией и общей методологией, с богатым опытом решения сложных практических задач, с широкой сетью лабораторий и необходимым кадровым потенциалом. Если поставить вопрос о том, что более всего необходимо на данном этапе, то ответ будет однозначным – это мощный кадровый потенциал.

В решении проблемы подготовки высококвалифицированных аналитиков-профессионалов эффективно комплексное применение методов учебного исследования на всех этапах обучения. Они помогают студентам осмыслить конкретные производственные ситуации, приобрести навыки принятия решения. В сочетании с другими педагогическими методами они позволяют конкретизировать и усилить воспитательную, познавательную и творческую функции.

Реализация исследовательского подхода в воспитательно-образовательном процессе осуществлялась поэтапно: предварительный этап (изучение и осмысление теоретических особенностей данной технологии; анализ содержания дисциплины «Аналитическая химия», вычленение основных и частных проблем; выделение основных направлений и задач развития, необходимых для организации учебно-исследовательской деятельности студентов); проектировочный этап (разработка пакета учебно-методической документации, способной обеспечить системную организацию учебно-исследовательской работы обучающихся), этап внедрения данной технологии (системные изменения в преподавании дисциплины в целом) [2].

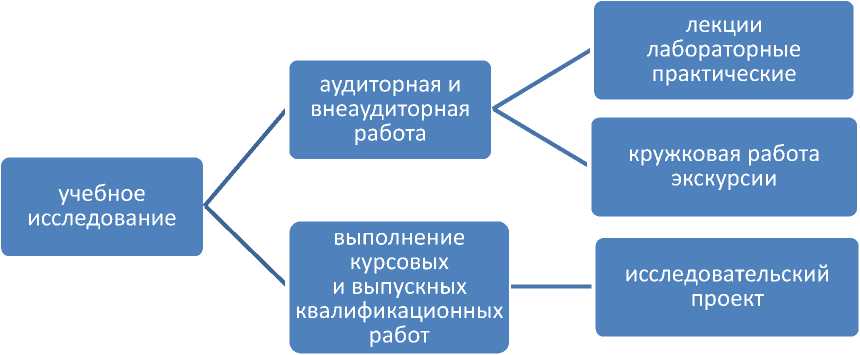

Исследовательская деятельность студентов при изучении дисциплины «Аналитическая химия» осуществляется на двух уровнях (рис. 1):

-

• учебно-исследовательская деятельность в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, предусмотренных учебным планом и программой учебной дисциплины; к данному виду деятельности относится также практическое обучение (учебные, производственные (по профилю специальности), преддипломные практики);

-

• выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.

Рис. 1. Уровни исследовательской деятельности студентов

Целью исследовательской работы студентов является развитие критического мышления.

Задачи исследовательской работы:

-

• формирование мотивации к исследовательской деятельности;

-

• поэтапное овладение методами изучения и обобщения знаний и опыта по дисциплине «Аналитическая химия», постановки и проведение эксперимента, теоретического исследования по специальности;

-

• развитие критичности в осмыслении и оценке химических явлений, идей, концепций и теорий.

Исследовательская работа обучающихся может выполняться как индивидуально, так и коллективно. Формы работы определяются в соответствии с уровнем подготовки студентов.

Содержание исследовательской работы обуславливается рабочей программой учебной дисциплины и выполняется в обязательном порядке каждым студентом под руководством преподавателя, ведущего лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия, осуществляющего руководство производственной практикой, выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ. В процессе выполнения учебных исследований обучающиеся учатся пользоваться приборами, оборудованием, самостоятельно проводить эксперименты, применять свои знания при решении конкретных задач исследовательского характера. Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании выступают исследовательские методы обучения. Они традиционно входят в арсенал методов, применяемых педагогами, но современная ситуация требует не простого фрагментарного использования исследовательских методов, а их доминирования в образовательной практике над репродуктивными методами. Использование исследовательских методов обучения создаёт условия для овладения студентами логикой научного поиска.

Исследовательская деятельность обучающихся осуществляется на лекционных занятиях путем постановки проблемных вопросов, например, при изложении темы «Характеристика аналитических реакций. Закон действия масс в применении к аналитическим реакциям» преподаватель в начале занятия ставит на предметный столик штатив с 4 пробирками, в которых находятся соответственно: раствор синего цвета (пробирка 1); раствор желтого цвета (пробирка 2); бесцветная жидкость (пробирка 3); бесцветная жидкость (пробирка 4) и информирует студентов о том, что в конце лекции будет поставлен демонстрационный эксперимент с веществами неизвестного состава. Студенты должны будут определить какие вещества находятся в сосудах, написать формулы реагирующих веществ и химические реакции. На лекции рассказывается о состоянии ионов в растворе, подробно объясняется классификация аналитических реакций. Преподаватель контролирует понимание деталей темы вопросами к аудитории. В конце занятия к доске приглашаются два студента, им предлагается ответить на вопросы, но вначале необходимо посмотреть на химический эксперимент, который проводится преподавателем, а затем ответить на вопрос, какие вещества принимали участие в химических реакциях, и написать уравнения реакций. Преподаватель приливает поочередно жидкость из пробирки 4 в пробирку 1 – синий цвет раствора меняется и становится розовым, в пробирку 2 – желтый цвет становится голубым, в пробирку 3 – выпадает белый осадок. Ответ на вопрос, какая жидкость находилась в пробирке 4,

5^ec^m/AMZ/c 2 (9)/2019 27

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ необходимо мотивировать. Для ответа на поставленный вопрос студенты вспоминают материал лекции, выдвигают рабочие гипотезы, и так шаг за шагом, используя только что полученные знания, студенты по визуальным изменениям, происходящим во время реакции в растворах, определяют перечень веществ, которые могут находиться в пробирке 4 и других пробирках. Далее они уточняют, какие опыты необходимо провести дополнительно, чтобы окончательно распознать все неизвестные вещества. В результате творческого процесса у обучающихся появляются навыки распознавания неизвестных химических процессов, веществ и возникает дефицит знаний. Их они могут пополнить в результате самостоятельной работы с учебной литературой и с помощью компьютерных технологий. На конкретном примере видно, как реализуется организованная активизация познавательного интереса студентов при изучении аналитической химии. В данном случае активность имеет кратковременный характер: период активной работы обучающегося примерно равен периоду активной работы преподавателя, но кратковременность компенсируется системным характером обучения. В этом процессе проявляется умение студента самостоятельно мыслить, творчески решать задачи, мотивировать решения, делать выводы и обобщения.

Эффективность проведения лабораторных и практических работ обеспечивается возможностью студентов самостоятельно получать результаты, выполнять анализы, анализировать и устранять ошибки и упущения. Исключается иллюстративный и ознакомительный характер проведения лабораторных и практических занятий.

Важное значение имеет организация самостоятельной работы студентов на лабораторном занятии. Проведение занятий в такой форме, при которой студент самостоятельно работает, выполняет расчеты, сам ошибается, сам находит и исправляет ошибки, приобретает профессиональный и жизненный опыт, получает навыки работы с веществами (взвешивание, прокаливание, фильтрование и т.д.).

В основу непрерывной самостоятельной исследовательской работы обучающихся по аналитической химии положено постепенное усложнение творческих индивидуальных и групповых заданий. Содержанием учебного исследования является: выбор методик анализа, отбор проб, расчет и планирование оптимальных условий проведения эксперимента, исследование и метрологическая характеристика методик анализа. Для активизации учебного исследования применяются такие формы контроля: контроль результатов конкуренции групп и отдельных студентов при решении производственных и экологических ситуаций, проведение деловых игр. Уже системой стало использование

на занятиях по аналитической химии элементов ролевой игры «Химическая лаборатория». Студенты в процессе обучения не только выполняют анализы, но и аргументируют выбранные методики, отстаивают свою точку зрения, обосновывают полученные результаты.

Практические занятия по аналитической химии позволяют студентам приобретать умения выполнять расчеты, химические превращения, уравнения реакций и т.д.

Каким образом реализуется учебное исследование на занятиях данного вида? Задачи можно решать разными путями, с одной стороны – это выполнение расчетов по образцу традиционным методом. В данном случае – студенты просто копируют решение задачи, не вдумываясь в суть происходящих процессов, а задача – она тоже несет в себе исследование. Можно задачу преподнести и в такой форме:

«Сколько миллилитров 0,1 н раствора соляной кислоты надо взять для осаждения серебра из навески в 0,6 г AgNO 3 ?», а можно предложить следующей вариант «Сколько и какую кислоту с концентрацией 0,1 н нужно взять для осаждения серебра из навески в 0,6 г AgNO 3 ?». Студенты, зная, что ионы серебра осаждаются в виде AgCl предполагают, что данная кислота – соляная и далее проводят расчеты. Когда студенты приобретают достаточный багаж знаний по аналитической химии, усложняю исследовательские задачи: Навеска 1,1622 г вещества, использующегося в приготовлении пищи, растворили в воде и раствор разбавили до 200,0 мл. К 20,0 мл этого раствора прибавили 25,0 мл 0,1 н раствора соли серебра. На титрование избытка раствора соли серебра израсходовано 5,80 мл 0,09 н раствора соли аммония. Определить массовую долю основного исходного вещества. Студенты при выполнении данного задания должны предположить, что для взаимодействия был предложен реагент, содержащий ионы серебра, а качественная реакция на серебро – это взаимодействие с ионами хлора. Далее в ходе рассуждения, необходимо вспомнить, в каких веществах, используемых для приготовления пищи, присутствует хлор и прийти к выводу, что это поваренная соль NaCl. Далее, зная реакции методов осаждения, мы вспоминаем, что с нитратом серебра реагирует роданид аммония и вторым реагентом в титровании будет роданид аммония. Только после определения всех реагирующих веществ возможно выполнять расчет.

Первые самостоятельные шаги по практически полному самостоятельному исследованию обучающиеся делают при проведении учебных практик. Учебный план специальности и программы практик спланированы таким образом, что при проведении учебной практики «Химические методы анализа» студенты самостоятельно планируют

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ эксперимент, составляют установки, определяют рациональные параметры синтеза, обрабатывают результаты методами математической статистики. Имея теоретические знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Аналитическая химия», студенты уже самостоятельно предлагают методики разделения смесей; схему анализа конкретных объектов, предлагают схему анализа сплавов.

Являясь руководителем производственной практики (по профилю специальности), стараюсь направить студентов не просто на получение дополнительных навыков практической деятельности, но и на получение дополнительной возможности реализовать свой творческий потенциал. Получить данные для дальнейших исследований.

Выполнение курсовой работы, которая была предусмотрена по дисциплине «Аналитическая химия», расширило возможности использования учебного исследования. Тематика курсовых работ сформирована таким образом, что позволяет сочетать в себе все классические стадии учебного исследования.

Осознание основных законов осуществления учебных и научных исследований необходимо для формирования у студентов среднего профессионального образования их мировоззренческих и будущих профессиональных установок.

Исследовательская среда, спроектированная как открытая система, наряду с субъектами, целями, содержанием, методами, средствами и формами организации исследовательской работы аккумулирует интеллектуальные, культурные, программнометодические и технические ресурсы [2]. Данная среда создаётся в процессе организационно-педагогических, технологических преобразований, учебно-методического оснащения и содействует подготовке квалифицированных кадров к профессиональной деятельности в современных условиях. Такая среда активизирует творческие процессы, представляя свободный выбор ресурсов для воплощения замыслов наряду со средствами, необходимыми для осмысления и обобщения результатов, обеспечивая тем самым дополнительные возможности познания окружающей действительности, развития личности обучающегося.

Основными формами исследовательской работы студентов при изучении дисциплины «Аналитическая химия» являются: систематическая работа при проведении аудиторных занятий, тематических внеаудиторных мероприятий, кружков, индивидуальная работа, подготовка студентов к научно-практическим конференциям.

Таким образом, решение проблемы эффективной организации исследовательской работы студентов осуществляется поэтапно.

Список литературы Организация учебно-исследовательской деятельности студентов при изучении дисциплины "Аналитическая химия"

- Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / Г. К. Селевко. - Москва: Научное образование, 2001.

- Гвоздева, Е. Е. Практико-ориентированные подходы к обучению. [Электронный ресурс]: технология исследовательского обучения в учреждениях профессионального образования // Молодой ученый. - 2014. - №6.3. - С. 21-25. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/65/10923