Организация учителем-логопедом коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи

Автор: В.Ф. Жесткова

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Дошкольное образование детей с ОВЗ

Статья в выпуске: 3 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

Описаны особенности работы по коррекции речевого недоразвития детей дошкольного возраста в связи с применением ФГОС дошкольного образования. Актуализирована потребность во взаимодействии всех участников образовательных отношений и их объединения в коллективный коррекционно-педагогический субъект.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, эффективность коррекционной работы, речевое развитие, коррекционная работа с ребенком с общим недоразвитием речи, развивающая ситуация, коллективный коррекционно-педагогический субъект.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121354

IDR: 14121354

Текст научной статьи Организация учителем-логопедом коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи

Организация и содержание дошкольного образования, технологии педагогической деятельности подверглись модернизации в связи с применением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)1 и профессионального стандарта «Педагог»2. Изменения в содержании образования отразились в основной образовательной программе дошкольного образования. Так, в планируемых результатах освоения основной образо- вательной программы конкретизировались требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. При этом должны быть учтены не только возрастные возможности и индивидуальные различия детей в траекториях развития, но и особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей-инвалидов.

При наличии детей с ОВЗ планируется содержание коррекционной работы с ними (в рамках применяемой модели инклюзивного образования). Согласно ФГОС ДО коррекционная работа должна содействовать получению дошкольного образования детьми с ОВЗ, предусматривая для них механизмы адаптации основной образовательной программы. В частности, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.

ФГОС ДО предусматривает, что коррекционная работа должна быть направлена на:

– обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы;

– освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Дети с ОВЗ могут осваивать основную образовательную программу в группах комбинированной или компенсирующей направленности (в том числе дети со сложными (комплексными) нарушениями). Коррекционная работа с ними должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей1.

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии правильно организованного процесса воспитания и обучения. Поэтому тактическая задача коррекционной работы с учетом ФГОС ДО – обеспечение эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ в дошкольном общеобразовательном учреждении. Эффективным средством решения этой задачи является интеграция содержания дошкольного образования и коррекционной работы. Для обеспечения полноценной интеграции требуется эффективное взаимодействие на каждом этапе возрастного развития ребенка с ОВЗ всех участников образовательных отношений – учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, родители воспитанников.

Эффективность коррекционной работы определяется:

– четкостью организации детей в период их пребывания в дошкольном учреждении;

– правильным распределением нагрузки в течение дня;

– построением образовательной деятельности с акцентом на интеграцию в другие виды детской деятельности;

– координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.

К примеру, в коррекционной работе с ребенком с общим недоразвитием речи (ОНР) требуется комплексный подход, заключающийся в создании вокруг ребенка единого коррекционного пространства. Это могут обеспечить лишь совместные действия различных специалистов, объединенных в «коллективный коррекционно-педагогический субъект». Ожидаемое целевое и ценностно-смысловое единство учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физ-воспитанию основывается на совместном и согласованном планировании коррекционной работы, на четком распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса. При этом стратегическим ориентиром выступает направленность коллективных действий «коррекционно-педагогического субъекта» на:

– формирование целостной личности ребенка с ОНР;

– интеграцию ребенка в цельную систему коррекции ОНР для формирования и развития его коммуникативных возможностей.

При этом коррекционную работу следует направлять на:

– коррекцию недостатков различных категорий детей с ОНР;

– формирование целевых ориентиров и оказание помощи этим детям в освоении основной образовательной программы дошкольного образования;

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ОНР;

– введение ребенка с ОНР в образовательную среду ДОУ;

– осуществление согласованных коррекционных действий участников «коррекционно-педагогического субъекта», учитывающих структуру дефектов ребенка с ОНР;

– включение родителей в коррекционную работу.

При этом коррекционная работа будет содействовать всестороннему развитию ребенка с ОНР, обогащению его социального опыта, гармоничному включению в коллектив сверстников. Иначе говоря, будет реализовываться требование ФГОС ДО, согласно которому образовательная деятельность не должна сводиться лишь к обучению и выработке определенных умений и навыков без учета интересов ребенка, его желаний и возможностей. Необходимо находить такие формы и методы коррекционной работы, которые позволяли бы самому ребенку открывать способы решения проблемы. Это формирует у ребенка с ОНР чувство уверенности в себе, развивает умение ориентироваться в жизненных коллизиях.

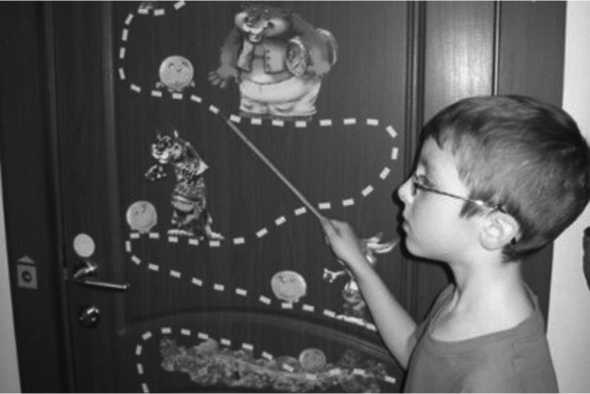

Для этого в структуре процесса коррекционной работы требуется создавать развивающие ситуации. Это такие ситуации, которые способствуют развитию ребенка вследствие того, что ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребенка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять.

Развивающая ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. Такая продолжительная ситуация развития в свою очередь состоит из цепочки взаимосвязанных и взаимообусловленных развивающих ситуаций. Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-либо объектом, может создаваться на основе каких-то событий, например, праздника, или иметь вид рассматривания иллюстраций и чтения книги.

Каждая развивающая ситуация интегрирует определенные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, реализуемых видов коррекционной деятельности и самостоятельной деятельности детей. Развивающие ситуации могут быть и социально-ориентированными. Они возникают подчас спонтанно, а опытные педагоги и родители подхватывают их и насыщают развивающим содержанием с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Но чаще всего развивающие ситуации специально создаются. Для этого следует продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечит наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям коррекционной работы с ребенком.

При проектировании развивающих ситуаций надо придерживаться определенных правил построения структуры ситуации. К примеру, она может иметь форму дидактической игры и включать следующие части:

-

1) введение в игровую ситуацию (детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической игре);

-

2) актуализация и продуцирование трудностей в игровой ситуации (при этом актуализируется субъектный опыт ребенка, а педагог организует его предметную деятельность);

-

3) «открытие» ребенком новых способов действий (педагог использует подводящий диалог, побуждающий диалог, организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках);

-

4) включение нового материала (педагог погружает ребенка в игру, в которой новый материал используется совместно с материалом, освоенным ранее);

-

5) осмысление содержания игровой ситуации (педагог фиксирует внимание детей на новом материале, задавая вопросы типа «Чем вы сегодня занимались?», «Что узнали нового?»).

Педагог, наблюдая за детьми в развивающих ситуациях, изучает их интересы, склонности, дает советы, поощряет общение друг с другом, побуждает к саморазвитию. При этом педагог – это не сторонний наблюдатель, а активный участник ситуации развития, который стремится обогащать ее новым развивающим содержанием. Продолжительность каждой структурной части зависит от возраста детей, ступени обучения (старшая или подготовительная группы).

Необходимо отметить роль предметно-развивающей среды в коррекционной работе учителя-логопеда, взаимодействующего со всеми участниками образовательных отношений. Предметно-развивающая среда должна максимально обеспечивать реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, группы, спортивного и музыкального залов, реализацию программы коррекционной работы с детей с ОНР.

Для этого предметно-развивающая среда, согласно ФГОС ДО, должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункци-ональной, вариативной, доступной и безопасной для развития детей дошкольного возраста. Она должна соответствовать особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Максимальная комфортность, эстетичность, соответствие современным требованиям должны быть присущи предметно-развивающей среде, необходимой для индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической работы. Составным звеном предметно-развивающей среды коррекционной работы с детьми с ОНР является кабинет учителя-логопеда. Он представляет собой образовательное пространство, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в котором должны обеспечивать:

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ОНР, экспериментирование с доступными им материалами, в том числе с песком и водой;

– двигательную активность детей с ОНР, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики;

– эмоциональное благополучие детей с ОНР во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;

– возможность самовыражения детей с ОНР.

Для коррекции речевых недостатков детей, обогащения и совершенствования их речи в логопедическом кабинете должна создаваться благоприятная речевая среда, которая служит инте-

ресам, потребностям и развитию детей, соответствует их возрасту.

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Поэтому для коррекционной работы с детьми с ОНР зоны моего кабинета как учителя-логопеда удобно расположены для детей и для педагога. Предусмотрено, что дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом, чтобы овладеть самостоятельной, связной, грамматически правильной устной речью и коммуникативными навыками. Каждый ребенок сможет удовлетворить свою потребность в развитии и в использовании специальных методов обучения, специальных пособий и дидактических материалов, инновационных средств коррекционного обучения. В том числе информационно-компьютерных технологий, которые являются для ребенка яркой, привлекательной, динамической, звуковой картинкой, побуждающей к речевой коммуникации с миром. Благодаря использованию перечисленных коррекционных средств в работе с детьми с нарушением речи я достигаю высоких результатов: у детей повышается мотивация к логопедическим занятиям, формируется активная позиция субъекта речевой деятельности.

Работая с ребенком, я обращаю внимание на личностный результат – инициативность, самостоятельность, уверенность в себе, физическое развитие и любознательность. Не менее важна социализация ребенка с ОНР, его способность уверенно коммутировать в жизненных ситуациях современного мира. Для этого требуется непрерывное накопление ребенком опыта культурного общения в активном взаимодействии с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познава- тельных, физических, художественно-эстетических и др.) согласно возрастным и индивидуальным особенностям.

В связи с этим важным инструментом коррекции речевого развития становится воспитательное взаимодействие с детьми старших членов семьи. Однако эффективность этого «инструмента» зависит от следующих педагогических условий:

– формирование ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической и речевой компетентности членов семьи;

– определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на речевое развитие ребенка;

– обогащение речевого опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.

С этим связано возрастание роли родителей в процессе коррекционной работы. В частности, привлечение родителей к участию в проектировании коррекционной деятельности, к совместной выработке планов коррекции выявленных речевых нарушений. Во многих случаях приходится изменять родительскую позицию так, чтобы родители понимали ценность речевого развития в воспитании детей, в пробуждении у них интереса к знаниям, в использовании жизненного опыта бабушек и дедушек. Важно, чтобы родители понимали необходимость создания специальных ситуаций речевого развития на «жизненном материале»1.

Развивающие ситуации, основанные на «жизненном материале», мы выстраивали в форме краткосрочных проектов нравственно-патриотической направленности. Например, это проект «Никто не забыт…» с участием не только родителей, но и старшего поколения – бабушек и дедушек. Совместная работа трех поколений сблизила всех участников процесса речевого развития: работа над семейными архивами, совместные походы по памятным местам города, оформление альбомов и книжек-раскладушек, совместные занятия в мини-музее и т.п. Аналогичную роль выполняли проекты «Мой город, улица, дом» и «Мой дом – Россия».

Применение ФГОС ДО, в содержании которого речевое развитие детей – один из приоритетов, открывает новые методические возможности для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части коррекционной работы с детьми с ОНР.

Нормы ФГОС ДО не загоняют в строгие рамки при устранении речевого дефекта, а, наоборот, побуждают к поиску рациональных решений, делая работу по коррекции речевых нарушений творческой и интересной.

Список литературы Организация учителем-логопедом коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи

- Жесткова В.Ф. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР у дошкольников 5–7 лет. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014