Организация взаимодействия сетевого профессионального сообщества педагогов методом сетевых образовательных проектов

Автор: Коротков А.М., Карпушова О.А., Спиридонова С.Б.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 5 (94), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен метод организации сетевого профессионального сообщества педагогов, обеспечивающий высокую вовлеченность и активность его участников, продуктивность их деятельности и оперативный контроль ее результативности. Описан опыт организации деятельности регионального сетевого сообщества в проекте «Разработка программы “Педагогические кадры для региона”».

Сетевое профессиональное сообщество, сетевой образовательный проект, образовательный продукт, единый образовательный контент, верификация, онлайн-курс

Короткий адрес: https://sciup.org/148330064

IDR: 148330064 | УДК: 373.66

Текст научной статьи Организация взаимодействия сетевого профессионального сообщества педагогов методом сетевых образовательных проектов

№ 5(94). 22 ноября 2024 ■

Сетевые профессиональные сообщества рассматриваются исследователями как объединения субъектов, основанные на общности идей и форм активности в сети Интернет [11] с целью обмена опытом, выработки и поиска новых знаний, разработки более эффективных подходов в вопросах решения существующих профессиональных задач [9]. Для организации взаимодействия участников сетевых профессиональных сообществ чаще всего используются интернет-площадки, создаваемые преимущественно на базе популярных социальных сетей.

Активное развитие сетевых профессиональных, в том числе педагогических, сообществ, функционирующих в интернет-пространстве обусловлено рядом факторов.

Во-первых, это связано с новыми приоритетами развития системы высшего образования, эффективная реализация которых возможна путем объединения усилий субъектов образования разных уровней. Такими приоритетными направлениями, заявленными в «Концепции подготовки педагогических кадров в РФ до 2030 г.» [6] являются практикоориентированность педагогического образования, интеграция деятельности специалистов разных институтов образования в подготовке кадров для своего региона, развитие допрофессиональной педагогической подготовки, обусловившей массовое открытие психолого-педагогических классов при их вузовском сопровождении; подготовка педагогических кад ров в рамках национально-ориентированного образования; введение базового ядра в содержание программ всех уровней непрерывного образования; создание учебно-педагогических и образовательных округов.

Вовлеченность институционально разных, не ограниченных по количеству и территориальной удаленности субъектов образования, в решение задач по подготовке педагогов порождает в свою очередь необходимость разработки, как отмечают Г.А. Игнатьева и А.В. Моисеенко, «новых механизмов проектно-сетевых и коллективных форм соорганизации обучающихся и преподавателей при реализации проектных и образовательных инициатив в регионе» [4, с. 5]. Дополняя тезис авторов, мы делаем акцент на соорганизации более широкого круга субъектов: преподавателей, студентов, методистов педагогического вуза и районного методического актива, педагогов-наставников, учителей и администрации школ и т. д. – всех тех участников, которые готовят педагогов, организуют и сопровождают их практику или стажировку. Эти тенденции в подготовке педагогических кадров по новому определяют развитие традиционных сетевых объединений специалистов.

Во-вторых, развитие сетевых профессиональных педагогических сообществ обусловлено интенсивным становлением инфраструктуры самих социальных сетей, выступающих в качестве площадок для конструктивного взаимодействия. Отсутствие ограничений по количеству участников, их местонахождению и времени интеракций, технологически простые механизмы размещения информации и учебного материала в любых форматах (текст, аудио- и видеоролики, картинки, игры, тренажеры и т. д.), а также оперативность обратной связи делают современные интернет-ресурсы технически незаменимым инструментом интеграции субъектов образовательного процесса в сетевые профессиональные педагогические сообщества.

Актуальность объединения педагогов в сетевые профессиональные сообщества вызывает широкий исследовательский интерес, который носит преимущественно прикладной характер. Авторы описывают эффективность таких сообществ в разных сферах профессиональной деятельности: в организации методического сопровождения педагогов-предметников, системы непрерывного педагогического образования в регионе; в осуществлении поддержки и развития ИКТ-компетентности педагогов; в обучении интеллектуально одаренных школьников; в обеспечении условий профессионального и личностного становления педагогов-дошкольников, педагогов-психологов (других специалистов) и т. д.

Обобщая опыт организации сетевых профессиональных сообществ, исследователи подчеркивают их преимущества в профессиональной деятельности педагогов и развитии у них профессионально значимых качеств личности. Например, в качестве таких преимуществ авторы называют оперативное получение информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности, в том числе контента, созданного в результате обсуждения, дискуссии [9, 10]; мобильность обмена знаниями между субъектами c возможностью осуществлять специализированные, адресные интеракции и, как следствие, распространять эффективные практики [10] и формировать базу данных педагогических решений [14]; расширение границ профессионального взаимодействия за пределами муниципалитета, региона [1]; формирование неформальных профессиональных связей, построенных на принципах равенства и добровольности [2, 9, 16]; развитие творческого мышления педагогов и реализация их профессиональных амбиций [14] и т. д. В исследовании С.В. Сухановой показана взаимосвязь в профессиональном развитии субъектов сетевого профессионального сообщества и самого сообщества как такового [15]. По мнению автора, педагог, становясь участником сетевого взаимодействия, с одной стороны, повышает уровень собственной компетентности, а с другой стороны, через различные формы обратной связи привносит изменения в содержание и характер деятельности сообщества, тем самым совершенствуя и развивая их [Там же]. Рассматривая роль сетевых сообществ Интернета в учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов, А.Н. Сергеев делает акцент на уникальной возможности «моделирования реальных ситуаций учебной деятельности учеников, организации особой учебной среды, где воссоздаются условия реализации учебных проектов с детьми» [11, с. 93].

Подчеркивая эффективность организации деятельности сетевых профессиональных сообществ, авторы чаще всего описывают содержание и результаты их деятельности, эффекты, которые были выявлены в процессе их функционирования, формы и степень активности их участников. В массовой практике сетевые профессиональные сообщества чаще всего выполняет ресурсную поддерживающую функцию, в том числе для организации неформального общения педагогов, фрагментарного обмена опытом. Их деятельность слабо управляема, а потому не продуктивна. В этой статье мы предлагаем рассмотреть способ организации взаимодействия в сетевых профессиональных сообществах, который обеспечивает: 1) высокую вовлеченность и активность участников, 2) продуктивность их деятельности и 3) оперативный контроль ее результативности.

Мы понимаем под сетевым образовательным сообществом педагогов - объединение в сети представителей различных институтов образования с целью организации совместной деятельности, направленной на создание общего образовательного продукта. Функционирование сетевого профессионального сообщества с целью совместного решения тех или иных задач обеспечивает содержательное единомыслие субъектов, единство целеполагания, высокую степень взаимного обмена и взаимоэкс-пертизы.

Деятельность сетевых профессиональных сообществ рассматривается исследователями преимущественно с двух позиций: с точки зрения профессионального становления педагогов на разных его этапах и с точки зрения эффективности организации их совместной деятельности , нацеленной на достижение общего результата.

Необходимость профессиональных сообществ для становления и развития профессионала как субъекта деятельности обусловлена возрастно-психологическими особенностями. В сообществах реализуются потребности в совместной деятельности, общении, взаимоотношениях с другими людьми, которые, по мнению В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, являются «онтологическими основаниями жизни взрослого человека» [13]. При этом именно в профессиональных сообществах деятельность и общение приобретают общественно значимый смысл.

С точки зрения профессионального становления цели формирования сообщества педагогов могут быть очень разнообразны. Л.С. Илюшин и А.А. Азабель включают в этот диапазон широкий перечень мотивов и целей: от потребности педагога в профессиональной коммуникации, далее рефлексии до формирования профессиональной идентичности и принятия сущностных смыслов профессии [5]. Именно функционирование сетевых профессиональных сообществ является, по мнению автора, ресурсом системного преодоления формального, немотивированного педагогического образования [Там же]. Г.А. Игнатьева и А.В. Моисеенко рассматривает целесообразность такой соорганизации субъектов образования как фактор становления профессионализма педагогов за счет формирования единых ценностно-смысловых ориентиров специалистов, функционально принадлежащих к разным видам педагогической деятельности [4].

С позиции эффективности реализации совместной деятельности, ориентированной на достижение общего результата, сетевые профессиональные сообщества обеспечивают единство целеполагания, профессиональное единомыслие, высокую степень взаимного обмена и взаимоэкспертизы и вза-имконтроля.

Формирование сетевых профессиональных сообществ с целью организации продуктивной совместной деятельности эффективно обеспечивает как подготовку педагогов в учебнопрофессиональной деятельности, так и решение управленческих задач в сфере образования. И в том, и в другом случае принципиальным остается вопрос о способах организации взаимодействия субъектов разных институциональных уровней. В современных исследованиях описываются механизмы преимущественно стихийного формирования сетевых профессиональных сообществ педагогов. Например, Ю.Б. Ешкилев в качестве такого механизма рассматривает самоорганизацию специалистов на основе рейтинговых достижений в определенной предметной области и, как следствие, появление неформальных лидеров и экспертов в том или ином вопросе, выдвигаемых самими участниками сети [3]. На преобладание в профессиональных сообществах, развивающихся на базе популярных социальных сетей, «горизонтальной» системы управления (при сравнительно небольшом проценте административного давления) указывает и Г.С. Ескайырова [2]. Автор обусловливает эффективность такого взаимодействия участников реализацией характерных для сети принципов равенства и добровольности [Там же]. По мнению Г.А. Игнатьевой и А.В. Моисеенко, продуктивное взаимодействие равноправных автономных участников сетевого профессионального сообщества осуществляется путем формирования у них особых норм взаимодействия, средств и способов сетевой самоорганизации вокруг общей проектной идеи, вызывающей взаимный интерес [4]. С позиции С.И. Краснова и его соавторов, для эффективного сетевого взаимодействия недостаточно только проявления инициативы, необходимо осуществление организационно-управленческой деятельности, без которой сеть быстро деградирует и прекращает свое существование [8]. В свою очередь управление сетевым сообществом предполагает, по мнению авторов, постоянное обсуждение целей и правил совместной деятельности [Там же].

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете накоплен опыт формирования сетевых профессиональных сообществ педагогов для решения различных образовательных и управленческих задач: организации сетевой практической подготовки студентов, организационно-методического сопровождения их педагогической практики в школах, разработки сетевых внутривузовских, межрегиональных и региональных управленческих проектов: «Разработка программы развития университета» , «Развитие региональной управленческой и методической инфраструктуры научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческие кадров в рамках ЕФС» (https://dist.miroznai. ru/courses/course-v1:vspu+dpo2320+2023/about), «Разработка программы “Педагогические кадры для региона”» . Анализ результатов изучения представленных практик, показал, что способ организации взаимодействия в сетевом профессиональном сообществе должен соответствовать определенным требованиям. Этот способ должен обеспечивать: 1) интеграцию в сети субъектов образования разного институционального уровня для решения общей задачи, 2) создание в процессе совместной деятельности общего образовательного продукта.

В качестве способа, отвечающего этим требованиям, мы предлагаем разработанный под руководством А.М. Короткова и апробированный в образовательной практике, метод сетевых образовательных проектов (далее - СОП) как управленческий инструмент, позволяющий объединить в сети необходимое количество участников профессионального сообщества и организовать их продуктивное взаимодействие [7].

Сущностные характеристики и динамическую структуру метода СОП мы ранее подробно рассматривали [Там же]. Метод СОП представляет собой способ организации в сети совместно-распределенной деятельности субъектов образования с целью создания конкретного образовательного продукта и формирования соответствующих ему компетенций [7]. Сущностными характеристиками метода СОП являются: 1) ориентированность его участников на единый результат - общий образовательный продукт и 2) взаимодействие в сети на основе единого верифицированного и постоянно верифицируемого образовательного контента. Соответственно, организованное по методу СОП взаимодействие в сетевом профессиональном сообществе строится на основе единого верифицированного образовательного контента в сети Интернет с целью создания общего образовательного продукта.

Высокая степень интеграции субъектов в СОП достигается за счет ресурсов сети. При этом сеть понимается нами как сеть персон - представителей сети различных институтов, объединенных ресурсами телекоммуникационной сети. Продуктивность деятельности в СОП обеспечивается последовательной реализацией участниками сетевых действий на каждом его этапе.

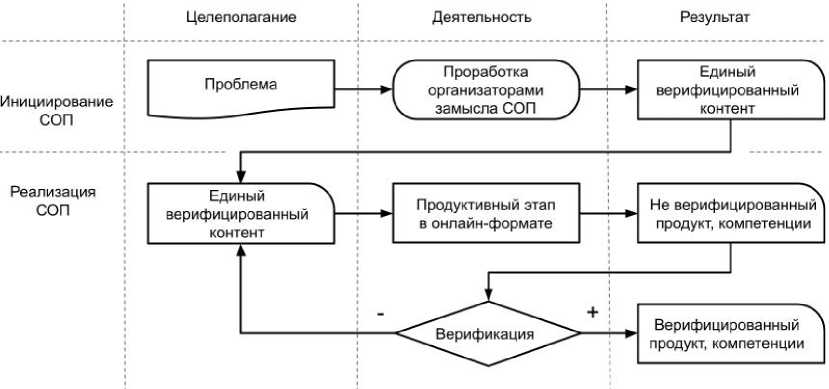

Организацию деятельности сетевого профессионального сообщества педагогов с применением метода СОП можно представить как динамическую структуру (см. рис. на с. 8).

Рис. Организации деятельности сетевого профессионального сообщества педагогов методом СОП

Согласно динамической структуре организация деятельности сетевого профессионального сообщества включает инициирование проекта и его реализацию.

В процессе инициирования руководителем и командой организаторов формулируются общие цели и планируется результат - прототип общего образовательного продукта и формируемых в процессе его создания компетенций, создается единый верифицированный контент, на основе которого будет строиться взаимодействие участников сетевого профессионального сообщества, определяется регламент их деятельности в процессе реализации.

Реализация СОП представляет собой циклическое повторение функционально отличающихся друг от друга этапов: деятельностного (продуктивного) в онлайн-формате и верификационного. Результатом деятельности сетевого профессионального сообщества на продуктивном онлайн-этапе является общий промежуточный продукт и формируемые в процессе его создания компетенции. Верификационный этап – встреча, организованная в очном формате или с помощью интернет ресурсов, – посвящен рефлексии и экспертизе созданного совместными усилиями промежуточного продукта.

Выделяя продуктивный и верификационный этапы организации деятельности сетевого профессионального сообщества как обязательные в создании общего образовательного продукта и формировании в процессе этого создания необходимых компетенций, мы опирались на представления о сущностных формах деятельности, которые В.И. Слободчиков определяет как предметную деятельность: «субъект – способ действия – предмет», и рефлексивную деятельность или «деятельность над деятельностью», когда предметная деятельность оказывается особым «предметом» рефлексии [12, с. 74]. Соответственно организация взаимодействия субъектов сетевого профессионального сообщества по методу СОП должна обеспечивать как предметность их деятельности, которая выражается в создании единого образовательного продукта, так и рефлексивность процесса его создания, когда каждый участник способен осознавать назначение продукта, проектировать его прототип, управлять его разработкой, преобразовывать промежуточные продукты, исследовать и оценивать полученный результат.

По мнению В.И. Слободчикова, именно в сущностном единстве продуктивной и рефлексивной деятельности каждый участник «оказывается не только субъектом какой-либо конкретной деятельности, но прежде всего - субъектом собственной деятельности» [Там же]. Продолжением этой идеи является подход С.И. Краснова и его коллег, которые видят новый смысл педагогического профессионализма в формировании проектной субъектности как способности становиться одновременно соавтором определенного педагогического проекта и автором развития своей профессиональной деятельности [8]. Такая субъектная позиция обеспечивает участникам искреннее принятие целей общей дея- тельности как своих собственных целей, а следовательно, и обусловливает высокую мотивированность участников, осмысленность и в конечном итоге эффективность этой деятельности.

В СОП рефлексивная деятельность субъектов сетевого профессионального сообщества разворачивается на верификационном этапе. Здесь в процессе совместной экспертизы, переосмысления, коллективной доработки каждый становится создателем качественно нового, отвечающего общей цели, образовательного продукта, встраиваемого в единый верифицированный контент.

Рассмотрим опыт организации деятельности сетевого профессионального сообщества на примере реализации Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области сетевого образовательного проекта «Разработка программы “Педагогические кадры для региона” на 2025-2029 гг.» (далее – Программа) .

Выбор метода СОП для разработки Программы продиктован необходимостью широкого привлечения компетентных и заинтересованных участников из числа педагогических и управленческих кадров с целью разработки системы сетевых научно-образовательных проектов поподготовкепедагоговдлягородаиобластинаразныхэтапахихстановления:допрофессиональном,учебно-профессиональном, а также на этапе научно-методического сопровождения молодых педагогов. По замыслу Программа «Педагогические кадры для региона» должна была включать пять взаимосвязанных проектов: «Сетевые психолого-педагогические классы», «Предуниверсарий “Город мастеров”», «Учитель - наставник студента», «Траектория профессионального роста педагога», «Сетевое наставничество молодых педагогов». Эти совместные комплексные проекты ориентированы на решение задач привлечения в школу молодых педагогов. При этом привлечение рассматривается нами в широком смысле: не только как трудоустройство подготовленных педагогов, но их «выращивание», закрепление в конкретной образовательной организации, создание разветвленной системы наставничества, охватывающей все уровни подготовки педагогов и сопровождение молодых специалистов. Решение этих задач достигалось путем организации деятельности сетевого профессионального сообщества региональной системы образования, субъекты которого осуществляют подготовку педагогических и управленческих кадров для региона, их трудоустройство и научно-методическое сопровождение.

Разработка каждого из пяти проектов включала обязательные компоненты Программы: определение его целевых показателей, участников реализации данного проекта, мероприятий, направленных на реализацию целевых показателей и форм контроля, позволяющих оценить результативность целевых показателей.

Роли участников регионального сетевого сообщества определялись целями и содержанием деятельности по созданию общего продукта: 1) проектирование компонентов Программы в рамках своего проекта, 2) ее экспертиза и внедрение. Соответственно, в первую группу вошли проектировщики – представители разных субъектов региональной системы образования: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, педагогические колледжи, Волгоградская академия последипломного образования, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Волгоградской области, общеобразовательные организации. Во вторую группу вошли управленцы – руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов.

Интегрирующей основой деятельности представителей всех институтов региональной системы образования независимо от территориальной удаленности стал единый верифицированный контент онлайн-курса «Стратегический менеджмент в образовании» на образовательной платформе «Миро-знай» Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Система представленных в нем сетевых заданий обеспечивала единство целеполагания между субъектами образования разного уровня и подводила участников сетевого профессионального сообщества к созданию общего продукта.

Рассмотрим механизм интеграции субъектов сетевого профессионального сообщества на примере разработки одного из элементов Программы – целевых показателей проектов.

На продуктивном этапе команда проектировщиков, выполняя в онлайн-формате сетевые задания, создавала прототип перечня целевых показателей. Работая в сети, каждый участник в автономном режиме «под руководством» авторов курса сначала обучался проектированию целевых показателей, а затем самостоятельно продумывал и формулировал их применительно к своему проекту. Предваряющая сетевое обсуждение индивидуальная работа позволяла каждому участнику продуцировать идеи по целевым показателям, «не растворяясь» в идеях других и обеспечивала, тем самым, взаимодействие равноправных субъектов, поэтапно реализующих этот проект. Сформулированные целевые показатели размещались здесь же в сети в групповом форуме для обсуждения и экспертизы. Руководитель проектной команды модерировал работу сетевого форума: определял сроки размещения в сети индивидуального перечня целевых показателей и порядок их обсуждения, обобщал итоговый перечень и вносил его в документ Программы, доступный всем участникам сетевого профессионального сообщества региона. Команда управленцев участвовала в работе сетевого форума на продуктивном этапе в качестве экспертов, внося предложения по корректировке и дополнению целевых показателей.

Онлайн-форумы в командном сетевом проектировании выполняют ряд важных функций. Они удобны для осуществления контроля эффективности проектных действий участников и оценки результатов как итоговых, так и промежуточных. Анализ цифрового следа, отражающего действия участников в форуме, позволяет руководителю сформировать целостное представление об их продвижении или затруднениях и принять необходимые решения по коррекции деятельности. Для субъектов, вновь присоединяющихся к решению общей задачи или осуществляющих экспертную оценку, просмотр предыдущей истории взаимодействия обеспечивает быструю включенность в деятельность.

Результатом продуктивного онлайн-этапа являлся совместный промежуточный образовательный продукт – перечень целевых показателей по всем проектам. За ним следовала верификационная встреча, на которой целевые показатели пяти проектов, пройдя экспертизу по критериям согласованности (связи с целевыми показателями других проектов), достижимости (определенности во времени, наличию количественно измеримого индикатора фактически достигнутого результата проекта), изме-ряемости (доступности источников данных о динамике количественных изменений) и соответствующую корректировку «сшивались» в общий перечень. Утвержденный перечень целевых показателей встраивался в контент единой Программы и далее на их основе разрабатывались остальные ее компоненты – перечни участников, мероприятий, форм контроля целевых показателей. В результате такой поэтапной сетевой работы был создан итоговый образовательный продукт - проект Программы, реализацию которой в своих муниципальных районных и городских округах организовывали руководители органов управления образованием.

Таким образом, метод СОП позволяет организовать эффективную деятельность сетевого профессионального сообщества за счет целесообразного сочетания продуктивного и рефлексивного этапов работы его участников по созданию общего образовательного продукта. Проживание в онлайн-формате автономных и совместных этапов разработки промежуточных продуктов и их сетевого верифицирования позволяет каждому участнику сообщества стать не только соавтором качественного, востребованного в практической деятельности образовательного продукта, но и подняться на новый уровень педагогического профессионализма – сформировать способность к продуктивному сетевому взаимодействию, рефлексивному соавторству, сетевому верифицированию целей и результатов деятельности.

Список литературы Организация взаимодействия сетевого профессионального сообщества педагогов методом сетевых образовательных проектов

- Ермакова М.Н. Роль сетевых профессиональных сообществ в самообразовании педагога дошкольного образования // Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии: сб. материал. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 28 апр. 2022 г.). Чебоксары: ООО «Центр научного сотрудничества “Интерактив плюс”», 2022. С. 15–16.

- Ескайырова Г.С. Профессиональное развитие педагогов в сетевых сообществах: создание ценности, закрепление эффекта // Содержательные и процессуальные аспекты современного образования: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Астрахань, 10 марта 2021 г.). Астрахань: Изд-во Астрахан. гос. ун-та, 2021. С. 25–28.

- Ешкилев Ю.Б. Экспертный потенциал профессиональных педагогических сетевых сообществ // Евразийский образовательный диалог: материалы Междунар. форума. (г. Ярославль, 26–27 апр. 2021 г.). Ярославль: ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования», 2021. С. 65–69.

- Игнатьева Г.А., Моисеенко А.В. Формирование полипозиционной команды в условиях непрерывного опережающего образования // Вестник Мининского университета. 2024. Т. 12. № 1(46). С. 5.

- Илюшин Л.С., Азбель А.А. Профессиональные сообщества и повышение квалификации учителя: актуальные вызовы и возможности // Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по итогам III Всерос. науч.-практ. конф. (г. Москва, 16 мая 2017 г.). М.: Центр русского языка и славистики, 2017. С. 131–134.

- Концепция подготовки педагогических кадров в РФ до 2030 г. // ГАРАНТ.РУ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404830447/?ysclid=m3n022j3r8588320011 (дата обращения: 15.09.2024).

- Коротков А.М., Спиридонова С.Б., Карпушова О.А. [и др.] Метод сетевых образовательных проектов // Педагогика. 2023. Т. 87. № 11. С. 65–76.

- Краснов С.И., Григоренко Г.С., Каменский Р.Г. [и др.] Сетевая форма инновационно-методической деятельности в контексте развития проектного самосознания педагога // Ценности и смыслы. 2020. № 6(70). С. 116–140.

- Натейкина Ю.О. Сетевые профессиональные сообщества как ресурс управления персоналом // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по материалам XX Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2015. № 1(18). С. 87–90.

- Селиванова Е.А. Потенциал сетевых профессиональных сообществ в формировании готовности педагогов к обмену знаниями // Сибирский педагогический журнал. 2022. № 2. С. 108–118.

- Сергеев А.Н. Профессиональная подготовка будущих учителей в контексте обучения в сетевых сообществах интернета // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2010. № 1(45). С. 89–94.

- Слободчиков В.И. Антропологический смысл управленческой деятельности // Народное образование. 2023. № 8(1503). С. 71–74.

- Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. М.: Школьная Пресса, 2000.

- Соколова Е.Г., Соколова М.Г., Лаврентьева О.В. Сетевое сообщество как новая организационная форма в системе повышения квалификации педагогических кадров // Развитие личности в условиях цифровой трансформации: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Копейск, 31 янв. 2020 г.). Челябинск: Челябин. институт развития профессионального образования, 2020. С. 140–144.

- Суханова С.В. Интеграция аттестационных процедур с региональной системой профессионального роста педагогических работников: использование потенциала сетевых экспертных сообществ // Шамовские чтения: сб. ст. XV Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. (г. Москва, 21–25 янв. 2023 г.). М.: «5 за знания», 2023. Т. 2. С. 462–467.

- Щербаков А.В. Развитие профессионального мастерства педагога как воспитателя: потенциал сетевых профессиональных сообществ // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2. № 1(58). С. 42–54.