Организационно-правовые и методические аспекты формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды (на примере Приморского края)

Автор: Гомилевская Г.А., Путилина Т.А.

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Маркетинг услуг и территорий

Статья в выпуске: 3 (112), 2024 года.

Бесплатный доступ

Организация общественных пространств у воды имеет прямую взаимосвязь с процессами рекреационного природопользования, создания привлекательных зон отдыха и благоприятных условий жизни местного населения. При этом для отдельных территорий такая деятельность приобретает особое значение с точки зрения регионального туризма и создания эффективной экономической системы. В условиях приоритетного развития внутреннего туризма, опережающих темпов роста туристских прибытий в прибрежных территориях тема научного исследования представляется актуальной. Целью работы является на основе анализа нормативно-правовой базы и практики организации общественных рекреационных пространств у воды разработать систему оценки состояния пляжных территорий и предложить концептуальный подход к проектированию места массового отдыха у воды в Приморском крае на острове Русский. Предметом исследования является организационно-нормативное обоснование формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды. Научная новизна работы заключается в разработке методического подхода к оценке состояния пляжных территорий и открытых общественных рекреационных пространств у воды. Практическая значимость исследования состоит в анализе соответствия состояния пляжных территорий нормативно-правовым требованиям и разработке концепции создания водного кластера.

Водный туризм, туристская рекреация, пляжи, общественные пространства у воды, система оценки пляжей, критерии оценки, водный кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/140307672

IDR: 140307672 | УДК: 338.48 | DOI: 10.5281/zenodo.14453034

Текст научной статьи Организационно-правовые и методические аспекты формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды (на примере Приморского края)

To view a copy of this license, visit

Рекреационные пространства, их состояние являются одним из ресурсообразующих и инфраструктурных факторов развития туризма на территории и позволяют удовлетворить потребности местного населения и гостей туристского региона в повседневном и сезонном отдыхе. Для отдельных местностей особое значение приобретают водные и прибрежные рекреационные пространства, которые представляют собой пляжные территории, парковые, прогулочные зоны и базы отдыха вблизи водных объектов, которые носят открытый характер.

В целом пляжный отдых в структуре туристских поездок является одним из наиболее востребованных и по общим оценкам составляет внутри России порядка 40%, а в структуре выездного туризма за пределы страны достигает 70%. При этом, к ключевым регионам пляжного туризма и отдыха традиционно относят прибрежные территории Краснодарского края, Крыма, Ленинградской и Калининградской областей. Как правило, в качестве второй очереди до недавнего времени рассматривались поездки для пляжного отдыха к Тихому океану (Приморский край, Камчатский край и Сахалинская область) и Каспийскому морю (Республика Дагестан).

Напротив, за последние два года наблюдается повышенный спрос на поездки с туристскими целями в Дальневосточные регионы, что, на наш взгляд, напрямую связано с посещением прибрежных территорий. Так, при общем росте турпотока в России плюс 5% в 2023 г., прирост показателя на Дальнем Востоке составил 26%, а в Приморском крае максимально 44%. В целом, Приморье в качестве пляжного региона занимает особое место, отличается относительно тёплым морем по сравнению с другими дальневосточными субъектами, имеет протяжённую границу с Китайской Народной Республикой и развитую туристскую инфраструктуру1.

В этой связи развитие пляжного туризма требует незамедлительного решения ряда важных проблем, к которым относятся: не отвечающее современным требованиям состояние пляжных территорий, несанкционированная застройка прибрежной местности и незаконное ограничение доступа к береговой зоне, а также загрязнение водных объектов прибрежных акваторий в результате хозяйственной деятельности. В ряду системных задач формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды стоит комплексная оценка состояния пляжных территорий и разработка планировочных решений на основе оценки рекреационной ёмкости пляжей.

Предметом исследования является организационно-нормативное обоснование формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды.

Целью работы является на основе анализа нормативно-правовой базы и практики организации общественных рекреационных пространств у воды разработать систему оценки состояния пляжных территорий и предложить концептуальный подход к проектированию места массового отдыха у воды в Приморском крае на острове Русский.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования является комплексный подход к формированию процедуры оценки и оценочных показателей в сфере туризма на основе общенаучных и специальных методов, в том числе нормативно-правовых, организационно-управленческих, экономико-статистических, социологических, методов проектирования.

Вопросам пространственной организации пляжных территорий, системе оценки и проектирования мест общего пользования у воды в последнее время уделяется все больше внимания. Одной из ключевых проблем является возрастающая потребность со стороны местного населения и туристов, прибывающих в регион, в общественно доступных и качественных местах отдыха.

Основные аспекты проектирования пляжных территорий рассматриваются в трудах авторов М.П. Киба, К.И. Князева, К.Е. Романовой, А.А. Боровковой, Т.А. Демидовой, Е.А. Ван Хо Бин, К. Сайер и др. [8, 9, 14, 19], в которых раскрываются вопросы реновации пляжей и мест отдыха у воды с учётом международного и отечественного опыта и специфики ряда региональных и местных факторов, территориального районирования, в том числе соучаствующего проектирования, учёта общественного мнения при проектировании общественных пространств. Одним из таких принципов предметно-пространственного планирования пляжных территорий является информационное сопровождение на примере создания когнитивной информационной системы [3], включающей вербальные и невербальные формы, различные сценарии визуального воплощения с учётом минимизации разрушающего воздействия природных факторов.

Экологическое состояние водных объектов и примыкающих к ним территорий требует пристального внимания со стороны Министерства природных ресурсов, Федерального агентства водных ресурсов, различных инспекционных органов, в том числе Государственной инспекции по маломерным судам, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также общественных экологических организаций. Так, обращают на себя внимание исследования авторов И.В. Андреевой, А.В. Кулыровой [1, 12], в которых рассматриваются проблемы рекреационного водопользования и качества водной рекреации, уровня загрязнения воды и прибрежного песка, солнечной радиации, распространения вредных и патогенных организмов в различных регионах мира и России. Увеличенную антропогенную нагрузку испытывают мегаполисы и соседствующие с ними местности, имеющие водные объекты. На примере эколого-рекреационного анализа Большого Суздальского озера можно судить о возможности восстановления водного объекта, претерпевшего частичное загрязнение, посредством организации современных планировочных пространств, таких как прогулочные тропы, кафе, детские площадки и др.

Роль безопасной среды в местах массового пляжного отдыха отражена в работах Ю.Л. Данчук, О.В. Куликовой, Ю.В. Сорокиной, О.А. Романовой и др. [7, 11, 13], в которых рассматривается правовой режим и статус водных объектов, а также методы организации спасательных работах на пляжах и водных акваториях. Отмечается, что современная нормативноправовая база не в полной мере отражает согласованность различных нормативных актов, позволяющих на безопасном и эффективном уровне использовать водные ресурсы для организации рекреационной деятельности.

В целом понимание публичного значения, сущности и принципов организации деятельности на территориях, относящихся к водным объектам, правового режима землепользования и имущественных отношений, имеют особое значение. Многие исследования рассматриваются на примере конкретных регионов — Ленинградской и Московской областей, городов Владивосток, Сочи, Приморского и Краснодарского краёв, Республик Крым, Тыва, Бурятия, а также других регионов [2, 4, 6, 15, 17], международный опыт представлен в работах С. Ессекс и М. Кент на примере острова Майорка [18].

Использование водных общественных пространств в рекреационных целях требует изучения методических приёмов по оценке их состояния, что представлено в работах Е.Л. Беляевой, Г.А. Гомилевской, Ю.Л. Данчук, Д.А. Котельниковой, А.В. Кулыровой и других авторов [2, 6, 7, 10, 12], в которых рассматриваются отдельные факторы, оказывающие влияние на качество пребывания с учётом режима природопользования и социально-экономических условий организации отдыха. Практический характер работ даёт возможность получить экспертную оценку и социологическое сопровождение опыта реализации проектов благоустройства прибрежных территорий. При этом в работах не используются методические приёмы на основе системной оценки, что позволило бы получить более взвешенные показатели, позволяющие оценить весь комплекс факторов, формирующих условия и качество пребывания на территории открытых общественных пространств у воды.

Основная часть

Благоустройство прибрежных территорий напрямую связано с глобализацией урбанизированных пространств. Ключевой проблемой является ограниченный доступ и нехватка рекреационных территорий для массового отдыха. Также следует учесть соблюдение баланса между сохранением природных ресурсов в пределах водной территории и её использованием в процессе содержания и эксплуатации водных объектов в рамках устойчивого развития, что требуют их благоустройства, организации качественного и регулярного ухода, в целом создания комфортного отдыха.

Как научная дефиниция общественные рекреационные водные пространства представляют собой пляжные территории, парковые, прогулочные зоны и базы отдыха вблизи водных объектов, которые носят открытый характер. В зависимости от состояния прибрежной полосы пляжи делятся на песчаные, ракушечные, песчано-галечные, бетонные, каменистые, галечные. Пляжный отдых как вид деятельности подразделяется на приём солнечных и воздушных ванн, рыбалку, предоставление различных видов водного спорта (виндсерфинг, сап-туризм, яхтинг, дайвинг и др.).

Организация пляжного отдыха попадает под действие ряда нормативно-правовых актов, основные из которых:

-

- Водный кодекс РФ №74-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

-

- Земельный Кодекс РФ №136-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

-

- Закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (ред. от 08.08.2024);

-

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-

- иные санитарные нормы и правила;

-

- Постановления органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пользования водными объектами.

При организации пляжного отдыха важным является соблюдение требований по охране окружающей среды, безопасности, санитарии, правил предпринимательской деятельности, а также классификации пляжей.

К основным санитарно-эпидемиологическим требованиям относятся следующие:

-

- обустройство пляжей хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, общественными туалетами, душевыми, урнами; регулярная уборка пляжей, дератизационные и дезинсекционные мероприятия [СанПиН 3.3686-21];

-

- соответствие почвы пляжа и качества воды поверхностных водных объектов гигиеническим нормативам, накопление твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в контейнерах на контейнерных площадках;

-

- кратность исследований объекта для купания по микробиологическим показателям - один раз в 10 календарных дней; по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям - один раз в месяц [СанПиН 2.1.368421].

К примеру, соблюдение требований на пляжных территориях Приморского края контролируют надзорные органы в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологической, медико-биологической и радиационной безопасности, а также органы внутренних дел и МЧС.

Контролирующие органы выявляют нарушения, к которым зачастую относятся состав и свойства морской или речной воды по санитарным, физико-химическим и радиологическим показателям, а также сброс сточных вод и мусора, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие достаточного количества урн и общественных туалетов.

Также одними из нарушений требований статьи 65 Водного кодекса являются несоблюдение условий организации водоохранных зон, в границах которых допускается строительство и эксплуатация объектов только при условии обеспечения природоохранными мерами, что зачастую нарушается при организации хозяйственной деятельности на пляже. Как правило, это движение и стоянка транспортных средств в границах природоохранных зон, за исключением специально отведённых мест; выпас сельскохозяйственных животных, другие нарушения.

Вопросами безопасности отдыхающих занимаются органы ГИМС МЧС России, которые ежегодно перед пляжным сезоном утверждают список безопасных для отдыха у воды мест. Критерием допуска является соблюдение следующих норм безопасности: укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, техническое состояние сооружений, детских бассейнов, наличие информационных стендов и др.

Среди основных проблем с точки зрения соблюдения безопасности на пляжах зачастую выявляются следующие:

-

- фактическое открытие пляжей до официально установленного срока;

-

- отсутствие спасательных постов;

-

- несоблюдение требований очистки дна от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов;

-

- нарушения требований площади береговой части пляжа (не менее 2 кв. м) и

- площади водного зеркала (не менее 5 кв. м в проточном водоёме и 10–15 кв. м в непроточном водоёме), приходящихся на одного отдыхающего;

-

- отсутствие оградительных буйков, обозначающих границы плавания;

-

- нарушение запрета приближаться на гидроциклах ближе 100 метров к купающимся, отсутствие специально отведённым мест для пляжных спортивных игр;

-

- продажа спиртных напитков и купание в состоянии алкогольного опьянения;

-

- выгул на пляже домашних животных;

-

- другие нарушения.

Оценка действий предпринимателей на пляжных территориях рассматривается с двух позиций. Первая группа затрагивает вопросы незаконной предпринимательской деятельности: незаконное занятие земельных участков, установка шлагбаума на территории пляжа без наличия собственника, плата за въезд при отсутствии предоставления каких-либо услуг, незаконная продажа алкоголя и продукции, ограничение свободного доступа к водным объектам. Во вторую группу проблем вошли препятствия со стороны органов власти, к которым в целом можно отнести непроработанность нормативно-правовой базы, необоснованный запрет хозяйственной деятельности на арендованных пляжах, отсутствие перечня разрешённых видов деятельности, отсутствие типового договора на аренду пляжных территорий.

Наконец, в последнюю группу вошли требования к классификации пляжей согласно «Правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей» (зарегистрирован 16.05.2024 № 78173). Данная процедура включает проведение оценки их соответствия по критериям: безопасность, информационное обеспечение, наличие объектов санитарно-гигиенического назначения, предоставление дополнительных услуг, прочие требования.

Организация пляжного отдыха и создания современных общественных пространств у воды требует, с одной стороны, постоянного мониторинга состояния пляжных пространств, с другой, совершенствования действующих нормативно-правовых актов.

Анализ отраслевых нормативно-правовых факторов предшествует детальной оценке пляжных территорий на основе комплексного подхода с вовлечением в исследование целого ряда акторов. Установлено, что универсальных методов оценки мест отдыха у воды в настоящее время не существует. Так, ряд исследователей предлагают методики оценки пляжного потенциала [2, 5, 12, 13], но при этом в большинстве работ рассматриваются приёмы, нацеленные на использование отдельно экологических, архитектурных, предпринимательских или иных аспектов. В то же время отсутствуют комплексные исследования, направленные на определение туристской привлекательности общественных рекреационных пространств у воды в соответствии с потребительской оценкой, уровнем и безопасностью предоставления услуг, использованием качественных и количественных показателей.

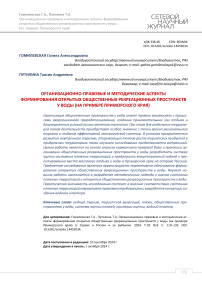

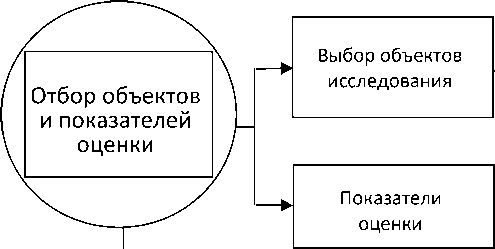

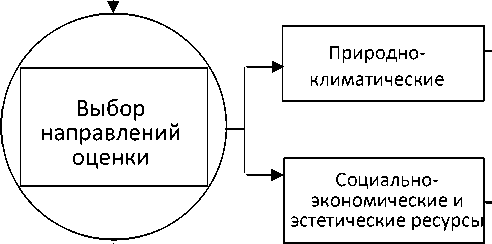

На рис. 1 представлена система оценки состояния пляжных территорий и открытых общественных рекреационных пространств у воды.

-

— муниципальные образования

-

— количество пляжей

-

— выбор параметров оценки

-

— месторасположение

-

— категория пляжа

-

- категория и номерной фонд средства размещения вблизи места отдыха у воды

-

— качество обслуживания

-

— длина и ширина пляжа, верхняя граница

-

— средняя температура воды

-

— количество дней купального сезона

-

— кривизна береговой линии

-

— количество отдыхающих

-

— численность персонала

-

— чистота пляжа, доступность пляжа

-

- качество дороги, количество мест стоянки

-

— количество объектов инфраструктуры

-

— предоставляемые услуги, цены

-

— безопасность

Рис.1 – Система оценки состояния пляжных территорий и открытых общественных рекреационных пространств у воды

Рассмотрим более подробно предложенную методику.

-

1) Выбор объектов оценки (выборки) проводится на основе выделения муниципальных образований, располагающих действующими или перспективными пляжами, далее -определения конкретных мест отдыха у воды.

-

2) Выбор показателей оценки предусматривает отбор показателей оценки по трём группам ресурсов: природно-климатическим, социально-экономическим и эстетическим. Данные направления характеризуют туристскую привлекательность, уровень комфорта и безопасности.

-

3) Определение информационных ресурсов и инструментария - анкетирование представителей администрации муниципальных образований, собственников или арендаторов мест отдыха у воды, анкетирование и контент-анализ отзывов потребителей рекреационных услуг; оценка мест отдыха у воды методом наблюдения и фиксирования оценочных показателей.

-

4) Разработка диаграммы Ганта, графика работ, который включает плановые работы с интервьюерами, их инструктаж, разработка дорожной карты маршрута исследования и очерёдности замеров (например, два раза в сезон). Далее - непосредственно сбор информации согласно план-графику.

-

5) Анализ результатов исследования сначала по группам показателей, затем выводится интегральное значение. Могут быть использованы различные балловые системы, основное требование - использование единой системы оценивания и перевода качественных показателей в количественные.

-

6) Выводы и предложения.

Интегральные показатели используются для сравнительного анализа пляжных территорий и разработки предложений по улучшению и развитию открытых общественных рекреационных пространств у воды и пляжных территорий.

Элементы данной методики прошли апробацию в Приморском крае, крупном туристском центре, который обладает широким спектром природных и рекреационных ресур- сов, расположен в акватории относительно тёплого Японского моря (до 25 ОС), соседствует с самыми развитыми странами Азии. является крупным туристским центром, лидирующим на Дальнем Востоке России по ежегодным ту- ристским посещениям.

0,80%

3,804%,10%

7,30% 4,50% 7,50%

42%

Хабаровский край

Амурская обл.

Сахалинская обл.

Москва и Московская обл. Еврейская авт. обл.

Республика Саха (Якутия) Прочие

Рис.2 – Портрет туриста Приморского края в 2023 году, домашние регионы

Оценочные данные потенциального рынка сбыта для города Владивостока составляют около полумиллиарда человек, проживающих в радиусе 1000 км.2 В большей части это жители КНР. Так, в 2024 г. поток туристов из КНР прогнозируется на уровне 300 тыс. чел. (прирост к 2023 г. более, чем в 3 раза), практически данный показатель максимально приближен к допандемийному уровню. Тем не менее, по данным Туристско-информационного центра Приморского края, основной поток приходится на туристов из Дальневосточных регионов -61,9%, среди которых первое место занимают туристы из Хабаровского края (42%). На втором месте по туристским прибытиям Амурская область (7,5%), третье место занимает Москва и Московская область (7,3%) (рис. 2). Очевидно, что большая часть туристов приезжают, в том числе, и с рекреационными целями для посещения относительно близких и удобных для туристов пляжей Приморского края.

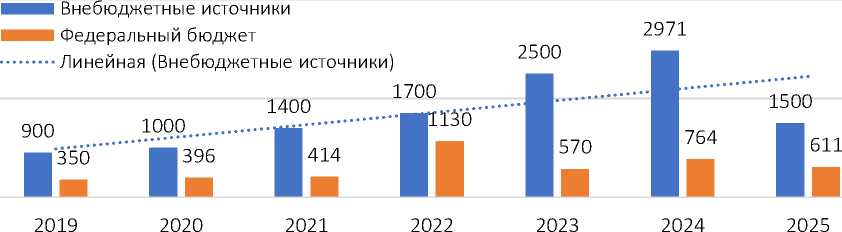

В крае наблюдается ежегодный прирост классифицированных средств размещения - со 100 ед. в 2019 г. до 517 ед. в 2024 г. С 2023 г. прирост обеспечивается вводом новых гостиниц, в т.ч. за счёт создания морского курорта федерального значения в пос. Зарубино Хасан-ского района общим количеством 3800 номеров, СПА-зонами, аквапарком и парком развлечений, рыбным рынком, этнографической деревней, благоустроенным километровым пляжем и пр. В течение года здесь смогут отдыхать до 500 тыс. чел. По данным Министерства туризма Приморского края, объём инвестиций составляет порядка 30 млрд руб. Помимо этого, за период 2019–2024 гг. в Приморский край было привлечено 14,1 млрд руб., в т.ч. 3,6 млрд руб. внебюджетных средств (рис. 3).

Рис.3 – Привлечение средств в сферу туризма Приморского края за период 2019–2025 годы, млн. руб.

В рамках предоставляемых мер поддержки развития туристской инфраструктуры в Приморском крае особое место занимают субсидии и гранты. Так, из общего количества выделенных средств в 2024 г. 73,5%, или 272 млн. руб. приходится на обустройство пляжей для муниципальных образований. Приморский край имеет одну из самых протяжённых береговых зон Дальнего Востока, пригодных для пляжного отдыха, общая длина которых составляет около 1000 км.

Морская аттрактивность в Приморском крае распространяется на известные мосты Русский и Золотой, острова архипелага Императрицы Евгении, в том числе остров Русский, около 100 пляжей, Дальневосточную кухню с морской и паназиатской тематикой и гастрофестивалями, Морской вокзал и морские экскурсии, 4 яхт-клуба и парусные регаты, на которые выходит более 80 крейсерских яхт, дайвинг-центры и сап-туры. При этом в крае наблюдается недостаток благоустроенных рекреационных зон различного типа (в том числе стоянок для каякинга) и плохое санитарное состояние линии побережья, отсутствие марин с развитой инфраструктурой. Существующая на сегодняшний день на побережье Приморья и г. Владивостока инфраструктура не в состоянии удовлетворить растущие потребности в развитии рекреации на прибрежных территориях и водного туризма.

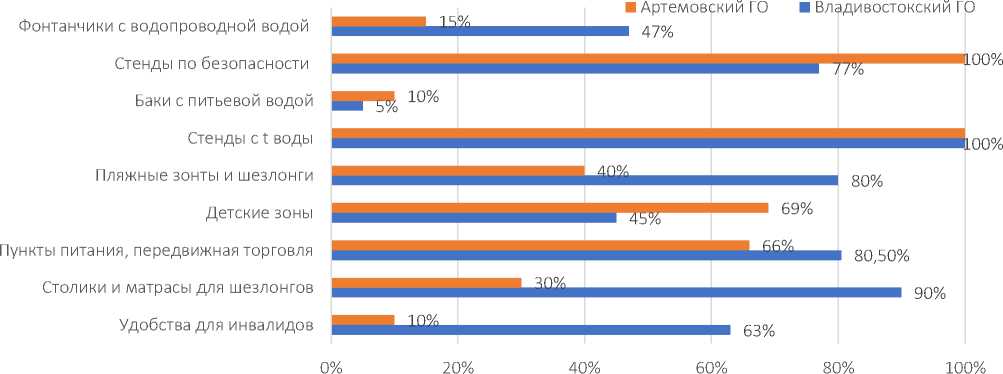

Соответственно, для анализа состояния отдельных пляжных территорий Владивостокского и Артёмовского городских округов была использована предложенная выше методика с проведением анкетирования предпринимателей-арендаторов пляжных территорий (рис. 4).

Оценка 14 пляжей проведена по санитарно-гигиеническим критериям, безопасности и соответствия общим требованиям. В ходе исследования установлено, что большинство пляжей оснащено необходимым санитарногигиеническим оборудованием. По дополнительным услугам в большей степени обустроены владивостокские пляжи (80,5%), наименьшие показатели приходятся на наличие баков с -----------------------------1 1271

Рис. 4 – Оборудование пляжей Владивостокского и Артёмовского городских округов Приморского края

питьевой водой (5 и 10%% соответственно) и удобства для инвалидов на территории артёмовских пляжей.

По критерию оценки «Общие требования» на всех пляжах проводятся очистные работы, присутствует спасательная служба, обособленные спортивные зоны с необходимым уровнем безопасности, не везде обозначаются буями границы заплыва, столики и матрасы для шезлонгов, на отдельных владивостокских пляжах отсутствует информация по безопасности.

Согласно данным анкетирования наиболее оснащёнными с точки зрения инфраструктуры являются пляжи Амурского и Уссурийского залива, как относительно пляжей о. Русский, так и относительно пляжей, расположенных на территориях других муниципальных образований. Однако, последним они проигрывают с точки зрения чистоты акватории и прибрежной территории.

Безусловно, организация комплексного исследования формирования открытых общественных пространств у воды и определение рекреационного потенциала будут способствовать принятию эффективных управленческих решений в сфере туризма и рекреации.

Так, анализ пляжей острова Русский выявил ограничения в доступности береговой зоны из-за крутых берегов и соответственно, - потенциальные возможности оборудования прибрежной территории искусственными сезонными плавучими пляжами - «Маринами», одними из наиболее привлекательных и удобных мест рассматриваются бухты Воевода, Филипповского и Бабкина. Учитывая, что рекреационная территория включает водное пространство и береговую линию, в составе морского кластера могут развиваться яхтинг, дайвинг, сёрфинг, рыбалка, пляжный, круизный и другие виды туризма, а также гостевые комплексы, предоставляющие услуги размещения, транспорта, питания, проката туристского инвентаря и т.п. [16].

В рамках реализации проекта необходимо использование методов рациональной планировки и современных строительных технологий для создания плавучих, свайных и навесных конструкций, что подтверждается опытом реализации аналогичных проектов в России и за рубежом [8, 14, 20]. Учитывая, что такие конструкции характеризуются высокой капиталоёмкостью и большим сроком окупаемости (до 10 лет), необходимо создать устойчивые связи между участниками кластера и привлекательные условия для бизнеса в виде субсидирования и финансирования обеспечивающей инфраструктуры (транспортной и инженерной) на условиях государственно-частного партнёрства.

Примером создания «Марины» может стать модульный комплекс, включающий средства размещения, питания, кемпинги, мобильную яхтенную зоны, торговый, прокатный и информационный центры. В работе приведена экспертная оценка потребности в инвестициях при создании водного кластера на основе аналогового метода и распределения государственного и частного финансирования (табл. 1).

Таблица 1 – Потребность в инвестициях на создание водного кластера на о. Русский (млн. руб.)

|

Тип работ |

Единица измерения |

Объём работ |

Стоимость проекта |

Государственные инвестиции

|

Транспортные магистрали в том числе: |

км |

48 |

800,00 |

|

– строительство асфальтированной дороги |

км |

8 |

640,00 |

|

– создание пешеходных троп, велодорожек и смотровых площадок |

км |

40 |

160,00 |

|

Коммунальные сети, в том числе: |

км |

15 |

373,60 |

|

– электрификация |

км |

15 |

27,60 |

|

– водоснабжение |

км |

10 |

280,00 |

|

– канализация |

33,00 |

||

|

Береговая инфраструктура, в том числе: |

м |

140 |

41,48 |

|

– причал Воевода |

м |

80 |

24,60 |

|

– причал Рында |

м |

40 |

12,60 |

|

– набережная-пирс Рында |

м |

20 |

4,28 |

|

Отсыпка пляжей (6 ед.) |

кв. м. |

139200 |

55,68 |

|

Итого государственное финансирование |

1270,80 |

Частные инвестиции

|

Административно-хозяйственный блок |

кв. м. |

280 |

90,72 |

|

Предприятие размещения и кемпинг |

кв. м. |

820 |

300,89 |

|

Предприятие питания |

кв. м. |

120 |

60,48 |

|

Торговый центр |

кв. м. |

60 |

30,20 |

|

Яхт-зона |

кв. м. |

220 |

90,86 |

|

Дополнительные расходы |

% |

30 |

171,20 |

|

Итого частные инвестиции |

744,35 |

||

|

Всего по проекту |

2015,15 |

||

Государственные инвестиции водного комплекса при условии софинансирования составляют 1270 млн. руб. (63 % от общей суммы инвестиций) и направлены на создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

Создание привлекательного рекреационного пространства водного типа, развитие инфраструктуры на пляжной территории привлечёт дополнительный поток туристов из края, Дальнего Востока и других регионов России, что будет содействовать повышению инвестиционной привлекательности туризма Примор- ского края как отрасли экономики. В перспективе остров Русский рассматривается как центр инновационного развития и популярный круглогодичный курорт с широким спектром услуг. В контексте инновационной инфраструктуры создание водного кластера можно рассматривать как пилотный проект организации государственно-частного взаимодействия на региональном уровне.

Заключение

В результате исследования на основе комплексного анализа нормативно-правовой базы, связанной с условиями и требованиями организации общественных рекреационных пространств у воды, а также предпринимательской оценки соответствия пляжных пространств в прибрежных территориях Приморского края установлено, что большая часть требований выполняется. При этом не учитываются возрастающие требования туристов и местного населения к организации отдыха у воды.

Развитие внутреннего туризма, с одной стороны, и благоустройство урбанизированных пространств, с другой, приводят к качественной трансформации всей системы организации пляжного отдыха: появляются современные прогулочные тропы, велодорожки, обустроенные пляжные и спортивные зоны, представляются дополнительные услуги питания, проката инвентаря и др. При этом многие прибрежные территории требуют проведения взвешенной оценки и использования современных механизмов управления инфраструктурой и качеством предоставления услуг.

В работе представлен методический подход такой оценки, который позволяет на системной уровне получить объективные показатели состояния рекреационного пространства у воды, а также разработать меры, направленные на повышение уровня комфорта, безопасности и обслуживания.

На примере оригинальной идеи создания водного кластера на острове Русский в Приморском крае предложена продуктовая модель кластера и рассчитаны инвестиционные затраты. В контексте инновационной островной инфраструктуры создание водного кластера можно рассматривать как пилотный проект организации государственно-частного взаимодействия на региональном уровне.

Список литературы Организационно-правовые и методические аспекты формирования открытых общественных рекреационных пространств у воды (на примере Приморского края)

- Андреева И.В. Опасности и риски рекреационного водопользования: векторы международных исследований. Качество рекреационных вод // Водные ресурсы. 2021. Т.48. №3. С. 280-289.

- Беляева Е.Л. Проблемы социальной оценки проектов благоустройства (на примере пляжа в Строгино) // Социология города. 2023. №1. С. 62-82. doi: 10.35211/19943520_2023_1_62.

- Бируля Е.И. Основные принципы построения когнитивной информационной системы морского пляжа // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. №8. С. 817-826.

- Галенко Е.В., Овчаренко Н.П. Базы отдыха Приморского края: состояние и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5(102). С. 125-140. doi: 10.5281/zenodo.7404152.

- Гомилевская Г.А., Романова О.Б. Нормативно-правовое регулирование пляжного туризма и функционирование объектов массового отдыха у воды (на примере Приморского края) // Фундаментальные исследования. 2015. №11(3). С. 563-568.

- Гомилевская Г.А., Сергиенко Ю. Ю., Павленко А.В. Методические основы мониторинга пляжных территорий и объектов массового отдыха у воды (на примере Приморского края) // Фундаментальные исследования. 2015. №12(5). С. 981-986.

- Данчук Ю.Л. Модель и методика расчёта размещения спасательных подразделений по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на акватории и пляжах (на примере субъекта Санкт-Петербург) // Инженерный вестник Дона. 2023. №9(105). С. 124-141.

- Киба М.П. Учебное проектирование пляжных зон отдыха в г. Сочи // Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2021. Т.3. №2. С. 44-54.

- Князева К.И., Зайчиков Р.С. Проблемы и перспективы реновации городских пляжей в городе Владивостоке // Архитектура и дизайн: история, теория, инновации. 2023. №7. С. 100-105.

- Котельников Д.А. Оценка пляжа реки Енисей для пляжно-купального отдыха в пределах города Кызыл Республики Тыва // Ratio et Natura. 2023. №2(8).

- Куликова О.В., Сорокина Ю.В. К вопросу о статусе водных объектов общего пользования в контексте обеспечения безопасности людей на водных объектах // Право и государство: теория и практика. 2024. №2(230). С. 149-153. doi: 10.47643/1815-1337_2024_2_149.

- Кулырова А.В. Эколого-рекреационная оценка современного экологического состояния нижнего большого Суздальского озера и разработка проекта по повышению его туристической привлекательности // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2021. Т.16. №1. С. 198-214.

- Романова О.А. О правовом режиме прибрежных территорий // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2023. №3(103). С. 81-91. doi: 10.17803/2311-5998.2023.103.3.081-091.

- Романова К.Е., Боровкова А.А., Демидова Т.А., Ван Хо Бин Е.А. Опыт применения методик соучаствующего проектирования на примере проекта разработки благоустройства пляжа «Солнечный» в г. Владивостоке // Мат. междунар. науч. конф. «Новые идеи нового века». Владивосток: ФАД ТОГУ, 2022. Т.1. С. 431-439.

- Ткаченко В.В. Особенности организации пляжного досуга на примере города Геленджика. // Журнал Научная палитра. 2021. №3(33).

- Щур В.В., Гомилевская Г.А. Кластерный метод развития морского туризма Приморского края (на примере острова Русский) // Фундаментальные исследования. 2016. №12. С. 842-846.

- Юрченко А.А., Рагер А.Б., Поперняк Е.В. Природные условия и ресурсы для развития пляжного туризма как фактора устойчивого развития территории Краснодарского края // Известия Дагестанского гос. педагогич. ун-та. Естественные и точные науки. 2018. Т.12. №1. С. 108-114.

- Essex S., Kent M., Newnham R. Tourism development in Mallorca. Is the water supply a limitation? // Journal of Sustainable Tourism. 2004. Vol.12. Iss.1. Рр. 4-28. DOI: 10.1080/09669580408667222.

- Sauer C. The Morphology of Landscape // Land and Life: Selections from the writings of Carl Sauer, 1964. Рр. 315-350.

- Williams A., Micallef A. Beach Management: Principles and Practice. Routledge, 2009. 460 р.