Органолептическая оценка вина как фактор его географической идентичности

Автор: Бурцев Борис Викторович, Агеева Наталья Михайловна, Антоненко Михаил Викторович, Резниченко Кристина Вячеславовна, Митрофанова Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - установление физико-химических и органолептических показателей вин ООО «Имение «Сикоры», определяемых характерными для данного географического объекта агроклиматическими и технологическими условиями для поиска критериев их географической идентификации. Объекты исследований - вина, произведенные в ООО «Имение «Сикоры» в течение 2012-2016 гг. Оценивались органолептические характеристики вин (аромат, вкус, цвет), которые обусловлены наличием комплекса летучих компонентов - альдегида, сложных эфиров, высших спиртов, летучих кислот; а также наличием органических кислот, мономерных и полимерных фенольных соединений. В ходе исследования установлено стабильное качество продукции, обладающей яркими и сложными сортовыми характеристиками аромата, присущими для винограда: Шардоне - цветочно-плодовые с оттенками яблок; Совиньон блан - цветочные с оттенками крыжовника и листа смородины; Рислинг - от цветочно-цитрусовых до ярких петрольно-минеральных; Пино нуар - фруктово-ягодные и мускусные ноты; Каберне Совиньон - ягодно-фруктовые с оттенками фиалки и сафьяна. Вкус белых и красных вин отличался гармоничной кислотностью и слаженностью, что обусловлено проведением цикла яблочно-молочного брожения, как необходимого технологического приема, в значительной степени влияющего на сложение органолептических свойств. В результате проведенного комплексного физико-химического и органолептического анализа установлена стабильность качественных характеристик вин ООО «Имение «Сикоры» в пределах каждого наименования продукции. Выявлены диапазоны варьирования концентраций комплекса летучих компонентов, органических кислот и фенольных соединений, а также показано их изменение в зависимости от срока выдержки вина. Свойства исследованных образцов вин обусловливались характерными для географического объекта «Семигорье» природными условиями, используемыми агротехническими мероприятиями и технологическими приемами.

Виноделие, органолептическая оценка вина, аромат вина, терруарные вина, качество вина

Короткий адрес: https://sciup.org/140307648

IDR: 140307648 | УДК: 663.256 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-9-203-214

Текст научной статьи Органолептическая оценка вина как фактор его географической идентичности

Введение. Органолептические свойства вина формируются совокупностью проявлений большого количества различных летучих и нелетучих химических соединений. Так, вкус вина формируют преимущественно экстрактивные компоненты – сахара, полисахариды, полифенолы, азотистые вещества, органические кислоты [1]. Аромат обусловливается наличием ароматобразую-щих компонентов – эфиров, альдегидов, высших спиртов, летучих кислот, терпеновых соединений, концентрации которых варьируют в широких пределах в зависимости от сорта винограда, места его произрастания, условий сбора урожая, технологии переработки, расы дрожжей, использованной для сбраживания сусла или мезги [1, 2].

Знание химического состава вина помогает изучить его изначальные характеристики, предсказать возможные изменения во время выдержки и позволяет специалистам целенаправленно влиять на процесс его созревания. Кроме того, важно отметить, что органолептические свойства вина, такие как вкус, аромат и цвет, играют ключевую роль в восприятии продукта потребителем и в значительной степени определяют его спрос на рынке [3–8]. Органолептический анализ достаточно часто применяется для определения сенсорного профиля продукции, установления его взаимосвязи с терруаром произрастания растительного сырья, в т. ч. сорта винограда, агротехнических мероприятий, технологии переработки и хранения [9–14].

Цель исследований – установление физикохимических и органолептических показателей вин ООО «Имение «Сикоры», определяемых характерными для данного географического объекта агроклиматическими и технологическими условиями для поиска критериев их географической идентификации.

Объекты и методы. Объектами исследований были вина, произведенные в ООО «Имение «Сикоры» в течение 2012–2016 гг.

Комплекс выполненных исследований включал определение физико-химических показателей вин при помощи стандартных методов контроля по методикам действующих ГОСТ и методам техно-химического контроля в виноделии [15]; ароматобразующих компонентов – методом газожидкостной хроматографии (свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 08–47/542.01.00143-2013.2023) на приборе

«Кристалл 2000 М» на базе Научного центра «Виноделие» и Центра коллективного пользования технологичным оборудованием ФГБНУ СКФНЦСВВ.

Органолептический анализ проводили по ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа» в соответствии с ГОСТ ISO 6658-2016 «Органолептический анализ. Методология. Общее руководство».

Физико-химические показатели исследованных образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1

|

ОЗ со 2 СО о о. ^ |

Наименование |

СК аз о СЕ О 1________ |

1 & ф 1= /3 О О * О СЕ |

Массовая концентрация |

||||

|

кислот, г/дм3 |

о СО ” 2 5 =Г ^ КО о |

о X 5 аз о |

О 5 ? ф ® сП Ё Ж ® со о. 1— Q. О С ^ Ф |

|||||

|

X 5 о 1— |

X 2Г 1— Ф с; |

|||||||

|

1 |

«Шардоне Сикоры» |

2016 |

14,5 |

4,4 |

0,30 |

84 |

2,3 |

20,9 |

|

2 |

«Шардоне Сикоры» |

2015 |

13,5 |

5,9 |

0,64 |

98 |

2,9 |

20,2 |

|

3 |

«Совиньон Блан Сикоры» |

2016 |

14,5 |

5,5 |

0,43 |

75 |

1,6 |

19,0 |

|

4 |

«Совиньон Блан Сикоры» |

2015 |

13,5 |

7,4 |

0,62 |

80 |

2,4 |

21,6 |

|

5 |

«Рислинг Сикоры» |

2016 |

13,3 |

4,5 |

0,55 |

59 |

1,9 |

18,1 |

|

6 |

«Рислинг Сикоры» |

2015 |

12,5 |

5,0 |

0,63 |

87 |

4,9 |

18,2 |

|

7 |

«Рислинг Сикоры» |

2014 |

12,6 |

5,1 |

0,46 |

31 |

2,2 |

23,8 |

|

8 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

2016 |

13,3 |

5,3 |

0,42 |

59 |

2,9 |

18,1 |

|

9 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

2015 |

12,5 |

5,6 |

0,52 |

66 |

2,8 |

18,8 |

|

10 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

2014 |

12,6 |

6,2 |

0,40 |

17 |

3,2 |

18,8 |

|

11 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

2013 |

12,7 |

5,2 |

0,30 |

17 |

1,6 |

18,2 |

|

12 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

2012 |

13,0 |

6,0 |

0,40 |

58 |

6,8 |

18,5 |

|

13 |

«Рислинг Поздний сбор» |

2015 |

11,5 |

4,1 |

0,96 |

403 |

24,0 |

18,0 |

|

14 |

«Пино Нуар Сикоры» |

2016 |

14,5 |

4,5 |

0,41 |

49 |

1,0 |

24,0 |

|

15 |

«Пино Нуар Сикоры» |

2015 |

13,5 |

4,4 |

0,50 |

61 |

1,2 |

27,2 |

|

16 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

2016 |

14,5 |

4,7 |

0,54 |

49 |

1,5 |

22,6 |

|

17 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

2015 |

14,1 |

4,4 |

0,59 |

51 |

Менее 0,6 |

26,2 |

|

18 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

2014 |

14,5 |

5,3 |

0,65 |

26 |

Менее 0,6 |

28,0 |

|

19 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

2016 |

14,6 |

4,6 |

0,53 |

40 |

Менее 0,6 |

26,5 |

|

20 |

«Каберне Совиньон Семейный резерв» |

2015 |

14,5 |

4,2 |

0,60 |

35 |

Менее 0,6 |

28,1 |

|

21 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

2014 |

14,3 |

4,4 |

0,64 |

31 |

Менее 0,6 |

22,9 |

|

22 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

2013 |

14,0 |

4,7 |

0,44 |

58 |

Менее 0,6 |

27,7 |

|

23 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

2012 |

14,3 |

4,5 |

0,60 |

52 |

1,0 |

24,6 |

Физико-химические показатели продукции ООО «Имение «Сикоры»

Результаты и их обсуждение. В таблице 2 представлены экспериментальные данные о концентрации основных ароматобразующих компонентов в анализируемых образцах продукции – ацетальдегида, сложных эфиров, высших спиртов и метанола. Роль ацетальдегида в винах, особенно столовых, оценивается учеными неоднозначно [16, 17]. Он обладает высокой реакционной способностью, которая позволяет ему соединяться с различными веществами, такими как сернистая кислота и ее кислые соли. Он также способен восстанавливаться до спиртов и окисляться до уксусной кислоты. Этот элемент легко реагирует со спиртами, формируя эфиры, и при взаимодействии с фенольными веществами может выпадать в осадок. В процессе выдержки вин он может связываться с фенольными веществами и образовывать окрашенные продукты (меланоидины) при взаимодействии с азотистыми соединениями. Ацетальдегид при направленной выдержке вин участвует в формировании букета, а в красных винах служит «мостиком» между нестабильными цветными пигментами и танинами, помогает связать антоцианы и танины, формируя стойкие пигменты, стабилизирующие цвет. Кроме того, согласно данным [18], ацетальдегид рассматривается и как «маркер» окисленности вина.

Таблица 2

Содержание основных групп ароматических веществ в винах ООО «Имение «Сикоры»

|

Номер образца |

Наименование |

Массовая концентрация, мг/дм3 |

|||

|

ацетальдегида |

метанола |

сложных эфиров |

высших спиртов |

||

|

1 |

«Шардоне Сикоры» |

32,1 |

25,7 |

110,9 |

284,3 |

|

2 |

«Шардоне Сикоры» |

74,4 |

53,1 |

134,0 |

334,6 |

|

3 |

«Совиньон Блан Сикоры» |

33,4 |

77,2 |

100,0 |

285,6 |

|

4 |

«Совиньон Блан Сикоры» |

86,6 |

47,3 |

153,2 |

315,9 |

|

5 |

«Рислинг Сикоры» |

51,0 |

26,8 |

112,8 |

277,2 |

|

6 |

«Рислинг Сикоры» |

49,2 |

33,1 |

161,4 |

342,5 |

|

7 |

«Рислинг Сикоры» |

51,9 |

40,9 |

128,7 |

278,8 |

|

8 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

31,1 |

98,5 |

121,3 |

258,2 |

|

9 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

36,9 |

31,6 |

136,6 |

322,6 |

|

10 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

27,3 |

50,5 |

109,9 |

277,3 |

|

11 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

38,6 |

33,2 |

76,0 |

288,8 |

|

12 |

«Рислинг. Семейный резерв» |

50,7 |

20,0 |

107,2 |

277,6 |

|

13 |

«Рислинг. Поздний сбор» |

278,2 |

69,1 |

137,0 |

288,2 |

|

14 |

«Пино Нуар Сикоры» |

42,3 |

150,9 |

114,5 |

377,9 |

|

15 |

«Пино Нуар Сикоры» |

50,4 |

183,7 |

93,7 |

394,6 |

|

16 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

25,7 |

166,5 |

130,8 |

490,3 |

|

17 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

60,6 |

223,7 |

80,1 |

505,4 |

|

18 |

«Каберне Совиньон Сикоры» |

53,8 |

156,1 |

115,3 |

540,9 |

|

19 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

20,3 |

152,8 |

38,5 |

530,8 |

|

20 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

22,5 |

218,1 |

69,5 |

522,9 |

|

21 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

35,8 |

181,2 |

115,4 |

577,9 |

|

22 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

70,9 |

187,8 |

84,9 |

584,6 |

|

23 |

«Каберне Совиньон. Семейный резерв» |

38,1 |

199,5 |

160,6 |

632,2 |

Проведенные исследования показали варьирование концентрации ацетальдегида в широких пределах:

– для белых вин – от 31,1 («Рислинг. Семейный резерв», 2016) до 278,2 мг/дм3 («Рислинг Поздний сбор», 2015);

– для красных – от 20,3 («Каберне Совиньон. Семейный резерв», 2016) до 70,9 мг/дм3 («Каберне Совиньон. Семейный резерв», 2013).

Сравнительный анализ показал, что с увеличением продолжительности выдержки столовых вин концентрация ацетальдегида возрастала, что может быть связано с протеканием окислительных процессов при созревании вина.

Вина обладают широким разнообразием эфирных соединений, которые образуются в результате комбинаций различных спиртов и кислот. Например, содержание этиловых эфиров жирных кислот в вине может достигать 200 мг/дм3 и более. Этиловые эфиры оксикислот также присутствуют в значительных количествах – от 100 до 500 мг/дм3. Этиловые эфиры играют решающую роль в образовании ароматов столовых вин. Так, этиловые эфиры янтарной и масляной кислот – амиловый, пропиловый и изоамиловый, эфиры уксусной кислоты имеют приятные фруктовые запахи – зеленого яблока, абрикоса, персика, груши, чернослива. Они образуются в процессе брожения сусла, при автолизе дрожжей, что особенно характерно при выдержке вина.

Согласно полученным данным, наибольшее количество сложных эфиров выявлено:

– для белых вин – от 76,0 («Рислинг. Семейный резерв», 2013) до 161,4 мг/дм3 («Рислинг Сикоры», 2015);

– для красных – от 38,5 («Каберне Совиньон. Семейный резерв», 2016) до 160,6 мг/дм3 («Каберне Совиньон. Семейный резерв», 2012).

Широкий диапазон варьирования концентрации сложных эфиров может быть вызван как различной скоростью реакций этерификации, так и обратным процессом – гидролизом сложных эфиров, причем оба указанных процесса взаимосвязаны и катализируются различными ферментными системами.

Алифатические одноатомные спирты, такие как пропиловый, бутиловый и амиловый, и их изомеры образуются в процессе метаболизма дрожжей [19, 20]. Эти спирты обладают различными запахами, причем изомерные первичные спирты имеют более интенсивный запах, чем вторичные. Третичные спирты придают продукции технические тона. Некоторые из этих спиртов, включая бутиловый, амиловый и гексиловый, имеют сивушный запах и жгучий вкус. Гептиловый спирт также имеет сивушный тон, а спирты с большим числом углеродных атомов придают продукции парфюмерные нотки [21].

В результате газохроматографических исследований установлены характерные диапазоны концентрации высших спиртов:

– для белых вин – от 258,2 («Рислинг. Семейный резерв», 2016) до 342,5мг/дм3 («Рислинг Сикоры», 2015);

– для красных – от 377,9 («Пино Нуар Сикоры»», 2016) до 632,2 мг/дм3 «Каберне Совиньон. Семейный резерв», 2012).

Примечательно, что концентрация высших спиртов последовательно возрастает с увеличением срока выдержки, что особенно ярко проявляется в линейке образцов № 19–23. Для белых вин одного наименования (№ 8–12) такая последовательность не прослеживается.

Красные вина в сравнении с белыми характеризуются значительно более высокими концентрациями метанола, в среднем более низким содержанием сложных эфиров и значительно более высоким содержанием высших спиртов, что существенно влияет на ароматические характеристики. Это можно объяснить тем, что при производстве красных вин брожению подвергается мезга, в состав которой входят твердые элементы виноградной грозди, содержащие высокие концентрации полисахаридов, при гидролизе которых образуется метанол [22].

Таким образом, ароматические вещества во многом определяют органолептические характеристики вин и являются одним из «маркеров» их географической принадлежности.

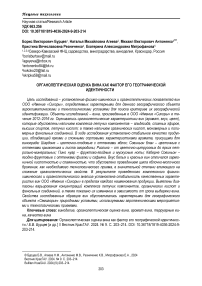

Фенольные вещества играют важную роль в формировании вкуса, аромата и цвета вина. Они содержатся в основном в твердых частях виноградной грозди, таких как кожица, семена и гребень. Их количество увеличивается в процессе созревания винограда и зависит от энергии фотосинтеза и климатических условий. В процессе брожения и при использовании различных технологических приемов фенольные вещества переходят в вино и оказывают влияние на его вкус, цвет и аромат. Результаты исследований показали, что концентрация фенольных веществ в красных винах является довольно высокой. На рисунке представлено со- держание фенольных веществ в образцах красных вин ООО «Имение «Сикоры».

Цвет вина, являющийся важным качественным показателем, определяется содержанием в нем фенольных соединений, которые переходят из твердых частей винограда при переработке. Интенсивность окраски вина и появление различных оттенков зависят от количества антоцианов в вине. По суммарному накоплению полифенолов наивысшие значения показали образцы сорта Пино нуар (обр. № 14, № 15) – 2483 и 2300 мг/дм3 соответственно, что превосходит данный показатель у образцов сорта Каберне Совиньон.

Окисление вина может происходить под воздействием различных факторов, включая температуру, влажность и контакт с кислородом. Однако присутствие мономерной фракции фенольных соединений может указывать на склонность вина к окислению. Все исследуемые образцы имеют примерно одинаковое количество мономерной фракции за исключением образца № 21, где ее содержание в 20 раз ниже, чем в остальных образцах этого наименования.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

s

150 и л к S я л

100 и ©

Я ©

я

50 и © и о л S

^= Полимерные фенолы

U Общая сумма фенольных веществ

^^ Мономерные формы

^^Антоцианы

Содержание фенольных веществ в образцах красных вин, мг/дм3

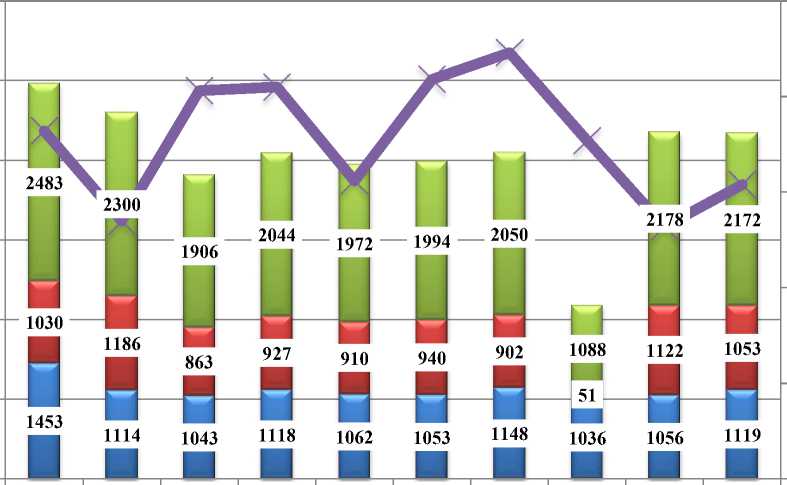

Наиболее высоким содержанием антоцианов, определяющих интенсивность и рубиновый оттенок окраски вин, характеризовались образцы «Каберне Совиньон. Семейный резерв» 2016 и 2015 г. (№ 19 и № 20) – 209 и 223 мг/дм3 соответственно, в образцах «Каберне Совиньон. Семейный резерв» 2013 и 2012 г. концентрация антоцианов находилась на более низком уровне, что свидетельствует о глубоко прошедших процессах их полимеризации и конденсации с альдегидами, характерных для процессов выдержки красных вин. При этом образцы № 19 и № 20 характеризовались более интенсивным, темно-рубиновым цветом, в более старых образцах цвет не такой интенсивный, с легкими гранатовыми оттенками.Результаты органолептической оценки приведены в таблице 3.

|

LO |

05" |

05 |

см 05 |

СМ О) |

см СП |

О) |

СО О) |

LO О) |

О) |

CM 05" |

со О) |

05" |

LO a> |

|

6 5 05 О CO 05 Ф о 05 X о 1— £ о X 52 X с; 05 Ф X 5 52 X с; о ф с ф ф с; ф ь-05 О 05 СО 05 _ >S со X о Ф Ф ^ I ° И о S О 5 |

О X о ^ СО О X 52 о X со 05 1— 52" X с; 05 Ф X 5 52" X с; о ф с ф к: СК ф 1— 05 о. ’5 СО -О 00 т co i s В к: 05 ° СК js' 5? _Q н о . с; )s 0 £ |

X с; о с о со £ о X 52 X X о 1— ф со X ф ф с; X 52 X с; 05 Ф X 5 ф 1— 05 О 05 СО X X ф о ’5 с; _о О X о X £ -11 § 2 g.s S § со СК =Г 2 |

Z ф X 1 о -05 S Q. 2 ^ 05 со" В 2 СО 3 2 сП I со s I 2 со со S S S s Ц и & 1 СО С[ о ° |_- ’5 Т ? ГО Q. л со м 2 о ф 1= § £ О-СК ГП Н — 05 со о В Я" “ ’§ ’1 t’l 1 ^ О ф ГО щ СО §- О ° ф >^ о СО О- X =Г^ 2 |

х i 52 0 X со О Ф ^ > о 52 Д' CD р ? А о 2 ® о ^ ^1 CD I ГО 0 ^ ГО ф ^ ГО ’5 2 л О I Q. с; го о m ■= 0 2 О 00 2 го 2 “ Го S £ го ^ го со В о I ф Ф о ^ CD 0 Го ’S cl s С[ 5 й ” S § I CD О 1- о Ф CD . 1 |

со ф ^ ф os' X 2 4 ■8- К 8 В - го 1 ^ -8- 1 X О S О го: § о о О о. £ ¥ 5 1 Ф 05 £ т 2 ° я° СО ,f IX) Л . го 2 т О Ф го 4 2 8 1— 05 О х — ’5 8 £ 0 ф р й ф О ГО I S ^ 8 ^8 ф ф со х S |

X 8>5 05 ^ & X S X ф о. ■в 2 н н О S £8 CD X 3- ГО ГО “ ^ Ф го ф £ 2 О. О ■— m Ф Ф ГО Ш О 2 Ф ГО § 1 & т о ^ Ф 8 Ь - 2 ° 4 О 2 °- ? “^ 2 2 ф CD О ГО го S OCXS S 0) го Ят “ о го" го з ! ф ф ш- ^ о О ГО °- 1- CD 1- ¥ згя 5 |

О СП 05 с; 05 ^ ф 1— os' X 0 1— 52 О i и ?! ° го о СК о £ -ГО S 2 2 О 3 Ф i ОО X ■ го: О 1 о ^ 2 го" 3 § ГО X 2 1 ф S и

п 2 |

ф Ф с; S X ф 1— 1— о 52 X о ф со ф сЕ 52 X 05 с; ф сЕ os' с; >s 0 s! >2 # 2 52 ’5 X X 0 05 О & = ф £ 1— g СП о ^ 05 О СО ■ 52 Ф X ф =г о с о V X о s X ко О-CL? О |

ф 1 О CD X 05 CD -8- Ё cd" n ^ ro: 2 О ro ^ CD Ф ^ ro -ro: >5 05 _q § ? 3 0 § 1 0 2 X 11 Is O-.s О s 2 £ ° к ГО 2 ° £ ГО Ф J О ? 0 2 H OQ CD . Ф 2 CD 0 ro CL О ro ro m 3 сБ о Го го J cd „ >ГО S 2 3 £ Ф “82 го Ж <88 а? ° 5 |

о ф о со > О_со и ф 8. ^ CD 1 Ф 2 CL

X CD

го: ф

6 m ro О ro ro S CD m x CD ro S 2 Ф ro

3 ro" ro 0 s 1-

ro: 2 Si 0 ro ,s ГО i^ ^ ф ГО ro ro X )S ° - £ 2 8g g Ф 0 a: 2 m 0 . А к ’i Ф A § CD О >s g ^ £ 1’5 ОГО-2 i°E 0_ x 0 |

)S X c; 0 X 0 CO s 05 S X s ГО Ф Be 1 1 4® 8 ro ? 1 Я з 2 ro к 2 го 0 i I CD О О CD X s 8 5 4 ro -1 0 ^ й Q_ О £« ГО -О 01 <1 А Ж ф Q m 05 zr ’5 ’5 m x О x X ф ti 5 |

X Ф X 0 0 CD s X Ф 1— 1— 0 52 X cl О 6 X X 0 CD i 52" О 1— к: 1^ X X 08 ф ro -0 О Й ? Q £5 ф . Ф _D Ф i& S- ° CD _ CO ro H X Ф X co as X CD ■5 я 8 § О X 1 8 CO го 11 о |

|

|

CO |

СО см |

см |

LO СО СМ |

LO СМ |

со СО СМ |

LO СМ |

СО см |

со со см |

LO СО СМ |

CO CM |

CO co CM |

см со см |

|

|

ф ф н о Ф % <3 |

ф со ф о Ф % <3 |

>s со О 1= X с; tr с8 5? О |

ft 1 0 « 0 |

го и « о |

X о X со о о X А ф" О-^ i ^ о |

X о X о о X А ^ i ^ о |

X о X со о о X А ф" О-^ i ^ о |

i i s Ф § a °.s ®’B co ф ф Ж V CD w О |

X о X о о X А ^ о |

0 g. °.s co ф ф ж V CD w О |

i 1 s Ф m 09 0 g °>s ф’B co ф ф ж V CD w О |

i t S Ф и 09 0 g 8 £ ф’В со ф ф Ж V CD W О |

|

|

CM |

|||||||||||||

|

T— |

СО т— |

LO |

со |

ОО |

05 |

см |

CM |

CM CM |

со см |

Важным критерием качества виноградных вин, прямо влияющим на сложение органолептических характеристик, является количествен- ное содержание и соотношение органических кислот, результаты исследования которых представлены в таблице 4.

Таблица 4

|

Номер образца |

Органическая кислота, г/дм3 |

|||||

|

Винная |

Яблочная |

Янтарная |

Лимонная |

Уксусная |

Молочная |

|

|

1 |

1,20 |

1,16 |

0,28 |

0,21 |

0,30 |

0,09 |

|

2 |

1,48 |

1,75 |

0,45 |

0,15 |

0,34 |

0,15 |

|

3 |

1,73 |

1,25 |

0,40 |

0,28 |

0,28 |

0,23 |

|

4 |

1,92 |

1,95 |

0,54 |

0,23 |

0,34 |

0,16 |

|

5 |

2,20 |

0,55 |

0,29 |

0,83 |

0,29 |

0,37 |

|

6 |

2,18 |

0,44 |

0,26 |

0,05 |

0,49 |

0,67 |

|

7 |

2,61 |

0,62 |

0,25 |

0,12 |

0,26 |

0,13 |

|

8 |

2,69 |

0,45 |

0,36 |

0,13 |

0,29 |

0,41 |

|

9 |

2,35 |

0,98 |

0,27 |

0,09 |

0,30 |

0,43 |

|

10 |

2,14 |

0,62 |

0,31 |

0,11 |

0,14 |

0,07 |

|

11 |

2,49 |

0,48 |

0,28 |

0,06 |

0,27 |

0,72 |

|

12 |

3,12 |

0,48 |

0,52 |

0,08 |

0,20 |

0,10 |

|

13 |

1,53 |

1,01 |

0,42 |

0,15 |

0,37 |

0,26 |

|

14 |

1,40 |

0,04 |

0,58 |

0,06 |

0,34 |

1,33 |

|

15 |

1,69 |

0,05 |

0,60 |

0,04 |

0,47 |

2,31 |

|

16 |

1,78 |

0,09 |

0,96 |

0,04 |

0,47 |

1,68 |

|

17 |

1,79 |

0,04 |

0,93 |

0,03 |

0,56 |

2,33 |

|

18 |

1,29 |

0,02 |

0,80 |

0,02 |

0,45 |

1,92 |

|

19 |

1,39 |

0,04 |

0,82 |

0,03 |

0,41 |

2,25 |

|

20 |

1,63 |

0,05 |

0,96 |

0,04 |

0,59 |

2,44 |

|

21 |

1,64 |

0,05 |

0,96 |

0,04 |

0,56 |

2,19 |

|

22 |

1,12 |

0,03 |

0,65 |

0,02 |

0,28 |

1,34 |

|

23 |

1,15 |

0,06 |

1,03 |

0,03 |

0,39 |

1,19 |

Содержание органических кислот в продукции ООО «Имение «Сикоры»

Установленные концентрации органических кислот говорят о натуральности происхождения продукции ООО «Имение «Сикоры», а также о том, что производимые предприятием вина проходят цикл яблочно-молочного брожения, что является необходимым технологическим приемом при производстве вин высшей категории качества, поскольку осуществление данной технологической операции в достаточно сильной степени влияет на сложение органолептических свойств.

Таким образом, по результатам комплексной органолептической оценки можно сделать вывод о высоком качестве продукции ООО «Имение «Сикоры», а также о том, что каждое отдельно взятое наименования продукции пред- приятия вне зависимости от года урожая сохраняет свои, присущие только ему органолептические особенности, дополняя и усложняя свою органолептическую характеристику с увеличением срока выдержки.

Заключение. В результате проведенного комплексного физико-химического и органолептического анализа установлена стабильность качественных характеристик вин ООО «Имение «Сикоры» в пределах каждого наименования продукции. Выявлены диапазоны варьирования концентраций ароматобразующих компонентов, органических кислот и фенольных соединений для белых и красных столовых вин, показано их изменение в зависимости от срока выдержки. Свойства исследованных образцов вин при этом определяются характерными для географического объекта «Семигорье» природными условиями, используемыми агротехническими мероприятиями и технологическими приемами.

Список литературы Органолептическая оценка вина как фактор его географической идентичности

- Чугунова О.В. Научный обзор: сенсорный анализ и его значение в оценке качества и безопасности пищевых продуктов // Научное обозрение. Технические науки. 2016. № 3. С. 118–129.

- Грибова Н.А., Беркетова Л.В. Разработка сенсорного профиля для нового вида переработанной плодово-ягодной продукции // Вестник ВГУИТ. 2020. Т. 82, № 2. С. 116–123. DOI: 10.20914/2310-1202-2020-2-116-123.

- Органолептические свойства как показатель стабильности качества на примере вин ООО Имение «Сикоры» / О.Н. Шелудь-ко [и др.] // Вестник КрасГАУ. 2022. № 10 (187). С. 169–178. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-10-169-178.

- Impact of changes in wine composition pro-duced by non-Saccharomyces on malolactic fermentation / A. Balmaseda [et al.] // Interna-tional Journal of Food Microbiology, 2021. V. 337, 108954. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020. 108954.

- Volatile composition and enantioselective analysis of chiral terpenoids in Tokaj varietal wines / E.R. Castellanos [et al.] // Journal of Chromatography B, 2021. V. 1167, 122565. DOI: 10.1016/j.jchromb.2021.122565.

- Diaz-Sambueza A.M., Heredia F.J., Merca-do L.A. Effect of different closure types and storage temperatures on the color and sensory characteristics development of Argentinian Torrontes Riojano white wines aged in bottles // Food Control, 2021. V. 130, 108343. DOI: 10.1016/j.foodcont.2021.108343.

- Chemical content and sensory changes of Oloroso Sherry wine when aged with four dif-ferent wood types / M.V. García-Moreno [et al.] // LWT, 2021. V. 140, 110706. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110706.

- Effects of spontaneous fermentation on the microorganisms diversity and volatile com-pounds during «Marselan» from grape to wine / Y. Lu [et al.] // LWT, 2020. V. 134, 110193. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110193.

- Effect of low temperature fermentation on the yeast-derived volatile aroma composition and sensory profile in Merlot wines / A. Massera [et al.] // LWT, 2021, V. 142, 111069. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111069.

- Red wine astringency: Correlations between chemical and sensory features / C. Pavez [et al.] // LWT, 2022. V. 154, 112656. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112656.

- The aroma of La Mancha Chelva wines: Chemical and sensory characterization / E. Sánchez-Palomo [et al.] // Food Research International, 2019. V. 119, P. 135–142. DOI: 10.1016/j.foodres.2019.01.049.

- Sensory attributes of wines made from vines of differing phosphorus status / P.W. Skinner [et al.] // OENO One, 2019. V. 53, № 2. DOI: 10.20870/oeno-one.2019.53.2.2421.

- Калмыкова Н.Н., Калмыкова Е.Н., Гапонова Т.В. Влияние агротехнических мероприятий на состав и качество сухих белых вин из сорта винограда Первенец Магарача // Вестник КрасГАУ. 2022. № 1 (178). С. 159–164. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-1-159-164.

- Влияние агротехнических приемов выращивания винограда на состав микроэлементов столовых виноматериалов / Е.Н. Якименко [и др.] // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2020. Т. 22. № 1 (111). С. 39–43. DOI: 10.35547/IM.2020. 22.1.008.

- Методы технохимического контроля в виноделии / под ред. В.Г. Гержиковой. 2-е изд., перераб. и доп. Симферополь: Таври-да, 2009. 304 с.

- Response surface methodology: A tool to min-imize aldehydes formation and oxygen consumption in wine model system / A.R. Mon-forte [et al.] // Food chemistry, 2019. P. 559–565. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.01.063.

- Some clues about the changes in wine aroma composition associated to the maturation of «neutra» grapes / I. Arias-Pérez [et al.] // Food Chemistry, 2020. 126610. DOI: 10.1016/j.food-chem.2020.126610.

- Comparative study on the changes of aroma components in the grape and dry red wine of Cabernet Sauvignon / H. Boran [et al.] // Jour-nal of Animal and Plant Science, 2015. № 25 (3 Suppl. 1). P. 240–246.

- Effects of spontaneous fermentation on the mi-croorganisms diversity and volatile compounds during «Marselan» from grape to wine / Y. Lu [et al.] // LWT, 2020. V. 134, 110193. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110193.

- Effect of low temperature fermentation on the yeast-derived volatile aroma composition and sensory profile in Merlot wines / A. Massera [et al.] // LWT, 2021. V. 142, 111069. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.111069.

- The aroma of La Mancha Chelva wines: Chemical and sensory characterization / E. Sánchez-Palomo [et al.] // Food Research International, V. 119, 2019. P. 135–142. DOI: 10.1016/j.foodres.2019.01.049.

- WuilloudaIntra-regional classification of grape seeds produced in Mendoza province (Argen-tina) by multi-elemental analysis and chemometrics tools / Brenda V. Canizoa [et al.] // Food Chemistry. 2018. Vol. 242. P. 272–278. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017. 09.062.