Ориентация молодежи на рождение детей: возможность достижения демографических показателей России

Автор: Медведева Е.И., Крошилин С.В., Авачёва Т.Г.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости

Статья в выпуске: 2 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключается в оценке ориентации современной молодежи на реализацию репродуктивных планов и установление основных причин и различий между желаемым и реальным количеством детей в аспекте возможности достижения демографических показателей в соответствии с Национальными целями развития России. Дизайн исследования реализован на основе классического подхода с анализом первичных и вторичных источников информации. При анализе вторичных источников использовались методы контент-анализа, аспектный и системный подход к изучению статей, монографий, мониторингов и статистических материалов. Анализ первичной информации был выполнен на массиве данных, полученных в результате реализации двух опросов, проведенных на базе ИСЭПН ФНИСЦ РАН, которые состоялись в 2017 и 2024 гг. на юго-востоке Подмосковья и прилегающей части Центрального федерального округа. Основная задача проведенного по сопоставимой авторской методике анкетирования состояла в изучении отношения современной молодежи к вопросам семьи и брака. Часть вопросов предопределяет рассмотрение ориентации молодого поколения на желаемое количество детей. В результате были получены уникальные территориальные (региональные) данные, позволившие осуществить прогностическую оценку (с использованием метода линейной регрессии), согласно которой желаемое количество детей в семье в 2031 году может составить: у 11,9% – один ребенок, у 60,1% – два, у 15,4% – три, у 3,2% – четыре, а более четырех у 9,4%. В пересчете на суммарный коэффициент рождаемости – может быть равным 2,38 к 2031 году. Логическое продолжение работы может заключаться в совершенствовании инструментария и расширении географии исследования. Полученные результаты могут стать основой для формирования региональных и федеральных проектов и программ для повышения рождаемости в современных российских реалиях.

Семья, брачно-семейные отношения, рождаемость, прогностические оценки, социально-экономические проблемы семьи, желаемое количество детей

Короткий адрес: https://sciup.org/147251004

IDR: 147251004 | УДК: 316.33;314.3 | DOI: 10.15838/sa.2025.2.46.3

Текст научной статьи Ориентация молодежи на рождение детей: возможность достижения демографических показателей России

Согласно Указу Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (от 7 мая 2024 года) необходимо повысить суммарный коэффициент рождаемости до уровня 1,6 к 2030 году, а к 2036 году достичь уровня 1,8, в том числе обеспечить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей1. Среди национальных целей развития Российской Федерации первой является «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Среди новых 19 национальных проектов, реализация которых начата в 2025 году, на первом месте находится национальный проект «Семья». Его основными задачами выступают всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Для решения обозначенных задач и достижения поставленных целей необходимы эффективные решения, которые не могут быть выработаны без проведения качественных и количественных исследований для получения релевантной информации и создания базы, позволяющей принимать грамотные управленческие решения.

Очевидно, что со стороны руководства государства, федеральных и региональных властей предпринимаются всевозможные усилия для решения демографических вопросов и создания условий для осуществления репродуктивных планов населения. Год семьи, реализованный в 2024 году, уже показывает результаты и направляет вектор желаемого количества рожденных детей в сторону многодетности, которая и является, по мнению Президента РФ, основной сущностью семьи: «Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода... семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл»2. Однако современная социально-экономическая ситуация, а еще в большей степени беспрецендентное внешнее геополитическое давление на Россию, негативным образом влияет на реализацию репродуктивных планов российского населения. По оценке экспертов, от каждой отечественной семьи российский социум «недополучил» одного ребенка (в случае рождения желаемого количества детей). Данное обстоятельство заставляет политическое, экономическое и научное сообщество искать новые решения для разрешения указанной проблемы.

Особое внимание в преодолении обозначенных трудностей следует уделять современной молодежи, репродуктивные предпочтения которой в конечном итоге и будут предопределять демографические тренды будущего России. Очевидно, чтобы переломить ситуацию в сторону рождения большего количества детей, нужно «воспитывать ориентацию» на многодетность (для достижения суммарного коэффициента рождаемости выше 2) еще со школы и создавать мотивационные стимулы к рождению детей с более раннего возраста. При этом в полной мере должна быть обеспечена социальная и экономическая (материальная) «защита» от «скатывания» в бедность семей с двумя и более детьми. Последние мировые исследования, реализованные ООН3, показывают, что во всех странах мира значительное число людей не могут родить желаемое количество детей из-за конгломерата экономических и гендерных проблем. По данным UNFPA4, основными факторами, не позволяющими реализовать репродуктивные предпочтения, являются «значительные траты» на реализацию родительских обязанностей, проблемы с осуществлением трудовой деятельности (отсутствие работы), стоимость аренды или покупки жилья, «опасения» по поводу складывающейся жизненной ситуации, неуверенность в завтрашнем дне и в отсутствии подходящей «второй половины» / партнера. Главными и доминирующими препятствиями в рождении желаемого количества детей остаются материальные возможности (по мнению 39% опрошенных UNFPA). Также отмечено (чаще всего это указывали женщины) неравенство в семье относительно распределения домашних обязанностей (дополнительная нагрузка на женщину при рождении). Очевидно, что все обозначенные сложности в той или иной степени могут быть аппроксимированы и на наш социум.

В значительной степени в зоне «риска» оказываются именно молодые российские семьи, так как они имеют более уязвимое материальное положение и определенные трудности в выстраивании брачно-семейных отношений. С другой стороны, именно эти семьи имеют более высокий демографический потенциал. Исследование ориентации молодежи на реализацию репродуктивных планов и установление основных причин несоответствия между желаемым и реальным количеством детей в аспекте возможности достижения демографических показателей национальных целей развития России стало основной задачей нашей работы.

Информационная база и методология исследования

В целях анализа ориентации молодежи на рождение детей в аспекте получения прогностической оценки достижения демографических показателей России было проведено исследование, которое в своей основе имело классический дизайн. Были реализованы вторичные (кабинетные) и первичные (опросы) исследования для получения необходимой информации в соответствии с заявляемой тематикой. Авторы применили методы контент-анализа, деконструкции, аспектный и системный подход к изучению публикаций (статей, монографий, мониторингов и обзоров), а также аналитических и статистических материалов (витрина данных Росстата), посвященных вопросам детности, тенденциям развития брачносемейных отношений в России (в т. ч. молодежи) и ориентации российского населения на рождение желаемого количества детей. Первичная информация была получена на основе результатов исследований ИСЭПН ФНИСЦ РАН, проведенных авторами по собственному оригинальному инструментарию (Медведева, Крошилин, 2017; Крошилин, Медведева, 2025). Исследования осуществлялись с интервалом в семь лет. Первый срез данных был получен в 2017 году (Медведева, Крошилин, 2018), а второй – в 2024 году по сопоставимой методике с применением CAWI-технологии. Это позволило получить структурированный массив первичной информации для дальнейшего обобщения с возможностью сопоставления полученных результатов исследования. Особое внимание уделено формированию квотированной выборки (квоты рассчитывались исходя из территориальных и половозрастных характеристик опрашиваемых). Выборка в 2017 году составила 1400 респондентов, в 2024 году – 450 (пилотное обследование). География исследования – юго-восток Московской области и граничащие с ней районы ЦФО. Были обследованы городские и сельские жители по разным возрастным группам. В основном (71,6% в 2024 году и 71,9% в 2017 году) респондентами являлись молодежные когорты в возрасте от 14 до 35 лет, а также более старшее поколение 35– 50 лет – 16,2 и 18,2% в 2024 и 2017 гг. соответственно. Старшая возрастная группа составила 12,2 и 9,9% в двух периодах исследования. Структура опроса была ориентирована прежде всего на изучение мнения молодой аудитории по обозначенной тематике.

Ограничения исследования: при проведении опроса в 2024 году выборка состави- ла треть от объема опрошенных в 2017 году. Однако этот факт был нивелирован репрезентативностью выборки для возможности осуществления экстраполяции результатов на всю генеральную совокупность (с учетом характеристик исследуемой территории и половозрастной структуры населения).

Подобный подход позволил получить эмпирические данные, которые в совокупности с результатами, полученными при проведении анализа вторичных источников, легли в основу построения прогностической оценки5 (с применением метода линейной регрессии6) рождаемости (желаемого количества детей) для возможности сопостав-ления/достижения запланированных демографических показателей России в рамках разработанных стратегий и национальных проектов. На основе полученной информации произведена визуализация данных (прогнозов).

Анализ вторичных источников

Проведенный анализ вторичных источников литературы показывает, что, как правило, «желаемое» и «реальное» число детей в российских семьях, которое называют индивиды без учета конкретных условий проживаний, происходящих жизненных обстоятельств и имеющихся финансовых возможностей, в значительной степени отличаются. Несмотря на то, что фиксируется увеличение числа многодетных семей, в России7 демографическая ситуация остается достаточно сложной и вопросы, связанные с репродуктивными планами и количеством рожденных детей, для современных исследователей становятся все более актуальными.

Данной проблематике уделяется значительное внимание как со стороны западных ученых (Bongaarts, 2001; Philipov, 2009; Morgan, Rackin, 2010; Testa et al., 2011), так и представителей отечественной науки в направлениях социальной демографии (Римашевская и др., 2012; Архангельский, Джанаева, 2014), репродуктивных установок (Гришина, 2008; Жук, 2016; Антонов, Гусева, 2019; Короленко, Калачикова, 2022) и изучения потребностей семьи (Медведева, Крошилин, 2018; Архангельский и др., 2021; Шабунова, Калачикова, 2024).

Последние исследования ВЦИОМ, проведенные в начале 2025 года, показывают, что большинство россиян (почти 90%) хотели бы иметь трех или даже более детей в своей семье (согласно результатам опроса 3,2 ребенка). С точки зрения гендера мужчины в среднем хотели бы даже больше детей в семье, чем женщины (3,6 и 2,8 соответственно). С точки зрения реализации репродуктивных моделей в России почти треть хотели бы иметь двух детей, чуть больше (31%) – трех, почти каждый пятый (22%) – четырех и более8.

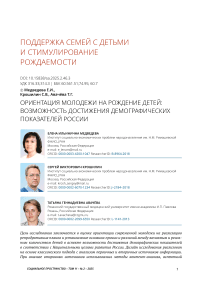

Однако, согласно данным Росстата9, «реальная» рождаемость в России остается низкой. Если проанализировать суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который для простого воспроизводства должен быть чуть больше 2, то последний раз в России такой показатель был лишь в 1971 году (2,01). Максимального значения в новой истории России СКР достигал в 2015 году (1,76) и 2016 году (1,74). В последние пять лет суммарная рождаемость значительно ниже желаемого уровня, даже в краткосрочной перспективе. Однако среднеперспективный прогноз более оптимистичен (рис. 1) .

В стране реализуется достаточно много мер, для того чтобы решить обозначенную проблему. Низкая рождаемость в России –

Рис. 1. Динамика и прогноз суммарного коэффициента рождаемости

Источники: Суммарный коэффициент рождаемости // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: (дата обращения 25.05.2025);

Суммарный коэффициент рождаемости (прогноз). Официальная статистика / Население / Демография // Росстат. URL: mediabank/ (дата обращения 25.05.2025).

это не только последствия социальноэкономических проблем, с которыми население столкнулось в последние десятилетия, но и глобальные процессы, связанные с демографическим переходом (Римашевская и др., 2012), который характерен для многих развитых стран (например, в Японии СКР равен 1,23, а в Германии – 1,46). Одним из направлений для возможной корректировки ретроспективной ситуации в стране видится развитие идеи многодетности, которая была исторически характерна для российских семей. Согласно результатам опросов ВЦИОМ10, все чаще для молодых когорт населения (от 18 до 24 лет) «идеальная семья – многодетная» является нормой. В гендерном аспекте мужчины чаще (в 1,8 раза), чем женщины, видят свою «идеальную» семью с большим количеством детей.

Согласно утверждениям аналитиков ВЦИОМ, «разрыв между реальным и желаемым количеством детей значительный:

от каждой семьи в среднем страна «недополучила» одного ребенка (в среднем россияне имеют двух детей, а хотели бы трех)»11. Как правило, такой разрыв связан с материальным положением и условиями проживания, чрезмерной «загруженностью», нехваткой времени и ресурсов, а также с проблемами профессиональной адаптации женщин после рождения детей, которые, как и мужчины, стремятся параллельно с «семейными» обязанностями выстраивать собственную карьеру. Зачастую именно девушки сталкиваются с эффектом «стеклянного потолка» (Настоящее и будущее…, 2018).

Оценка экспертов из ВШЭ установила устойчивую зависимость между доходами семьи и реализуемой репродуктивной моделью. Вопреки существующему мнению исследователи пришли к выводу, что «с ростом благосостояния вероятность наличия детей в семье снижается» (Суринов, Кузин, 2023), т. к. рождение детей приводит к тому, что семья с относительно высоким доходом теряет значительно больше в сравнении с доходами семей со средним и низким доходом. Как показывает практика, в большинстве российских семей женщины достаточно часто имеют доход не ниже, чем у мужчин, а после рождения ребенка вынуждены сокращать трудовую активность или вовсе увольняться с работы. Таким образом, семьи «переходят» на другой уровень «комфортности» собственных условий жизни (происходит потеря части доходов), с чем они явно не могут мириться, поэтому многие откладывают рождение последующих детей (или даже первого ребенка) при условии получения «нормального» среднего дохода. Более состоятельные родители тратят больше на содержание ребенка, их вложения выше. Именно поэтому желание «завести ребенка» в большинстве случаев «имеет обратную зависимость от издержек семьи и прямую – от доходов»12.

Несмотря на выявленную тенденцию, «состоятельные» люди в России чаще становятся многодетными, чем люди со средним доходом. Исследования 2024 года (проведенные в рамках Грушинской конференции ВЦИОМ) выявили, что большинство (75%) российских бизнесменов (в возрасте 30– 45 лет) имеют семью, а у 65% опрошенных есть дети, при этом более чем у половины (53%) из них многодетные семьи13. Согласно мнению эксперта Е.К. Журавлевой, одного из организаторов проекта «Семья 3.0»: «… богатые предприниматели часто утверждают, что могут себе позволить содержание нескольких детей и считают, что воспитание должно быть коллективным, с участием расширенной семьи» (Журавлева, Копцева, 2024). Исследование россиян, вошедших в список Форбс в 2024 году (анализировалось семейное положение и количество детей), проведенное специалистами Агентства СВОИ14, показало, что 78% людей из данного списка находятся в зарегистрированном браке. Более того, в среднем количество детей у них в 1,5 раза выше, чем показатель по стране. Некоторые из них многодетные (например, у Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Алексея Мордашова по 7 детей)15. Такая тенденция прослеживается не только в России. Исследования в США (Morgan, 2001) показали, что 85% богатых (которые составляют 10% от всего населения) состоят в браке, а среди 10% самых бедных – лишь треть имеют официальную семью16.

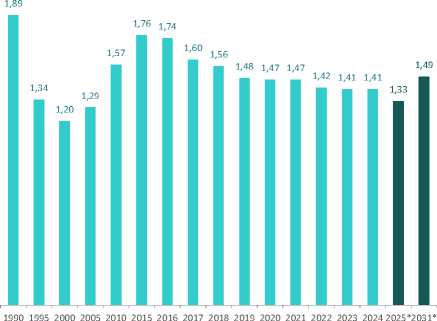

а) исследования ВЦИОМ

Не хотели бы иметь детей ЗО ПЯТЬ и более

9 2,4 2,2

ОДИН

ДВА

б) исследования Росстата

Рис. 2. Динамика ответов россиян о желаемом количестве детей, %

Источники: Сколько детей нужно для счастья? // ВЦИОМ. URL: (дата обращения 25.05.2025); Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2022 году. Распределение по желаемому и ожидаемому числу детей // Росстат. URL: (дата обращения 25.05.2025); Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2017 году. Распределение по желаемому и ожидаемому числу детей //

Росстат. URL: (дата обращения 25.05.2025).

Доля женщин, заявивших о желаемом количестве детей ,

Сегодня в России растет доля тех, кто ассоциирует «идеальную» семью с многодетной. Согласно исследованиям ВЦИОМ, в «идеальных» условиях жизни троих детей готовы родить более трети граждан (31% в 2025 году), в 2017 году таких было 28%. В 2025 году ориентированы на рождение четырех и более детей 22%, в 2017 году – лишь 14% (рис. 2а) . Согласно данным Росстата, на начало текущего года в России 2,65 млн многодетных семей, что составляет почти 11% от общего числа семей с детьми. Это почти на 10% больше, чем в 2024 году17. В России растет доля многодетных женщин: «У женщин, которым сейчас 32–33 года (средний возраст рождения третьего ребенка), этот показатель должен вырасти до 25%»18.

В современных реалиях наблюдается «перелом» в вопросе возраста рождения детей: женщины начинают рожать позже третьих и четвертых детей. Однако вместе с трендом «нормально иметь много детей» в некоторых когортах есть и тенденция «не иметь детей вовсе», но таких меньше с каждым годом19. Многодетность в России становится «популярной». Например, в 2022 году исследования Росстата констатировали, что большинство российских женщин хотят не более двоих детей (71,6%; рис. 2б), в 2017 году таких было 65,3%. В 2022 году наблюдалось незначительное сокращение числа женщин, которые хотели бы стать многодетными (желающих иметь троих детей уменьшилось до 18,9%, на 3 п. п. в сравнении с 2017 годом, четверых до 2,9% – сокращение на 0,5 п. п.). В данный период было отмечено увеличение числа тех, кто не желает иметь детей (до уровня 2,4%).

Очевидно, что наблюдается «переломный момент» в нашем обществе в принятии решения о желаемом и реальном (рожденном) количестве детей в семье. В данный период важно создать все необходимые условия со стороны государства и социума, чтобы репродуктивная модель российской семьи

«склонялась» больше к желаемому количеству детей. Именно это будет способствовать решению современных демографических проблем. Однако для принятия эффективных и взвешенных решений на всех уровнях власти в складывающейся социальноэкономической обстановке необходимы исследования не только в масштабах всей страны, которые позволяют оценить ситуацию в целом, но и локальные региональные исследования, позволяющие оценивать обстановку и вырабатывать практические меры «на местах».

Анализ данных опросов для осуществления прогностической оценки

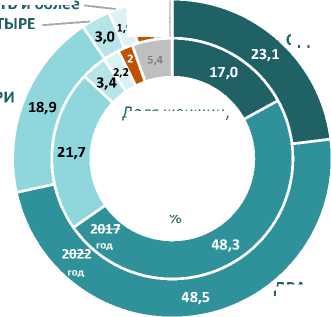

Результаты двух опросов, проведенных ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2017 и 2024 гг. по сопоставимым методикам, показали, что для 63,2% респондентов семья – это прежде всего «продолжение рода» (в 2017 году подобный ответ опрошенные выбирали чаще на 4,3 п. п.). На втором месте для 62,7% ответ «воспитание детей». Отметим, что такой вариант выбрали почти на 10% больше респондентов, чем в 2017 году. На третьем месте – «традиционная» формулировка «ячейка общества» (52,5 и 40,6% соответственно в 2024 и 2017 гг.). Подобный вариант стали выбирать чаще – почти на 30% в сопоставляемых периодах. Также респонденты видят в семье «главный институт социализации» (44,2%) и «отдых от повседневных проблем» (18,8%; рис. 3 ).

Продолжение рода

Воспитание детей

Главный институт социализации

Ячейка общества

Отдых от повседневных проблем

■ 2024 ■2017

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос «В чем Вы видите предназначение семьи?» (указано 5 наиболее часто выбираемых ответов), %

Составлено по: результаты исследований, проведенных ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2017 и 2024 гг.

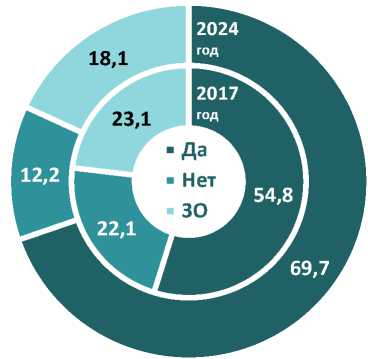

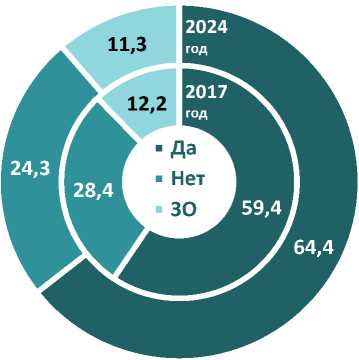

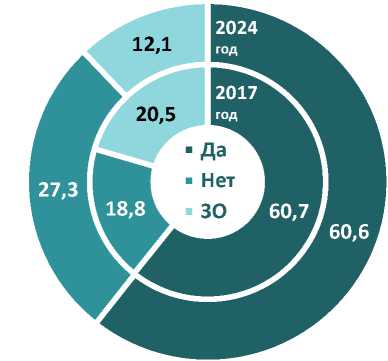

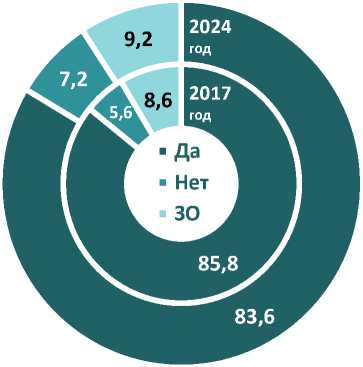

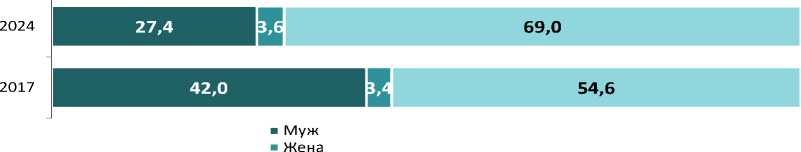

Один из блоков вопросов в анкете касался тематики изучения подходов современной молодежи к «выстраиванию» брачно-семейных отношений (рис. 4) . 54,8% опрошенных в 2024 году считают, что создавать семью (вступать в брак) нужно «один раз и на всю жизнь». В 2017 году таких было больше на 14,9 п. п. Почти пятая часть в итоговом опросе не разделяет этого мнения. Примерно столько же не смогли определиться с ответом (рис. 4а) . 59,4% респондентов в 2024 году уверены, что «семья является необходимым условием для достижения стабильности и уверенности в жизни» (в 2017 году на 5 п. п. больше). Около 12% респондентов не смогли определиться с ответом на данный вопрос (рис. 4б) .

Отношение молодежи к регистрации брака остается одним из актуальных вопросов, которые изучают сегодня все российские социологи и экономисты, так как данное решение влияет, как правило, на рождаемость и планируемое количество детей. Именно поэтому один из вопросов в анкете напрямую затрагивал данный аспект. Следует заметить, что положительный ответ на вопрос «Является ли необходимой регистрация брака в случае рождения ребенка?» дали 60% опрошенных в двух срезах. Однако не определившихся в 2024 году на 8,4 п. п. больше (пятая часть опрошенных; рис. 4в ). Аналогичное единодушие высказали респонденты при ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что любой брак обязательно должен быть основан на взаимной любви?»: 85,8 и 83,6% респондентов ответили «да» в 2024 и 2017 гг. соответственно (рис. 4г) .

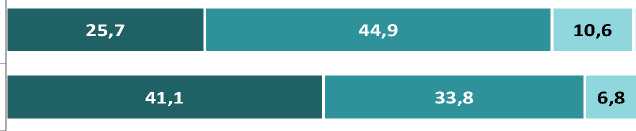

Так как при формировании семьи и выстраивании брачно-семейных отношений современная молодежь сталкивается с множеством социально-экономических проблем, в анкете присутствовали вопросы, позволяющие выявить направления их решения (рис. 5) .

Одной из основных трудностей является финансовая составляющая, которая предопределяет возможность решения «жилищного вопроса». Ответ «да, это многое решает» выбрали 45,2% опрошенных в 2024 году (в 2017 году таких было на

а) Считаете ли Вы, что создавать семью (вступать в брак) нужно «один раз и на всю жизнь»?

б) Считаете ли Вы, что семья является необходимым условием для достижения стабильности и уверенности в жизни?

-

в) Является ли необходимой регистрация брака в случае г) Считаете ли Вы, что любой брак обязательно должен рождения ребенка? быть основан на взаимной любви?

Рис. 4. Как респонденты видят «выстраивание» брачно-семейных отношений в современной семье, %

Составлено по: результаты исследований, проведенных ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2017 и 2024 гг.

12,9 п. п. меньше). Заметим, что ставки по ипотеке (Ярашева, Макар, 2024) в тот период были гораздо ниже, а доступность кредитов для населения – одной из самых высоких. Вероятно, именно поэтому в 2017 году 51,8% респондентов смогли дать ответ «это важно, но не имеет решающего значения», а в 2024 году их количество сократилось на 7,9 п. п. Вдвое в 2024 году снизилось число ответов «нет, это не важно» (всего 6,3% от опрошенных; рис. 5а ).

Респондентам в рамках исследований задавали и два основных «семейных вопроса»: «Как Вы считаете, кто должен быть главным в семье?» и «Кто должен приносить основной доход в семье?». Следует подчеркнуть, что современная молодежь все чаще выступает за равноправие: почти 70% в 2024 году выбрали данный вариант ответа (в 2017 году меньше на 14,4 п. п.). За «матриархат» в семье «проголосовало» чуть более 3% опрошенных в двух срезах (рис. 5б) . Больше стало тех, кто

■ Нет, это не важно

ЗО

а) Является ли жилищный вопрос для Вас значимым при решении вступить в брак?

■ Должно быть равноправие

б) Как Вы считаете, кто должен быть главным в семье?

0,7

59,1

38,3

1,7

67,4

■ Мужчина

■ Женщина

20,6

1,9

10,3

■ Должны зарабатывать на равных ЗО

в) Кто должен приносить основной доход в семье

■ Да, семья однозначно важнее

■ Да, но только на какое-то время

■ Нет, карьера – это главное

ЗО

18,8

18,3

-

г) Готовы ли Вы отказаться от карьеры ради семьи ?

Рис. 5. Варианты решения социально-экономических проблем в современной семье, по мнению опрошенных, %

Составлено по: результаты исследований, проведенных ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2017 и 2024 гг.

дал ответ «должны зарабатывать на равных» – 38,3 и 20,6% соответственно в 2024 и 2017 гг. Причем меньше (на 8,3 п. п.) стало тех, кто считает, что приносить основной доход должен мужчина (рис. 5в). Четверть (25,7%) респондентов готовы отказаться от карьеры ради семьи, так как считают, что «семья однозначно важнее» (меньше на 15,4 п. п. по сравнению с предыдущим опросом). Почти каждый десятый указал, что «карьера – это главное» (число увеличилось на 3,8 п. п.). Это обусловлено более сложной со- временной социально-экономической ситуацией, которая несопоставима с «доковид-ным» 2017 годом. Следует подчеркнуть, что около 45% в 2024 году готовы отказаться от выстраивания карьеры ради семьи только на какое-то время (рис. 5г).

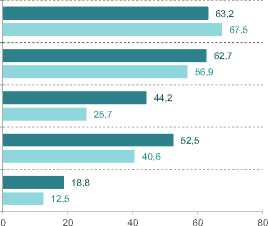

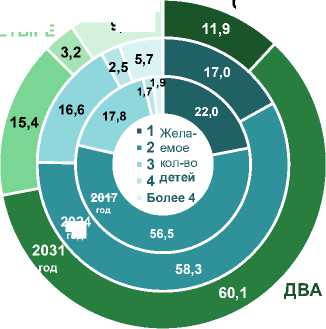

Очевидно, что все вопросы, которые были проанализированы в рамках исследований, в значительной степени влияют на принятие решения о рождении детей и их количестве. Согласно ответам на прямой вопрос «Сколько детей Вы бы хотели иметь в своей семье?» в 2024 году были получены следующие результаты: одного ребенка – 17,0%, двух детей – 58,3%, трех – 16,6%, четырех – 2,5% и более четырех – 5,7%. Эти данные были сопоставлены с полученными в 2017 году показателями, а также с данными Росстата. С применением метода линейной регрессии реализованы/рассчита-ны прогностические оценки20 желаемого количества детей (рис. 6).

БОЛЕЕ четырех

ОДИН

9,4

ЧЕТЫРЕ

ТРИ

2024 год

Рис. 6. Прогностическая оценка желаемого количества детей, %

Составлено по: результаты исследования ИСЭПН ФНИСЦ РАН, в 2017 и 2024 гг.

Согласно полученной прогностической оценке (полученные данные имеют шаг 7), на 2031 год желаемое количество детей у изучаемой аудитории должно составить: один ребенок –11,9%, два – 60,1%, три – 15,4%, четыре – 3,2%, более четырех – 9,4%. Если полученный результат пересчитать в суммарный коэффициент рождаемости21, то получится показатель, равный 2,38 к 2031 году. Заметим, что согласно результатам проведенного опроса СКР на изучаемой территории при реализации рождения желаемого количества детей мог бы составить уже в 2024 году 2,22.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в случае реализации каждой российской семьей своих планов относительно рождения желаемого количества детей страна смогла бы показать и обеспечить повышение показателя суммарного коэффициента рождаемости, запланированного Президентом РФ (согласно Указу «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»), до уровня 1,6 к 2030 году (необходимого уровня для достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»)22 и даже его превысить.

Выводы и рекомендации

Основываясь на данных, полученных в результате проведенных исследований, можно резюмировать, что выполнение репродуктивных планов по вопросу желаемого количества детей в российских семьях могло бы способствовать достижению демографических показателей, заложенных в стратегических планах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Однако мешают их осуществлению несколько основных составляющих: материальные затраты на «полноценную реализацию» родительских обязанностей, проблемы осуществления трудовой деятельности, смена или отсутствие работы, в т. ч. для будущей мамы, которая вынуждена сокращать или вовсе прекращать трудовую деятельность в связи с возникновением ситуации «двойной занятости». Это приводит к вероятному сокращению стабильного высокого дохода и снижению уровня жизни семьи из-за появления ребенка, в том числе влияет на ухудшение жилищных условий. Существует влияние складывающейся социально-экономической обстановки и геополитической ситуации в мире, различных жизненных ситуаций, что приводит к отсутствию уверенности в завтрашнем дне. Одним из доминирующих факторов является отсутствие подходящей «второй половины» (партнера) для реализации своих планов по вопросу желаемого количества рожденных детей.

Реальные показатели суммарной рождаемости в последние пять лет значительно ниже желаемого и даже в среднеперспективных оптимистических прогнозах не достигают нужного значения. Исправить ситуацию может выбранный тренд на многодетность в российских семьях, который активно культивируется в последние несколько лет со стороны государства. Это приносит определенные результаты. Например, для молодых когорт населения (от 18 до 24 лет) все чаще «идеальная семья» ассоциируется с многодетной. Согласно исследованиям, проведенным ВЦИОМ, в 2025 году больше 1/5 российских семей ориентированы на рождение четырех и более детей. Сегодня в России 2,646 млн многодетных семей, что на 246 тыс. больше, чем в 2024 году. Такая положительная тенденция связана со многими факторами, в т. ч. с проводимой государством политикой и реализуемыми программами поддержки.

Выявленные факторы и тенденции были подтверждены авторскими исследованиями на основе двух проведенных опросов. Почти 2/3 опрошенных респондентов считают, что семья – это прежде всего «продолжение рода», практически столько же ассоциируют ее с воспитанием детей. Больше половины опрошенных молодых людей считают, что создавать семью (вступать в брак) нужно «один раз и на всю жизнь», 2/3 уверены, что семья является необходимым условием для достижения стабильности и уверенности в жизни. Однако наиболее важной и сложной остается проблема решения жилищного вопроса – на это указали 45% опрошенных. В последние годы наблюдается значимость равноправия (почти 70%) по вопросам исполнения домашних обязанностей, причем почти для 40% это важно и с точки зрения получения дохода.

Построенный на основе двух срезов исследований с аппроксимацией на данные Росстата с применением метода линейной регрессии прогноз (прогностические оценки) показал, что в 2031 году желаемое количество детей у изучаемой аудитории (в анализируемом регионе) могло бы достичь суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,38. Даже частичная реализация подобных репродуктивных планов могла бы способствовать достижению уровня демографических показателей, установленного в стратегических целях развития России.

Очевидно, что сегодня наблюдается «переломный момент» в нашем социуме относительно принятия решений о желаемом и реальном (рожденном) количестве детей. В данный период важно создать все необходимые условия, чтобы репродуктивная модель российской семьи «склонялась» все больше к желаемому количеству детей. Именно для этого необходимы региональные исследования, которые помогают понять специфику и особенности репродуктивного поведения населения в определенном субъекте РФ. Опираясь на релевантные данные региональных исследований, можно формировать и предлагать практические меры «на местах» для повышения рождаемости. Среди таких мер можно отметить важное направление, которое уже реализовывается руководством страны посредством разрабатываемых государственных и региональных программ поддержки молодых семей. Точечная региональная помощь позволяет молодым родителям (прежде всего мамам) получать престижную профессию для обеспечения стабильного заработка для себя / своей семьи и достойного уровня жизни. Одним из вариантов является реализация механизма совмещения учебы и/или работы с воспитанием детей. Именно обозначенный подход может способствовать решению проблемы «отложенного родительства». Бесспорно, необходимы программы и проекты, которые будут способствовать решению жи- лищного вопроса. Как доказывают исследования, отсутствие проблем с жильем (количество квадратных метров на одного члена семьи) напрямую коррелирует с желаемым, а главное – с реальным количеством детей. Эту проблему можно частично решать на основе уже имеющегося механизма «материнского капитала», который необходимо эффективно индексировать, выбирая надлежащий размер выплат как для различных регионов проживания, так и для первого, второго и последующих детей.

Результаты, полученные в рамках исследования, могут стать основой для формирования региональных и федеральных проектов и программ в целях повышения рождаемости в современных российских условиях. В теоретическом и практическом плане представленные данные направлены на информирование специалистов, которые занимаются изучением вопросов развития брачно-семейных отношений и проблемами рождаемости. Применение прогностической оценки доказало, что репродуктивные планы российских семей в случае их реализации способны улучшить демографические показатели. Логическим продолжением работы может стать расширение географии исследования с использованием апробированного инструментария, что позволит сопоставлять региональные данные. Это однозначно будет способствовать реализации общей социально-экономической стратегии руководства страны и выбранного курса на укрепление института семьи для решения демографических задач, обозначенных в национальных целях развития РФ на перспективу до 2036 года.