Ориентация на потребителя как принцип высшего образования

Автор: Соловьев Виктор Петрович, Перескокова Татьяна Аркадьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Большие вызовы

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены ключевые аспекты внедрения концепции качества в высших учебных заведениях. Показана целесообразность поддержки баланса интересов всех заинтересованных сторон в сфере высшего образования. Рассмотрена взаимосвязь учебных дисциплин с позиции «поставщик - потребитель». Предложен метод оптимизации рабочих программ учебных дисциплин на основе анализа логических связей их содержания. Приведен пример вовлечения преподавателей, ведущих занятия по специальности, в интегрированный объединяющий всех процесс.

Методология качества, заинтересованные стороны, процессный подход, ориентация на потребителя, вовлеченность работников, матрицы логических связей, компетентностная модель, программа учебной дисциплины

Короткий адрес: https://sciup.org/148321364

IDR: 148321364 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.04.P.02

Текст научной статьи Ориентация на потребителя как принцип высшего образования

образования? Применим ли принцип ориентации на потребителя в образовательной сфере?

Кто заинтересован в продукции и услугах вузов?

Общество становится все более требовательным к высшим учебным заведениям, особенно к качеству подготовки выпускников. Эти требования предъявляются не обществом вообще, а конкретными заинтересованными сторонами: юридическими и физическими лицами.

К заинтересованным сторонам организаций высшего образования относят: государство в лице органов управления, хозяйствующих субъектов – потребителей выпускников в лице работодателей, «поставщиков» поступающих в вузы, то есть школ, техникумов, колледжей, а также персонала высших учебных заведений, студентов и их родителей.

ала Российского геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе. Сфера научных интересов: педагогика, организация учебной, методической и внеучебной деятельности вуза. Автор 73 опубликованных научных работ

К «производителям», действующим в стенах вузов, относятся их работники: преподаватели, научные сотрудники, администрация, обслуживающий персонал. В ходе осуществления образовательного процесса и исследовательской деятельности создается его продукция: выпускники, научные разработки, монографии, учебники.

Персонал образовательных организаций стремится выполнить требования:

-

• государства, сформулированные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и федеральных государственных стандартах высшего образования;

-

• работодателей, сформулированные в профессиональных стандартах, а также в контрактах, договорах, заключаемых с работниками;

-

• социальных институтов, закрепленные в нормах и правилах поведения, взаимодействия.

Необходимо обратить внимание на неоднозначность позиций некоторых заинтересованных сторон. Прежде всего государства, которое, финансируя деятельность преобладающей части вузов, «произведенную ими продукцию» по большей части не забирает. Но именно государство дает организациям разрешение на осуществление образовательной деятельности (лицензирование), оно же контролирует их путем аккредитации образовательных программ. Государство устанавливает план приема абитуриентов в высшие учебные заведения.

Не означает ли это, что именно государство в первую очередь несет ответственность за качество «продукции» и услуг вузов?

В настоящее время преобладает иная точка зрения. И «уходу» государства от ответственности за высшую школу способствовало решение Совещания министров образования европейских стран, участников Болонского процесса, состоявшегося в 2003 году в Берлине, где было заявлено, что «ответственность за качество образования обучаемых возлагается на учебные заведения» [5].

Работодатели (потребители выпускников образовательных организаций) оценивают качество образования по тому, как бывшие студенты используют в практической деятельности знания, навыки и умения, приобретенные в период обучения, то есть по тому, какова их компетентность. И оценка эта отнюдь не является мажорной. В настоящее время работодатели реального сектора экономики предъявляют серьезные претензии к уровню профессионально-практической подготовки и социально-личностных качеств выпускников, к их умению переучиваться и осваивать новые профессии [8].

На наш взгляд, это обоюдная проблема.

С одной стороны, выпускники вузов, а это сегодня в основном бакалавры, плохо подготовлены к конкретной профессиональной деятельности. За качество их образования ответственность несут преподаватели, а учебные заведения и государство обязаны создавать условия для преподавателей по его обеспечению. При этом бакалавры, как правило, не могут готовиться, как прежде, под должность.

С другой стороны, работодатели (потребители) должны принимать на работу выпускников без опыта профессиональной деятельности и способствовать их деловому и профессиональному росту. Это – их ответственность. В современных условиях работодатели обязаны учитывать, что база образования бакалавров заложена за счет государства, а также самих студентов и их семей. А вот адаптация выпускников к конкретному производству должна осуществляться работодателями и с использованием их средств и ресурсов.

Общество заинтересовано в трудоустройстве выпускников, чтобы они могли создать свою семью, воспитывать детей и помогать родителям. Сами же родители качество образования связывают с возможностью для выпускников занять достойное место в обществе.

Партнеры высших учебных заведений заинтересованы в обмене информацией и опытом осуществления учебной деятельности.

«Поставщики» абитуриентов (школы, техникумы, колледжи) заинтересованы в успешном освоении образовательных программ высшего образования своими выпускниками.

А теперь рассмотрим позицию студентов. После получения дипломов о завершении обучения они становятся тем кадровым потенциалом, который ожидают различные сферы экономики. Выпускники вузов по своим интересам также различаются. Одни стремятся занять престижную должность, другие предпочитают хорошую зарплату, третьи желают прежде всего получить интересную работу, четвертых интересует территориальное расположение рабочего места и т.п.

В период же обучения студенты – основные потребители образовательных ресурсов (интеллектуальных, информационных, финансовых, материальных).

Как видим, интересы заинтересованных сторон образовательных организаций различаются. И немаловажная задача всех действующих лиц состоит в том, чтобы найти и поддерживать правильный баланс интересов всех заинтересованных сторон.

Реализация принципа ориентации на потребителя в образовательном процессе

Основа качественной подготовки обучаемых – это организация и осуществление учебного и воспитательного процессов на высоком уровне. Главные действующие лица этих процессов – преподаватели и студенты.

В силу особенностей образовательной деятельности, связанной с тем, что обучаемые являются не только «объектом» образовательного процесса, но и его активным участником, субъектом, в процесс достижения заявленных целей по качеству образования необходимо вовлечь весь контингент обучаемых.

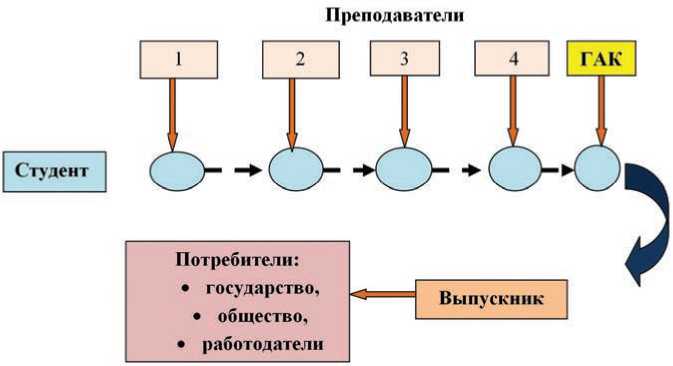

Переход студентов из разряда потребителей в разряд поставляемой «продукции»

На рисунке схематично показана «потребительская» роль студентов, «переходящих» от одного преподавателя к другому и постепенно формирующих свои профессиональные и социально-личностные компетенции. Защитив выпускную квалификационную работу на заседании государственной аттестационной комиссии, студент становится выпускником и попадает в объятия потребителей.

Итак, студент, переходя по единицам учебного плана – дисциплинам, постепенно осваивает всю образовательную программу.

А в каком качестве с позиции «поставщик – потребитель» находятся преподаватели?

Для проведения учебного процесса преподаватель дисциплины разрабатывает комплекс учебнометодических документов, в состав которого, как правило, входят: рабочая программа дисциплины; вопросы для оценки знаний, умений и сформированных компетенций (фонд оценочных средств) и ряд других [7].

В учебном плане подготовки бакалавра насчитывается в среднем 40 и более дисциплин. Следовательно, будем иметь 40 дисциплинарных подпроцессов обобщенного учебного процесса подготовки специалиста. Как их объединить?

Разумно использовать взаимосвязь содержания дисциплин по принципу «поставщик – потребитель».

Обучение можно представить как «подъем» по широкой лестнице, ведь на каждой ступени (семестре) изучается несколько дисциплин и они взаимосвязаны (это горизонтальные связи). Затем происходит переход на следующую ступень, и начинается «потребление» приобретенных ранее знаний и умений (это вертикальные связи), естественно наряду с горизонтальными связями этой ступени. Аналогично используются знания, приобретенные в средней школе. И еще нужно учесть, что учебные дисциплины ведут разные преподаватели.

Проектирование учебного процесса в контексте принципа ориентации на потребителя

Как показал многолетний опыт, подготовка специалистов в системе высшего образования будет результативной, если все учебные дисциплины взаимосвязаны по содержанию. Они должны быть так выстроены в учебном плане, чтобы обеспечить не столько накопление знаний обучаемыми, сколько непрерывное повышение их уровня готовности к решению разнообразных проблем на основе синтеза знаний.

При рассмотрении образовательного процесса как обычного технологического, естественно выделить вначале этап проектирования, а внутри данного этапа – основополагающий элемент проекта: разработку учебного плана и составление программ учебных дисциплин. Это особенно важно при открытии подготовки по новым образовательным программам в условиях отсутствия конкретного опыта преподавания.

На этапе проектирования новых образовательных программ целесообразно провести анализ междисциплинарных связей содержания учебных дисциплин, изложенного в рабочих программах. Методология такого анализа была разрабо- тана в Московском институте стали и сплавов [3].

Суть анализа состоит в разработке объективных количественных критериев для определения логических взаимосвязей содержания учебных дисциплин в основных образовательных программах.

С этой целью вначале на основе федерального государственного стандарта составляется компе-тентностная модель как интегральный образ выпускника по данному направлению высшего образования. После этого на основе опыта составляется проект учебного плана, причем при его разработке целесообразно использовать сведения о будущей деятельности выпускника, приведенные в профессиональном стандарте. Перечень дисциплин учебного плана должен обеспечить формирование всех компетентностей, вошедших в компетентностную модель выпускника.

Затем все ответственные за учебные дисциплины (назовем их лекторами) разрабатывают рабочие программы «своих» дисциплин, в которых формулируют результаты обучения в виде компетенций, то есть конкретных владений, проще говоря, умений и навыков, которыми должны обладать обучаемые. Содержание в программе разбивается на учебные единицы в объеме двухчасового занятия (лекции). Все программы тиражируются и предоставляются всем преподавателям.

Модель оценки включает определение значимости каждого учебного курса, которая складывается из двух составляющих: внешней, характеризующей значение данного учебного курса для профессиональной деятельности молодого специалиста, и внутренней, отображающей значение данного материала для изучения других учебных курсов, предусмотренных учебным планом. Внутренняя значимость определяется путем установления количества и тесноты логических связей между данными учебными курсами и всеми другими курсами специальности на основе содержания учебных программ.

Суммирование этих двух составляющих значимости по разработанной методике позволяет получить общую оценку значимости дисциплины [3]. Такая оценка каждой дисциплины учебного плана является основанием для распределения часов теоретического обучения в образовательной программе пропорционально общей значимости каждой дисциплины. Чем выше общая оценка значимости дисциплины, тем больше часов отводится на ее изучение в оптимизированном учебном плане.

Известен и механизм экспертизы внешней значимости учебных дисциплин для профессиональной деятельности. Он предусматривает исключение участия ведущего лектора учебного курса в определении значимости своей дисциплины. В этом случае оценку осуществляют внешние эксперты. Это сделано в целях устранения субъективного преувеличения преподавателем значимости своего учебного курса.

Анализ внутренней значимости учебной дисциплины проводится на основе логических связей содержания этой дисциплины с другими. Под логической связью понимается взаимосвязь содержания данной учебной единицы с содержанием других учебных единиц своего или других курсов, которые необходимы для изучения нового учебного материала.

Установление связи оформляется таблицей (матрицей) логических связей разделов данного учебного курса с разделами других курсов учебного плана. При составлении такой рабочей таблицы лектор курса не выполняет никакой дополнительной работы, кроме систематизации знаний по своему учебному курсу в отношении его логических связей с курсами, на которые он опирается в преподавании.

Таблица 1

Матрица внутридисциплинарных связей учебной дисциплины

|

Номера лекций |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Всего ссылок |

|

1 |

• |

X |

X |

||||

|

2 |

• |

X |

X |

||||

|

3 |

• |

X |

X |

||||

|

4 |

• |

X |

X |

||||

|

5 |

• |

X |

|||||

|

6 |

• |

||||||

Таблица 2

Матрица междисциплинарных связей

|

Учебные единицы предшествующей (параллельной) дисциплины |

Учебные единицы анализируемой дисциплины |

Всего ссылок |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

… |

||

|

1 |

X |

X |

|||||

|

2 |

X |

||||||

|

3 |

X |

X |

|||||

|

4 |

X |

X |

|||||

|

5 |

X |

X |

|||||

Вначале каждым лектором проводится анализ связей содержания учебной дисциплины, рабочую программу которой он разработал. Это называется установлением внутри-дисциплинарных связей. Преподаватель устанавливает, материал какой предшествующей лекции используется им в последующем. Эта связь фиксируется в матрице (отмечено крестиками) (табл. 1).

Проведенный анализ позволяет выявить возможную недостаточность какого-либо предшествующего материала или его отсутствие. После проведения анализа проводится необходимая коррекция учебной программы.

Затем лектор учебного курса устанавливает логические связи своего курса с другими предшествующими или параллельными дисциплинами, на которых базируется изучение его курса.

Установление связи, как указывалось, оформляется таблицей (матрицей) логических связей разде- лов данного учебного курса с разделами других курсов учебного плана. Пример составления такой матрицы показан в табл. 2.

Лектор устанавливает связи содержания читаемого курса со всеми дисциплинами учебного плана, содержание которых

Таблица 3

Сводная матрица междисциплинарных связей учебной дисциплины

|

Предшествующие дисциплины учебного плана |

Учебные единицы анализируемой дисциплины «Теория металлургических процессов» |

Всего ссылок |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

… |

||

|

Векторная алгебра |

X |

||||||

|

Математический анализ |

X |

||||||

|

Неорганическая химия |

X |

X |

|||||

|

Физика |

X |

X |

|||||

|

Общая металлургия |

X |

X |

|||||

|

Физическая химия |

X |

X |

X |

||||

|

Итого ссылок |

|||||||

он использует при обучении. Формируется набор матриц типа табл. 2.

Теперь лектор профилирующей дисциплины, как правило, читаемой на старших курсах, может составить сводную матрицу междисциплинарных связей учебных единиц своего курса со всеми предшествующими дисциплинами. Пример связей учебной дисциплины «Теория металлургических процессов» с предшествующими дисциплинами приведен в табл. 3.

Сводная матрица учебной дисциплины служит неким «паспортом» для преподавателя при подготовке к каждому учебному занятию: какие сведения нужно «вытащить» из той или иной дисциплины для подтверждения положений теории металлургических процессов.

А вот для преподавателей фундаментальных дисциплин, как правило, читаемых на младших курсах, важно составить сводную матрицу использования изучаемого студентами курса в будущем и на это обращать внимание обучающихся. Пример такой матрицы показан в табл. 4, которая также является «паспортом» фундаментальной дисциплины.

Благодаря составлению матриц логических связей разделов учебных дисциплин получаем сведения,

Таблица 4

Сводная матрица использования материала учебной дисциплины

|

Последующие дисциплины учебного плана |

Учебные единицы предшествующей дисциплины (математический анализ) |

Всего ссылок |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

… |

||

|

Организация эксперимента |

X |

X |

X |

||||

|

Прикладная механика |

X |

X |

|||||

|

Материаловедение |

X |

X |

|||||

|

Физическая химия |

X |

X |

|||||

|

Теплофизика |

X |

X |

|||||

|

Итого ссылок |

|||||||

которых не имели до сих пор. Теперь в матрице можно видеть, в каких учебных дисциплинах используется каждый раздел предшествующих дисциплин. Для этого надо только просмотреть целиком каждую вертикальную строчку матрицы (табл. 4).

Анализ связей профилирующих дисциплин с предшествующими курсами позволяет выявить, насколько лектор этой дисциплины опирается на фундаментальные знания обучаемых.

Суммирование ссылок по каждой дисциплине (по горизонтали) показывает использование конкретных тем математики в данной дисциплине. А суммирование по столбцам (по вертикали) показывает применение планируемого содержания математики в различных дисциплинах, то есть его значимость.

Теперь каждый преподаватель знает, что «ждут» от него коллеги. Все оказались «связаны» в единый процесс подготовки студентов. Это пример осуществления интегрированного процесса и реализации принципа «поставщик – потребитель».

Очевидно, что, анализируя число логических связей разделов учебных дисциплин в матрицах, можно судить об использовании материала предыдущих курсов. Так, если материал какой-либо дисциплины не используется в последующих курсах, возникает сомнение в целесообразности включения ее в основную образовательную программу.

Содержание всей подготовки по каждому направлению (специальности) можно четко подразделить на профессиональные знания, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности после окончания вуза, и на знания, необходимые для получения профессиональных знаний. На основе матриц логических связей появилась новая возможность отбирать профессиональные знания, необходимые выпускникам данного направления (специальности). Можно составить сквозную программу направления (специальности) в виде перечня профессиональных знаний и умений. Сопоставление такой программы с компе-тентностной моделью выпускника позволяет определить уровень подготовки по данной специальности.

Такая взаимосвязь содержания учебных дисциплин приведет к более тесному сотрудничеству преподавателей даже разных кафедр. Будет реализовываться еще один принцип менеджмента качества – принцип взаимодействия работников. Реализация этого принципа в любой организации заключается в вовлечении всех работников в создание ценности выпускаемой продукции, оказываемой услуги.

А как же оценить результативность образовательной деятельности?

Это могут быть самые разные показатели, но прежде всего средний балл защит государственных аттестационных работ, трудоустройство выпускников, успеваемость и отсев. Но это может – и должна! – быть и оценка выпускников работодателем (потребителем). По мере освоения в высшей школе компе-тентностного подхода к подготовке кадров именно оценка работодателем должна стать основным критерием качества образовательного процесса.

Когда данная статья была подготовлена к печати, в № 12 журнала «Alma mater» за 2019 год появилась статья А.Ф. Ана и Е.И. Кутаровой «Основы проектирования содержания учебной дисциплины “Математика” в техническом вузе». Авторы использовали метод матриц логических связей для определения значимости различных разделов математики в изучении других общепрофессиональных и специальных дисциплин [2]. Это подтверждает важность использования данного метода для совершенствования подготовки выпускников высшей школы.

Три тезиса вместо заключения

Человечество уже ощущает дыхание четвертой индустриальной революции. А значит, и экономика должна насыщаться кадрами новой формации, способными более полно, чем прежде, соответствовать вызовам времени.

Следовательно, принцип ориентации на потребителя должен проводиться в жизнь не статично, а динамично, не только прагматично, но и прогностично – если угодно, с заглядом в будущее. Прогнозирование потребностей всех заинтересованных сторон в продукции и услугах высших учебных заведений должно стать одним из первостепенных инструментов определения путей развития высшей школы.

На совместном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшемся 6 февраля 2020 года под председательством В.В. Путина, акцентировано внимание еще на одном аспекте принципа ориентации высшей школы на потребителя, а именно на развитии вузов в регионах. И действительно, где, как не на местах, может быть существенно активизирован процесс интеграции образования, науки и производства? Филиалы профилирующих кафедр вузов на предприятиях и проектноконструкторских подразделений, опытных производств предприятий и научных учреждений в вузах могут и должны обеспечивать более тесную взаимосвязь тех, кто готовит кадры, и тех, кто обеспечивает их трудоустройство и дальнейший деловой рост.

Наконец, ориентация высшего образования на потребителя предполагает, что и сам потребитель в лице органов государственного управления и работодателей будет более полно учитывать интересы вузов как «производителей» квалифицированных трудовых ресурсов и интеллектуальных продуктов. В этом отношении коллективы высшей школы России связывают большие надежды с планами создания в субъектах Федерации научнообразовательных центров мирового уровня, обеспечивающих сетевое взаимодействие вузов в регионах и в масштабах страны.

Список литературы Ориентация на потребителя как принцип высшего образования

- Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI в.: проблемы, перспективы, решения // Качество и жизнь. 2015. № 4. С. 37-45.

- Ан А.Ф., Кутарова Е.И. Основы проектирования содержания учебной дисциплины "математика" в техническом вузе // Alma mater. 2019. № 12. С. 82-87.

- Карабасов Ю.С., Роменец В.А., Соловьев В.П., Моргунов И.Б. Научно-методическая система проектирования структуры и содержания профессиональных образовательных программ // Известия международной Академии наук высшей школы. 2004. № 3 (29). С. 33-49.

- Круглов М.Г., Шишков Г.М. Менеджмент качества как он есть. М.: Эксмо, 2006. 540 с.

- "Мягкий путь" вхождения российских вузов в Болонский процесс. М.: Олма-Пресс, 2005. 351 с.

- Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 370 с.

- Соловьев В.П., Кочетов А.И., Крупин Ю.А., Перескокова Т.А. Качество - визитная карточка нашего времени. М.: Университетская книга, 2016. 151 с.

- Шадриков В.Д. Кадры для инновационной экономики: как в действительности обстоит дело с их подготовкой? // Высшее образование сегодня. 2019. № 5. С. 2-10.