Оригинальный комплекс петроглифов эпохи бронзы на правом берегу р. Бага-Ойгур в Монгольском Алтае

Автор: Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н., Батболд Н., Зоткина Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются петроглифы локального комплекса наскальных изображений Бага-Ойгур-6, расположенного на правом берегу одноименной реки. Открытый в 2023 г. в ходе разведочных работ Российско-Монгольской экспедиции, памятник содержит серию наскальных изображений, в т.ч. многофигурных композиций, расположенных на сланцевых горизонтальных скальных плоскостях. Анализируемый комплекс преимущественно включает изображения, относящиеся к бронзовому веку. Интерес представляет охотничья сцена с участием трех антропоморфных персонажей, а также изображение колесницы. Петроглифы эпохи бронзы на памятнике отличаются техникой исполнения это неглубокая ровная, весьма изящная выбивка. Антропоморфные персонажи с оружием, в т.ч. с луками и палицами с шипами, а также пароконный экипаж (колесница) воспроизведены в иконографии, находящей широкие аналогии в центрально-азиатском регионе. Кроме композиций бронзового времени, на памятнике также зафиксированы отдельные петроглифы других эпох, не составляющие единую сюжетную линию. Представляют особый интерес два обособленных изображения, выделяющиеся стилем исполнения отдельных деталей, выполненных по канонам, характерным для более раннего калгутинского стиля. Эти рисунки могут быть связанны с ранним святилищем Бага-Ойгур-5 (правый берег), которое расположено неподалеку. Дополняют картину явно более поздние изображения животных, прежде всего, горных козлов, выполненных крупной, разреженной выбивкой и порой крайне схематично. Нанесение этих изображений связано уже с эпохой железа, а, возможно, и Средневековья.

Монгольский алтай, петроглифы, охотничья сцена, бронзовый век, колесный транспорт, палица с шипами

Короткий адрес: https://sciup.org/145146705

IDR: 145146705 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0721-0728

Текст научной статьи Оригинальный комплекс петроглифов эпохи бронзы на правом берегу р. Бага-Ойгур в Монгольском Алтае

При проведении фронтальной разведки, направленной на поиски наскальных изображений в Монгольском Алтае, на правом берегу р. Бага-Ойгур был обнаружен обособленный пункт петроглифов, получивший наименование Бага-Ойгур-6 (правый берег). Исследования велись в продолжение наших работ, начатых в 2019 г. по обозначенной стороне указанной реки, отрядом Института археологии и этнографии СО РАН совместно с монгольским коллегой Н. Батболдом, представляющим Институт археологии Монгольской Академии наук [Молодин и др., 2019б]. Разведка проводилась на склонах и вершинах горного обрамления реки, а также на береговых террасах.

Комплекс, которому посвящена данная статья, расположен на склоне горного массива правого берега реки, практически у самой его подошвы. Ориентиром могут являться несколько захоронений казахского кладбища, каменные оградки которого расположены примерно в 50 м к западу от камней с изображениями. Координаты памятника 49о18′759″ с.ш., 088о27′832″ в.д., высота 2 347 м над ур. м.

Комплекс сосредоточен на нескольких горизонтально расположенных плоскостях сланца темно-коричневого, отшлифованных ледником и блестящих на солнце. Рассматриваемое местонахождение петроглифов включает преимущественно изображения эпохи бронзы, в ряде случаев, несомненно, составляющих композиции. Кроме того, особого внимания достойны два изображения животных, выполненных в кал-гутинском стиле периода позднего плейстоцена. Картину дополняют еще несколько рисунков животных, датировка которых затруднена.

Ориентируясь на планиграфию расположений изображений, мы условно выделяем четыре локализации рисунков на обособленных трещинами плоскостях. По крайней мере, в двух случаях можно обоснованно говорить о сюжетных композициях.

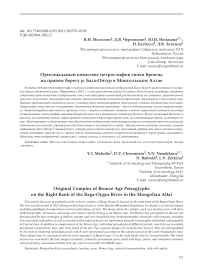

Композиция 1 (рис. 1)*. Локализована в верхней левой части плоскости. Изображена сцена охоты, где главными персонажами являются три охотника, а также преследуемые ими животные. К.1.1. В верхней правой части плоскости изображен лучник. Человек продемонстрирован на прямых, расставленных ногах, с натянутым луком больших размеров. На поясе схематично переданное орудие. От пояса же отходит подобие палицы с выраженным, характерным утолщением. Круглая голова человека, показанная в фас, увенчана двумя свисающими «косичками» (?). Возможно, что таким образом изображен грибовидный головной убор.

К.1.2. В самой верхней части композиции – фигура животного, поражаемого лучником так, что стре- ла воткнулась в брюхо бегущего зверя. Изображение силуэтное. Животное показано в динамике. Тело вытянуто, хвост непропорционально вытянут и загнут кверху. Голова увенчана подобием рогов или длинными настороженными ушами. Животное поражает один из трех лучников композиции (1.3). Фигура человека изображена в профиль, на слегка согнутых в коленях ногах. Голова круглая, с отходящими с обеих сторон «косичками». Цепочка крупных точек символизирует выпущенную охотником стрелу. На поясе человека, вероятно, кинжал (?). Ниже, к поясу прикреплена палица (?), увенчанная круглым, массивным навершием с ярко выраженными шипами. У ног этого антропоморфа крупной, небрежной выбивкой показано небольшое бегущее животное (1.4), может быть собака (?).

К охарактеризованной группе изображений примыкает третий антропоморф ( 1.5 ). Изображение по размерам аналогично двум предыдущим. Показано в профиль. Поза его динамична, ноги расставлены и слегка согнуты в коленях. В руках большой натянутый лук. На поясе человека подобие кинжала (?), а также, вероятно, палица, боевая часть которой увенчана рельефно выраженными шипами. От круглой головы отходят два ответвления вниз, напоминающие «ко сички». Стрела, пущенная лучником, поражает козлика ( 1.6 ). Изображение профильное, передано в статичной позе. Следует особо отметить, что по скальной плоскости нанесены бессистемно выбитые точки разной глубины и размеров.

Ниже и слегка левее антропоморфа ( 1.3 ) крупнофасеточной выбивкой изображена фигура животного ( 1.7 ), по изогнутому в прыжке туловищу, длинному хво сту и оскаленной пасти весьма напоминающая снежного барса. Ниже, у края плоскости, изображение еще одного антропоморфа в фас, с выраженным фаллосом и луком ( 1.8 ). Голова человека крупная, круглой формы, с симметрично расходящимися «косами». Дугообразно переданные руки упираются в бока. К левой руке антропоморфа прикреплен лук, переданный разреженными точками. Данное изображение, несомненно, относится к композиции. Под антропоморфом, крупной бессистемной выбивкой показано профильное изображение козлика ( 1.9 ). Судя по технике исполнения, оно, вероятно, более позднее, чем охарактеризованная выше композиция.

Еще ниже, на самом краю плоскости, расположено динамично переданное профильное изображение животного, видимо, хищника ( 1.10 ), с длинным хвостом, вытянутой мордой и настороженным ухом. В нижней части рассматриваемой композиции расположены еще пять фигур динамично переданных животных, вероятно, завершающих сцену. К ним относятся профильное изображение козла ( 1.11 ), переданное в позе неожиданной остановки. Туловище его удлиненное, поджарое. Голова с настороженным ухом, ее венчает массивный серповидный рог. Чуть выше этого изобра-

Рис. 1. Монгольский Алтай, пункт Бага-Ойгур-6 (п.б.). Композиция 1, прорисовка. а –эпоха бронзы; б – эпоха железа и Средневековье; в – трещины и лишайник.

жения профильной выбивкой показана еще одна фигура козла (1.12). В самом низу, композицию завершает фигурка еще одного козла (1.13). С правой стороны ее дополняет изображение, вероятно, самки оленя, пораженной в спину копьем (1.14). Фигура передана профильно, с длинной вытянутой шеей, увенчанной небольшой головкой, со слегка выраженными ушками. Задняя нога перекрыта лишайником. В центральной части плоскости нанесено еще одно изображение животного (1.15). Оно показано в динамике, изображение силуэтное. Голова массивная с настороженными ушками, хвост длинный. Вероятно, перед нами рисунок собаки.

Композицию 1 завершает рисунок в ее верхней правой части ( 1.16 ). Это незаконченная фигура животного, вероятно, козлика. На характеризуемой плоско сти выбиты несколько различных по величине, аморфных по форме точек. Скорее всего, охаракте-

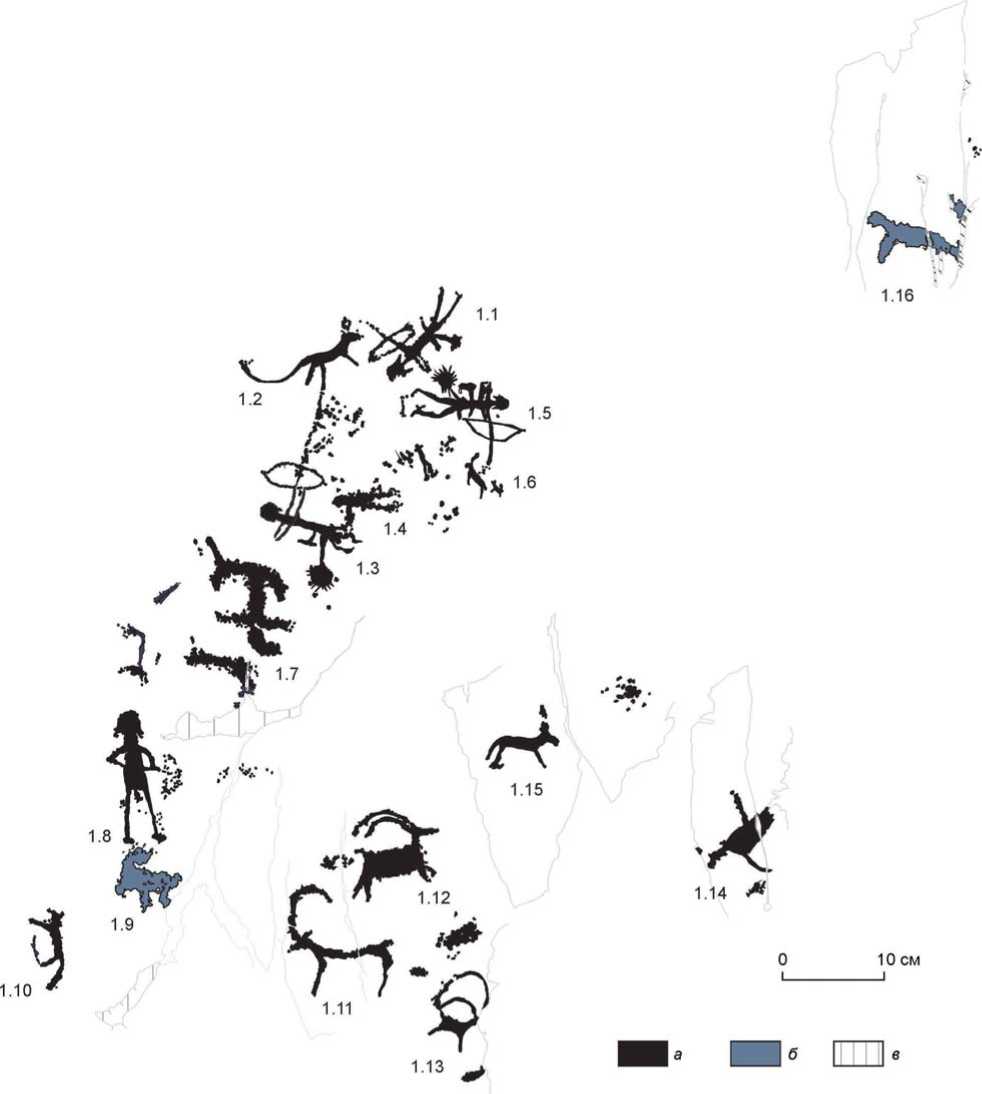

Рис. 2. Монгольский Алтай, пункт Бага-Ойгур-6 (п.б.).

I – Композиция 2, прорисовка; II – Композиция 3, прорисовка. а –эпоха плейстоцена; б – эпоха бронзы; в – эпоха железа и Средневековье; г – неопределен; д – трещины и лишайник.

ризованную выше композицию 1 следует считать в целом одновременной и отнести к эпохе бронзы, за исключением, вероятно, нескольких более поздних изображений (прежде всего, рисунка 1.9 и 1.16 ).

Иное дело, условно выделяемые нами в качестве композиций, примыкающие в нижней части к первой, еще две плоскости, разделенные массивными трещинами. На каждой из них изображены явно разновре- менные по времени рисунки животных, по смыслу никак не связанные между собой (рис. 2, I).

Композиция 2 (рис. 2, I ). Самое крупное изображение животного на памятнике – горный козел ( 2.1 ). Передняя и задняя ноги разбросаны в противоположные стороны, что придает фигуре известную динамику. Голова массивная, увенчана коротким изогнутым рогом и «бородой». Контур изображения выполнен глубокой линией, крупными разновеликими фасетками, что делает линию контура неровной и неоднородной по глубине. По туловищу зверя нанесены разрозненные точки, выполненные уже в более позднее время. По исполнительской и стилистической манере изображение более всего напоминает рисунок, выполненный в калгутинском стиле (см.: [Молодин и др., 2019а]). Важно подчеркнуть, что фигура горного козла, выполненная в данной манере, встречена впервые. В верхней части характеризуемой плоскости нанесено силуэтное изображение животного, выполненное крупной выбивкой ( 2.2 ). Массивная шея увенчана головой овальной формы с небольшими ушками. Хвост длинный. Можно предполагать, что перед нами изображение собаки. Ниже данного рисунка нанесена аморфная по форме точка ( 2.3 ) с неровным контуром, выполненная разновеликими по глубине фасетками. Еще ниже тем же способом нанесена еще одна точка ( 2.4 ). В верхней части рассматриваемой плоскости выполнено изображение козла ( 2.5 ). Животное передано схематично, голова увенчана коротким серповидным рогом. Ноги переданы в виде двух вертикальных линий. Намечен короткий хвостик. Подобные изображения характерны для эпохи железа вплоть до этнографической современности.

В центральной части плоскости обнаружено довольно изящное изображение горного козла ( 2.6 ). Шея удлинена, пасть раскрыта, рог крупный серповидный. Передняя и задняя ноги разбросаны в противоположные стороны, что придает фигуре динамику. Животное поражено в шею стрелой или дротиком. Выполнено мелкоточечной плотной выбивкой, которая отличает петроглифы эпохи бронзы. В верхнем углу плоскости схематично переданное профильное изображение козла ( 2.7 ), выполненное крупнофасеточной выбивкой. Подобная техника изображения встречается в очень широком хронологическом диапазоне. В центральной части плоскости отчетливо читаются два пятна аморфной формы. ( 2.8, 2,9 ). Выполнены крупнофасеточной выбивкой, нанесенной неупорядоченными ударами, между которыми имеется незаконченная фигура животного ( 2.11 ). В нижней части плоскости нанесено изображение динамично переданного козлика ( 2.10 ).

Композиция 3 (рис. 2, II) обозначена условно. Это особая пло скость, примыкающая снизу к уже охарактеризованным. На ней нанесены разновременные изображения, не связанные семантически. В правом верхнем углу плиты рисунок козла (3.1). Изображение профильное, выполнено крупнофасеточной выбивкой. Условно переданы туловище, вертикально отходящие от него ноги, а также два крупных рога. Изображение относится, скорее всего, к эпохе железа – Средневековья. В нижней части плиты – явно незаконченное изображение (3.2). Налицо попытка рисунка животного. Как и предыдущее, выполнено глубокой выбивкой. Датируется, вероятно, эпохой железа – Средневековья. К этой же серии рисунков относится непонятный знак в виде трезубца (?) (3.3). Скорее всего, перед нами незавершенное изображение, выполненное крупнофасеточной выбивкой. На краю правой части плиты динамично переданное изображение горного козла (3.4). Выполнено мелкой, плотно поставленной выбивкой. Размеры миниатюрны. По технике исполнения и позе, а также наличию серповидного рога, рисунок, скорее всего, относится к эпохе бронзы и, вероятно, связан с первой композицией. В центральной части плоскости нанесено изображение козла (3.5). Животное передано схематично. Туловище показано в виде изогнутой линии. Ноги направлены параллельно вперед. Голова передана условно. Рог короткий, также предельно схематичен. Выбивка крупная разнофасеточная. Изображение может быть датировано в пределах эпохи раннего железа – Средневековья. В верхнем левом углу плоскости находится изображение козла. Выполнено схематично (3.6). Реалистично передан лишь серповидный рог животного. Все остальные части туловища выглядят незаконченными. Вероятнее всего, изображение следует датировать эпохой железа – Средневековья.

В нижнем, левом углу плиты обнаружено, вне сомнения, наиболее древнее изображение на данном памятнике ( 3.7 ). Оно, по сути, лишь намечено отдельными разреженными точками. Пропорции туловища переданы реалистично и узнаваемо. Это крупное изображение оленя. Недооформленный рог закинут далеко за спину животного. Голова также лишь слегка намечена точками выбивки. Изображение задней ноги животного и нижней части живота нанесены по канонам, характерным для изображений, выполненным в калгутинском стиле, где образ оленя является характерным персонажем [Молодин, Черемисин, 1999]. Изображение перекрыто более поздней выбивкой. Это, видимо, лишь только начатый рисунок ( 3.8 ). Дугообразная линия выполнена крупнофасеточной выбивкой. Она образует неправильной формы дугу, которая перекрывает корпус оленя.

В нижней части плоскости также выявлено незаконченное изображение в виде зигзагообразного знака ( 3.9 ), нанесенного разреженной выбивкой. Здесь же расположен рисунок в виде небольшого овала ( 3.10 ), нанесенный крупной разреженной выбивкой. В этой же части плиты – изображение козла ( 3.11 ), переданное в статичной позе. Выбивка плотная крупнофасеточная. Изображение относится к эпохе раннего железа – Средневековья.

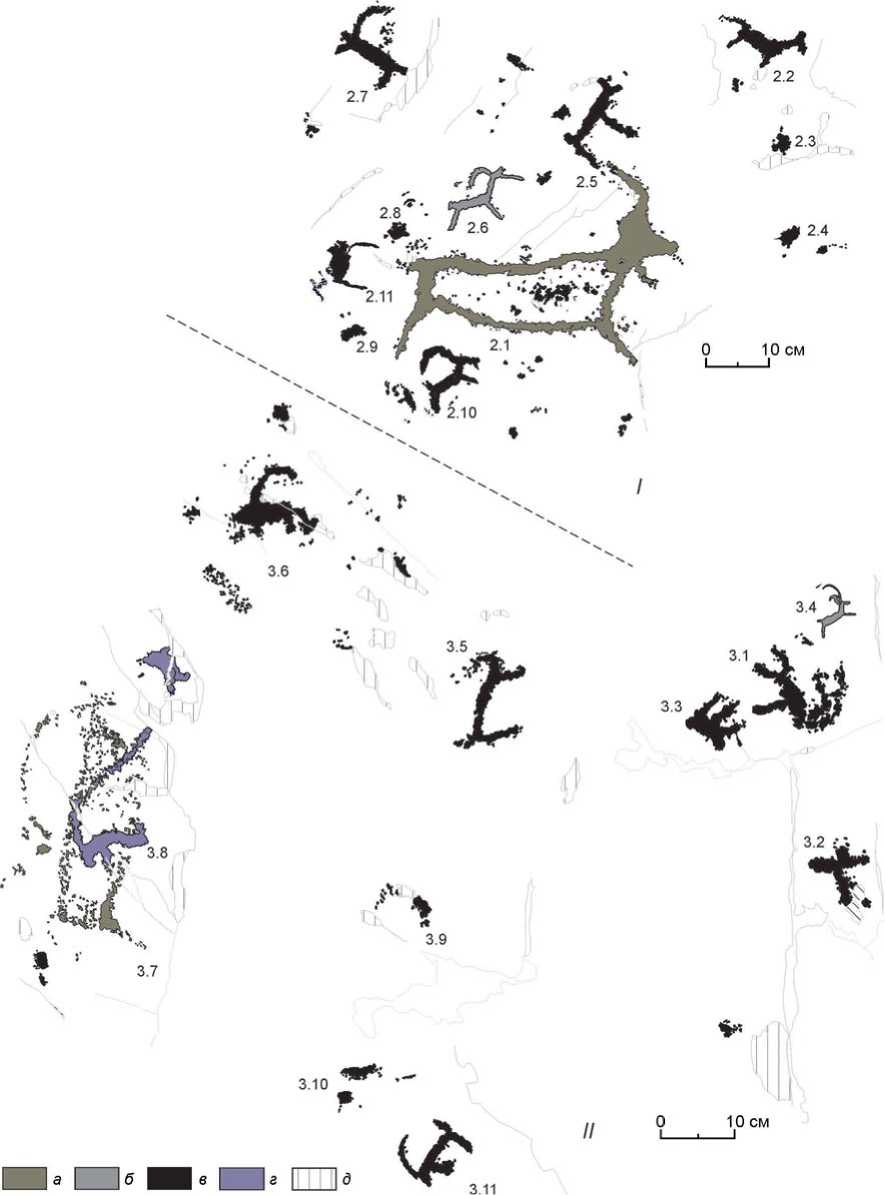

Рис. 3. Монгольский Алтай, пункт Бага-Ойгур-6 (п.б.).

I, II – Композиция 4, прорисовка; III – Колесница с колесничим, прорисовка. а – эпоха бронзы; б – эпоха железа и Средневековье; в – трещины и лишайник.

Композиция 4 (рис. 3, I, II). Обнаружена на особой плоскости, почти вплотную примыкающей к плите, на которой была расположена композиция 1. Вполне вероятно, что имеющееся здесь изображение колесницы хронологически и семантически связано с этой композицией. Изображение 4.1 читается очень плохо из-за неглубокой выбивки и сильной выветренности плоскости камня. В углу правой части плоскости изображение колесницы с возничим и двумя лошадьми (4.1). Колеса переданы в виде окружностей со слабо проработанными спицами, соединены осью. От миниатюрной площадки для возничего вертикально отходит еще одна ось. Фигура возничего предельно схематична. По обеим сторонам вертикальной оси показана впряженная пара лошадей. Ноги у обоих животных разбросаны в противоположные стороны, что, очевидно, демонстрирует движение, хвосты также обозначены длинными линиями. В верхней части плоскости – плохо сохранившееся изображение животного (4.2). До нашего времени дошла, вероятно, часть туловища и, возможно, две ноги. На нижнем краю плиты прослежено, несомненно, более позднее силуэтное изображение козла (4.3), выполненное разреженными точками. Читаются массивное туловище, пара ног и рога животного. Относится к эпохе железа – Средневековья. Последнее изображение, выполненное рядом с козликом, представляет собой знак в виде крестообразной фигуры (4.4). Возможно, что рисунок не закончен. Центральная часть плиты усеяна многочисленными разреженными точками.

Проблемы хронологии

Как видно из предлагаемого выше описания изображений, последние представлены разновременными комплексами, среди которых надежно датируются два обособленных рисунка ( 2.1 и 3.7 ), которые, по целому спектру признаков, прежде всего, стилистических, относятся к калгутинскому стилю, относимого нами к периоду завершающей стадии плейстоцена [Молодин и др., 2019а]. Не исключено, что эти рисунки семантически могут быть как-то связаны с калгутинским святилищем Бага-Ойгур-5 (правый берег), расположенном неподалеку (в пределах видимости), материалы по которому уже введены в научный оборот и скоро появится в печати [Моло-дин и др., в печати].

Основная часть выявленных рисунков относится к эпохе бронзы. Более того, они, вероятно, оформлены в специальную композицию, демонстрирующую, во-первых, охотничью сцену, во-вторых, – колесницу. Все антропоморфные существа (их четыре) ( 1.1 ; 1.3; 1.5 ; 1.8 ) изображены в единой иконографической манере. Три антропоморфа выполнены в полупрофиль, со слегка согнутыми в коленях ногами. Они стреляют из луков в животных. Луки натянуты, стрелки имеют дополнительные предметы в области пояса, вероятно, палицы с шипастой боевой частью, а также головные уборы (или прически?), напоминающие грибовидные. Один антропоморф показан в фас ( 1.8 ), однако его роднит с остальными наличие своеобразного головного убора и лука.

Подобные антропоморфные существа, изображенные в своеобразных позах, на слегка согнутых ногах, в «грибовидных» головных уборах, с характерным набором предметов вооружения хорошо известны в петроглифах Южной Сибири (в Горном Алтае, Туве и Северо-Западной Монголии с самой большой концентрацией в Монгольском Алтае) [Кубарев, 1987; 2009; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005; Моло-дин, Черемисин, 1997; 2007; Молодин и др., 2004; Molodin, Cheremissin, 1999; и др.]. Они датируются эпохой бронзы. С полным основанием к данному кругу следует отнести и рассматриваемые изображения. Их сближает и близкая техника нанесения рисунка – неглубокая ровная очень изящная выбивка, характерная в рассматриваемой композиции для антропоморфов и животных, на которых они охотятся.

Своеобразным предметом, атрибутом двух антропоморфов, являются шипастые палицы (рис. 1, 1.1, 1.3, 1.5). В достаточно обширной библиографии имеют место различные трактовки подобных предметов как атрибутов антропоморфов (хвосты, сумки, оружие и др.), однако, на наш взгляд, эти предметы, скорее всего, изображают оружие – палицу. В петро- глифах гор Ешкиольмес (Джунгарский Алатау, Казахстан) исследователями отмечены подобные палицы «с процарапанными шипами», привязанными к поясам лучников [Марьяшев, Рогожинский, 1991, с. 9].

Достаточно представительны аналогии колесниц, выполненных в центрально-азиатской иконографической манере с жестким набором элементов: схематично переданный в статичной позе возничий на небольшой площадке; основные атрибуты колесницы – колеса со спицами или без, дышло и две, развернутые спинами друг к другу, схематично переданные фигурки лошадей. Подобные изображения колесниц многократно обнаружены в пределах северо-запада Монголии (см . , напр.: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 107, 4, 5, 7 ]).

Изображение животных, относящиеся с большой долей вероятности к эпохе бронзы (козлы, снежный барс (?), собаки, олени), отличаются изящной техникой исполнения – они выполнены неглубокой, плотно поставленной выбивкой. Именно такая манера легкой поверхностной выбивки отличает еще одно изображение колесницы, выполненное на горизонтальной плоскости на краю скальных выходов этого петроглифического памятника (см. рис. 3, III ).

Общую картину на анализируемых плоскостях дополняют, очевидно, более поздние изображения животных, прежде всего, горных козлов, выполненные крупной разреженной выбивкой, порой крайне схематично. Нанесение этих изображений связано уже с эпохой железа, а возможно, и Средневековья.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технология, адаптация и культурные связи».

Список литературы Оригинальный комплекс петроглифов эпохи бронзы на правом берегу р. Бага-Ойгур в Монгольском Алтае

- Кубарев В.Д. Антропоморфные хвостатые существа Алтайских гор // Антропоморфные изображения. - Новосибирск: Наука, 1987. - С. 150-167.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - 420 с. EDN: QPMXSP

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д. Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). -Новосибирск; Улан-Батор; Юджин: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 640 с.

- Марьяшев А.Н., Рогожинский А.Е. Наскальные изображения в горах Ешкиольмес. - Алма-Ата: Галым, 1991. -80 с.

- Молодин В.И., Батболд Н., Зоткина Л.В., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н. Святилище с изображениями в калгутинском стиле на Юго-Западе Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии (в печати).