Оригинальный сложный лук «маньчжурской» традиции из фондов Музея истории, археологии и этнографии Сибири имени В. М. Флоринского ТГУ (Томск)

Автор: Харитонов Р.М., Коробейников И.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен сложный лук из фондов Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ. По совокупности конструктивных особенностей предмет не находит аналогов среди опубликованного ранее материала. Информация о месте, времени изготовления и происхождении предмета в настоящий момент утрачена. Предварительно лук может быть датирован XVIII – началом XIX в. На основе преобладания формообразующих и конструктивных элементов, отмеченных в ходе изучения цинских луков, предмет интерпретируется как локальный вариант «маньчжурской» традиции, изготовленный под влиянием кочевнических южносибирских и центральноазиатских культур. Это влияние отражено в декоративных особенностях, сравнительно небольшой максимальной ширине плеч, а также в использовании серии накладок, в частности длинных плечевых боковых и концевых фронтальных крюков. Уникальной особенностью изделия является продольный паз для расположения длинных плечевых накладок, не находящий аналогов среди известного авторам материала.

Музей истории, археологии и этнографии ТГУ (МАЭС ТГУ), сложный лук, маньчжуры, этнография, Сибирь, Центральная Азия

Короткий адрес: https://sciup.org/147251713

IDR: 147251713 | УДК: 903.223 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-150-161

Текст научной статьи Оригинальный сложный лук «маньчжурской» традиции из фондов Музея истории, археологии и этнографии Сибири имени В. М. Флоринского ТГУ (Томск)

Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 25-28-00305,

The research was supported by the Russian Science Foundation grant no. 25-28-00305, 25-28-00305/

В последние годы наблюдается значительный интерес специалистов к изучению многообразия комплекса вооружения населения Сибири и Центральной Азии позднего Средневековья и Нового времени, в частности элементов саадачного набора. Одним из образцов уникальной комбинации конструктивных элементов является сложный лук из фондов Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского ТГУ (Томск) под инвентарным номером МАЭС ТГУ 5962-93. Данный предмет уже привлекался в контексте изучения сложных луков казахских воинов [Бобров, 2012, с. 311–312, рис. 1, 12 ], однако повторное обращение к нему позволило уточнить его конструкцию и пересмотреть место в типологической схеме. Таким образом, целью данного исследования является ввод в научный оборот сложного лука МАЭС ТГУ 5962-93 и характеристика его конструктивных особенностей для дальнейшей атрибуции и выявления возможных комбинаций технических приемов у южносибирских и центральноазиатских народов.

Материалы и методы

В 1907 г. лук МАЭС ТГУ 5962-93 был доставлен в Археологический музей Томского университета (совр. МАЭС ТГУ) прозектором Г. Э. Иоганзеном из фондов музея Алтайского горного округа (Барнаул), основанного в 1823 г. Сопутствующие сведения о предметах в музей, не попали, однако некоторая информация имеется в документальных источниках. В 1836 г. в фондах Музея Алтайского горного округа отмечено восемь луков, четыре записаны как «тунгусские» [Гришаев, 1993], в 1893 г. отмечено шесть луков, и все определены как «тунгусские» [Чупин, 1893, с. 397]. В настоящее время в коллекции № 5962 МАЭС ТГУ насчитывается шесть луков. Как видно из документов, происхождение большинства изделий связывалось с бытованием у тунгусов (эвенков).

Исходя из вышесказанного можно допустить предположение, что предмет изготовлен не ранее 1836 г. При сравнении списков предметов, числящихся в Барнаульском музее [Чупин, 1893; Гришаев, 1993, с. 38], становится понятно, что число луков не изменилось в большую сторону. Кроме того, в диапазоне между 1836 г. (составлением музейного каталога) и 1907 г. (перемещением коллекций в Томск) в музей почти не поступают этнографические предметы, а луки и вовсе не упоминаются [Попова и др., 2003, с. 10–30]. Несовпадение количества луков можно трактовать как результат бесчисленных перемещений музейных предметов.

Для характеристики предмета целесообразно его индивидуальное описание в контексте анализа конструкции и метрики отдельных функциональных участков. Описание морфологии корпуса и изменения параметров дается от центра корпуса к окончаниям. Применяемая терминология ранее апробирована в серии работ (см. другие работы авторов). Основные метрические характеристики корпуса в рамках функциональных зон представлены в таблице.

МАЭС ТГУ 5962-93 представляет собой сложный лук (оснащен концевыми зонами жесткости, работающими как рычаг) (рис. 1, 2). Профиль корпуса поврежден, плечи изогнуты неравномерно. На момент осмотра угол обоих концов относительно рукояти ок. 90°, плечи незначительно повело «пропеллером» (рис. 2, 1 , 4 ), что характерно для изделий с выраженными концами [Dekker, 2012].

Размерные характеристики МАЭС ТГУ 5962-93

Dimensions MAES TSU 5962-93

|

Показатель |

Значение, см |

|

Длина корпуса |

163 |

|

Длина плеч |

74 (Пл1) / 72 (Пл2) |

|

Длина рукояти (по накладке) / области хвата (по берестяной оклейке) |

17 / 12 |

|

Ширина / толщина корпуса в центре рукояти |

2,3 / 2,8 |

|

Ширина / толщина корпуса на стыках плеч и рукояти |

2,8 / 2,4 |

|

Длина плеч без концов (длина упругих плеч и переходных зон) |

57 (Пл1) и 55 (Пл2) |

|

Длина упругих плеч (условно) |

39 и 37 |

|

Максимальная ширина корпуса в упругих плечах |

3,2 (25 см от рукояти) |

|

Минимальная толщина корпуса в упругих плечах |

1,7 (25 см от рукояти) |

|

Длина переходных зон (условно) |

18 и 18 |

|

Ширина / толщина корпуса в месте стыков упругих плеч и переходных зон |

3,1 / 1,8 |

|

Длина негнущихся концов |

17 |

|

Ширина / толщина корпуса в месте стыков переходных зон и негнущихся концов |

2,4 / 2,0 |

|

Ширина / толщина корпуса на окончаниях |

1,2 / 2,8 (с крюком) |

|

Расстояние от окончания корпуса до подпорок |

следы в 20 см |

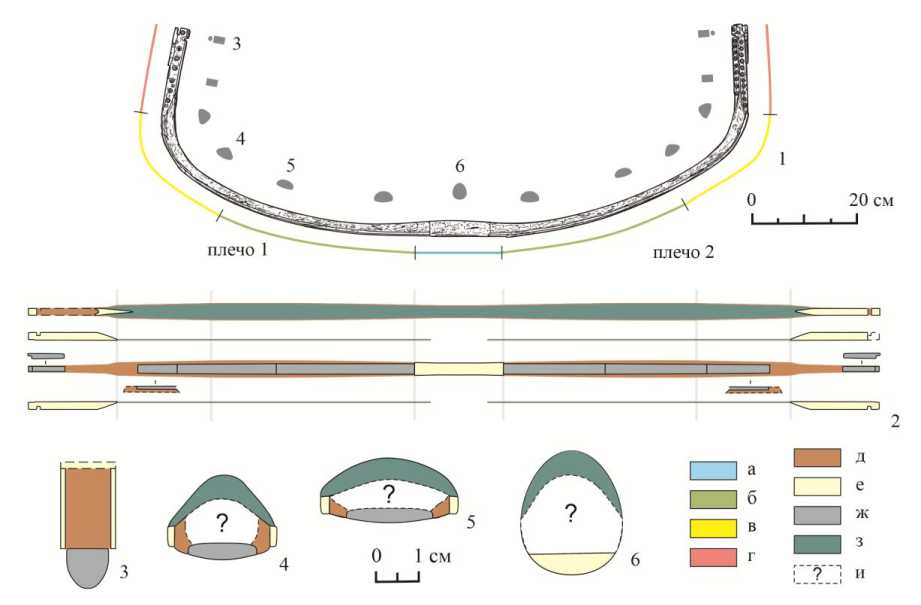

Рис. 1. Конструкция лука МАЭС ТГУ 5962-93:

1 – корпус лука; 2 – схема расположения усиливающих элементов; 3 – сечение негнущегося конца; 4 – сечение переходной зоны; 5 – сечение упругого плеча; 6 – сечение центра рукояти; а – срединная зона жесткости (рукоять); б – упругие плечи; в – переходные зоны; г – негнущиеся концы; д – деревянная основа; е – накладки из рога оленя; ж – накладки из полого рога; з – сухожилия; и – область деревянной основы, сечение которой проследить нельзя

Fig. 1. Design of MAES TSU 5962-93 bow:

1 – bow body; 2 – scheme of the arrangement of reinforcing elements; 3 – section of the bow ear; 4 – section of the bow knee; 5 – section of the elastic limb; 6 – section of the center of the handle; а – median rigidity zone (handle); б – elastic limbs; в – bow knees; г – rigid bow ears; д – wooden base; е – plats made of deer horn; ж – plats made of hollow horn; з – tendons; и – area of the wooden base, the cross-section of which cannot be traced

Длина корпуса лука – 163 см. Представляется необходимым разграничить плечи: условно обозначить «плечо № 1» (Пл1) и «плечо № 2» (Пл2), их длина – 74 и 72 см соответственно. Корпус оснащен накладками: срединной фронтальной из кости или рога оленя, длинными 1 плечевыми составными фронтальными из полого рога, длинными плечевыми боковыми, концевыми боковыми и длинными концевыми тыльными из рога оленя, а также фронтальными концевыми крюками из полого рога (рис. 1, 2 ). Внешняя поверхность корпуса до не-гнущихся концов продольно оклеена слоями сухожильных волокон, поверх которых покрыта берестой. Вес лука на момент фиксации составил 610 г.

Рукоять в сечении округлая, ограничена длиной срединной фронтальной накладки (рис. 1, 2, 6). От центра к упругим плечам корпус расширяется и утончается. Большая часть пластины скрыта берестяной оклейкой, что не позволяет точно зафиксировать ее размеры и форму (веслообразная или подпрямоугольная?). Около 3 см накладки с каждой ее стороны от плеч обрамлено длинными плечевыми боковыми пластинами (см. ниже), расположенными под берестяной оклейкой рукояти, тем самым выделяются видимые «лопасти». Сплошная берестяная оклейка охватывает 12 см центральной части. На внутренней поверхности ее продолжают берестяные полоски шириной ок. 0,7 см, охватывающие оставшуюся часть срединной накладки и обрамляющие внутреннюю поверхность плеч по периметру до середины переходных зон. Границы между фронтальными накладками скрыты берестяными поперечными полосами, таким образом формируются небольшие подпрямоугольные участки, открывающие поверхность срединной накладки, украшенной декоративными циркульными элементами, вырезанными на пластине (рис. 2, 5, 6).

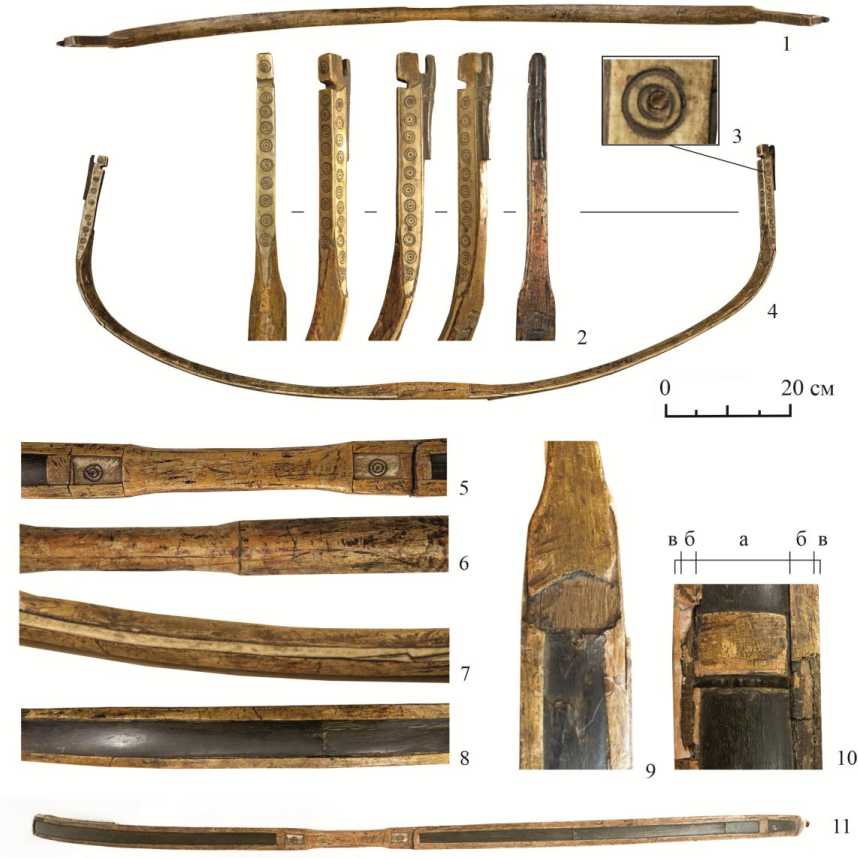

Рис. 2. МАЭС ТГУ 5962-93, детали:

1 – внешняя поверхность корпуса лука; 2 – негнущийся конец; 3 – сквозная медная клепка; 4 – профиль корпуса лука; 5 – рукоять, внутренняя поверхность; 6 – рукоять и плечо, внешняя поверхность; 7 – упругое плечо, боковая поверхность; 8 – упругое плечо, внутренняя поверхность; 9 – место окончания фронтальной пластины в переходной зоне; 10 – стык фронтальных накладок в области переходных зон; 11 – внутренняя поверхность корпуса; а – накладка из полого рога; б – деревянная основа; в – длинные боковые плечевые накладки из рога оленя

Fig. 2. MAES TSU 5962-93, details:

1 – outer surface of the bow body; 2 – rigid bow ear; 3 – through copper rivet; 4 – profile of the bow body; 5 – handle, inner surface; 6 – handle and limb, outer surface; 7 – elastic limb, side surface; 8 – elastic limb, inner surface; 9 – place of end of front plates in bow knee; 10 – joint of front plates in the bow knee; 11 – inner surface of the bow body; a – plat made of hollow horn; b – wooden base; c – long side limb plates made of deer horn

Рукоять переходит в плечи корпуса, которые морфологически и конструктивно разделяются на три участка: упругие плечи, переходные зоны и негнущиеся концы. Последние выделяются сравнительно четко, разделение же двух остальных в контексте данного предмета условно. При субъективности разделения упругих плеч и переходных зон, длина от рукояти до негнущихся концов стабильна (см. таблицу).

Упругие плечи можно ограничить расстоянием от окончания рукояти (края срединной пластины) до условных мест начала выделения сильно скругленных дополнительных ребер жесткости. Корпус от рукояти в направлении концов вдоль 25 см продолжает плавно расширяться и утончаться. К переходной зоне эти параметры практически не меняются. Сечение упругих плеч уплощенное подэллипсовидное с более выпуклой внешней поверхностью.

Упругие плечи продолжают переходные зоны: сечение корпуса постепенно изменяется за счет утолщения выступающей внешней поверхности, тем самым сечение приближается к подтреугольному. Вдоль этих областей корпус изогнут более резко, формируя угол между негнущимися концами и упругими плечами. Ширина корпуса к концам уменьшается, толщина незначительно увеличивается.

Внутреннюю поверхность от рукояти и практически до окончаний переходных зон (не доходя до концов ок. 4 см) охватывают длинные фронтальные плечевые накладки, изготовленные из полого рога черного цвета. Накладки составные, набраны тремя пластинами (26,5, 19 и 7,5 см (Пл1); 19,5, 19,5 и 12 см (Пл2)), общая длина накладок близка: 53 и 51 см. Сечение пластин сегментовидное (рис 1, 2 , 2, 8 , 11 ).

Важен прием крепления пластин к основе: кибить имеет продольный паз, куда вставлялись отмеченные фронтальные накладки (рис. 1, 4 , 5 ). При первом обращении к изделию складывается впечатление, что накладки повторяют размеры основы, а береста обрамляет поверхность прямо поверх накладок. Однако в нескольких местах береста повреждена, и четко просматривается, что накладки существенно уже, чем кибить, и вставлены в область между выступающими частями основы. На трех участках с поврежденной берестяной оклейкой ширина деревянных «бортиков» варьируется от 0,2 см у рукояти до 0,5 см в переходных зонах. Таким образом, видимая ширина пластин составляет 1,6–2 см, толщина 0,4–0,6 см. Вероятно, ширина и толщина пластин не превышали эти параметры. У рукояти накладки стыкуются со срединной фронтальной, в месте их окончания в области переходных зон они соединены со специальными уступами на деревянной основе (рис. 2, 9 ). Места стыков и часть деревянной основы на переходах открыты, поскольку именно здесь к корпусу приклеивались подпорки для тетивы, оставшаяся же область переходных зон и большая часть концов на внутренней поверхности оклеены берестой.

Важно следующее наблюдение: в местах стыков накладок просматриваются приклеенные к основе продольные и поперечные редкие волокна (рис. 2, 10 ). Вероятно, это тонкая ткань или сухожильные нити, которые, по мнению мастеров, обеспечивали лучшую склейку деталей.

Боковая поверхность корпуса на небольшом участке вдоль срединной накладки и на всем протяжении упругих плеч и переходных зон оклеена длинными боковыми плечевыми накладками, изготовленными из рога оленя (по две на каждое плечо). Всего такие пластины охватывают от 60 см (Пл1) до 57 см (Пл2) корпуса на каждом плече. В сечении пластины сегментовидные, ширина составляет 0,3–0,4 см, толщина 0,1–0,2 см. На накладках наблюдаются надломы и трещины, однако изначально они, скорее всего, были цельными. Эти пластины приклеивались к боковой поверхности деревянной основы, берестой не покрывались (кроме рукояти) (рис. 1, 2 , 4 , 5 ; 2, 7 ).

Таким образом, зафиксированная ширина корпуса вдоль упругих плеч и переходных зон набирается деревянной основой и боковыми плечевыми накладками, а плечевые фронтальные накладки значительно уже кибити (рис. 2, 10 ).

Переходные зоны продолжают негнущиеся концы (рис. 2, 2 ). Сечение корпуса меняется на подпрямоугольное, ширина в течение 3 см уменьшается наиболее резко и далее до окончаний практически не меняется, толщина сохраняется. Внутренняя поверхность концов вдоль

10 см от переходных зон оклеена берестой и накладками не укреплялась, на оставшихся участках расположены концевые фронтальные крюки, выполненные из полого рога черного цвета. Это массивные D-образные в сечении пластины длиной 7 см, шириной 0,7–0,9 см и толщиной 0,8–1 см, плоской стороной приклеенные к деревянной основе концов и дополнительно зафиксированные сухожильными обмотками (под боковыми и тыльными накладками). Вдоль последнего 1 см имеются утончающиеся участки шириной и толщиной ок. 0,5–0,7 см, образующие крюки и формирующие дополнительные вырезы для тетивы.

Боковые поверхности концов укреплены накладками из рога оленя, их длина сопоставима с длиной концов: 17 см (по две на каждом плече, одна на Пл2 фрагментирована). Накладки стыкуются с длинными боковыми плечевыми, от переходных зон на протяжении 3,5 см расширяются до 1,5 см, и до окончаний основной абрис практически не меняется, противоположные края пластин прямые. В 1,5 см от окончаний со стороны спинки лука расположен арочный вырез для тетивы. С противоположной стороны от вырезов пластины имеют выраженное сужение длиной ок. 1,3 см, оформляющие вырезы для тетивы с торцов. Боковые накладки украшены вырезанными циркульными декоративными элементами, расположенными продольно: 9 и 10 (Пл1), 13 и 11+ (накладка фрагментирована) (Пл2). Накладки дополнительно зафиксированы двумя медными сквозными клепками, шляпки которых располагаются в центре циркульных элементов.

Внешняя поверхность концов укреплялась длинными концевыми тыльными накладками. Они имели узкую область, расширяющуюся по переходным зонам, и подпрямоугольную, соответствующую концам со стороны спинки корпуса (рис. 2, 2 ). После выреза для тетивы к основе также приклеены небольшие пластинки. На момент осмотра одна концевая тыльная накладка сохранилась полностью (14 и 1,8 см после выреза) (Пл2), вторая фрагментирована (сохранилось 7,5 см, изначально была ок. 16 см и 1,6 см после выреза) (Пл1). Узкие области на накладках не равномерны: 3,5 см на целой и 6 см на поврежденной. Пластины плавно расширяются к концу корпуса, далее ширина фиксируется в 1,3 см и сохраняется до окончания корпуса (широкая часть фрагментированной накладки была аналогична целой). Поверхность пластин украшена декоративными циркульными элементами: 9 на целой до выреза, 2 на фрагментированной, и по одному на пластинках после выреза. Накладки приклеивались напрямую к деревянной основе (сухожилиями конец не оклеивался), закрывали боковую поверхность концевых боковых накладок.

Как отмечалось ранее, корпус был частично оклеен берестой: 12 см занимала сплошная оклейка центральной части рукояти, на внутренней поверхности тонкими полосками обрамлены плечи и скрыт поперечный стык между срединной и длинными плечевыми накладками. После стыка длинных плечевых накладок с деревянной основой внутренняя поверхность переходных зон и концов до фронтальных крюков также оклеена берестой. Внешняя поверхность до концевых накладок оклеена полностью. Длинные боковые плечевые и все концевые накладки берестой не оклеены, таким образом, оклейка внешней поверхности отделена от внутренней длинными боковыми плечевыми накладками.

В области переходных зон, сразу после стыков длинных плечевых пластин и деревянной основы на поверхности последней ранее были приклеены подпорки для тетивы (в 20 см от окончаний корпуса). На момент осмотра подпорки не сохранились.

Обсуждение

Как отмечалось ранее, вероятнее всего, МАЭС ТГУ 5962-93 был изготовлен ранее 1836 г. Изделие, скорее всего, старше отмеченного времени и определенный период находилось в употреблении (XVIII – начало XIX в.), о чем свидетельствуют особенности оформления и утилитарное повреждение геометрии.

Комбинация уникальных конструктивных особенностей значительно затрудняет атрибуцию предмета, однако отдельные оформительские приемы находят аналогии.

Конструкции сложных луков у центральноазиатских народов освещены весьма неравномерно. Наиболее детально изученными среди всей «центральноазиатской семьи» периода позднего Средневековья – этнографической современности являются «маньчжурская» традиция, влияние которой распространилось на широкие пространства Центральной Азии с востока вместе с военным искусством Цинского Китая [Dekker, 2012], и «турецкая», связанная с мусульманским населением Ближнего Востока и западной частью Азиатского континента [Karpowicz, 2018]. Также бытовали самобытные конструкции у сибирских народов, в частности у бурят (см. предыдущие работы авторов).

При общности представлений о базовой технологической схеме в рамках наиболее популярных традиций для получения необходимых характеристик местные мастера могли дополнять ее разнообразными техническими приемами, видоизменять конструкцию в зависимости от собственного видения результата. Могла изменяться метрика, общий профиль, комбинации накладок и особенности их оформления и т. д. Большую роль также играла доступная ресурсная база и существующие местные традиции. Это обусловило существование локальных конструкций, в частности вариантов внутри отмеченных традиций.

Примером сложной комбинации технических приемов формообразования и оформления корпуса является МАЭС ТГУ 5962-93. Наблюдается значительное сходство с «маньчжурской» конструкцией: общий профиль корпуса, форма и способ оформления переходных зон, размер концов лука относительно длины корпуса, особенности фиксации длинных плечевых накладок, охват сухожильной оклейки.

Переходные зоны выделяли выступающей внешней поверхностью. Такая форма чаще всего обусловлена особенностями формирования деревянной основы: в клиновидный вырез упругого плеча вклеивались изогнутые концевые детали [Dekker, 2020]. Достичь такого эффекта с цельнодеревянной основой без увеличения дополнительной нагрузки на место изгиба весьма проблематично.

Цинские луки обладают сравнительно длинными морфологически выделенными концами [Dekker, 2012]. Длина концов МАЭС ТГУ 5962-93 составляет 17 см, отношение длины корпуса к длине обоих концов – 4,8, или 21 % от длины корпуса. Именно эти части были направлены вперед у лука с надетой тетивой и работали как рычаг. В совокупности с переходными зонами (ок. 18 см) общая длина каждой концевой зоны жесткости (переходная зона и негнущийся конец) составляла ок. 35 см, т. е. чуть менее половины каждого плеча. Общее отношение длины к концевым зонам жесткости составляет ок. 2,3, или 43,5 % длины корпуса. У иных освещенных конструкций основной эффект жесткости достигался за счет протяженных переходных зон, тогда как концы выделялись не так существенно [Karpowicz, 2018, р. 52; Харитонов, 2023, табл. 1].

Характерно для цинских изделий наличие стыков длинных плечевых накладок напрямую с деревянной основой [Dekker, 2012; Харитонов, 2023, рис. 35, г ; 42, в ; 58, а ]. Однако МАЭС ТГУ 5962-93 имеет и существенные отличия от классических цинских сложных луков.

Сибирские луки «центральноазиатской семьи» наиболее хорошо изучены по материалам бурят, но схожие конструкции бытовали и у других народов Южной Сибири, о чем косвенно свидетельствуют археологические данные (речь идет о наборе накладок из археологических комплексов и их метрике) [Нечипоренко и др., 2004]. МАЭС ТГУ 5962-93 отличается сравнительно неширокими для цинского лука упругими плечами (3,2 см). Выделяет его и набор накладок: концевые боковые и длинные концевые тыльные также характерны для сибирских изделий этнографической современности [Харитонов, 2023, рис. 161]. На классических цин-ских луках такие накладки старались не применять [Dekker, 2012].

Применение концевых фронтальных крюков наиболее характерно для бурят и не отмечено на изделиях с иных территорий [Харитонов, 2023, рис. 31, д ; 43, г ; 49, д ].

Наличие в конструкции длинных плечевых боковых накладок из рога оленя надежно фиксируется как на луках сибирского производства, так и на локальных вариациях «мань- чжурских» изделий, однако не встречается на эталонных цинских образцах [Соловьев, Харитонов, 2020, с. 624, рис. 3].

Классические цинские луки выделяются ярким декором. Ю. Б. Шишелов, отмечал, что луки, привозимые из Монголии, «по своей отделке искусно орнаментированные, красивее бурятских луков, более примитивных по своей выделке, сохранивших свой древний, простой и грубый облик» 2. Такая характеристика наиболее уместна в контексте описания декора МАЭС ТГУ 5962-93: отсутствуют яркие окрашенные элементы, специальные декоративные вставки, обмотки и инкрустации, вся оклейка изготовлена из полос бересты. Выделяются декоративные циркульные элементы, имеющие слишком широкие аналогии [Бобров, 2012, с. 313]. Важно отметить, что маньчжуры декорировали корпусы луков задолго до наблюдений Ю. Б. Шишелова.

Несмотря на схожесть в общих принципах оформления переходных зон с «маньчжурскими» образцами, внешняя поверхность корпуса МАЭС ТГУ 5962-93 значительно скруглена, тогда как на классических цинских образцах ребро ярко выражено. Кроме того, изгиб корпуса в этих местах значительно более плавный и протяженный. Такая особенность характерна для изделий сибирских мастеров, заимствовавших способ формирования деревянной основы (составные детали, соединяющиеся в данных областях в клин). Нельзя исключать того, что основа могла быть цельнодеревянной. В данном случае оформление переходных зон правильнее будет считать подражанием «маньчжурскому» стилю.

Особо выделяет МАЭС ТГУ 5962-93 способ расположения длинных плечевых фронтальных пластин (вклеены в продольный паз на деревянной основе). Во-первых, данный прием не находит аналогов среди известного авторам материала. В подавляющем большинстве случаев фронтальные накладки приклеивались по всей прямой плоскости основы [Dekker, 2012; Karpowicz, 2018, р. 116–120]. Во-вторых, такой прием должен был значительно снизить эффективность самого лука, поскольку уменьшал размер применяемых роговых пластин, а также повышал нагрузку на деревянную основу.

Приведенные особенности, отличающие МАЭС ТГУ 5962-93 от эталонных цинских луков, за исключением ширины плеча, касаются внешнего оформления корпуса (отдельные накладки, скругление ребра в переходных зонах, декор), тогда как общая морфология и пропорции свидетельствуют, что базовая его часть выполнена в рамках «маньчжурской» традиции. Внешнее оформление говорит о значительном влиянии кочевых, вероятнее всего, даже южносибирских культур. Исходя из этого представляется, что описанный сложный лук являет собой один из оригинальных локальных образцов «маньчжурского» лука, выполненного в оформительских тенденциях кочевого населения Южной Сибири и Центральной Азии. Уникальность МАЭС ТГУ 5962-93 связана и с наличием оригинальных технических приемов (продольный паз для накладок на кибити), однако данный феномен, вместе с шириной плеч, можно объяснить индивидуальным подходом мастера к заказу. К сожалению, для конкретных выводов о месте производства материалов недостаточно, что связанно с общей слабой изученностью сложного лука южносибирских и центральноазиатских народов.

МАЭС ТГУ 5962-93 не является уникальным примером «гибридизации» оформительских элементов. Так, например, схожими оформительскими особенностями обладает опубликованный ранее МИБ ОФ 1155 из фондов Национального музея Республики Бурятия (Улан-Удэ) [Соловьев, Харитонов, 2020, рис. 3]. Оба предмета выполнены, с одной стороны, в рамках схожих представлений о морфологии и принципах конструирования функциональных зон, с другой – даже внутри «маньчжурской» традиции предметы различаются по метрике и морфологии (максимальная ширина плеч 3,2 и 4 см, более или менее выраженный изгиб в переходных зонах). Особенно интересно, что при описанных различиях наблюдается схожесть элементов оформления, отличных от эталонного цинского лука (длинные плечевые боковые, концевые боковые накладки с циркульным орнаментом из рога оленя, тыльные на- кладки, берестяная оклейка без дополнительных декоративных элементов). Общность данных приемов может свидетельствовать о влиянии на локальные вариации «маньчжурской» традиции общих местных, возможно, более древних приемов оформления.

Наиболее проблемным моментом в описываемом сюжете является отсутствие хотя бы приблизительного понимания ареала распространения «маньчжурской» традиции изготовления и ее локальных вариантов, поскольку если факты использования импортных луков сибирскими и центральноазиатскими народами неоднократно освещались специалистами, то свидетельств изготовления именно «маньчжурских» сложных луков у аборигенного населения нет.

Заключение

Проведенный анализ показал, что выявленный предмет под инвентарным номером МАЭС ТГУ 5962-93, представляет оригинальный образец центральноазиатского сложного лука. Основные принципы конструирования, формирующие внешний профиль и морфологию корпуса, позволяют отнести его к «маньчжурской» производственной традиции, однако элементы внешнего оформления характеризуют его как самобытный ее локальный вариант, формирование которого, вероятнее всего, связанно с южносибирскими и центральноазиатскими тенденциями оформления. Характеристика предмета позволяет актуализировать вопрос взаимосвязи центральноазиатских и южносибирских оружейных производств, а также возможной комбинации разнообразных конструктивных элементов.