Орловский тип черно-пестрой породы: методы выведения и перспективы селекции

Автор: Ляшук Роман Николаевич, Шендаков Андрей Игоревич, Шендакова Кандидат С.-х наук доцент

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 5 (5), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные по анализу коэффициентов наследуемости в стадах коров черно-пестрой породы в Орловской области. Изучена наследуемость удоя за 305 дней, жирности молока, содержания белка в молоке, живой массы. Определено, что в стадах рост удоев составил 926 кг молока за одну генерацию (n=1500), или 118,3% относительного эффекта гетерозиса.

Крс, селекция крс, орловский тип, наследуемость удоя, эффект гетерозиса, генетический потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/170177201

IDR: 170177201

Текст научной статьи Орловский тип черно-пестрой породы: методы выведения и перспективы селекции

В структуре поголовья крупного рогатого скота многих областей России черно-пестрый скот занимает более 30-50%. Он обладает высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности, однако многие черно-

до 70-90% поголовья черно-пестрого на реализацию селекционных призна-

пестрые коровы имеют низкую жирность молока и не в полной мере реализуют свой генетический потенциал. Скрещивание черно-пестрых коров с голландскими, джерсейскими и голштинскими быками привело к созданию ряда высокопродуктивных типов (ленинградский, непецинский, самарский, приобский и пр.). Вместе с тем, в большинстве областей ЦФО выведение новых типов черно-пестрого скота сдерживается отсутствием единой программы скрещивания и чистопородного разведения. В настоящее время в различных областях России

скота является голштинизированным, однако отдельные их массивы селекционируются без применения выдающихся быков-производителей, не проводится комплексная оценка интенсивности роста и продуктивных качеств при голштинизации. В ряд областей начали завозить чистопородных голштинских нетелей из Германии, Ирландии, Венгрии и других стран, однако в России по-прежнему остается проблема сохранения поголовья и увеличения молочной продуктивности черно-пестрого скота. Полностью не определено влияние генетических и средовых факторов ков голштинизированного поголовья.

Орловская область не является исключением в данной проблеме. Начиная с 2004 года, нами была начата работа по модернизации селекционноплеменной работы с черно-пестрым массивом области, были проведены исследования в следующих хозяйствах, включая исследование голштинской породы: ОАО «Агрофирма Мценская», ЗАО «Куракинское», ОПХ «Стрелецкое», ЗАО «Славянское», ОАО «Орловская Нива» (СП «Сабурово»), ООО «Золотой Орел», ООО «Юпитер», ООО «Урицкий Агрокомплекс», ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс», ООО «Русь», СПК имени Мичурина, ОПХ «Красная Звезда», ООО «Маслово», ЗАО «Березки» и др. В частности, на первом этапе работы была поставлена цель получения конкурентоспособного черно-пестрого поголовья, имеющего продуктивные и экстерьерноконституциональные отличия от других массивов черно-пестрого поголовья России. Были проанализированы продуктивные качества помесных животных, полученных в результате разных схем скрещивания с голштинскими быками-производителями, оце- нены быки-производители по продуктивным качествам дочерей, изучено влияние взаимосвязи генетических и средовых факторов на селекционные признаки, дан сравнительный анализ молочной продуктивности голштинских коров разного происхождения. Важными теоретическими и практическими вопросами нашей работы стали вопросы отбора и подбора родительских пар для воспроизводства.

Одной из важных проблем селекции по выведению нового типа скота стала генетическая модернизация селекции, в том числе оценка наследственной предрасположенности скота к причинам выбраковки, биологических факторов программы селекции и динамики генетических процессов. В 2011 году были подведены предварительные итоги селекционно-племенной работы по преобразованию племенного поголовья.

Большое значение также уделялось внедрению энергосберегающих технологий при разведении молочного скота.

Однако следует отметить, что не во всех стадах результаты селекции были одинаковыми. Это было связано со многими факторами, в том числе недостаточно сбалансированным кормлением, удовлетворительными условиями содержания и мало эффективной системой подбора быков-производителей к стадам.

Многие проблемы выведения высокопродуктивной популяции чернопестрой породы в Орловской области сохранились до сих пор. Эти обстоятельства, противоречия теоретических и практических аспектов объясняют актуальность наших дальнейших исследований.

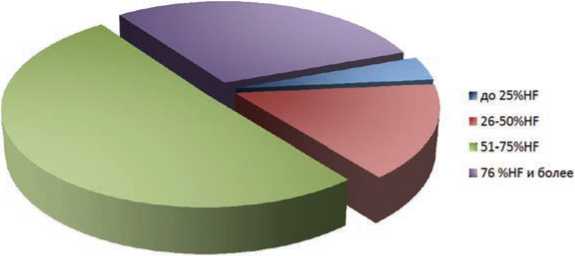

Рис. 1. Доля коров-первотелок с разной кровностью в стадах за последние 5 лет, %

Материалы и методы исследований

На данном этапе исследований объектом служила популяция крупного рогатого скота черно-пестрой породы с % генов голштинской породы в следующих хозяйствах: ОАО «Агрофирма Мцен-ская» (племенной репродуктор), ЗАО «Куракинское» (племенной репродуктор), СПК имени Мичурина (племенной репродуктор) и ОПХ «Красная Звезда» (племенной репродуктор). Молодняк и коровы были представлены преимущественно линиями У. Идеал, М. Чифтейн, Р. Соверинг, С. Т. Рокит, незначительная часть поголовья (менее 3%) были представлены линиями Аннас Адама и Хиль-тес Адема. Выбор хозяйств для исследований был обусловлен наибольшей оригинальностью разводимого поголовья, а также значительными результатами по улучшению признаков молочной продуктивности по первой лактации.

Методической основой статистического анализа послужили работы Г. Ф. Лакина, 1990; В. М. Кузнецова, 2006. При статистическом анализе был использован пакет компьютерной программы «Microsoft Excel » (версия 2013-2015 г).

Результаты исследований и их обсуждение

Анализ показал, что в стадах за последние 5 лет (см. рис. 1) коровы с кровно-стью до 25%HF занимали около 4%, коровы с кровностью 26-50%HF – 15,5%, с кровностью 51-75%HF – 50%, выше 76 %HF – немного более 28,9% от количества всех учтенных первотелок. С учетом того, что коровы с кровностью более 76% отличались наибольшими удоями по первой лактации, следует правильно подбирать быков-производителей к стадам: использование семени помесных быков лучше исключить, ориентируясь на получение высококровных по голшти-нам животных.

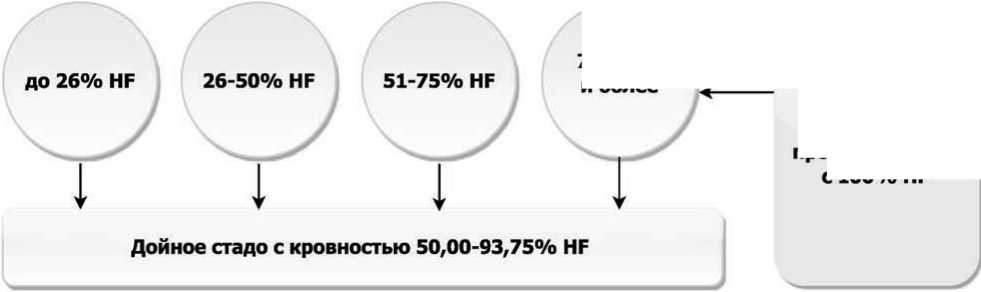

В последние годы племенные организации ушли от обилия разных схем голштинизации черно-пестрого поголовья, изучение оптимальной кровно-сти перестало быть актуальным, а все предыдущее разнообразие схем скрещивания можно представить упрощенной схемой (см. рис. 2).

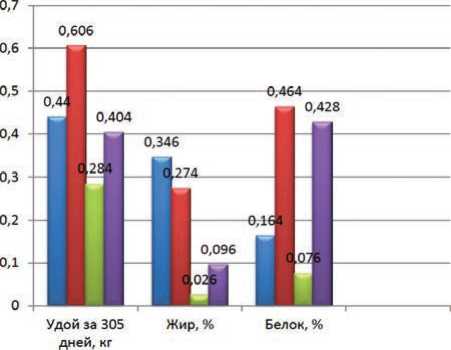

Из рисунка 3 следует, что в стаде ЗАО «Куракинское» за последние годы наблюдались коэффициенты наследуемости наиболее важных селекционных

76% HF и более

Рис. 2. Схема получения улучшенного поголовья черно-пестрой породы в Орловской области (второй этап селекции – 2011-2016 г.г.) >

Семя быков-производителей С 100% HF

признаков на уровне до 0,346-0,440. Это дало предпосылки к дальнейшему повышению продуктивных показателей стада за счет отбора и подбора. В стаде также существуют предпосылки увеличения жирности молока. Кроме того, в стаде у животных разных генетических групп прослеживалось отличие по коэффициентам наследуемости. У коров с 51-75% генов (кровности) по голштинам процентное содержание белка имело наследуемость h2=0,076 (остальные коэффициенты представлены на рисунке 3). Схожая ситуация наблюдалась в группе с 76 и более %HF (n=93, при средней доле HF=84,0%). При этом у коров с кровностью 26-50% по HF была получена самая высокая наследуемость по удоям и белку (0,606 и 0,464 соответственно). Это говорит о том, что у низкокровных коров прослеживалась в основном аддитивная наследуемость, в то время как у коров с кров-ностью выше 50% по голштинам, скорее всего, проявлялись сложные, комплексные генетические явления.

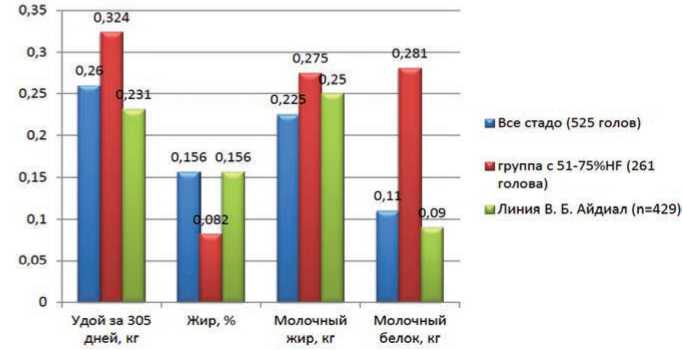

Из рисунка 4 следует, что в стаде ОАО «Агрофирма Мценская» наблюдались коэффициенты наследуемости наиболее важных селекционных признаков на уровне до 0,110-0,260. Однако процентное содержание белка в молоке и живая масса имели нулевую наследуемость в стаде (-0,020 и 0,0003 соответственно), а, следовательно, в перспективе необходимо обратить внимание на селекции по этим признакам.

Кроме того, в стаде у животных разных генетических групп прослеживалось отличие по коэффициентам наследуемости. У коров с 51-75% генов (кровности) по голштинам процентное содержание белка имело наследуемость (h2=0,114, остальные коэффициенты представлены на рисунке 2.3). Схожая ситуация наблюдалась в линии В. Б. Айдиал (n=429, при средней доле HF=61,6%). При этом у коров с кровностью 26-50% по HF положительная наследуемость была получена только по удою и жирности молока (0,092 и 0,122 соответственно). В небольшой группе коров линии Р. Соверинг (n=55) при среднем HF 55,1% нулевую наследуемость имела только жирность молока, в то время как h2 составил 0,318, белка в % – 0,510, живой массы – 0,022, высокую наследуемость также имел молочный белок (0,450). Это высокие показа-

Ы Все стадо, 400 голов

И группа с 26-50%HF

Ы группа с 51-75%HF

■ группа с 76% HF и более

Рис. 3. Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров-первотелок в ЗАО «Куракинское», h2 (анализ по n=322, HF=64,05%)

Рис. 4. Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров-первотелок в стаде ОАО «Агрофирма Мценская», h2 (анализ по n=525%)

Рис. 5. Эффективность разведения орловской популяции черно-пестрого скота (расчет через базисную жирность молока)

тели, в дальнейшем на разведение коров линии Р. Соверинг следует обратить особое внимание.

Из таблицы 1 следует, что в 4-х стадах, изученных нами за последние 3 года, превосходство пробандов над матерями по удоям за 305 дней составляло от 5,0 до 23,6%. По всей проанализированной выборке (n=1500) удой первотелок составил 5978 кг, что составило 118,3% относительно к матерям (по первой лактации). По остальным оцененным признакам также прослеживалось очевидное превосходство, в том числе по содержанию белка в молоке – на 1,9% по всему оцениваемому поголовью от величины признака.

Проведенная племенная работа способствовала консолидации и стабильности признаков, а также формированию оригинальности и отличности чернопестрого поголовья Орловской области (на фото 1. представлена модельная корова орловского типа скота – первотелка Стелла 49, чьи удои достигали 7230 кг молока при жирности 3,97% и содержании белка 3,15%). Во многом результаты селекции зависели от

Таблица 1. Превосходство дочерей над материями по селекционным признакам первой лактации в племенных стадах чернопестрых коров Орловской области (2013-2016 г.г.)

|

Хозяйство |

Группа |

Удой за 305 дней, кг |

Жир, % |

Жир, кг |

Белок, % |

Белок, кг |

|

ОПХ «Красная |

Матери |

4625 |

3,62 |

167,4 |

3,13 |

144,8 |

|

Звезда» n=182 |

Дочери |

4885 |

3,80 |

185,6 |

3,14 |

153,4 |

|

(HF=55,25%) |

H, % |

105,0 |

105,0 |

110,9 |

100,3 |

105,9 |

|

СПК им. Мичурина |

Матери |

4431 |

3,73 |

165,3 |

3,12 |

138,2 |

|

n=471 (HF=59,95%) |

Дочери |

5453 |

3,75 |

204,5 |

3,16 |

172,3 |

|

H, % |

123,6 |

100,5 |

123,7 |

101,3 |

124,7 |

|

|

ЗАО «Куракинское» |

Матери |

4820 |

3,75 |

180,7 |

3,13 |

150,9 |

|

n=322 (HF=64,05%) |

Дочери |

5623 |

3,84 |

215,9 |

3,19 |

179,4 |

|

H, % |

116,7 |

102,4 |

119,5 |

101,9 |

118,9 |

|

|

ОАО «Агрофирма |

Матери |

5899 |

3,69 |

217,7 |

3,19 |

188,2 |

|

Мцен- ская» n=525 |

Дочери |

7045 |

3,81 |

268,4 |

3,28 |

231,7 |

|

(HF=69,02%) |

H, % |

119,4 |

103,2 |

123,3 |

102,8 |

123,1 |

|

Проанализирован- |

Матери |

5052 |

3,71 |

187,4 |

3,15 |

159,1 |

|

ные стада (n=1500) |

Дочери |

5978 |

3,80 |

227,2 |

3,21 |

191,9 |

|

H, % |

118,3 |

102,4 |

121,2 |

101,9 |

120,6 |

использования семени лучших быков-производителей ОАО «Орловское» по племенной работе (см. фото 2).

Однако, говоря об оригинальности скота, следует дать сравнение особенностей орловского поголовья с уже существующими типами.

Согласно систематизированным данным, при выведении местных популяций черно-пестрой породы в разных областях России использовали холмогорскую, черно-пеструю немецкую, голландскую породу, голштинов американской и европейской селекции и пр. В Орловский области в некоторых стадах применялось семя джерсейских и британо-фризских быков-производителей. У коров орловской популяции сформировался выпуклый затылочный гребень и прямой профиль с белой отметиной в виде белого треугольника на лбу (см. таблицу 2 и фото 1). В перспективе в популяции следует проводить отбор на закрепление отличительных особенностей скота. В частности, черного носового зеркала, прочного и легкого костяка, темно-серых у основания, черных на концах, широких у основания, направленных вперед рогов, преимущественно черной масти с белыми пятнами ровными пятнами.

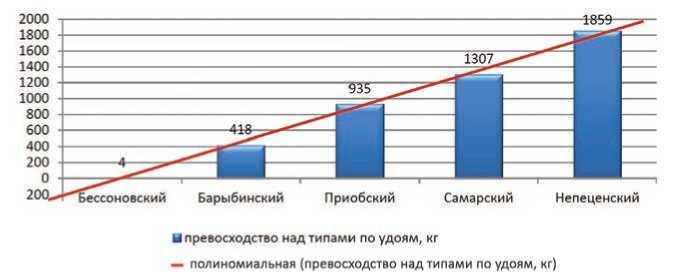

Анализ эффективности разведения орловской популяции черно-пестрого скота показал, что его продуктивные и экстерьерно-конституциональные особенности существенно отличаются от уже известных внутрипородных типов, таких, как бессоновский, барыбинский, приобский, самарский, непеценский и пр. Отличия в удоях коров базисной жирности достигают 1868 кг молока (см. рис. 5). Причем это превосходство можно выразить почти линейным уравнением (R2=0,9975).

Согласно корреляционнорегрессионному анализу, высота в холке у черно-пестрых коров орловского типа должна составить в среднем 137,5 см, у быков-производителей – 152 см, обхват груди у коров – в среднем 195,8 см, длина туловища у коров – 154,5 см, у быков-производителей – 170,5 см, глубина груди у коров – в среднем 76 см, у быков – 80 см, обхват пясти у коров не должен в среднем превышать 19,5 см, а угол копыта оцениваться как 5 балов по линейной оценке экстерьера и составлять примерно 44,5о. Особое значение необходимо уделить селекции по качеству вымени.

Ежегодный эффект селекции (SE) по удою у коров типа составляет около 100 кг молока, жирность молока достаточно высокая (на уровне 3,85-4,22% в среднем по хозяйствам), выход телят в группе лучших коров составляет 80-85%, а в отдельных хозяйствах достигает 100%. Соотношение полов (n=4966) составляет: 44% телочек и 56% бычков (0,4% двоен). Трудные отелы занимают всего 0,36%.

Также следует ориентироваться на увеличение концентрации у быков-производителей ОАО «Орловское» по племенной работе аллелей H', Х2, W, Q', А1, E, Z, Y2, Е'1, С1, G2, L, I2, O1, S1 и C2, что также отличает орловскую популяцию от других массивов чернопестрой породы.

Эти подходы позволят не только закрепить отличительные особенности орловской популяции черно-пестрого скота, но и консолидировать в целом разводимые генотипы животных, которые будут способны устойчиво передавать свои отличительные качества потомству.

К основным факторам увеличения молочной продуктивности типа следует отнести: целенаправленное использование потенциала голштинских быков-производителей в системе скрещивания; улучшение системы поточноцехового производства молока; постоянное улучшение условий кормления и его оптимизация; улучшение условий содержания животных; улучшение ветеринарного обслуживания; постоянный анализ результатов каждого спаривания; совершенствование экстерьера, генетический мониторинг, компьютеризацию селекционного процесса.

Фото 1. Корова Стелла 49 на областной выставке племенных животных (удой 7230 кг Фото 2. Быки-производители ОАО молока за первую лактацию, жирность молока – 3,97%, белок в молоке – 3,15%, «Орловское» на областной выставке племенных животных

максимальный суточный удой 40 кг).

Таблица 2. Отличия орловской популяции от выведенных внутрипородных типов черно-пестрой породы

|

Признаки и параметры |

Существующие типы |

Орловский |

||||

|

Непецинский |

Приобский |

Самарский |

Бессоновский |

Барыбинский |

(выводимый тип) |

|

|

Учтенное поголовье коров |

1171 |

нет данных |

нет данных |

2500 |

нет данных |

5000 |

|

%HF |

до 75 |

до 62,5-75 |

50-75 |

около 50-75 |

93,75 |

43,75-75 |

|

Материнская основа |

черно-пестрая |

чернопестрая |

чернопестрая |

Симментал, черно-пестрая |

черно-пестрая |

черно-пестрая |

|

Кровность по другим породам |

холмогорская, джерсейская, черно-пестрая немецкая |

местный чернопестрый скот |

черно пестрый скот |

черно-пестрая голштинская |

1/32 голландской породы, европейские и американские гол-штины |

британо-фризский скот, черно-пестрая немецкая, голландский черно-пестрый скот, в отдельных хозяйствах джер-сейский |

|

Особенности схемы выведения |

сложное воспроизводительное скрещивание |

разведение помесей «в себе» |

помеси F1 и F2 «в себе» |

поглощение сим-менталов чернопестрыми быками, затем – голштинами |

поглощение чернопестрого скота гол-штинами |

сложное воспроизводительное скрещивание |

|

Удой, кг |

5083 |

5803 |

5592 |

6761 |

6100 |

5139 |

|

Жир, % |

3,80 |

3,87 |

3,79 |

3,79 |

3,97 |

3,95 |

|

Белок, % |

2,96 |

3,10 |

3,10 |

3,35 |

3,34 |

3,12 |

|

Скорость молокоотдачи, кг/мин |

нет данных |

нет данных |

1,98 |

2,15 |

2,06 |

1,95 |

|

Живая масса коров, кг |

560 |

553 |

550 |

548 |

575 |

580 |

|

Тип продуктивности |

молочно-мясной |

молочно-мясной |

молочно-мясной |

молочно-мясной |

молочно-мясной |

молочно-мясной |

|

Вес телочки при рождении, кг |

35 |

35 |

32,5 |

37,5 |

34,2 |

33,5 |

|

Вес бычка при рождении, кг |

37,8 |

35,6 |

34,1 |

38,6 |

38,8 |

36,5 |

|

Вес телок в 18 месяцев, кг |

407 |

400 |

397 |

428,4 |

424,7 |

420 |

|

Вес при первом отеле, кг |

520 |

509 |

502,5 |

548 |

575 |

525 |

|

Вес бычка в 24 месяца, кг |

637,5 |

600 |

703 |

750 |

722,5 |

705 |

|

Длина головы у коров, см |

47 |

45,8 |

49,8 |

51,9 |

49,4 |

46,9 |

|

Длина головы у быков, см |

50 |

52,1 |

59,4 |

53 |

53,9 |

53,1 |

|

Профиль головы |

прямой |

прямой |

выпуклый |

прямой |

прямой |

прямой |

|

Ширина лба у коров, см |

20 |

24 |

21 |

21,4 |

21 |

21 |

|

Ширина лба у быков, см |

23,5 |

25 |

30,8 |

23,1 |

23,6 |

25 |

|

Затылочный гребень |

прямой |

прямой |

прямой |

прямой |

выпуклый |

выпуклый |

|

Рога |

серые, направлены вперед |

серые, «ухватом» |

серые, «ухватом» |

серые |

темно-желтые, направлены вперед |

темно-серые у основания, черные на концах, широкие у основания, направлены вперед |

|

Масть |

черно-пестрая |

черно-пестрая |

своеобразная конфигурация чернопестрой масти |

черно-пестрая |

черно-пестрая |

преимущественно черная с белыми пятнами |

|

Отметины |

- |

- |

- |

- |

- |

Треугольник на лбу (от расстояния между глаз к рогам) |

|

Носовое зеркало |

серое |

черное |

черное |

розовое |

черное |

черное (иногда с розовыми пятнами) |

|

Высота в холке у коров, см |

137 |

139,3 |

136,3 |

145 |

144 |

137,5 |

|

Высота в холке у быков, см |

149,8 |

141,1 |

146,4 |

153,9 |

153 |

152 |

|

Ширина груди у коров, см |

41,7 |

45,6 |

30,8 |

33,3 |

45,7 |

45,5 |

|

Ширина груди у быков, см |

47,2 |

44,7 |

42,9 |

41,1 |

52,9 |

52 |

|

Обхват груди у коров, см |

199,8 |

196,8 |

191,1 |

197 |

195,7 |

195,8 |

|

Обхват груди у быков, см |

209 |

199,2 |

215,5 |

212 |

200,2 |

210 |

|

Длина крестца у коров, см |

52,6 |

51,8 |

49,8 |

51,9 |

53,1 |

52,5 |

|

Длина крестца у быков, см |

56,4 |

50,6 |

51,2 |

56,9 |

58,9 |

57 |

|

Зад в тазобедренных сочленениях у коров, см |

46,6 |

50,6 |

47,8 |

44,2 |

49,7 |

50,1 |

|

Зад в тазобедренных сочленениях у быков, см |

46,9 |

47,4 |

53,03 |

49,2 |

51,9 |

52,0 |

|

Полуобхват зада у коров, см |

105,5 |

101 |

- |

118,7 |

104,3 |

105 |

|

Полуобхват зада у быков, см |

121 |

103,5 |

- |

137,8 |

118,3 |

120 |

|

Ширина таза у коров, см |

36 |

36,7 |

47,8 |

36,1 |

39,1 |

40 |

|

Ширина таза у быков, см |

38,7 |

31 |

53 |

42,1 |

43,2 |

45,3 |

|

Длина туловища у коров, см |

165,8 |

154,7 |

154,1 |

176,6 |

165,7 |

154,5 |

|

Длина туловища у быков, см |

173 |

162,8 |

168,3 |

184,4 |

174,5 |

170,5 |

|

Глубина груди у коров, см |

85 |

70,5 |

71,8 |

74 |

82,7 |

76 |

|

Глубина груди у быков, см |

83,5 |

74,5 |

80,2 |

77 |

86,9 |

80 |

|

Угол копыта, о |

44,5 |

43,6 |

44,7 |

44 |

44,6 |

44,5 |

|

Толщина кожи у коров, см |

4,5 |

5,3 |

5,4 |

5,97 |

5,4 |

5,0 |

|

Толщина кожи у быков, см |

4,6 |

6,0 |

6,79 |

6,7 |

6,2 |

6,3 |

|

Прикрепление задних долей вымени, см |

18,4 |

21,0 |

25,7 |

23,1 |

20,6 |

23,0 |

|

Молочное зеркало, см |

22,3 |

17,2 |

17,39 |

22,7 |

21,1 |

21 |

|

Расположение передних сосков, см |

17,8 |

17,6 |

14,63 |

18,9 |

18,7 |

18,5 |

|

Длина сосков, см |

6 |

5 |

6,44 |

6,4 |

5,8 |

6 |

|

Обхват пясти, см |

20 |

20,3 |

20,2 |

19,5 |

21,1 |

19,5 |

|

Костяк |

прочный |

прочный |

прочный |

прочный |

прочный |

прочный, легкий |

|

Авторы |

С. Медведев, А. Гриценко, В. Тюриков |

И. Клименюк, Н. Костомахин, В. Тюриков |

К. Аджибеков, А. Грашин, В. Тюриков |

В. Горин, В. Артюх, В. Сидельникова, Г. Левина, В. Тюриков |

Д. Гулько, В. Тюриков |

А. И. Шендаков, Р. Н. Ляшук |