Орнаментальное творчество книгописца и художника Гаврилы Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

Автор: Парфентьев Николай Павлович, Шерстобитова Екатерина Сергеевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 3 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению орнаментальных заставок старопечатного стиля книгописца и художника-знаменщика Гаврилы Басова. Применяя элементно-структурный метод, авторы выявляют своеобразие образцов искусства мастера, основываясь на их сравнительном анализе с ранними источниками формирования старопечатного орнамента. Установлено, что истоки творчества Гаврилы восходят к гравюрам «Большого прописного алфавита» нидерландского художника И. ван Мекенема конца XV в. и московским первопечатным книгам XVI - начала XVII в. Выявляются примененные в заставках рукописных книг заимствованные и переработанные композиционные мотивы и элементы. Высокий профессионализм мастера, ярко проявившийся во время его работы при Троице-Сергиевом монастыре, раскрывается на примерах созданных им авторских композиций старопечатного стиля. Рукописные заставки этого наиболее плодотворного и длительного периода творчества (около 30 лет) отличаются красочностью, повышенной декоративностью и пышностью.

Древнерусское книжно-рукописное искусство, старопечатный стиль орнаментики, авторское творчество мастеров-знаменщиков, гаврила (иван) басов

Короткий адрес: https://sciup.org/147231615

IDR: 147231615 | УДК: 002.2 | DOI: 10.14529/ssh180314

Текст научной статьи Орнаментальное творчество книгописца и художника Гаврилы Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

Мастер книжно-рукописного искусства последней четверти XVI в. — первой трети XVII в. Гаврила (по прозвищу Иван) Басов был одним из трех братьев, профессионально занимающихся перепиской богослужебных книг и их художественным оформлением в традициях старопечатного стиля. Детальное изучение деятельности Стефана, Федора и Гаврилы Басовых начато недавно [напр.: 1; 2; 8; 9; 19—21]. Творчество братьев отражало характерные для их стиля особенности лаконичной, преимущественно двуцветной манеры исполнения рукописных орнаментальных украшений. Искусство Стефана отличает свобода расположения в композиции растительных элементов, однако в нем чувствуется небрежность, вызванная необходимостью скорее завершить заказ на написание книги [8, с. 29—30]. Орнаментика Федора, напротив, поражает четкостью, аккуратностью и ясностью симметричного рисунка [8, с. 25—26]. Оформление рукописных книг третьим братом — Гаврилой — в начале творческого пути имело общие черты с искусством Стефана и Федора.

Установлено, что образцами для мастеров были печатные книги. Первостепенное значение имело московского издание Апостола 1564 г. Ивана Федорова и Петра Мстиславца, к заставкам которого братья обращались на протяжении всего творчества в различной мере заимствования и переосмысления. Басовы, происходившие из Твери, работали с середины1580-х гг. в Москве для «разного чина» заказчиков. Что касается Гаврилы, то он недолго пребывал в столице и уже в 1593—1595 гг. переписывал Евангелие в родном городе «под своим кровом близ дому своего» [5]. Позже, как он сам указал в 1608 г., книгописец продолжал заниматься своим ремеслом при Троице-Сергиевом монастыре, проживая, согласно монастырской писцовой книге, в «нетяглой» слободе с. Кле-ментьево «среди всяких мастеровых людей» [3, с. 120]. Все последующие книги он создавал здесь под влиянием местных традиций, совершенствуя свое искусство.

Для выявления истоков его авторского искусства в данной публикации на основе применения метода элементно-структурного анализа [см.: 10] рассматриваются заставки мастера в сравнении с орнаментикой книжных украшений, которые могли быть образцом для его творчества.

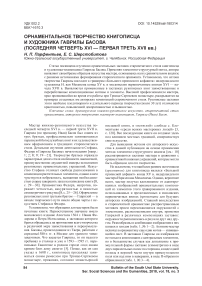

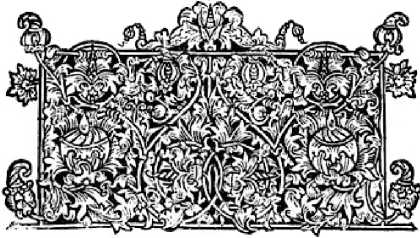

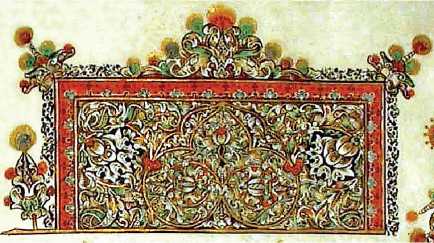

Не исключено, что наиболее ранним источником ( архетипом ) для книгописца являлся «Большой прописной алфавит» конца XV в. нидерландского мастера Израэля ван Меккенема. Однако, вероятнее всего, мастер получал вдохновение от адаптированных изображений орнаментальных композиций из элементов этого гравированного издания, использованных и представленных в московских первопечатных книгах ( прототипы для будущих авторских изображений). Ставший впоследствии в старопечатной орнаментике распространенным мотивом прием пересекающихся окружностей с элементами, расположенными внутри, применен Гаврилой в различных композициях заставок: окружности располагались в ряд или друг над другом. Разнообразны и комбинации изображения в них шишек и плодов (табл. 1, № 1—2). Активно мастер включал в орнаментику еще один мотив — извивающийся лист. В заставках Гаврилы он изображался не только в композициях с центральным элементом, но в большинстве случаев как дополнение к прямоугольной формы заставке (симметрично в виде двух параллельных полос по сторонам, в виде одной полосы в верхней части внутри прямоугольного поля или над ним в навершии, в виде П-образного обрамления) (табл. 1, № 3—4).

Что касается отдельных элементов книжных украшений Гаврилы, то они в большей степени отражают его знание первоисточника Меккенема, хотя, возможно, с некоторыми из них он также был знаком через первопечатные московские книги. Конические, острочешуйчатые и округлые шишки в искусстве мастера рукописной книги повторяют образцы, но в отдельных примерах приобрели более легкие пропорции (табл. 2).

В творчестве Гаврилы Басова мы почти не находим заставок, полностью повторяющих заставки его основного источника — первопечатных московских книг. Редкие примеры копирования их композиций и компонентов сопровождаются усилением мастером декоративности изображений за счет красочности и дополнения украшающих границы заставок авторских элементов, например, своеобразных разноцветных «помпонов», или «пушков» (табл. 3). Чаще всего мастер копирует компоненты из оригинальных образцов (в данном случае они выступают архетипами изображений), включая их не только в заимствованные и переосмысленные композиции, но и в авторские, где они исполнены в сложной многокомпонентной структуре (табл. 4).

Однако искусство Гаврилы стало ярким примером и переосмысления заставок печатных книг (табл. 5). Одним из приемов изменения образца стало введение орнаментальных полос различных узоров, включая не только извивающиеся листы, но и мотивы нововизантийского стиля. Другой способ переосмысления — изменение формы заставки печатной книги. Гаврила заменяет замкнутую прямоугольную форму на открытую, ограниченную только снизу или, напротив, вводит в нижней части пустое пространство (этот прием активно применен мастером в авторских композициях).

Как и в искусстве Стефана и Федора, в заставках Гаврилы использован прием замены элементов навершия и угловых украшений образца другими, часто более пышными за счет обилия листьев и «помпонов» (табл. 6). Элементы мастером переосмыслены здесь через вариации расположения в композиции (из центральной части заставки перенесены в навершие или угловые украшения), изменения узоров на них (более измельченных) и формы верхней части.

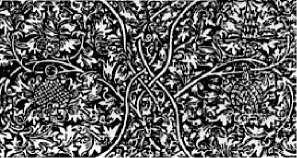

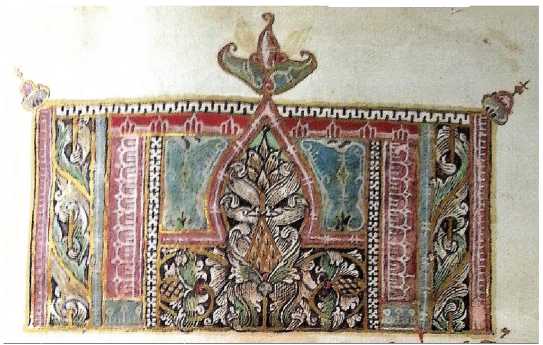

Особый интерес представляет авторское искусство мастера Гаврилы Басова (табл. 7). Уникальные композиции заставок возникают уже в начале его творчества. Наиболее ранний пример был создан в книге «Мерило праведное» в 1586 г. [6, л. 7]. Внутреннее пространство прямоугольной цветной заставки разделено на горизонтальные области, заполненные узорами, а в центральной части — элементами-шишками различной формы в стиле старопечатного орнамента. Уже в этой композиции проявлен ставший впоследствии для манеры

Гаврилы характерным и нередко применяемым прием нанесения поверх красочных пятен тонкого орнаментального рисунка.

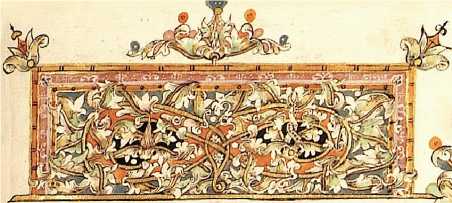

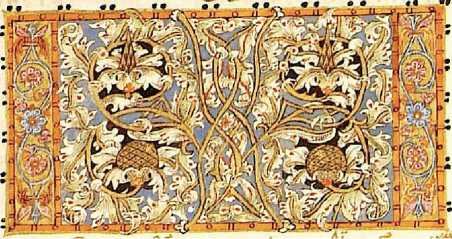

В более поздних рукописях принципы построения заставок мастером будут основаны на развитии композиционных приемов печатных книг (например, ритмичное повторение раппортов, соединения нескольких мотивов в одной заставке с добавлением авторских элементов, изменение формы заставки) и усложнении мотивов старопечатного стиля. Многие примеры заставок, исполненных Гаврилой во время его работы при Троице-Сергиевом монастыре, изобилуют витиеватыми переплетениями стеблей, которые образуют своеобразные области для мелких шишек и плодов. Измельченность форм и красочные узоры элементов придают заставкам Гаврилы дополнительное декоративное и нарядное звучание. Украшения, сопровождающие границы заставок, усиливают впечатление пышности.

Изучение орнаментального творчества мастера, определение особенностей его стиля оформления рукописей способствует не только выявлению образцов искусства Гаврилы и своеобразия его авторской манеры, но и проведению атрибуции новых книг [9]. Талант художника-знаменщика, несомненно, нашел признание, о чем свидетельствуют, например, обилие заказов, влияние на мастеров скриптория Троице-Сергиева монастыря [см.: 9, с. 90—91], а также круг заказчиков Гаврилы, среди которых были известные деятели великой обители: архимандрит Дионисий Зобниновский, казначей Иосиф Девочкин, келари Авраамий Палицын и Александр Булатников, уставщик, головщик и мастер-распевщик при монастырском хоре Логин Шишелов [8]. Представленные рукописи, связанные с именем Гаврилы Басова, в контексте творчества других книгописцев того времени ярко демонстрируют высокий профессиональный уровень искусства мастера и его авторское своеобразие.

Общими чертами, отличающими авторскую манеру исполнения орнаментики Гаврилой, стало обильное применение цвета и золота, красочность украшений, усиленная декоративность, включение во многие композиции неовизантийских сегментов и различных лиственных обрамлений основного поля. Характерные особенности приобрели отдельные компоненты орнаментики: художником-знаменщиком были выработаны особые типы плодов с листьями, угловых украшений и пышных на-верший, в которых извивающиеся травные отростки часто завершаются своеобразными «помпонами» («пушкáми»). Наиболее ярко вышеперечисленные свойства проявились в период работы мастера знаменщиком в числе «мастеровых людей» при Троице-Сергиевом монастыре.

Таблица 1

Примеры композиционных мотивов, восходящих к архетипу и прототипу

№

«Большой прописной алфавит» И. Меккенема (Бохольт, кон. XV в.) (архетип)

Первопечатные книги Московских типографий* (прототип)

Композиции и элементы из книжных украшений Гаврилы Басова (авторская интерпретация)

Лист 1.

Фрагмент инициала А

Лист 3.

Инициал I

Лист 6.

Инициал Z

160 — Иван Андроников Невежин. Триодь цветная. 1604.

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е. [12, л. 234].

158 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600; Служебник. 1602.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 210].

15 — Анонимная типография. Псалтырь. После 1564.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 278].

220 — Анисим Радишевский.

Евангелие. 1606.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 19].

75 — Иван Федоров и Петр Мстиславец. Апостол. 1564.

Евангелие. 1593—1595. [5, л. 149];

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 696];

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е. [12, л. 615]; и др.

Лист 5.

Фрагмент инициала U

61 — Иван Федоров и Петр Мстиславец. Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е. [12, л. 172].

4'

Здесь и далее номер и изображение заставки приводятся по: [4].

Таблица 2

Примеры элементов орнаментики, восходящих к архетипу и прототипу

|

№ |

«Большой прописной алфавит» И. Меккенема (Бохольт, кон. XV в.) (архетип) |

Первопечатные книги Московских типографий (прототип) |

Элементы из книжных украшений Гаврилы Басова (авторская интерпретация) |

|

1 |

Лист 1. Фрагмент инициала D. |

Й5^$г£§^ 3, 5, 8 — Анонимная типография. Евангелие. Ок. 1555, ранее 1563, ок. 1564. |

Евангелие. 1593—1595. [5, л. 382]; Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 19, 668]; Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 96, 234]; и др. |

|

2 |

i !@6 Лист 1. Фрагмент инициала А. |

250 — Никита Федоров Фофанов. Минея общая. 1609. |

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 716]; Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 305]. |

|

PR7 |

|||

|

3 |

Лист 1. Фрагмент инициала D. |

158 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600. |

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 151]; Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 228]. |

|

4 |

Лист 1. Фрагмент инициала А. Лист 5. Фрагмент инициала T. |

72 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

Псалтырь с восследованием. 1585—1586. [7, л. 3]; Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 668]; Служебник с Требником. Нач. XVII в.; нач. 1620-х. [13, л. 127]; Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 234]. |

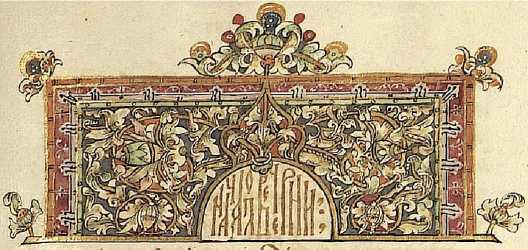

Таблица 3

Примеры копирования заставок печатных книг

№

Заставки первопечатных московских книг

Заставки, выполненные Гаврилой Басовым

61 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 265].

156 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600; Служебник. 1602.

Служебник с Требником.

Нач. XVII в.; нач. 1620-х. [13, л. 165].

Таблица 4

Примеры копирования элементов из печатных книг

|

№ |

Исходные источники (первопечатные московские книги) |

Элемент, выполненный Гаврилой Басовым |

|

|

1 |

1.1 |

15 — Анонимная типография. Псалтырь. После 1564. |

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). [11, л. 278]. |

|

1.2 |

259 — Печатный двор. Псалтырь. 1615, 1622; Служебник. 1630. |

Пролог (сентябрь—февраль). 1630—1631. [16, л. 1]. |

|

|

1.3 |

ЖМ№, 172 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600. — Иван Андроников Невежин. Триодь цветная. 1604. |

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 901]. |

|

|

2 |

193 — Иван Андроников Невежин. Апостол. 1606; Триодь цветная. 1607; Минея служебная, сентябрь. 1607. |

— ^-^-^

|

|

|

3 |

8 162 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600. |

?^m^ Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 569]. |

|

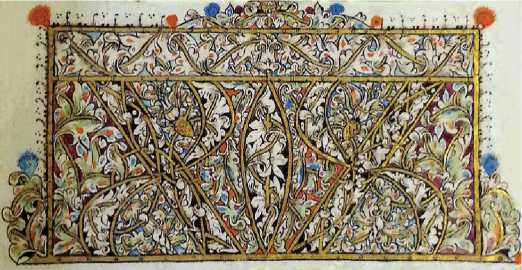

Таблица 5

Примеры переосмысления изображений заставок печатных книг

№

Заставки первопечатных московских книг

Заста овым

3 — Анонимная типография. Евангелие. Ок. 1555.

Евангели

160 — Андроник Невежа. Минея общая. 1600; Служебник. 1602.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 668].

220 — Анисим Радишевский. Евангелие. 1606.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 19].

259 — Печатный двор. Псалтырь. 1615, 1622;

Служебник. 1630.

Стихирарь певческий. 1619—1624. [18, л. 7].

172 — Андроник Невежа. Минея общая. 1600; Иван Невежин. Триодь цветная. 1604.

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, л. 901].

Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 783].

61, 71 — Иван Федоров и Петр Мстиславец. Апостол. 1564.

Таблица 6

Примеры переосмысления и изменения элементов

№

Возможный источник

Элемент, выполненный Гаврилой Басовым

155, 160 — Андроник Невежа. Минея общая. 1600; Служебник. 1602.

71 — Иван Федоров и Петр Мстиславец. Апостол. 1564.

97 — Никифор Тарасиев и Невежа Тимофеев. Псалтырь. 1568.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 278];

Стихирарь певческий. 1619—1624. [18, л. 7];

Пролог (сентябрь — февраль). 1630—1631. [16, л. 198, 284]

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 783].

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 779 об., 839].

218 — Анисим Михайлов Радишевский.

Евангелие. 1606.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 696];

Стихирарь певческий. 1619—1624. [18, л. 351].

226 — Анисим Михайлов Радишевский. Устав. 1610.

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 236, 570]; Стихирарь певческий. 1619—1624. [18, л. 487].

193 — Иван Невежин. Апостол. 1606; Триодь цветная. 1607; Минея служебная, сентябрь. 1607.

219 — Анисим Михайлов Радишевский. Евангелие. 1606; Устав. 1610.

261 — Печатный двор. Служебник. 1616; Псалтырь. 1619.

219 — Анисим Михайлов Радишевский. Евангелие. 1606; Устав. 1610.

261 — Печатный двор. Служебник. 1616; Псалтырь. 1619.

Служебник с Требником. Нач. XVII в., нач. 1620-х. [13, л. 10].

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [ 11, л. 236]; Пролог (сентябрь—февраль). 1630—1631. [16, л. 1].

Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [ 11, л. 696 и др.];

Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е. [ 12, л. 14];

Житие и подвиги преп. Зосимы и Савватия соловецких. 1623.

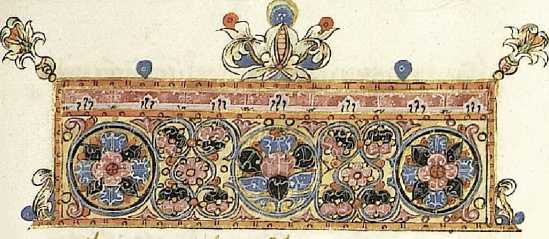

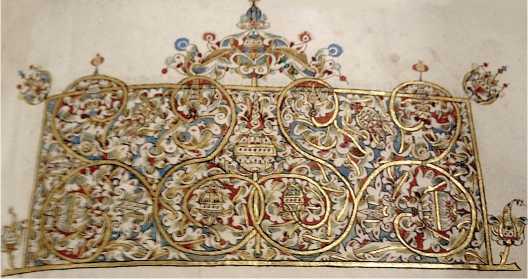

Таблица 7

Примеры авторских заставок Гаврилы Басова

1. Мерило праведное. 1586. [6, л. 7].

2. Псалтырь с восследованием. 1618—1619 [11, л. 716].

3. Псалтырь с восследованием. Второе десятилетие XVII в. [14, л. 945].

4. Житие и подвиги преп. Зосимы и Савватия соловецких. 1623. [15, л. 18].

5. Служебник с Требником. Нач. 1620-х. [13, л. 10].

6. Стихирарь певческий. 1619—1624. [18, л. 351].

7. Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 236].

8. Псалтырь с восследованием и Устав. 1620-е. [12, л. 143].

9. Пролог (март — август). 1630-1631. [17, л. 390].

10. Пролог (сентябрь — февраль). 1630—1631. [16, л. 468].

Список литературы Орнаментальное творчество книгописца и художника Гаврилы Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.)

- Анисимова, Т. В. О новонайденных рукописях строгановских писцов братьев Басовых/Т. В. Анисимова//История библиотек. Исследования, материалы, документы: сб. науч. ст./РНБ. -Вып. 8. -СПб., 2010. -C. 264-277.

- Анисимова, Т. В. Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI -начало XVII в.)/Т. В. Анисимова//От Средневековья к Новому времени: сб. науч. ст. -М., 2006. -С. 587-608.

- Арсений, иером. Исторические сведения об иконописании в Троицкой Сергиевой Лавре/иером. Арсений//Сборник на 1873 г., изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее. -М., 1873. -С. 120.

- Зернова, А. С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв.: альбом/А. С. Зернова. -М.: ГБЛ, 1952.

- ГИМ. Муз. 3441.

- ГИМ. Син. 524.

- ГИМ. Щук. 30.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета, 2014. -Т. 14. -№ 3. -С. 23-48.

- Парфентьев, Н. П. Новые находки рукописей Гаврилы Басова (конец XVI -первая треть XVII вв.)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. -Серия: Социально-гуманитарные науки, 2018. -Т. 18. -№ 1. -С. 84-94.

- Парфентьев, Н. П. О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. -Серия: Социально-гуманитарные науки, 2018. -Т. 18. -№2 -С. 73-82.

- РГБ. Ф. 173. № 137.

- РГБ. Ф. 173/1. № 73

- РГБ. Ф. 173/1. № 183.

- РНБ. Крыл. № 35.

- РНБ. Сол. № 175/175.

- РНБ. Сол. № 700/808.

- РНБ. Сол. № 704/812

- СПМЗ, № 274.

- Шерстобитова, Е. С. Искусство орнаментики художника-знаменщика Федора Сергеева Басова: традиции старопечатного стиля в украшении древнерусских рукописных книг и их переосмысление/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2017. -Т. 17. -№ 2. -С. 85-104.

- Шерстобитова, Е. С. Орнаментика художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI -начало XVII вв.)/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2017. -Т. 17. -№ 4. -С. 98-106.

- Шерстобитова, Е. С. Творчество художников-знаменщиков братьев Басовых (XVI-XVII вв.): к истории открытия произведений/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2016. -Т. 16. -№ 2. -С. 90-97.