Орнаментальные цветочные мотивы в материальной культуре (на примере археологических артефактов)

Автор: Салугина Н.П.

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 3 (32) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена краткому обзору орнаментальных цветочных мотивов в материальной культуре по археологическим материалам. Показано, что цветы играли большую роль в жизни древнего человека, начиная с погребальной обрядности и заканчивая декоративно-прикладным искусством. Большой блок материалов происходит из памятников, относящихся к первым цивилизациям. Основы, заложенные в изображении цветочных мотивов, трансформируясь, проявляются на широких территориях в большом временном интервале.

Орнамент, погребальный обряд, розетка, лотос, лилия, поливная посуда, фрески

Короткий адрес: https://sciup.org/142225753

IDR: 142225753 | УДК: 903

Текст научной статьи Орнаментальные цветочные мотивы в материальной культуре (на примере археологических артефактов)

Археология изучает традиционные общества, жизнь которых проходила в полном согласии с природой. Именно взаимоотношения с природой породили многочисленные мифы, поверья, во многом определив различные обряды. Обряды были призваны преодолеть страх и не чувствовать себя беззащитным перед угрозами внешнего мира. Практическая логичность повседневной жизни уживалась в древнем человеке с мистической ментальностью. Человек обладал особым видением мира, ощущал неуловимые энергетические связи и взаимодействия в природе. Мистическая слитность человека с природой породила магию [2].

Археологическими раскопками выявлено огромное количество артефактов с изображением животных и растений: это предметы быта, вооружение, детали одежды, росписи на стенах дворцов. По мнению немецкого философа и культуролога Э. Ауэрбаха, в истории цветов заключается часть истории человечества. Жизнь человека всегда была тесно связана с растениями и цветами. Возможно, что именно цветы стали первым украшением человека и его жилища и именно они пробудили в душе у кого-то из наших древнейших предков чувство прекрасного, побудив его взять это чудо в свой дом, включив его в обряды и, тем самым, положив начало повсеместному присутствию цветов в жизни людей [3].

Первые сведения об использовании цветов в погребальной обрядности ученые получили при исследовании знаменитой иракской пещеры Шанидар, в которой обнаружены захоронения неандертальцев. При исследовании образцов грунта из погребения Шанидар IV французский палинолог Арлетт Леруа-Гуран обратила внимание на удивительную деталь. Большинство образцов содержали один и тот же набор пыльцы, характерный для этой местности. Однако два образца резко выделялись – в них были обнаружены скопления цветочной пыльцы, не менее чем по 100 пыльцевых зерен в каждом. Такое бывает, если в почву попадают целые бутоны. Пыльца относилась к семи видам полевых цветов, которые и сейчас растут в Ираке. Было высказано предположение, что в погребение был положен букетик цветов. Некоторые ученые оспаривали данное предположение, говоря, что пыльца могла быть занесена ветром, принесена пчелами или грызунами. Но, как пишет А. Соколов, хотелось бы верить, что неандертальцы оплакивали своих усопших, уже по-человечески принося в их память цветы [8].

При вскрытии гробницы Тутанхамона под тяжёлой золотой маской был оставлен разомкнутый у шеи венок, покрывавший грудь фараона цветами. Еще один небольшой венок, был возложен на лоб золотой погребальной маски с изображением урея – символа царского величия, носившегося поверх головного убора. Есть упоминание, что этот веночек состоял из листьев и полевых цветов: васильков, плодов мака, паслёна чёрного и плодов мандрагоры. Как писал Картер в своих дневниках, «…среди царского великолепия, среди блеска золота ничего не было прекраснее этих нескольких засохших цветов, все еще сохраняющих свои краски и оттенки» [4].

Погребальный венок из гробницы Тутанхамона (материал из сети Интернет)

С глубокой древности и почти всегда растительный мотив являлся олицетворением плодородия и изобилия. Растительный мир наряду с животными, небом, землей и пресмыкающимися составлял частицу вселенной, мироздания.

На разного рода памятниках древних цивилизаций изображены растения, которые украшали жизнь человека в те давние времена. Многие из этих цветов считались священными, и их образ как бы переходит из одной культуры в другую. Таков, например, лотос, который считался символом бога Осириса и соотносился с солнцем, был символом рождающегося солнца, считался символом чистоты и плодородия. Л.М. Буткевич приводит такую легенду: «Солнечное дитя осветило землю, пребывавшую во мраке, появилось из распустившегося цветка лотоса, вознесенного в начале времени, священного лотоса над великим озером» [1]. Древнегреческий историк Геродот писал: «Когда река выступает из берегов и заливает равнину, на воде вырастают в большом количестве лилии, называемые у египтян "лотосом". Они срезают их, сушат на солнце, потом разбивают макоподобные семена, добываемые из середины лотоса, и приготовляют тесто, которое пекут на огне. Корень этого растения также съедобен и имеет довольно приятный сладковатый вкус, он круглый и величиною с яблоко».

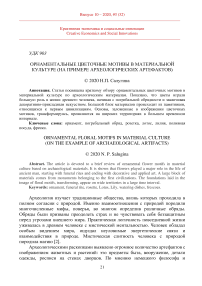

Изображения лотоса на фресках древнего Египта (фото из сети интернет)

Священному цветку лотосу многие века поклонялись, он занимал почетное место в религиозных обрядах, преданиях и легендах. Египтяне изображали лотосы на гробницах, а на алтарях жертвоприношений он символизировал воскресение из мертвых, хотя в иероглифах египтян означал радость и удовольствие [6]. Изображения лотоса известны и далеко от Египта в более позднее время, например, на коврах из Пазырыкских курганов [7].

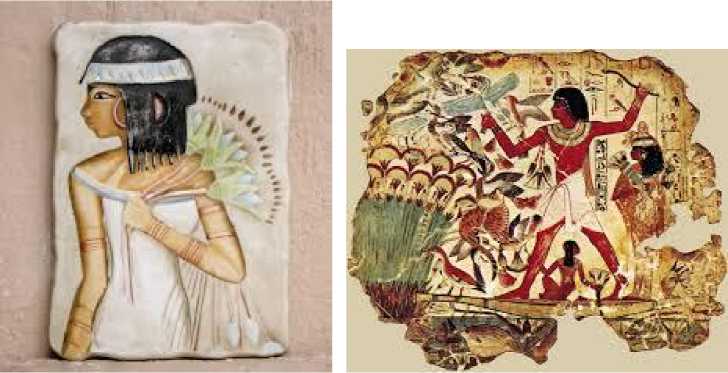

Сидящая на троне богиня с цветком лотоса и изображение бутонов и цветков лотоса (фотографии из работы С.И. Руденко)

Мотив лотоса, но видоизмененный, в виде распускающегося цветка, рождающего розетку, становится распространенным в Месопотамии. В последующие периоды изображение розетки становится одним из самых распространенных практически повсеместно [1]. Мы видим его и на просторах

Евразии: это и чаще всего в виде нашивных бляшек на головные уборы или ремни. Принимая во внимание, что пояс для кочевника служил показателем его статуса, подобные изделия свидетельствуют об их знаковой функции.

Поясные накладки с растительным орнаментом скифского времени и поздних кочевников (фотография из сети интернет)

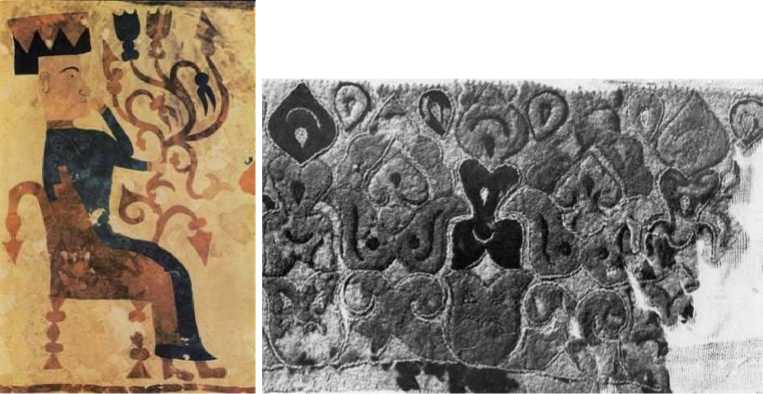

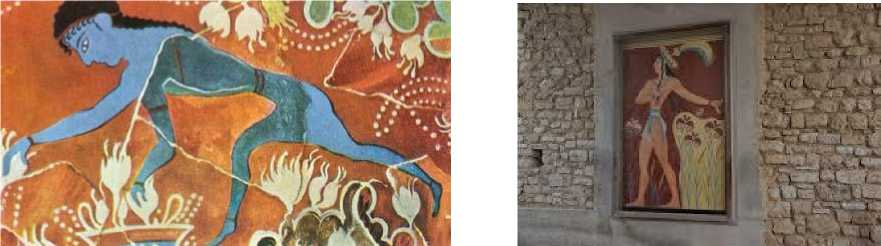

Практически по всему древнему миру распространено изображение лилии, которое помещается на различных предметах, в том числе монетах, на фресках, украшавших древние дворцы. В Эгейском искусстве наблюдается подлинный культ лилии. Пожалуй, наиболее яркие ее изображения происходят из фресок Кносского Дворца на Крите. Для критян природа была священна по причине ее божественности. В силу этого на Крите вместо богов часто изображали цветущие луга и дикие скалы, поросшие растительностью. Считалось, что человек может войти в этот мир исключительно в момент исполнения ритуала. Именно такой момент, вероятно, изображен на известной фреске «Собиратель крокусов» или «Собиратель шафрана» (примерноXVIII-XVII вв. до н.э.), на которой цветы показаны естественно растущими на холмах и возвышенностях.

Фрески Кносского дворца: «собиратель шафрана» и «Принц с лилиями» (фото из сети интернет)

Изображались лилии и на монетах, примером чему служат монеты, отчеканенные в Персии в IV в. до н.э. На одной стороне монеты изображен портрет персидского царя, а на другой – лилия. Позже эта традиция переместилась в Европу [5].

Персидская монета с изображением лилии (фото из сети интернет)

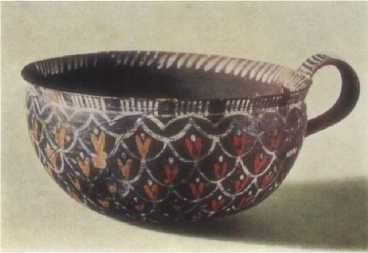

На критских гончарных изделиях также часты изображения лилий, как реалистичных, так и схематичных. Самые красивые вазы минойской эпохи найдены в пещере Камарес близ Фесты, откуда и произошло их название – вазы «камарес» [1].

Изображения на сосудах стиля камарес (фото из сети интернет)

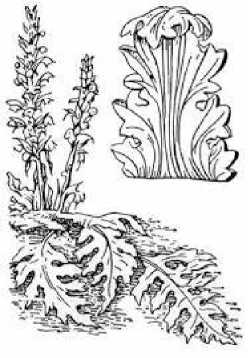

Еще один мотив в греческой орнаментике отмечает Л.М. Буткевич – мотив аканфа. Автор напоминает легенду о том, как греческий зодчий Каллимах увидел однажды брошенную корзину, проросшую аканфом, что подсказало ему мотив новой капители, получившей название коринфской. Возникновение нового мотива в греческом зодчестве относится к V в. до н.э. Таким образом, растение «медвежья лапа» (аканф) стало прообразом коринфской капители.

Растение аканф и его отображение в коринфской капители (фото из работы Л.М. Буткевича)

Растительный орнамент занимает одно из основных мест в декоративноприкладном искусстве мусульманских народов. Во многом это связано с исламской религией, запрещавшей изображения цветов и людей. Особенно живописен цветочный орнамент на поливной глиняной посуде. Он поражает богатством и разнообразием цветовых сочетаний. В нем мирно уживаются степные узоры азиатского и древнеэллинского происхождения (тюльпаны, пальметты, трилистники) и изображения садовых и полевых растений. Также нарядно украшена средневековая металлическая посуда, в орнаменте которой переплетаются цветочные мотивы и арабская вязь.

Поливная посуда из средневековых городов Поволжья (фото из сети интернет)

В данной статье приведены артефакты из золотоордынских городов Поволжья, где сложилась своеобразная, чуждая номадам урбанистическая культура, объединившая кочевую и земледельческую культуры, и которая восприняла многие образцы арабского искусства. Как считал Г.А. Федоров-

Давыдов, к этому времени было полностью изжито «первобытное, полное магических представлений, отношение к искусству», т.е. мы имеем дело с утилитарностью, в которой еще частично сохранялись лишь отголоски прежних представлений о магической силе природы [9, с. 120].

Представленная выше подборка является только небольшой частью огромного корпуса артефактов с цветочными и растительными мотивами в их орнаментике. Но и эта подборка показывает роль растительного, и уже – цветочного мира в жизни людей, начиная с древности и до средневековья. Предметы быта, костюма, архитектура, нумизматический материал – все демонстрирует роль природы в жизни человека, которая не просто окружала его, давала пищу, одежду, жилища, но вдохновляла на создание поистине шедевров искусства.

Список литературы Орнаментальные цветочные мотивы в материальной культуре (на примере археологических артефактов)

- Буткевич Л.М. История орнамента: уч. пособие для студентов / Л.М. Буткевич. М.: ВЛАДОС, 2008. 267 с.

- Горелова Т.А., Канунникова М.Л. Особенности экологического мышления первобытного человека / Т.А. Горелова, М.Л. Канунникова [Электронный ресурс] // Вестник Чувашского университета. 2008. N3. С. 88-93. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=11846738 (дата обращения:20.04.19).

- Из истории флористики. URL: http://www.plantopedia.ru/floristic/phylosofy/history_floristic.php (дата обращения: 19.04.19).

- Как нашли Тутанхамона / Журнал "Вокруг света" / Март 1973 // URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4880/ (дата обращения: 20.04.19).

- Лилия - символ чистоты, цветок с богатой историей // URL: https://divo-dacha.ru/cvety/liliya-simvol-chistoty-cvetok-s-bogatoj-istoriej/) (дата обращения: 20.04.19).

- Лотос - священный цветок // URL: http://www.florets.ru/tainy-rastenii/lotos-svyashennoe-rastenie.html (дата обращения: 20.04.19).

- Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая / С.И. Руденко. М.: Искусство, 1968. 136 с.

- Соколов А. Ученые скрывают? Мифы XXI века / А. Соколов. М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 370 с.

- Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов евразийских степей и золотоордынских городов / Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Искусство, 1976. 105 с.