Орнаментированные берестяные изделия из VI разреза Горбуновского торфяника

Автор: Кашина Е.А., Чаиркина Н.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

Орнаментированные берестяные изделия, хранящиеся в фондах ГИМ, - одна из примечательных и чрезвычайно редких категорий находок на VI Разрезе Горбуновского торфяника, не имеющих аналогий в материалах других торфяниковых памятников лесной зоны Северной Евразии. В статье рассмотрены морфологическая характеристика и технология изготовления изделий, археологический контекст их обнаружения, проанализированы элементы сходства с керамической посудой эпохи ранней бронзы.

Зауралье, горбуновский торфяник, vi разрез, берестяные орнаментированные изделия, морфология, технология, археологический контекст, культурная принадлежность, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14522903

IDR: 14522903 | УДК: 903

Текст научной статьи Орнаментированные берестяные изделия из VI разреза Горбуновского торфяника

В 1926–1929, 1931, 1936 гг. Уральская экспедиция ГИМ под руководством Д.Н. Эдинга совместно с Нижнетагильским краеведческим музеем проводила раскопки VI Разреза Горбуновского торфяника, расположенного в Свердловской обл., в окрестностях г. Нижний Тагил. В 1948 г. работы продолжили А.Я. Брюсов и В.М. Раушенбах, в 80-х гг. XX в. – В.Ф. Старков, с 2007 г. – Н.М. Чаиркина. В результате многолетних археологических исследований вскрыто более 1500 м² площади памятника, обнаружены деревянные культовые (промысловые?) сооружения, рядом с которыми найдены антропоморфные и зооморфные скульптуры, посуда, средства передвижения, орудия охоты и рыбо- ловства, выполненные из органических материалов. Коллекции находок хранятся в ГИМ, ИА РАН, ИИиА УрО РАН, НТМЗ, значительная их часть, к сожалению, не обработана и не опубликована. Результатам исследования VI Разреза Д.Н. Эдинг посвятил несколько работ [1929а, 1940а, б], в которых дана довольно подробная характеристика археологического материала, рассмотрена стратиграфия, отмечена разновременность некоторых типов вещей. Анализ основных категорий артефактов и интерпретация материала присутствуют в монографии В.М. Раушенбах [1956].

Одной из примечательных и чрезвычайно редких категорий находок на VI Разрезе, не имеющих аналогий в материалах других торфяниковых памятников лесной зоны Северной Евразии, являются орнаментированные берестяные изделия, хранящиеся в фондах ГИМ. Опубликован был только один фрагмент, найденный в 1927 г. [Эдинг, 1940б], остальные шесть – из раскопок 1929, 1931 и 1936 гг. – публикуются впервые.

Морфологическая характеристика предметов

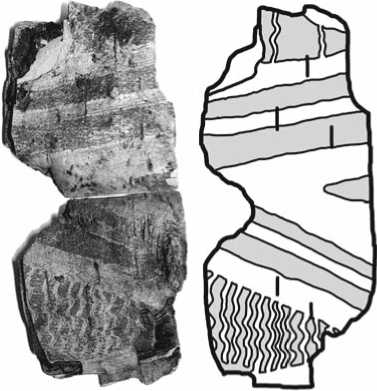

Фрагмент 1. ГИМ 66767. Оп. А381. № 61 – по коллекционной описи, «фрагмент бересты со следами прошивки и орнаментом, рисованным бурой краской», участок 73, глубина от поверхности 2,10 м; размеры 21,0×13,3 см (в описи – 32×20 см), толщина 2,2 мм; состоит из двух фрагментов (рис. 1). Сохранность плохая, на обоих присутствуют следы реставрации: поверхность, видимо, была покрыта лаком, обломки склеены кусками материи. Чечевички коры расположены параллельно орнаментальным полосам. В 0,7 см от верхнего края фрагмента на расстоянии 0,6 см друг от друга видны сквозные отверстия линзовидной формы размером 0,2×0,1 мм, сделанные, вероятно, с неорнаментированной стороны. В 2,0 см от них на расстоянии 0,4 см друг от друга нанесены две горизонтальные прокрашенные полосы шириной 1,0 и 0,8 см. На 0,7 см ниже расположено горизонтальное орнаментальное поле, заполненное чередующимися фигурами из горизонтальных и вертикальных волнистых линий шириной ок. 0,2 см. Судя по опубликованным фотографиям, размер фигур (вероятно, квадратов) ок. 4,0×4,0 см, а число линий в них – 10. Ниже расположены две горизонтальные прокрашенные полосы шириной ок. 1,0 см (расстояние между ними 0,4 см), которые сейчас почти не видны, прорисованы по рисунку Д.Н. Эдинга [1940а].

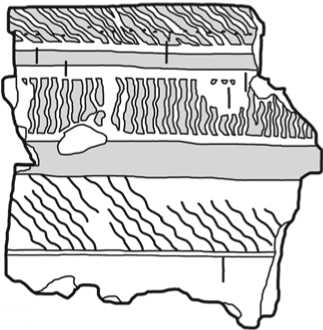

Фрагмент 2. ГИМ 75905. Оп. А383. № 82 – «береста, орнаментированная, во фрагментах», участок 234, глубина от поверхности 1,70 м; размеры 29,8×13,7 см, толщина 2,0–2,5 мм; состоит из трех фрагментов (рис. 2). На бересте сохранились остатки бугристой поверхности коры. Орнаментированная сторона, вероятно, покрыта реставрационным лаком. Чечевички коры расположены поперек орнаментальных полос. Если ориентировать фрагменты широкой частью вверх, то последовательность элементов декора будет следующей. В 1,5 см от оборванного края на расстоянии 0,5 см друг от друга нанесены три горизонтальные прокрашенные полосы шириной соответственно 1,3; 0,7 и 0,7 см. Ниже на 1,0 см расположена зигзагообразная полоса длиной 10 см, шириной 4,2 см, заполненная слегка наклонными волнистыми параллельными линиями. Снизу она ограничена тремя горизонтальными прокрашенными полосами шириной соответственно 1,1; 1,2 и 1,1 см, расстояние между которыми в среднем 0,5 см. На 1,0 см ниже этой композиции нанесена, возможно, цепочка ромбов с короткой диагональю 6 см, заполненных параллельными вертикальными волнистыми линиями шириной 0,2 см.

Фрагмент 3. ГИМ 75905. Оп. А383. № 82, участок 234, глубина от поверхности 1,70 м; размеры 20,1× ×9,5 см, толщина 1,0–1,5 мм; состоит из трех фрагментов (рис. 3). На бересте сохранились остатки бугристой поверхности коры. Декорированная сторона, вероятно, покрыта реставрационным лаком. Чечевички

0 3 cм

Рис. 1. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 66767. Оп. А381. № 61. Фото В.А. Мо-чуговского.

0 3 cм

Рис. 2. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 75905. Оп. А383. № 82. Фото В.А. Мо-чуговского.

3 cм

Рис. 3. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 75905. Оп. А383. № 82. Фото В.А. Мо-чуговского.

0 3 cм

Рис. 4. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. Фото В.А. Мочуговского.

коры расположены поперек орнаментальных полос. В 4,7 см от края на расстоянии 0,5 и 0,4 см друг от друга нанесены три горизонтальные прокрашенные полосы шириной соответственно 0,9; 1,2 и 1,3 см. Почти вплотную к ним примыкает ромб с короткой диагональю 6,5 см, заполненный вертикальными параллельными волнистыми линиями. В 0,6 см от него на расстоянии 0,4 и 0,3 см друг от друга расположены три горизонтальные полосы, ширина двух верхних 1,4 и 1,2 см.

Техника нанесения декора, направление чечевичек и орнаментальных полос, композиция и размеры элементов узора на фрагментах 2 и 3 похожи. Однако они не совмещаются, заметно различается толщина бересты. Возможно, это обломки одного изделия, но от частей, выполненных из разных кусков бересты.

Фрагмент 4. Он не имеет шифра, но хранился в одной коробке с двумя предыдущими. Размер 6,0× ×5,6 см, толщина 1,0 мм. Фрагмент свернут в трубку и сплюснут. Декорированная сторона покрыта лаком. Чечевички коры расположены поперек орнаментальных полос, но с небольшим наклоном. Без реставрации бересту нельзя развернуть полностью, поэтому пока данные об орнаменте получены при рассмотрении двух видимых сторон. Верхний край обломка занимает фрагмент прокрашенной фигуры (?) шириной 1,5 см с двумя (?) волнистыми вертикальными линиями шириной чуть более 0,1 см. Параллельно ей, на расстоянии 1,0 см и в 0,6–0,7 см друг от друга, нанесены две прямые прокрашенные полосы шириной 0,8 и 1,0 см. В 1,1 см от них около правого края обломка виден фрагмент закрашенного поля (фигуры?) шириной 0,6 см. Ниже на 1,3 см и в 0,5 см друг от друга нанесены две прокрашенные полосы шириной 0,5 и 0,7 см, расположенные под другим наклоном (зеркально) отно сительно предыдущих. В 0,8 см от них сохранился, вероятно, фрагмент ромба, заполненный вертикальными параллельными волнистыми линиями шириной ок. 0,2 см (рис. 4). По технике нанесения и элементам декора этот обломок очень похож на предыдущие, однако разная толщина не позволяет уверенно считать их принадлежащими одному изделию.

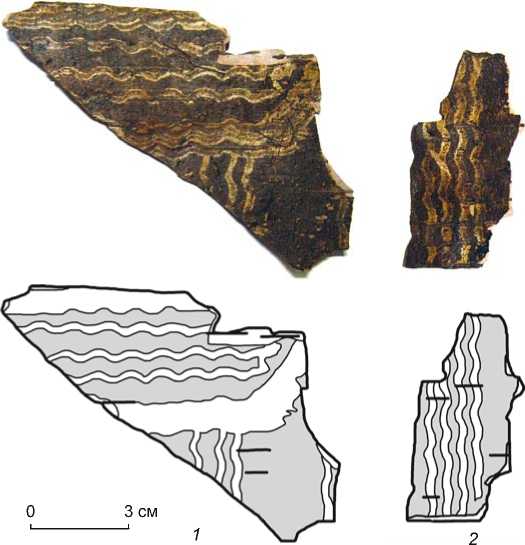

Фрагмент 5. ГИМ 75907. Оп. А385. № 53 – «части сумки (?), прошитой, с расписным орнаментом», участок 264, глубина 1,85 м; размеры 17,1×16,8 см, толщина 3,0 мм; реставрирован из четырех фрагментов (рис. 5). На бересте сохранилась бугристая поверхность коры. Нижний край слегка обожжен. На фрагментах нет следов лака. По всему верхнему краю в 1,3–1,5 см от кромки имеются отверстия овальной формы размером 1,0×1,5 мм, сделанные с внешней стороны на расстоянии 0,6–0,8 см друг от друга. На кромке видны вертикальные вмятины шириной ок. 2,5 мм, возможно оставшиеся от обметки края через отверстия. Чечевички коры расположены поперек орнаментальных полос. Верхняя, шириной 1,8–2,0 см, заполнена прокрашенными наклонными волнистыми линиями. В 0,5 см от нее расположена горизонтальная прокрашенная полоса шириной 0,8 см. Ниже – орна-

3 cм

Рис. 5. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 75907. Оп. А385. № 53. Фото

В.А. Мочуговского.

ментальное поле (ширина до 3,0 см), заполнено прокрашенными вертикальными волнистыми линиями шириной 0,8 см. В 0,4 см от него нанесена горизонтальная прокрашенная полоса шириной 1,3 см. Ниже следует широкая (4,8 см) непрокрашенная полоса, заполненная наклонными параллельными волнистыми линиями, отстоящими друг от друга на 0,6 см. Линии выполнены настолько четко, что возникает мысль об использовании трафарета или некой линейки с волнистым краем. Ниж- няя граница этой полосы отмечена двумя прочерченными горизонтальными линиями на расстоянии 0,4 см друг от друга. Оставшееся поле, особенно в нижней части, обожжено, но, кажется, не орнаментировано.

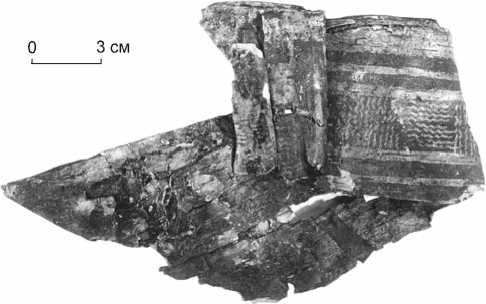

Фрагменты 6 и 7. ГИМ 78629. Оп. А387. № 590, 591 – «два куска бересты с расписным орнаментом», участки 378, 379, выброс; размеры 11,8×5,0 и 6,2× ×3,0 см, толщина обоих фрагментов 1,5 мм (рис. 6). На бересте сохранились участки бугристой поверхности

Рис. 6. Фрагменты орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 78629. Оп. А387. № 590 ( 1 ), 591 ( 2 ). Фото В.А. Мочуговского.

коры. Декорированная сторона, возможно, покрыта реставрационным лаком. Оба обломка, бесспорно, относятся к одному изделию, но не совмещаются. Орнамент состоит из горизонтальных и вертикальных волнистых линий шириной 0,2 см, выполненных по прокрашенной поверхности. Наиболее протяженная из сохранившихся орнаментальных полос на фрагменте 6 (инв. № 590) параллельна чечевичкам на бересте. Если ориентировать ее по горизонтали, то расположение орнамента следующее. Вверху находится горизонтальная полоса шириной ок. 0,8 см, состоящая из шести параллельных волнистых светлых линий. Через интервалы в 0,4; 0,5 и 0,4 см нанесены еще три светлые волнистые линии. В 0,8 см от них расположена полоса шириной 0,8 см, состоящая из пяти светлых волнистых линий. В правой части фрагмента она поворачивает наверх. От нее вертикально вниз отходят три волнистые линии, отстоящие друг от друга соответственно на 0,6 и 0,3 см. Такая же линия фиксируется в правом нижнем углу (рис. 6, 1 ). При ориентации фрагмента 7 (инв. № 591) по чечевичкам, аналогично предыдущему, декор

состоит из четырех светлых вертикальных параллельных волнистых линий, расстояние между которыми 0,2 см (рис. 6, 2 ).

В орнаменте всех изделий наряду с прямыми горизонтальными поясами, сплошь закрашенными или состоящими из волнистых линий, присутствуют геометрические фигуры – прямоугольники (квадраты?), ромбы, зигзаги, часто заполненные волнистыми линиями. Композиционно декор фрагмента 1 (см. рис. 1) воспринимается как горизонтальный пояс, состоящий из прямоугольников (квадратов?), попеременно заполненных горизонтальными и вертикальными волнистыми линиями, ограниченный сверху и снизу сдвоенными параллельными темными полосами. По наличию тонких (ок. 0,2 см) волнистых линий, расположенных вертикально и горизонтально, а также по ширине (0,8 см) прокрашенных поло с он сопоставим с орнаментом фрагментов 6, 7 (см. рис. 6). Кроме того, у этих предметов, в отличие от других, совпадают направления чечевичек и орнаментальных полос.

Фрагменты 2 и 3 орнаментированы несколькими горизонтальными поясами, состоящими из зигзагов и ромбов, заполненных наклонными или вертикальными волнистыми линиями. Пояса разделены тремя довольно широкими горизонтальными темными полосами. На фрагменте 4 такие же, но сдвоенные полосы, вероятно, образуют ромбы с иным заполнением.

Фрагмент 5 не сколько отличается от других по композиции декора и технике его нанесения. Следы прошивки и обметки края заставляют вспомнить некоторые образцы берестяной посуды, известные по данным этнографии. Орнамент представлен несколькими горизонтальными поясами, верхний и нижний из которых состоят из наклонных параллельных волнистых линий разной толщины. Они разделены довольно широкими горизонтальными темными полосами и поясом из вертикальных параллельных линий.

Технология орнаментации

Во всех случаях декорирована только внутренняя сторона бересты и использована технология, позволяющая создавать контрастный двуцветный рисунок. Применялись два технологических приема: прокрашивание и выскабливание. Прокрашенные поверхности буро-коричневого цвета с небольшими различиями в оттенках на разных предметах. По мнению В.М. Раушенбах [1956, c. 24], фрагмент 1 окрашен темно-красно-бурой охрой, смешанной с жиром. Однако это лишь версия, химический анализ состава краски, к сожалению, пока не проведен. На всех фрагментах наблюдается сплошное прокрашивание внутренней поверхности бересты, после которого производилось выскабливание прямых и волнистых полос шириной 0,2 и 0,4 см. Таким образом создавались не только тонкие светлые линии, но и целые светлые поля, если линии наносились вплотную друг к другу. Можно предполагать, что для этих целей использовались орудия из твердого материала с прямой уплощенной рабочей частью, вероятно с острым краем, шириной 0,2–0,5 см, которыми проводили линию нужной длины, не отрывая руки. Эта технология прослеживается на всех фрагментах. На обломке 5 волнистые линии в нижней части, по-видимому, выскоблены по непрокрашенной поверхности. Все светлые поля имеют следы выскабливания прямыми продольными полосами шириной 0,4 см.

Таким образом, орнамент на всех фрагментах выполнен по сходной технологической схеме, что свидетельствует не только о наличии сложившейся традиции декора берестяных изделий, но и, возможно, о близком времени их бытования.

Контекст находок

Информация об исследовании участка 73, где на глубине 2,1 м найден фрагмент 1, содержится в отчете Д.Н. Эдинга [1927, л. 24]. Участки 68–76 рассмотрены им вместе. Отложения представлены торфом и подстилающим его на глубине 2,1 см от поверх-но сти сапропелем. Первые о статки обработанного дерева (затесанного бревна) обнаружены на глубине 1,35 м под слоем пней. На отметке –1,6 м в углу участка 74 зафиксированы угольное пятно мощностью 0,11 м, размером 0,69×0,89 м, немногочисленные обломки керамики и камня, ниже (глубина 1,65–2,0 м) найдено весло. На глубине 1,95–2,10 м обнаружено скопление обломков деревянных изделий, кусков скрученной и распластанной бересты, в т.ч. со следами прошивки, а один с орнаментом, нанесенным бурой краской. На этом же уровне на участках 71 и 72 зафиксировано пятно вязкой глины синего цвета размером 1,0×1,25 м, мощностью 0,04 м. В ней также найдены куски бересты, один из которых, согнутый пополам, содержал внутри глину. На границе участков 68 и 69 (рядом с участком 73) на глубине 2,10 м на сапропеле обнаружен деревянный идол. Его «лицо» было обращено вверх, на голове лежал кусок бересты, по предположению Д.Н. Эдинга, попавший сюда случайно.

Информация об участке 234, где на глубине 1,7 м найдены фрагменты берестяных изделий 2, 3 и, возможно, 4, содержится в отчете Д.Н. Эдинга [1929, л. 6]. Участки 227–238 рассмотрены им вместе. На участке 235 зафиксирована следующая стратиграфия: торф светлый мощностью 0,85 м; слой пней и корней – 0,52 м; торф темный, плотный, светлеющий книзу мощностью 1,03 м; сапропель. В торфе до глубины 1,6 м встречаются корни и отдельные стволы, ниже до сапропеля – угольки и обгоревшее дерево.

На участках 230 и 233 на глубине 1,1–1,2 м найдены отдельные фрагменты керамики. На участке 230 и прилегающей части 229-го на глубине 1,5–1,7 м обнаружено много черепков и обломков мергеля. С отметки –1,7 м до сапропеля на всех участках, особенно на 227–234-м, найдено большое количество кусков распластанной и свернутой в трубку бересты, в т.ч. украшенной орнаментом, нанесенным бурой краской. На глубине 2,2 м на участках 233 и 234 встречена береста со следами прошивки. На отметке –1,7 м на участках 233, 234, 237, 238 обнаружены о статки настила, состоящего из одного ряда бревен, под ним – лесной и строительный мусор, а на участках 231, 232, 235, 236 – отдельные куски бревен и досок. На участке 232 на том же уровне найден, возможно, берестяной мешочек, а на глубине 2,20 м – береста со следами прошивки.

Участок 264, где на глубине 1,85 м обнаружен фрагмент 5, вероятно, вскрывался в 1931 г. Однако в научном отчете Д.Н. Эдинга [1932] за этот год, а также в более поздних публикациях информация о нем отсутствует, поэтому археологический контекст находки не ясен.

Фрагменты 6, 7 найдены в раскопе 1936 г. на участках 378, 379 (выкид), глубина их обнаружения не известна. Информация о стратиграфии, залегании находок и сооружений в этой части раскопа (участки 402, 403, 377–381) содержится в отчете и публикации Д.Н. Эдинга [1936, л. 1–2; 1940а, с. 44–48]. До глубины 0,80–1,25 м фиксировался темный торф с пнями и значительной примесью лесного мусора, ниже – торф с примесью беловатой, чрезвычайно плотной и вязкой глины, которая иногда образовывала относительно чистую прослойку мощностью 0,20 м. Отличительная особенность этого слоя – приуроченность к нему фрагментов керамики, вероятно, эпохи бронзы. Есть упоминание об обнаружении на участке 381 на глубине 0,8–1,0 м «значительного количества обрывков бересты, распластанной или свернувшейся в трубку». На глубине 1,20–1,65 м на участках 378 и 379 фиксировалась стлань [Эдинг, 1940а, с. 48].

Обсуждение материала

Установление археологического контекста важно, по меньшей мере, для относительной датировки берестяных изделий и сопоставления их орнаментальных композиций, возможно, техники (?) нанесения декора с определенными типами керамики. К сожалению, значительная часть материалов (археологическая коллекция, полевая документация) VI Разреза Горбу-новского торфяника не обработана и не опубликована, некоторые архивные данные не сохранились. Это затрудняет культурно-хронологическую атрибуцию артефактов. Для относительной датировки рассматриваемых нами предметов необходим анализ глубины их залегания, но не от поверхности (верхний слой торфа на разных участках памятника снят на неодинаковую глубину), а от границы контакта торфяных и сапропелевых отложений. Нужно соотнести их с т.н. настилами (верхними, средними или нижними), обнаруженными в разных культурно-хронологических горизонтах, количество которых определяется исследователями по-разному. Пока, до полной обработки материала, настилы датируются гипотетически по маркирующим вещам или сопутствующему керамическому комплексу, а он на основании только опубликованных характеристик не всегда соотносится с теми типами керамики, которые выделены в последние годы для энеолита, эпохи бронзы и железного века Зауралья.

Вопросы стратиграфии, культурной принадлежности и датировки слоев VI Разреза до сих пор остаются дискуссионными. Анализ количества и содержания культурных слоев, зафиксированных на памятнике, Д.Н. Эдинг, к сожалению, завершить не успел. Можно предположить, что он не исключал наличия на VI Разрезе нескольких горизонтов обитания. По его данным, сапропель подстилает торф на глубине 2,1–2,8 м. В разных пунктах раскопа на 0,5–0,7 м выше основания торфа обнаруживаются пятнами о статки деревянных настилов с находками. Выше расположен слой торфа без артефактов. Лишь в отдельных пунктах на границе со слоем пней (пограничным горизонтом) удало сь обнаружить пятна верхнего культурного слоя. Зафиксированы случаи залегания предметов на границе сапропеля и торфа, а также в верхней части сапропеля. Обнаруженные здесь артефакты Д.Н. Эдинг относит к более раннему времени, чем деревянные настилы [1940а, с. 8–10].

Рядом с нижними настилами (нижняя часть торфа) найдены сосуды со слабо отогнутыми или почти прямыми краями, орнаментированными оттисками гребенчатого (в т.ч. «шагающего» и протащенного) штампа, которыми составлены фигуры, непрерывные пояса – зигзаги с более или менее заметными бороздами, соединяющими оттиски одного и того же зубца. Обычным мотивом является чередование бороздчатых поясов с зубчатой или волнистой полосой [Эдинг, 1929а, с. 13–14]. Приведенное описание глиняной посуды соответствует характеристике карасье-озерского типа керамики эпохи ранней бронзы [Чаир-кина, 2005, с. 297].

В.М. Раушенбах [1956, с. 21–23] в торфяниковых отложениях VI Разреза выделяет два культурных слоя – нижний и средний, а также отдельные пятна третьего – верхнего, располагавшегося значительно выше деревянных настилов. В нижнем горизонте, датируемом ею началом II тыс. до н.э., найдена керамика с волнистыми элементами орнамента (вероятно, карасьеозерского типа эпохи ранней бронзы), в композиции которого выделяются треугольные зоны. Встречена и посуда, декорированная с использованием техники отступающей лопаточки, со специфическим чешуйчатым узором (вероятно, липчинского типа эпохи энеолита). Керамика из среднего слоя, по данным В.М. Раушенбах, чрезвычайно разнообразна. В небольшом количестве представлены сосуды, характерные для нижнего горизонта, широко распространены орнаменты, выполненные гребенчатым штампом. В узоре чередуются горизонтальные, вертикальные и наклонные оттиски, зигзаговые линии и ромбы, оттиски «шагающей» и протащенной гребенки. Некоторые из этих элементов напоминают орнаментацию андроновской посуды. Очевидно, что В.М. Раушенбах отнесла к среднему горизонту керамику разных эпох – энеолита, раннего и, возможно, среднего бронзового века. В третьем культурном слое найдены многочисленные блюда с меандровым орнаментом и литейная форма для отливки копья [Там же, с. 32–33].

Во второй половине 70-х гг. XX в. памятник исследовал В.Ф. Старков [1980]. Он выделяет четыре культурных слоя, содержавшие несмешанные комплексы и разделенные стерильными прослойками торфа. Нижний горизонт, с которым связаны деревянные сооружения (настилы), залегал в основании торфяной толщи. Он маркируется энеолитической керамикой липчинского типа. Первый средний культурный слой (средний, по В.М. Раушенбах), содержавший керамическую посуду раннего бронзового века, располагался в торфе на глубине 1,4–1,75 м; а второй, с керамикой черкаскульского типа эпохи бронзы, – на уровне второго пограничного горизонта. Верхний слой исследователь связывает с третьим пограничным горизонтом и датирует железным веком.

Анализируемые нами берестяные орнаментированные изделия обнаружены в разных частях памятника. Однако археологический контекст – вероятная взаимосвязь некоторых из них с настилами (стланями) или комплексом находок, залегавших в нижних частях торфа, которые все исследователи относят к энеолиту или эпохе ранней бронзы, – позволяет предположить одновременность их бытования. Об этом также свидетельствует единая техника нанесения и близкие композиции декора, отмеченные на рассматриваемых предметах.

Согласно данным новых полевых исследований (раскопки Н.М. Чаиркиной в 2007–2009 гг.), территория памятника эпизодически осваивалась древним населением в железном и бронзовом веках (культурные слои этих эпох представлены не по всей площади); наиболее активно – в эпоху ранней бронзы

(карасьеозерский тип керамики) и энеолите (липчин-ский, шувакишский и аятский типы керамики), культурные слои которых располагались в нижней части торфяных отложений и в верхней части сапропеля. В раскопе 2008 г. рядом с деревянной «дорожкой-настилом» обнаружены обломки декорированного берестяного изделия (находится на реставрации), моти- вы узора и, возможно, техника нанесения орнамента на нем близки таковым на некоторых фрагментах, хранящихся в ГИМ. Рядом с «дорожкой-настилом» найдены единичные черепки керамики карасьеозер-ского типа эпохи ранней бронзы, а также обломки еще одного берестяного изделия со следами прошив- ки и резного декора.

В.М. Раушенбах отмечала, что «орнамент на этой сумке (фрагмент № 1) почти точно повторяет волнистые или струйчатые элементы узора на глиняной посуде» [1956, с. 24, рис. на с. 25] (рис. 7). На наш взгляд, по композиции и способу нанесения орнамента (протаскивание инструмента с гладким рабочим краем) берестяные изделия имеют довольно много аналогий с керамикой карасьеозерского типа. Для нее характерны горизонтальные, вертикальные и наклонные оттиски протащенной гребен- ки, зигзаговые, напоминающие волнистые, линии, ромбы и оттиски «шагающего» гребенчатого штампа, иногда по краю сосуда нано сились ямки. Особенно показательны в этом плане фрагменты 6 и 7. Волнистые светлые полосы шириной 0,8 см на них образованы пятью-шестью светлыми волнистыми параллельными линиями, практически идентичными линиям, нанесенным протащенным многозубчатым (в данном случае пяти-шестизубчатым) гребенчатым штампом.

Предмет 5 воспринимается как верхняя часть какой-то емкости: ее край оформлен дырками (ямками), а узор похож на композиции орнамента глиняных со-

Рис. 7. Фрагмент орнаментированного берестяного изделия. ГИМ 66767. Оп. А381. № 61 (по: [Эдинг, 1940а, с. 95, рис. 87]).

судов. Не исключено, что этот предмет, обнаруженный глубже других (–2,1 м), на контакте торфа и сапропеля, может быть датирован эпохой энеолита.

Трудно найти аналогии декору рассматриваемых изделий в орнаментации керамики других типов, найденной на VI Разрезе, – энеолитической (аятской и шувакишской) или бронзового и железного веков, – для них не характерны волнистые мотивы. Некоторое сходство орнаментированные берестяные изделия имеют с неолитической керамикой Зауралья и с сосудами липчинского типа эпохи энеолита. Однако материалы неолита на памятнике как будто не обнаружены (часть керамических комплексов из раскопов Д.Н. Эдинга и других исследователей еще не обработана). На керамике липчинского типа встречены волнистые линии, да и оттиски отступающей лопаточки визуально напоминают волнистые линии. Но для посуды этого типа, в отличие от берестяных изделий, характерен более плотный декор с элементами вертикальной зональности и сложным геометрическим орнаментом.

Таким образом, орнаментированные берестяные изделия обнаружены на VI Разрезе Горбуновского торфяника рядом с деревянными сооружениями, расположенными в нижней части торфа, и, вероятно, в комплексе с керамикой карасьеозерского типа. Культурный слой с такой посудой по материалам раскопок 2007– 2008 гг. датируется эпохой ранней бронзы – началом II тыс. до н.э., калиброванные значения – последняя треть III тыс. до н.э.