Орнаментированные берестяные изделия Усть-Полуя (I в. до н.э. - I в. н.э.)

Автор: Могрицкая В.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются орнаментированные берестяные изделия с городища (святилища) Усть-Полуй (I в. до н.э. -I в. н.э.). Акцент делается на том, что в Нижнем Приобье благодаря вечной мерзлоте существует уникальная возможность изучать коллекции артефактов из органического, хрупкого материала. Приводится перечень археологических памятников региона от энеолита до позднего Средневековья, в материалах которых представлены берестяные изделия, как орнаментированные, так и без декора. Освещены этапы исследования городища Усть-Полуй. Особенное внимание уделено периоду работ последнего исследователя памятника - А.В. Гусева, т.к. подавляющее большинство артефактов из бересты было обнаружено в это время. Подробно описаны условия залегания изделий, определившие их феноменальную сохранность. Особое внимание уделено рукотворному рву, пролегающему через памятник, поскольку основная масса артефактов из бересты найдена именно в нем. Предлагается морфологическая типология берестяных емкостей, основанная на способе их раскроя. Дано краткое описание изделий. Рассмотрены орнамент на берестяных находках и способы его нанесения. Отмечается факт намеренной порчи изделий высокого качества во время их бытования как возможный акт жертвоприношения. Также рассмотрены вопросы изучения орнаментальной традиции народов Севера Западной Сибири в различное время и разными авторами.

Нижнее приобье, усть-полуй, орнаментированные берестяные изделия, ранний железный век, вечная мерзлота

Короткий адрес: https://sciup.org/145145856

IDR: 145145856 | УДК: 903.089 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.051-058

Текст научной статьи Орнаментированные берестяные изделия Усть-Полуя (I в. до н.э. - I в. н.э.)

Изделия из бересты относятся к одним из с амых немногочисленных в археологических коллекциях. На территории современного ЯНАО они обнаруже- ны на не скольких стационарно исследованных памятниках различных эпох, где наличие многолетней мерзлоты позволяет предметам из органических материалов сохраняться в течение тысячелетий: на энео-литическом поселении Горный Самотнел-1 [Тупа-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 46, № 1, 2018 © Могрицкая В.Ю., 2018

хина, 2013, с. 107], городище (древнем святилище) раннего железного века Усть-Полуй [Гусев, Федорова, 2012, с. 22], а также в т.н. аборигенных городках – Войкарском [Фёдорова, 2006, с. 16], Полуйском [Кар-даш, 2013, с. 245–253] и Надымском [Кардаш, 2009, с. 241–248]. На территории ХМАО – Югры самыми примечательными являются коллекции из городища Шеркалы-1/2 [Пархимович, 1998] и могильника Сайгатинский III [Угорское наследие, 1994, с. 76]. Таким образом, можно говорить о берестяных изделиях в археологических коллекциях как новом, малоизученном феномене.

В настоящей работе представлены результаты исследования орнаментированных берестяных изделий с археологического памятника Усть-Полуй. Данной статье предшествовал ряд предварительных публикаций по различным вопросам изучения орнаментированной бересты [Могрицкая, 2010, 2011, 2014; Мо-грицкая, Питухин, 2013].

Материалы исследования

Памятник Усть-Полуй расположен в Ямало-Ненецком автономном округе, в черте г. Салехарда, на широте Северного полярного круга. В работе использованы коллекции из раскопок до 2014 г. Всего за годы исследования памятника было обнаружено 15 условно целых (поддающихся реконструкции) орнаментированных берестяных изделий в виде небольших емкостей и более 50 фрагментов, декорированных в различной технике. В течение 2010–2013 гг. велась работа по фотофиксации, реставрации и прорисовке орнаментированных экземпляров. Данные по их атрибуции и количеству постоянно менялись вследствие того, что до реставрации предмет мог быть неверно интерпретирован. Только в 2014 г. появилась возможность более четко представить общее количество орнаментированных берестяных изделий.

Городище (святилище) Усть-Полуй датируется I в. до н.э. – I в. н.э. [Шиятов и др., 2000, с. 55]. Его можно назвать уникальным, т.к. ритуальных мест такого масштаба, относящихся к раннему железному веку и исследованных почти полностью стационарными раскопками, до сих пор не было известно. За многие годы раскопок культурный слой памятника показал очень высокую насыщенность различными артефактами. В 2010 г. впервые находки из органических материалов, в т.ч. из бересты, приняли массовый характер благодаря обнаружению глубокого рва, заполненного промерзшими органическими остатками [Гусев, Фёдорова, 2012, с. 24]. С момента открытия в 1932 г. памятник исследовался многими учеными, такими как В.С. Адрианов, А.Ф. Палашенков, В.Н. Чернецов, В.И. Мошинская, С.Г. Пархимович,

В.М. Морозов, Н.В. Фёдорова, А.В. Гусев [Мазурин, 2012, с. 13]. Коллекции из раскопок С.Г. Пархимовича, Н.В. Фёдоровой и А.В. Гусева содержали орнаментированные берестяные изделия.

В центральной части площадки памятника условия залегания культурного слоя не способствовали сохранению берестяных изделий, но, несмотря на это, здесь были обнаружены остатки берестяных покрытий деревянных настилов и обкладки ям, а в 2006 г. – маленькая квадратная берестяная коробочка без орнамента, в которой лежал костяной шарик [Гусев, Фёдорова, 2012, с. 24].

Практически все остальные изделия найдены во рву, часть которого была вскрыта еще в 1995 г. При этом были обнаружены целые берестяные изделия и их фрагменты. Вскрытый в 2010 г. ров имел глубину 2,5 м от современной поверхности и 1,9 м от древней. Тогда же был расчищен мост-переход через ров. Именно здесь, в непосредственной близости от моста, найдена основная масса берестяных изделий. Раскопы 2011–2012 гг. были заложены с учетом направления рва, но тенденция уменьшения количества предметов из органических материалов очевидна [Там же].

Типология изделий из бересты и их орнаментация

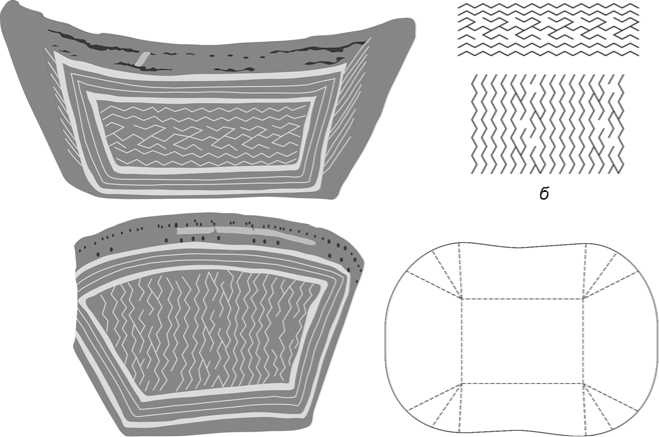

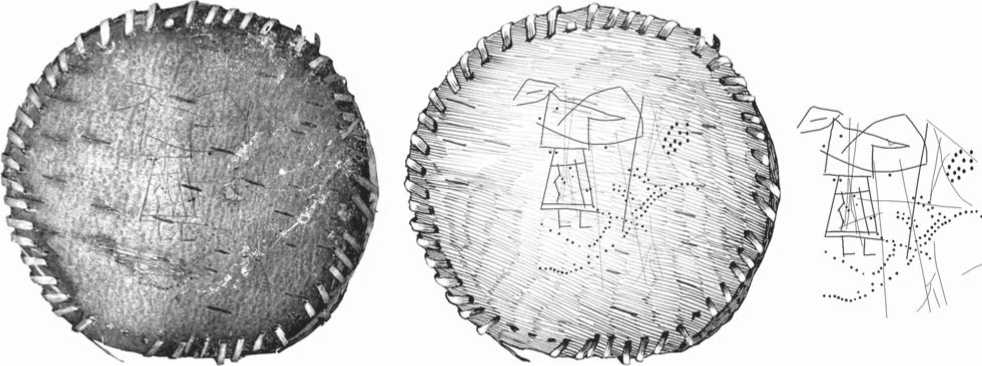

Большая часть декорированных берестяных предметов, найденных на памятнике, является остатками емкостей. Особый случай представляет орнитоморфное изображение, вырезанное из пласта бересты (рис. 1). На основе самой многочисленной коллекции из раскопок 2010 г. была создана морфологическая типология берестяных изделий из Усть-Полуя [Могрицкая, 2011, с. 363]. На основании формы раскроя пласта бересты выделены четыре типа емкостей. Среди изделий всех типов встречаются декорированные.

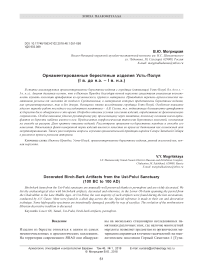

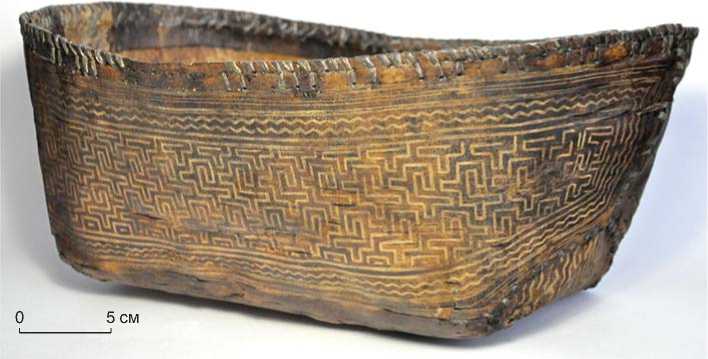

Тип 1 . Орнаментированная емко сть всего одна. Изделия изготавливали из прямоугольного листа бересты, концы которого загибали по углам в виде треугольников, укладывали по коротким сторонам коробки и скрепляли прутом или кедровым корнем через пары отверстий. Обычно такие емкости делали из грубого пласта бересты таким образом, что наружный слой коры образовывал внешнюю сторону изделия. Берестяные емкости этого типа самые многочисленные. В большинстве случаев они не орнаментированы (рис. 2, 3).

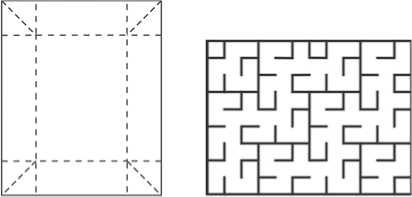

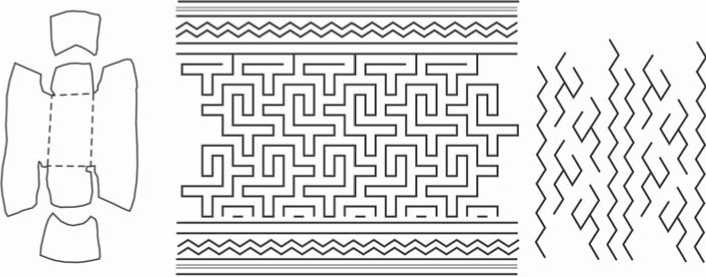

Тип 2. Орнаментированных изделий такого типа обнаружено восемь. Заготовкой служил лист бересты сложного кроя: основа в виде прямоугольника с чуть вогнутыми короткими сторонами и с примыкающими к длинным полукругами. Форма создавалась из двой-

0 5 cм 0 5 cм

Рис. 1. Орнитоморфное изображение, вырезанное из пласта бересты.

Рис. 2. Берестяная емкость 1-го типа с орнаментом.

Рис. 3. Схема раскроя емкостей 1-го типа ( а ) и орнаментальная схема изделия ( б ), представленного на рис. 2.

Рис. 4. Орнаментированная емкость 2-го типа.

ного пласта: концы внутреннего, лежавшего темной стороной наружу, загибались по углам в виде треугольников и укладывались по длинным сторонам, а в наружном делались разрезы, его концы загибались кверху, образуя емкость с расширенным устьем и относительно прямоугольным дном. По верху прокладывался прут или два, все вместе прошивалось двойным или одинарным швом, выполненным кедровым корнем либо травой (рис. 4, 5).

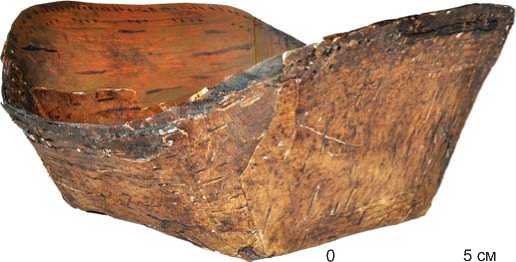

Тип 3. Представлен одним экземпляром. Емкость выкроена из нескольких пластов бересты. Основа - прямоугольный лист с треугольными вырезами по коротким сторонам. Дополнитель-

0 5 cм

Рис. 5. Прорисовка орнамента ( а ) и орнаментальные схемы ( б ) изделия, представленного на рис. 4, схема раскроя емкостей 2-го типа ( в ).

Рис. 6. Орнаментированная емкость 3-го типа.

Рис. 7. Схема раскроя емкостей 3-го типа ( а ) и орнаментальные схемы изделия ( б ), представленного на рис. 6.

0 5 cм

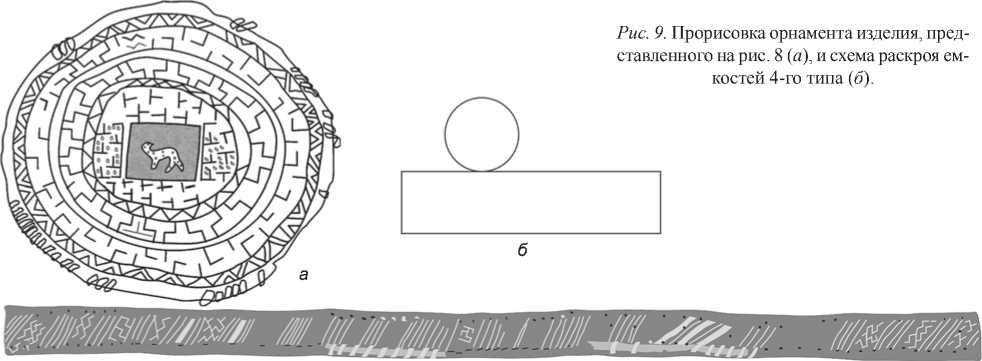

Рис. 8. Орнаментированная емкость 4-го типа.

но вырезались детали трапециевидной формы. Емкость создавалась путем сшивания по вырезам основы и наложения по боковым сторонам дополнительных деталей (рис. 6, 7).

Тип 4. Декорированных изделий данного типа обнаружено четыре. Емкости в виде цилиндра, состоят из трех деталей: круглые дно и крышка, боковая сторона из берестяной ленты. Диаметр изделий и высота их стенок значительно варьируют (рис. 8, 9).

Орнаментальные схемы представлены меандровы-ми узорами в виде бордюров или сеток в различных вариациях компоновки. Иногда вариативность орнаментов достигается путем сокращения или увеличения сегментов. Есть примеры сложных замкнутых композиций с изображением птиц и зверей в центре, обрамленным геометрическим узором. В некоторых случаях основным конструктивным элементом является свастика. Большинство орнаментов вписаны в строгую геометрическую сетку с различным углом наклона направляющих линий. Обращает на себя внимание точность разметки орнаментальных схем, что

0 5 cм

проявляется в параллельности линий и соблюдении углов наклона. Это позволяет предположить использование трафаретов при нанесении декора. На момент проведения исследования находки с криволинейным орнаментом отсутствуют.

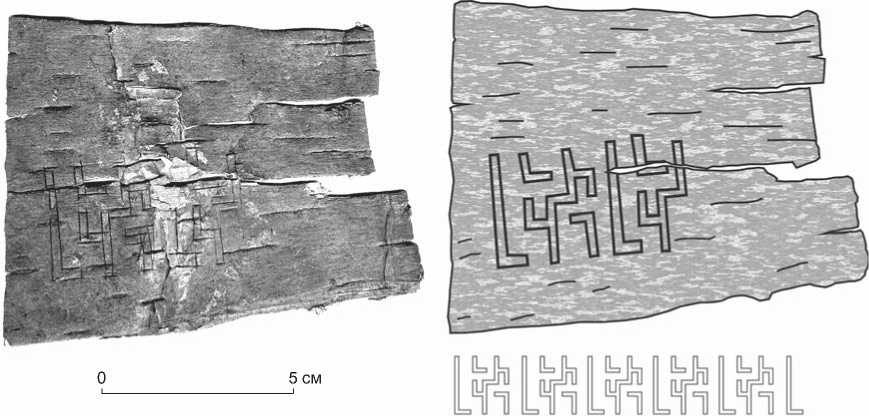

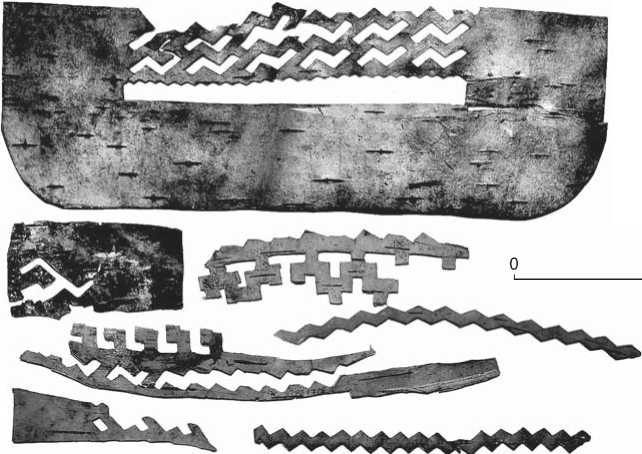

В подавляющем большинстве случаев рисунок был нанесен в технике выскабливания по темному фону (см. рис. 6), лишь в двух случаях применялось процарапывание (рис. 10, 11), в единственном – накалывание (рис. 11). Кроме этого, в 2010 г. впервые были обнаружены берестяные ленты с ажурным орнаментом и профилированным краем (рис. 12), которые, по-видимому, использовались для декорирования емкостей 2-го и 4-го типов.

Большинство емкостей были намеренно разорваны на не сколько частей, в некоторые из них были уложены кости животных, фрагменты меха и т.д. Это позволяет предположить, что берестяные изделия изготавливались специально для проведения каких-либо церемоний, а впоследствии уничтожались. Подобные действия широко описаны в этнографических исследованиях [Харючи, 2001, с. 133].

Выводы

Истоки современного орнамента народов севера Западной Сибири большинство исследователей видят в орнаментике культур бронзового века. Однозначного мнения на этот счет так до сих пор и не сложилось. В.Н. Чернецов пришел к выводу, что орнаментальная традиция степных андроноидных культур, проник-

Рис. 10. Фрагмент берестяного изделия с процарапанным орнаментом.

0 5 cм

Рис. 11. Фрагмент берестяной емкости 4-го типа с процарапанным и наколотым изображениями.

5 cм

Рис. 12. Ажурные и профилированные берестяные ленты.

шая в эпоху бронзы в среду таежных племен, явилась основой для развития современной орнаментальной системы хантов и манси. По мнению С.В. Иванова, можно говорить «не обо всей орнаментике, а лишь об одном комплексе ее, представленном, главным об разом, серией бордюрных орнаментов особого типа» (см.: [Кокшаров, Ермакова, 1992, с. 12]). В то же время существует точка зрения о весьма скромной роли андроноидных групп населения в формировании традиционной орнаментации народов Среднего и Нижне-

0 5 cм

Рис. 13. Травяная циновка с орнаментом.

го Приобья, а большая роль приписывается орнаментальным традициям атлымской и лозьвинской культур [Там же]. Весьма интересным представляется мнение о том, что первоначально меандровые орнаменты появились на мягких материалах, а не на керамике [Рындина, 1995, с. 376]. Это представляется логичным, но пока не находит достаточного подтверждения в археологическом материале. В качестве аргумента в пользу данной точки зрения можно привести травяную циновку, обнаруженную в Усть-Полуе в 2010 г. Ее сложное плетение таково, что чередование отдельных элементов складывается в меандр (рис. 13). Вероятнее всего, узор выделялся и цветом, т.к. на памятнике найдены циновки с элементами, окрашенными в черный и красный цвета. При первичном исследовании изделия краситель не был обнаружен, но впоследствии реставратору С.В. Питухину удалось рассмотреть разноокрашенные элементы циновки при определенном наклоне и освещении. Состав красителя пока не установлен.

Многие емкости из бересты имели расширенное устье и подпрямоугольную форму. Это позволяет сравнивать их с глиняными ладьевидными сосудами бронзового века. Представляется весьма вероятным, что в эпохи энеолита – бронзы существовали похожие берестяные сосуды, но они не дошли до наших дней.

Возникает вопрос о преемственности орнамента на бересте с рубежа эр до современности. Сравнивая усть-полуйские мотивы с позднесредневековыми, можно отметить больше различий, чем сходства. Например, в первой половине II тыс. н.э. появились крупные стилизованные изображения животных как центр композиции. Данный мотив получил наибольшее развитие во второй половине этого тысячелетия и ярко представлен на берестяных изделиях, обнаруженных в ходе исследования «городков» того времени. Тогда как в усть-полуйскиой орнаментике изоб- ражения животных более реалистичные и мелкие, а центр замкнутых композиций заполнен сетчатым орнаментом. Что касается сходства, то практически неизменными остались меандровые ленточные узоры, которые сохранились и до наших дней [Сязи, 2005, с. 70]. Кроме того, сама форма изделий, техника их изготовления и орнаментации не претерпели серьезных изменений.

Автор выражает глубокую признательность исследователям древнего святилища Усть-Полуй – заведующей сектором археологии канд. ист. наук Н.В. Фёдоровой и старшему научному сотруднику А.В. Гусеву (Научный центр изучения Арктики, г. Салехард) за предоставленную возможность изучать и публиковать результаты их полевых работ, а также за консультации при подготовке данной статьи.

Список литературы Орнаментированные берестяные изделия Усть-Полуя (I в. до н.э. - I в. н.э.)

- Гусев А.В., Фёдорова Н.В Древнее святилище Усть-Полуй: размышления post factum//Археология Арктики: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй». -Салехард: Деловая пресса, 2012. -С. 22-29.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI -первой трети XVIII в.: История и материальная культура. -Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. -360 с.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. -Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. -380 с.

- Кокшаров С.Ф., Ермакова Н.Н. Меандровые узоры на керамике лозьвинского и атлымского типов//Орнамент народов Западной Сибири/ред. Н.В. Лукина. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1992. -С. 12-21.

- Мазурин А.Б. Археологический памятник Усть-Полуй: К вопросу изучения процесса исследований//Археология Арктики: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй». -Салехард: Деловая пресса, 2012. -С. 13-19.