Оружие, украшения и принадлежности костюма с памятника "Красный строитель" в Чуйской долине Кыргызстана

Автор: Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Борисенко А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются находки с разрушенного памятника «Красный строитель» на берегу р. Ала-Арча на северной окраине г. Бишкека в Чуйской долине Кыргызстана. В этой местности, где расположена одна из городских свалок, школьники случайно нашли несколько ценных артефактов, в т. ч. изделия из золота и серебра. В результате изучения находок удалось определить их функциональное назначение, время бытования и культурную принадлежность. Эти предметы входили в состав украшений и принадлежностей костюма представителей знати древних кочевых племен, носителей кенкольской культуры, населявших горы и долины Тянь-Шаня и Семиречья на территории современных Кыргызстана, Казахстана, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Алтайского края России в хунно-сяньбийскую эпоху.

Золотые украшения, принадлежности костюма, древние кочевники, кенкольская культура, тянь-шань, чуйская долина, кыргызстан

Короткий адрес: https://sciup.org/145145694

IDR: 145145694 | УДК: 903.25 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.061-072

Текст научной статьи Оружие, украшения и принадлежности костюма с памятника "Красный строитель" в Чуйской долине Кыргызстана

Важной частью ко стюма представителей правящей элиты древних кочевых племен, носителей кенколь-ской культуры хунно-сяньбийского времени, были разнообразные украшения и принадлежности костюма, в т.ч. изготовленные из драгоценных металлов. Памятники этой культуры, относящиеся к первой половине I тыс. н.э., распространены на обширной территории Тянь-Шаня и Семиречья в пределах современных Кыргызстана, Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В разные годы в Кыргызстане были обнаружены кенкольские погребения в катакомбах под земляными курганными насыпями, датированные в пределах «гуннского времени» – первой половины I тыс. н.э. [История…, 1968, с. 79–88; История…, 1984, с. 165–171]. В составе сопроводительного инвентаря некоторых богатых захоронений имелись разнообразные железные и костяные детали предметов вооружения, золотые и серебряные украшения и принадлежности костюма, элементы конской сбруи, металлическая посуда. Отдельные подобные памятники были вскрыты случайно и первоначально определены как «клады». В дальнейшем их исследовали археологи и выяснили, что это захоронения. К числу таких памятников отно сится известный Шамшин-ский клад, представлявший собой богатое женское погребение, которое было обнаружено случайно и

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 1, 2015

разграблено колхозниками в ходе полевых работ в 1958 г. Это захоронение находилось в Шамшинском ущелье, расположенном к югу от г. Токмака в Чуйской долине Кыргызстана. Как позднее удалось установить археологам П.Н. Кожемяко и Д.Ф. Виннику, изучившим остатки разграбленного кургана, в могиле, которая ранее перекрывалась крупной курганной насыпью диаметром ок. 20 м, была погребена знатная женщина. Она была захоронена в дощатом гробу в катакомбе. В области черепа и грудной клетки погребенной находилась лицевая маска из листового золота, украшения головного убора, перстни, медальон, накосные подвески, принадлежности пояса, кружка и детали конской сбруи из драгоценных металлов [Мокрынин, 1986, с. 73–75; Мокрынин, Плоских, 1992, с. 56–62; Kozomberdieva, Kozomberdiev, Kozemjako, 1998, S. 451–471]. Головной убор и украшения знатной женщины были реконструированы археологами [История…, 1968, с. 84–85; История…, 1984, с. 167–168, 170; Амброз, 1981, с. 21, рис. 10, 14–18]. Серебряные бляшки из шамшинской коллекции, украшенные зернью и вставками из красного стекла, оформлены в полихромном стиле [Мокры-нин, Плоских, 1992, c. 58].

В 1968 г. на могильнике Джалпак-Дюбе на Алайском высокогорном плато в Кыргызстане археологом А.К. Абетековым был раскопан кенотаф. В могильной яме оказалась деревянная чурка, на одном конце которой находилась маска из золотой фольги с отверстиями для глаз, ноздрей и рта. В могиле найдены медальон и серьга со вставками из граната, пряжки со вставками, обрамленными зернью, перстень, круглые и квадратные нашивные бляшки, подвеска и цепочка из золота и стеклянная, богато украшенная чаша [Абе-теков, 1982; Памятники…, 1983, с. 14, 41–42; Мокры-нин, Плоских, 1992, с. 60–61].

В соседних с Кыргызстаном районах Казахстана и Синьцзяна известно несколько интересных коллекций золотых украшений в полихромном стиле со случайно обнаруженных археологических памятников. В 1938 г. А.Н. Бернштам нашел спиралевидные золотые серьги в курганах на Берккаринском могильнике у оз. Бийли-Куль (Джамбульская обл. Казахстана). Эти находки отне сены к I–II вв. н.э. [Бернштам, 1951, с. 226]. В 1939 г. в ущелье Карга-лы неподалеку от г. Алма-Аты были найдены золотая диадема с изображениями реальных и фантастических диких копытных и хищных животных, бляшки с изображением горных козлов и круглые бляшки [Акишев, 1983, с. 158–172]. А.Н. Бернштам определил диадему как принадлежность костюма шаманки, датировал I–III вв. н.э. и отнес к культуре усуней [1940]. К.А. Акишев отметил аналогии изображениям горных козлов на золотых бляшках в культуре саков и датировал находки II–I вв. до н.э. [1983, с. 29].

В 1988 г. в ауле Жалаулы в Алма-Атинской обл. был обнаружен клад, включавший пектораль, принадлежности пояса, пластины с изображениями животных и другие предметы из золота. Этот клад был отдан известному казахскому археологу Б.Н. Нурмуханбе-тову, который передал его в Центральный государственный музей Казахстана. Разломанная на две части золотая пектораль в виде «сплошной полулунницы» украшена напаянными фигурами архаров, бляхи и наконечники наборного пояса – изображениями тех же животных [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 88–90].

В конце 1990-х гг. на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая китайские археологи продолжили исследование кургана в местности Бома, на границе с Казахстаном в северных предгорьях Тянь-Шаня. Среди находок – лицевая маска, украшенная рубиновыми вставками, перстень с кабошоном из рубина, украшенный зернью, трехлепестковые подвески; золотые и серебряный сосуды; фрагмент обкладки ножен с рубиновыми вставками, железные трехлопастные наконечники стрел, фрагмент кольчатого доспеха, обрывки шелковой материи и кожаной обуви. Памятник отнесен к IV–V вв. н.э. [The ancient culture…, 2008, p. 258–261; Алкин, 2000, с. 16–17].

За пределами ареала памятников кенкольской культуры в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе аналоги украшений, выполненных в полихромном стиле, встречаются в степных и лесостепных районах Казахстана и Западной Сибири. Отдельные подобные изделия найдены в степном и Горном Алтае, Монголии. В 1928 г. в Северном Казахстане в 6 верстах к северу от современного г. Щучинска, в окрестностях оз. Борового, в сосновом бору во время каменоломных работ было случайно обнаружено древнее погребение с предметами, выполненными в полихромном стиле. Остатки сильно разрушенного скелета находились в могиле, засыпанной щебнем и перекрытой массивными каменными плитами в три слоя. В заполнении ямы найден бронзовый котел. В погребении обнаружены железный кинжал или наконечник копья, наконечники стрел, удила, золотые и серебряные пластинки с инкрустацией и зернью, бронзовые пряжки, серьги, бусы. Коллекция находок была изучена и опубликована А.Н. Бернштамом, датировавшим ее IV– V вв. н.э. Он отметил сходство украшений со вставками из цветного стекла из этого погребения и Кен-кольского могильника, который определил как памятник гуннов, проникших на территорию Средней Азии и воспринявших «новый стиль» у кушан-юэч-жей [Бернштам, 1951, c. 224–225; Акишев, 1983, c. 30, 188–201]. Кинжал и ножны из погребального комплекса у оз. Борового были реконструированы И.П. Засецкой, датировавшей его V – первой половиной VI в. н.э. [1995, c. 97–104, pис. 3, 2 ].

В 1959 г. рабочие кирпичного завода случайно обнаружили в карьере на берегу р. Чарыш, в окрестностях с. Тугозвонова Алтайского края погребение воина эпохи Великого переселения народов. Исследовавший памятник А.П. Уманский установил, что человек был захоронен в грунтовой могиле в вытянутом положении, головой на востоко-юго-восток. Согласно заключению антропологов, это был высокий мужчина богатырского телосложения, с кольцевой деформацией черепа. В погребении найдены железный палаш с богато украшенной рукоятью, кинжал с обоймами, оба в ножнах, нож, костяные накладки лука, железные и костяные наконечники стрел; золотая гривна с зооморфными окончаниями, поясные и обувные пряжки, бляхи, перстень, зооморфное окончание серебряной гривны. Многие предметы украшены вставками из цветных камней и зернью [Уманский, 1978, c. 131–156].

В 1977 г. монгольский археолог Д. Цэвээндорж в процессе раскопок нарушенного грабителями хуннского захоронения на памятнике Тэбш-уул в центральной части Монголии обнаружил «золотое украшение в виде тонкой пластины, на одной стороне которой сделаны пять гнезд», окаймленные зернью. В этой могиле также найдены подвеска из лазурита и пронизь, фрагменты костяных накладок лука и обломки железных предметов [Цэвээндорж, 1985, c. 62, pис. 10, 5 ].

В ходе раскопок Тютринского могильника сар-гатской культуры в Тюменской обл. в 1981 и 1982 гг. А.В. Матвеевым и Н.П. Матвеевой были обнаружены золотые украшения, в т.ч. серьги и бляшки [1987, c. 192–196]. В 1986 г. В.И. Матющенко раскопал богатое воинское захоронение этой культуры на памятнике Сидоровка в Омском Прииртышье. В составе сопроводительного инвентаря были керамическая и металлическая посуда, доспех из железных пластин, железный палаш, кинжал в ножнах, топор, копье, железные наконечники стрел, костяные накладки лука, серебряные фалары с изображением грифонов, пряжки, нашивки, золотые застежки, поясные пластины с изображениями животных и вставками из цветных камней, гривна и другие предметы [Ма-тющенко, Татаурова, 1997, c. 12–13].

В 1989 г. на много слойном памятнике Сопка-2 в Барабе В.И. Молодин исследовал уникальное для этого района Западной Сибири захоронение воина с конем, череп которого был перевернут, а часть позвонков и ребер сдвинута в кучу. Под черепом находились костяные псалий и застежка. Взрослый мужчина был захоронен в вытянутом положении на спине, головой на северо-северо-восток. Рядом с ним находился железный палаш. От ножен сохранился длинный серебряный наконечник и фрагменты деревянной обкладки, окрашенной в красный цвет. В области рукояти лежали нефритовая скоба для портупейного ремня и навершие в виде хрустального граненого диска со сферическим набалдашником, украшенное перегородчатой эмалью и зернью. По мнению В.И. Молодина, к навершию должны относиться нефритовый диск и длинный бронзовый гвоздь. В погребении также найдены серебряная пряжка и два наконечника ремня, железный однолезвийный нож, рамка от железной пряжки, костяная застежка и лошадиная бабка. Захороненный в этой могиле воин был центрально-азиатским монголоидом [Молодин, Чикишева, 1990, c. 162–167].

В 2009 г. на памятнике Аржан-Бугузун на ЮгоВосточном Алтае были раскопаны четыре пологие округлые каменные насыпи на прямоугольной площадке, окаймленной валом и рвом. Под ними не оказалось ям и погребений. В одном кургане в зольном пятне были найдены бронзовые бляшки, украшенные зернью и вставками из полудрагоценных камней, и одна золотая бляшка со вставкой из граната [Кубарев Г.В., Слюсаренко, Кубарев В.Д., 2009; Кубарев, 2010].

Судя по территории распро странения памятников, на которых встречались изделия из благородных металлов, украшенные зернью и вставками из цветных камней и стекла, подобные украшения были в употреблении у многих кочевых племен Степного пояса Евразии. В настоящее время эта территория может быть расширена и должна включать ареалы разных кочевнических культур конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. в пределах ЦентральноАзиатского историко-культурного региона.

Описание и анализ находок

В 1985 г. на прибрежной террасе левого берега р. Ала-Арча, на северо-восточной окраине г. Бишкека, на площади, превращенной в городскую свалку, школьники нашли несколько костяных и железных предметов вооружения, бронзовых, золотых и серебряных изделий. Находки были переданы в Киргизский государственный исторический музей, а местонахождение обследовали археологи Б.В. Помаскин, Л.Г. Ставская и Л.М. Ведутова. В специальной и научно-популярной литературе, изданной в Кыргызстане, этот памятник обозначен как курган «Красный строитель» [Алымова, Притеева, Шаршеналиева, 2008, с. 46]. В ходе обследования местонахождения удалось выяснить, что на небольшом останце, образовавшемся в результате выборки экскаватором грунта с южной стороны естественного глиняного холма, на глубине ок. 3 м от поверхности находились остатки древнего захоронения. Судя по собранным археологами сведениям об этой интересной наход- ке, школьниками был обнаружен скелет взрослого человека, лежавший на дне могилы или катакомбы черепом на север. В нарушенном строительными работами погребении собрана значительная коллекция предметов сопроводительного инвентаря, в т.ч. изделия из драгоценных металлов. В числе железных предметов трехлопастные наконечники стрел, фрагменты кинжала с кольцевым навершием, обломок клинка однолезвийного палаша, миниатюрные ножи, панцирная пластина, застежка от одежды, округлое пластинчатое навершие в виде шляпки гвоздя и скобы, которыми скреплялось деревянное гробо-вище. Среди находок был небольшой кувшинообразный бронзовый сосуд с яйцевидным туловом, низкой горловиной и широким раструбом отогнутого наружу венчика. На поверхности тулова выявлены следы ремонта [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 49–51].

Некоторые предметы, хранящиеся в фондах Государственного исторического музея Кыргызстана,

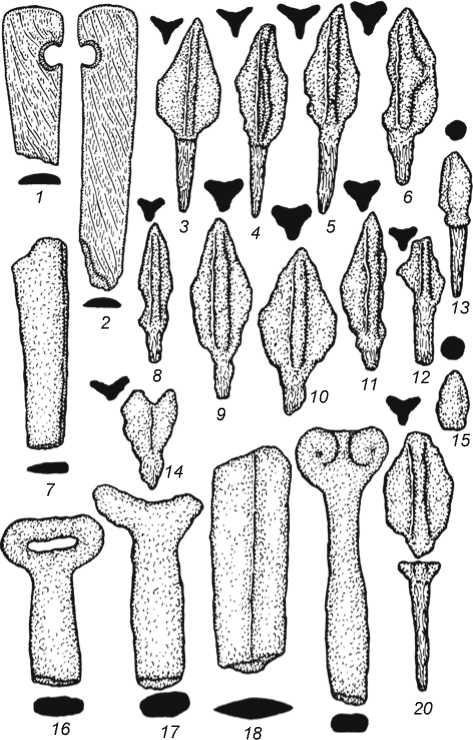

Рис. 1. Предметы вооружения.

1, 2 – костяные концевые накладки лука; 3–6, 8–12, 14, 20 – железные трехлопастные наконечники стрел; 7 – железный нож; 13, 15 – железные округлые наконечники стрел; 16, 19 – рукояти клинкового оружия; 17 – рукоять меча; 18 – обломок клинка меча.

были изучены одним из авторов настоящей статьи при содействии музейных работников. Среди этих находок имеется представительная коллекция предметов вооружения. К оружию дистанционного боя относятся две костяные концевые накладки лука. Они сохранились не полностью: одна на 5,5 см в длину, другая на 10,5 см. У обеих слегка закругленные верхние концы и арочные вырезы для крепления петли тетивы. Накладки плавно сужаются к нижнему концу. Ширина в верхней части 2, 2 см (рис. 1, 1, 2 ). Примечательно, что не только внутренняя, но и внешняя сторона накладок покрыта косыми резными линиями. Они наносились для более прочного приклеивания к деревянной основе кибити лука. Нарезка на внешней поверхности накладок может свидетельствовать о том, что они обклеивались каким-то покрытием сверху. Ранее такая особенность оформления концевых накладок на луках кенкольской культуры не прослеживалась [Кожомбер-диев, Худяков, 1987, с. 78].

В коллекции более 10 железных наконечников стрел. Все черешковые. Большая часть наконечников трехлопастные с остроугольным острием. По форме пера среди них выделяется несколько типов. К первому можно отнести наконечники с удлиненно-шестиугольным пером и покатыми плечиками (рис. 1, 3–6 , 20 ) – 5 экз. Длина пера у них 4,5 см, ширина – 2, длина черешка 3,5 см. Второй тип – наконечники с удлиненно-ромбическим пером и пологими плечиками (рис. 1, 10–12 ) – 3 экз. Длина пера 5 см, ширина – 2,5, длина черешка 2 см. К третьему типу можно отнести наконечник с выделенной боевой головкой и короткой шейкой (рис. 1, 8 ). Длина пера 4 см, ширина – 1,2, длина черешка 1 см. Среди трехлопастных наконечников немало сильно коррозированных и поврежденных, форму которых в отдельных случаях определить невозможно (рис. 1, 14 ). В коллекции также имеются два бронебойных наконечника с округлым в сечении пером и остроугольным острием. По форме пера они относятся к разным типам. Один имеет выделенную боевую головку, покатые плечики и короткую шейку с упором (рис. 1, 13 ). Длина пера 2,8 см, ширина – 1,2, длина черешка 2,5 см. У другого удлиненно-ромбическое перо длиной 2,2 см, шириной 1,2 см, черешок обломан (рис. 1, 15 ). Спектр типологического разнообразия трехлопастных наконечников в рассматриваемой коллекции находит аналогии прежде всего в ранее изученных кенкольских материалах, где широко представлены удлиненно-ромбические формы и встречаются экземпляры с выделенной боевой головкой [Там же, с. 81]. В то же время в коллекции достаточно много удлиненно-шестиугольных наконечников, которые в других комплексах кенкольской культуры не отмечены. Отличаются своеобразием и бронебойные наконечники, также не зафиксированные на других памятниках этой культуры [Там же, с. 81–87].

В составе железных предметов из кургана «Красный строитель» имеется обломок колчанного крюка с поперечной перекладиной на его нижнем конце (рис. 2, 11 ). Длина сохранившейся части 2,5 см, ширина перекладины 2,4 см. Подобные колчанные крюки не были выявлены в составе кенкольского воинского снаряжения. Однако они встречаются в материалах культур хунно-сяньбийской эпохи в Саяно-Алтае: кокэльской в Туве и кок-пашской на Восточном Алтае [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 10, 27 , 32 ; 12, 6 ; 15, 16 ; 16, 41 ]. Отдельные подобные находки известны в древнетюркских погребальных комплексах на территории Тувы [Грач, 1966, рис. 30, 1 ].

Длинноклинковое оружие в коллекции из кургана «Красный строитель» представлено фрагментом клинка двулезвийного меча (см. рис. 1, 18 ). Он имеет уплощенно-ромбическое сечение. Длина фрагмента 8,3 см, ширина 2,8 см. В коллекции имеются три железные рукояти от клинкового оружия. У одной из них частично сохранилось дуговидное навершие (см. рис. 1, 17 ). Длина сохранившейся части рукояти 7,2 см, ширина 2 см. Вероятно, именно эта рукоять могла принадлежать мечу, представленному обломком. Вторая рукоять снабжена кольцевым навершием овальной формы. Она сохранилась на 6 см в длину, ее ширина 1,9 см (см. рис. 1, 16 ). Эта рукоять могла быть частью палаша с однолезвийным клинком, упомянутого в описании находок из кургана «Красный строитель», но отсутствующего в коллекции [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 49–51]. Третья рукоять снабжена навершием со спирально загнутыми навстречу друг другу концами. Она подпрямоугольная в сечении, зауженная под навершием и несколько расширенная при подходе к клинку. Длина сохранившейся части 10 см, ширина – 1,5 см (см. рис. 1, 19 ). Эта рукоять могла принадлежать кинжалу. В коллекции имеется фрагмент ножа с однолезвийным клинком, острие и черен рукояти обломаны. Длина сохранившейся части 7,5 см, ширина клинка 2 см (см. рис. 1, 7 ). В описании предметов вооружения из кургана «Красный строитель» упомянуты кинжал и нож [Там же]. Среди клинкового оружия воинов кен-кольской культуры представлены двулезвийные мечи с уплощенно-ромбическим в сечении клинком, однолезвийные палаши и кинжалы [Кожомбердиев, Худяков, 1987, с. 88–91]. В перечне находок из рассматриваемого комплекса значатся железные панцирные пластины, которых в изученной коллекции не оказалось [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 49–51].

Из походной утвари, обнаруженной в кургане «Красный строитель», самостоятельный интерес представляет бронзовый кувшин. Он склепан из металлического листа (на одной стороне сохранился вертикальный шов), дно в виде округлой пластины прикреплено крупными бронзовыми заклепками.

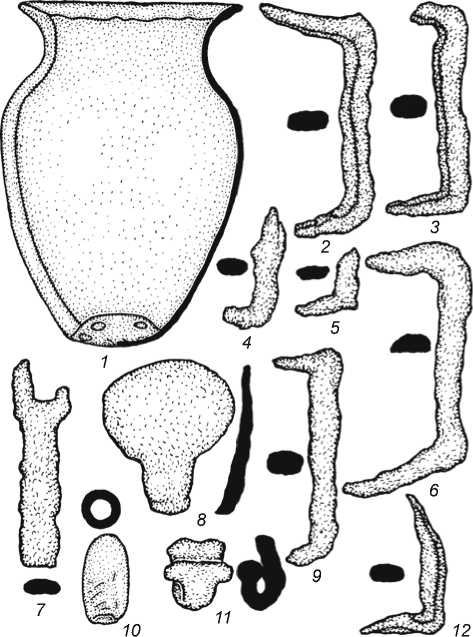

Рис. 2. Бронзовые ( 1, 10 ) и железные ( 2–9, 13 ) предметы. 1 – кувшин; 2–6 , 9 , 12 – скобы гробовища; 7 , 8 – пластины; 10 – набалдашник; 11 – колчанный крюк.

Тулово профилированное, с зауженной горловиной и отогнутым венчиком. Часть венчика повреждена (см. рис. 2, 1 ). Среди других бытовых предметов отметим овальную в с ечении железную пластину с раздвоенным концом, которая могла быть вилкой (см. рис. 2, 7 ). Еще один железный предмет представляет собой диск с боковым ответвлением (см. рис. 2, 8 ). В качестве чего он мог служить, сказать трудно. Также не ясно назначение бронзового полого предмета овальной формы с отверстием с одной стороны (см. рис. 2, 10 ). Возможно, он являлся набалдашником деревянной рукоятки.

В изучаемом кургане найдено несколько скоб, которыми скреплялись между собой деревянные доски гробовища. Они изготовлены из железных стержней с перпендикулярно загнутыми концами. Длина полностью сохранившихся скоб до 8 см, загнутых концов – от 3,5 до 5,0 см (см. рис. 2, 2–6 , 9, 12 ).

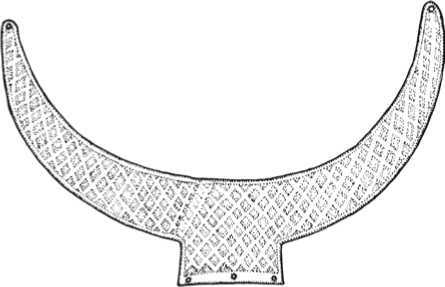

Особый интере с представляют ювелирные украшения. Среди них имеется нашивная золотая пластина в виде горизонтально расположенного полумесяца с нешироким трапециевидным выступом в нижней части (рис. 3). Размеры изделия 6,5 × 6,0 см. Его поверхность украшена низким барельефным орнаментом в виде ромбического сетчатого узора. По краю

Рис. 3. Нашивная нагрудная золотая пластина с тисненым орнаментом и ее прорисовка.

пластины идет узкая полоска, лишенная орнамента. Она несколько шире вдоль основания трапециевидного выступа [Алымова, Притеева, Шаршеналиева, 2008, с. 48]. На обоих концах полулунной пластины имеется по одному небольшому округлому отверстию для прикрепления к какой-то, вероятно, органической основе, например к матерчатой одежде на груди у человека. Три отверстия вдоль нижнего края выступа могли служить для подвешивания каких-либо украшений. В научно-популярных изданиях эта пластина названа «гривной», «пекторалью», «нагрудным украшением» [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 51; Алымова, Притеева, Шаршеналиева, 2008, с. 48]. Последнее определение представляется наиболее точным, соответствующим назначению предмета.

Бронзовые пластинчатые гривны, одна из которых с загнутыми в виде колец концами и прямоугольным выступом в нижней части, были обнаружены в области шеи в трех мужских и одном женском погребениях на могильнике верхнеобской культуры Ближние Ел-баны XII в Верхнем Приобье [Грязнов, 1956, с. 119, 122]. На других памятниках этой культуры найдены бронзовая гривна в виде несомкнутой полуовальной пластины без отверстий для крепления и обломки железной, овальной в сечении [Троицкая, Новиков, 1998, с. 30, рис. 15, 1, 2]. «Нагрудное украшение из толстой бронзовой проволоки с надетой на нее реповидной бусиной и загнутыми в петлю окончаниями» известно в материалах раскопок могильника Айрыдаш I в Горном Алтае [Суразаков, 1986, с. 203]. Бронзовая гривна с бусиной и отверстиями на концах, в которых сохранились обрывки ремешка, найдена в погребении в колоде на могильнике Курайка III–V вв. на Юго-Восточном Алтае [Соенов, Эбель, 1998, с. 115, 135, рис. 9; 10, 3]. Бронзовая и золотая витые гривны с подвесками и бляхой происходят из захоронений Кок-Паша на Восточном Алтае [Елин, Васютин, 1984, рис. 1; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 28, 177– 178]. Проволочная гривна с загнутыми в одну сторону концами была обнаружена в кургане с «усами» на мо- гильнике Зевакино IV–V вв. в Восточном Казахстане [Арсланова, 1975, табл. I, 12; 2013, с. 248, табл. I, 12]. Аналогии подобным гривнам прослежены в материалах памятников Горного Алтая и Восточной Европы [Cоенов, 1997; Засецкая, 1994, с. 76, 77, табл. 10, 1; 15, 9; 20, 3; 42, 5; 43, 1].

Близкие по форме нашивные пластины, в т.ч. одна золотая, были обнаружены в ходе раскопок памятников бурхотуйской культуры Соцал, Токчин, Улан-Сар и Хорбой в Восточном Забайкалье. На этих памятниках выделены погребения ононского типа, часть которых отно сится к первой половине и середине I тыс. н.э. [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с. 96–97, 108–109, табл. XXX, 1–5]. Исследователи отметили, что подобные пластины найдены в немногих погребениях взрослых мужчин и отдельных детских захоронениях. Они считают эти предметы символами власти или знатности [Там же, с. 45].

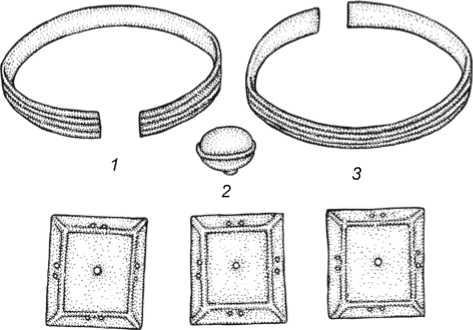

В числе находок из кургана «Красный строитель» имеются три нашивные прямоугольные золотые бляшки (рис. 4, 4–6 ). Все одинаковые. Украшены невысокой барельефной рамкой, повторяющей контур бляшки. В центральной части имеется небольшое округлое отверстие, по два еще меньших расположено по краям каждой из сторон [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 51; Алымова, Притеева, Шаршеналие-ва, 2008, с. 49].

В коллекции есть полый золотой шарик, склепанный из двух половинок (рис. 4, 2 ). Верхняя часть несколько шире нижней и перекрывает ее, образуя в месте соединения невысокий бортик. В центре верхней части к поверхности шарика прикреплена петелька для подвешивания [Там же].

В набор украшений входят два одинаковых золотых браслета (рис. 4, 1 , 3 ). Они представляют собой узкие, согнутые в несомкнутое кольцо пластины, украшенные с внешней стороны продольными бороздами [Там же]. Очень отдаленным по времени аналогом может быть несомкнутый пластинчатый серебряный браслет с четырьмя горизонтальными ба-

Рис. 4. Золотые браслеты ( 1, 3 ), бубенец ( 2 ), нашивные бляшки ( 4–6 ) и их прорисовки.

рельефными валиками и фигурой в виде косого креста в средней части, обнаруженный на городище Отрар эпохи развитого Средневековья [Katalog…, 2013, S. 1071].

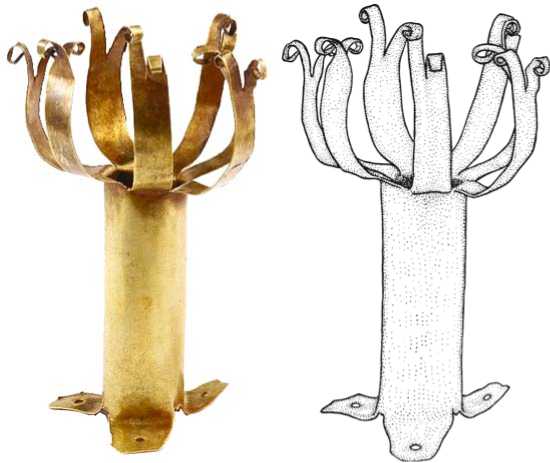

Среди находок из рассматриваемого кургана выделяется золотая цилиндрическая трубка высотой 5,5 см, имеющая в нижней части четыре отогнутые лопасти с округлыми отверстиями для крепления к органической основе и увенчанная семью плавно изогнутыми в стороны и вверх полосами, разделенными на два конца, каждый из которых загнут в кольцо (рис. 5). Исследователи определили этот предмет как навершие головного убора, представляющее собой стилизованное изображение древа жизни [Мокрынин, Плоских, 1992, c. 51; Алымова, Притеева, Шаршеналиева, 2008, c. 47].

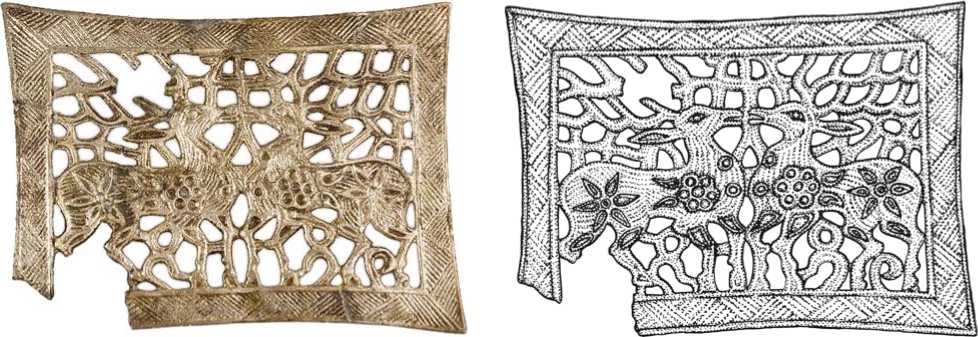

Помимо золотых изделий, в числе находок имеется серебряная ажурная пластина размером 7,5 × 10,0 см (рис. 6). Она включает ком-

Рис. 5. Золотое навершие головного убора.

Рис. 6. Серебряная поясная пластина с изображением оленей.

позицию из двух противостоящих друг другу стилизованных профильных изображений благородных оленей с ветвистыми рогами. Фигуры декорированы розетками. Композиция окаймлена полосой, орнаментированной разнонаправленными косыми линиями, образующими треугольники [Мокрынин, Плоских, 1992, c. 51; Алымова, Притеева, Шаршеналиева, 2008, c. 46]. Вероятно, эта пластина является принадлежностью воинского наборного пояса. Близкие по форме бронзовые поясные пластины с противостоящими или ориентированными в противоположные стороны фигурами диких копытных животных известны в числе «ордосских бронз», часть которых относится к хуннскому и сяньбийскому времени: в материалах хуннской культуры в Забайкалье и Монголии, тесинского этапа тагарской в Минусинской котловине, комплексах культуры сяньби в Южной Маньчжурии и Внутренней Монголии [Дэвлет, 1980, c. 10–11, рис. 1, 2 ; табл. 1, 1 ; 3, 5 , 6 ; 4, 7–10 ; 5, 11, 12 ; 6, 13– 15 , 19 ; 7, 20, 21, 23 ; Кан Ин Ук, Богданов, Леонтьев, 1999, с. 159–160, рис. 1; 2, 2, 8 ; Худяков, Алкин, Юй Су-Хуа, 1999, с. 165, рис. 1; Эрдэнэчулуун, Эрдэнэба-атар, 2011, тал. 376, 377, 380, 386, 388, 402]. Некоторое сходство изображений оленей на поясной пластине из кургана «Красный строитель», по стилю оформления, прослеживается с профильной фигурой марала на известной каргалинской диадеме [Акишев, 1983, с. 159]. Это может свидетельствовать о переработке данного центрально-азиатского по происхождению сюжета в местной сакской культурной среде.

Установление хронологии и культурной принадлежности комплекса из кургана «Красный строитель» представляет определенные сложности, поскольку не все предметы были собраны и оказались доступны для изучения. Исследовав остатки захоронения, В.П. Мокрынин и В.М. Плоских высказали предположение, что это погребение в катакомбе или подбое [Мокрынин, Плоских, 1992, с. 50]. Подобная конструкция могильной ямы и наличие в числе находок костяных накладок лука, железных трехлопастных наконечников стрел, рукоятей с кольцевыми наверши-ями и обломка клинка меча дают основания отнести курган к кенкольской культуре хунно-сяньбийского времени, существовавшей в пределах первой половины I тыс. н.э. [История…, 1968, с. 79; История…, 1984, с. 165].

Вещевой комплекс из рассматриваемого разрушенного захоронения включает лук и колчан со стрелами, меч, кинжал и другое оружие, металлическую бляху пояса, нагрудную нашивную пластину и парадное навершие в виде древа жизни, что указывает на высокий статус погребенного, вероятно, знатного мужчины, вождя или военачальника высокого ранга, возможно, предводителя отдельного кочевого объединения. Сложнее судить о принадлежности прямо- угольных золотых бляшек, которые могли быть нашиты на пояс. Золотые несомкнутые браслеты, носившиеся на запястьях обеих рук у кочевых народов, обычно ассоциируются с аксессуарами женского костюма. Однако, судя по описанию захоронения, в могиле на месте разрушенного кургана находился один скелет взрослого человека. Вероятнее всего, в этом кургане был погребен знатный предводитель или военачальник одного из кенкольских кочевых племен, населявших Чуйскую долину в хунно-сяньбийскую эпоху. Присутствие в составе поясного набора бляхи со стилизованными изображениями оленей, выполненной в зверином стиле, и нагрудной пластины («гривны») может указывать на политические и культурные контакты родоплеменной знати кенкольских племен с правящей элитой среднеазиатских саков и центрально-азиатских хуннов и сяньби. О наличии таких контактов между населением Средней Азии и хуннами в период возвышения державы последних свидетельствуют предметы торевтики греко-бакт-рийского производства в курганах хуннской знати в Ноин-Уле (Монголия) [Полосьмак, Богданов, Цэ-вээндорж, 2011, с. 110–117].

В составе золотых и серебряных украшений, обнаруженных в кургане «Красный строитель», отсутствуют изделия, выполненные в полихромном стиле, украшенные зернью и вставками из драгоценных и поделочных камней, цветного стекла. Это несколько необычно, т.к. данный стиль был наиболее характерным для оформления украшений, костюма, конской сбруи и парадного оружия у номадов, населявших евразийские степи от Алтая и Тянь-Шаня до Центральной Европы. Разнообразные подобные изделия имели широкое распространение у многих европейских и азиатских кочевых и оседлых племен и народов эпохи Великого переселения народов в середине I тыс. н.э. [Засецкая, 1978, с. 53–68; 1979, с. 5–14; Амброз, 1981]. Из археологов Кыргызстана по проблеме происхождения полихромного стиля у номадов гуннского времени наиболее определенно высказался В.П. Мокрынин. Он полагал, что истоки этого стиля в кенкольской культуре во сходят к декоративно-прикладному искусству среднеазиатских саков. На территории Кыргызстана «полихромный стиль появился в позднесакское время» [Мокрынин, 1986, с. 76–79]. Отсутствие таких изделий в составе сопроводительного инвентаря на памятнике «Красный строитель» может свидетельствовать о том, что набор украшений в нем сохранился не полностью.

Обсуждение результатов

Памятники древних кочевников хунно-сяньбийско-го времени на территории Тянь-Шаня и Семиречья начали изучаться в конце XIX в. Первые научные исследования курганов кенкольского типа провел финский археолог Г. Гейкель в 1898 г. в Таласской долине Кыргызстана [Heikel, 1918]. В ходе раскопок были обнаружены отдельные изделия, оформленные в полихромном стиле. По мнению М.В. Воеводского и М.В. Грязнова, изучавших подбойные памятники Семиречья в последующие годы, эти погребальные комплексы принадлежали усуням [1938, с. 174–178]. После проведения раскопок на могильнике Кенкол в конце 1930-х гг. А.Н. Бернштам отнес памятник к культуре среднеазиатских гуннов [1997, с. 41]. По его мнению, «го сподство гуннов на Тянь-Шане» продолжалось два века, с 50-х гг. до н.э. до 130 г. н.э. [Бернштам, 1998, с. 390]. Распространение среди «гуннского» кочевого населения Средней Азии полихромного стиля с использованием для вставок цветного стекла А.Н. Бернштам объяснил влиянием среднеазиатских юэчжей, которые умели качественно изготавливать такое стекло [1951, с. 228]. В 1950-х гг. С.С. Сорокин, в отличие от своего предшественника, отнес катакомбные и подбойные памятники к культуре ме стного кочевого населения Средней Азии [1956, с. 3–14]. Изучение могильника Кенкол было продолжено И.К. Кожомбердиевым. Он пришел к выводу, что по обряду погребения и предметному комплексу этот могильник имеет сходство с такими памятниками Средней Азии, как Куанчи и Веревская, которые связаны с культурой сарматов, в то время как «физический тип погребенных Кенкола свидетельствует о связях с Востоком» [Кожомбердиев, 1960, с. 75]. Ю.А. Заднепровский выделил среди подбойных и катакомбных захоронений четыре территориальные группы. Он выразил согласие с мнением М.Г. Левиной и Б.А. Лит-винского, которые относили кенкольские памятники к куанчинской культуре Среднеазиатского междуречья [Заднепровский, 1975, с. 162]. В дальнейшем в результате своих изысканий Ю.А. Заднепровский пришел к заключению, что но сители кенкольских традиций принадлежали к кочевым племенам Средней Азии или смешанному кангюйско-хуннскому населению. Им же высказывались предположения о принадлежности среднеазиатских подбойных и катакомбных захоронений кангюйцам, либо усуням, либо юэчжам [Заднепровский, 1992, с. 107; 1996, с. 158–159]. Эта гипотеза была поддержана антропологом С.С. Тур, которая отметила, что, судя по краниологическим данным, носители кенкольской культуры мигрировали на территорию Тянь-Шаня и Семиречья из центральных районов Средней Азии [1996, с. 20]. Н.Г. Горбуновой подчеркнуто сходство среднеазиатских подбойных и катакомбных захоронений с памятниками разных вариантов культуры сарматов [1991, с. 28]. В отличие от других исследователей,

А.К. Амброз многие археологические объекты с изделиями, выполненными в полихромном стиле, датировал V – первой половиной VIII в. и относил к культуре тюрков периода Первого Тюркского каганата [1981, с. 21–22]. Однако, если принять его точку зрения, памятники древних тюрков на разных этапах должны радикально отличаться друг от друга.

В составе предметного комплекса кенкольской культуры хунно-сяньбийского времени наряду с характерными видами оружия и воинского снаряжения широко представлены золотые и серебряные украшения, в т.ч. изделия, выполненные в полихромном стиле, которые, по мнению исследователей, были типичны для культур готов, европейских гуннов и сарматских номадов. Они имели очень широкое распространение в западной части Степного пояса Евразии вплоть до Центральной и Западной Европы [Засец-кая, 1979, с. 14; 1999, с. 163, 165]. В Центрально-Азиатском историко-культурном регионе и южных районах Сибири подобные изделия широко представлены в кенкольской культуре, в ареал которой входит и Чуйская долина. Особенности погребального обряда

Рис. 7. Реконструкция костюма кенкольского вождя или военачальника.

и предметного комплекса в кургане «Красный строитель» позволяют отнести памятник к этой культуре древнего кочевого населения Средней Азии.

Заключение

Находки из кургана «Красный строитель» дают возможность существенным образом расширить представления о комплексе престижных предметов военно-дружинной субкультуры, характерных для правящей элиты кочевого населения Тянь-Шаня и Семиречья в период бытования кенкольской культуры хунно-сяньбийского времени. Несмотря на то что на площади данного памятника были обнаружены далеко не все предметы, входившие в состав вооружения и воинского убранства погребенного, имеющиеся находки позволяют реконструировать набор оружия и украшений парадного костюма. Очевидно, что захороненный в кургане вождь или военачальник носил головной убор с навершием в виде невысокой цилиндрической золотой трубки с раструбом из семи пластин, раздвоенные концы которых загнуты в кольцо. Возможно, в эту трубку пропускалась заплетенная коса или пучок волос. На груди у вождя или военачальника была золотая гривна, прикрепленная к одежде через отверстия на концах. Не исключено, что она прикреплялась к концам ремешка. Эта гривна в виде лежащего полумесяца с трапециевидным выступом и тремя округлыми отверстиями в нижней части орнаментирована тиснением. Верхняя одежда вождя или военачальника была подпоясана наборным поясом. В состав поясного набора входили серебряные пластина и пряжка с изображениями оленей, золотые нашивные бляхи. Сложнее судить о принадлежности золотого бубенца. Вероятно, такие бубенцы могли подвешиваться к выступу гривны либо к нашивным бляхам пояса. Воин или военачальник носил орнаментированные несомкнутые золотые браслеты. Судя по составу оружия, к поясу подвешивались меч и нож в ножнах, саадак с луком и стрелами (рис. 7). Присутствие в изученном наборе большого количества значимых золотых украшений свидетельствует о высоком социальном статусе мужчины, погребенного в кургане «Красный строитель».

Список литературы Оружие, украшения и принадлежности костюма с памятника "Красный строитель" в Чуйской долине Кыргызстана

- Абетеков А.К. Античная чаша из Алая//По следам памятников истории и культуры Киргизстана. -Фрунзе: Илим, 1982. -С. 33-36.

- Акишев К. А. Древнее золото Казахстана. -Алма-Ата: Онер, 1983. -264 с.

- Алкин С.В. К вопросу о выделении древностей гунно-сарматского времени в Северном Притяньшанье (Восточный Туркестан)//Древность: историческое знание и специфика источника: мат-лы конф., посвящ. памяти Э.А. Грантовского (3-5 октября 2000 г.). -М.: Когелет, 2000. -С. 15-19.

- Алымова А.К., Притеева НА., Шаршеналиева А.Ш. Золото древнего Кыргызстана. -Бишкек: Гос. ист. музей, 2008. -60 с.

- Амброз А.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V -первой половины VIII вв.//Степи Евразии в эпоху средневековья. -М.: Наука, 1981. -С. 10-23. -(Археология СССР).