Осадочные бассейны и бассейны седиментации: терминология, главные отличия, принципы выделения, классификации и использования в нефтегазовой геологии

Автор: Мигурский Ф.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

В нефтегазовой геологии получил широкое распространение термин «осадочный бассейн». Он имеет множество авторских определений, однако с помощью их применения можно решить задачу выбора региона для постановки начальных геолого-разведочных работ на нефть и газ регионального этапа, но в дальнейшем он не позволяет полноценно выполнять необходимые геодинамические и нефтегазоэволюционные реконструкции. Используемый в зарубежной геологии термин «sedimentary basin» достаточно сложно применять при нефтегазогеологическом районировании и планировании исследований в нефтегазовой геологии нашей страны. Чаще всего перевод с английского языка синонимизирует эти понятия, вследствие чего возникает ряд сложностей и проблем. Предложенное П.П. Тимофеевым в 1978 г. разделение осадочных бассейнов на бассейны породообразования и седиментационные не получило заслуженного признания в отечественной геологии, что до настоящего времени негативно сказывается на результатах региональных нефтегазовых геолого-разведочных работ. Понимание особенностей и отличий этих терминов необходимо для корректной организации процесса отечественных геолого-разведочных работ, направленных на изучение углеводородов. Несмотря на то, что классифицировать осадочные бассейны при прогнозе их нефтегазовых перспектив весьма затруднительно, в статье обосновывается связь между их геодинамической позицией и способностями накопления и сохранения нефтегазоматеринских образований до этапа генерации углеводородов

Региональный этап, геологоразведочные работы, исследования в нефтегазовой геологии, осадочный бассейн, бассейн седиментации, бассейн породообразования, нефтегазоматеринские толщи, районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14128860

IDR: 14128860 | УДК: 551.1/.4 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-2-7-16

Текст научной статьи Осадочные бассейны и бассейны седиментации: терминология, главные отличия, принципы выделения, классификации и использования в нефтегазовой геологии

Проведение геолого-разведочных работ на УВ-сырье является процессом, включающим циклы исследований, которые часто выполняются различными субъектами с передачей результатов одного цикла или стадии от одного исполнителя другому. Результаты работ ранних стадий являются объектами последующих исследований. Такая ситуация диктует необходимость формулировки четких критериев и терминов при оценке и приемке, при передаче результатов для дальнейших исследований в рамках геолого-разведочного процесса.

Осадочные бассейны и бассейны седиментации

Идентификация осадочного бассейна в свете его частых тесных связей с современными и древними водными (морскими, озерными, океаническими) бассейнами, на первый взгляд, вероятно, выглядит простой и понятной. Однако это не так. Особенно важно то, что в современной геологии существует весьма четкое различие между осадочными бассейнами, бассейнами седиментации и sedimentary basins (принятым за рубежом), но при этом не проводится четкая граница в их понимании. Отчасти по этой причине в отечественной геологии определение «осадочного бассейна» имеет достаточно дискуссионный характер. Например, в монографии [1] делается вывод о том, что понятие «осадочный бассейн» не имеет четких границ и выделение осадочного бассейна в современной структуре Земли основывается на исторически сложившихся традициях : «Границы осадочного бассейна и его районирование — это особая проблема, которая решается для каждого региона в силу сложившихся традиций и представлений. Они различаются и в пределах разных регионов России, и для разных стран. Термин «осадочный бассейн» (англ. sedimentary basin) стал доминировать во всех странах и не имеет жестких определений» [1]. Учитывая представительный состав коллектива авторов, а также относительно недавнее время публикации этого исследования, можно предположить, что в книге изложены основные взгляды на проблемы анализа отечественных осадочных бассейнов. В этой связи показательны и следующие выводы: «С точки зрения практического геолога, изучающего Землю, осадочный бассейн в современной структуре Земли — это область консолидированной земной коры, перекрытая не-деформированным или пологодеформированным осадочным чехлом. Краевой прогиб — предгорный осадочный бассейн» [1]. Кроме того, выявлено важнейшее противоречие: « Палеогеографические контуры осадочных бассейнов в общем случае не совпадают с современными границами распространения пород . Поэтому для практического геолога-нефтяника осадочный бассейн в палеогеографическим смысле — это только те породы, которые сохранились, а для палеогеографа — это все, что когда-либо имело место в палеобассейне и вокруг него» [1].

Более поздней работой, подробно рассмотревшей эту проблему, стала монография коллектива авторов [2]. В ней проводится четкая граница между осадочными и седиментационными бассейнами: « В качестве осадочных бассейнов здесь рассматриваются современные отрицательные структуры осадочного чехла, т. е. впадины, заполненные осадочными или осадочно-вулканогенными породами, в их современной конфигурации... Седиментационные бассейны — современные и древние (палеобассейны), в понимании П.П. Тимофеева, это участки земной коры, в пределах которых накапливаются (накапливались) осадки и которые включают (включали) конечный водоем стока и окружающие его дренируемые участки суши» [2].

Необходимо отметить огромное практическое значение понимания такого разделения. На самом деле осадочные бассейны и их части являются объектом исследований государственного геологического изучения недр первой стадии «Прогноза нефтегазоносности» регионального этапа. Соответственно, вопрос корректного определения осадочного бассейна является важнейшим при организации дорогостоящих геолого-разведочных работ.

Можно сделать вывод, что в указанных выше работах бассейны уже разделены на осадочные бассейны (« для практического геолога-нефтяника это только те породы, которые сохранились» [1], « впадины, заполненные осадочными или осадочно-вулканогенными породами, в их современной конфигурации» [2]) и бассейны седиментации (« палео бассейны для палеогеографа, что когда-либо имело место» [1], « седиментационные бассейны» [2]) и уже подготовлена основа для их различного использования при решении задач в рамках нефтегазовой геологоразведки.

Решением обозначенной проблемы могло бы стать предложенное в 1978 г. П.П. Тимофеевым разделение осадочных бассейнов на седиментационные бассейны (объекты исследований седиментологии) и бассейны породообразования (объекты исследований литологии и петрологии) [3]. Неизмененные или слабоизмененные части бассейнов породообразования по факту в настоящее время и являются осадочными бассейнами — предметом изучения геологов-нефтяников. Именно на их основе происходит выделение нефтегазоносных бассейнов. Вероятно, сложившиеся традиции и не совсем корректное (стремительно устаревавшее в отечественной геологии со времени появления теории тектоники плит) понимание региональной геодинамики не позволили в свое время перейти от осадочных бассейнов к изучению бассейнов по-родообразования и седиментационных бассейнов. К настоящему времени заложенные во время расцвета советской геологии основы стали играть еще большую роль на фоне резкого снижения объемов и качества фундаментальных и методологических исследований в нефтегазовой геологии, что в еще большей степени затрудняет введение необходи- мых изменений. Здесь намеренно не затрагивается тесно связанный с рассматриваемой бассейновой проблемой вопрос отечественного нефтегазогеологического районирования [4, 5], способный стать темой отдельной научной работы.

Для относительно простых прикладных целей дифференциации верхней части земной коры и выделения в первом приближении перспективных для поисков промышленных скоплений УВ территорий (начала регионального этапа нефтегазовых геолого-разведочных работ) осадочные бассейны, вероятно, следует понимать в значении, близком к классическому отечественному. Можно воспользоваться определением, данным в [2], или опубликованным А.М. Никишиным в статье [6]: « Осадочный бассейн — это область консолидированной (то есть складчатой, метаморфизованной или базальтовой) земной коры любого типа, перекрытая чехлом не-деформированных либо слабодеформированных осадков».

На начальной стадии планирования геолого-разведочных работ регионального этапа такая формулировка существенно упрощает и избавляет от необязательных пояснений и выводимое из нее определение нефтегазоносного бассейна, термина, столь необходимого геологам-нефтяникам. Нефтегазоносный бассейн — осадочный бассейн, чехол или фундамент которого содержит промышленные скопления УВ.

При этом можно заметить, что сколько-либо глубокие попытки проанализировать и восстановить историю развития подобных осадочных бассейнов и нефтегазоносных бассейнов, не говоря уже о восстановлении истории нефтегазообразова-ния, столкнутся со многими сложностями. Например, хорошо известно, что базальные интервалы чехла недеформированных либо слабодеформиро-ванных осадков весьма часто уходят под надвиго-вые обрамления платформ, в границы орогенных областей, которые никто уже, вероятно, не назовет осадочными бассейнами. Хотя при этом даже верхние, в настоящее время интенсивно измененные, часто кристаллические толщи в большинстве случаев были сформированы в том же самом бассейне седиментации, что и автохтонные недислоциро-ванные слои.

Кроме того, отдельные структуры с чехлом не-деформированных либо слабодеформированных осадков могут быть разобщены более поздними дивергентными событиями и разделяться в настоящее время океанической корой. Такие разделившиеся части некогда единого чехла, вероятно, также трудно будет назвать единым осадочным бассейном. Например, на подобное разделение обратил внимание G. Einsele [7], разделивший depositional basins на три типа по взаимодействию тектонических и седиментационных процессов: post-, syn- и pre-depositional . В первых осадконакопление значительно предшествует тектоническим движениям, формирующим структуру бассейна. В последних —

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ тектонические движения создают морфоструктуру, которая затем заполняется осадками, а глубина бассейна уменьшается.

Таким образом, ошибочно и с практической точки зрения контрпродуктивно пытаться анализировать осадочные бассейны на основе их генетических особенностей, геодинамической истории. Поскольку, как справедливо отмечено в [1], «палеогеографические контуры осадочных бассейнов в общем случае не совпадают с современными границами распространения пород, глубоко анализировать такие осадочные бассейны имеет смысл, лишь разделив слагающие их толщи на осадочные комплексы, сформированные в отдельных бассейнах седиментации».

Дело в том, что наблюдаемая сегодня текто-нометаморфогенная преобразованность в большинстве случаев имеет характер более поздний по отношению к периоду активного существования бассейнов седиментации и, что особенно важно, по отношению к процессам нефтегазообразования. Часто значительная и важнейшая часть комплексов бассейнов седиментации или полностью уничтожена, или весьма существенно преобразована. Она либо денудирована и не сохранилась, либо оказалась в составе складчатой области и, таким образом, не вошла в существующий осадочный бассейн. Соответственно, не рассмотрев бассейны седиментации на протяжении всей истории их функционирования, а изучая только осадочные бассейны в их современном виде, не будет возможности восстановить в полном объеме все основные процессы генерации, миграции, аккумуляции и сохранности УВ.

Чтобы еще раз продемонстрировать существенную разницу между бассейном седиментации и осадочным бассейном , рассмотрим примеры конвергентного и дивергентного взаимоотношений осадочных бассейнов и бассейнов седиментации.

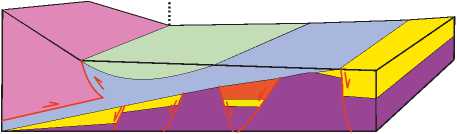

В настоящее время доказано, что краевые (предгорные, перикратонные и т. д.) прогибы неразрывно связаны с прилегающими горными системами множеством тектонических, пространственных, исторических и, главное, седиментационных связей [8]. Горные породы перикратонных прогибов и прилегающих складчатых систем практически всегда сформированы в пределах единых бассейнов седиментации. Различия обусловлены по большей части их ролью в конвергентных процессах, формирующих широкую шовную зону между двумя кратонами. Типичный пример такого единства — каменноугольно-юрский терригенно-флишевый верхоянский комплекс , образовавшийся в пределах пассивно-окраинного бассейна седиментации современной восточной периферии Сибирской платформы (рис. 1). Сегодня им сложены как сла-бодислоцированные перспективные на нефть и газ толщи Предверхоянского прогиба Сибирской платформы, так и складчатые, в различной степени метаморфизованные образования Верхоянского складчатого пояса. К чисто предгорным осадкам

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 1. Блок-схема, иллюстрирующая взаимоотношения толщ, сформированных в различных бассейнах седиментации, на современной границе осадочного бассейна и орогена (на примере Предверхоянского прогиба)

Fig. 1. Schematics of relationships between the sequences formed in different sedimentation basins at the presentday boundary of sedimentary basin and orogen (by the example of Predverkhoyansky Trough)

Ороген Осадочный бассейн

■ 1 zz 2 ■ 3□4

zz 5 zz 6ш7

1 — кристаллический фундамент; 2 — предрифтовый осадочный комплекс (венд – кембрий Сибирской платформы), внутрикратонный бассейн седиментации; 3 — синрифтовый комплекс (девон – карбон), рифтогенный бассейн седиментации; 4 — пострифтовый комплекс (верхоянский, карбон – юра), пассивно-окраинный бассейн седиментации; 5 — метаморфизованные и дислоцированные породы предыдущих трех бассейнов седиментации; 6 — молассовый син- и постскладчатый комплекс (мел – неоген), надклинный и предскладчатый бассейны седиментации; 7 — разрывы с указанием направления кинематики

-

1 — crystalline basement; 2 — rift-front sedimentary sequence (Vendian – Cambrian, Siberian Platform), intracratonic sedimentation basin; 3 — syn-rift sequence (Devonian – Carboniferous), riftogenic sedimentation basin;

-

4 — post-rift sequence (Verkhoyansky, Carboniferous – Jurassic), passive-margin sedimentation basin; 5 — metamorphosed and dislocated rocks of three previous sedimentation basins; 6 — molasse syn- and post-fold sequence (Cretaceous – Neogene), above-wedge and foldfront sedimentation basins; 7 — faults with kinematics indicated

краевых прогибов можно отнести лишь мел-чет-вертичную предгорную молассу и ни в коем случае не палеозой-мезозойские осадки морского шельфового бассейна седиментации. Приведенное выше определение «краевой прогиб — предгорный осадочный бассейн» [1], вероятно, не совсем корректно фиксирует современную отрицательную структуру, выполненную осадочными породами, — осадочный бассейн . В этом случае подобный осадочный бассейн будет включать в себя толщи, сформированные и в рифтогенном, и в пассивно-окраинном, и в предгорно-молассовом бассейнах седиментации. Кроме того, наиболее широко представленные осадочные отложения пассивно-окраинного бассейна седиментации в значительной своей части окажутся метаморфизованными в складчатой области за пределами современного осадочного бассейна.

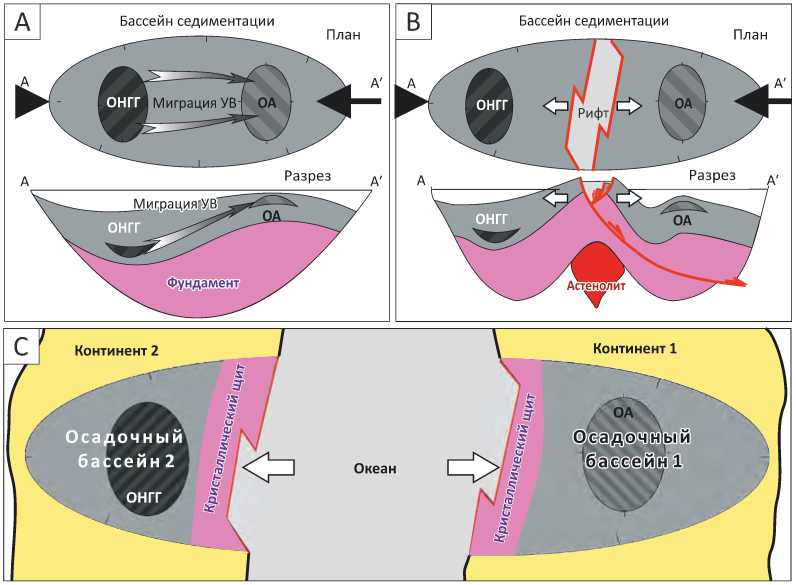

Обратную картину разделения осадочного комплекса некогда единого бассейна седиментации можно наблюдать в случае рифтогенеза достаточно крупного кратона (рис. 2). Примером может являть- ся разделение некогда единого докембрийского комплекса осадочных пород бассейна (или бассейнов) седиментации Бамбуи [9] между современными континентами Южной Америки и Африки.

Необходимо отметить, что как в первом, так и во втором приведенном примере нефтегазовые системы и их важнейшие составляющие могут быть полностью уничтожены или существенно разделены между различными осадочными бассейнами. Это сильно затрудняет исследование таких систем, но не дает оснований предполагать, что этот процесс невозможен.

Отдельные интервалы чехла недеформирован-ных либо слабодеформированных осадочных пород сформированы в пределах депрессий различной геодинамической природы, например внутрикра-тонных опусканий континентальной коры, пассивно-окраинных шельфов, внутриплатформенных авлакогенов и т. д. Все эти интервалы могут входить в состав современного осадочного бассейна, но история и границы их развития (часто выходящие за пределы осадочного бассейна) необходимо рассматривать с позиций их геодинамической специфики в терминах и понятиях бассейнов седиментации .

В одной из крупнейших современных монографий на эту тему бассейны седиментации ( sedimentary basins ) определяются как области или регионы длительного опускания поверхности Земли [10] . По-видимому, именно такой подход и предложенная на его основе классификация бассейнов седиментации должны являться основой для решения задач восстановления процессов нефтегазообра-зования. Однако подобная краткая формулировка не отражает всей сложности решаемой с помощью этого термина проблемы, вероятно являющейся специфической для отечественной геологии.

Несколько другое, похожее, но более развернутое определение дано С.И. Романовским: «Осадочный бассейн — стратифицированное тело, сложнопостроенная денудационно-аккумулятивная система, частично открытая для воздействия внешних факторов и в то же время развивающаяся в строгом соответствии с ее геодинамической позицией» [11].

Признавая важность и правильность более глубокого подхода, вероятно, трудно полностью согласиться с таким определением, сводящим воедино современную геологическую форму залегания ( стратифицированное тело ) и условия формирования ( сложнопостроенная денудационно-аккумулятивная система ). Как уже было показано, не все первично стратифицированные тела в настоящее время сохранили в себе отчетливые седиментационные признаки. Некоторые, в свою очередь, оставаясь стратифицированными, оказались разделены на части океанами и хребтами. Вместе с тем для нефтегазовых целей при окончании регионального этапа их необходимо рассматривать именно приме-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая разобщение основных элементов нефтегазовой системы и формирования двух осадочных бассейнов из отложений, сформированных в едином бассейне седиментации

Fig. 2. Illustrated separation of main elements of petroleum system and formation of two sedimentary basins from the deposits formed in a single sedimentation basin

А — единый бассейн седиментации с нефтегазовой системой, B — начало рифтогенеза, C — раскрытие океана, формирование изолированных континентов.

ОНГГ — очаг нефтегазовой генерации, ОА — область аккумуляции УВ

А — single sedimentation basin with petroleum system, B — beginning of rifting, C — ocean opening, formation of isolated basins.

ОНГГ — oil and gas kitchen area, ОА — area of HC accumulation нительно к условиям и особенностям реконструированного общего бассейна седиментации.

Таким образом, из приведенных выше определений можно сформулировать собственное, вероятно, в большей степени отвечающее целям нефтегазовой геологии: бассейн седиментации — область (или регион) длительного опускания поверхности Земли, существовавшая или существующая слож-нопостроенная преимущественно аккумулятивная система, частично открытая для воздействия внешних факторов и в то же время развивающаяся (развивавшаяся) в строгом соответствии с ее геодинами-ческой позицией.

Классификация бассейнов седиментации

Для нефтегазовой геологии бассейны седиментации важно классифицировать на основании их участия и роли в процессах нефтегазообразо-вания. Однако, как показано в работе [12], жесткие корреляционные связи между нефтегазовым потенциалом бассейнов седиментации и их геодина-мической позицией, вероятно, отсутствуют. Весьма значительную роль играет географическое расположение подобных депрессий и, как следствие, кли- матический фактор. На фоне этих критериев геоди-намические особенности бассейнов по отношению к их нефтегазовому потенциалу теряют определяющее значение.

Кроме того, дифференциация бассейнов седиментации по отношению к процессам формирования богатых органическим углеродом отложений, особенно впоследствии сохранения их до стадий реализации их генерационного потенциала, вероятно, возможна. Более того, именно геодинамика различных по своей природе участков земной коры определяет сначала геоморфологию, от которой в определенной степени зависят условия осадконакопления, а затем возможности захоронения и, в конечном итоге, сохранение нефтегазоматеринских отложений в составе чехла.

Механизмы проседания обусловлены в этом случае процессами в жесткой литосфере и относительно подвижной мантии под ней. Литосфера состоит из ряда плит, которые перемещаются относительно друг друга. Поэтому бассейны седиментации существуют на изменяющейся вследствие движения плит земной коре. В связи с этим их предлагается [10] разделять в основном по типу литосферно-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

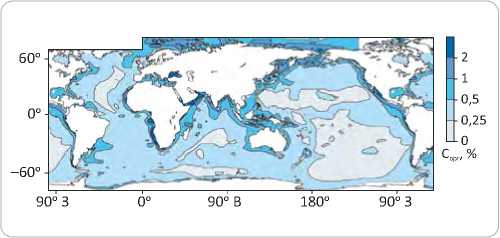

Рис. 3. Распределение Сорг в верхнем слое осадков Мирового океана [13]

Fig. 3. Corg distribution in the upper sediment layer of the World Ocean [13]

го субстрата (на континентальный, океанический, переходный), по их положению относительно границ плит (внутриконтинентальный, край плиты) и по типу движения ближайших к бассейну плит (дивергентный, конвергентный, промежуточный). Механизмы формирования бассейнов седиментации делятся на несколько категорий, хотя все они могут проявляться в ходе эволюции бассейна:

– изостатические последствия изменений толщины земной коры/литосферы (например, вызванные механическим растяжением литосферы или чисто термическими факторами, как при охлаждении ранее поднявшейся вверх астеносферы в областях растяжения литосферы);

– нагрузка/разгрузка литосферы вызывает прогиб или деформацию изгиба и, следовательно, про-седание/подъем;

– вязкое течение мантии вызывает непостоянство опускания/подъема, известное как динамическая топография, которую легче всего распознать во внутренних поднятиях дна океана в горячих точках вулкана.

С точки зрения литосферных процессов можно выделить две основные группы бассейнов [10]: 1) сформированные растяжением литосферы и последующим остыванием, относящиеся к рифтогенным системам; 2) образованные в основном изгибом континентальной и океанической литосферы.

Таким образом, в качестве бассейнов седиментации следует рассматривать не столько существующие на сегодняшний день геологические структуры , характеризуемые наличием слабо-дислоцированного и слабометаморфизованного осадочного чехла (плиты, платформы, синеклизы и т. д.), сколько исторически существовавшие или существующие области, в пределах которых во время реализации определенного плитотектонического цикла или циклов формировался фациаль-но, литологически и тектонически относительно обособленный интервал осадочного чехла ( аккумуляционно-денудационные системы ) (рис. 3). Впоследствии он мог как сохраниться в малоизме-ненном виде, так и частично или полностью быть преобразованным складчато-надвиговыми и метаморфическими процессами.

В качестве примера можно привести восточную периферию Сибирской платформы. Здесь в пределах осадочного бассейна Предверхоянского прогиба снизу вверх уверенно выделяются отложения (см. рис. 1):

-

1) венд-раннепалеозойского предрифтового внутрикратонного бассейна седиментации ;

-

2) девон-каменноугольных рифтогенных бассейнов седиментации;

-

3) карбон-позднеюрского пассивно-окраинного бассейна седиментации , значительной частью вошедшие в состав Верхоянского складчатого пояса;

-

4) мел-кайнозойских молассовых бассейнов седиментации: надклинного и предскладчатого.

Объединять сформированные в поэтапно длительно продолжавшихся и изменявшихся со временем условиях седиментации осадочные толщи этих бассейнов в единый осадочный бассейн краевого прогиба , как это предлагается в работе [1], представляется логичным лишь для адаптации результатов детальных научных исследований к практическим запросам нефтегазовой геологоразведки на начальной стадии регионального этапа.

Бассейны седиментации и нефтегазоматеринские отложения

Важнейшим для задач нефтегазовой геологии является вопрос связи особенностей бассейнов седиментации с возможностями накопления и захоронения нефтегазоматеринских отложений. Редким примером попытки его решения является фактическое выделение в пределах бассейна седиментации важного палеогеоморфологического элемента, аккумулятивной подсистемы — аккумуляционно-топографической впадины [14]. Как указывал М.М. Грачевский, именно наличие такого элемента будет необходимым признаком, который отделит нефтегазоносный бассейн от остальных осадочных бассейнов, частным случаем которых он является.

Этот очень спорный вывод, вероятно, пока не получил достаточно широкого признания среди геологов-нефтяников. Хотя сам подход носит системный характер и, вероятно, является попыткой анализа бассейнов седиментации для выделения из них наиболее перспективных, в нем не учитываются некоторые аспекты. Во-первых, как показано в работах, посвященных условиям формирования черносланцевых толщ, часто процесс их образования не сопряжен с замкнутыми депрессиями внутри бассейнов (впадинами) (см. рис. 3), а развивается на склонах шельфа (см. ниже обстановки 2 и 4 по П.Б. Уигналлу [15]). Во-вторых, не менее важной, чем условия седиментации, является проблема захоронения и сохранности богатых органическим углеродом осадков. Часто шельфовые и пришель-фовые нефтегазовые системы, в которых процессы генерации, частично реализовавшие потенциал,

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ начались до коллизионного закрытия осадочного бассейна, оказываются практически полностью уничтожены орогенными событиями.

При этом анализ и детализация бассейнов седиментации по ряду уверенно устанавливаемых особенностей во многих случаях несомненно могут являться более легкими задачами, чем непосредственное обнаружение и выделение нефтегазоматеринских пород, поскольку бассейн седиментации представляет собой гораздо более крупный объект и при невозможности прямого изучения может быть с большей степенью достоверности исследован по ряду косвенных признаков. Например, одним из наиболее ярких поисковых критериев является клиноформный комплекс, часто перекрывающий образования голодного бассейна, находящиеся иногда на труднодоступных для бурения глубинах.

Таким образом, на вопрос, всегда ли нефтегазоматеринские толщи формируются в условиях некомпенсированного прогибания, вероятно, следует дать отрицательный ответ. Вопросам накопления богатых неокисленными УВ осадков и впоследствии пород посвящены работы Е.А. Роман-кевича, Я.Э. Юдовича, М.П. Кетрис, Б. Бижу-Дюваля, П.Б. Уигналла и др. К сожалению, в большинстве из них не делается явных попыток унифицировать обстановки формирования и сохранности нефтегазоматеринских толщ и дифференцировать бассейны седиментации в соответствии с этим признаком. Если проанализировать факторы, влияющие на формирование черносланцевых толщ [16], становится понятно почему. Дело в том, что условия, способствующие подобной седиментации, весьма многообразны и могут быть связаны с разными обстановками. Часто весьма трудно разобраться даже с современными механизмами накопления обогащенных ОВ осадков [13, 17] (см. рис. 3). В ситуациях древних обстановок эти процессы становятся еще более многовариантными и неопределенными. Вероятно, лишь в работе П.Б. Уигналла [15] проводится смелая попытка такого целенаправленного анализа новейших и, что особенно важно, палеобассейнов седиментации, в которых наблюдается накопление черносланцевых толщ. Им выделены следующие современные обстановки накопления высокоугле-водородистых осадков: 1) полузамкнутого (порогового) стратифицированного моря; 2) апвеллин-говые зоны; 3) озера и лагуны; 4) гипотетически среднего шельфа.

В работе [16] рассмотрены механизмы формирования богатых ОВ осадков и сохранности их в начальную фазу диагенеза. Выделяются следующие факторы, контролирующие, вероятно, и в прошлом контролировавшие, образование углеродистых осадков: «Факторы, которые контролировали образование углеродистых осадков, — это величина первичной биопродукции (P), степень фоссилизации Copr, т. е. доля его, выпадающая из биологического круговорота (F), и скорость мине- ральной седиментации (s)... при этом намечается любопытное «географическое» размежевание приоритетных факторов в научной литературе: у нас вслед за Н.М. Страховым чаще всего обращаются к факторам p + s, а на западе — к p + f» [16].

В последние годы, в связи с развитием глубоководных исследований, появились интересные данные о биоценозах белых и черных курильщиков рифтовых (и не только) зон глубоких частей океана. Как указывается в работе [13], происходящие здесь явления весьма многогранны и разнообразны. С одной стороны, наблюдаются процессы термокаталитического синтеза биогенного ОВ и нефтеподобных соединений, с другой — происходит активный хемогенный синтез новых высокомолекулярных УВ. Этот синтез осуществляется на основе как неорганических гидротермальных соединений, так, вероятно, и с использованием ювенильных абиогенных УВ. Несмотря на аномально высокие значения плотности биомассы на единицу площади вокруг вулканических трубок, механизмы и закономерности захоронения ОВ изучены, вероятно, весьма слабо. На современном этапе исследованности этой проблемы можно предположить, что механизм формирования черносланцевых толщ представляет определенный интерес с учетом того, что в последнее время подобные вулканогенные биоценозы обнаружены на переходной коре шельфовых областей. Таким образом, вопрос сохранности богатых УВ осадков и формирования на их основе нефтематеринских пород в основном зависит от тектонических аспектов.

Если для осадконакопления существуют различные возможности проявления обстановок формирования нефтегазоматеринских пород в пределах различных бассейнов седиментации, то с вопросами сохранности сформированных черносланцевых толщ ситуация выглядит несколько по-иному. Вероятно, именно этот процесс, имеющий важнейшее значение для нефтегазоносности, в отличие от географического, геоморфологического и климатического факторов, может быть жестко увязан с геодинамическими особенностями бассейнов седиментации.

Дело в том, что устойчивость осадочного чехла отдельных литосферных плит к тектоническим и метаморфогенным преобразованиям в значительной степени обусловлена толщиной и плотностью нижней части земной коры. Континентальный тип коры практически не погружается значительно в недра Земли. Он может претерпевать интенсивные преобразования лишь в своих периферийных частях, характеризующихся промежуточным, ли-стрически утонченным типом. Соответственно, в его пределах относительно надежно сохраняется осадочный чехол вместе с нефтегазоматеринскими отложениями.

Другая картина характерна для литосферы с океаническим, плотным и относительно тонким типом земной коры. Черносланцевые толщи, сфор-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

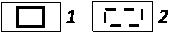

Рис. 4. Схема классификации бассейнов седиментации на основе их тектонической обстановки (по [10] с дополнениями)

Fig. 4. System of sedimentation basins classification based on their tectonic tectonic setting (from [10], complemented)

Тип литосферного субстрата

Континентальный Океанический

Тип плитного движения

Тип плитного движения

Дивергенция Транзит Конвергенция

Дивергенция Транзит Конвергенция

Положение относительно границ плиты

Положение относительно границ плиты

инное

Внутреннее Окраинное

Внутри-платформенный прогиб

Слепой рифт

Внутри-плитный трансформ

Внутри-плитный пулл-апарт

Е

Континен

Внутре ннее Окраинное

Окраинное Внутреннее

тальный Надклинный Задуговый задуговый молассовый ду

тальный

Внутри-плитный пулл-апарт

Внутри-плитный трансформ

Абиссальная равнина

Внутри-платформенный прогиб

Пассивная окраина

Внутри-континентальный предгорный

Внутри-дуговой/ межхребтовый

Предгорный и ретро-предгорный

Пред-дуговый

Океанический каньон

Океанический рифт

Подводная межгорная долина

Внутриокеанический погруженный континент

Внутриконтинентальное море с океанической корой

□3 4

6 7 8 9

Различные обстановки по отношению к сохранности генерационного потенциала ( 1 – 3 ): 1 — весьма устойчивые, 2 — относительно устойчивые, 3 — неустойчивые; геодинамическая характеристика бассейнов ( 4 – 9 ): на континентальной коре ( 4 – 6 ): 4 — внутриплатформенные, 5 — транзитные, 6 — перикратонные; на океанической коре ( 7 – 9 ): 7 — внутриплитные, 8 — транзитные, 9 — периферийные; 10 — континентальная кора в океанической обстановке; 11 — океаническая кора в составе континента.

Полужирным шрифтом выделены обстановки, способствующие накоплению нефтегазоматеринских свит

Different settings relative to generation potential preservation ( 1 – 3 ): 1 — very stable, 2 — relatively stable, 3 — unstable; geodynamic characteristic of basins ( 4 – 9 ): on continental crust ( 4 – 6 ): 4 — intraptatform, 5 — transitional, 6 — cratonic-margin; on oceanic crust ( 7 – 9 ): 7 — intraplate, 8 — transitional, 9 — peripheral; 10 — continental crust in oceanic settings; 11 — oceanic crust as a part of a continent.

Half-dark type indicates settings that contribute to accumulation of oil and gas source formations мированные на океанической коре, чаще всего не способны пережить конвергентные процессы, значительно реже сохраняются в сильнодислоци-рованном и метаморфизованном виде, обычно в составе офиолитовых комплексов в складчатых зонах. Их нефтегазоматеринские качества в этом случае практически уничтожены и не представляют интереса. Гораздо реже на основе океанической коры формируются внутриконтинентальные моря (Черное, Средиземное, Каспийское) или региональные синформы (Прикаспийская, Малая и Большая Венгерские впадины), в пределах которых сформированы весьма перспективные очаги нефтегазовой генерации.

Весьма интересна также обратная картина, когда фрагмент континентальной литосферной плиты — отдельный кратон — оказывается окруженным океанической корой и погружен ниже уровня моря. В качестве примера можно привести континент (континенты) тихоокеанской Зеландии или Омо-лонский массив, в настоящее время входящий в мезозойское складчатое обрамление Сибирской платформы. В пределах Омолонского массива в морских условиях с раннего до позднего триаса, вероятно, на протяжении более 10 млн лет формировалась джу-гаджакская черносланцевая свита (по другим данным — толща) с общей мощностью черных горючих сланцев до нескольких десятков метров.

Таким образом, по наиболее интересному с точ- ки зрения перспектив нефтегазоносности вопросу все выделяемые типы бассейнов седиментации можно разделить по отношению к нефтегазоматеринским толщам (рис. 4). В самом простом случае, например для бассейнов внутриплатформенных прогибов или внутриплатформенных рифтов, нефтегазоматеринская толща, аккумулятивно-топографическая впадина, как и весь осадочный чехол, находятся в слабопреобразованном или незатронутом тектоническими дислокациями состоянии. В случае бассейнов седиментации на базе океанической коры нефтегазоматеринские толщи либо вообще не сохраняются до захоронения в осадочном чехле, будучи вовлеченными в субдуцирование, либо сохраняются в сильно измененном виде в офиолитовых комплексах аккреционных призм и обдуциро-ванных пластин. Промежуточную позицию в этом ряду занимают нефтегазоматеринские толщи окраин континентов. Они, даже в случае уничтожения или существенного преобразования коллизионными процессами, в определенной степени успевают реализовать свой потенциал до стадии орогенеза. В этом примере складчато-надвиговые дислокации значительно разрушают сформированные залежи, но при этом частично переформируют их, отжимая УВ к фронтальной части орогена. В подобных случаях весьма сложно установить очаги нефтегазообра-зования и часто приходится иметь дело с мощными тектоническими зонами, сложенными чернослан-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

цевыми толщами, в составе дислоцированных толщ складчатых областей. Толщины этих образований, их тектоника и литологический состав, возможно, свидетельствуют в пользу их вторичного нефтена-сыщения при последующем метаморфизме.

Выводы

-

1. В настоящее время термин « осадочный бассейн» является достаточно проблемным и несколько устаревшим в свете современных знаний об эволюции земной коры, о взаимоотношениях осадочных стратифицированных и складчатых мета-морфогенных образований на границах платформ и орогенов.

-

2. При этом выбор районов и направлений нефтегазовых геолого-разведочных исследований на начальной стадии регионального этапа требует определенного упрощения. Такая ситуация позволяет продолжать рассматривать осадочные бассейны в их классическом понимании в качестве наиболее обоснованных объектов для постановки региональных геолого-разведочных работ на нефть и газ.

-

3. Однако дальнейшие, углубленные исследования седиментационных, геодинамических и нефте-

- газоэволюционных процессов требуют детальных реконструкций. Объектами последующих стадий регионального этапа должны являться бассейны седиментации и их составляющие. Кроме того, важнейшую роль играет изучение бассейнов породо-образования, в той их части, которая существенно преобразована тектоническими и метаморфоген-ными процессами.

-

4. Бассейны седиментации можно классифицировать с геодинамических позиций, что, в свою очередь, не всегда дает возможность напрямую оценить их перспективы нефтегазоносности, но позволяет дифференцировать их в меньшей степени по отношению к накоплению и в большей — к сохранению нефтегазоматеринских толщ до стадии генерации УВ.

-

5. Степень сохранности нефтегазоматеринских отложений, тесно связанная с масштабами нефтегазоносности, несоизмеримо выше в континентальных бассейнах. Весьма высокими перспективами накопления нефтегазопроизводящих пород обладают внутриконтинентальные моря с океаническим типом коры.

Список литературы Осадочные бассейны и бассейны седиментации: терминология, главные отличия, принципы выделения, классификации и использования в нефтегазовой геологии

- Алексеев А.С., Барабошкин Е.Ю., Болотов С.Н. и др. Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов. -М.: ЦРГЦ, 1999. - 524 с.

- Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция / Под ред. Ю.Г. Леонова, Ю.А. Воложа // Труды ГИН РАН. -Вып. 543. - М.: Научный мир, 2004. - 526 с.

- Тимофеев П.П. Основные проблемы современной литологии и задачи Межведомственного литологического комитета // Литология и полезные ископаемые. - 1978. - № 6. - С. 3-15.

- Дмитриевский А.Н. Основные принципы палеогеологического районирования // Геология нефти и газа. - 1994. - № 1. - C. 2-4.

- НаливкинВ.Д. Нефтегеологическое районирование // Принципы нефтегеологического районирования в связи с прогнозированием нефтегазоносности недр: труды всесоюз. совещ. (24-25 декабря 1973 г., Москва). - М.: Недра, 1976. - С. 52-61.

- Никишин А.М. Механизмы формирования осадочных бассейнов // Соросовский образовательный журнал. - 2001. - Т. 7. -№ 4. - С. 63-68.

- Einsele G. Sedimentary Basins, Evolution, Facies and Sediment Budget. 2nd Edition. - Springer-Verlag, 2000. - 792 p.

- Юдин В.В. Надвиговые и хаотические комплексы. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. - 252 с.

- Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F. How many rifting events preceded the development of the Ara?uaf-West Congo orogen? // Geonomos. 2011. - Т. 19. - № 2. - С. 244-251. DOI: 10.18285/geonomos.v19i2.56.

- Philip A. Allen, John R. Allen. Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment. Third Edition. - John Wiley & Sons, Ltd; 2013. - 326 p.

- Романовский С.И. Литогеодинамика осадочных бассейнов. - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1996. - 44 с.

- Demaison G., Huizinga H.J. Genetic classification of petroleum systems using three factors: charge, migrationand entrapment / Под ред. L.B. Magoon, W.G. Dow // The Petroleum Systemdfrom Source to Trap. AAPG Memoir. Vol. 60. - 1994. DOI: 10.1306/m60585c4.

- Романкевич Е.А., Ветров А.А., Пересыпкин В.И. Органическое вещество Мирового океана // Геология и геофизика. - 2009. -Т. 50. - № 4. - С. 401-411.

- Грачевский М.М. Палеогеоморфологические предпосылки распространения нефти и газа // Тр. НИЛЗарубежгеология. Вып. 32. -М.: Недра, 1974. - 155 с.

- WignallP.B. Black Shales. - New York: Oxford University Press, 1994. - 127 c.

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимия черных сланцев. - Ленинград: Наука, 1988. - 272 с.

- Романкевич E.A. Геохимия органического вещества в океане. - M.: Наука, 1977. - 256 c.