Ослабление короткоимпульсного сигнала в лесной среде в Х-диапазоне

Автор: Доржиев Б.Ч., Очиров О.Н., Содномов Б.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (51), 2014 года.

Бесплатный доступ

Измерено ослабление короткоимпульсного сигнала в лесной среде в Х-диапазоне. Измерения проведены на базе измерительной установки с несущей частотой 9,95 ГГц и длительностью импульса 9 нс. Выявлен эффект радиопросвечивания на значительную глубину. Определен коэффициент погонного ослабления для данного эксперимента.

Короткоимпульсный сигнал, длительность импульса, непрерывное электромагнитное исследование передачи

Короткий адрес: https://sciup.org/142142979

IDR: 142142979 | УДК: 537.877

Текст научной статьи Ослабление короткоимпульсного сигнала в лесной среде в Х-диапазоне

Исследования ослабления радиоволн растительными покровами проводятся в течение продолжительного времени. Первые сведения о влиянии лесов на распространение электромагнитных волн относятся еще к 1932 г., когда В.И. Пейсиковым было установлено, что дальность связи в лесу значительно меньше, чем на открытой местности. Даже с расширением радиовещательных и телевизионных сетей проводились работы разных авторов по оценке влияния лесов на прием радиосигналов. При этом во многих работах полученные результаты носили частный характер из-за отсутствия данных о параметрах самих лесных сред. В 1960-е гг. в связи с известными событиями американскими авторами была проведена серия целенаправленных работ по определению дальности связи в условиях джунглей. Результаты этих работ были положены в основу различных моделей для учета влияния лесов. Не останавливаясь на практическом направлении этих работ, отметим, что, хотя эти модели были удобны для применения, они не приводили к пониманию физического механизма распространения радиоволн в лесной среде. В 1980-е гг. в результате интенсивного решения задач радиолокационного зондирования растительных покровов были разработаны модели, позволяющие оценить электрические параметры лесной растительности в диапазоне сантиметровых и дециметровых волн. В микроволновой области P, L, S, C, X и K диапазонах (0,23-18 гГц) лесные массивы полупрозрачны для электромагнитных излучений. В этой области радиоспектра объем леса дает более существенный отклик на зондирующее излучение по сравнению с более длинноволновым диапазоном. Следующим шагом в этом направлении является использование короткоимпульсных сигналов, имеющих малый импульсный объем, высокое пространственное разрешение, обладающих большей информационной емкостью и рядом других преимуществ.

В этом отношении импульсы пикосекундной длительности перекрывают весь спектральный диапазон. Однако известные литературные данные [1] указывают на относительно небольшую глубину зондирования лесов такими сигналами. Использование сигналов с длительностью импульса порядка 10 нс показывает более глубокое проникновение вглубь лесной среды, что указывает на возможность решения ряда практических задач применительно к области дистанционного зондирования [2].

Целью данной работы является оценка коэффициента ослабления сверхкороткоимпульсного сигнала в лесной среде на основе прямых измерений.

Методика измерений и результаты эксперимента

В качестве тестового участка был выбран участок соснового леса Степнодворецкого лесничества, одного из 18 эталонных лесничеств России. Оно расположено на восточном побережье оз. Байкал, в геоморфологическом отношении представляет прибайкальскую равнину со средней высотой 477 м над уровнем моря. Для проведения экспериментов был определен участок однородного соснового леса, на котором, в свою очередь, были измерены его таксационные характеристики. Участок леса был разбит на квадраты со сторонами 10х10 м, составлен план данного участка с нанесением расположенных деревьев и произведен обмер их высот и диаметров. Полученные следующие параметры: средний диаметр деревьев равен 21,84 см, средняя высота составила 17 м, средняя плотность – 14,05 дер./100 м2. При этом среднее расстояние между деревьями составило 2,67 м. Общий вид тестового участка леса со стороны просеки и измерительный комплекс показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид тестового участка и измерительного комплекса

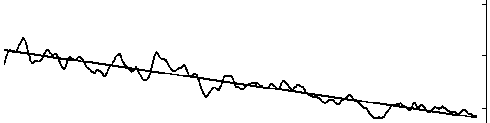

Первая серия экспериментов была проведена с использованием измерительного комплекса, в состав которого входят наносекундный радар с рабочей частотой 10 ГГц и длительностью импульса 10 нс, цифровой осциллограф TDS 1012 и ноутбук. Использована горизонтальная схема локации леса, при этом расстояние от радара до кромки леса составляло 30 м. В качестве примера на рисунке 2 приведена одна из реализаций принимаемого сигнала. При данной геометрии задачи основной вклад в результирующее поле вносит отраженные сигналы от стволов деревьев. За аналитический сигнал принимается огибающая отраженных импульсных сигналов, при этом локальные максимумы соответствуют отражениям от отдельных деревьев. Этот эффект объясняется разрешающей способностью данного радара, составляющей 1,5 м с учетом среднего расстояния между деревьями.

1.2

0.8

S

0.6

0.4

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Depth, m

Рис. 2. Осциллограмма лесного массива

Как следует из представленных данных (см. рис. 2), уровень принимаемого сигнала с расстоянием убывает, что обусловлено фоновым ослаблением при прохождении внутри лесной среды. Отраженные сигналы наблюдаются до 200 м, при этом до расстояния порядка 150 м можно отметить монотонное убывание огибающей амплитуды. Аппроксимируя дистанционную зависимость уровня сигнала на этом участке линейной, можно оценить коэффициент погонного ослабления как отношение разностей сигналов в дБ к разности соответствующих расстояний. Для перевода уровня сигнала в дБ использовалась вольт-ваттная характеристика приемника радара. Среднее значение коэффициента погонного ослабления, оцененное таким образом по 40 трассам, составило 0,2 дБ/м.

Следующие эксперименты были проведены с использованием указанного наносекунд-ного радара и отдельного приемного узла. В качестве приемной антенны использовалась параболическая антенна с диаметром зеркала 640 мм, которая устанавливалась на высоте 2 м от поверхности земли. Приемник имеет ступенчатую регулировку усиления СВЧ-тракта через 10 дБ. Динамический диапазон с регулировкой усиления составляет 70 дБ. Для каждого значения входного аттенюатора имеются сквозные амплитудные характеристики приемника, что позволяет перевести значения уровня входного сигнала в уровни мощности.

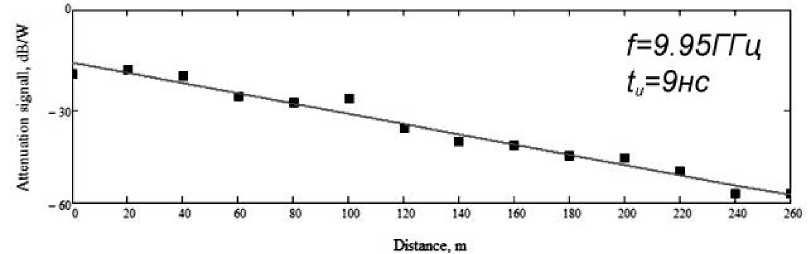

Методика измерений уровня принимаемого сигнала заключалась в следующем. Радар устанавливался на расстоянии 30 м от кромки леса, приемник – внутри леса. Первая точка измерений находится непосредственно на кромке леса, а следующие ‒ на расстоянии 20 м перпендикулярно кромке. Принимаемый сигнал записывался на ноутбук через USB-осциллограф и по форме представлял собой отдельный пик, причем максимальное значение наблюдалось при направлении на передатчик. Можно было бы ожидать, что при небольших изменениях угла места амплитуда сигнала будет уменьшаться с одновременным «растяжением» импульса. Однако поворот антенны даже на единицы градусов приводит к полному исчезновению сигнала, что, по-видимому, свидетельствует о предельной локализации сигнала. На рисунке 3 представлена дистанционная зависимость уровня сигнала, которая имеет четко выраженную линейную зависимость.

Рис. 3. Дистанционная зависимость уровня сигнала

Здесь необходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, данные экспериментов в обоих случаях показывают существенное прохождение короткоимпульсных сигналов вглубь лесной среды. Во-вторых, выявлено отличие от ранее известных зависимостей ослабления волн при распространении внутри лесной среды, таких как экспоненциальная и даже степенная, что свидетельствует о совершенно ином механизме распространения короткоимпульсных сигналов. Коэффициент погонного ослабления, оцененный по аналогичной методике, в случае прямых измерений составляет 0,157 дБ/м при горизонтальной поляризации излучения и приема.

Выводы

Выявлен эффект радиопросвечивания лесной среды в Х-диапазоне, заключающийся в прохождении короткоимпульсных сигналов на значительные расстояния, а именно вплоть до 300 м, что ранее в литературе не отмечалось.

Использование короткоимпульсных сигналов увеличивает разрешающую способность радаров, что в случае наземных измерений позволяет определить с большой точностью местоположение отдельных объектов, в частности стволов деревьев. Сочетание этих факторов указывает на возможность зондирования лесных сред с целью определения горизонтальной структуры древостоя леса с последующей оценкой запаса стволовой древесины и биомассы леса.