Основной государственный экзамен по физике в 2022 году: анализ заданий, затруднения и рекомендации

Автор: О.М. Степанчук

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Основной государственный экзамен – 2022

Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.

Бесплатный доступ

Описаны особенности выполнения выпускниками 9-х классов в ходе ОГЭ заданий базового и повышенного уровня сложности. Охарактеризованы затруднения и ошибки выпускников, показаны результаты выполнения заданий (в %), выделены основные группы причин неудачного выполнения заданий выпускниками, даны рекомендации учителям

Основной государственный экзамен (ОГЭ), содержательно-методический анализ, задания базового уровня сложности, задания повышенного уровня сложности, качественные задачи, затруднения выпускников, результаты ОГЭ

Короткий адрес: https://sciup.org/14124875

IDR: 14124875

Текст статьи Основной государственный экзамен по физике в 2022 году: анализ заданий, затруднения и рекомендации

Основной государственный экзамен (ОГЭ) входит в Единую систему оценки качества образования в России1 в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА). Сдав ОГЭ, выпускники 9-х классов могут продолжить обучение в старших классах и в соответствующих профессиональных образовательных организациях.

Учебный предмет «Физика» занимал пятое место среди предметов по выбору для сдачи ОГЭ в Волгоградской области в 2022 г. после обществознания, географии, биологии, информатики. Эту дисциплину выбрали 8,8% выпускников. Отмечаем снижение популярности предмета, так как, к примеру, в 2019 г. физику выбрали для сдачи во время ОГЭ более 13% девятиклассников.

Одновременно с этим отмечаем ухудшение результатов экзамена. Качество знаний выпускников в ходе ОГЭ составило менее 50%. Оценку «5» получили лишь 10,4% участников, а «4» – 37,5%. Для сравнения в 2019 г. качество знаний было более 82%.

Объяснить такое ухудшение можно, прежде всего, тем, что выпускники 2022 г., учась в 7 классе, то есть на первом году изучения физики, всю четвертую четверть находились на дистанционном обучении в связи с пандемией коронавируса. Это привело к упущениям в освоении важнейших элементов содержания обучения физике. В частности, таких элементов, как: «Правило равновесия рычага», «Блоки», «Правило моментов», «Механическая энергия» и др. Обучающиеся были лишены возможности проведения лабораторных экспериментов по изучению простых механизмов, что снизило качество формирова- ния у них универсальных учебных действий, применения которых требуют задания современных КИМ ОГЭ по физике. Помимо этого, в 2020 г. ОГЭ вовсе не было, а в 2021 г. он проводился не в традиционном формате. Но это не главные причины снижения качества подготовки выпускников к ОГЭ.

Содержательно-методический анализ2 выполнения выпускниками заданий на примере открытого варианта КИМ ОГЭ 2022 года позволяет сформулировать основные причины затруднений обучающихся.

* Так, среди заданий базового уровня сложности наибольшие затруднения вызвали первые 8 заданий. От 20% до 40% участников ОГЭ оставляли эти задания невыполненными, что следует из анализа веера ответов к открытому варианту. В среднем эффективность выполнения не превышали 40%.

V Так, в задании № 1 на соотнесение физических понятий и примеров почти 30% выпускников не смогли дать ответ.

Задание № 1. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ |

ПРИМЕРЫ |

|

А) Физическая величина |

|

|

Б) Физическое явление |

|

|

В) Физический закон (закономерность) |

Задание требует от выпускников понимание различия между физическими понятиями. Чаще всего участники ОГЭ путали физическое явление и физический закон (закономерность). Чтобы устранить подобные затруднения, на первых уроках физики в 7 классе необходимо организовывать тренировочные работы, при выполнении которых требуется различать понятия «физиче- ское явление», «физическая величина», «тело», «вещество», «единица измерения».

V В задании № 2 требовалось установить соответствие между двумя формулами и соответствующими величинами. Лишь 30% участников в бланк ответов вносили только одну цифру. Дать объяснение такой ситуации затруднительно.

V Задание № 3 требовало назвать наблюдаемое явление при перемещении магнита внутри катушки. Но 42% участников ОГЭ не увидели явление электромагнитной индукции. Это позволяет предположить, что на уроке данное явление подчас не демонстрируется. В то время как такая демонстрация является обязательной к показу, и отсутствие оборудования не может быть оправдательной причиной. В современных условиях имеется возможность показать видеозапись опыта, воспользовавшись ресурсом интернета.

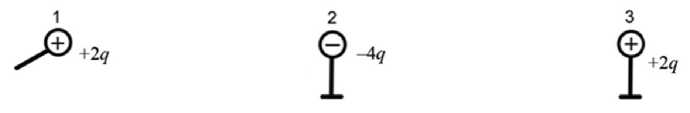

V В задании № 8 было необходимо найти отношение конечного и начального заряда шарика после его взаимодействия с другими зарядами. Участники ОГЭ неверно нашли данное отношение.

Задание № 8. Металлический шарик 1, имеющий заряд +2q, приводят поочередно в соприкосновение с двумя такими же шариками 2 и 3, имеющими заряды соответственно –4q и +2q. Все шары укреплены на изолирующих подставках (рис. 1).

Рис 1. Иллюстрация задания № 8

В этом задании необходимо правильно применить закон сохранения заряда. Самый популярный неправильный ответ: отношение конечного и начального заряда шарика после его взаимодействия с другими зарядами равно «4». Он получен в результате неверных математических вычислений.

Чтобы предотвратить подобные ошибки, необходимо чаще решать задачи, в которых нужно найти не абсолютное значение величины, а отношение величин: это позволит обучающимся лучше понять функциональную зависимость между величинами.

V В качестве общего вывода отметим, что ни одно задание базового уровня сложности не было полностью выполнено всеми участниками ОГЭ.

-

* Среди заданий повышенного уровня сложности наихудшие результаты показаны при решении задания № 16, где было необходимо выбрать два верных утверждения на основе анализа результатов опыта по изучению силы трения скольжения. Верный ответ дали лишь 25%.

-

V Задание № 16 повышенной сложности проверяет умение интерпретировать результаты эксперимента, владение методами научного познания.

Задание № 16. Ученик провел эксперимент по изучению силы трения скольжения, перемещая брусок с грузами равномерно по горизонтальным поверхностям с помощью динамометра (рис. 2). Погрешность измерения силы трения составляет ±0,1 Н.

Рис. 2. Изучение силы трения скольжения

Результаты экспериментальных измерений массы бруска с грузами m, площади соприкосновения бруска и поверхности S и приложенной силы F представлены в таблице:

|

№ опыта |

Поверхность |

m, г |

S, см2 |

F, Н |

|

1 |

Деревянная рейка |

200 |

30 |

0,8 |

|

2 |

Пластиковая рейка |

200 |

30 |

0,4 |

|

3 |

Деревянная рейка |

100 |

20 |

0,4 |

|

4 |

Пластиковая рейка |

400 |

20 |

0,8 |

Из ниже предложенного в таблице перечня выберите два утверждения, соответствующие проведенным опытам. Укажите их номера.

|

1) |

Сила трения скольжения не зависит от массы бруска с грузами. |

|

2) |

Трение скольжения между бруском и деревянной рейкой больше трения скольжения между бруском и пластиковой рейкой. |

|

3) |

Сила трения скольжения зависит от материала, из которого изготовлена соприкасающаяся с бруском поверхность. |

|

4) |

При увеличении массы бруска с грузами сила трения скольжения увеличивается. |

|

5) |

Сила трения скольжения зависит от площади соприкосновения бруска и поверхности. |

Такие задания выполняются традиционно плохо. Наиболее встречаемой ошибкой был выбор выпускниками утверждения 4. Участники ОГЭ не учли, что нет такой пары опытов, в которой все параметры, кроме массы груза, были бы одинаковы (площадь поверхности, характер поверхности).

Это свидетельствует о том, что выпускники не усвоили главный принцип проведения эксперимента: анализировать можно только влияние одного фактора.

Для того чтобы избежать подобных ошибок, необходимо проводить лабораторные работы, обращая при этом внимание на планирование их проведения. Следует избегать выполнения по инструкции. Ведь при таком подходе учащиеся не осознают причинно-следственных связей, не видят проявление законов и закономерностей. Ход работы нужно научиться прогнозировать исходя из цели.

-

V Среди заданий высокого уровня сложности выпускники лучше всего справились с экспериментальным заданием № 17. В нем было необхо-

- димо выполнить косвенные измерения по нахождению жесткости пружины.

V Наибольшие затруднения вызывало решение задач № № 24 и 25, где требовалось применение законов из нескольких содержательных разделов.

Задание № 24. Стальной молот падает с некоторой высоты, забивает сваю и нагревается при ударе на 0,1 °С. При этом на нагревание молота идет 50% энергии. С какой высоты падает молот? Удар считать абсолютно неупругим.

Задача требует применения закона изменения энергии с учетом потери механической энергии телом и перехода ее в тепловую. При записи выражений типичной ошибкой было то, что не учитывался процент энергии, переходящей в тепловую энергию.

Выражение записывалось таким образом: mgh=cmΔt.

Поэтому более одного балла за такое решение не выставлялось.

* Отдельного внимания заслуживают качественные задачи. Их решение позволяет проверить, умеют ли выпускники объяснять наблюдаемые явления с применением изученных физических законов и закономерностей.

V Задание № 21. В барометрическую трубку ртутного барометра (опыт Торричелли) попал пузырек воздуха. Будут ли, и если будут, то как, отличаться показания барометра от показаний «правильного» ртутного барометра? Ответ поясните.

V Большинство выпускников дали неверный ответ: «показания не изменятся». Но при этом никак не аргументировали свою позицию.

Мы предполагаем, что главная проблема состоит в том, что у выпускников нет представления о том, как выглядит барометрическая трубка ртутного барометра. Следовательно, участники ОГЭ дали ответ «на удачу». Даже среди тех, кто получил «5», доля справившихся менее 70%.

V Для улучшения результатов выполнения качественных задач с развернутым ответом необходимо при изучении новых учебных тем обязательно разбирать все типовые опыты, работу экспериментальных установок, а также для иллюстрации проявления физических закономерностей и законов обращаться к жизненному опыту обучающихся, к устройству несложных приборов, с которыми они могли сталкиваться в жизни.

Например, иллюстрировать закон Архимеда можно на примере работы плавательного пузыря рыбы, явление теплового расширения тел на примере жидкостных термометров и проч. Существует также перечень простейших приборов и устройств, принципы действия которых обязательно должны уметь объяснять выпускники.

Для того чтобы комбинированные задачи решались выпускниками лучше, необходимо избегать решения задач только на «подстановку».

Следует учить анализировать условие, видеть в ситуации проявление физических законов и закономерностей, а не простому подбору «подходящей» формулы.

V Среди успешно усвоенных элементов содержания и освоенных умений по результатам ОГЭ можно выделить:

– изображение предмета в плоском зеркале (задание № 9);

– радиоактивные распады (β-распад, задание № 10 );

– выталкивающая сила: определение характера изменения величин в процессах (задание № 11);

– равномерное прямолинейное движение: определение скорости (задание № 14);

– определение цены деления и предела измерения приборов (задание № 15);

– проведение косвенных измерений (закон Гука).

V По результатам ОГЭ недостаточно усвоенными можно считать следующие элементы содержания / освоенные умения:

– различение физических величин, явлений и законов;

– формулы вращательного движения;

– явление электромагнитной индукции;

– распознавание явления по его определению, описанию, характерным признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление на примере явления совершения газом работы и изменения его внутренней энергии;

– нахождение отношения плотностей двух тел одинакового объема и масс, отношение которых представлено на диаграмме;

– изменение импульса тела, изменение скорости которого показано на графике;

– применение закона сохранения заряда.

* В заключение подведем итог и отметим основные группы причин неудачного выполнения заданий выпускниками:

– низкий уровень сформированности УУД логической группы: анализ, соподчинение категорий, вычленение главного и второстепенно, составление плана решения;

– сложности в работе с информацией, заданной в разных видах, затруднения анализа сочетанной информации (графическая и текстовая, графическая и табличная и т.д.);

– неумение решать учебные задачи, выходящие за рамки стандартных формулировок, требующих простой подстановки параметров в формулы.

Поскольку все перечисленные причины являются следствием низкого уровня сформирован-ности функциональной грамотности, то учителям физики важно обратить особое внимание в педагогической деятельности на данное требование ФГОС основного общего образования.