Основные аспекты интеграции научных культур

Автор: Плугина Наталья Александровна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Философия образования

Статья в выпуске: 1 (66), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются основные аспекты интеграции естественно-научной и гуманитарной культур. Анализируются различные методологические подходы к понятию «диалог научных культур». Приводится взаимосвязь периодов развития понятия «культура» со степенью сформированности понятия «диалог научных культур».

Диалог научных культур, интеграция культур, концепция диалога научных культур

Короткий адрес: https://sciup.org/147136822

IDR: 147136822 | УДК: 001.3

Текст научной статьи Основные аспекты интеграции научных культур

Актуальность заявленной темы объясняется тем, что интеграция научных культур наряду с такими направлениями, как гуманизация, фундаментали-зация, технологизация, стандартизация и компьютеризация, является одной из ос новных тенденций развития современных государственных образовательных систем и служит основой для их реализации.

Разнообразие точек зрения на определение категории «культура» показывает, что это — сложное и многогранное

явление, не имеющее в мировой науке единого понимания. Автор концепции «Школы диалога культур» В. С. Библер отмечает, что «культура есть постоянно возобновляемый диалог различных культур» [2, с. 23]. В данном случае ключевым является слово «различных», поскольку без различия субъектов не может быть диалога. Описания отдельных аспектов (или элементов), сбора фактов недостаточно для понимания культуры как целостного социального образования. Диалогичность выступает условием и способом изучения мира культуры, а на наш взгляд, является еще и одним из аспектов интеграции научных культур. М. М. Бахтин подчеркивает тот факт, что гуманитарное мышление представляет собой большой диалог образовательных культур [1]. В. С. Библер обращает внимание на то, что «присвоение» гуманитарного и естественно-научного знания одним человеком приводит к столкновению различных способов познания мира, различных типов мышления в одном сознании [2, с. 23]. Это позво ляет рассматривать суть диалога научных культур как принципа построения содержания образования и построения отдельной образовательной концепции. Именно поэтому возникает необходимость теоретического объяснения и разработки теории, раскрывающей взаимосвязь отдельных элементов культуры, т. е. изучения механизма диалога культур.

Таким образом, целью настоящей статьи является раскрытие роли диалога научных культур как основного аспекта их интеграции.

М. М. Бахтин характеризует диалог как онтологическое отношение, определяющее особое состояние человеческого существования, в основе которого лежит представление о диалогической отнесенности к другому как важной бытийной характеристике человека, как процессе самопознания и одновременного познания окружающих [1].

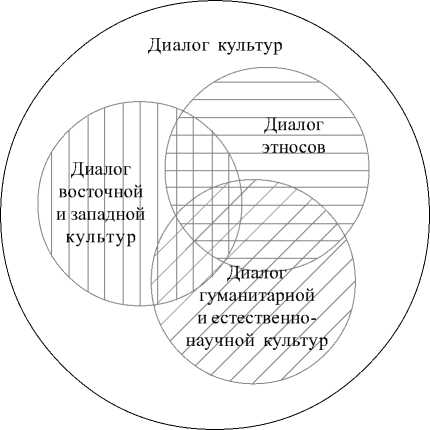

Рассмотрим родовые отношения диалога естественно-научной и гуманитарной культур. Представим их для наглядности с помощью кругов Эйлера (рисунок).

Родовые отношения понятия «диалог научных культур»

Для осознания диалога научных культур необходимо уяснить специфику естественно-научной и гуманитарной культур.

Естественно-научная и гуманитарная культуры основаны на научном знании, которое в современных условиях обновляется и пополняется быстро нарастающими темпами, так что уже отдельный человек не в состоянии усвоить весь объем информации, накопленный науками. Эволюция природы от микро- до ме- гамиров изучается естественными науками. Понятие «естественно-научная культура» включает в себя следующие компоненты: 1) исторический объем информации, полученный в результате изучения эволюции природы и развития общества; 2) обобщенный и структурированный объем информации о различных сферах бытия, который в сокращенноконцентрированной форме актуализирован и доступен усвоению; 3) фактически усвоенное конкретным человеком содержание накопленного и актуализированного знания о природе и общественных ценностях.

Естественно-научное знание, на наш взгляд, имеет две основные особенности: 1) развитый математический аппарат, описывающий соответствующие теории, а также методы и средства экспериментальных исследований, основной целью которых является разработка методов решения задач с непосредственным выходом в практику; 2) мировоззренческий компонент, который вносит вклад в понимание человеком современного мира и своего места в нем.

Естественно-научная культура во многом исключает субъективизм ученого и предполагает учет принципа относительности к средствам наблюдения. Ее специфика состоит в том, что знаниям о природе свойственна высокая степень математизации и объективности. Наоборот, специфика гуманитарной культуры — в том, что знание о системе ценностных зависимостей в обществе активизируется исходя из принадлежности человека к определенной социальной группе. Основой актуализаций служат общечеловеческие ценности (гуманизм, демократия, права человека, нормы морали и т. д.), что подразумевает субъективизм данных наук.

Мы полагаем, что создание образовательной среды диалога научных культур отражает следующие смыслы: 1) соответствие природе понимания, основанной на гуманитарном и естественно-научном знании, создание логических (рациональных) компонентов мышления; 2) отражение современных тенденций развития образования, построенного на личностно ориентированном и личностно-деятельностном подходах; 3) соответствие природе искусства, создание иррациональных (образных) компонентов мышления. Разработка такой образовательной среды выступает, на наш взгляд, аспектом интеграции и является темой для отдельной статьи.

Взаимосвязь естественно-научной и гуманитарной культур заключается в следующем: они имеют единую ценностно-ориентированную основу, выраженную в потребностях человека и человечества в создании оптимальных условий для самосохранения и совершенствования, когда каждый процесс и явление рассматривается с точки зрения природной или экономической целесообразности; осуществляют взаимообмен достигнутыми результатами; дополняют друг друга в историко-культурном процессе; участвуют в формировании единой целостной научной картины мира; отражают единство природы и общества через определение общечеловеческих ценностей.

Единство окружающего нас мира, который можно рассматривать как систему, также выступает одним из аспектов интеграции. Отметим, что в нем виды, формы и способы существования материи взаимосвязаны, поэтому две картины мира — естественно-научную и гуманитарную — следует анализировать и изучать с использованием интегративных отношений, составляющих основу диалога научных культур.

Несмотря на указанные различия, естественно-научная и гуманитарная культуры неразрывно связаны друг с другом, поскольку являются результатом работы разума и рук человека (человек остается неотъемлемой частью природы), формируют его мировоззрение — каждая свою часть; они имеют много «пограничных» проблем, предметная область которых едина, используют общую методологию познания, генетически обусловлены особенностями человеческого мозга.

Интенсивное развитие естественных наук и создаваемых на их базе техноло- гий способно порождать объекты, ставящие под угрозу существование всего человечества (ядерное оружие, генноинженерные монстры и др.), поэтому необходима гуманитарная экспертиза указанных технологий, предполагающая проверку на совместимость с главной общечеловеческой ценностью — жизнью человека.

Все, что делает человек (в том числе в сфере естественно-научного знания и культуры), должно быть наполнено смыслом, целесообразностью; постановка целей развития естественно-научной культуры не может быть осуществлена внутри нее самой, такая задача требует большей широты обзора, позволяющей учитывать и основные гуманитарные ценности.

Гуманитарное знание пользуется достижениями естественно-научной куль туры (образ строгости, точности и доказательности научного знания) и количественными методами исследования. Гуманитарные исследования обогащаются техническим оснащением, например в процессе компьютеризации, что способствует установлению связи гуманитарных и естественных наук.

С. Л. Суворова приводит основные периоды развития понятия «культура» [4]. Для удобства восприятия мы представили информацию в табличной форме. В рамках данной статьи важными являются степень сформированности понятия «диалог научных культур» на каждом из выделенных этапов (столбец 3), а также методологический подход (столбец 4) и его конкретная реализация в профессиональном образовании (столбец 5).

Взаимосвязь периодов развития понятия «культура» со степенью сформированности понятия «диалог научных культур»

|

Этап |

Основные итоги этапа |

Степень сформированности понятия «диалог научных культур» |

Основной методологический подход к реализации диалога культур |

Реализация диалога культур в профессиональном образовании |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. Античность — середина XIX в. |

Формируется семантическое поле термина «культура» |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

2. Середина |

Предпринимаются |

Имеются некоторые |

Личностно ори- |

Моделирование структу- |

|

XIX — 20-е гг. XX в. |

попытки синтеза некоторых аспектов социальной жизни с помощью понятия «культура» |

предпосылки формирования |

ентированный Культурологический |

ры в процессе профессиональной подготовки Разработка критериев деятельности |

|

3. 20 — 80-е гг. XX в. |

Отчетливо проявляются две основные тенденции в изучении культуры как социального феномена: исследование отдельных направлений культуры (материальной, духовной, культуры личности, социальной культуры, культуры общения, культуры поведения и др.) |

Складываются основания для трактовки понятия и интеграции различных сторон культуры, рассмотрения данного феномена как целостности |

Системный Технологический Оптимизационный |

Определение совокупности методов и приемов изучения диалога культур Использование программированных заданий и упражнений Определение критериев диалога культур, построение на их основе идеальной модели |

^ 3^^ iSSSSSSSSSSSS ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ jWWWSSS^®

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

4. 80-е гг. |

Появляется новая от- |

Обсуждается и фор- |

Идейно-поня- |

Использование системы |

|

XX в. — настоящее время |

расль знания, связанная с понятием «культура» |

мируется понятие |

тийный Процессный Контекстный Синергетический |

понятий Формирование условий и ресурсов для осуществления Перестройка системы образования с учетом диалога культур Обеспечение возможности обмена информацией с подсистемами более высокого уровня |

Последний столбец таблицы иллюстрирует тот факт, что для реализации диалога научных культур в полном объеме необходим синтез различных подходов. Более подробно истолкование основных подходов, важных для интеграции научных культур в профессиональном образовании, рассмотрено нами в другой статье [3]. Синтез методологических подходов, отражающих реализацию диалога научных культур, является следующим аспектом интеграции научных культур.

Таким образом, диалог научных культур выступает, на наш взгляд, одним из основных аспектов интеграции научных культур наряду с синтезом методологических подходов, раскрывающих его содержание. В плане дальнейшего исследования этой проблемы следует отметить такое перспективное направление, как создание образовательной среды диалога научных культур, предполагающее разработку соответствующей концепции.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Библер, В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика и культура / В. С. Библер. — Москва : Прогресс, 1991. — 176 с.

-

2. Библер, В. С. От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. — Москва : Политиздат, 1991. — 413 с.

-

3. Плугина, Н. А. Интеграция естественно-научной и гуманитарной культур при реализации идейно-понятийного подхода в профессиональном образовании / Н. А. Плугина // Интеграция образования. — 2011. — № 2 (63). — С. 61—67.

-

4. Суворова, С. Л. Формирование коммуникативно-дискурсивной культуры будущих учителей : дис. ... д-ра пед. наук / С. Л. Суворова. — Челябинск, 2005. — 380 с.

Поступила 27.04.11.