Основные этапы изучения девонской системы на европейском северо-востоке России

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128393

IDR: 149128393

Текст статьи Основные этапы изучения девонской системы на европейском северо-востоке России

В 2009 г. исполняется 170 лет девонской системе, которая была установлена Р. Мурчисоном и А. Седжвиком в Англии в 1839 г. В России девонские отложения впервые были выявлены Р. Мурчисоном, Э. Вернейлем, И. Блазиусом, В. Бетлинг-ком и Е. Робером в 1940 г. во время исследований, проведенных ими в бассейнах рек Андомы и Вытегры и в районах, примыкающих к южному побережью Онежского озера. Вскрывающаяся здесь терригенная толща была отнесена учеными к формации древнего красного песчаника. В. Бетлингк обнаружил в этой толще остатки девонских рыб. Первые сведения об отложениях девонской системы в Печорском крае были получены после путешествия в 1843 г. графа А. Кейзерлинга по этой территории.

Р. Мурчисон (1792—1871)

Однако задолго до выделения девонской системы соответствующие ей отложения были известны населению северо-востока европейской части России, а заключенные в них полезные ископаемые применялись в практической деятельности человека. Первые сведения о полезных ископаемых в девоне относятся к началу XIII в., когда было открыто рудопроявление меди в алевролитах и песчаниках девона нa р. Цильма. В 1491—1492 гг. царь Иван III послал на Цильму партию “рудо- знатцев”, которая обнаружила на этой реке ниже устья р. Косма серебряные и медные руды. В 1492 г. началась разработка этих руд и организовано производство медных и серебряных монет.

А. Седжвик (1785—1872)

К числу наиболее древних горных промыслов в Печорском крае относится также разработка нефти на р. Ухта. Имеются данные о том, что еще племя чудь, некогда населявшее северо-восток европейской части России, добывало здесь нефть в ямaх и применяло ее как целебное средство и смазочный материал. О добыче нефти на указанной реке упоминается в Двинской летописи XV в. Ухтинская нефтяная залежь была известна Петру I. В 1697 г. он отправил пробы доманика нa исследование в Голландию. Перегонку ухтинской нефти делал в своей лаборатории M. В. Ломоносов.

Впервые промышленная разработка нефти на р. Ухта была начата в 1745 г. архангельским купцом Федором Пряду-новым, построившим первое в мире нефтеперегонное предприятие.

Однако начало планомерным исследованиям девонской системы нa рассматриваемой территории было положено именно А. Кейзерлингом во время путешествия в Печорский край, впервые составившим научное описa- ние Ухтинского нефтеносного района. Он считал, правда ошибочно, что нефтесодержащей породой здесь является так называемый доманик — известково-глинистый сланец, пропитанный нефтью, который он отнес к нижнему девону. Ha основании собранных им остатков фауны А. Кейзерлинг также впервые выделил девон на Печорском Урале в выходах по верхней Печоре и Илычу. В региональном плaне данные наблюдений А. Кейзерлинга позволили ввести в науку понятие «Тиманской кряж» как крупную не только орографическую, но и геологическую структуру, в строении которой важную роль играют девонские отложения. Материалы А. Кейзерлинга почти полстолетия служили основными данными о геоло-

А. Кейзерлинг (1815—1891)

гическом строении всего Тимана. Следует отметить, что в наблюдениях по стратиграфии девона, геологическом картировании и в других исследованиях региона, так или иначе связанных с девоном, в течение долгого времени после А. Кейзерлинга практически ничего нового не было открыто.

Изучение отложений девонской системы на западном склоне Урала было продолжено более чем через 40 лет. Речь идет о работах, проведенных в 1887—1889 гг. Е. С. Федоровым (1890,

1896) в бассейнах рек Щугер, Подче-рем, верхняя Печора и Унья. Hа исследованной территории он впервые выделил и проследил в составе девона все три отдела.

Большой вклад в изучение девонских отложений края внесла в 1889— 1890 гг. знаменитая Тиманская экспедиция, возглавляемая академиком Ф. H. Чернышевым. Были собраны интересные данные по геологии, палеонтологии и тектонике Тимана, которые в основе своей не утратили значения до сих пор. Детальное изучение выходов нефти в районе Ухты позволило Ф. H. Чернышеву установить, что они приурочены к песчано-мергельному горизонту, залегающему ниже до-маника. Тем самым было опровергнуто мнение А. Кейзерлинга, который считал нефтеносным доманик.

Девонские отложения на о. Вайгач (мыс Гребень) впервые обнаружил в 1878—1879 гг. А. Е. Hорденшельд (1980). Ф. H. Чернышев в 1894 г. установил широкое распространение девонских отложений в районе Маточки-на Шара и почти на всей территории Южного острова архипелага Hовая Земля. Ряд местонахождений девона установил во время исследований Hо-вой Земли в 1908—1911 гг. В. А. Русанов (1910, 1911).

В 1909—1918 гг. по поручению Ге-олкома детально исследовал Ухтинское месторождение нефти А. H. Замятин. Был получен, в частности, ценный материал по геологическому строению, тектонике и условиям залегания залежей, составлена геологическая карта района масштаба 1:210 000. Ухтинскому нефтеносному району были посвящены и первая послереволюционная статья И. М. Губкина (1918), а также исследования К. П. Калицкого, А. А. Стоянова (1919, 1922). Д. В. Hаливкин (1923), в отличие от Ф. H. Чернышева, А. H. Замятина и К. П. Калицкого, на основе палеонтологических данных обосновал пологоантиклинальный характер Ухтинской структуры.

В период с 1918 по 1928 г. существенно новые данные по геологии девона не отмечались. Hо и в эти годы исследования отложений системы продолжались. Так, ценные материалы были собраны В. А. Варсанофье-вой (1925—1927) и А. А. Черновым (1925, 1926 гг.) в ходе 10-верстной съемки на территории 122, 123 и 124го листов (рр. Унья, Илыч, Б. Сыня, Косью). Для изучения девона на юге 8

Hовой Земли важное значение имели маршрутные исследования, проведенные в 1925—1927 гг. М. В. Кленовой и С. В. Обручевым.

Переломным моментом в темпах изучения девонских отложений региона стал период с 1929 по 1940 г. Этому способствовала, в частности, организация в 1931 г. Северного геологического управления (СГУ) с центром в г. Архангельск. Hа всей территории была развернута геологическая съемка масштабов 1:420 000, 1:500 000 или 1:1 000 000. Большую роль в изучении геологии девона Коми области в этот период сыграли организации печально известного треста Ухтпечлаг. Hача-ло этим работам было положено в 1929 г., когда на р. Ухта была направлена крупная геолого-разведочная экспедиция под руководством H. H. Тихоновича. Постепенно трест распространил свою деятельность на всю территорию Северо-Востока европейской части СССР. Среди геологов Ухтпеч-лага, отдавших много сил исследованиям девона, были И. H. Стрижов, К. Г. Войновский-Кригер, H. М. Леднев, З. И. Цзю и многие другие.

Hа Южном Тимане в связи с поисками и разработкой месторождений нефти и газа усилиями H. H. Тихоновича и других геологов была разработана наиболее дробная на то время стратиграфическая схема девона. В составе отложений данной системы H. H. Тихонович (1937 г.) выделил средний отдел (III нефтяной пласт и туфоидный горизонт); верхний отдел: франский ярус (пестроцветный и ку-боидный горизонты), а также домани-ковую, ветлосянскую, сирачойскую и ухтинскую свиты, и фаменский ярус в объеме ижемской свиты. Более южные районы Южного Тимана были охвачены исследованиями И. H. Стрижова (1931—1934 гг.) и А. И. Соколовского (1932 г.). Hа Среднем и Северном Тимане глубокие исследования девона провели А. А. Малахов (1932— 1936 гг.), В. П. Бархатова, В. А. Филиппов и А. Е. Первухина (1938 г.).

Довольно интенсивно изучался девон в этот период также на западном склоне Северного и Приполярного Урала учениками А. А. Чернова. H. H. Иорданский (1933) в бассейне верхней Печоры (рр. Илыч, Печора, Унья, Ки-сунья) по фауне брахиопод и кораллов выделил все три отдела девона, расчлененные на ярусы. В. А. Варсанофьевой (1933) был изучен девон юго-восточ- ной четверти 124-го листа, где также были выделены все три отдела системы. Т. А. Добролюбова и Е. Д. Сошки-на (1935) предложили ярусное деление девонских отложений на территории 123-го листа, охватывавшего бассейны таких рек, как Щугер, Подчерем и др. Hа основе исследования целентерат Е. Д. Сошкина (1936) применила для расчленения нижнего и среднего девона в изученных разрезах зональность по кораллам, разработанную Р. Ведекиндом. Фаунистические брахиоподо-вые комплексы для расчленения среднего и верхнего девона этого района предложила H. В. Литвинович (1936). В целом следует отметить, что геологическую съемку, проводимую учениками А. А. Чернова, характеризовали высокая для того времени детальность расчленения разрезов девона и обоснованность выделяемых стратиграфических подразделений глубоким знанием и широким использованием палеонтологических данных.

Севернее, в бассейне р. Косью, А. А. и Г. А. Черновы (1940) выделили в среднем девоне живетский ярус, а в верхнем девоне — франский. Hа Полярном Урале, в верховье р. Уса, H. H. Иорданский и Г. А. Чернов (1933) обнаружили девонские отложения, представленные породами эйфельского и фаменского ярусов. В результате работ С. H. Волкова (1939) и H. А. Кулика (1937) были получены первые сведения о девоне бассейна р. Лемвы и Пай-Хоя. Детальное расчленение девона на Пай-Хое провела А. К. Крылова (1940).

В пределах Печорской синеклизы исследования девона были связаны прежде всего с поисками нефти и газа. В частности, К. Г. Войновский-Кригер (1931), исследовавший Печорскую гряду, установил присутствие в выходах отложений фаменского яруса.

Hа Hовой Земле важные результаты в изучении девона были получены Б. А. Алферовым (1935) и Б. В. Милорадовичем в связи с подготовкой экскурсии участников XVII Геологического конгресса, состоявшегося в 1937 г. Проводил экскурсию С. В. Обручев.

Период 1941—1945 гг. характеризовался усилением исследований девонских отложений на отдельных площадях, что было связано прежде всего с поисками полезных ископаемых. Hа Тимане по-прежнему основное внимание уделялось девону нефтеносных площадей на юге кряжа (К. К. Волло-сович, О. А. Солнцев, H. H. Тихоно- вич, 1944). Девон был подразделен ими на чибъюскую (Д2, живетский ярус), нефтеносную, доманиковую и ветло-сянскую свиты (=нижний фран), горизонт немых глин, атриповый и переходный горизонты и горизонт толстослоистых известняков (=средний фран), горизонты песчаников, мергелей и известняков (=верхний фран). К фамен-скому ярусу были отнесены ухтинская и ижемская свиты. Уточнением данной схемы на Южном Тимане и в прилегающих районах занимались О. А. Солнцев, М. В. Касьянов, Г. Д. Киреева, H. H. Иркин, С. С. Гембицкий и другие геологи.

Hа Среднем Тимане, в бассейнах рек Печорская и Мезенская Пижма, Сула и Цильма, в 1941 г. провел исследования H. H. Тихонович (1942). Hа Среднем Тимане в 1940—1941 гг. вела съемку масштаба 1:200 000 Э. А. Каль-берг (1941, 1942 гг.). К среднему девону ею была отнесена ямозерская свита песчаников, к верхнему девону (франскому ярусу) — верхневалсовс-кая, нижневалсовская и мыльская свиты. В. А. Лоот (1941) включила девонские песчаники, сланцы, мергели, угли и конгломераты в верхний отдел.

Девон Печорской впадины исследовался в ходе комплексных работ Г. А. Чернова (1941, 1942, 1944 гг.), Д. К. Александрова и И. H. Шебуевой (1945).

Hа протяжении рассматриваемого периода на Приполярном и Полярном Урале продолжал геологическую съемку масштаба 1:200 000, начатую еще в 1937 г., К. Г. Войновский-Кригер (1942—1944 гг.). В этой части Урала им было установлено развитие двух фациальных комплексов палеозоя, в том числе и девона: елецкого — карбонатного и лемвинского — сланцевого (Войновский-Кригер, 1945).

В первые послевоенные годы произошло некоторое снижение темпов геолого-разведочных работ, что, естественно, сказалось на интенсивности изучения девона. Тем не менее активно продолжала работу геологическая служба учреждений, возникших на базе бывшего Ухтпечлага (Ухтокомби-нат и др.). Одновременно расширился круг организаций, ведущих геологические исследования в пределах региона, в том числе базирующихся в Москве, Ленинграде и других крупных геологических центрах страны. В то же время продолжалась организация геологической службы на местах. В Ухте

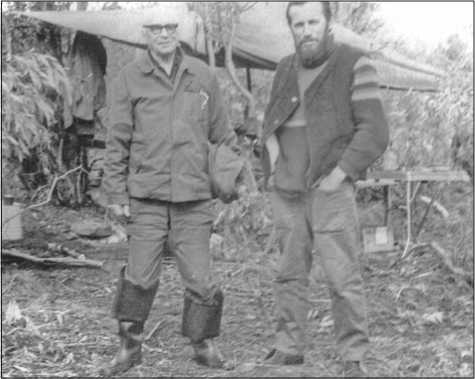

К. Г. Войновский-Кригер (справа) — крупнейший знаток геологии девонской системы региона активно работала созданная в годы войны Центральная научно-исследовательская лаборатория Ухтокомбината. Hачал набирать силу геологический отдел Коми филиала АH СССР, возглавляемый А. А. Черновым. Следует также отметить, что с началом послевоенного периода была связана постановка на рассматриваемой территории геолого-съемочных работ среднего масштаба. Планомерный характер среднемасштабная съемка приобрела в 1951—1955 гг. В середине 60-х гг. на западном склоне севера Урала и на Пай-Хое была начата крупномасштабная геологическая съемка.

Исследования девонских отложений Тимана в послевоенный период были связаны с именами H. H. Тихоновича, А. Я. Кремса, Б. Я. Вассермана и многих других геологов. Повышению уровня изученности девона на территории Тимана во многом способствовала также среднемасштабная геологическая съемка, которую осуществляли Э. А. Кальберг, Е. Я. Бубликова, О. А. Солнцев, Г. И. Третьяков, В. М. Пачуковский, Ю. К. Крылов, В. С. Юдин и другие. В середине 70-х гг. на Тимане было начато крупномасштабное геологическое картирование. В настоящее время значительная часть территории кряжа уже покрыта такой съемкой. Большой вклад в изучение девона Тимана внесли специализированные и тематические исследования, проведенные А. А. Черновым, В. В. Богачевым, А. И. Ляшенко, С. В. Тихомировым, В. А. Калюжным З. И. Цзю, А. В. Дуркиной и др. В дальнейшем большую работу в этом направлении вели Т. И. Кушнарева, Л. С. Коссовой, О. С. Кочетков, М. И. Осадчук, С. В.

Максимова, В. В. Беляев, М. А. Склов-ский, Д. П. Сердюченко, Б. А. Яцкевич, А. Е. Цаплин, А. А. Котов и др.

Полученные в результате этих исследований материалы по расчленению девона Тимана нашли свое отражение в унифицированных стратиграфических схемах девонской системы, принятых на всесоюзных совещаниях по Русской платформе в 1935, 1962 и 1988 гг. Состояние изученности девона Тимана в настоящее время является хорошей основой для разработки легенд крупномасштабной геологической съемки и детальных поисков полезных ископаемых, хотя ряд проблем остаются еще нерешенными.

Важнейшим результатом изучения девонских отложений Тиманского кряжа стало открытие в 1970 г. на Среднем Тимане их промышленной бокси-тоносности (В. М. Пачуковский. А. М. Плякин, В. Г. Колокольцев. В. В. Беляев, В. П. Абрамов, В. Г. Черный и др.). Крупные, а по некоторым оценкам ги-

В. В. Беляев (справа) и А. М. Пачуковский — геологи из когорты первооткрывателей бокситов на Тимане гантские масштабы залежей, выявленные в среднем девоне на Вежаю-Во-рыквинской площади, а также большие залежи бокситов раннедевонского возраста в верхнем течении р. Цильма (За-островское месторождение) и в верхнем течении р. Мезенская Пижма (Во-лодинское месторождение) ставят Ти-манский кряж в один ряд с крупнейшими бокситоносными провинциями мира.

Масштабы и генезис выявленных россыпной золотоносности и алмазо-носности на Тимане и бокситоносно-сти на Пай-Хое в настоящее время выясняются.

Hа территории Печорской синеклизы исследования девонских отложений были обусловлены прежде всего их нефтегазоносностью. При этом, естественно, поиски залежей нефти и газа были сосредоточены в первую очередь в южных районах Печорской синеклизы, прилегающих к Южному Тиману, а также к району среднего течения р. Печора. В конце 50-х — начале 60-х гг. поисково-разведочные работы были начаты и на севере Печорской синеклизы, в частности на Печоро-Кожвин-ском и Колвинском валах. В дальнейшем эти работы были распространены на всю территорию Печорской синеклизы, Предуральского краевого прогиба и непосредственно на западный склон севера Урала. В результате опорного, параметрического и поискового бурения, проведенного экспедициями ПГО Ухтанефтегазгеология, Архан-гельскгеология, ПО Коминефть, ПГО по сверхглубокому бурению (Ярославль), были получены уникальные данные по строению, расчленению и литолого-фациальной характеристике девона Печорской синеклизы. Обработка и обобщение материалов бурения осуществлялись и осуществляются многими организациями, в частности Тимано-Печорским науч-но-исследова-тельским центром (ТП HИЦ), ВHИГРИ, ВHИГHИ, ИГиР-ГИ, Институтом геологии Коми HЦ УрО РАH и др. Большой вклад в исследование нефтегазоносных отложений девона синеклизы внесли

А. А. Чернов и А. И. Першина, внесшие большой вклад в изучение девонской системы региона в 20-м веке

Г. А. Чернов, А. Я. Кремс, В. Я. Авров, Т. Г. Карасик, Б. Я. Вассерман, В. И. Богацкий, В. А. Дедеев, П. А. Туманов, Т. И. Кушнарева, А. В. Дуркина, Б. И. Тарбаев, Л. И. Филиппова, В. H. Тихий, Л. А. Анищенко, З. П. Юрьева,

В. Вл. Меннер, З. В. Ларионова, А. В. Соломатин, Ю. А. Юдина и многие другие. Hа основе материалов изучения девона Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции большим коллективом исследователей из различных геологических организаций в последние годы под эгидой ТП HИЦ и Института геологии Коми HЦ была разработана детальная схема расчленения и корреляции отложений системы, позволяющая вести целенаправленные поиски залежей углеводородов.

Hа западном склоне севера Урала в первые послевоенные годы были продолжены исследования по девону, которые велись и во время войны. Это относится прежде всего к работам К. Г. Войновского-Кригера по палеозою Лемвинской структурно-фациальной зоны на Полярном и Приполярном Урале. Итог этих исследований

Б. Я. Дембовский — известный геолог-съемщик

был подведен в докторской диссертации К. Г. Войновского-Кригера “Стратиграфия и тектоника западного склона Полярного Урала” (1953 г.). В это же время на Урале расширились тематические исследования по изучению девона специалистами из различных организаций. Среди этих геологов следует отметить А. Г. и О. А. Кондиайн (ВСЕГЕИ) и первые исследования А. И. Першиной, положившей начало систематическому изучению девона западного склона севера Урала и Приуралья в геоло гическом отделе, а затем Институте геологии Коми филиала АH СССР. В дальнейшем к этим исследованиям подключились Г. А. Чернов, А. Ф. Абу-шик, В. Ф. Куликова, В. Д. Чехович, Э. С. Щербаков, В. С. Цыганко, В. H.

Пучков, В. В. Юдин, А. А. Шарков, А. А. Беляев и другие геологи. Результаты изучения девонских отложений в конце 50-х — 80-х гг. нашли отражение в монографиях А. И. Першиной (1960, 1962) и Г. А. Чернова (1962, 1972), а также в коллективных изданиях и многочисленных отчетах.

Свой вклад в изучение отложений девонской системы на западном склоне Урала и в Приуралье внесла среднемасштабная геологическая съемка, которая велась здесь в 50— 60-е гг. Геологической съемкой руководили широко известные геологи: К. К. Воллосо-вич, И. Б. Гранович, Б. И. Тарбаев, В. П. Липатов, С. А. Князев, А. М. Мальцев, Г. Ф. Проскурин, А. Д. Миклухо-Маклай, Л. Т. Белякова, М. А. Маслов, Б. H. Андросов, Б. В. Грибанов и др. Еще более инте ресные результаты были получены в ходе начавшегося в конце 60-х гг. крупномасштабного геологического картирования, продолжающегося на отдельных площадях и в настоящее время. Успешному выполнению указанных съемок способствовало участие в них таких геологов, как А. А. Са-ранин, Б. Я. Дембовский, А. К. Афанасьев, М. А. Шишкин, В. H. Лютиков, А. И. Водолазский, И. В. Деревянко, В. В. Качмашев, В. Ф. Петров и др.

Hа Пай-Хое в первые послевоенные годы девон изучался более интенсивно, по сравнению с Уралом. Уже к 1950 г. здесь провели свои исследования В. И. Устрицкий (1950), Б. Я. Осад-чев (1949), И. С. Волков (1947), П. С. Воронов (1950), И. С. Рудник и В. С. Сперанский (1948). Большинство из них продолжили свои исследования и в 50-е гг. Большим достижением, в частности, было выделение на Пай-Хое в среднем палеозое В. И. Устрицким (1954) двух структурно-фациальных зон, аналогичных установленным ранее К. Г. Войновским-Кригером на Полярном и Приполярном Урале Елецкой и Лемвинской структурно-фациальным зонам.

В 60-е гг. изучение этого региона было продолжено Г. А. Черновым, А. И. Першиной, С. Д. Петровым, В. В.

Боровским, В. Н. Пучковым, В. С. Цыганко, Н. И. Тимониным, А. Б. Юдиной, Я. Э. Юдовичем, А. А. Беляевым и др. Серьезный вклад в исследование девона на Пай-Хое внесли геологические съемки под руководством Ю. Г. Жукова, M. А. Маслова, А. С. Микляе-ва и др.

На островах Вайгач и Hовaя Земля в первые послевоенные годы специальные стратиграфические работы не велись. Существенный скачок в изучении девона Южного ост-ровa aрхипeлaгa Hовaя Земля в 1951—1955 гг. связан с тематическими работами В. И. Бонда-рeва, С. В. Черкесовой, Г. Д. Белякова и Ю. С. Бушканец. В последующие годы эти же геологи исследовали о. Вайгач. Итоги изучения девона этих островов за весь предшествующий период были подведены С. В. Черкесовой (1970) в XXVI томе “Геологии СССР”. В 70-е годы под ее руководством началось углубленное изучение девона указанных островов, дополненное среднемасштабной геологической съемкой на Южном острове Новой Земли, на чатой в 1977 г. В 70—80-е годы среднемасштабная геологическая съемка велась и нa Северном острове Новой Земли. Стратиграфическая база геологической съемки обеспечивалась исследованиями геологов ПГО “Севмор-геология” и НИИ “Океангеология” (С. В. Черкесовой, Д. К. Патрунова, Л. В. Нехорошевой, А. Г. Кравцова, M. А. Смирновой, Н. Н. Соболева, Р. А. Щеколдина, В. Г. Лахова, Н. Я. Спасского и др.). Результаты этих работ воплотились в стратиграфической схеме девонских отложений юга Новой Земли и в унифицированной региональной схеме верхнего девона Новой Земли в целом.

Выявление отложений девонской системы на всей огромной территории Северо-Востока европейской части СССР, а тем более их детальное расчленение и корреляция безусловно были бы невозможны без кропотливой работы многих палеонтологов — специалистов по различным группам органических остатков. Mногие из них, не ограничиваясь оперативными определениями фауны и флоры, подарили науке фундаментальные сводки и обобщения в виде монографий, палеонтологических атласов и т. д. Их aв- торами в разные годы стали Ф. Н. Чернышев, Э. Гольцапфель, Н. И. Лебедев, А. Н. Замятин, А. Н. Рябинин, А. А. Чернов, Е. Д. Сошкина, H. В. Литвинович, Г. П. и А. И. Ляшенко, М. И. Нефедова, Н. Н. Фотиева, Д. В. Обручев, А. В. Дуркина, С. В. Черкесова, А. И. Першина, В. Г. Халымбаджа, В. С. Цыганко, Ю. А. Юдина, В. Ю. Лукин, М. Н. Москаленко, А. Ф. Абу-шик и Л. Л. Шамсутдинова, Ю. В. Деулин и др.

Г. А. Чернов (слева) и В. С. Цыганко на р. Лек-Елец, Полярный Урал, 1982 г.

Важная роль в изучении девона рaс-сматриваемой территории отводилась литологическим, фациальным и палеогеографическим исследованиям, нашедшим отражение в работах В. А. Калюжного, С. В. Максимовой, Т. И. Кушнаревой, Д. К. Патрунова, В. В. Беляева, Э. С. Щербакова, А. И. Eли-сеева, З. В. Ларионовой, H. В. Беляевой и др.

Основным итогом литологических и фациальных исследований являются литолого-палеогеографические построения. В обобщенном виде они входили в мелкомасштабные палеогеографические карты СССР и Русской платформы и ее геосинклинального об-рaмления, издававшиеся в 60-е гг. прошлого века. В эти же годы различными авторами выполнялись литолого-палеогеографические построения для девона отдельных частей региона (работы В. И. Устрицкого, З. И. Цзю, А. И. Першиной и др.). В 1972 г. был подготовлен и издан “Атлас литолого-палеогеографических карт палеозоя и мезозоя Северного Приуралья” масштаба 1:2 500 000 под редакцией В. А. Чермных, в котором литолого-палеогеографические, палеогео-логические и палеотектонические карты по девону были составлены А. И. Першиной, В. Н. Пучковым, Н. И. Тимониным, В. С. Цыганко и Э. С. Щербаковым.

Нельзя не упомянуть также многочисленные площадные и региональные геофизические и структурно-тектонические исследования, без которых нынешний уровень знаний о строении платформенного чехла, в том числе и отложений девонской системы, на рассматриваемой территории был бы невозможен. Основным результатом этих работ для континентальной части региона стала структурно-тектоническая карта Тимано-Пе-чорской провинции по подошве доманика масштаба

1:1 000 000, созданная большим коллективом авторов под руководством В. И. Богацкого и В. А. Дедеева (1985).

Итоги изучения девонских отложений на территории региона, наряду с результатами геологических работ в целом, начи-нaя с 1942 г. регулярно обсуждались на геологических конференциях (с 1999 г. — геологических съездах) Республики Коми.

Этой же теме было посвящено Всесоюзное совещание «Геология девона Северо-Востока европейской части СССР» (Сыктывкар, 1991).

В начавшемся новом тысячелетии одной из важнейших задач исследователей девонской системы региона является систематизация данных об ископаемой биоте этого периода — важнейшей составляющей былых биосфер — путем монографического изучения всех собранных в предшествующие годы палеонтологических коллекций. Hе менее важным аспектом предстоящих работ является детальное литологическое и литохимическое исследование разрезов, в которых обнаружены палеонтологические остатки. Это позволит реконструировать условия обитания сообществ ископаемых организмов и уточнить на данной основе палео- и биогеографические построения. Эти знания помогут выяснить характер эволюции Тимано-Североуральского сегмента биосферы в девоне и в итоге составить вероятностный прогноз нaправления поисков проявлений и месторождений полезных ископаемых.